亚低温治疗在急诊心脏骤停患者复苏后优化治疗中应用观察

2021-03-20张新华

张新华

(河南省新乡市中心医院急诊科 新乡453000)

心脏骤停是指由于室颤与室速或缓慢的心律失常导致心脏射血功能突然终止,临床表现为大动脉(如股动脉、颈动脉)搏动与心音消失,重要器官如脑组织严重缺血、缺氧,甚者导致患者生命终止。 通常心脏骤停的结局大多为死亡,偶有患者经及时抢救得以逆转。 据相关研究统计,经及时心脏复苏后,心脏骤停的存活率为5%~6%[1]。 非心脏疾病患者发生心脏骤停的预后基本较差。 引起心脏骤停的最常见原因是心室纤维颤动,当患者处于昏迷状态,心前区无心跳,大动脉无搏动即可判定。 心肺复苏是目前治疗心脏骤停的主要手段,但诸多患者复苏后仍处于昏迷状态,即使复苏成功患者也会存在不同程度的脑损伤[2]。 有研究表明,亚低温治疗用于心脏骤停患者复苏后可有效减轻脑组织损伤,提高救治率[3]。为优化治疗方案与验证该方案的可行性,本研究探讨亚低温治疗在急诊心脏骤停患者复苏后优化治疗中的应用效果。 现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 将我院2018 年12 月~2019 年12月急救收治的急诊心脏骤停患者98 例为研究对象,按随机数字表法分为观察组与对照组,各49 例。 对照组男30 例,女19 例;年龄15~56 岁,平均年龄(35.84±6.06)岁;病因:恶性心律失常15 例,电击6例,急性有机磷中毒10 例,冠心病4 例,其他病因14 例。 观察组男32 例,女17 例;年龄16~55 岁,平均年龄(35.67±8.73)岁;病因:恶性心律失常16 例,电击伤7 例,急性有机磷中毒8 例,冠心病3 例,其他病因15 例。 两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。 本研究经我院医学伦理委员会审核批准。

1.2 治疗方法 接诊心脏骤停患者后,两组均按照2010 心肺复苏和心血管急救指南[4]立即进行心肺复苏抢救,包括胸外按压、除颤、机械通气、气管插管等,并密切关注患者生命体征。

1.2.1 对照组 心肺复苏后, 给予常规头部冰帽降温,维持脑部温度在33~35℃,24 h 后,缓慢升温,待温度恢复正常后,给予降低颅内压、水电解质与酸碱平衡纠正、抗感染治疗、呼吸机辅助呼吸、鼻饲管胃肠内营养支持等对症治疗。

1.2.2 观察组 心肺复苏后,采用亚低温疗法,帮患者铺上降温冰毯与戴上降温冰帽, 用亚低温仪(型号:HGT-200IV,厂家:珠海和佳医疗设备公司),加入500 ml 95%乙醇与蒸馏水,蒸馏水以显示屏要求水位为准。将温度传感器插入患者腋下或肛门,接通电源开关设置体温与水温,根据观察仪器上体温、水温设置及传感器脱落报警是否正常。注意事项:密切关注患者生命体征变化,需配合心电监护,监测血氧饱和度;温度根据患者瞳孔、心律及神志等病情变化进行调节;经常检查体温探头摆放是否正确,如出现体温不正确及时给予纠正。待温度恢复正常后,操作与对照组一致。

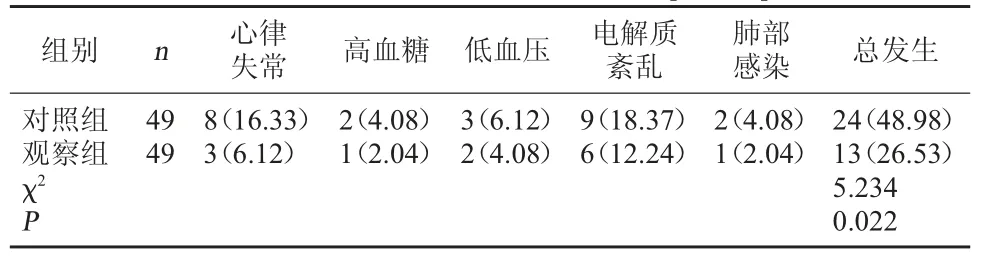

1.3 观察指标 (1)比较两组脑功能情况。 根据大脑功能评分分级(Cerebral Performance Category,CPC)[5]标准评估脑功能情况,分为脑功能良好、中度脑残、重度脑残、昏迷/植物状态、脑死亡。 量表分5级:1 级说明恢复良好, 可存在轻度的功能缺损,但生活不受影响;2 级患者存在中度残疾,患者恢复部分工作能力,日常生活能力良好,生活可自理;3 级说明患者重度残疾,虽意识清醒,但生活无法自理,需他人照料;4 级说明患者仍然昏迷或存在植物状态,对外界刺激无反应;5 级为患者死亡。 1~2 级说明患者预后良好,3~4 级表明预后不良,5 级属于脑死亡。(2)比较两组健康状况评分。采用急性生理与慢性健康状况评分Ⅱ(APACHEⅡ)系统[6]对复苏后24 h、72 h、7 d 病情进行评估,由3 个部分组成,分别为急性生理学评分、慢性健康状况评分及年龄评分。其中急性生理学评分包括12 个项目,分别为体温、心率、平均动脉压、呼吸、动脉血pH 值、动脉血氧饱和度、血钠、血钾、血肌酐浓度、外周血白细胞计数、血细胞比容、Glasgow 评分。 每项评分0~4 分,总分0~60 分。 慢性健康状况分值为2~5 分,年龄分值为0~6 分。 APACHEⅡ总分0~71 分,分值越高说明病情越严重。(3)比较两组并发症发生情况,包括心律失常、高血糖、低血压、电解质紊乱、肺部感染。

1.4 统计学方法 采用SPSS18.0 统计学软件分析数据处理,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料用百分比表示,采用χ2检验,等级资料采用秩和检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组脑功能分级比较 观察组脑功能恢复情况比对照组好, 但两组比较, 差异无统计学意义(P>0.05)。 见表1。

表1 两组脑功能分级比较[例(%)]

2.2 两组不同时间段APACHEⅡ评分比较 两组复苏后24 h、72 h APACHEⅡ评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);复苏后7 d,观察组APACHEⅡ评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表2。

表2 两组不同时间段APACHEⅡ评分比较(分, ±s)

组别 n 复苏后24 h 复苏后72 h 复苏后7 d对照组观察组49 49 22.68±4.7819.42±5.1915.21±3.74 21.34±4.0217.74±4.3111.63±4.31 tP 1.5021.7434.392 0.1360.0840.000

2.3 两组并发症发生情况比较 观察组并发症发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表3。

表3 两组患者并发症发生情况比较[例(%)]

3 讨论

心脏骤停行心肺复苏后,患者通常在复苏术后24 h 内会出现明显的高热现象,体温>37℃,而高体温会大大增加不良神经学结局的风险。 当患者心脏复苏恢复自主循环后, 为避免脑组织进一步受损及保障治疗效果, 心肺复苏后需要积极给予相应的降温处理, 以降低神经系统代谢率并减少心搏停止期间无氧代谢产物对神经系统的损害[6]。

心肺复苏后期患者会出现脑缺氧缺血, 给予患者降温可有效降低患者的脑代谢与耗氧量, 抑制神经细胞凋亡与氧自由基的产生。 分析作用机制可能是低温能够延缓最初的腺嘌呤核苷三磷酸(ATP)消耗速率,降低兴奋性神经递质的释放,改变细胞内信使的活性, 减轻血-脑脊液屏障的破坏与相关炎症反应,改变基因表达和蛋白质的合成,且能够降低细胞内的钙离子浓度,改变谷氨酸的受体调节[7~8]。 乙醇实际上是一种中枢神经抑制剂, 亚低温治疗通过加入乙醇抑制中枢神经系统达到镇静的作用, 使患者处于睡眠状态[9]。 再配合物理降温,可有效控制患者的低温状态, 减弱机体各种病理性刺激及外界的反应,具有很好的保护作用,可有效降低各个组织器官的氧耗及机体的新陈代谢,改善血管的通透性,提高血中氧含量,促进氧代谢,从而减轻脑、肺水肿,达到改善微循环及心肺功能的目的, 这与上述低温治疗的作用机制相符[10]。本研究结果显示,两组脑功能分级情况与APACHEⅡ评分, 组间比较无显著差异,但观察组脑功能良好、中度脑残占比低于对照组(P>0.05), 复苏后24 h、72 h 内评分也低于对照组(P>0.05),复苏后7 d 观察组APACHEⅡ评分改善较明显(P<0.05)。这说明亚低温治疗相对而言是具有一定的有效性,可有效保护患者脑功能,减轻脑组组损伤。此外,观察组并发症发生率相比对照组较低(P<0.05), 说明亚低温治疗通过正确使用仪器,及时调节降温毯与冰帽的温度,配合心电监护,密切观察患者瞳孔、体温、心律等生命体征,可及时发现患者先兆症状,并积极应对处理,这从一定程度上可有效降低并发症发生率,减少不良结局。 综上所述,亚低温治疗在急诊心脏骤停患者复苏后优化治疗中的应用效果良好,可有效减轻脑组织损伤,降低并发症发生率,改善预后。