近年来我国动物传染病研究现状分析及展望

2021-03-19付婷婷范君文张广州昌白杰英

付婷婷 叶 莉 范君文 张广州 李 昌白杰英

(1.北京大学分子医学南京转化研究院,南京景瑞康分子医药科技有限公司,南京 230028;2.吉林省人兽共患病防治重点实验室,军事医学研究院军事兽医研究所,长春 130122;3.病原微生物与生物安全国家重点实验室,军事医学研究院微生物与流行病研究所,北京 100071;4.北京市动物疾病预防控制中心,北京 100026;5.军事医学研究院实验动物中心,北京 100071;6.北京大学分子医学研究所,北京 100871)

随着动物养殖的规模化发展与人类活动范围的增加,动物传染病已经严重威胁到动物和人类的生存与发展,并逐渐成为全球瞩目的共性问题[1]。人畜共患猪链球菌的零星爆发[2],2018 年非洲猪瘟全国的爆发与流行[3],2020 年度突如其来、至今仍在全世界肆虐的COVID-19 疫情[4],无时无刻不在提醒着我们:人畜共患病的威胁一直存在,而且其造成的危害不容小觑。动物传染病学是研究畜禽、宠物和野生动物传染性疾病及人畜共患传染病发生、发展和流行规律以及控制和消灭这些传染病的学科[5]。近年来,通过畜牧兽医科技工作者的不懈努力,我国动物传染病学科的发展取得了长足进步,对动物传染病的防治和研究均取得了丰硕的成果。在此,我们拟总结一下“十三五”期间动物传染病学科的发展状态,为新时期学科发展、行业布局和产业调整提供参考。

中国畜牧兽医学会是全国性的学术组织,汇集了牲畜和兽医领域高端学术人才。其下属的动物传染病学分会每两年召开一次全国性学术研讨会,集中展示动物传染病学科的新理论、新技术、新方法、新经验,对于有效防控动物传染病,推动科研和学科的发展具有重要的借鉴和指导意义。本文以近三届学术研讨会(2015-2019 年,第16、17、18 届)收录的论文与报告为基础,归纳数据、分析规律,解析近年来国内动物传染病研究的发展与变化。以期为动物传染病专家掌握行业动态提供帮助,方便同方向专家间沟通交流;为主管部门推进动物传染病研究的学科布局、未来发展和行业支持等提供参考;同时,也为立志从事动物传染病防治研究工作的青年科技工作者提供方向性指导。

1 “十三五”期间动物传染病研究的总体情况

1.1 研究规模逐年扩大,关注力度不断增强

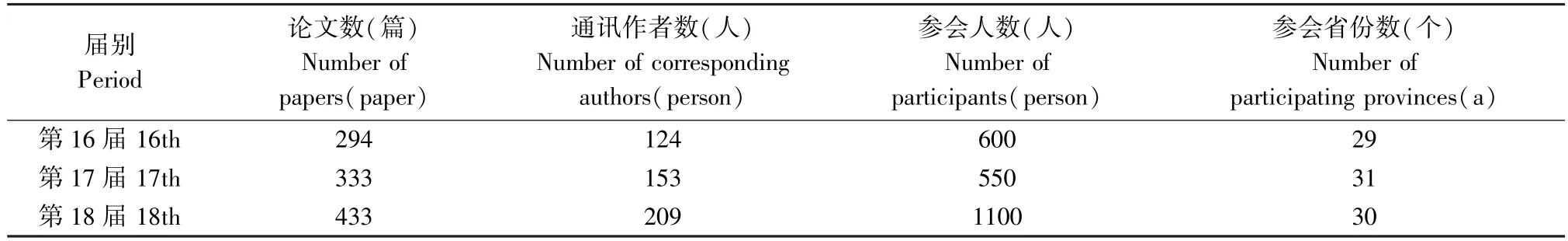

三届会议中(2015-2019 年),每届收录论文分别为294 篇、333 篇和433 篇,总计1060 篇(表1);通信作者分别为124 人、153 人和209 人;参会省份分别为29 个、31 个和30 个;参会人数分别为600人、550 人和1100 人。尽管受客观因素影响,学术会议的投稿论文并不能代表课题组的水平,但是也能从总体上反映出整个行业的总体方向和受关注程度。从上面的数据可以看出,学术研讨会的论文篇数、通讯作者人数、参与省份和参会人数等均呈递增趋势(表1),特别是“通讯作者”数量的增加,表明从事动物传染病研究的独立课题组越来越多,研究规模在不断扩大。

1.2 传统疾病研究持续深入,新发/突发疾病倍受关注

1.2.1 猪传染病

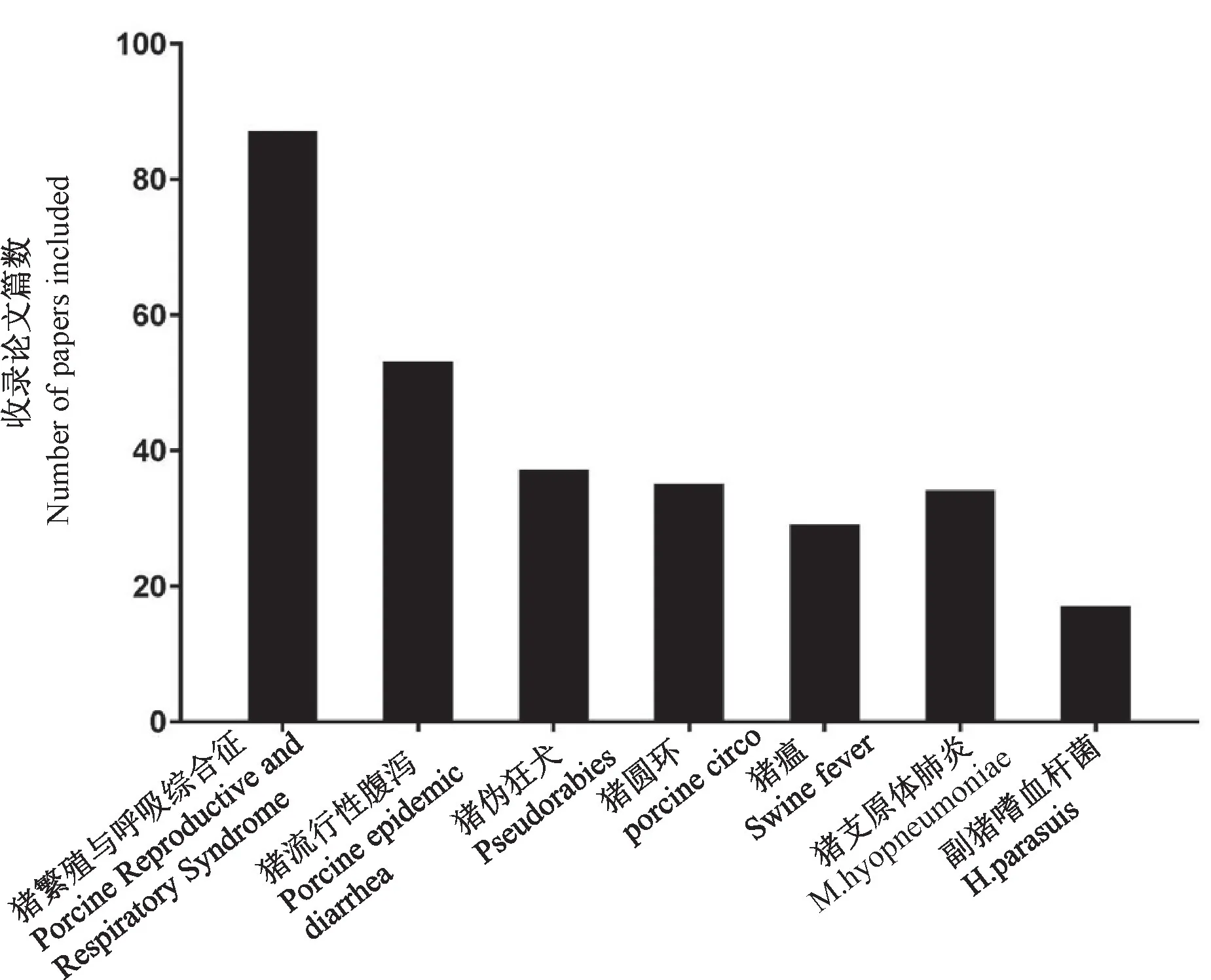

我国养猪业发达,国内对于猪肉消费的需求一直处于供不应求的状态[6];在养殖业内,猪传染病的防控也一直是重点研究方向。2015-2019 年共收录论文1060 篇,猪传染病占总收录论文的40%(421/1060)。其中,病毒性传染病中猪繁殖与呼吸综合征病毒(PRRSV)、猪流行性腹泻病毒(PEDV)、猪瘟病毒(ASFV)、猪圆环病毒(PCV)和猪伪狂犬病毒(PrV)属于研究的热点方向(图1),特别是PRRSV 研究,占据了猪病毒类传染病研究的26%(88/336)。2018 年非洲猪瘟从境外输入,且迅速传波及全国,给养猪业造成了严重的经济损失[3]。第17 届研讨会中有论文报道了俄罗斯遭受非洲猪瘟对养殖业造成巨大经济损失,也提示非洲猪瘟跨境传入我国风险增大[7]。第18 届学术研讨会中,涉及非洲猪瘟的研究论文主要从两方面论述:非洲猪瘟结构蛋白的研究进展;养殖场通过构建生物安全体系、刻意训练、重复监督的方法取得了可借鉴的成功复养模式,为临床上提供借鉴方法。目前对于非洲猪瘟病毒的蛋白结构的解析进一步明确,哈兽研已经分离出病毒,疫苗的研制正在进行中[8]。猪流行性腹泻造成仔猪的死亡率上升,往往与传染性胃肠炎和其他细菌类的疾病如大肠杆菌或魏氏梭菌等混合感染,在临床中也通过多联疫苗来控制。细菌性疾病中主要是猪肺炎支原体和副猪嗜血杆菌(图1)。

表1 三届学术会议数据汇总表Table 1 Summary data of the three academic seminars

1.2.2 禽传染病

流感一直是禽类养殖业的重要防控疫病,禽流感中H5 和H7 属于高致病性流感亚型,不仅造成大批量禽的死亡,而且严重危害人类健康;H9 亚型属于低致病性禽流感,但造成家禽的免疫抑制继而导致免疫失败和继发其他疾病,仍然是危害养禽业的主要病原之一[9]。分析过去三届学术研讨会论文发现禽流感研究论文占禽类传染病论文的13.5%(33/244),足见当前流感仍然是禽类养殖和禽病研究的重点。目前,禽流感病毒疫苗接种是首选防控措施,但是由于其抗原漂移和抗原转换易发生变异和重组,造成现有疫苗与流行株不匹配的现象,引起免疫失败。新城疫作为一种可使多种禽类动物发病死亡的烈性传染病,与流感的受关注程度相当,收录论文达到了禽类传染病论文总数的14.3%(35/244)。目前利用反向遗传学技术去构建重组病毒和病毒样颗粒,为后期新城疫疫苗的研制奠定了基础。传染性法氏囊等传统疾病也是研究重点,所收录论文将近禽病论文总数的10%(22/244)。其他病毒性传染病如坦布苏病毒病、禽腺病毒、禽肝炎、禽呼肠孤病毒等报道也在持续增加。细菌性疾病中:沙门菌、鸭疫里默氏杆菌、鸡白痢等也备受关注。

图1 猪主要传染病汇总Figure 1 Summary of major infectious diseases in porcine

1.2.3 牛、羊、马传染病

牛羊马传染病的论文数量不断增多,第16 届共25 篇、第17 届共47 篇,第18 届共50 篇,表明此类动物传染病受关注程度越来越高,研究范围更广。牛传染病中:牛病毒性腹泻病毒(12/125)、布鲁氏菌病(11/125)和小反刍兽疫(10/125)在三届会议论文中报道较多,其余传染病均为零星报道。小反刍兽疫作为外来病原体,是目前养羊业危害最大的传染病,其消灭工作任重道远[10]。在牛羊传染病中,布病和结核病给从业人员和食品安全都来安全隐患。最新报道中,泰国发生非洲马瘟疫情且目前无有效的治疗手段,具有传入我国的可能性[11]。对于此类国内零病例的疾病,需要要严防国外境外传入并做好储备性研究。

1.2.4 其他类传染病

传统的动物传染病以畜禽(家畜)研究为主,近年来扩大了研究范围,越来越关注伴侣动物、野生动物等的疾病研究。在18 届会议中增加了其他传染病种类,如共患传染病、犬猫等宠物传染病、貂狐等经济动物传染病板块。共患传染病中主要报道了狂犬病病毒、鼠诺如病毒、食源性单增李斯特菌、鼠伤寒沙门菌、布鲁氏菌、结核杆菌等病原体。宠物类传染病中猫主要有猫瘟病毒、猫杯状病毒和猫疱疹病毒;犬主要是犬瘟热病毒和犬细小病毒。貂狐等传染病主要有水貂奇异变形杆菌、狐源致病性肺炎克雷伯氏菌、鹿流行性出血热病毒等。其中蝙蝠是重要的病毒储存库,目前会议文献中报道了丝状病毒、新型汉坦病毒、新型弹状病毒、新型腺病毒等。其他类传染病:兔出血热病毒、中华蜜蜂囊状幼虫病毒、羊驼源链球菌、鹦鹉热衣原体等方面研究也有报道[12-13]。

1.3 机制研究渐入佳境,应用研究快捷高效

1.3.1 疾病机制研究

随着科学技术的不断发展,有条件对细胞、蛋白的结构和功能进行深入研究,动物传染病科研工作者对病原体的致病机制方面的研究也越来越多。细胞结构方面研究更加深入,如外泌小体用于探讨病毒与细胞之间的关系,结果表明CSFV-外泌小体复合物能介导该病毒在细胞间的传递并形成持续性感染[14];细胞功能方面发现多种病毒可利用或抑制宿主细胞的自噬功能。干扰素作为一种抗病毒活性分子,对于干扰素刺激基因(ISGs)和干扰素诱导的跨膜蛋白(IFITMs)的抗病毒活性研究更加深入[15]。microRNA(miRNA) 和长链非编码RNA(IncRNA)作为基因表达的关键调控因子,在病毒与宿主细胞互作中发挥重要作用,更多应用于致病机制研究。CRISPR/Cas9 系统也迅速引入研究中,靶向病毒基因组DNA 能有效抑制病毒感染[16]。更多科研者选择生物信息学通过大数据分析,对蛋白进行预测和进行药物筛选等方面的研究。

1.3.2 疾病预防控制应用

动物疫病的检测与诊断:动物疫病常用的检测手段主要有ELISA、胶体金免疫层析法、化学发光检测试剂盒、PCR 和qPCR 诊断试剂盒等。更多新兴技术被应用于兽医临床中:时间分辨荧光免疫分析(time-resolved fluoroimmunoassay,TRFIA)和纳米复合物作为电化学免疫传感器作为超微量快速免疫检测技术[17],将有望成为动物病毒病、细菌病等致病微生物的微量检测和多重病原体的检测手段。基因芯片技术利用荧光、同位素、酶标标记和纳米金标在核酸检测中更加广泛应用[18]。利用大数据进行流行病学的分析显得更加重要,对病原体或其基因型进行“三间”(种间、时间、空间)的分析为预防工作提供科学依据。高通量测序技术的普及,使得宏基因组的概念更加具体化;病毒宏基因组的应用可对未知和潜在的病原体进行快速的筛选和监测[19]。

动物疫病的治疗:疫苗作为防控传染病做出了巨大贡献,不断有研究证明疫苗是防控传染病的最佳利器,研究发现家禽免疫流感疫苗可有效阻断了人感染H7N9 病毒[20]。目前,新型疫苗研制值得关注,主要研发方向有:亚单位疫苗、病毒样颗粒疫苗、基因缺失活疫苗、DNA/RNA 疫苗、重组病毒载体疫苗(杆状病毒、细小病毒、痘病毒、腺病毒)、重组细菌、酵母载体疫苗(沙门菌、乳酸菌和酿酒酵母)和植物口服疫苗等。全球已有部分兽用DNA疫苗获得临床使用,如禽流感(H5 亚型,pH5-GD)DNA 疫苗。佐剂具有B 细胞和T 细胞的活化、抗原提呈和释放免疫调节分子等优点,也被广泛应用于疫苗研究中[21]。

2 国内动物传染病研究的区域特征

2.1 动物传染病研究的区域分布

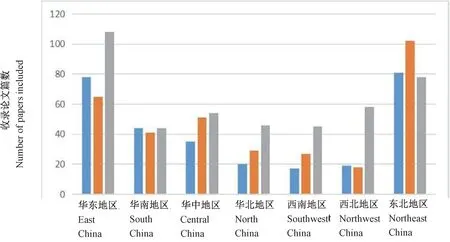

国内动物传染病研究具有明显的区域特征,总体而言,东北地区和华东地区是动物传染病研究的重点区域(图2)。东北地区主要研究的动物是猪、牛和野生动物的疾病。华东地区中主要研究禽病和猪病。其它各区域对动物传染病研究也各有侧重点,华北地区主要研究牛病和猪病;华中地区中主要研究禽病和猪病;华南地区主要研究猪病;西北地区主要研究猪病和牛羊病;西南地区主要研究禽病和猪病。

从论文数量看,华东地区和东北地区动物传染病研究始终保持在一个较高的水平,而华中、华北和西南地区均连续走高。华南地区在整个“十三五”期间,保持了一个稳定的水平,而西北地区在第十八届研讨会投稿论文达60 篇,超过了前两届论文之和,展示出以西北农林科技大学为主的西北地区动物传染病研究正在突飞猛进。

图2 16~18 届传染病不同地区分布汇总Figure 2 Summary of the distribution of 16-18 infectious diseases in different regions

2.2 研究机构的区域分布特点

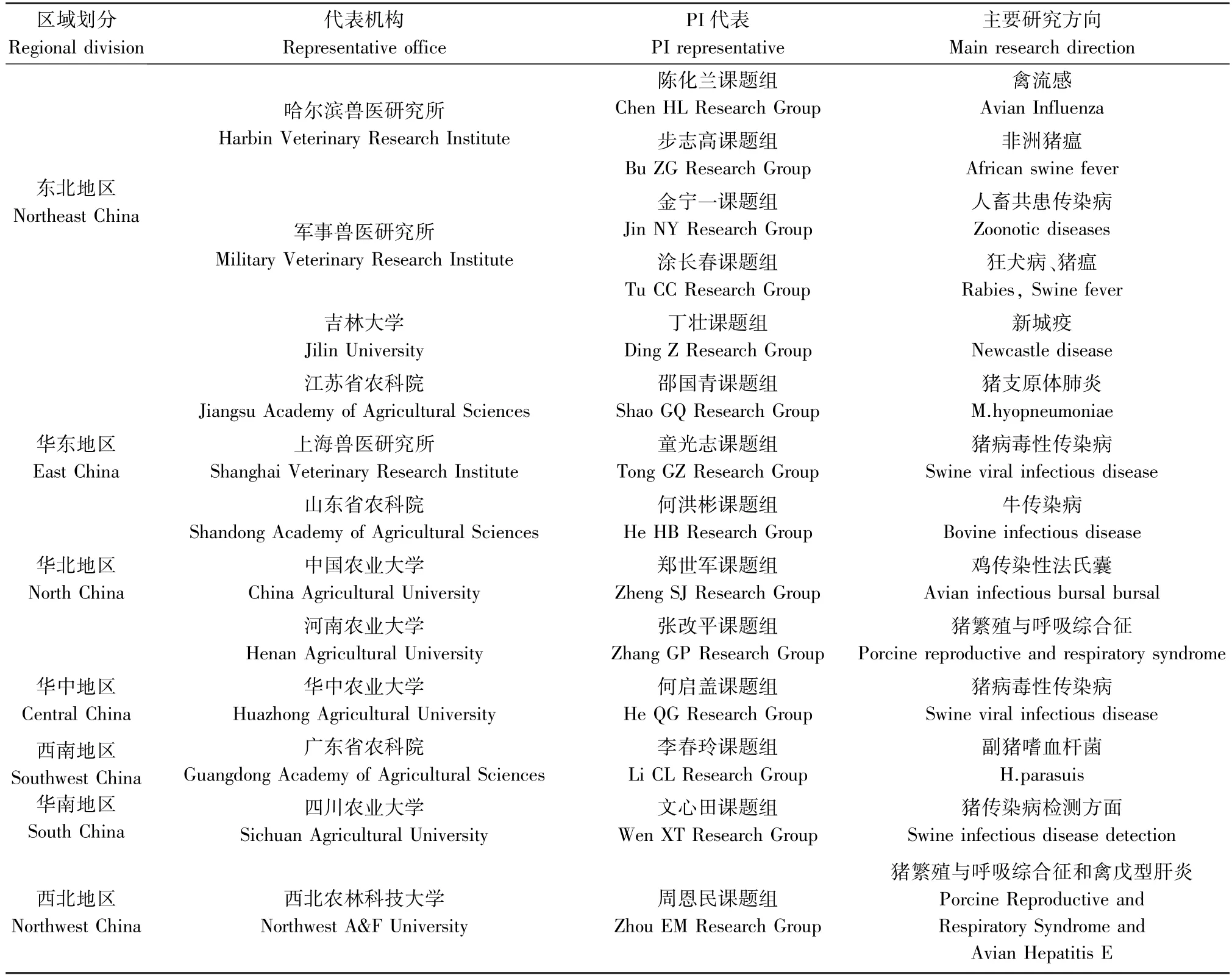

动物传染病研究机构同样具有区域分布特征,众多的动物传染病研究机构主要集中在东北、华东地区(见表2)。其主要研究机构为军事兽医研究所、哈尔滨兽医研究所、吉林大学、上海兽医研究所、兰州兽医研究所、江苏省农科院。东北地区中军兽研:其中金宁一团队主要是人畜共患病病原体的流行病学调查与疫苗方面的研制;涂长春团队主要是狂犬病、猪瘟和野生动物方面的研究,目前实验室已成为OIE 狂犬病参考实验室,受到国内外行业的认可。吉林大学:主要是丁壮团队主要是新城疫病毒的研究方面。哈兽研:陈化兰团队禽流感疫苗研究;步志高团队非洲猪瘟方面研究;于力团队对牛羊传染病的研究;田志军团队对猪繁殖与呼吸综合征的研究。华东地区中研究范围广泛,主要是猪、家禽和牛羊传染病的研究。上兽研:童光志团队主要是对猪病毒性传染病方面的研究,可分为猪繁殖与呼吸综合征、猪瘟和猪伪狂犬方面。其中江苏省农科院中邵国青团队主要对猪细菌性传染病猪肺炎支原体的研究;江杰元团队主要是对羊传染病方面的研究。扬州大学中朱国强团队和焦新安团队对家禽细菌性传染病的研究。山东省农科院的何洪彬团队主要做牛传染病的研究。

表2 动物传染病研究的区域分布及代表团队Table 2 Regional distribution of animal infectious diseases research and representative teams

华北地区中主要研究机构为中国农业大学。中国农业大学中郑世军团队对家禽传染病如鸡传染性法氏囊病毒等方面研究。华中地区中华中农业大学中何启盖团队对猪传染病方面的研究,主要为猪伪狂犬病和猪圆环。河南农业大学张改平团队对猪繁殖与呼吸综合征方面的研究。华南地区中广东省农科院李春玲团队对猪传染病的研究,如副猪嗜血杆菌。

西南地区中主要研究机构四川农业大学;主要是对家禽和猪传染病方面的研究。四川农业大学文心田团队对猪传染病检测方面的研究,如可视化基因芯片。西北地区中西北农林科技大学中周恩民团队猪繁殖与呼吸综合征和禽戊型肝炎的研究。

3 新时期国内动物传染病研究探讨

3.1 应用最新技术,提高诊治水平

新技术和新方法始终是推动学科和产业进步的源动力。近年来,生物科学领域的新技术与新方法不断涌现。在动物传染病研究领域,专家们也在不断的将这些技术与方法应用到畜禽等圈养动物的疫病防控工作中。动物疫病,防控并重,以防为主。在动物疫病监测方面,新技术的应用如CRISPR/Cas9 技术在病原体检测中的应用,极大的提升了动物病原的检测能力,不但可以快鉴定已知病原,而且能够监测到未知病原。近年来,高通量快速检测设备与试剂开发飞速发展,在大型畜禽生产企业疫病预防方面发挥了重要作用。过去的三届学术研讨会中,涉及新技术开发和应用的研究论文逐年增多,动物传染病研究领域的专家正在将新的技术方法应用到畜禽疫病防治工作中,不断提高疫病的诊治水平。

3.2 深耕传统领域,拓展学科方向

从当前的论文内容来看,动物传染病的研究仍然以常规家畜为主,猪、牛、羊等的研究论文稳居前三,其中猪病防控研究占据了近一半的数量。令人可喜的是,一些新动物种类陆续出现在研讨会论文中,像马疫病研究,在此前两届均没有论文,在第十八届学术研讨会中共有12 篇以马病为主要研究论文。同时,随着国家将生物安全提升为国家战略,动物传染病学科也应固强培弱[22],在强化传统畜禽疫病研究基础上,着重关注伴侣动物[23-24]、野生动物的疫病动态,特别是一些重要人兽共患病方面的研究。动物疫病研究从最初的病原认知,发展到当前深挖致病机理机制,制订预防和治疗方案。特别是近几年来,一些重要人兽共患病暴发或新发,动物传染病研究工作者在新病原的发现、病原抑制等[25]方面多有建树,而且,研究成果均达到国际先进水平。在研讨会的论文中,三届研讨会共收录英文论文21 篇,越来越多的项目组选择国际语言来展示自己的成果。

3.3 充分利用资源,均衡区域发展

从当前的数据看,我国动物传染病研究的主要力量集中在中东部地区,传统畜牧兽医科研机构厚积薄发,持续引领本领域的发展;中西部动物疫病研发机构也在迅猛发力。我国拥有巨大的畜禽圈养量和丰富的野生、伴侣动物资源,广袤的西部地区在动物资源、天然病原储量等方面具有独特优势,总体而言,尚未被充分开发利用。随着动物传染病学科的发展,研究方向正在圈养畜禽向野生动物、伴侣动物拓展。因此,一些重要疫病的自然疫源地,也更加值得被动物传染病专家所关注。值此一带一路攻坚提升之机,是否有机会将一些重要研究力量向西部倾斜,通过科研合作、联合攻关等方式为我国动物传染病研究的均衡发展布局,也是值得思考的问题。