为什么你关不掉手机里的广告?

2021-03-15林夏淅

林夏淅

因为iPhone信號差,王霏这个多年的“果粉”,换了一部安卓手机。打开手机中自带的天气APP,她的食指尖已经在屏幕右上角准备好了——她习惯了在开屏广告出现的同时,按下“关闭”。

除此之外,她已经尽可能关闭了手机中的推送通知,并且在绝大多数APP询问是否允许访问手机各类权限时,选择了“拒绝”。但她依然无法摆脱所有的手机广告。

除了自己下载的众多APP之外,她发现手机出厂时就已经搭载了不少的广告,分布在那些删不掉的APP里,包括应用商店、浏览器、日历、天气等。她不知道的是,这些APP里的广告,已经成为手机厂商重要的获利方式。

软件挣钱就是卖广告?

很多人都听说过“卖手机不靠硬件挣钱”,但很多人并不了解手机公司是如何靠软件挣钱的。

先看一组数据:2019年小米靠“互联网服务”业务创收198.42亿元。虽然占收入的比重较小,但这部分业务贡献的毛利达到四成,此前在2015年最高达到近八成。

WitDisplay分析师林芝表示,所谓的“互联网服务”,其实主要就是游戏收入和广告收入。

OPPO和vivo虽然没有公开数据,但一位广告代理商说,这两家2020年仅“效果类广告”,就能分别创造百亿级别的收入。

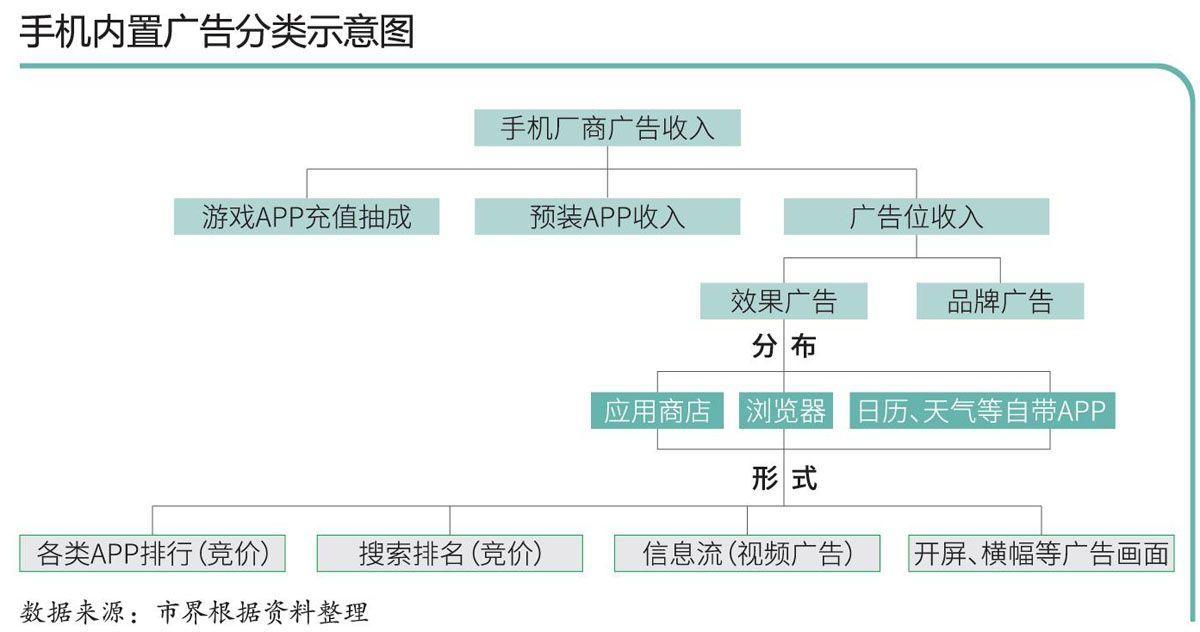

手机厂商的广告业务大体分三大类,一是游戏APP的充值抽成,二是预装第三方APP,三是包括“品牌广告”和“效果广告”在内的广告位。

游戏APP充值抽成,指用户从手机自带应用商店内下载游戏后,在游戏中的所有消费,手机厂商都可以获得相应比例的抽成。

中国安卓应用市场的抽成比例较高,2014年8月,联想、华为、OPPO、vivo、酷派、金立六家手机厂商组成了名为“硬核联盟”的应用分发平台。这个硬核联盟给出了五五分账的新规则,此后,国内主流的安卓应用市场也都奉行着五五分成的规则至今。

也就是说,如果你用的安卓机,花了100元在某游戏中买皮肤,那么其中50元是进了手机厂商的口袋,比30%的“苹果税”更高。

预装APP,指的是手机在出厂时已经下载好的第三方APP和自带APP。第三方APP需要根据装机量向手机厂商付费,比如淘宝和微信。而手机自带APP,除了为用户提供基础的功能外,也会在后续使用中成为手机广告的载体。

手机的锁屏杂志、自带APP的开屏画面,是品牌广告最多的地方;而手机官方应用商店内各种APP排行榜以及浏览器内突然刷到的视频广告,是效果类广告的聚集地。

两者的区别是,广告主选择“品牌类广告”时,并不关注投放后的具体效果,选择“效果类广告”时,则需要根据精准的下载量和展示时间计算费用。

在开展广告业务时,国内手机厂商一般会采取两种模式:一是直接和广告主对接;二是引入广告代理商。

针对不同行业,小米会划定9家广告代理商,OPPO是11家,vivo是27家。华为则不指定广告代理商,也不给代理商“返点”。因为华为足够精准的算法,更易受广告主欢迎,话语权更强。

据各家内部报价,用户在主流安卓手机的应用商店内成功下载并注册一个APP,广告主支付给手机厂商的底价为2元。产品不同,价格差异也较大,如果是一些投资类产品,最高甚至能达到100元。

一个静态画面通过自带浏览器以开屏画面的形式每向1000个人展示,手机厂商收费大约200元。国内一家头部手机厂商,其日均曝光量为8500万,一天就能挣1700万元。

相对廉价的信息流视频广告,通过自带浏览器APP或自带资讯APP每向1000个人展示,手机厂商可大约获得6元收入。另一家头部手机厂商日均曝光量3.5亿,一天收入约211万元。

这样的广告位,在安卓手机中不胜枚举。不论你是否感觉到,这项业务已经在事实上成为手机厂商重要的利润来源。

为什么安卓手机里广告这么多?

手机内置广告商业模式的形成有特定的背景和原因。

2014年,中国智能手机出货量3.89亿台,同比增幅为-7.93%。而上一年,这两个数字分别是4.22亿台和66.02%。

彼时,智能手机市场需求饱和、增长放缓已经成为行业共识。

经历过2014年-2015年价格战的厮杀,国产手机的硬件利润被挤压,小米则依靠“粉丝经济”“为发烧而生”的理念成功出圈——达到6107万台的年销量,那是小米销量增长最快的一年。

如何在手机销量和单价都不理想的情况下,维持自己的业绩增长,成为国产手机需要思考的问题。

发展高端机型,成为解决问题的办法之一。与此同时,利润丰厚的广告业务,也在这时成为手机大厂无法拒绝的“蛋糕”。

但此时手机厂商发现,在硬件市场展开激烈角逐的同时,应用分发(下载APP应用软件的平台)市场早已被互联网巨头瓜分殆尽。阿里旗下的PP助手和豌豆荚,成为当时最具代表的分发平台。许多手机用户会先在手机中安装这类APP软件,然后再从中搜索、下载更多的APP软件。

于是手机厂商开始补足这方面的短板——在手机出厂时就预装了自家的应用商店,且不可删除,同时改变手机管理权限,以此大大提高各家官方应用商店的使用率。

业内人士说,小米在2015年率先做起了手机内置广告的生意。同年,小米年报显示,其互联网服务一项创造了32.39亿元收入,占总收入的4.85%。但这部分业务贡献了接近八成的毛利,而其手机业务此时还没开始赚钱。

OPPO和vivo紧随其后,然后才是华为、三星。

就这样,在价格战的压力下,硬件利润降低成为既定现实,广告业务开始成为手机厂商们日渐重视的一种选择。

除此之外,国内“先免费、后变现”的软件大环境,以及安卓系统“开源”的特殊性,都在客观上对这个结果起到一定的推动作用。

“国人不爱花钱买软件,只能采取先免费,再通过植入广告的模式盈利。”业内人士表示,这种思维模式最早其实和苹果系统相关。

2008年开始兴起的91助手,通过搜集越狱版的应用,形成国内第一个iOS第三方应用商店。2010年发布的PP助手更进一步,直接从App Store抓取应用安装包,再通过自己的破解工具实现“越狱”,成为行业排名第一的越狱应用商店。

一系列越狱软件大行其道,巩固了中国用户使用免费软件的习惯。而在这种环境中成长的手机厂商,也在一定程度上承接了这种“先铺量,再变现”的思维模式。

安卓系统“开源”的特殊性,导致用户不仅可以使用手机自带的应用商店,还可以通过第三方应用平台或者网页进行下载。即便是在系统上采取一系列“限制”动作之后,也只能在一定程度上提高官方应用商店的使用率。所以,安卓手机厂商也就无法向所有软件收取高昂的“安卓税”,否则很可能倒逼应用软件下架,投入其他分发平台的怀抱。

当然,硬件利润低、“流量变现”的软件大环境、开源的安卓系统,都只是手机内置广告形成的背景和小部分原因,最重要的原因其实也最简单——手机厂商想要赚更多的钱。

林芝说,手机是数据的一个重要来源,而广告需要精准营销,需要以数据为基础,因此广告业务其实也是手机厂商的价值之一。

但也有对广告说不的安卓手机。一加CEO刘作虎曾公开表示,一加手机没有广告,是因为不想给用户造成负担。宁愿卖贵一点,也不愿意靠卖手机广告挣钱。

我花了几千块买手机为何还要看广告?

高端化成为2020年所有安卓手机的共识,现在买个安卓机动辄4000+简直不能再平常。这个价格手机硬件成本早已覆盖,硬件不挣钱的说法并不成立,手机搭载内置广告更多是为了增加利润。

另一种观点是,数千元的价格,对应的只是手机硬件本身,对于手机搭载的多项软件和功能,是不包含在内的。因此,用户在免费使用这部分软件的同时,接收广告也就成为理所当然的事情。

从法律角度看,如果手机售价不包含自带APP,那么这些不可删除的APP就属于一种“捆绑销售”——自带APP及其搭载的广告并非用户自行选择的结果,却需要占用内存、消耗流量,带有一定的强制性。

这个问题从2015年开始就已经被法律界人士关注并讨论,是颇有争议的话题。

中国互联网协会信用评价中心的一位法律顾问表示,消费者通常需要先进行刷机以获得ROOT权限,才能删除或卸载预装软件。但是很多手机厂商都自行规定,通过ROOT方式获得系统权限则不再享受厂家的保修服务。这种条款是典型的“霸王条款”,手机“三包”法中消费者不能享受“三包”服务的类型中根本没有包括这种情况,属于侵犯消费者权益的行为。

为什么自带APP不能删除?因为这些自带软件除了提供功能服务外,也是手机厂商相当重要的广告载体。

目前这个领域的多项立法仍处于空缺状态,亟需完善。而预装在手机上的自带APP和第三方APP,一直在为手机厂商创造可观的利润。

除此之外,广告主在APP应用商店内以竞价形式购买排行榜的行为,虽不属于法律意义上的广告,但北京观韬中茂律师事务所许炜律师说,“大量投资机构与公众投资者会根据APP榜单进行相应投资行为。”因此,以“买榜”方式操控排名,可能侵害投资人和消费者的合法权益,涉嫌违反《证券法》《消费者权益保护法》中的相关内容。

既然在法律層面上这仍是一个“灰色地带”,那么可以期待这个行业“自发”地发生一些改变吗?

目前各家手机厂商都已经培育出相对成熟的高端和中低端两个品牌,而高端线意味着硬件利润有所提高,自然也就有可能减少内置广告的数量,以相应提高用户体验。

曾经在低价位竞争中广告泛滥的小米,已经在市场竞争中作出一系列改变——在MIUI10的最后一个开发版本中搭载“一键关闭广告”的功能,在小米11的发布会上把不可卸载的桌面APP数量降至9个,比苹果的iOS还少两个,算得上“业界良心”了。

但也有业内人士认为,这只是一种噱头,广告无处不在,起码应用商店里的广告无法关闭。

小米之外,OPPO、vivo、华为暂时还未出现一键关闭的功能,关掉系统内置广告需要较多的步骤。部分手机还存在系统自动升级后广告开关又被打开的现象,无形中提高了用户关闭广告的门槛。

无法禁止,用户很难关闭,广告的形式却在市场升级的同时发生了一些转变。

在广告代理行业工作多年的张楽说,其实抖音这类短视频平台兴起之后,信息流广告的形式已经有了微妙的变化,用他的话说,就是越来越多元,也越来越“高级”。

信息流视频导演当当则表示,他的公司正是因为客户和场景用户不断提高要求,而被迫进行升级,招聘他本身就属于这种升级的“代价”之一。

但不管是数量的减少,还是形式的变化,都更像是手机厂商和广告市场寻求平衡的一种方式。而寄希望于手机内置广告形式上的改变,本身就是一种无奈的“被动”。

张楽说,有人觉得这是一个“高大上”的职业,但他觉得或多或少有些“上不了台面”。

存在于手机各个角落里的广告,需要给用户更多选择的权利,也需要一套更加明晰、合理的规则予以规范。

摘编自徽信公众号“市界”