专科联盟内临床路径同质化质量控制标准构建

2021-03-15张艳敏

■ 路 阳 席 峰 张艳敏 陆 晨

质量管理同质化是专科联盟建设的核心,“专科到专科”协作是专科联盟建设的关键[1]。2017年6月,受省级卫生行政部门委托,由新疆维吾尔自治区人民医院牵头,充分发挥学科优势和技术辐射的影响作用,集合省域内11所医院,组织成立省级临床路径专科联盟(以下简称“联盟”),旨在发挥优势医务管理资源作用,围绕临床路径的实施、推广、人才培养、基地建设及基础和应用研究,广泛开展业务合作,推动省域内临床路径工作协同发展。按照省级卫生行政部门的安排部署,联盟遵循医疗机构“分级、分类”原则,既考虑考核指标的科学合理性,又兼顾考核体系的公平客观性,采用小组讨论法、德尔菲法,历经3轮专家评分,构建出较为完善的本专业质量控制标准,以期实现联盟内临床路径同质化管理,促进各成员医院临床路径持续改进。

1 资料与方法

1.1 咨询专家情况

本研究用目的抽样方法,抽取了医院管理、临床医疗、护理等专业的13名专家,作为德尔菲法3轮评分的被咨询对象。所有专家均为副高以上职称,分别来源于省级、地区级和县级医疗机构,年龄38~58岁(平均44±4岁),临床工作年限16~34年(平均17±5年)。

1.2 评价指标筛选方法

通过文献计量分析和专家访谈初步确定指标体系[2]。文献计量分析以“临床路径、质量管理”为关键词,浏览、查阅中国知网和万方数据库相关文献,参考国家卫生健康委历年来出台的临床路径相关政策文件,结合专家访谈结果,选出频率较高的13项指标作为德尔菲法咨询基础。

1.3 统计学方法

所有数据采用SPSS 20.0软件进行统计分析,对各项指标的专家意见进行集中程度和离散程度分析,集中程度用算数均数±标准差表示,离散程度通过专家意见变异系数(CV)和与协调系数(W)进行统计分析[3-4]。

2 结果与分析

2.1 咨询专家情况和权威程度

本研究共进行3轮专家咨询,累计发放39份专家评分表,全部回收,有效回收率为100%。从有效回收率可以看出,专家参与度高、积极性好。前2轮咨询主要用于遴选临床路径考核指标,第3轮咨询主要用于不同级别、不同类别医疗机构中临床路径考核指标的权重确定。

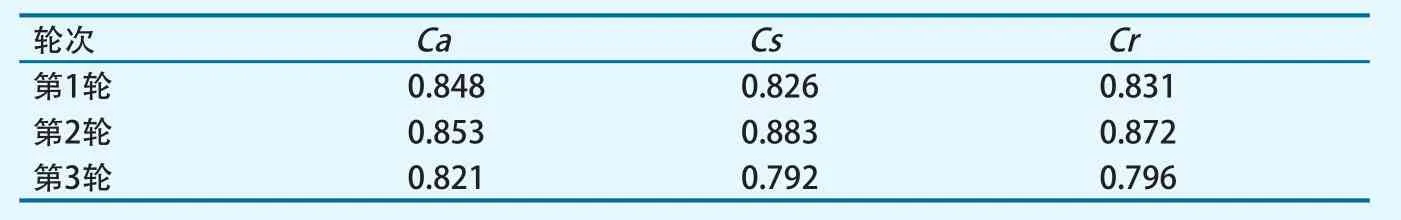

本研究用权威系数(Cr)来表示专家权威程度,分为判断系数(Ca)和熟悉程度系数(Cs),均由专家自我评价后得出。Ca反映专家对标准进行判断的依据;Cs表示专家对咨询内容的熟悉程度。

Cr值为0~l,值越大代表专家权威程度越高,意见越有参考价值,结论越可靠。一般情况下,Cr≥0.7视为可接受[5]。本研究中德尔菲法专家权威程度各项指标情况见表1。

表1 德尔菲法专家权威程度

2.2 同质化指标体系的建立

2.2.1 设计专家评分表。在专题小组专家会议中,第1轮讨论确定13项考核指标,作为《专家评分表(第1轮)》的主要内容,咨询专家根据主观印象打分,采用Likert 5级计分法进行评分。专家可对各指标提出删除或修改意见,也可在现有基础上增加指标[6],并填写各指标的赋分说明及意见。然后,再次组织专题小组专家会议,设计制定《专家评分表(第2轮)》进行专家咨询;随后依此程序,设计分级、分类医疗机构指标权重《专家评分表(第3轮)》。

2.2.2 专家意见集中程度。本研究用专家意见得分均数和满分比来反映专家意见的集中程度[7]。满分比是指认为该指标非常重要的专家占专家总数的百分比[8]。在第1轮专家咨询的13项指标中,得分均数≥4分的有6项(指标占比为46.15%),其他7项指标普遍较低,只有不到20%的专家赋满分。基于以下考虑,经专题小组讨论后对指标进行调整:(1)本考核指标体系用于月考核,部分指标由于病例数太少,无法在较短的月考核周期内精确计算,仅适于季度或年度考核,故予以剔除;(2)有10名(76.92%)专家认为应该加入“开展条数”这一指标,有8名(61.54%)专家提出应该增加“开展日程数”这一指标,还有9名(69.23%)专家建议将“变异率创新”拆分成2项二级指标计算。

2.2.3 专家协调程度。专家意见的一致性采用专家协调程度来反映,该指标反映咨询结果的可信度[9]。W反映专家对全部指标的协调程度,得分越高,代表专家协调程度越好。本次咨询中将W≥0.3的认作可取指标,前2轮专家咨询的W分别为0.568和0.448,说明专家在前2轮咨询意见中,协调性基本保持一致。CV代表专家对某一指标重要性的波动程度[10],CV≤0.5说明专家对某指标的意见分歧小。本次咨询中将CV>0.5的指标予以删除。

2.2.4 确定同质化质量控制标准及指标解读。在第3轮专家咨询之后汇总评分结果,经专题小组专家讨论后,形成同质化质量控制标准(表2)。

表2 联盟内各级各类医疗机构临床路径质控标准

3 讨论

3.1 “入径率”的内涵解读和分析

在国家卫生健康委的相关文件中,对入径率并没有具体的指标解读,一般理解为实际入临床路径病例数与应该入临床路径的病例数之比。但在实际操作中,质量管理部门计算入径率时,临床路径信息系统无法有效识别哪些病例应该入临床路径,这就要求我们必须赋予应该入临床路径的病例一个严格的计算机可识别定义。

如果把分母视为第一诊断ICD编码符合该病种临床路径的病例数,就会把伴有严重合并症、不适宜入临床路径的病例,也误算入其中,这样人为增大了分母的值,则该指标的计算值较实际值偏小。如果将单病种病例作为分母,即仅纳入单一诊断且诊断ICD编码符合该病种临床路径病例,又会遗漏一些轻微合并症病例,而导致该指标的计算值虚高于实际值,甚至出现≥100%的“怪象”。而在国家卫生健康委颁布的临床路径标准中,这部分伴有不影响主要诊疗方案的轻微合并症病例,是符合入路径标准的,不应该被忽略计算。因此,为了解决实际工作中遇到的这一问题,规范了联盟内入径率指标的内涵和计算,统一将分母定义为“已入临床路径的病例数+第一诊断ICD编码符合但未入临床路径的病例数”,分子定义为“进入临床路径的病例数”,以减少计算误差。但由于省域内部分二级医院尚未实现临床路径信息化管理,故该指标仅适用于联盟内三级医院。

然而,“出院患者路径管理率”这一指标自2015年第1轮改善医疗服务行动计划中被提出以来,已充分发挥了引导医院增加临床路径病例的作用,故在下一阶段的工作中,可逐渐在联盟内淘汰“入径率”,用“出院患者路径管理率”替代这一无法精准计算的指标。

3.2 “变异率”的内涵解读和分析

“变异率”一般理解为完成路径中发生变异与所有病例数之比,但这样计算无法体现变异程度的差别,而且会导致变异率虚高,部分医疗机构甚至达到100%,与国家卫生健康委2012年政策文件中≤15%的标准相差甚远,在一定程度上挫伤了广大医务人员乃至医院管理者的临床路径工作积极性。

为了衡量、比较不同病例、不同病种、不同科室、不同医院甚至不同地区间变异程度存在的差异,将变异统一界定为按照医嘱条数计算,而不再按变异病例数计算。基于联盟内各医疗机构均实现信息化管理,“变异率”可被拆分为“径内医嘱变异率”和“径外医嘱变异率”2项指标;而且,在各医疗机构自主开发的本土化临床路径标准中,必需医嘱数无法精准确定而导致“径内医嘱变异率”无法准确计算,故以“径内医嘱符合率”取代之进行考核,既从侧面反映了临床路径内医嘱的变异情况,也避免了“超大版”“豪华版”临床路径标准的产生,较为客观实用。遗憾的是,由于主要护理工作尚无法完全实现信息化管理,导致当前变异仅计算了医嘱部分的变异,而未计入护理工作的变异。

3.3 研究不足与展望

本研究确立的临床路径同质化质量控制标准简单易行,具有较强的可操作性、可复制性和可推广性,与医院信息化建设程度不高的西部地区实际情况相符,但距离指导临床路径内涵提升尚存在一定距离。在后续研究中,将充分结合省域内工作实际,继续丰富和开拓指标内涵,并科学动态调整每项指标的权重,促进临床路径同质化质量控制标准的进一步完善与持续改进。