分级诊疗背景下我国居民就医流向与费用变化趋势分析

2021-03-15雷诗寒罗小平

■ 雷诗寒 谭 敏 苏 岱 翁 莹 罗小平

推进分级诊疗和推动社会办医是我国医药卫生体制改革的重中之重,有利于减轻患者的疾病经济负担。前者强调通过引导患者有序就医,提高医疗卫生服务资源的整体利用率,控制医疗费用的不合理增长[1];后者强调通过形成合理有效的良性竞争,激发公立医疗机构通过实施管理降低运行成本[2]。非公立医疗机构如何参与到分级诊疗体系之中是当前面临的现实问题。有学者在研究中指出,在有效实施分级诊疗制度的背景下,非公立医疗机构有机会承接患者分流,其医疗服务量得以提升[3]。本研究对我国不同级别、不同注册类型医疗机构门诊及住院患者就诊量、就诊费用及医疗机构收入与支出相关指标进行分析,提出相应的政策建议,为改革提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源

在2015-2019年《中国卫生健康统计年鉴》和《中国卫生和计划生育统计年鉴》卫生经费、医疗服务和基层医疗卫生服务3个部分中,收集包括我国医疗卫生机构诊疗人次数、入院人数、门诊次均医药费用、住院次均医药费用和医疗收入与支出方面的信息。

1.2 统计学方法

采用Excel 2016对原始数据进行双录入,通过描述性统计分析方法对原始数据进行梳理,并计算年均增长率。运用SPSS 21.0,以万(不同类型医疗机构患者就诊量变化情况、不同级别公立医院医疗收入与支出情况)和千万(不同医疗机构医疗收入与支出情况)为单位,通过卡方检验,比较具体指标在5年间的分布差异,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 不同类型医疗机构患者就诊情况

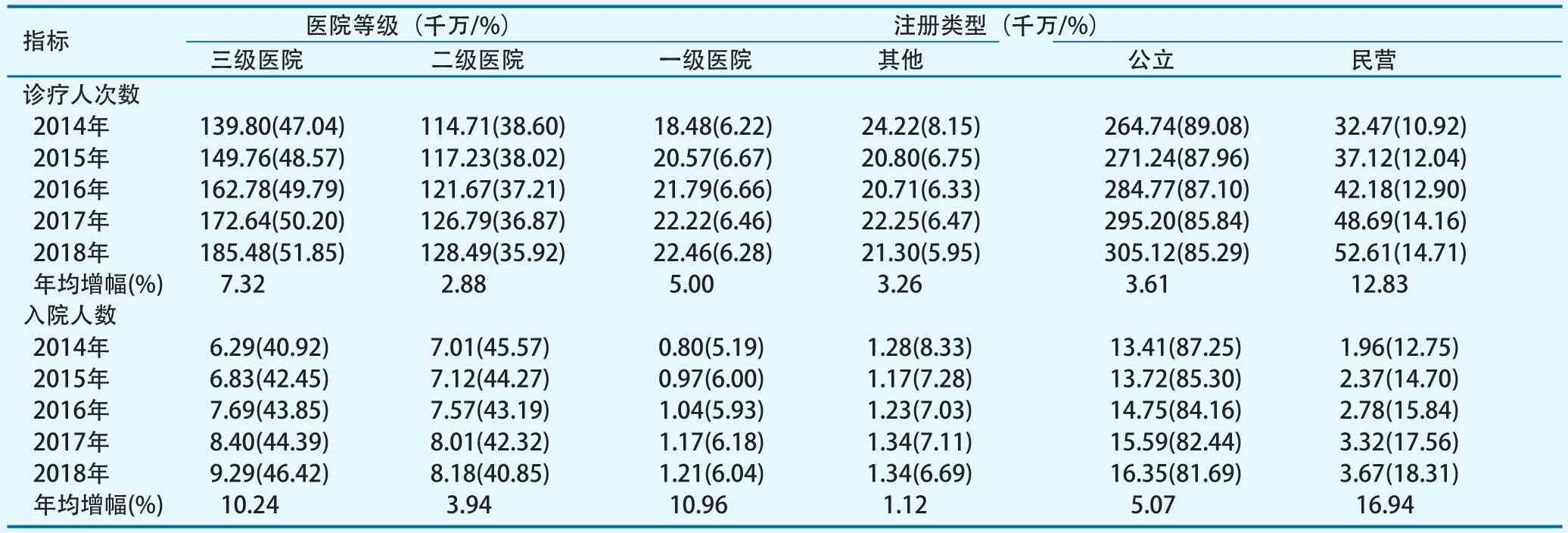

2014-2018年,我国医疗机构就诊量不断增加。医院诊疗人次数年均增长4.74%,社区卫生服务中心年均增长4.48%,乡镇卫生院年均增长2.06%;医院入院人数年均增长6.82%,社区卫生服务中心、乡镇卫生院年均增长分别为3.35%、1.65%。医院提供诊疗服务、住院服务占比最高,5年间持续增长;社区卫生服务中心提供诊疗服务占比小幅度增长,住院服务占比最低,5年间占比均小于1.5%;乡镇卫生院诊疗服务占比在2015年略有回升后呈小幅度下降,住院服务占比由2015年的18.26%持续下降至2018年的15.66%。5年间3类医疗机构诊疗人次数(χ2=658.627,P<0.001)和入院人数(χ2=71.735,P<0.001)分布差异有统计学意义(表1)。

表1 2014-2018年不同医疗机构就诊服务量及构成比

5年间三级医院诊疗人次数年均增长率最大,为7.32%,三级医院、一级医院入院人数增幅均在10%以上。民营医院诊疗人次数、入院人数年均增幅分别为12.83%和16.94%,高于公立医院。2018年,三级医院诊疗人次数占医院总量的51.85%,住院人数占医院总量的46.42%,二级医院次之,一级医院最低。公立医院诊疗人次数、入院人数分别占医院总量的85.29%、81.69%。5年间,诊疗人次数在不同级别(χ2=4036.853,P<0.001)、不同注册类型(χ2=2 709.640,P<0.001),住院人数在不同级别(χ2=173.342,P<0.001)、不同注册类型(χ2=254.988,P<0.001)医院间的分布差异有统计学意义(表2)。

表2 2014-2018年不同医院就诊服务量及构成比

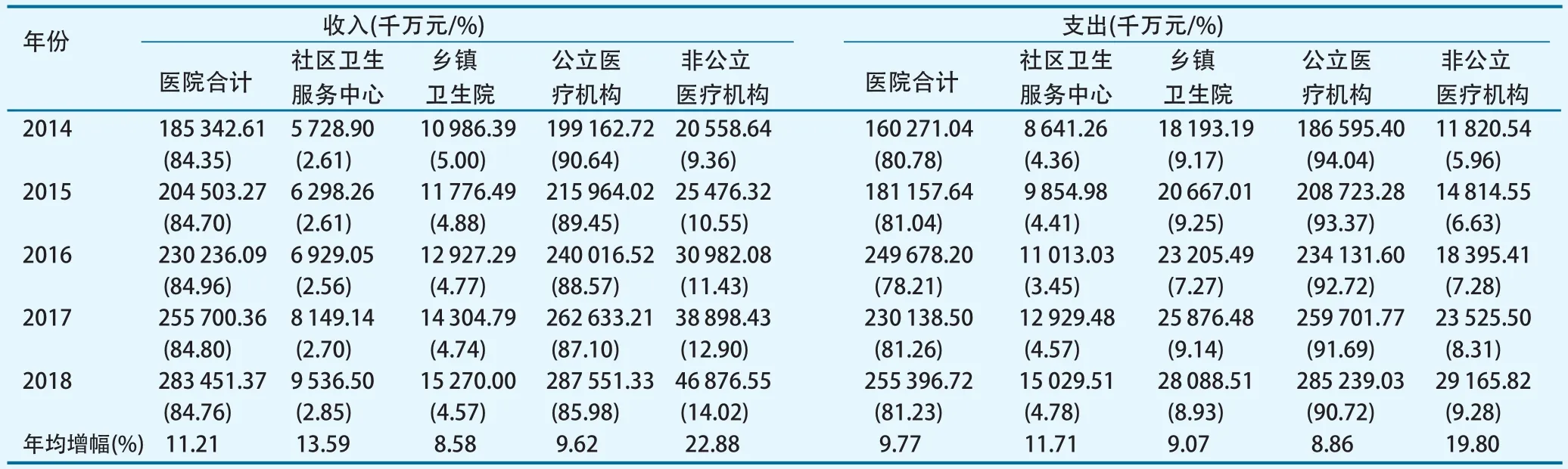

2.2 不同类型医疗机构医疗收入与支出情况

5年间不同类型医疗机构医疗收入与支出均上升,社区卫生服务中心医疗收入与支出年均增幅相对较大,为13.59%、11.71%;乡镇卫生院医疗收入与支出年均增幅相对较小,为8.58%、9.07%;非公立医疗机构医疗收入与支出的增幅大于公立医疗机构。5年间,医院、社区卫生服务中心医疗收入与支出占医疗总收入与总支出的比例略微上升,增幅未超过1%;乡镇卫生院医疗收入、支出占比略微下降,医疗收入(χ2=125.465,P<0.001)与支出(χ2=1118.984,P<0.001)在医院、社区卫生服务中心和乡镇卫生院间的分布差异有统计学意义;公立医疗机构医疗收入占总医疗收入比例由2014年的90.64%下降至2018年的85.98%,支出占比由94.04%下降至90.72%;非公立医疗机构医疗收入、支出占比分别上升4.66%、3.32%,不同注册类型医疗机构收入(χ2=3458.360,P<0.001)、支出(χ2=2521.462,P<0.001)分布差异有统计学意义(表3)。

表3 2014-2018年不同医疗机构医疗收入与支出及构成比

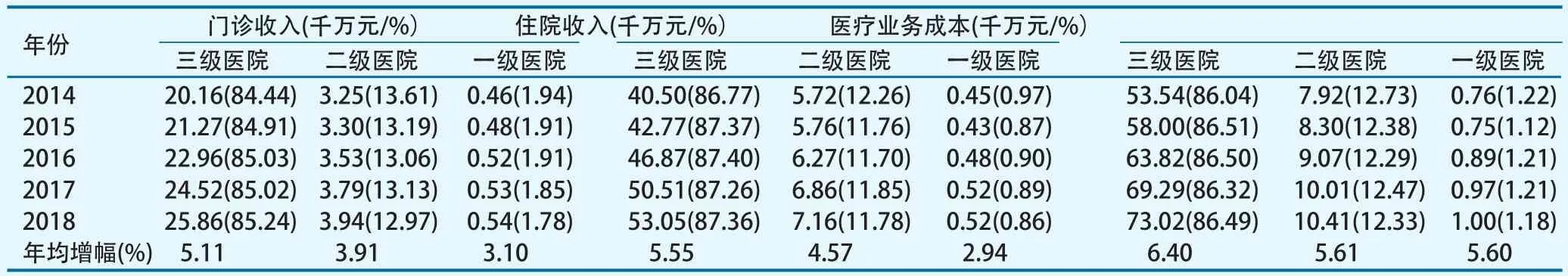

5年间,不同级别公立医院平均每所医院门诊收入与住院收入增幅低于医疗业务成本增幅;平均每所三级公立医院门诊、住院收入和医疗业务成本占比略微上升,其他两级公立医院三项指标占比略微下降。门诊收入(χ2=8.179,P=0.416)、住院收入(χ2=13.603,P=0.093)和医疗业务成本(χ2=11.979,P=0.152)分布差异无统计学意义(表4)。

表4 2014-2018年平均每所不同级别公立医院医疗收入与支出及构成比

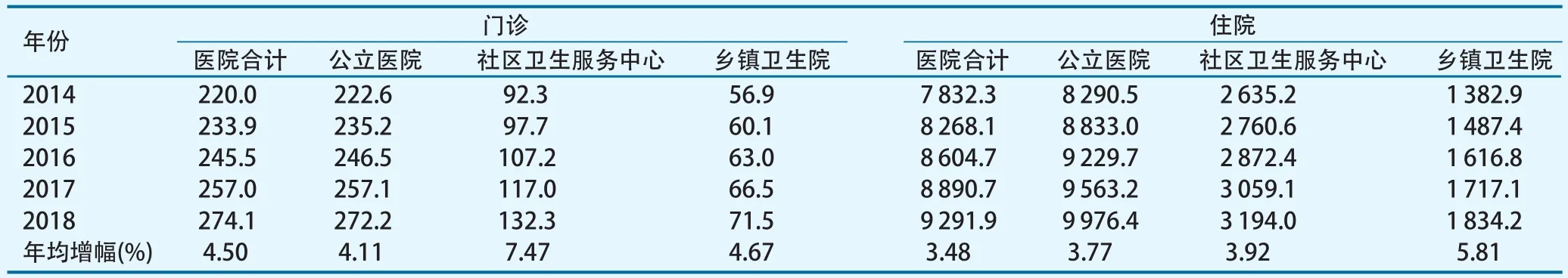

2.3 不同类型医疗机构患者就诊费用情况

2014-2018年,不同类型医疗机构患者就诊费用均有所增长,关于门诊次均医药费,社区卫生服务中心增幅最大,为7.47%,公立医院增幅最小,为4.11%;关于住院次均医药费,乡镇卫生院增幅最大,为5.81%,医院合计增幅小于公立医院增幅(表5)。

表5 2014-2018年不同类型医疗机构患者次均医药费分布(元)

不同级别公立医院门诊、住院医药费用均有所增长,其中一级医院门诊医药费用年均增幅最大,为4.59%。一级医院住院医药费用增幅高于二、三级医院,为4.59%;三级医院住院医药费用年均增幅最小,为1.93%(表6)。

表6 2014-2018年不同级别公立医院次均医药费分布(元)

3 讨论

3.1 居民门诊及住院服务利用得以释放,患者就医趋高问题依然存在

以往研究表明,通过实施城区医联体、县域医共体、家庭医生签约以及支付方式改革等建设,部分地区居民基层医疗机构就诊率和就诊人次占比同步上升,分级诊疗实施效果良好[4-6]。本研究结果显示,在全国范围内,各级各类医院、社区卫生服务中心及乡镇卫生院的诊疗人次数、入院人数有所增长,但基层医疗机构门诊、住院服务量占比增幅较小或呈下降趋势,三级医院就诊量占比上升明显。由此可见,我国“倒三角形”就医秩序尚未根本性转变。究其原因,在需方方面,其一,伴随经济水平的提升,交通及道路设施的发展,费用和就医方便等因素对居民就医机构选择的影响程度减少,无论疾病大小,居民倾向于选择大型医院首诊[7];其二,居民的健康知识有限,且对分级诊疗的知晓率及认可度不甚理想,“小病在基层、大病到医院、康复回基层”的就医理念暂未形成,大型医院对患者产生了虹吸作用[8]。在供方方面,首先,整体而言我国医疗资源分布不合理,相对于医院,基层医疗机构的设备和财政投入占比有待提升,同时大型医院对卫生人才数量的需求普遍增长,对基层医疗机构现有人才产生了吸引,加大了基层医疗机构人才引进的难度[9],使得基层医疗机构的能力发展受限;其次,多数处于中间层的二级医院在卫生服务体系中仅扮演着“基层医院”的角色,机构功能定位不明确,导致其诊疗人次数、入院人数增幅明显低于其他两级医院,难以吸引患者,也不利于机构发展。医保方面,伴随筹资水平的提升,居民在大型医院的报销比例逐步增大,自付比例降低,易促使其到大型医院就诊[10]。

3.2 非公立医疗机构发展迅速,公立医院需持续控制医疗成本增长

2014-2018年,民营医院诊疗人次数年增长12.83%,入院人数年增长16.94%,增幅远超公立医院,且非公立医疗机构医疗收入、支出年均增幅高达22.88%和19.80%。这既说明非公立医疗机构的迅速发展,又提示发展民营医疗机构不能忽略医疗卫生服务的公益性,未来需要鼓励发展非营利性民营医疗机构[11]。理论上,非公立医疗机构的发展有助于其与公立医疗机构间形成合理有效的良性竞争,激发公立医疗机构通过管理降低运行成本的动力[2]。但研究结果显示,公立医疗机构医疗支出年均增幅达8.86%,且3个级别公立医院门诊、住院收入增幅均小于其医疗业务成本增幅。这提示,由于非公立医疗机构规模有限,其与公立医疗机构间的良性竞争机制暂未形成,公立医院仍需采取管理措施进一步控制医疗成本的增长。

3.3 患者就医费用仍有上涨

有效控制就医费用,不仅有助于减轻患者的疾病经济负担,还能促使医保基金形成结余,促使医疗机构可持续发展。2014-2018年,除三级医院住院次均医药费用年均增长控制在1.93%以外,其他医疗机构门诊、住院次均医药费用年均增长均在3%以上,其中基层医疗机构门诊、住院次均医药费及医疗收入年均增幅明显高于其诊疗人次数、入院人数增幅。这与社会经济发展、医疗服务定价的改变有关,但同时也提示,政府对医疗机构的监管可能存在盲区,医生服务供给行为需进一步规范。

4 建议

4.1 以患者为中心,构建横纵贯通的医疗组合模式,深化医联体建设

我国医联体建设已全面推开,但区域内基层医疗机构和上级医疗机构所成立的医联体多为松散型,未来应根据实际情况,逐步发展半紧密型、紧密型医联体,推进跨区域专科联盟和远程医疗协作网,促使医疗机构在核心要素和服务水平上的紧密联系[12],区域内检查结果互认,形成下级医疗机构积极引导患者上转,上级医疗机构将患者合理下转、合理分流的格局。有研究表明,引导非公立医疗机构纳入医联体能促使其在分级诊疗中发挥功能,但目前医联体内绝大多数成员单位为公立医疗机构,非公立医疗机构占比较小,应鼓励其参加并明确责权利[13]。

4.2 明确各医疗机构功能定位,促进机构间分工协作

大型医院应有规划地减少门诊服务,以疑难杂症的住院服务和急诊服务为工作中心,门诊服务、康复治疗服务、常见病多发病住院服务等广泛开展于下级医疗机构中[14],可以借助疾病诊断相关分组进行分析测算,确定诊治病种[15]。此外,基层医疗机构应同步开展基本公共卫生及健康管理工作,引导患者首诊在基层;推动各类非公立医疗机构等级评审,为分级诊疗的实施奠定基础;城市二级医院、非公立医疗机构需突出专科特色,把握“医养结合”建设契机,尝试机构转型,实现差异化发展。

4.3 合理资源布局,提升基层医疗机构能力

在明确医疗机构功能定位的基础上,适当整合区域医疗资源,增加基层医疗机构诊疗项目,更新药品目录,加大对基层医疗机构的设备和财政投入。鼓励通过订单定向培养引进基层卫生人才,同时鼓励上级卫生人才下沉,并借助信息化发展契机,使其长期为下级卫生人员提供指导。对于现有基层卫生人员,加大对其物质和精神双重激励,并创造发展平台,使基层卫生人员有机会上升到上级医疗机构提供服务[16]。

4.4 严格监督考核,完善医保制度,降低医疗成本,控制医疗费用不合理增长

推行临床路径管理,实施药品耗材双控管理,对大型医疗设备精细化管理,并将临床路径执行率、药占比和耗材占比、患者次均住院费用及实际补偿比、上下转诊率等纳入对医疗机构和医联体的考核体系,规范医生诊疗行为[1]。同时,在医保方面,调整相同疾病在不同等级医疗机构的门诊、住院报销比例及住院起付线,适当提升转诊住院患者的补偿水平,突出分级就诊的费用优势,倒逼患者下沉;探索总额预付制下的复合支付方式改革,发挥医保的经济杠杆作用。