浅谈《民法典》中“绿色原则”在建筑企业法律风险防控中的运用

2021-03-15张付庆

□ 张付庆

1 引言

2021年1月1日,《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)施行。《民法典》总则篇确立“绿色原则”并确定为民法基本原则。《民法典》“绿色原则”是为了贯彻落实党中央关于建设生态文明、实现可持续发展理念的要求,是贯彻宪法关于保护环境规定的要求。一方面充分体现了我国自党的十八大以来的发展理念,并积极推行“天地人和、人与自然和谐相处”的重要发展理念。另一方面立足于我国持续增长的人口数量与资源、环境之间存在的矛盾基础上,为达到人与自然和平相处而不断地努力。

建筑业是我国能源消耗的大户,建筑业践行“绿色原则”具有重要意义。据有关统计,建筑行业能耗约占社会能源消费的30%。《民法典》“绿色原则”的实施将给建筑企业带来机遇的同时也带来挑战。

2 绿色原则的概念及其强制性

2.1 概念

我国《宪法》在序言部分强调,要推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展,把我国建设成为富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国[1]。《宪法》第九条第二款规定:国家保障自然资源的合理利用,保护珍贵的动物和植物,禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏自然资源。《民法典》第九条规定:民事主体从事民事活动,应当有利于节约资源、保护生态环境。宣示绿色发展理念和公平的生态伦理观。《民法典》中共有18条与生态环境保护直接相关,从权利与义务的辩证关系看,让私主体负担更多“绿色义务”意味着享有更多“绿色权利”。《民法典》规定既是贯彻根本法的要求,也是国家保护公民基本权利的需要。

民法规范着不同类型民事主体的人身、财产关系,小到衣食住行,大到经营决策,涵盖了物品所有权、人格权、婚姻家庭关系、继承关系、侵权责任等社会生活的各个方面,无疑是直接影响节约资源、环境保护效果的“刚柔并济”的法律。它以指导或强制的形式引导民事主体消费行为、交易行为,并对不遵守规则的民事主体予以处罚,处罚形式包括不予保护或追究民事责任。《民法典》中“绿色原则”是私法性质的原则性规定,它可概括为绿色物权、绿色合同、绿色责任三个具体规则[2]。

2.1.1 “绿色物权”

物权是绝对权(对世权),《民法典》实施之前,物权人可以丢弃、毁坏所有物,其他人无权干涉。现在,《民法典》以“节约资源、保护生态环境”为规则约束物权人,可谓公、私法融合的“基础”。物权编第二百八十六条规定:业主应当遵守法律、法规以及管理规约,相关行为应当符合节约资源、保护生态环境的要求。

2.1.2 “绿色合同”

合同编第五百零九条规定:当事人在履行合同过程中,应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。第六百一十九条规定:没有通用方式的,应当采取足以保护标的物且有利于节约资源、保护生态环境的包装方式。合同本就是私法主体自有缔约的法律关系形式,现《民法典》以“节约资源、保护生态环境”作为合同的随附义务,可谓公、私法融合的“新形式”。

2.1.3 “绿色责任”

侵权责任编第一千二百三十二条规定:侵权人违反法律规定故意污染环境、破坏生态造成严重后果的,被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。《民法典》第一千二百三十三条规定:因第三人的过错污染环境、破坏生态的,被侵权人可以向侵权人请求赔偿,也可以向第三人请求赔偿。《民法典》规定中“生态破坏”一词出现频率较高,并新规定“生态破坏”的民事责任,建立起环境侵权责任体系,加大了环境侵权成本,可谓公、私法融合的“升级版”。

2.2 “绿色原则”是强制性规范

强制性规范是指必须依照法律适用、不能以个人意志予以变更和排除适用的规范。“绿色原则”是否是强制性规范需要从多方面进行判断。

第一,民事法律讲究“私法自由”,“私法自由”过度却容易造成市场失灵。这就好比私权与公权的关系,私权保护过度,必然压缩公权的范围,公权是行使私权的基础,反过来公权的压缩势必导致私权受损。例如美国历来讲究“私权自由”,导致国家公权建立在其所谓的“私权自由”之上,公权与私权关系不受控,反而侵犯了私权。公、私法“接轨”是当前世界立法的趋势,《民法典》很好地做到公法与私法融合,公法中的强制性规范很好地融入私法中。

第二,具体法条用词符合强制性规范,“绿色原则”映射出人与财物、人与环境、人与生态三方面的关系。“应当”系“应该、一定、必须”的意思,这里表现出国家对民事主体交易行为干预的“底线”,那就是“资源节约、环境保护、生态和谐”的底线。《民法典》是约束平等私主体关系的法律,“绿色原则”入典,如果人人都树立民事行为要“高效、节约、环保”的理念,那么产生的绿色能量是巨大的、产值也是巨大的。相比其他条款,同样使用了“应当”一词,“绿色原则”下的具体条款应为强制性规范。

第三,“绿色原则”中蕴含了人与自然的关系,那就是人要爱护、保护自然,正因为人要从自然汲取生活物资,才应爱护自然资源与环境,这相当于打破了“权利大于义务”的传统观念,树立人与自然和谐发展的新理念。给人类增加的这部分义务很显然是义务性规范和禁止性规范。

2.3 “绿色原则”与“公序良俗”

第一,适用范围不同,“公序良俗”要求民事主体遵守社会公共秩序及普遍认可的道德准则。“绿色原则”主要指人类社会活动过程中,在利用资源、环境时的行为原则,适用的是人与自然资源、环境的关系。

第二,来源不同,“公序良俗原则”主要是人与人的社会关系规则,“绿色原则”主要是人与自然的关系规则。在倡导“绿色消费、绿色生活”的现代社会,“绿色原则”更高频地出现在人们的生活中,显然,“绿色原则”慢慢变成人与人之间的关系。其中蕴含了法律概念的变化:自然概念→公法概念→民法概念→社会概念,折射出公法与私法融合的大趋势。

3 “绿色原则”下建筑企业面的法律风险

3.1 签订合同无效,导致败诉风险

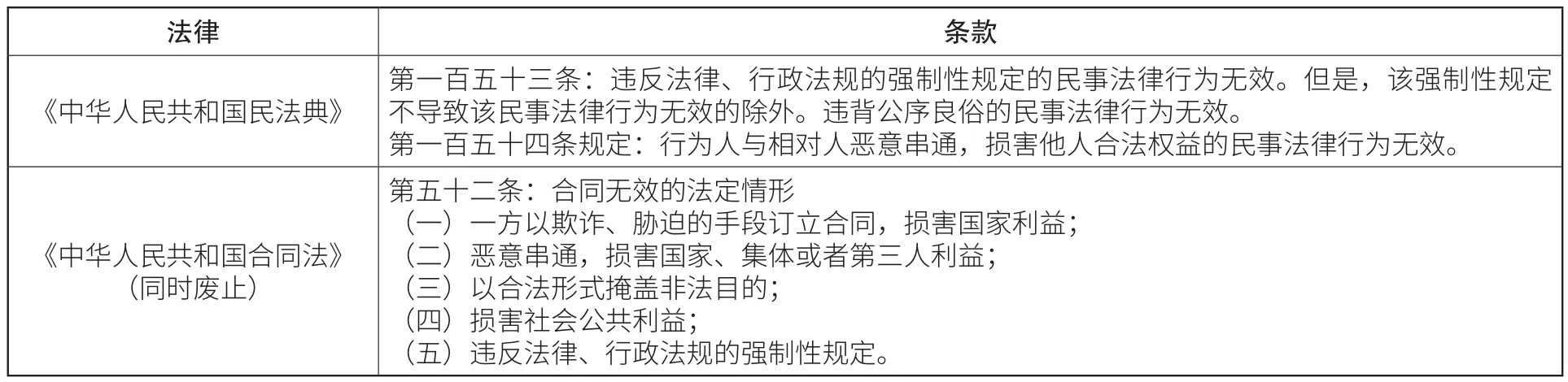

《民法典》删除以“列举式”规定无效合同的类型,缩小无效合同的范围,废止了原《合同法》第五十二条“(一)(二)(三)(四)款关于损害国家利益、集团或第三人利益、非法目的、损害公共利益等形式的无效合同规定,仅原则性规定了无效民事法律行为系‘违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为’”。此规定给建筑市场主体更多的自由交易权利,赋予案件主审法官更多自由裁量权,以“谨慎”为原则认定合同无效。

为维护国家利益、社会公共利益,世界各国和地区的民事立法均将违反这些规定以及违背公序良俗的行为确定为无效。例如《法国民法典》(2016年)第1162条、1179条,《德国民法典》第138条第1款,《瑞士债务法》第20条均规定违背公序良俗的合同无效。

表1 《民法典》条款:合同无效要件

《民法典》规定的“绿色原则”系强制性规范,如图1所示,建设过程中涉及的施工合同、勘察设计合同、施工分包合同、材料设备采购合同如违反此强制性规定,均可被认为无效。

图1 建设工程运营涉及合同类型

3.2 项目管理不善,引发民事诉讼

环境侵权行为构成要件包括侵权行为、危害结果、因果关系。建筑企业如实施造成环境损害、资源严重浪费的行为,可能面临民事诉讼的风险。《中华人民共和国民事诉讼法》第五十五条规定:对污染环境、侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为,法律规定的机关和有关组织可以向人民法院提起诉讼。

4 化解路径

建筑企业经营过程中面临的风险是方方面面的,违反“绿色原则”的风险贯穿建筑企业经营全过程,也是建筑企业风险管理的重要内容之一。《民法典》的颁布与施行对建筑领域的风险管理影响是深远的,建筑领域践行《民法典》“绿色原则”与环境保护的效果直接相关,规避“非绿色”管理风险因素,有助于建筑企业合法合规地健康发展,有助于构建人与自然环境和谐发展的发展理念,更契合未来建筑行业绿色发展的趋势。

4.1 细化合同条款,防止合同无效

在项目管理中,应本着“绿色原则”的理念,一是将“绿色原则”内容写入与建设方签订的施工合同并细化相关措施,争取扬尘费用及其他必要环保费用的支付,否则可能基于当地政府环保要求,独自承担更多的环保费用。二是制定具有详细措施的采购、分包合同模版,将“绿色原则”贯彻到底,实现环保成本转移。绿色理念并不是增加国有建筑企业负担,从长远来看,绿色发展理念不仅可以实现生态文明而且可以获得更多的绿色GDP。

4.2 加强施工管理,预防诉讼风险

在建设项目施工、运营等过程中,都会对周边生物多样性造成不利影响,这些都可能造成环境污染、生态破坏。需要加强施工现场管理,第一,加强自有项目管理,杜绝挂靠、转包,挂靠、转包行为因挂靠人资金、管理等实力情况带来的风险也不同,但根据以往经验,挂靠、转包风险极大。第二,推进标准化管理,对不重视环保要求的项目进行整改。第三,争先创优,激发广大员工和劳务队伍参与绿色施工的热情。

5 结语

节能和生态保护是时代的必然要求,建筑领域直接涉及人与自然的关系。民法的实施必将带来长期的效益,绿色建筑、环保建筑、智能建筑等将迎来发展的“春天”。在《民法典》中,“绿色原则”在促进环境改善和国家生态文明建设方面发挥着重要作用,同时,它也能运用自身独特的环保色彩,促进人们与自然环境之间的和谐统一,实践“绿色、节能、环保”理念在新时代背景下的实施和推广,以法治文明加强对生态文明的影响,推动“绿色原则”的大力发展,为实现自然与人类共同发展奠定良好的基础。