人格特质及情绪调节自我效能感对房颤患者焦虑的影响研究:心理灵活性的调节效应

2021-03-14葛红玥林梅许志英

葛红玥 林梅 许志英

(天津医科大学总医院,天津300052)

房颤患者心理问题普遍,合并有轻度及重度焦虑的患者比例分别达到28%和38%[1-3],且焦虑评分每增加1分,房颤复发风险比就增加9%[4],改善房颤患者焦虑情绪对其疾病预后至关重要。人格特质作为自我意识、自我调节与控制的主导因素不仅是个体情绪调节自我效能感的重要影响因素[5],同时也是预测个体心理健康的重要因素[6-7]。现代心理学从应激作用过程的角度研究个体身心健康,将情绪反应、心身症状等作为应激过程的结果,将人格特质作为影响身心反应的内部资源的核心因素,将情绪调节自我效能感等自我认知评价作为反应过程的关键因素。心理灵活性作为个体的积极心理品质之一,是个体在动态变化的环境中灵活调整心理资源以坚持自身价值取向最终实现目标的能力,是心理健康重要的预测与保护因素[8]。个体的人格特质决定了心理灵活性的高低[9],同时,心理灵活性在调整个体心理病理状态中发挥重要作用[10-11]。基于此,本研究提出如下假设:①情绪调节自我效能感在房颤患者人格特质与焦虑情绪中起中介作用;②心理灵活性对这一中介路径具有保护作用,可以调节情绪调节自我效能感对焦虑的预测作用。因此,本研究从影响房颤患者焦虑情绪的路径分析出发,旨在为提升房颤患者心理健康水平提供科学依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选取2018年11月至2019年5月于我院心律失常门诊就诊及心内科住院的房颤患者进行问卷调查。在患者病情稳定且周围环境适宜状态时,由研究者本人向患者进行充分解释,告知本次调查的目的和主要内容等,并向其说明本次调查的保密性和匿名性,在获得患者同意后由患者或其家属签署知情同意书。纳入标准:①根据2018年澳大利亚国家心脏基金会(NHFA)和新西兰心脏学会(CSANZ)制定的《心房颤动的诊断和管理》中诊断为房颤的患者;②年龄≥18周岁;③意识清楚,能自行阅读理解或在他人帮助下理解问卷内容。排除标准:①由急性酒精中毒、甲状腺功能亢进等导致的可逆性房颤;②处于恶性肿瘤终末期或存在严重脏器功能不全等躯体疾病;③存在精神疾病病史或认知功能障碍者。本研究遵循自愿原则,所有研究对象知情同意且自愿参加本次调查。本次调查共发放320份问卷,回收有效问卷309份,有效回收率96.6%。

1.2 研究工具

1.2.1 心理灵活性综合评估量表(Comprehensive as sessment of Acceptance and Commitment Therapy processes,CompACT) 由英国林肯大学Francis教授开发[12],共23个条目3个维度:经验开放性、行为意识、价值行动。采用Likert 7级(0~6)评分法,量表总分0~138分,得分越高表明心理灵活性越强。总量表及各维度 的Cronbach’sα系 数在0.79~0.91之间,总量表的聚合效度为0.79。本研究严格按照Brislin翻译原则对该量表进行汉化,根据专家评审小组意见删除条目13,信度分析结果显示22个条目的中文版量表内部一致性信度在0.88~0.91之间,重测信度在0.73~0.88之间,验证性因子分析显示结构效度良好,可以用于中国房颤人群心理灵活性的评估。

1.2.2 大五人格量表(General Big Five Scale,GBFS)由美国心理学家Howard编制,我国中科院教授张建新进行改编修订[13],由5个维度25对形容词组成,分别测量适应性、社交性、开放性、利他性、道德感,采用Likert 5级评分法,每对形容词计分依次为1~5分,其中适应性维度为反向计分。Cronbach’sα系数在0.75~0.82之间,具有良好的信效度。

1.2.3 情绪调节自我效能感量表(Regulatory Emotional Self-efficacy Scale,RESE)中文版由俞国良修订[14],共12个条目,分为表达积极情绪自我效能感、调节沮丧/痛苦情绪自我效能感和调节生气/愤怒情绪自我效能感3个维度。采用Likert 5级评分法,从1非常不符合到5非常符合,得分越高代表个体对自身相应情绪的调控能力的信心感越强。分半信度和Cronbach’sα系数分别为0.914和0.75。

1.2.4 焦虑自评量表(Self-rating Anxiety Scale,SAS)由Zung编制,共20个条目,采用Likert4级评分法,“1”代表“没有或很少时间”,“4”代表“绝大部分或全部时间”,每个条目得分相加即为总分,得分越高,表示焦虑程度越高。

1.3 统计学方法 采用SPSS 23.0进行数据的描述与统计,变量在分析前经检验呈近似正态分布。计量资料采用均数和标准差表示,采用Pearson相关进行相关分析。通过PROCESS V3.0进行中介效应与调节效应的检验。

2 结果

2.1 研究对象基本情况309例房颤患者,平均年龄为(65.40±8.57)岁,其中男173(56%)例,文化程度为初中及以下者114(36.9%)例,已婚且配偶健在274(88.7%)例,居住地为城镇者265(85.8%)例,医保支付方式为城镇医保272(88.0%)例。独立样本t检验结果显示,焦虑与情绪调节效能感得分在性别上存在统计学差异,女性焦虑得分(36.86±5.62)分显著高于男性(34.04±5.03)分,t=4.58,P<0.01,男性的情绪调节自我效能感得分(44.90±4.13)分显著高于女性患者(42.51±4.38)分,t=4.90,P<0.01。

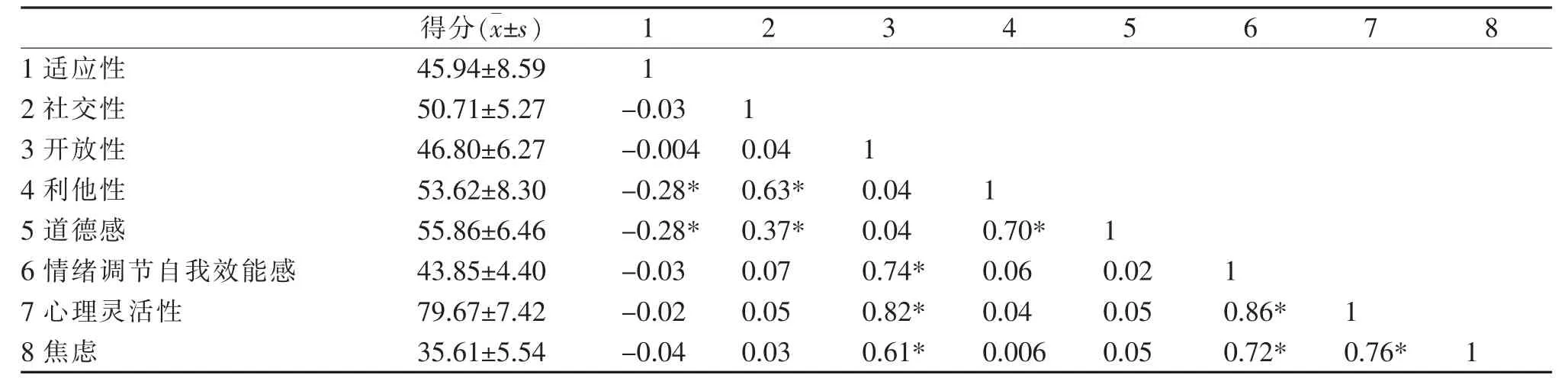

2.2 相关分析Pearson相关分析结果显示在大五人格中,仅有开放性人格特质与情绪调节自我效能感、心理灵活性、焦虑呈正相关(P<0.01)。见表1。

表1 变量得分与相关分析结果(r)

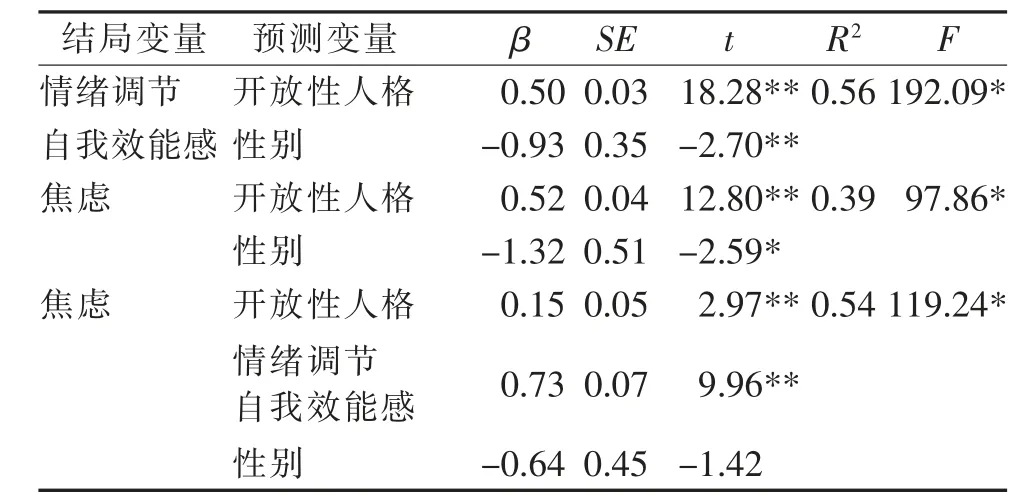

2.3 情绪调节自我效能感的中介效应检验 采用PROCESS V3.0中的Model 4[15]进行中介效应的检验,将性别作为控制变量,结果显示,开放性人格特质对焦虑的直接预测作用显著,在加入情绪调节自我效能感作为中介变量后,开放性人格特质仍能显著预测焦虑,见表2。Bootstrap检验结果显示95%置信区间均不包0,即开放性人格特质对焦虑影响的直接效应及情绪调节自我效能感的中介效应均显著,直接效应(0.15)和中介效应(0.37)分别占总效应(0.52)的28.8%和71.2%。见表3。

表2 情绪调节自我效能感对焦虑的中介模型检验

表3 情绪调节自我效能感对焦虑水平的总效应、直接效应及中介效应分解表

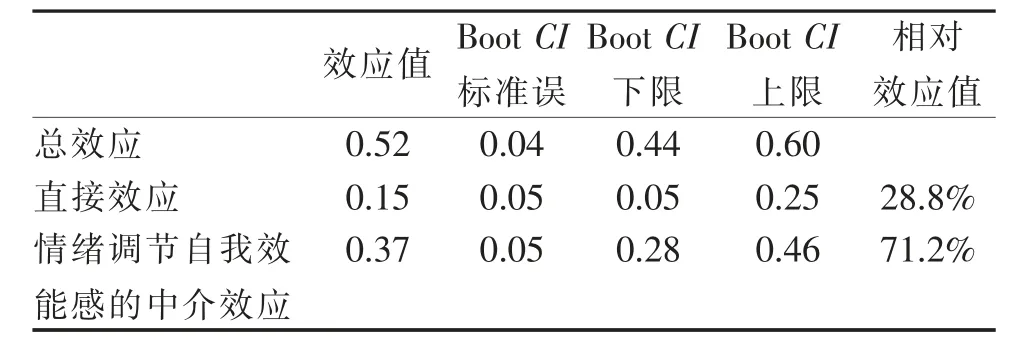

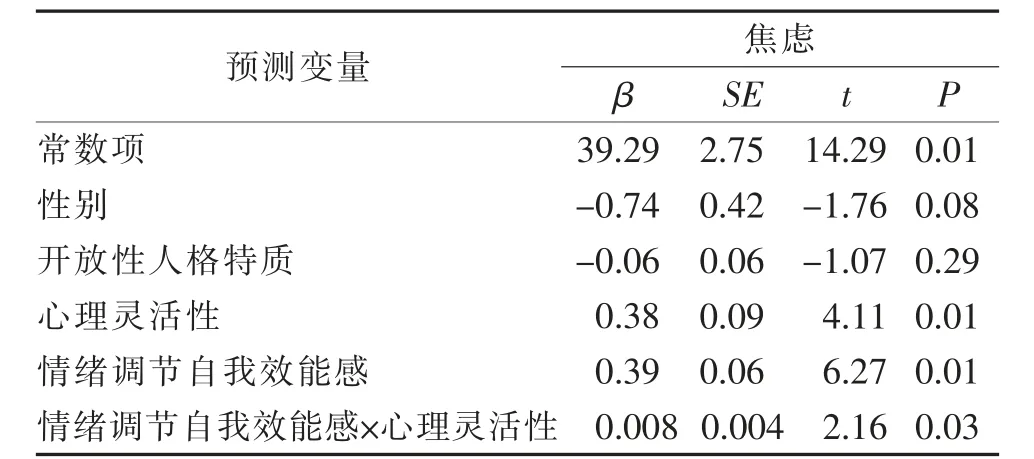

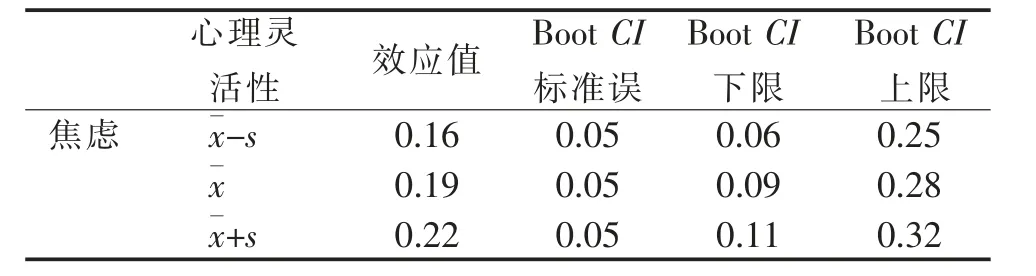

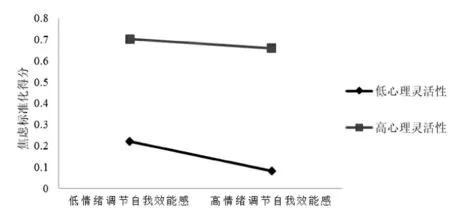

2.4 心理灵活性的调节效应检验 在控制性别变量的情况下,通过PROCESS中的Model 14进行调节效应的检验。结果显示,将心理灵活性放入模型后,情绪调节自我效能感与心理灵活性的乘积项对焦虑的预测作用显著,见表4、表5。进一步简单斜率分析可以明确不同心理灵活性水平在情绪调节自我效能对焦虑情绪的效应中调节作用的大小。结果显示,心理灵活性水平较高(+s)的患者,其情绪调节自我效能感对焦虑的正向预测作用更强。见图1。

表4 心理灵活性的调节效应检验

表5 不同心理灵活性水平对中介效应的调节作用

图1 心理灵活性在情绪调节自我效能感与焦虑间的调节作用

3 讨论

3.1 人格特质对焦虑具有直接预测作用 本研究结果显示,开放性人格特质是房颤患者焦虑情绪的直接预测因素,与既往研究结果一致[16]。人格是个体长期形成的相对稳定的心理特征,与情绪的有效调节密切相关[17-18]。开放性人格的患者往往善于与他人建立联系,寻求他人支持以减轻对症状的关注,从而减轻焦虑情绪的困扰[19]。同时,具备开放性人格的患者往往以乐观、开放的态度看待疾病,善于采取积极的情绪调节策略,从而避免消极情绪的产生与发展。人格特质作为一种持久且稳定的心理结构,不容易通过临床干预而改变,然而医务人员可以通过对不同人格特质的房颤患者的情绪表现进行识别,对于具有易导致心理问题的人格倾向(如低开放性、D型人格)的患者及早进行早期心理干预,避免负性情绪的发展。

3.2 情绪调节自我效能感的中介作用 本研究结果显示,情绪调节自我效能感在开放性人格特质与焦虑情绪的直接预测关系中起部分中介作用,对焦虑起缓冲的积极作用,与既往研究一致[20-22]。情绪调节自我效能感反映个体对自己情绪调节能力的自信程度[23-24],可以显著预测焦虑、抑郁等负性情绪的产生[25-26]。研究表明,焦虑、抑郁等负性情绪的产生往往由于个体管理消极情绪的效能感无效导致[27-28]。情绪调节自我效能感存在个体差异,外倾型人格特质的个体对自己处理情绪的信心程度往往较高,在心理适应不良时倾向于采取积极的调节策略[29-30],及时进行有效的调整而不至于感到消极的情绪体验。此外,本研究结果还显示,情绪调节自我效能感的中介效应远高于人格特质对焦虑的直接预测作用,说明开放性人格特质主要通过情绪调节自我效能感来影响患者的焦虑情绪,由此提示医务人员在护理合并焦虑的房颤患者时,应更多地从情绪调节自我效能感的角度展开干预措施,指导房颤患者采取积极的情绪调节策略以减少负性情绪的困扰。

3.3 心理灵活性的调节作用 本研究结果显示,房颤患者心理灵活性在情绪调节自我效能感对焦虑情绪的预测作用中具有显著的正向调节作用,即随着心理灵活性水平的提高,开放性人格特质更容易通过提升房颤患者的情绪调节自我效能感来改善其焦虑情绪。研究证实,心理灵活性在调整癌症患者疾病适应及缓解情绪压力方面发挥着重要作用[8,31],心理灵活性越好,其状态调整能力越强[32-33]。关欣等[34]研究发现,心理灵活性可以预测缺血性脑血管病患者焦虑、抑郁等负性情绪。心理灵活性作为一种积极的心理调整资源,在个体心身反应过程中起重要的调节作用,高心理灵活性的房颤患者能够根据变化的情境做出相适应的动态调整,采取积极的调整策略来缓解情绪压力,从而减少负性情绪的形成。由此提示医护人员在对房颤患者的焦虑情绪进行干预时,不仅要从应激作用的角度关注其情绪调节自我效能感的提升,同时更要从积极心理学的角度重视其心理灵活性水平的提高,以期最大程度地提高干预措施的有效性。

4 小结

本研究基于应激系统模型,在探讨人格特质与个体不良心理反应的关系的基础上,着眼于积极心理品质的调节作用,以情绪调节自我效能感为中介变量、心理灵活性为调节变量构建了一个有调节的中介模型,不仅明确了房颤患者情绪调节自我效能感在开放性人格特质与焦虑情绪中的中介作用,并且进一步探讨了心理灵活性的调节作用,为构建改善房颤患者焦虑情绪的心理干预措施提供了理论支持。本研究尚存在一些不足,后续研究可以在如下方面加以完善:横断面的研究设计使得本研究不能推断人格特质、情绪调节自我效能感以及心理灵活性对焦虑作用的因果关系,后续研究应开展纵向调查,进一步探讨房颤患者心理问题的形成及作用机制;其次,本研究只关注了情绪调节自我效能感的中介作用,根据现代心理学观点及应激系统模型,个体的社会支持、应对方式等也是心身反应结局的重要影响因素,后续研究可以对本中介模型进行扩展,丰富人格特质作用于焦虑、抑郁等负性情绪机制的研究。