社会剩余价值率的估算:中国经济70年数据

2021-03-09李艳芬荣兆梓

李艳芬 荣兆梓

摘 要:基于马克思主义政治经济学方法,分析传统马克思剩余价值理论没有宏观度量指标及巴兰经济剩余核算的缺陷,提出社会剩余价值和社会剩余价值率的概念,尝试估算中国经济1952—2017年社会剩余价值率时间序列。研究认为:1952—2017年中国社会剩余价值率呈现三个阶段变化态势(1952—1978年、1978—2005年、2005—2017年),在此长期趋势中,尤其是从20世纪80年代初期至今社会剩余价值率逐渐走高,出现高位停滞徘徊态势。

关键词:剩余价值理论;经济剩余;社会剩余价值率;生产部门与非生产部门;中国经济70年

中图分类号:F014.392 文献标识码:A文章编号:1007-2101(2021)01-0063-08

收稿日期:2020-07-22

基金项目:教育部人文社会科学研究一般项目“基于马克思社会再生产理论的供给侧结构性改革理论逻辑与实现路径(19YJA790093)

作者简介:李艳芬(1984-),女,安徽淮北人,安徽大学博士研究生,淮南师范学院讲师;荣兆梓(1949-),男,江苏无锡人,安徽大学教授,博士生导师。

一、引言

剩余价值理论是马克思在批判地继承古典政治经济学和其创立的劳动价值论基础上逐步建立的,是马克思政治经济学理论的核心。本文基于马克思剩余价值和生产劳动的概念,在荣兆梓、李艳芬(2019)[1]首次提出的社会剩余价值率概念基础上进一步估算了中国(1952—2017年)的社会剩余价值率。本文认为社会剩余价值率概念提出及核算是基于马克思在《资本论》(第1卷)所提出的剩余价值率概念和计算剩余价值率的方法:“因为可变资本的价值等于它所购买的劳动力的价值,因为这个劳动力的价值决定工作日的必要部分,而剩余价值又由于工作日的剩余部分决定,所以从这里可以得出结论:剩余价值和可变资本之比等于剩余劳动和必要劳动之比,或者说,剩余价值率m/v=剩余劳动/必要劳动,这两个比率把同一种关系表现在不同的形式上:一种是对象化劳动的形式,另一种是流动劳动的形式。”[2]251-252 “我们把全部产品价值拿来使其中只是再现的不变资本价值等于零,余下的价值额就是在商品形成过程中实际生产出来的唯一的价值产品。如果剩余价值已定,从这个价值产品中减去剩余价值,就可得出可变资本。如果可变资本已定,从这个价值产品中减去可变资本,就可得出剩余价值。如果这二者已定,那就只须进行最后的运算,计算剩余价值同可变资本的比率M/V。”[2]252马克思在《资本论》(第1卷)第6章和第7章多处利用具体企业数据实例进行阐述说明剩余价值率的大小和内涵[2]253-258,计算了1871年曼彻斯特棉纺工业的剩余价值率是154%, 1815年曼彻斯特小麦种植业的剩余价值率是100%等。马克思上述研究剩余价值率都是基于资本主义生产方式,以当时资本主义最发达的英国为对象,《资本论》(第1卷)序言中马克思就指出“我要在本书研究的是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系”[2]8,即马克思的剩余价值理论主要是分析资本主义生产方式。我国是社会主义国家,该概念范畴能否用于核算中国数据,答案是肯定的。《资本论》范畴体系中许多相关概念都具有共性特征,剩余价值是其一,既能分析资本主义社会中的剩余价值相关理论及实际问题,也能运用于社会主义政治经济学理论中。因为我国多种所有制经济体制中的非公经济组织当然创造剩余价值,应该计入社会剩余价值总量中。但是人们对社会主义公有制经济使用剩余价值概念尚存在疑虑,我国经济体制是公有制为主体,从现实经济现象引入公有制经济中的剩余价值范畴以及混合所有制经济中的剩余价值范畴是否恰当,是否具有普适性。笔者认为从《资本论》的逻辑出发,虽然范畴体系研究对象发生了变化——公有制经济组织创造的剩余价值概念所反映的社会生产关系与私有制经济中的剩余价值性质虽然不同,但是公有制经济组织也同样是商品生产者,生产的产品中耗费的劳动(必要劳动和剩余劳动)只有转化为商品价值形式,才能表现为商品价值量,才能够证明其社会有用性和社会必要量,剩余劳动生产的产品只有转化为价值形式才能实现社会价值,“一旦人们以某种方式彼此为对方劳动,他们的劳动也就取得社会的形式”[2]8。或者也可以直接说市场经济条件下剩余劳动具有社会性,利用剩余价值的概念范畴符合理论与现实逻辑。公有制经济组织尤其是国企当前选择公有资本的路径,公有资本与私有资本一样,是自行增值的价值,都要创造剩余价值,只是二者存在本质区别。公有资本剩余价值的积累关系到劳動生产率的持续提高和劳动者长远利益的最大化,只有公有资本能够承担起这样的历史责任。公有资本的生产目的不仅是价值,而且是剩余价值。没有剩余价值的不断积累是不可能的。公有资本以剩余价值的形式积累剩余劳动,推进社会生产力的发展。劳动组织生产的价值目的其实是劳动者个人实现消费目的的必要手段,公有制企业对剩余价值的追求其实是劳动者整体通过积累剩余劳动满足不断提高的人民生活需要的转换形式。公有资本归劳动者公共所有,体现劳动者整体意志,其价值增值服务于劳动者长远利益。[3]不考虑资本的从属关系,只考虑资本本身的性质,可以抽掉资本主义生产方式的特殊性,把剩余价值概念范畴运用于社会主义国家的经验分析,也能进一步将马克思的经济理论应用于社会主义市场经济现实。

马克思在《资本论》中也曾强调“一般剩余劳动,作为超过一定的需要量的劳动,必须始终存在。”[4]927,这说明马克思也强调过剩余劳动的一般性概念。社会主义市场经济条件下,依然存在着剩余劳动,是非生产部门和公共管理部门报酬的主要来源,这种剩余劳动创造的剩余产品,进行市场交换实现价值(剩余价值)是经济顺利运行、国家顺利发展的必要前提,是生产部门劳动者创造的为国家未来发展提供的剩余,是建设社会主义市场经济体系的必要条件。资本主义社会和社会主义都存在剩余价值,只是剩余价值的分配使用有本质的区别。

从宏观角度衡量整个社会的剩余价值量,必须要考虑几个特殊部门。

第一,国有企业创造的剩余是否能定性为剩余价值,答案是肯定的。由于国有企业的雇佣劳动者,以合同的形式与企业存在的被雇佣与雇佣关系,劳动者也创造剩余价值,其与资本主义国家劳动者创造剩余价值的本质区别是国有企业的资本是国有的,是劳动者的,因此创造的剩余价值会以“取之于民,用之于民”的形式回馈给劳动者,这仅仅是劳动者个人利益与整体利益、长期利益与短期利益的取舍,表现为公共积累与个人消费的冲突而已。

第二,农业产业部门创造的剩余是否应该包含在社会剩余里,答案是肯定的。我国是发展中国家,工业化初期农业在国民收入中所占比重极高,1952年农业占国民收入的57.7%,农业产值占我国工农总产值58.5%①,改革开放前及改革开放后较长一段时期,中国的社会主义建设及经济发展取得的成绩一部分归功于工农“剪刀差”政策②。没有农民的剩余劳动,农业部门提供的剩余积累,中国不可能完成“社会主义原始积累”。因此,研究中国经济增长,需要一个社会剩余价值率的范畴来计量包括农民在内的全体劳动者所做出的贡献(全部生产劳动者的劳动总量),社会剩余价值率=生产劳动部门创造的全部社会剩余/生产劳动部门劳动报酬总和之比,此处的生产劳动部门包括农业,而全部社会剩余则是国民收入(按照劳动价值论,它完全是由生产部门的劳动者创造的)与生产部门劳动报酬总和之间的差额。

第三,关于社会主义国家个体户等经济形式主体创造的剩余价值是否也包含在社会剩余价值中,答案依然肯定。社会主义制度下同资本主义类似经济个体的主要目的是提高社会生产力,属于被社会承认和需要的经济发展模式,其创造的剩余税收跟农业创造的剩余性质类似,因此,也属于社会剩余的一部分。

笔者以整个社会剩余为研究对象,利用中国1952—2017年数据进行实证估算,得出中国社会剩余价值率的长期变动趋势,从而为未来进一步分析中国的原始积累及经济发展脉络奠定基础。

二、社会剩余价值率的提出及文献综述

社会剩余价值率范畴的提出:一是弥补马克思宏观范畴意义上的剩余价值率不足及宏观层面剩余价值率的计算方法;二是沿着马克思政治经济学方法论角度对巴兰宏观层面经济剩余概念的替换;三是结合中国建国以来经济发展实际,探寻中国特色社会主义经济发展的原始积累规律及中国特色社会主义制度优势。

马克思在《资本论》里对剩余价值率的研究是从企业角度阐述“剩余价值率是劳动力受资本剥削的程度或工人受资本家剥削的程度的准确表现。”[4] 252 马克思在《资本论》(第1卷)提出的剩余价值率概念是基于微观企业角度,在《资本论》(第2卷)社会资本再生产过程的研究中,虽未被马克思明确地讨论过宏观角度的整个社会剩余价值率概念,但在著作多处都有隐含。因此,笔者认为马克思应该是已经关注并有计划从宏观角度分析核算社会剩余价值率。通过研究发现,包括马克思在内的很多学者对社会层面的剩余价值率都有所论述,马克思曾在《资本论》(第3卷)关于价值向价格转形中的前提假设条件就是社会剩余价值率相等,以”剩余价值率平均化”的假设为前提,“就像在本章(《资本论》(第3卷)第8章——引者注)的研究中所做的那样,都是以剩余价值相等、不变为前提的” [4]160。“在这一章中,我们假定,劳动剥削程度,从而剩余价值率和工作日的长度,在一个国家的社会劳动所分成的一切生产部门都一样大,一样高。” [4]159转形理论方面的很多专家也都关注过社会层面的剩余价值率概念。

现代马克思主义者也从宏观角度关注并核算社会剩余价值率,虽然没有形成系统的理论,但对马克思剩余价值理论从宏观核算的角度给予一定的贡献,日本学者泉弘志(1983,1990)[5-6]提出某一个国家的平均剩余价值率,核算了日本、美国、韩国的国民剩余价值率并分析比较了其平均剩余价值率的变化趋势及变化原因。1912年, 列宁以1908年财政部工业处完成的调查统计资料为基础,计算出在俄国工业部就业的约225.4万工人当时生产的剩余价值(同可变资本)的比率为108% [7],这一剩余价值的结果也是宏观范畴。东德学者汉斯·塔梅尔(1977)在研究德意志联邦德国剩余价值率时引述“马克思写道:剩余价值率是工人受资本家剥削程度的准确表现。”它反映了工人阶级和资产阶级对抗性的阶级关系,因而剩余价值率的计算,应通过对尽可能多的部门进行分析来完成,这些部门最好包括资本主义经济的整个生产领域。经过这样调查得出的剥削率,才最可能确切地反映这种阶级对抗。”[7]国内马克思主义者也进行了剩余价值率宏观角度的经验研究及核算,姬旭辉、邱海平(2015)测算了1995—2009年的中国经济剩余价值率,得出与本文后面测算的社会剩余价值率几乎相同的上升变化趋势[8]。

从宏观层面系统研究社会经济剩余的学者是美国著名学者保罗·巴兰,他在《增长的政治经济学》(1957)一书中最早阐释了“经济剩余”的概念[9]15③。巴兰和斯威齐(1977)认为,传统的马克思的剩余价值=利润+利息+工资,但是这种分析模式在高度发达的垄断资本主义制度下受到现实限制,因为巴兰和斯威齐认为“在一个高度发达的垄断资本主义社会,剩余采取多种形式和伪装” [10]15。笔者认为巴兰提出的经济剩余概念抛弃了马克思的剩余价值理论,另外建起以经济剩余为核心的政治经济学理论体系,虽然表面上更换了术语,也从宏观方面核算了社会经济剩余,但他们对马克思剩余价值理论尚存在一定的误解,对剩余价值计量问题也存在一定的错误观点。剩余价值的大小内核是反映资本家对工人的剥削程度,虽然剩余价值极具抽象意义,并以多种形式和伪装存在,在诠释资本主义经济发展方面大打折扣,但是剩余价值的大小体现劳资关系的强弱,经济剩余只是衡量社会财富(收入)的表现,阶级色彩大大削弱,虽然“剩余价值=利润+利息+工资”的公式,等式右边是马克思在一定假设条件下对剩余价值的抽象说明,但在实际统计中利用投入产出表数据也可以进行价格价值转化,同时也能利用这个公式测算每个行业和整个社会的经济剩余总量。巴兰用经濟剩余替代剩余价值,这里的“必要转变”指的是政治经济学分析的现实对象(具体的社会财富)而不应仅局限于抽象的价值概念范畴。但巴兰对马克思剩余价值理论和劳动价值论存在一定程度的理解偏误,价格围绕价值上下波动,抽象的价值概念在马克思《资本论》(第3卷)完成了价值向价格的转形(马克思总量公式中:总生产价格=总市场价格=总价值;总剩余价值=总利润)。因此,整个社会总剩余价值总量=总利润总量,这是抽象概念上升到现实经济社会的具体概念表现。巴兰用经济剩余替代剩余价值有重大理论贡献,但在本质上忽视了剩余价值概念抽象性及宏观层面的涵义。同时,剩余价值是一个价值范畴,经济剩余是一个财富(或者利润)范畴,剩余价值不是资本主义独有的范畴,社会主义也有剩余价值(剩余劳动是社会进步的重要物质基础,这就是剩余劳动的一般性。剩余劳动及所创造的剩余产品是一切社会主义生产方式共有的经济范畴[11]99,笔者针对社会主义制度下剩余价值的可适性,提出社会剩余价值率概念没有脱离抽象概念的内涵)。巴兰进行概念更换的另一层涵义是认为剩余价值是资本主义的特有范畴,经济剩余是各个社会发展阶段所共有的一般剩余产品。巴兰从宏观的角度研究并估算了经济剩余,但是巴兰在分析经济剩余时涉及生产、流通和交换领域,没有探究经济剩余的源泉,也未予讨论古典马克思主义扩大再生产理论以价值形态解析剩余价值的生产和吸收问题,即没有在生产领域对剩余价值展开讨论,更多关注剩余价值在国民收入分配中的运用,“剩余增长规律表现的重要作用实际就是影响着分配的国民收入份额问题。” [9]他主张用经济剩余概念替代剩余价值概念,而马克思强调生产在社会系统中起着至关重要的作用。上述阐述更能说明巴兰的经济剩余虽然取得一定贡献但不能替代马克思剩余价值概念,也不能代表基于马克思研究范式基础上的宏观剩余价值率概念。

笔者期望从马克思物质生产理论和社会主义制度背景下出发,结合发展中国家农业占比更大的实际,给出一个宏观层面的社会剩余价值率概念,其公式为:社会剩余价值率=(国民收入-生产劳动部门劳动报酬)/生产劳动部门劳动报酬。其中,国民收入是指每年一国新增价值总额,整个社会新增价值都是由生产部门创造的,生产部门的劳动者为了完成自己的再生产过程,扣除其劳动报酬总额,剩余为整个社会的剩余价值M,分子除以分母生产劳动部门的劳动报酬V,求得社会剩余价值率。公式符合马克思关于剩余价值率的定义。

马克思强调只有生产劳动才创造剩余价值。笔者利用中国现有的官方数据估算中国1952—2017年社会剩余价值率数据④。齐昊(2018)[12]也核算过1956—2014年中國剩余价值率数据,但其文章中的剩余价值率数据代表的是生产劳动部门企业单位剩余价值率,所谓生产劳动部门企业单位剩余价值率不仅没有包括农业部门,而且也没有包含其他非企业部门(如个体生产者)的剩余劳动比例,因此不适合用以讨论全社会剩余价值的变动情况。为了尽量准确地核算社会剩余价值率这一指标,笔者所用数据进行了一定的处理说明。由于中国经济发展过程中特殊的历史背景,其统计数据有阶段性特征和部分数据的缺失,为了统计数据口径的一致性及前后可比性,笔者在估算过程中施加了若干假设并有具体的说明。为了减少争论,这里也可以使用“社会剩余劳动比率”(剩余劳动时间与必要劳动时间之比),但实质内容是一样的。有鉴于此,笔者在讨论中国经济时统一使用“社会剩余价值率”的提法。

基于马克思剩余价值理论现实应用方面的参阅,剩余价值率计算方法还存在研究方法的根本分歧,分歧点主要在于剩余价值率的计算是采用价格量还是价值量。Moseley(1991)认为,《资本论》(第1卷)第2篇的标题是“货币转化为资本”,应该用经济中可以直接观测到的价格量来计算资本与剩余价值率,因为马克思的资本概念首先是用货币定义的。[13]而日本学者置盐信雄(1959)认为用可观测的价格量公式给出的“(增加值-工资)/工资”并不是马克思所定义的剩余价值率,剩余价值率计算公式应该是“剩余劳动时间/必要劳动的价格量计算的剩余价值率即时间”。只有当每一种商品的价格都与其价值保持同一固定比例时,或者在简单再生产条件下社会只存在一种消费品的情况下,用价格计算的“(增加值-工资)/工资”才可能与“剩余劳动/必要劳动”相等。[14-15]马克思主义经济学者Shaikh(1994)则主张将两种计算方法融合在一起,分别采用价格形态和价值形态来计算资本及剩余价值率,从两个角度来看待它们的变化趋势。[16]笔者认为,计算社会剩余价值率的两个体系(价值体系和价格体系)在理论上没有本质区别,陈旸(2018)在其价值转形C体系中给出严格的论证,即价值转形中转形前后社会剩余价值率相等,因此在计算剩余价值率/社会剩余价值率时,无需进行价值体系和价格体系的分别计算[17]。

三、生产部门与非生产部门的划分标准

在SNA核算体系和投入产出表数据体系下估算社会剩余价值率,需要分析并确定马克思关于生产劳动和非生产劳动概念的划分标准。因为劳动价值论基础上的剩余价值只有生产劳动创造,非生产劳动分享转移剩余价值。关于生产劳动与非生产劳动的划分标准,一直是马克思政治经济学长期讨论的热点问题之一,国外学者沃尔夫(Wolff)(1977)把交易活动、金融和保险业、房地产业(不包括建筑业)、商业服务业和政府活动认定为非生产性的部门[18]。国内学者关于生产劳动与非生产劳动二者区分的争论主要在划分标准上:主张商业和服务业是生产性的学者有于光远(1981)[19];主张只有“物质生产”才是生产性的有孙冶方(1981)[20],而骆耕漠(1990)认为“物质生产”和某些特定的服务行业属于生产性劳动,但商业、金融业和政府活动是非生产性的[21]。齐昊(2018)主要关注的是企业部门,将农业个体户、科教文卫、国家机关等排除在企业部门以外,非生产部门包括商业、金融业、房地产业,剩下部门都是生产部门[12]。

从国内外学者关于生产劳动与非生产劳动的讨论研究可以看出,争议部分无外乎是生产劳动部门的“宽”与“窄”的问题,但是区分背后的资本主义制度和社会主义的本质区别没有过多涉及,也未探讨社会主义市场经济条件下区分生产劳动与非生产劳动和社会主义的生产力生产关系、社会主要矛盾、社会主义本质等问题之间的关系及社会主义制度的深刻含义。

笔者认为不仅生产使用价值而且必须生产出商品,同时创造经济剩余的劳动,进行资本积累并能解决我国当前社会主要矛盾的劳动就是生产劳动,否则就是非生产劳动。为了更清晰地呈现1952—2017年中国生产劳动部门与非生产劳动部门的具体划分与界定,笔者采用相对“窄”的部门作为物质生产劳动部门,基本以马克思对生产劳动界定的概念,剔除商业⑤、服务、公共管理等部门,虽然存在一定异议,但是为了保证中国近70年长期数据口径基本的一致性(1978年前的国民经济核算部门的划分与1978年后以及1992年后的部门划分标准都不统一),便于较长时间社会剩余价值率的比较分析,因此笔者将所有大商业包含的部门及政府公共管理部门都排除在物质生产部门之外。

四、中国社会剩余价值率的估算

笔者主要从宏观角度探讨一种社会剩余价值率的估算方法,并讨论中国近70年的社会剩余价值率变动规律。

(一)方法数据

社会剩余价值率是社会剩余(国民收入-生产劳动部门劳动报酬)与全社会生产劳动部门劳动报酬的比值。关于国民收入和生产部门的劳动报酬数据来源⑤,1990年之前的数据来自于《中国统计年鉴》《中国劳动年鉴》《中国劳动与工资年鉴》,1952—1977年生产部门的劳动报酬数据=[各生产部门全民所有制职工的工资总额+(各生产部门职工总数-各生产部门全民所有制职工总数)×集体企业年人均工资]×0.9⑥+农业劳动报酬×0.7⑦,城市生产部门劳动报酬中扣除10%的劳动监督费用[12],农业劳动报酬总额中扣除30%的管理费用,管理者的监督等费用。

1978—1989年生产部门的劳动报酬数据=各生产部门工资总额×0.9+农业劳动报酬×0.7。1952年的统计资料只有各行业全民所有制职工的工资总额,找不到公私合营、私营和个体经济的从业人员劳动报酬数据。笔者用上述各生产部门工资总额减去各生产部门全民所有制职工的工资总额的差乘以集体所有制职工平均工资做出大概估计,该结果可能高于实际的劳动报酬数,据此计算的社会剩余价值率也可能偏高。笔者对1990—1992年数据也通过相同方法进行测算,基本与投入产出表数据结果相同。但是,1993—2017年利用相同数据进行测算的社会剩余价值率偏高,其原因是城市劳动报酬数据和农村劳动报酬数据相比于投入产出表生产部门的劳动报酬数据偏低很多,经过反复求证,与我国的用工制度存在很大关系。中國20世纪50年代后期到80年代初期,用工制度单一,职工工资核算的是在职职工(正式职工)数据,核算相对准确,但是80年代后期到90年代用工制度多样化,临时工、非在编人员、劳务派遣工等导致核算的生产部门劳动报酬的数据偏低很多。因此,1990年之后社会剩余价值率数据统一采用投入产出表数据计算的结果。

1990—2017年社会剩余价值率计算数据主要基于中国1990—2017年的投入产出表,社会剩余价值为“所有物质生产部门⑧创造的剩余价值与所有商业部门⑨报酬和生产部门劳动者监督报酬之差”。具体公式表达如下:全社会剩余价值=物质生产部门创造的全部剩余价值⑩=所有商业部门的劳动报酬-生产部门劳动监督报酬=生产税净额+营业盈余+非生产部门监督劳动报酬+非生产部门中非商业部门B11的全部劳动报酬。这表明全社会的经济剩余主要有物质生产部门新创造的剩余价值扣除商业部门产生的剩余及生产部门的监督劳动报酬之差。

(二)社会剩余价值率的中国经济70年数据估算结果及分析

本文估算的1952—2017年中国社会剩余价值率结果虽然存在数据缺失(如1978年以前的国民经济统计资料中没有找到细分行业(部门)的劳动报酬数据)

以及口径的问题,但是笔者尽力在统一口径的情况下,按照本文社会剩余价值率公式及计算方法尽可能估算了1952—2017年的社会剩余价值率,数据变动趋势如图1、图2所示B12(由于部分年份数据缺失,笔者给出数据连贯图与缺失年份断点图两个图形)。

从图1、图2中可以看出,1952—2017年,中国社会剩余价值率大致呈现三个阶段的变化态势:1952—1978年,1978—2005年,2005—2017年。第一阶段是1952—1978年,此阶段的社会剩余价值有增高趋势,1952年的社会剩余价值率为121%,到20世纪70年代末,社会剩余价值率趋于平稳上升。第二个阶段是1978—2005年,社会剩余价值率呈现N字走向,2005年社会剩余价值率平稳中趋近高点,2015年社会剩余价值率达到最高点。在此阶段,1995年、1997年和2000年的社会剩余价值率分别为173%、134%、146%,尤其是1997年和2000年社会剩余价值率相对其他年份偏低,2000—2005年社会剩余价值率处于第二个上升期。第三个阶段是2005—2017年,2005年以后剩余价值率虽然停止上升,但仍然处于高位,2015年社会剩余价值率又出现了2005年几乎同样的高点,这一阶段社会剩余价值率呈现高位徘徊态势。

五、需要进一步探讨的问题

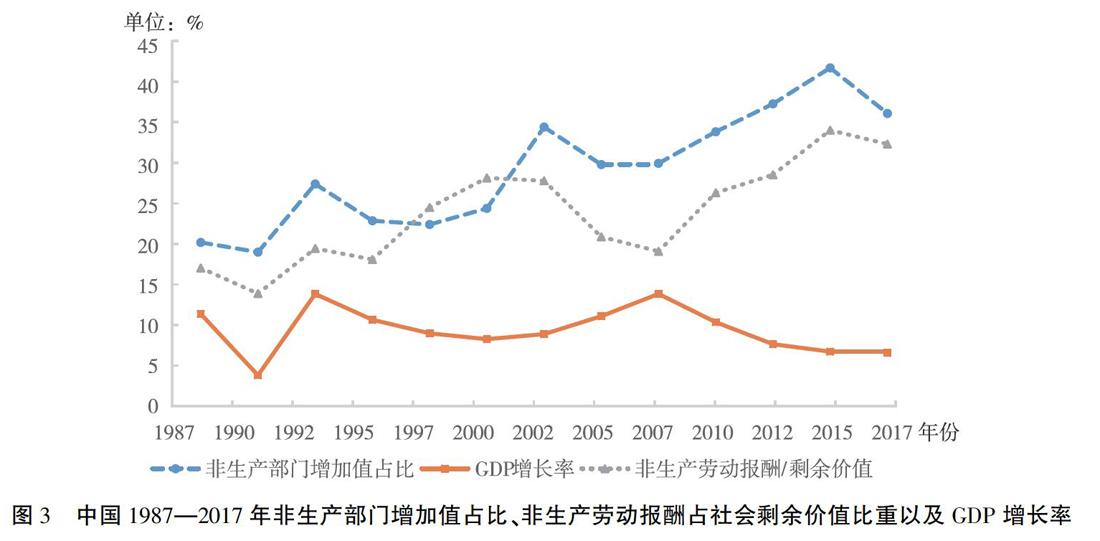

分析社会剩余价值率,对物质部门和非物质部门的划分应严格按照马克思关于生产部门与非生产部门的意义——马克思关于生产劳动基本的定义“从资本主义观点来看,只有创造剩余价值的劳动,并且不是为自己而是为生产条件所有者创造剩余价值的劳动,才是生产的”[22]144,马克思关于生产劳动与非生产劳动的观点更明确地指出“为资本生产剩余价值的劳动是资本主义生产劳动”“同收入相交换的劳动是非生产劳动”。而笔者在进行数据处理过程中,《中国统计年鉴》和《新中国六十年统计资料汇编》中关于物质部门和非物质部门的界定:物质生产部门指农、林、牧、渔、水利业 、工业、地质普查和勘探业、建筑业 、交通运输邮电通讯业商业公共饮食业物资供销和仓储业;非物质生产部门指除物质生产部门以外的其他国民经济行业[23]。此时年鉴数据的划分包含了商业部门,与传统马克思理论存在一定差异,但与国内学者于光远(1981)主张商业和服务业是生产性的观点相符。随着中国经济的快速发展,非生产部门的重要角色日益凸显,通过对中国1987—2017年投入产出表中估算的非生产部门劳动报酬占比数据和非生产部门增加值占比与中国经济增长变化趋势(见图3)来看,非生产部门明显呈现上升态势,而对经济增长某些年份出现反向关系。这说明随着中国经济的发展,非生产部门地位越发重要,譬如金融等非生产部门是经济顺利运行的必要环节,但是非生产部门吸收了大量物质生产部门创造的社会剩余,与经济增长之间的关系还需更详尽的长时间数据进行论证。笔者对社会剩余价值率概念的计算只是初步尝试,关于利润率极高的金融行业和房地产行业吸收了多少社会剩余价值量,这是未来核算社会剩余价值量需要进一步研究的方向。

注释:

①根据《中国统计年鉴1992年》数据计算得到。

②“剪刀差”是指工农业产品交换时,工业品价格高于价值,农产品价格低于价值所出现的差额。因用图表表示呈剪刀张开形态而得名。

③巴兰在其著作中将剩余价值概念换成经济剩余并进行了宏观层面的核算。

④齐昊2018年也核算过中国1956—2014年中国剩余价值率数据,但是他核算的是生产劳动部门企业单位剩余价值率,并不能代表中国全社会生产部门的社会剩余价值率。

⑤根据国家统计局《新中国六十年统计资料汇编》《中国劳劳动工资年鉴》等相关资料估算。在1992年以前的统计资料中,商业与餐饮服务业等在一个“大商业”类中无法分解,笔者只好将这个大类作为非生产劳动部门进行处理。计算结果可能低估了生产劳动部门劳动报酬,高估了社会剩余价值率。好在前后口径一致,估计结果应该可以反映社会剩余价值率变动大致趋势。1952—2017年中国生产劳动部门与非生产劳动部门具体划分与界定,如需要请与作者联系。

⑥借鉴齐昊(2018)城市生产部门管理人员监督费用占工资总额的10%。

⑦农业劳动报酬为农民人均纯收入与农业劳动者人数的乘积。农业劳动报酬总额中要扣除30%的管理费用、管理者的监督等费用。

⑧文中界定的物质生产部门按照马克思生产部门(《剩余经济史》第一卷)的划分:农林牧渔产品和服务、煤炭采选产品、石油和天然气开采产品、金属矿采选产品、非金属矿和其他矿采选产品、食品和烟草、纺织品、纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品、木材加工品和家具、造纸印刷和文教体育用品、石油、炼焦产品和核燃料加工品、化学产品、非金属矿物制品、金属冶炼和压延加工品、金属制品、通用设备、专用设备交通运输设备电气机械和器材、通信设备、计算机和其他电子设备、仪器仪表、其他制造产品废品废料、金属制品、机械和设备修理服务、电力、热力的生产和供应、燃气生产和供应、水的生产和供应、建筑部门。

⑨这里的商业部门主要包括:批发和零售、交通运输、仓储和邮政、住宿和餐饮、信息传输、软件和信息技术服务、金融、房地产、租赁和商务服务部门。但由于2012—2017年产业部门基本一致,所以划分都是按照这个标准,其1987—2002年部门划分有所区别。

⑩物质部门创造的新增价值=所有生产部门的新增价值总和—折旧—非生产部门新增价值之和。

B11非生产部门中非商业部门包括:科学研究和技术服务水利、环境和公共设施管理居民服务、修理和其他服务、卫生和社会工作、教育文化、体育和娱乐、公共管理、社会保障和社会组织。

B121953—1963年数据除了1957年数据能够核算社会剩余价值率外,其他年份相关数据缺失,也没有进行估算。

参考文献:

[1]荣兆梓,李艳芬.社会主义积累规律研究:基于中国经济增长70年[J].教学与研究,2019(9):42-57.

[2]马克思.资本论(第1卷)[M].北京:人民出版社,2004.

[3]荣兆梓.公有资本与平等劳动——中国特色社会主义政治经济学的主线[J].上海经济研究,2018(12):5-15.

[4]马克思.资本论(第3卷)[M].北京:人民出版社,2004.

[5]【日】泉弘志.从劳动价值论看日本剩余价值率的上升趋势[J].陈沙,李明东,译.国际经济评论,1991(6):14-20.

[6]【日】泉弘志.根据劳动价值计算剩余价值率并进行国际对比[J].李公绰,译.国际经济评论,1983(10):32-40.

[7]【东德】汉斯·塔梅尔.西德工人阶级和劳动人民受剥削程度的加深——从1950年到1975年剩余价值率的变化[J].杜厚文,译.国际经济评论,1979(2):7-14+70.

[8]姬旭辉,邱海平,冯志轩.非生产劳动与经济增长——基于39个国家面板数据的实证分析[J].经济学家,2016(1):22-32.

[9]保罗·巴兰.增长的政治经济学[M].蔡中兴,杨宇光,译.北京:商务印书馆,2018.

[10]保罗·巴兰,保罗·斯威齐.垄断资本[M].南开大学政治经济学系,译.北京:商务印书馆,1977.

[11]荣兆梓,华德亚.新编政治经济学(第5版)[M].合肥:安徽人民出版社,2017.

[12]齐昊.剩余价值率的变动与中国经济新常态:基于区分生产劳动与非生产劳动的方法[J].政治经济学报,2017(3):3-22.

[13]MOSELEY FRED.The Failing rate of profit in the post war united states economy [M].London:Macmillan Academic and Professional,1991:27-31.

[14]置塩信雄. 剰余価値率の測定[J].日本一橋大学経済研究所,1959(10).

[15]NOBUO OKISHIO, TAKE SHI NAKATANI.A measurement of the rate of surplus value in Japan:the 1980 case[J].Kobe University Economic Review,1985(31):1-14.

[16]SHAIKH A,TONAK E A.Measuring the wealth of nations: the political economyof national accounts[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

[17]陈旸,荣兆梓.循着马克思的路径完成马克思的工作——价值转形理论再探[J].经济研究,2018(4).

[18]WOLFF, EDWARD N.Unproductive labor and the rate of surplus value in the United States 1947—1967[J].Research political economy,1977(1):87-115.

[19]于光远.社会主义制度下的生产劳动与非生产劳动[J].中国经济问题,1981(1):1-8+17.

[20]孙冶方.关于生产劳动和非生产劳动;国民收入和国民生产总值的讨论——兼论第三次产业这个资产阶级经济学范畴以及社会经济统计学的性质问题[J].经济研究,1981(8):15-24.

[21]駱耕漠.马克思的生产劳动理论——当代两种国民经济核算体系 (MPS和SNA)和我国统计制度改革问题[M].北京:经济科学出版社.1990.

[22]馬克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第26卷)[M].北京:人民出版社,2009.

[23]国家统计局.新中国六十年统计资料汇编[M].北京:中国统计出版社,2009.

责任编辑:李金霞

Estimation of the Social Surplus-value Rate: 70 years'Data of Chinese Economic

Li Yanfen1,2, Rong Zhaozi3

(1. School of Economics, Anhui University, Anhui Hefei 230039, China;

2. School of Economics and Management, Huainan Normal University, Anhui Huainan 232038, China;

3. Institute of Economic and Social Development, Anhui University, Anhui Hefei 230039, China)

Abstract:Based on the Marxist political economics method, this paper firstly puts forward the concept of social surplus value and social surplus value rate, through the analysis of flaws of traditional Marx's theory of surplus value without macro-measures and defects of Bala's economic residual accounting, and tries to estimate the time series of the social surplus value rate of the Chinese economy during the period 1952-2015. There are three stages of changes(1952-1978, 1978-2005 and 2005-2017)in Chinas social surplus value rate since 1952-2015. In the long-term trend, especially in the early 1980s, the social surplus value rate has gradually increased, and there is a high stagnation situation.

Key words:surplus value theory; economic surplus; social surplus value rate; production sector and non-production sector; Chinese 70 years of economy