“双循环”新发展格局下企业转型发展的机理、路径与政策建议

2021-03-09刘勇李丽珍

刘勇 李丽珍

摘 要:改革开放以来,我国外向型经济的高速发展有效解决了“双缺口”问题,但内外循环之间联系的弱化乃至割裂带来了潜在、长远、滞后的影响。双循环新发展格局下企业转型发展的逻辑机理是依托于内需牵引和创新驱动,不断向微笑曲线两端延伸。转型路径可归结为“创新为本,分类转型;内需为主,精准对接;供需匹配,动态平衡;数字赋能,提质增效”。转型困境包括要素市场化配置机制不健全、市场主体缺乏活力、企业创新动力不足、企业发展“路径依赖症”、出口转内销“水土不服”等。应从企业层面提高企业家危机意识和大局观念,精心培育和呵护创新能力与创新文化,依托内需牵引全面提升竞争力;从政府层面优化职能体系,构建亲清政商关系,完善中国特色产业政策体系。

关键词:“双循环”新发展格局;企业转型发展;价值链低端锁定;分类转型;供需匹配

中图分类号:F272文献标识码:A文章编号:1007-2101(2021)01-0041-10

收稿日期:2020-10-29

基金项目:中国社会科学院京津冀协同发展智库基础研究项目“基于大数据的制造业可持续供应链创新系统构建”(2020G03);中国社会科学院创新工程项目“传统产业转型发展问题研究”(GJSCX2017-02);中国博士后科学基金面上资助项目“中国地方政府隐性债务的形成机理、风险评估与长效治理机制研究”(2020M670569);中国社会科学院登峰战略优势学科(产业经济学)项目

作者简介:刘勇(1970-),男,山西太原人,中国社会科学院研究员,博士生导师;李丽珍(1986-),女,广西百色人,中国社会科学院助理研究员,博士后,通讯作者。

一、问题的提出

当今世界正处于百年未有之大变局,我国企业发展面临新的机遇和挑战。全球金融危机以来,世界经济总体上处于长期低迷和增长乏力的状态,加之受人口老龄化加速、大规模刺激政策收紧以及地缘政治、贸易摩擦、债务风险新型冠状病毒肺炎疫情冲击等因素影响,主要经济体面临内外交困,贸易增速下滑,贸易战、科技战呈现长期化趋势,对我国企业“引进来”与“走出去”战略形成挑战。

党的十九大报告提出,“支持传统产业优化升级、加快发展现代服务业,瞄准国际标准提高水平”。2020年5月,习近平总书记敏锐洞悉国际国内新形势,提出“要把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点,加快构建完整的内需体系,逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,培育新形势下我国参与国际合作和竞争新优势”。这为进一步深化体制机制改革和推进经济转型发展指明了方向,也为企业于危机中寻新机,于变局中开新局提供了路径。2020年7月21日,习近平总书记在北京主持召开企业家座谈会时指出,“企业发展要同国家繁荣、民族兴盛、人民幸福紧密结合在一起”,要“保护和激发市场主体活力、弘扬企业家精神、集中力量办好自己的事”。截至2019年底,我国已有包含国有企业、民营企业、外资企业、港澳台资企业在内的企业主体3 858万户。企业是经济活动的载体,是社会生产力的缔造者,是满足人民美好生活需要的基本力量,是化解發展不平衡不充分问题的最重要生力军。企业转型发展的成败事关国家前途命运,事关社会主要矛盾化解,事关经济高质量发展、全球价值链攀升、就业优先性等战略目标能否实现。企业不仅要在内外交困的危局中存活下来,而且应化危为机,充分利用好超大规模内需市场优势,向研发设计端、服务端持续发力,实现全球价值链攀升,获得可持续发展能力。

当前对于双循环新发展格局的相关研究,主要是就其基本背景、理论内涵、现实逻辑、战略意义等宏观层面进行定性分析,而对于新发展格局构建在我国微观企业层面的具象化表现及影响尚少涉足。双循环新发展格局下我国企业将面临哪些新的机遇与挑战?企业如何在内忧外患中求新变革、转型自救?政府部门应做出哪些改变,为企业转型发展保驾护航?本文从历史与现实视角,辩证分析国际大循环格局下中国企业全球价值链低端锁定的历史根源与外在影响,理论阐释双循环新发展格局的形成背景和内在联系,系统研究双循环新发展格局下企业转型发展的逻辑机理、动力机制与主要路径,结合企业转型发展面临的现实困境,探讨企业转型发展的政策建议。

二、外循环的形成与中国企业全球价值链低端锁定

(一)对外开放与外循环的形成

深刻理解中国企业在全球价值链中的位置演变、形成根源及其外在影响,是探索双循环新格局下企业转型发展路径的重要依据。事实上,国际国内两个市场的循环机制始终存在,只是谁为主谁为次,二者是相互割裂还是相互促进的问题。中国企业在全球价值链中的位置,也不是一朝一夕形成的,而是顺应国内外经济形势变化和宏观经济政策长期作用的结果。

根据发展经济学“双缺口”理论,发展中国家大多存在两个制约发展的瓶颈:一是国内由于储蓄率低而存在巨大储蓄缺口,制约投资;二是对外方面由于经济发展水平低,存在外汇缺口。“双缺口”问题的解决方案是打开国内市场,大量引进外商直接投资为本国经济起飞提供必要资本和技术支持[1]。1978年,邓小平同志作为中国改革开放的总设计师,明确指出“对外开放具有重要意义,任何一个国家要发展,孤立起来,闭关自守是不可能的”[2]。1984年,对外开放上升为一项长期的基本国策,“我们现行的方针政策不会有任何变化,开放政策只会更加开放,不但本世纪如此,中国达到中等发达国家水平以后还会如此,以后更是如此”[2]。1987年,为应对国内外严峻形势,提出“两头在外、大进大出”的国际大循环战略构想①。该战略以扩大贸易规模和招商引资为重点,通过大力引进港澳台资本发展“三来一补”加工贸易,沿海地区成为承接国际产业转移的劳动密集型产业和部分资本、技术密集型产业集聚地。

1992年中国迈入全面改革开放阶段,开放区域由沿海向内陆转移,开放导向由政府政策激励导向转变为市场激励导向,开放重点由区域性开放转向侧重于产业的开放,基本形成全方位、多层次、宽领域的开放格局,大量民营企业如雨后春笋般涌现,市场活力得到极大释放。2001年中国加入WTO后,大幅削减贸易和投资壁垒,对外贸易出现了“井喷”式增长,全球资本和技术加速向中国积聚。2006年进出口贸易依存度创历史新高达到64%,东部地区依靠沿海贸易获得高速发展。2010年中国成为世界第二大经济体。2011年,中国实际利用外资创历史新高,成为全球最重要的投资目的地。2012年,中国成为世界第一大出口国和世界制造业中心。至此,国际大循环战略下的外循环格局已形成,凭借千方百计地扩大贸易规模、加速引资引技等开放战略,较好解决了储蓄与外汇缺口问题,赢得了增长奇迹,奠定了深厚的经济基础。

(二)外循环下中国企业全球价值链的低端锁定

国际大循环发展战略主导下,外向型企业过度依赖国际市场,生产以满足国外需求为主,产品质量上外销比内销更好,产品价格上外销比内销更低廉,形成国际国内两个市场“同货不同质不同价”的割裂局面,同时也在一定程度上造成两个市场、两种资源的单向循环、各自发展。从这个意义上说,两个市场、两种资源实际上是循环不顺畅、地位不平等、成本收益不对等。

内外循环之间联系的弱化乃至割裂带来了潜在、长远、滞后的影响。从宏观层面看,长期大规模贸易顺差本质上是我国内部经济失衡的体现,在积累大量外汇储备的同时,也令以美国为首的西方国家不断挑起贸易争端。从企业层面看,由于我们高度依赖国外市场,迫切地引资引技引智,外循环实质上就是以国内廉价资源对接国际市场需求,以低成本优势换取发展空间。“两头在外、大进大出”“三来一补”模式一方面使我国企业快速成长,规模快速扩张;另一方面,多以劳动密集型、加工贸易等为表现形态的外向型企业既无研发能力和核心技术,也没有掌握客户资源和营销渠道,在跨国公司主导的垂直分工体系下沦为简单的“制造车间”或“加工厂”,陷入全球价值链中的低端锁定。企业大而不强、产品质量参差不齐、创新动力不足、全要素生产率低、能源消耗大,产品研发设计与核心技术主要掌握在西方发达国家跨国公司手中。

企业全球价值链低端锁定的根源:一方面在于企业自身过度依赖国际市场,对技术溢出的吸收能力较弱。在低成本优势下,按照国外设计好的方案组织生产,再将最终产品销往国外,久而久之企业丧失了危机意识和创新动力,在“温水煮青蛙”中自废了武功。另一方面,与全球化过程中居于主导地位的全球大买家的“精心策划”紧密相关,即发达国家的“俘获效应”。全球大买家和技术主导型厂商通过阻碍发展中国家供应商和分包商功能升级,从而把发展中国家置于其技术、市场控制之下。以装备制造业为例,国际大买家依照利润最大化原则设计采购的最优产品质量要求,发展中国家厂商为达到该要求,倾向于采购进口机器设备进行生产,从而导致本土装备制造业面临市场空间障碍[3]。

三、以国内大循环为主的双循环新发展格局的形成背景和内在联系

(一)双循环新发展格局战略构想的形成背景

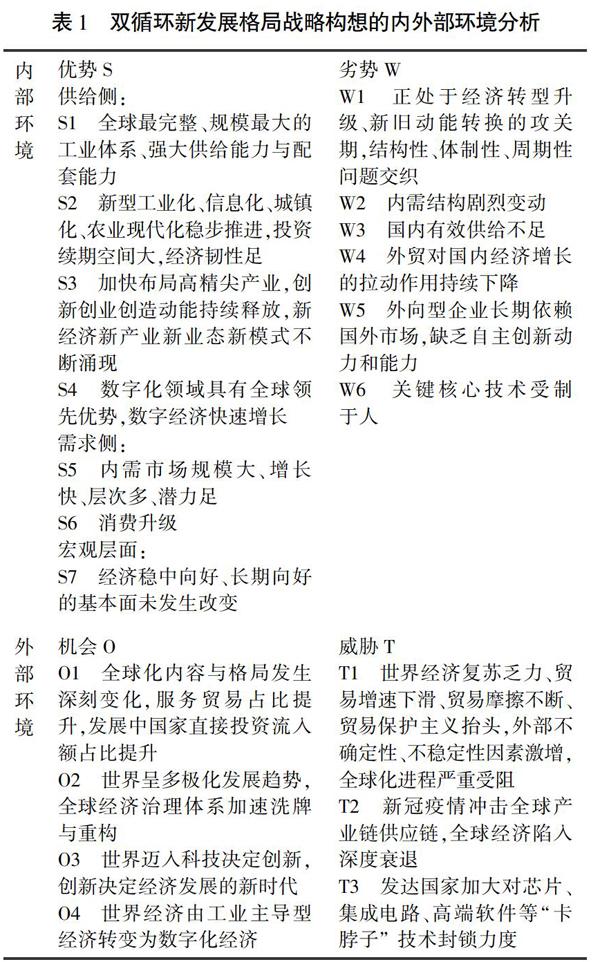

双循环新发展格局这一重大战略构想的提出,是应对世界百年未有之大变局和当前国内外经济形势变化的应然之策(见表1)。从外部环境上看,既有机遇也面临挑战,既要面对国际贸易环境发生根本性转变与新冠肺炎疫情冲击的双重影响,也迎来世界经济格局演变和全球治理模式重构的难得历史机遇。从内部环境看,国内经济处于转型升级和迈向高质量发展的关键攻坚期,增速放缓、内需结构剧变、有效供给不足、关键核心技术受制于人等问题交织,但拥有全球最完整、规模最庞大、门类最齐全的工业体系、强大的供给能力与完善的配套能力,经济韧性足,超大市场规模优势日益凸显,数字经济快速发展等也有力保障了我国经济长期向好的基本面。

(二)双循环新发展格局的内在联系

从国际大循环格局转向以内循环为主体的双循环新发展格局,反映的是经济重心的转移。经济重心“由外转内”是一个循序渐进的过程,是国际贸易格局与形式变化、新科技革命特点与趋势下的主动应对策略。英国经济学家罗伯特逊[4]曾提出“对外贸易是经济增长的动力和源泉”。但裴长洪根据2012—2013年国际货物贸易增速下滑并低于世界经济增速的现实,以及对2014年经济形势的估计,认为对外贸易的“引擎的作用正在弱化甚至消失”[5]。国际货币基金组织和世界银行在《金融与发展》上刊载的研究报告中,提出全球贸易增长速度放缓的主要原因是“中国制造商的重心已经从对外转向对内”。2011—2013年全球贸易大跌是结构性因素所致,未来国际贸易已难以重回危机前水平[6]。2014年我国首次提出供给侧结构性改革,并于2016年全面推广实施,改革重点是“三去一降一补”(即去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板),2018年取得标志性、阶段性进展。2019年中央经济工作会议将供给侧改革重点从“三去”转移到降成本、补短板、补弱项,包括进一步减税降费、民生补短板、基建补短板、产业升级补短板,畅通国民经济循环。2020年中央政治局常委会议提出要加强产业链供应链安全领域补短板。经济重心的转变和改革重点的转向,正是基于国际国内新形势变化做出的调整,是加快形成双循环新发展格局的重要体现。

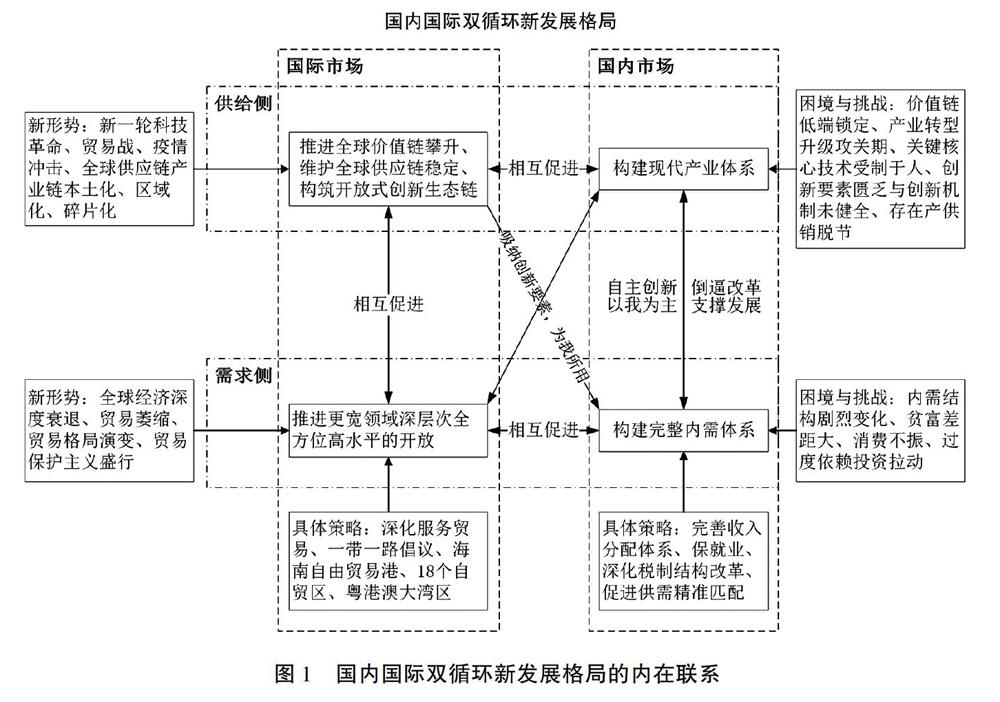

双循环新发展格局中,内循环与外循环并非泾渭分明、非此即彼的矛盾关系,而是相互融合、互为促进的关系(见图1)。国内市场与国际市场是相互渗透、融合发展的,不可能完全割裂开来;经济的内循环与外循环始终存在,只是谁为主谁为次的问题;内循环主体地位体现在经济运行和升级的主动力来自国内市场;当前强调以内循环为主,绝不等于放弃或放缓全面改革开放的步伐。根据对市场主体和客体的依赖性、可控性、权属性等维度,可简要划分内循环与外循环,进而开展对比分析与统筹谋划,但不可能也无必要割裂看待内外循环及其背后的逻辑。

以内循环为主体的双循环新发展格局,就是要构建创新引领、协同发展的现代产业体系和完整的内需体系。从供给端来看,现代产业体系的显著特征是实体经济与科技创新、现代金融、人力资源协同发展。科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高,现代金融服務实体经济的能力不断增强,人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化。以内循环为主体格局下,现代产业体系的构建要紧盯国内市场需求开展自主创新,体现“以我为主”;要深化金融领域改革,解决金融服务实体经济的难点堵点、化解“脱实向虚”的结构性失衡问题,推进科技金融、普惠金融服务实体经济发展;要在高新技术产业领域从基础技术研究到产业应用,再到资金投入等各个环节共同发力、长期发力,打赢科技战,提升科技创新对实体经济的贡献;要进一步畅通人才流动机制,发挥人力资源对实体经济的支撑作用。从需求端来看,构建完整的内需体系,发挥超大规模市场优势,对接内需市场,使生产、分配、流通、消费更多依托国内市场,以内需升级倒逼产业转型升级,形成“需求牵引供给、供给创造需求”的高水平内循环机制。关键是要疏通三大内需主体(居民、政府和企业)以及三大内需市场(私人消费品市场、生产资料市场、公共产品与服务市场)制约消费的难点和堵点。一是要对收入分配体制做出有利于消费者的调整,增加消费者收入在整个国民经济收入分配中的比重;二是要统筹规划、稳步推进就业优先战略、税制结构性改革等。

以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,就是要毫不动摇地推进更深层次、更高水平、更宽领域的开放合作新局面。从制度经济学角度而言,市场交易越充分,制度性交易成本越低,经济运行效率越高,国际国内市场是相互促进、联动发展的关系,无论侧重点如何变,改革开放这一基本国策都不会动摇。新发展格局不是闭关锁国,不是与国际市场脱钩,不是简单的“外需不足内需来补”,而是突出经济运行与产业升级的主要动力来自内循环,而内循环本质上也是开放的,是与国际循环互为促进、联动发展的。从供给侧角度,企业在应对国内需求时,可吸收外来先进技术、创新要素来推进国内产品升级、服务升级、模式升级、产业链升级;企业在应对国外需求时,可依托于完善的产业体系和强大的生产供应能力,进一步扩大对外开放,深化服务贸易开放和自贸区建设,推进互利共赢,使国外产业更依赖于我国产业链供应链以及超大规模消费市场,从而实现更高水平的对外开放和双循环新发展格局。

四、双循环发展新格局下企业转型发展的逻辑机理

(一)转型机理:突破低端锁定,向微笑曲线两端延伸

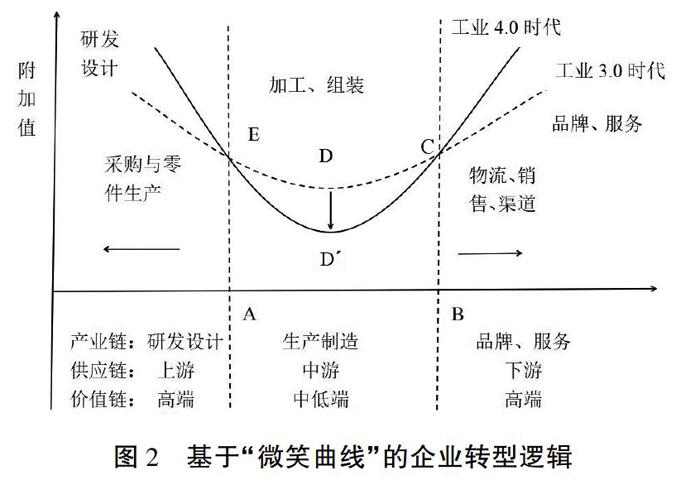

一个完整的产业链包括产品研发设计、原材料采购、零部件生产等前端环节,加工组装的中端环节,以及物流、销售、服务、品牌等后端环节,各环节所创造的产品附加值呈现微笑曲线形态(见图2)。

20世纪70年代以来,电子与信息技术的广泛应用推进世界经济迈入以生产自动化为特征的工业3.0时代。这一时期“两头在外、大进大出”模式使我国企业被牢牢锁定在价值链中低端位置(见图2中ABCDE区域),同时由于生产基本处于供不应求状态,生产制造环节重要性凸显,附加值较高,微笑曲线较为平缓。21世纪初以来,基于信息物理系统(CPS)的万物互联使世界经济迈入以智能制造为主导的工业4.0时代,生产效率进一步提升,大众化、同质化产品面临产能过剩,如何适销对路,如何以需求为导向,设计差异化、个性化产品与服务成为企业转型成败的关键。工业4.0时代相较于工业3.0时代,微笑曲线更陡峭,产业链各环节所能产生的附加值差异更为显著,研发设计、品牌塑造、个性化服务等环节所带来的附加值更高,甚至成为决定企业生死存亡的首要因素。如果企业无法向这些领域延伸,那么企业利润空间还将被进一步被挤压(见图2中ABCD′E区域)。同时,随着我国经济体量的快速扩大,国际市场也愈加难以消化、承载来自中国的巨大产能。利用好超大规模内需市场,开展以满足内需为主的新品研发设计、个性化服务和高端品牌塑造,从而逐步向微笑曲线的两端转移,不断催生新产品、新业态、新模式、新技术,提升产品与服务的全生命周期价值,才能使企业获得可持续发展的能力。双循环新发展格局下企业转型发展的一个基本逻辑就是“突破低端锁定,向微笑曲线两端延伸”。

(二)转型动力:内需牵引与创新驱动

双循环新发展格局下企业转型的直接动力是内需牵引。改革开放后随着经济40多年快速发展、互联网普及以及人们消费习惯的改变,我国内需结构已发生剧烈变化,对企业转型形成牵引带动。

消费结构升级催生新需求、新产业、新业态、新模式。根据国家统计局发布的《2018年居民收入和消费支出情况》,服务类消费占比达50%,食品支出占整体消费支出占比为28.4%,达到了较高收入国家的平均水平。内需从生存型向享受型升级,从产品消费向服务消费转移,个性化量身定制、场景化体验、精神文化消费、高端化服务等需求日益成为主流,新兴产业加快发展。

消费层次升级倒逼企业转型升级。消费升级是人们在选择消费品时优先次序上的层次升级和结构优化。根据马斯洛消费需求理论,人的需求从低至高依次为“生理需要、安全需要、爱和归属感、尊重和自我实现”五类。根据国际经验数据,当一国人均GDP达到8 000美元时,消费者开始从数量消费转向品质消费。而根据国家统计局发布的数据,按可比价格计算2019年中国人均GDP已超过1万美元。2018年3月,中国消费者行业协会发布的《品质消费与消费者认知调查报告》显示,61.5%的受访者表示更关注商品和服务的“质量”,同时超50%受访者表示会关注商品和服务的“实用性”。

双循环新发展格局下企业转型的核心动力是创新驱动。党的十九大报告明确指出,“创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑”。创新驱动始终是企业转型发展的核心动力,企业内部的管理创新、理念创新、组织创新、技术创新、工艺流程创新、服务创新等可为企业转型发展提供源源不断的内生动力。宏观层面的制度创新、金融创新、政府管理创新等为企业转型发展提供强大后盾。根据国家统计局、科学技术部和财政部联合发布的《2019年全国科技经费投入统计公报》,2019年我国研究与试验发展(R&D)经费突破2万亿元,占GDP比重为2.23%,其中从活动类型上基础研究经费增长最快,试验发展经费占比最高,从产业上高技术制造业和装备制造业经费持续增长。随着研发经费持续投入、知识产权保护制度的日趋完善以及企业、政府、高等院校、智库等各类主体的高度关注和积极参与,各行各业创新氛围日渐浓厚,可再生资源、消费电子、无人机、高铁技术等领域的研发创新能力已走在世界前列,可预见未来创新驱动企业转型发展的成效将逐渐形成。

五、双循环新发展格局下企业转型发展的主要路径

“转型”是事物的结构形态、作用机理和人的价值观念等发生根本性转变。产业升级或工业转型的实质是“工业所具有的创新性和革命性的自发彰显”,是“工业的工具效用和价值实质间内在关系的再调整”,转型升级的目标是“自觉增进社会福利”[7]。企业转型是企业为更好应对内外部环境变化,在关键技术、工艺流程、管理模式、业务结构、营销渠道等方面所采取的根本性变革,最终目的在于提质增效。双循环新發展格局下企业转型发展的路径可归结为四个方面。

(一)创新为本,分类转型

双循环新发展格局下企业转型尤其要以创新为本,根据不同企业类型,探索创新的突破口,实现分类、分步转型。依照国际国内市场主体性、企业品牌自主性、生产流通性,将我国企业划分为五类,并提出针对性、系统性的分类转型(见表2)路径:第一,对于以外贸接单为主的简单外向型生产企业,主要通过传统产品制造加工,向自主品牌、服务型制造、内外销并重、差异化竞争等转型发展;第二,对于拥有自主品牌产品出口的外向型生产企业,主要通过外贸转内销、集约式发展、创新路径优化等转型发展;第三,对于以纯进出口贸易为主的外贸流通型企业,主要通过海外市场拓展和内销网络构建以实现转型发展;第四,对于以国内市场为主的传统企业,可通过工业互联网应用、制造业与服务业深度融合、可持续供应链系统打造等推进转型发展;第五,对于以国内市场为主的高精尖企业,其转型不在于具体业务上改变,而在于企业使命、理念、战略格局上的转变,通过聚焦关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新,承担以技术创新带动国民经济整体实力提升的时代使命和担当,助力企业实现全球价值链攀升。

(二)内需为主,精准对接

内需是我国经济增长“压舱石”和“稳定器”。完整的内需体系是各类需求主体构成的全领域、多层次并随着技术、经济、社会等内外部条件、环境变化而动态调整的国内需求的总和[8]。双循环新发展格局下,内需市场所缺即为企业转型之所向,企业要紧紧围绕扩大内需战略,精准对接内需,实现按需生产,转型发展的重点领域。根据我国消费升级以及消费需求多样化、个性化特点,企业实现转型发展的方式方法是多样化的,包括但不限于:在现有业务基础上进行市场延伸、技术延伸;从单一化走向多元化;从多元化的“大而全”转向专注某一细分领域的“小而精”;从低端产品生产转向中高端产品生产;从大众化产品转向小众化产品;从批量制造转向柔性制造;从传统制造商转向解决方案提供商;从传统售后管理转向全生命周期价值管理;从“等级式”组织构架、“孤岛型”企业转向扁平化管理、平台型企业;兼并式重组、并购式重组等。

(三)供需匹配,动态平衡

经济的良性循环必然要求供给与需求之间的精准匹配和动态平衡。但当前我国还没有实现这样的循环,供给侧与需求侧都出现了问题。供给侧的主要问题是,作为制造大国(产业大国、产品大国、企业大国、出口大国)拥有很强的供给能力,但仍难以满足人民群众高品质、低价格、多样化的产品和服务需求,即有效供给不足。需求侧主要问题是,作为人口大国和世界第二大经济体,拥有超大规模市场需求,但多样化、个性化、高端化需求没有得到满足,消费者仍需在海外市场大量消费,即国内有效需求难以满足。化解供需不匹配问题,一方面企业需以满足内需作为创新产品设计、优化服务模式的基准,不断开发出应时、应景、应需的多样化、个性化产品和服务,并以此带动新消费、创造新需求;另一方面,需通过构建完整的内需体系,以需求牵引供给,倒逼企业转型发展。二者看似意思相近,实则理念差异巨大。前者是企业主动向内需市场靠拢;后者是市场倒逼企业转型。

(四)数字赋能,提质增效

面对复杂的需求,借助工业互联网、电商平台、云计算等,开展线上线下深度融合,小批量、个性化需求通过网络集聚信息,既可实现大批量、规模化生产,又能降低企业存货风险和生产的不确定性,提高资源优化配置效率。数字化不仅是实现供需动态平衡的重要撮合、反馈机制,还会对供给端的生产行为和需求端的消费行为产生颠覆性影响。当一个企业获取客户详细需求信息之后,数据就开始在企业的采购计划、经营管理、工艺设计、生产制造、质量控制、产品维护的每个环节中流动。企业生产经营的各个环节均以数据模块化方式来表达和运作,使越来越多的环节不再需要人为参与,生产变得更为自动化、智能化、精准化,促进提质增效。

六、双循环新发展格局下企业转型发展面临的现实问题与政策建议

(一)双循环新发展格局下企业转型发展面临的现实问题

1. 要素市场化配置机制不健全。国内大循环是双循环的主体,但国内部分地区市场营商环境堪忧,劳动、资本、土地、技术、数据等重要生产要素的市场化配置机制尚未健全。劳动力方面,高新技术人才不仅匮乏,而且在流动上重重受阻;资本方面,企业融资难融资贵、资金在金融体系空转的脱实向虚问题仍未得到彻底解决;土地方面,城市建设用地供不应求与土地综合利用效率不高并存、土地资源开发利用引发的生态环境问题日益严重、地方政府对土地财政依赖仍未破除、农村集体建设用地入市流转的收益分配机制待完善;技术方面,基础研究不足,基础研究与应用研究相互割裂,关键核心技术受制于人的局面未得到根本改变,科技成果转化慢、转化难、转化率不高;数据方面,存在数据获取成本高、数据质量管控不足(真实性、准确性、连续性、完整性和及时性)、数据利用效率较低、数据安全保障不足等问题。

2. 市场主体缺乏活力。企业是最重要的市场主体,企业活力事关企业生存与发展。长期以来,在人口红利、外贸进出口高速增长以及诸多政策扶持的掩护下,企业缺乏竞争意识和创新动能,缺乏应有的活力和应对风险能力。一些企业只求维持现状,不愿意涉足新领域、接纳新知识、新技术。一些企业在经济上行期往往会形成投资冲动,盲目扩张;而在下行期则会因草率投资而引发资金链绷紧、斷裂以致陷入困境。激发各类市场主体活力是政府履行资源配置职能、收入分配职能和宏观调控职能的重要目标。然而,由于政府与市场的作用边界不清晰、政府工作业绩评价的GDP导向等问题,导致政府“有形的手”往往成为市场主体活力释放的掣肘,例如市场准入机制不公平不透明、政策难兑现等。

3. 企业创新任重道远。当前我国企业创新呈现如下特征:一线城市R&D经费投入占到全国的25%;企业创新活动相对集中在高技术产业,产品创新多于工艺创新;大中型企业创新投入强度更高,技术创新占比更大;中小企业最具创新活力;“政产学研用”合作运行模式逐步推广。企业创新普遍存在的问题有:一是创新活动局限于少数企业,但多数企业创新动力不足,处于产业价值链的中低端;二是只有少数领域的新技术应用居于世界前沿,而芯片、航空发动机、高端数控机床、生物医药、智能设备核心部件等领域长期受制于人;三是科技创新资源浪费严重、创新效果不突出、创新成果转化率偏低等极大抑制创新积极性;四是高层次科研领军人才严重不足。制约我国企业创新的因素包括企业的发展战略、管理水平、企业治理结构、人才激励机制、盈利能力、研发投入能力,以及知识产权保护力度、税收优惠与财政激励力度等。

4. 企业发展“路径依赖症”。企业原有资源越多、市场渠道越稳固、品牌影响力越大、企业家越强势、理念越根深蒂固,越易形成固有的成功发展路径,而这恰恰是企业转型发展的“包袱”和“拦路虎”。在面对新市场、新需求、新形势时,受困于“路径依赖症”而难以革新。

5. 企业出口转内销“水土不服”。外贸企业出口转内销,受到市场渠道不畅、产品适用性不佳、技术标准不同、消费者偏好、消费习惯等诸多因素制约。市场渠道方面,一些以外贸接单代工生产的企业并没有构建营销网络,或者所具有的国外营销模式与国内存在显著差异,因此难以在短时间内构建适合国内的营销网络,国内消费者认可度也不可能一蹴而就。产品适用性方面,由于国外技术水平、技术标准、消费者偏好与国内市场存在诸多差异,使得在海外热销的产品在国内市场可能面临“水土不服”,企业也难以快速适应国内柔性制造要求。

(二)双循环新发展格局下企业转型发展的政策建议

1. 提高企业家危机意识、大局观和遠见卓识。企业转型发展离不开企业家的引领作用。企业家是整合资源、引领和推动变革的核心力量,是企业战略的制定者和企业管理的掌舵者。在百年未有之大变局中,技术变革在加速推进、消费者理念也日益多元化、个性化,新产业、新业态、新模式不断涌现。2012年柯达胶卷因数码相机的普及而宣告破产,2017年尼康因智能手机普及而宣告破产。我们很难想象下一个异军突起的新产业将打败或颠覆哪个传统产业,甚至难以猜测传统产业的竞争对手是谁、来自哪里,又是如何被打败的。因此,对于企业家和管理者而言,必须时刻保持危机意识和大局观,以敏锐洞察力和前瞻性,不断认知新事物、新技术、新形势、新模式,同时积极拥抱大数据、人工智能、工业互联网、电商平台等新技术、新工具,不断寻找机会变革求新、转型发展。

2. 精心培育和呵护企业创新能力与创新文化。创新是企业的生命力,是企业获得长期可持续发展能力的唯一选择,需精心培育和呵护企业创新能力与创新文化。一是精心打造企业品牌创新力。品牌创新的本质是赋予品牌要素以创造新价值,应利用好两个市场、两种资源,从组织创新、产品创新、技术创新、商业模式创新和企业文化创新的多维视角,深入推进品牌建设与创新,增强企业品牌影响力和免疫力。二是加快关键核心技术颠覆性创新与推广应用。传统企业融入高新科技和信息化技术,有可能实现“老树发新芽”。加快工业互联网、大数据、人工智能等先进技术嵌入,实现产品供应链与全球市场需求的实时匹配和无缝对接;通过技术研发补贴、共性技术共享、信息平台共建共享等企业高新技术研发应用。三是探索构建鼓励创新的容错试错机制。建立技术创新与管理创新的容错机制,营造鼓励创新、勇于创新的良好氛围,支持企业家和科研人员勇于担当,大胆探索,锐意改革;通过建立试错机制,以小规模、局部试验方式降低整体转型的风险。

3. 依托内循环牵引带动,全面提升企业竞争能力。以内循环为主体的双循环新发展格局下,企业可根据自身实际,从企业进料物流、生产、发货物流、销售、售后服务、人力资源管理、财务与计划、研究与开发、采购等波特价值链的九个环节入手,寻找可改进与完善之处,全面提升各环节价值链(见图3)。一是在研究与开发、采购与销售环节,借助电商平台用好大数据资源,精准匹配市场需求,推进产供销一体化,实现“一步领先、步步领先”。二是在生产环节,依托工业互联网平台,提高生产运营效率和快速响应市场需求、快速投产、快速供货的能力。三是在销售与售后服务环节,不仅要提供物美价廉的特价商品,更要根据消费者多样化需求提供个性化、超高价值的产品和服务以及优质消费体验,推动特价经济、新消费、新国货发展,推进线上线下、内外贸、城市与农村商品的“同质同价同货”,消除农村假货、低品质、高价格等问题,实现消费平权。四是在人力资源管理环节,围绕自身核心产业链和未来产业规划,统筹谋划人才战略,储备专业知识精、学习能力强、创新意识足、综合素质高的人才。五是在采购、供应、生产、流通、销售和服务的全流程中,打造可持续供应链系统,典型案例如海铁联运业务决策、管理、操作、现场控制的全流程网络化、信息化,极大提升企业生产管理效率;阿里巴巴数字化跨境物流为中国企业跨境贸易提供履约服务保障,极大提升企业“走出去”的风险应对能力。

4. 优化政府职能体系,构建亲清政商关系。政府与企业的职能有着本质的不同,明晰的职责划分是确保政策有效果、市场有活力的前提条件。要从政府与企业各自职能的科学归位为逻辑起点,以体制机制创新赋能企业转型。政府职能定位方面,由市场的参与者、干预者转变为市场的引导者、服务者和监督者。围绕这一职能定位,通过进一步简政放权、放管结合、健全“互联网+政务”服务体系、完善宏观调控政策体系、推动建立社会信用体系、加强监管创新等,不断优化政府职能体系。企业转型发展终归是要采用市场化手段,依靠市场自身的力量,尊重市场规律,发挥市场在资源配置中的决定性作用,政府不能越俎代庖。构建新型亲清政商关系是建立服务型政府之需,也是打造健康政治生态和良好营商环境之需。政府为企业服务就是为广大人民群众服务,就是为国民经济服务。应避免反腐倡廉和执纪问责中的矫枉过正,破除政府官员亲近企业的重重顾虑,让官员敢于走进企业,善于与企业家交朋友,了解企业所需所盼所急,积极为企业提供精准服务。

5. 完善中国特色产业政策体系。从方式上,政府应以创造良好的发展平台和环境为导向,包括:建立公共技术服务平台、公共信息服务平台,为中小企业的研发、设计、项目孵化、产品展示及商务活动提供专业化服务支撑;加大对基础科学研究、应用科学研究和专业技术创新的支持力度,尤其是对共性技术、关键性技术、前沿技术和相关配套技术研发的持续、跟踪式投入;完善环境要素价格形成机制,推进环保税征收,保护和改善生态环境;推进结构性减税,降低企业转型成本;推动能源、土地、水资源集约节约利用等。从具体措施上,坚持分类施策、以稳为主。例如对于钢铁、煤炭、水泥等产能过剩和高污染的传统产业:首先,破除地方保护主义和扭曲的政绩观,统筹规划职工安置、转岗、培训再就业措施,引导企业稳步推进去产能化,向绿色化转型升级;其次,通过环保补贴、环境税征收、可量化节能环保指标和技术性门槛设置等,强化企业节能环保领域的奖惩与监管。又如对于汽车、生物医药、机械制造等产业,设立产业转型升级专项奖补资金,用于推动技术研发与改造、智能制造、质量品牌建设、两化融合等,拓展新型替代产业和战略性新兴产业。

综上,国际大循环战略下的外循环实质上是以国内廉价资源对接国际市场需求,以低成本优势换取发展空间,在这一过程中我国企业被牢牢锁定在全球价值链低端位置。在双循环新发展格局下,企业转型发展就是要突破低端锁定,向研发设计端、服务端持续发力,不断修炼内功、精耕细作,实现价值链攀升。要充分利用好超大规模内需市场优势,将发展重心由国外转向国内;将企业创新模式由高度依赖国外技术供给的“以外为主”,转向依托国内市场需求的“以我为主”自主研发、吸纳国外创新要素“为我所用”;将传统生产管理模式转向基于数字化的产供销一体化、人机物相关联的智能化运营体系,实现提质增效与转型发展。

注释:

①该构想由时任国家计委经济研究所副研究员王建于1987年10月向中央提出,题名为“關于国际大循环经济发展战略的构想”,主要倡议是大力发展劳动密集型产品出口、通过国际市场换回外汇、为国内重工业发展提供所需的宝贵资金和技术,再用重工业发展后积累的资金支持农业发展,推动国内形成以工业和农业为主的更大范围的经济循环。详见徐奇渊:《双循环新发展格局:如何理解和构建》,载于《金融论坛》2020年第9期。

参考文献:

[1]CHENERY H B, STROUT A M. Foreign Assistance and Economic Development[J]. American Economic Review, 1968, 58(4):912-916.

[2]中共中央文献编辑委员会.邓小平文选(第三卷)[M].北京:人民出版社, 1993.

[3]巫强,刘志彪.本土装备制造业市场空间障碍分析——基于下游行业全球价值链的视角[J].中国工业经济,2012(3):43-55.

[4]ROBERTSON D H. A Survey of Modern Monetary Controversy[J]. Manchester School, 1938,9(1):1-19.

[5]裴长洪.经济新常态下中国扩大开放的绩效评价[J].经济研究,2015(4):4-20.

[6]周武英. 贸易全球化巅峰期已过去[N]. 经济参考报,2014-11-20.

[7]金碚.工业的使命和价值——中国产业转型升级的理论逻辑[J].中国工业经济,2014(9):51-64.

[8]李晓华. 构建完整内需体系 深度释放经济潜力[N]. 经济日报,2020-07-22.

责任编辑:武玲玲

The Mechanism, Path and Policy Recommendations of Enterprise Transformation andDevelopment under the "Dual Circulation" New Development Pattern

Liu Yong, Li Lizhen

(Institute of Industrial Economics, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100044, China)

Abstract:

Since the reform and opening up, the rapid development of China's export-oriented economy has effectively solved the "double gap" problem and won a growth miracle. However, the weakening and even fragmentation of the links between internal and external cycles have brought potential long-term and lagging effects. Under this "dual circulation" development pattern, the logical mechanism of enterprise transformation and development is to rely on domestic demand traction and innovation drive, and continue to extend to both sides of the smile curve. The transformation path can be summarized as “innovation-based, classified transformation; domestic demand first, precise docking, supply and demand matching, dynamic balance; digital Enabling, improving quality and efficiency". The transformation dilemma includes the unsound market-oriented allocation mechanism of factors, lack of vitality of market players, the insufficient motivation of enterprise innovation, the "path dependence" of enterprise development, and the "unacceptable" of exporting to domestic sales. From the enterprise level, entrepreneurs crisis awareness and overall concept should be improved, capabilities and culture of innovation should be carefully cultivated and cared for, and competitiveness should be promoted by domestic demand. From the government level, we should optimize the functional system, foster a new type of cordial and clean relationship between government and business, and improve the industrial policy system with Chinese characteristics.

Key words: "dual circulation" development pattern; enterprise transformation and development; low-end lock in the value chain; classification transformation; matching supply and demand