新形势下中国煤层气勘探开发前景与对策思考

2021-03-09孙钦平赵群姜馨淳穆福元康莉霞王玫珠杨青赵

孙钦平赵 群姜馨淳穆福元康莉霞王玫珠杨 青赵 洋

(中国石油勘探开发研究院,北京 100083)

煤层气开发兼具能源利用、煤矿安全、环境保护三大属性。经过十余年的商业性开发,我国煤层气产业已经初具规模。我国埋深2 000 m 以浅煤层气资源量30.05×1012m3[1],居世界第3。但与美国、澳大利亚相比,我国煤层气产业发展速度较慢,规模较小,发展总体低于预期。近年来,国家加快能源转型,要求天然气“增储上产”,煤层气是其中的重要组成部分。经过新一轮的煤炭去产能后,国家对煤炭生产的需求仍然强劲,2019年全国原煤产量38.5×108t,同比增长4%,百万吨煤炭死亡率0.083%,创历史新低,煤层气开发为煤矿安全生产提供了重要的保障。然而,我国煤层气开发总体上单井产量低,回报期长,投资风险较大;地质条件复杂,现有开发技术尚难以满足效益开发要求,整体效益较差。近年来,国际油气价格持续震荡走低,对于开发成本较高的煤层气产业发展产生冲击和影响。在此新形势背景下,分析中国煤层气勘探开发前景和对策意义重大。

1 经验与教训

1.1 国外经验与教训

国外主要有美国、加拿大和澳大利亚实现地面煤层气规模商业开发。近几年,美国和加拿大煤层气产量在达到高峰后均呈递减趋势,澳大利亚煤层气产量快速增长。美国是世界上煤层气勘探开发最早和最成功的国家。国内学者曾从理论和技术发展角度分析了美国煤层气产业发展历程[2-5]。基于此,将美国煤层气产业分为4 个阶段(图1):

(1)探索期(1975—1980年)。1976年第1 口商业性煤层气井的成功投产,向世界揭示出煤层气资源地面开发的前景。

(2)突破期(1981—1988年)。随着《能源意外获利法》等煤层气扶持政策的颁布,美国启动了全面的煤层气成藏条件探索和研究,提出煤层气“解吸—扩散—渗流”的基本理论以及相应的“排水—降压—采气”的工艺技术流程,在中阶煤的圣胡安盆地、黑勇士盆地实现规模商业开发,1988年煤层气产量超过10×108m3[2-3]。

(3)快速发展期(1989—2008年)。随着开发试验不断扩大,形成了以煤储层双孔隙导流、中阶煤生储优势与成藏优势、低渗极限与高阶煤产气缺陷、多井干扰、煤储层数值模拟等为核心的煤层气勘探开发理论体系[4]。同时,开发技术不断发展。初期阶段主要采用直井压裂钻完井技术,由于储层受到污染等因素,单井产量较低,之后裸眼洞穴完井技术在圣胡安高渗区取得巨大成功,实现了单井产量的大幅上升,促进美国煤层气产量快速增长。1994年提出“生物型或次生煤层气成藏”理论,实现了自身煤层气地质理论突破,主要采用空气钻进、裸眼洞穴等钻完井工艺,1998年在低煤阶的粉河盆地成功地实现了煤层气商业性开发。2000年以来,在阿巴拉契亚地区低渗透煤层利用定向羽状水平井技术成功实现了商业性开发。2005年《能源政策法案》发布,增加了非常规油气补贴力度,促进了煤层气产业持续发展。正是由于理论和技术不断进步以及政策的扶持,助推美国煤层气产业快速发展[5-8],2008年煤层气产量达到峰值557×108m3。

图1 美国煤层气产业发展历程(据文献[5]修改)Fig.1 Development history of coalbed methane(CBM)industry in the United States(modified from References[5])

(4)萎缩期(2009年至今)。2008年以后,随着全球金融危机、油气价格下跌以及页岩油气开发大突破,煤层气产业投资和工作量锐减,加之煤层气老井多处于递减阶段,产量快速下降,预计2018年递减至260×108m3左右。

加拿大煤层气勘探始于20世纪70年代末期,但商业性生产起步较晚,主要在阿尔伯塔盆地开展煤层气开发。由于北美大陆地质背景类似,借鉴美国经验,并根据本国以低变质煤为主的特点,形成了多煤层薄煤层连续油管氮气泡沫压裂、多分支水平井等技术,实现了煤层气产业快速发展[2]。2009年煤层气产量达到峰值95×108m3,之后逐年递减,2018年递减至51×108m3左右。

澳大利亚煤层气勘探同样始于20世纪70年代后期。早期主要借鉴美国经验,造成诸多挫折[9]。21世纪以来,苏拉特盆地煤层气开发规模快速发展,主要采用直井多层洞穴钻完井工艺[10]。鲍恩盆地主要采用中等半径水平井、极短半径水平井工艺技术[8]。2013年后煤层气井快速增加,产量快速上升,2018年产量393×108m3,已取代美国成为全球煤层气最大生产国。

可以看出,政策扶持、理论与技术进步、持续稳定投入以及打造自我造血功能,是煤层气产业持续发展的重要保障。

1.2 国内经验与教训

结合前人认识[2],我国地面井煤层气勘探开发分为3 个阶段:

(1)前期研发阶段(1981—1995年)。自20世纪80年代初开始,国内开展了煤层气资源和基本地质条件研究,逐步在30 多个煤层气目标区开展了前期研究和评价,通过引进吸收国外理论和技术,于20世纪90年代初启动煤层气勘探,并在中煤阶的柳林、大城地区取得煤层气试采突破。

(2)试验开发阶段(1996—2003年)。1996年中联煤层气有限责任公司成立,标志着我国煤层气产业逐步走向专业化道路。这一阶段全面启动了煤层气富集高渗规律、地质控制因素和勘探方向系统研究,开采技术与生产试验也取得重大进展,多个地区实现单井产气突破[2],沁水盆地无烟煤储层工业性气流突破了国际传统认识。同时,煤层气勘探试验逐渐聚焦沁水盆地南部、鄂尔多斯盆地东缘,多个小井组试验获得成功,发现了大型煤层气田。

(3)商业开发阶段(2004年至今)。在国家各项优惠政策促进下,煤层气工程投入快速增加,产业发展进入规模开发阶段。2012年以前快速发展,钻井工作量、煤层气探明储量、产量均快速增加(图2),2012年后由于经济增速放缓、国际油价走低及开发效果未达预期等因素影响,煤层气产量增长速度放缓,目前正处于关键的调整期。

经过20 余年勘探开发实践,我国已基本形成以直井/丛式井压裂和水平井适度压裂为主的勘探开发技术系列,建成沁水、鄂尔多斯盆地东缘两大产业基地,蜀南、辽宁阜新等外围地区实现小规模开发。近几年,新区、新领域勘探成果显著,新疆、内蒙古、河北、黑龙江、贵州等地区在低阶、深层、煤系天然气勘探方面均取得产气突破[11-16],有望实现规模开发,是我国煤层气开发接替领域。

截至2019年底,我国累计探明煤层气地质储量6 586×108m3,主要分布于沁水盆地南部、鄂尔多斯盆地东缘。截至2019年底,全国累计钻煤层气井约20 000 口,产气井超过13 000 口。据国家能源局数据,2019年我国地面煤层气年产量59×108m3,从当前形势看,“十三五”规划2020年煤层气地面产量100×108m3的目标将难以实现。

图2 2003—2019年中国煤层气钻井工作量、探明储量、产量分布Fig.2 Distribution of CBM wells,reserves and production in 2003—2019 in China

2 现存若干问题

造成我国煤层气产业发展缓慢的原因是多方面的,包括地质、技术、管理、政策等因素[17-20],但最根源的问题是单井产量低导致的开发效益不理想。本次从影响我国煤层气产量增长方面探讨当前产业存在的若干问题。

2.1 煤层气勘探开发活动不均衡,后备区准备不足

目前,煤层气储量和产量主要分布在沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘,2 者探明储量6 321×108m3,占全国煤层气探明储量的96%;沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘2019年产量56.8×108m3,占全国产量的96.3%。近几年受低油价等外部大环境、煤层气开发效果低于预期等因素影响,煤层气勘探投入不足[20],储量增长缓慢,造成开发后备区准备不足。

2.2 单井产量低,整体处于低效开发

我国地质条件和含煤盆地的构造活动复杂,含煤地层沉积后经历多期次构造运动,煤储层渗透率较低(表1),高阶煤储层渗透率一般低于1×10-15m2,中低阶煤储层渗透率低于5×10-15m2,低于国外1~2 个数量级[21-28],且非均质性强。受资源禀赋、开发技术水平等因素影响,我国煤层气单井产量偏低。据统计,我国煤层气生产井平均单井日产气1 000 m3左右,约35%投产井日产气低于500 m3,产能到位率约45%。

表1 国内外重点盆地或地区煤层气地质条件对比(数据据文献[21-28]整理)Table 1 Comparison of CBM geological conditions of important basins or regions at home and abroad(data modified from References[21-28])

2.3 煤层气勘探开发技术难以复制

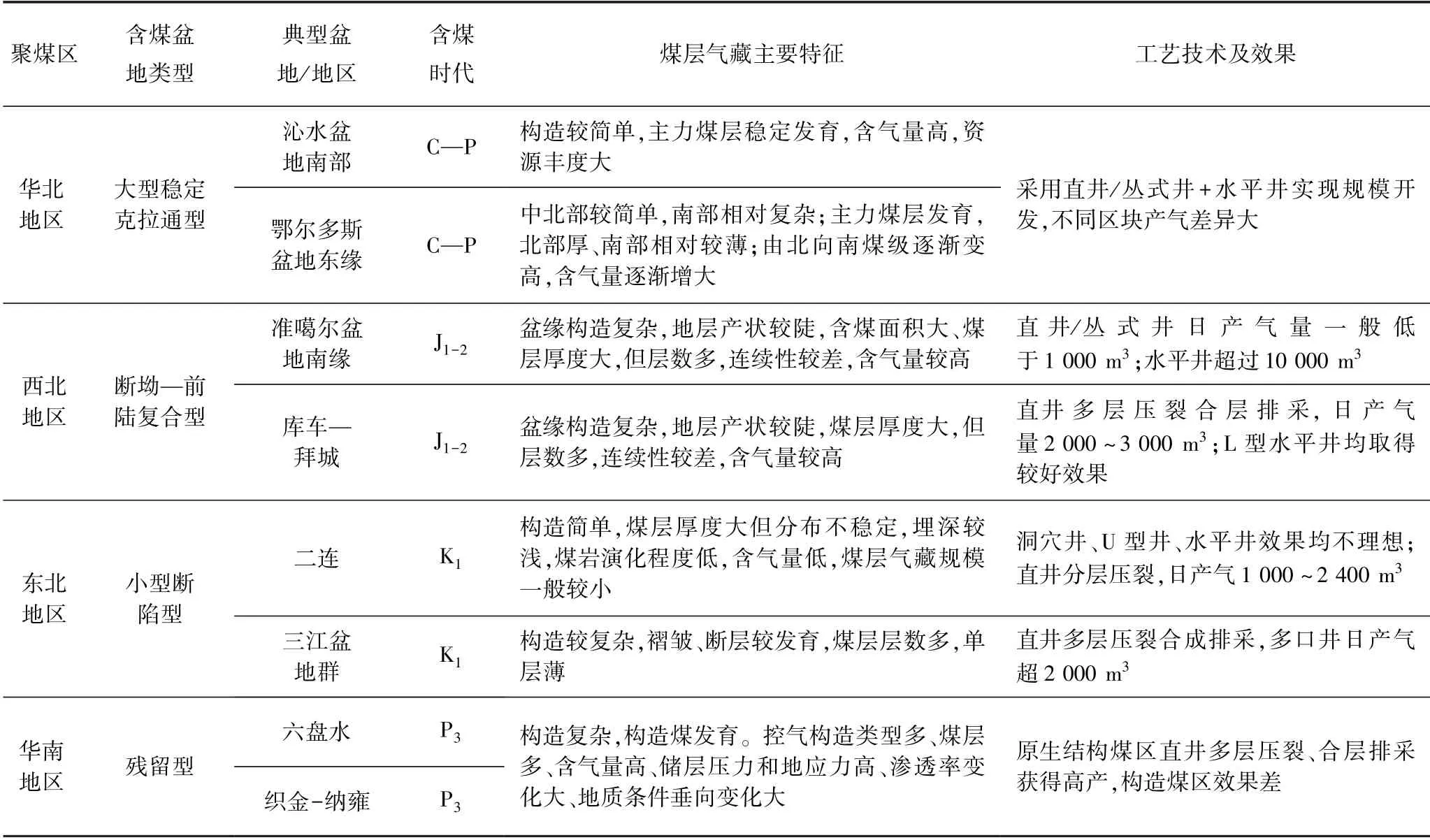

我国含煤盆地类型多样,成煤时代多,煤层气藏复杂多样(表2),不同地区煤层气勘探开发技术难以复制,制约了煤层气的快速发展。目前煤层气主要在华北地区沁水盆地南部、鄂尔多斯盆地东缘实现规模开发,已形成的成熟技术难以推广。而即使是华北地区已开发的不同煤层气区块或同一区块不同埋深区域,煤层气开发技术也不能完全适应。

表2 我国不同地区煤层气地质特征及勘探开发技术适应性对比(据文献[11-16,25-35]整理)Table 2 Comparison of CBM geological characteristics and adaptability of exploration and development technology in different regions in China(data modified from References[11-16,25-35])

例如,沁水盆地南部樊庄区块自2006年开始实施煤层气产能建设,采用直井/丛式井为主、水平井为辅的开发方式,井距采用300 m×300 m,投产后实现规模效益开发。借鉴樊庄经验,邻近的郑庄区块采用相同的井型和井网井距,自2012年开始2 a 内完成近10×108m3规模的产能建设,批量投产快速开发,由于埋深较大渗透率降低,造成多井低产,产能到位率仅20%,远未达到方案预期。近几年,郑庄区块通过实施井网加密、水平井与直井耦合降压等改造措施,以及以单支水平井开发方式为主的调整项目,创新形成以疏导为核心的排采管控技术,区块逐步得到盘活[25-26]。

又如,鄂尔多斯盆地东缘保德区块在北部杨家湾井组取得井组试采突破后,相继实施了以350 m×350 m 井距为主的丛式井开发方式的勘探开发一体化试采先导试验和保德北部5×108m3产能建设工程[27],建成我国规模最大的中低煤阶煤层气田。但在向保德区块南部滚动开发过程中,由于受煤层变薄、埋深增大、水动力条件变化等因素影响,煤层气井产气效果变差,最终未能完成方案设计的全部产能建设工程,要实现保德区块南部的效益开发需要继续研究和试验出适应地质条件的工艺技术。

近10 a 来,国内多个外围地区或区块根据具体开发地质条件,探索发展了适应性勘探开发技术,在单井、井组规模上实现了产气量的显著提高或突破。在低阶煤层气开发方面,国外实现规模商业开发的粉河和苏拉特盆地主要采用裸眼洞穴完井技术,而我国二连盆地霍林河、吉尔嘎朗图凹陷试验洞穴井试验均未取得理想效果,采用直井厚煤层压裂工艺取得产气突破[24,28]。在华南构造复杂区,六盘水、织金—纳雍地区针对煤层层数多、厚度薄等特点采用直井多层压裂、合层排采,多口单井、井组获得高产[15,29,33]。

2.4 对外合作项目进展缓慢,推动难度较大

对外合作项目进展缓慢是我国煤层气产量增长缓慢的重要原因之一,影响了我国煤层气产业发展。我国煤层气对外合作区块约占煤层气矿权区面积的37%,2019年合作区煤层气产量约8×108m3,仅占全国产量的13%。在现今低油价的形势下,外方对煤层气项目效益期望过高,投资积极性不高,对外合作区勘探开发投入远低于邻近自营区块。

由于历史原因,正在执行的对外合作项目合同限制条款较宽松[36-37],中方不能主导项目进程,且目前大部分合同期限尚有10 余年,煤层气对外合作领域存在的问题仍将长期存在。

3 产业发展潜力

3.1 我国煤层气开发潜力

从资源、技术以及经验积累看,煤层气仍是当前较现实的非常规天然气资源,应加大推进力度。高产老区稳产上产、低产低效老区改造、低阶及构造复杂区效益开发、深部及煤系天然气综合开发是未来中国煤层气持续发展的重要领域和方向。

3.1.1 主力产气老区具备稳产上产潜力

沁水、鄂东等主力产气老区煤层气井产能到位率仅40%,具备进一步上产潜力。

埋深800 m 以浅开发技术较成熟,是当前开发的主要领域。开发效果好的主力产气区渗透率较高,由于高产、生产时间长等原因,部分老井逐渐进入递减。但早期采用井距较大、或单煤层开发,煤层气产量仍有调整上升空间。“十三五”期间煤层气生产企业通过实施加密调整、完善井网、补层开发等措施,高产老区产量稳中有升。如樊庄区块(含成庄、郑村)2019年产量突破7×108m3,较2018年提高13%;潘庄区块(含潘河)2019年产量较2018年提高约50%。

低效区增产改造效果明显。郑庄、韩城、柿庄南等低效区早期开发井井距300~450 m,由于渗透率降低,解吸半径小,难以形成面积降压,是煤层气井低产低效的重要原因之一。近几年,郑庄低效区通过制定针对性增产技术对策,包括老井解堵、井网井型优化、水平井与低效直井耦合降压等,低效老井单井日增气300~600 m3。新实施的直井平均日产气超过1 400 m3,为老井的3~4 倍;水平井平均单井日产气超过4 300 m3。郑庄区块2019年产量较2018年提高15%,随着调整井不断投入生产,预计该区产量将快速提升[25]。柿庄南区块分析低产原因[38-39],采取二次压裂等相关调整措施[40-41],平均单井产量显著提高,2019年产量较2018年增加47%。

近几年开发水平不断提高,樊庄、郑庄等老区新钻井达产率均超过90%,老区产能到位率有望提高至50%~60%,将增加产量10~20 亿m3。

3.1.2 深部煤层气开发技术正在突破,有望实现效益开发

我国埋深1 000~2 000 m 煤层气资源量18.9×1012m3,占全国煤层气资源量的63%,其中埋深1 000~1 500 m 煤层气资源量占30%,1 500~2 000 m 煤层气资源量占33%[42]。深部煤层气越来越受到关注,国内学者对深部煤层气分布特征、储层与含气性特征、成藏效应、可采性等开展了深入研究[43-48]。同时,煤层气生产企业对深部煤层气勘探开发也进行了积极探索,取得了重要的进展。

例如,延川南区块煤层埋深800~1 500 m,煤层气实现规模开发[49],2019年产气3.6×108m3,平均单井日产气1 300 m3左右。马必东区块开展深层高效建产技术优选及试验,投产较早的18 口产气井主力煤层埋深1 000~1 300 m,平均日产气1 754 m3,产能到位率超过80%[25]。大城区块探索埋深1 950~2 045 m 水平井分段压裂体积改造,单井日产气超10 000 m3[25],突破了煤层气勘探开发2 000 m 的深度界限。随着深部煤层气开发技术逐步成熟,预计“十四五”期间沁水、鄂东地区埋深1 000~1 500 m 煤层气有望进一步实现效益开发的规模。

3.1.3 低阶煤层气勘探开发取得突破

低阶煤层气是我国煤层气开发的重要后备领域,目前国内学者在低阶煤层气气源、储层特征、富集成藏主控因素等开展了深入研究,建立了气源补给匹配良好保存条件的成藏富集机制[4,24,31,50]。

二连盆地吉尔嘎朗图凹陷采用厚褐煤层分段压裂技术,2 口井日产气超2 000 m3[11,14],先后10 口井日产气超1 000 m3。二连、海拉尔盆地众多含煤凹陷与吉尔嘎朗图具备类似的煤层气地质特征,具有较好的勘探潜力。新疆准噶尔盆地南缘多口井获得高产,阜康—大黄山取得小规模商业性开发,多口直井日产气超3 000 m3,水平井日产气超10 000 m3[32,34]。此外,东北地区阜新、铁法、依兰、珲春等地区均已实现小规模商业性开发[51-52],昭示了我国低阶煤层气规模性效益开发的前景。

3.1.4 多薄煤层、煤系气综合开发见到成效

我国南方、东北等地区发育多层、薄层煤层,开发单一煤层实现效益开发难度较大。如滇黔川地区主要发育二叠系煤层,一般5~30 层,单层厚度一般1~3 m[33,53];东北三江盆地群主要发育白垩系煤层,含煤20~70 层,单层厚度一般小于2 m[12,30]。

近年来国内学者对于煤层气、致密砂岩气、页岩气综合勘探(“三气” 共采)开展了大量理论研究[29,45,54-60]。结果表明,煤系砂岩、泥页岩、薄煤与砂泥岩互层段气测异常普遍,在一定厚度范围内压力条件类似,具备煤系气综合勘探开发的条件。将煤系的薄煤层与砂岩、泥页岩互层段等作为统一勘探评价目标,在垂向上能拓展勘探空间,增加了资源丰度,同时储层改造也较单一煤层更容易。

澳大利亚苏拉特盆地多薄煤层与砂泥岩频繁互层,通过煤系气综合开发,产量快速提升[10],2018年该盆地煤层气产量占澳大利亚煤层气总产量的77%。我国也开展了煤系气综合勘探开发试验,取得了较好的产气效果。临兴区块作为我国煤系气合采示范区之一,探索“排气降压”诱控接续合排工艺,初步实现了煤系多气经济高效合采和规模开发[58-59]。贵州六盘水地区采用煤层、泥岩多层压裂合层排采,多口井获得日产气1 000~5 000 m3[16,61]。黑龙江鸡西盆地煤层单采、煤与炭质泥(页)岩压裂合层排采均获得2 000 m3以上日产气[12,62]。由此可见,煤系天然气综合勘探是当前煤层气产量突破的有效途径之一。

3.2 我国煤层气前景展望

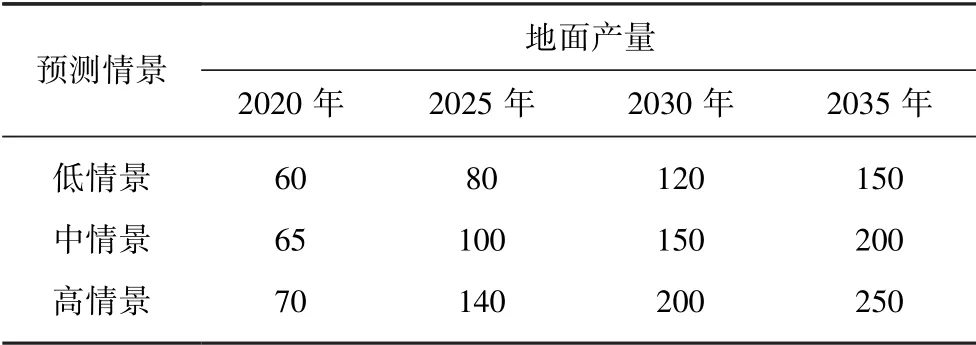

目前天然气产量预测方法主要包括类比法、生命模型法、灰色预测法、组合模型法、储采比控制法、产量构成法等[63-64]。笔者基于我国煤层气开发的特点和水平,结合煤层气储量和资源潜力,近期煤层气资源动用以沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘开发老区、低煤阶为主,中长期动用深部(埋深>1 500 m)、多层叠置及构造复杂区等资源。采用综合预测法,即2025年前采用产量构成法并根据地质条件、技术现状、市场、政策等因素进行约束,中长期采用生命模型法并结合储产比控制法预测。

2012年后煤层气产业发展放缓,储量增长缓慢,2012—2019年煤层气储量年均增长率为2.6%。随着经济形势逐渐好转、油气价格增长,预计2020—2035年煤层气储量按3%~5%年增长率持续增长,2035年煤层气累计探明储量将达10 000×108~14 000×108m3,年均增长200×108~450×108m3。参照已开发区煤层气开发指标,采气速度取值3%,2020—2035年新增煤层气储量可保障100×108~220×108m3的建产能力。

要实现煤层气产量的上述持续增长目标,需开展相关技术攻关:①低阶煤层气高效开发技术;②多层叠置及构造复杂区煤层气有效开发技术;③深部煤层气及煤系天然气综合开发技术;④已开发区增产和提高采收率技术。综合我国煤层气资源潜力、勘探开发形势及技术发展,分3 种情景预测我国煤层气发展前景:①低情景,勘探开发技术无重大进展,老区保持稳产,合作区、新区、新领域进展较慢;②中情景,勘探开发技术取得重大进展,低产低效老区盘活,合作区快速推进,低煤阶、深层、构造复杂区实现效益开发;③高情景,在中情景基础上出现颠覆性技术,单井产量及采收率大幅提高。

预测2035年我国煤层气地面产量可达150×108~250×108m3(表3)。未来中国天然气将继续保持增长,预计2035年我国天然气产量为3 000×108m3左右[65-66]。其中,煤层气占5%~8.3%,仍将是我国天然气生产的重要补充。

表3 我国煤层气地面产量规模预测Table 3 Prediction of CBM production in China 108 m3

4 中国煤层气发展对策

针对当前新形势下煤层气产业存在的若干问题,就保障煤层气产量保持持续增长,从增加探明储量、加强探明储量动用、确保新区效益开发、加快合作区开发和政策扶持等方面提出如下建议:

(1)加大勘探评价工作量,落实更多优质储量,夯实建产基础。2020年初山西省出台了《山西省煤层气勘查开采管理办法》,对煤层气探矿权的延续及最低工作量进行了规定。在此契机下,油气生产企业势必将加强山西省内已开发区勘探评价,落实更多优质储量,保障矿权延续的同时落实更多建产区。但在当前低油价背景下,企业加大勘探投资的难度较大,建议国家和地方研究制定对企业加强煤层气勘探的政策扶持和财政扶持办法,管理与扶持双管齐下,切实推进煤层气勘探评价,夯实建产基础。

(2)加强优质储量动用,持续开展低产低效井改造试验,助力老区稳产上产。开展储量精细评价,落实剩余可动用储量及甜点区分布,明确老区可建产潜力,通过实施加密调整、完善井网、耦合降压等措施,重点推动潘庄、樊庄、保德等高产区块的稳产上产。同时,持续开展低产低效区盘活改造、调整试验,探索适宜的增产改造措施,实现提产、提效。建议相关管理部门将高产老区稳产和低产低效区改造作为重点项目进行管理和年度考核,切实推进老区稳产上产。

(3)持续开展科技攻关和煤层气开发示范试验,实现新建产区效益开发。国家科技重大专项《大型油气田及煤层气开发》已在3 个“五年计划”期间连续实施,科技成果促进了煤层气产业由小变大,煤矿瓦斯安全状况显著改善。尽管存在科技成果转化不足等问题,但我国煤层气地质条件复杂的事实客观存在,随着开发规模逐渐扩大,新的地质、工程问题不断涌现,制约了煤层气产业的规模式效益发展。建议持续实施煤层气领域国家科技重大专项,加大低煤阶、多薄煤层、深层和构造复杂区科技攻关力度。同时,加强煤层气新技术开发示范试验,固化具有针对性的有效开发适用技术,确保新建产能到位率大幅上升,实现降本增效。

(4)加强对外合作区项目监管,推动合作区快速建产。建议从国家层面完善煤层气对外合作政策法规,切实推动合作区块建产投入。一方面,进一步核减对外合作项目开发方案审批所需的核准附件,简化程序;另一方面,对合同不完善的合作区块推动企业进行合同修改,对不作为的合作区块研究收回自营的支持政策。

(5)加大财政补贴及税收优惠扶持力度。在我国煤层气产业发展初期,国内相继出台多项法律法规文件,促进了产业的快速发展[67-68]。“十三五”期间,煤层气国家财政补贴从 0.2 元/m3上涨到0.3 元/m3。2020年国家修订了补贴政策,对致密气、页岩气、煤层气进行补贴,煤层气获得补贴和奖励的程度最高(产量折算权重1.2)。但受地质条件、技术水平、发展规模、市场等因素影响,煤层气开发总体效益不理想,即使在0.3 元/m3补贴水平上仍处于边际效益[20],随着煤层气开发逐渐进入1 000 m 以深和构造复杂区,企业开发成本进一步增加。建议:充分考虑煤层气开发对于煤矿生产安全和环境保护效应,继续研究加大煤层气财政补贴,并给予埋深超过1 000 m、构造煤等地质条件复杂区块更高的补贴标准;适时完善煤层气相关财税优惠政策,如调整增值税变“先征后退”政策为“即征即退”、对煤层气生产效果较差的区块延续煤层气暂不征收或减征资源税等。

5 结 论

(1)我国煤层气产业存在诸多制约因素,主要包括:后备领域准备不足;单井产量低,整体处于低效开发;地质条件复杂,煤层气勘探开发技术难以复制;对外合作项目进展缓慢,推动难度较大。

(2)从资源、技术以及积累的经验看,煤层气仍是我国现实的非常规天然气资源,高产老区稳产上产、低产低效老区改造、低煤阶、构造复杂区效益开发、深部及煤系气综合开发是中国煤层气持续发展的基础,预计2035年我国煤层气地面产量可达到150×108~250×108m3。

(3)建议国家采取5 项煤层气产业发展对策:①加大勘探评价工作量,落实更多优质储量,夯实建产基础;②加强优质储量动用,持续开展低产低效改造试验,助力老区稳产上产;③加强煤层气开发示范试验,确保新建产区效益开发;④加强对外合作区项目监管,推动合作区块速建产;⑤加大财政补贴及税收优惠扶持力度。