围岩松动圈理论计算方法的评述与展望

2021-03-09刚肖勇卓朱俊福靖洪文

刘 刚肖勇卓朱俊福靖洪文

(1.中国矿业大学 力学与土木工程学院,江苏 徐州 221116;2.中国矿业大学 深部岩土力学与地下工程国家重点实验室,江苏 徐州 221008)

经过多年的理论发展和工程实践,围岩松动圈巷道支护理论在煤矿巷道设计与施工中起到了巨大的指导作用。以围岩松动圈为指导,地下工程稳定性控制为目的的研究也越来越多,凸显了准确计算松动圈厚度的重要性。围岩松动圈是地下空间开挖后,次生应力使得围岩发生变形和破坏,并在周边一定深度区域内形成的破裂带[1],其力学特性表现为内应力降低,物理特性表现为声波速度降低。在20世纪50年代,拉巴斯提出松动裂隙学说并给出相应的计算公式,80年代池田和彦利用声波法测试得出松动区计算方法,90年代E.L SHEMYAKIN 给出了松动圈与埋探、跨度、原岩应力、岩石强度等经验公式[2]。对于松动圈的现场实测,宋宏伟利用地质雷达对松动圈进行测定[3],靖洪文等利用钻孔摄像探测孔内裂隙发展给出判定松动圈厚度方法[4]。在数值计算方面,笔者采用ANSYS 模拟得出矩形煤巷围岩松动圈的形成和发展机理[5],肖明等建立地下硐室开挖爆破三维弹塑性损伤有限元计算模型并根据围岩损伤阈值系数分布确定松动圈范围[6]。

由于小松动圈的形成需要3~7 d,大松动圈则需要几个月甚至更长时间[1,7],因此松动圈的现场实测往往滞后于工程设计,而数值模拟的地质建模过程较为复杂,相对而言理论计算更为方便快捷,为工程设计和施工提供指导。笔者对基于岩石强度准则和数学模型计算松动圈厚度的相关研究进行论述,并对2种方法计算过程的关键问题进行分析,指出2 种方法的工程应用条件和未来研究的展望。

1 岩石强度准则法

岩石强度准则计算松动圈厚度的基础是静水应力作用下轴对称圆形巷道模型的弹塑性应力状态分析[8](图1)。后续学者结合Mohr-Coulomb 准则(简称M-C 准则)、Hoek-Brown 准则(简称H-B 准则)和Druker-Prager 准则(简称D-P 准则)等准则与静力平衡方程等条件逐步推导出轴对称圆巷的塑性区及松动圈半径公式。

图1 轴对称圆形巷道模型Fig.1 Model of axisymmetric circular roadway

1.1 基础准则推导

1.1.1 Mohr-Coulomb 准则

在M-C 准则基础上最先推导出轴对称圆巷的塑性区半径Rp,即卡斯特纳(H.KASTNER,1951)方程,或称修正芬纳(FENNER)方程[8],即

其中,R0为巷道半径;p0,p1分别为原岩应力和支护反力;c为黏聚力;φ为内摩擦角。塑性区半径的推导为松动圈厚度的推导奠定了基础,后续研究需要根据边界条件来区分松动区与塑性区。

文献[9]根据应力平衡方程、M-C 准则和内边界处径向应力等于支护反力得出破裂区(即松动区)应力,结合前人推导的塑性区应力方程,通过建立符合M-C 准则的塑性势函数,利用非关联流动准则得出了破裂区和塑性区的应变分布,然后根据破裂区与塑性区的环向应力连续条件与径向应变连续条件对上述应力应变方程求解得出松动圈厚度。因此,计算松动圈厚度首先需要推导松动区和塑性区的应力分布,而是否建立应变分布方程在于松动圈边界条件的设定。一般情况下,实验室获得的岩石力学参数与实际岩石工作状态时有较大出入,需要引入其他理论对相关参数进行修正。

损伤理论引入岩石力学后为松动圈的研究提供一个新的思路。文献[10]引入双直线损伤模型,即将岩石全应力应变曲线简化为双直线型,损伤演化方程为

式中,D1为损伤变量;εc,ε分别为岩石全应力应变曲线峰值点的应变、软化阶段任意点的应变;λ为峰值后线性软化阶段的降模量,λ=ηE(1-β2);η为岩石破坏前积累的形变能与损伤破坏后所释放的能量比;β为残余应力与峰值应力的比值;E为弹性模量。

文献[10]在损伤区对黏聚力进行折减,设定松动区与塑性区边界上切向应力σθ等于原岩应力p0,初步计算出损伤区半径。通过令损伤区内切向应力等于岩石的残余强度σu或降低损伤变量D1获得完全损伤区半径,完全损伤区内岩石失去承载能力,认定其半径实际为松动圈厚度。相比于岩石强度未弱化情况,利用损伤理论软化岩石所得到的松动圈厚度更接近实测值。但根据岩石的全应力应变曲线和围岩四分区(即破碎区、塑性软化区、塑性硬化区和弹性区)研究[11-12],破碎区和塑性软化区共同组成破裂区(即松动圈区域),故计算所得的松动圈厚度值小于实测值,其计算结果目前只能作为定性参考。

1.1.2 Hoek-Brown 准则

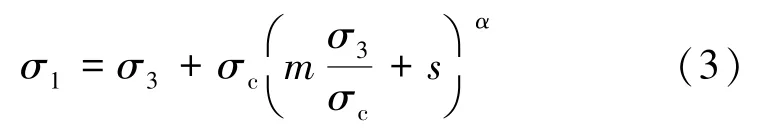

1980年提出的H-B 准则得到了岩石力学界与工程研究者的广泛认同。H-B 准则自提出后得到了多次修正,以2002年HOEK 和BROWN 修正后的准则(即广义H-B 准则)应用最为广泛[13],修正后的准则为

式中,σc为完整岩石试件的单轴抗压强度;m,s和α均为H-B常数,m=mie(GSI-100)/(28-14D),s=e(GSI-100)/(9-3D),;mi为完整岩石的H-B 常数,由岩石种类决定;D为扰动系数;GSI为岩体的地质强度指标。

后续学者将该准则引入围岩松动圈的研究中。文献[14]利用应力连续条件以及弹塑性区交界面处的弹塑性区内径向应力与切向应力之和等于2 倍的原岩应力,初步计算得到松动区半径公式;文献[15]在利用广义H-B 准则研究松动圈时分别给出了经验法、实验法和野外确定H-B 常数m和s的方法,并给出根据修正GSI 法评估两个常数的的方法;文献[16]则考虑中间主应力σ2的影响引入洛德参数(其中σ1,σ3为岩体破坏时的第1、第3 主应力)来研究塑性区问题,设定松动区与塑性区边界条件与文献[10]相同。

文献[17]指定松动区内广义H-B 常数α为0.5,为了进一步软化岩石强度以准确计算松动圈厚度,作者基于可拓学理论利用熵权法建立了考虑爆破损伤情况、卸荷情况、岩体完整性指标、围岩级别4 因素的物元模型,从而准确计算影响H-B 常数m和s的扰动因素D的数值。文献[17]给出了影响岩石强度次要因素的计算方法,但计算过程中的4 因素数值均需要结合经验人为给定,这样会使计算过程更为复杂化,结果也容易产生较大偏差。由于文献[14,16-17]均设定相同的弹塑性边界条件,故推导的松动圈半径实际上仍为塑性区半径。

1.1.3 Drucker-Prager 准则

D-P 准则于1952年提出,广泛用于岩土力学与工程的数值计算方面。该准则考虑了中间主应力σ2对岩石整体受力的影响,其式为

式中,I为第一应力不变量;J2为第二应力偏量;k,α′为D-P 准则系数,其值分别为

文献[18]将基础的圆巷模型简化为平面应变厚壁圆筒问题,在该准则基础上初步计算得到塑性区半径及塑性区内应力。文献[19]推导过程借鉴了文献[9]的思路,引入了塑性区扩容系数即塑性区最小塑性主应变增量与最大塑性主应变增量之比分析各区的应变和位移,得出了在一定范围内提高中间主应力系数m′(m′=(σ2-σ3)/(σ1-σ3))可有效控制围岩变形及塑性区的扩展。不过文献[19]后续利用控制变量法逐一分析该准则与M-C 准则、统一强度准则和双剪强度准则中不同参数对围岩应力、变形及塑性区、破裂区范围的影响,未能与实测松动圈值进行验证。同时文献[19]未能对岩石强度进行软化,使得上述分析存疑。

文献[20]采用文献[10]类似方法引入损伤力学一维线性演化方程实现对岩石强度的软化,与文献[10]不同的是峰值后损伤方程中的损伤变量D1=,其中降模量λ=E(2.5σc-0.15-1)-1,并在损伤区内对I和J2进行修正,实现对岩石的软化,使计算结果更接近实测值。文献[20]认为由于未考虑外界条件等因素对岩石软化的影响和理想的弹塑性条件限制下,损伤区的值相对实测值偏小。而文献[20]未采用文献[10]的方法研究完全损伤区,但完全损伤区的研究对松动圈意义重大,适当修正文献[10]中的残余应力或损伤变量可以使得完全损伤区包含塑性软化区,从而弥补因未考虑爆破等因素造成的影响。

1.2 边界条件与岩石软化

基于上述3 种强度准则准确计算松动圈厚度必须经历3 个步骤:①求取该强度准则情况下塑性区的半径;②区分塑性区与松动区;③对原有岩石强度准则进行修正,软化岩石强度参数。3 个步骤并不一定区分先后顺序。由此衍生出2 个主要难点:①塑性区与松动区交界处的边界条件;②软化岩石强度的方法。

1.2.1 边界条件

破裂区与塑性区在交界面边界条件需设置两个才能对方程进行求解,一个是应力连续边界条件,而另一个条件是区分塑性区和破裂区关键。该条件主要采用2 种方法:一是参考文献[21]研究认为松动区内切向应力小于或等于原岩应力(边界处取等号求解);另一种是根据塑性区与破裂区交界处径向应变相等原则求解。相对于第1 种方法,第2 种方法是在岩石的全应力应变曲线分析的基础上建立的塑性应变求解法,更具有说服力。除了上述2 种方法,文献[22]通过岩石全应力应变曲线研究中提出松动圈内部破坏呈现出梯度特征,初步建立了巷道围岩应力梯度破坏理论模型,为区分塑性区与破裂区提供新的思路。

1.2.2 岩石软化

岩石从围岩体取出并运至实验室测试力学参数过程中已被扰动,其强度已不再是其工作状态下的强度,需要对其力学参数进行修正。由于可以利用数学模型评估各影响因素对原岩强度的影响,H-B 准则相对其他准则具有自身优势。M-C 准则和D-P 准则常采用损伤理论对准则中的参数进行修正实现岩石强度软化,除了上述采用的损伤软化方法,研究者采用轴向应变描述岩石微元强度,并利用岩石微元强度服从Weibull 分布的特点,建立了基于M-C 准则[23]、H-B 准则[24]等统计损伤理论。

因扰动因素的影响,工作状态下岩体力学参数的准确测定相较于松动圈测定更困难,而围岩位移是岩石在工作状态下强度对抗围压的结果,后续研究者提出了根据位移量和松动圈实测值反演获取工作状态下围岩的部分力学参数。文献[25]将围岩位移量分为未开掘前的弹性变形UE、爆破瞬间产生的弹性变形Ue和开掘后的塑性位移UP,并设定岩石服从M-C准则,根据实测爆破松动圈范围建立数值模型,利用UE反演计算出原岩的弹性模量和泊松比以及侧应力系数,在此基础上利用UP和Ue分别反演得到松动圈范围内围岩的变形模量和泊松比、黏聚力和内摩擦角。后续研究中,有学者采用信息传递平台的主从式并行PSO 算法耦合有限元弹塑性模型加快反演计算速度[26]或利用破坏扩展卡尔曼滤波器同离散元耦合建立反映岩土体动态随机过程的反分析方法[27]。由于该方法反演的围岩参数有一定波动,并与实测值有出入,可作为松动圈厚度计算的验证。

1.3 其他准则

除了上述3 种常用准则推导松动圈厚度,研究人员也尝试从多角度和多准则方面进行推导。文献[28]虽基于M-C 准则,但求解时利用动静力学方法,并认为松动区是由巷道围岩的瞬时卸压造成弹性波对围岩的动力作用形成的破碎区和原岩应力作用下围岩形成的塑性软化区组成。从动力学角度分析弹性波作用下巷道围岩的应力应变场,并设定拉应变达到极限拉应变作为岩石破坏条件,即破裂区与塑性软化区的边界条件从而求得破裂区半径。但该文仍是基于塑性区公式Rp=R0×求得松动圈厚度;文献[29]采用改进的双剪统一强度准则[30],设定破裂区与塑性区边界黏聚力等于残余黏聚力以及位移与应力连续条件获得松动圈厚度公式;文献[31]结合MC,D-P、统一强度和Mogi-Coulomb 等4 个准则构建统一准则,以中间主应力系数取值选取准则,并根据大量试验与实践建立了黏聚力和内摩擦角的软化模型,借鉴文献[11]的推导过程得到松动圈半径。由于各个准则自身应用范围并不广泛,且部分准则的优点并不突出,故在松动圈计算中较少应用。

2 数学模型法

理论计算围岩松动圈的方法除了采用岩石强度准则推导外,基于已知的松动圈影响因素,利用数学模型计算各因素对松动圈的影响程度求取松动圈厚度的方法也较为常用。

2.1 常用数学模型

普遍认同的松动圈影响因素中,围岩强度和地应力是松动圈的主要影响因素[32-33]。数学模型中围岩强度常采用岩石单轴抗压强度σc,地应力常采用原岩垂直应力σv,但原岩垂直应力的测量较难。已有研究表明,原岩垂直应力的大小与埋深H呈现一定的关系[34-35],同时研究表明松动圈与埋深一定程度上相关[36],故在不少数学模型研究中均采用埋深代替原岩垂直应力。松动圈次要影响因素包括了巷道跨度B、节理裂隙发育程度F、爆破损伤以及跨高比ζ等因素,这类因素对松动圈的影响较小,一定程度上影响松动圈的计算精度,但实践证明对工程设计和施工并无决定性影响[1]。基于上述因素分析,研究者利用数学模型计算松动圈厚度主要采用了神经网络模型和支持向量机模型。

2.1.1 神经网络模型

神经网络模型自20世纪40年代提出,后续不断引入新的函数模型进行改进,其应用于松动圈预测较早。网络结构普遍采用BP 神经模型,训练样本集{(xi,yi),i=1,2,…,k},其中xi∈Rn(i≤k)为多个松动圈影响参数数据,yi为每组松动圈影响参数对应的松动圈厚度值。利用大量的影响因素参数数据与松动圈实测值对数学模型进行训练,获取松动圈与影响参数之间的关系。模型的影响因素基本选择了H,σc,F和B等4 项因素,样本数据大多数来源于文献[37]提供的平顶山矿区的16 个样本模型。

后续研究者关注如何快速拟合逼近实测值,文献[38-39]均利用了遗传算法优化寻找BP 三层前馈神经网络的权值和阈值的过程,两者区别在于遗传算法中适应值函数的构建,而文献[38]采用改进后的遗传算法在样本数据较多及影响因素较多时更能快速逼近。文献[40]采用基于变步长的最小二乘的方向传播算法的自适应神经模糊推理模型拟合逼近实测值,同时也承认样本数据存在一定“噪声”,辅以核对数据库修正后才进行数据训练。文献[41]则采用了以径向基(高斯)函数K(xi,xj)=exp(- ω‖(xi -xj‖2)(ω为核函数的参数宽度)作为激励函数的RBF 前馈神经网络,相对于BP 模型能够更快的局部拟合逼近松动圈实测值。

2.1.2 支持向量机模型

支持向量机模型于1995年提出,其回归分析模型被应用于松动圈厚度的预测[42]。通过将训练样本数据归一化后,以径向基(高斯)核函数转化至高维特征空间使数据线性可分,根据一定的算法寻找适应的惩罚参数δ和核函数参数ω后再进行训练和回归预测。该模型回归预测松动圈的重点在于支持向量机模型的δ和ω寻优。

文献[43]采用最小二乘线性系统作为损失函数代替支持向量机所采用的二次规划方法提高模型的训练速度,并利用基础粒子群算法寻优,文献[44-45]则分别采用了引入压缩因子修正的粒子群算法和分层人工鱼群算法进行寻优。文献[46]则是在Libsvm 软件的基础上结合Python 调用Gnuplot 程序对δ和ω两参数自动寻优,提高了模型运行速度和预测精度。支持向量机模型中采用的影响因素除了与神经网络模型相同的4 项外,同时引入了巷道面积S[43,46]、直接顶与煤层厚度比ξ[43]等。上述文献经对比后认为支持向量机模型的松动圈拟合结果的误差小于神经网络模型。已有的研究表明,支持向量机做非线性回归时能避免神经网络训练结果不稳定的缺陷,同时能得出唯一的回归解析式,而非神经网络模型的黑箱函数。

2.1.3 其他模型

应用于松动圈计算的数学模型最早采用的是灰色预测模型,文献[47]在内插法处理松动圈数据基础上采用非等距时空的GM(1,1)模型预测,文献[48]在此基础上通过删去最早的松动圈数据,使序列等维,更加反应系统的发展趋势,提高长距离的预测精度。采用该模型预测松动圈时仅需要4 个及以上的松动圈数据,利用巷道掘进工作面附近松动圈变动规律预测前方松动圈,不需要检测各项影响因素,若松动圈变动规律并不明显,其预测长距离时的松动圈与实测值的误差较大。故利用灰色预测模型预测松动圈的研究渐少,但其他领域对灰色预测模型的改进仍在继续,在松动圈预测领域仍具有继续开发的潜力,如何提高其长距离预测时的精度成为主要问题。

除了上述较早应用松动圈预测的数学模型,后续新引入了未确知聚类法[49]和量纲分析[50]等方法。文献[49]将松动圈厚度分为大、中、小3 类,由此将样本H,σc,F,S(巷道断面面积)和B的数据范围分类,建立起预测各因素的单因素未确知测度函数,并根据信息熵理论计算出各因素与松动圈之间的权值和多因素综合未确知测度,以未确知测度距离预测对象松动圈所属的分类等级,以样本松动圈厚度的均值计算松动圈厚度的预测值。该方法在分析各因素与松动圈关系的同时,对单因素进行分类分析,但在样本较少的情况下,部分接近分类边界的因素值容易出现误判,而该文也提到存在部分样本预测值与实测值误差较大的情况。

文献[50]在系统分析松动圈影响因素的基础上,新引入了上覆岩石容重γ和最大水平应力σHmax,借助量纲分析推导出松动圈厚度与6 个影响因素的初步关系式,对比4 种多元回归拟合函数结果,得到对样本数据拟合效果最好的多元幂函数公式。该方法采用理论推导与数学模型相结合,相对于普通的多元回归函数拟合而言,能够更快更高效的寻找到拟合效果最佳的函数关系式,但量纲分析过程影响因素的选择限制其误差精度的提高。

2.2 因素选择与建模选型

综合上述文献,除灰色预测模型外,松动圈预测模型关键在于因素选择和建模选型。因素选择的重点集中在次要因素,而建模选型在于引入其他模型对原有模型的核心元素进行寻优。

笔者认为松动圈影响因素可概括为围岩强度和围压。围岩强度以次要因素中的节理裂隙发育程度、地下水、岩层厚度、温度及爆破损伤等影响岩石单轴抗压强度的取值;围压以地应力、侧应力系数、巷道形状、跨高比、跨度等影响其取值。次要因素的选择是提高松动圈预测精度的关键,但在不同的地质情况下形成的岩石受不同因素影响且影响程度也各不相同,解决该问题的关键在于模型库,而现有的模型库涉及的影响因素较少,数据取值也有异议。建议各矿区、各煤矿分别建立围岩参数和实测松动圈的数据库进行数据共享;另一种解决办法是采用灰色预测模型,但该方法波动性太大,准确度具有概率性。

当前用于预测的基础数学模型已定型并在此基础上不断发展出优化模型。松动圈预测优化模型主要集中在提高拟合速度和精度,以遗传算法和粒子群算法为主。遗传算法拟合时比较均匀地向最优区域移动,同时能预估收敛速度;粒子群算法拟合是跟随当前最优解进行搜索,拟合速度快但存在陷入局部最优等问题,但优化模型的改进也在不断进行,如文献[44]的改进模型可避开局部最优的缺点。模型选型主要是弥补数据库数据不足以及样本数据存在噪声等问题。采用何种预测模型不再是重点,改进预测模型以适应数据库才是松动圈预测的关键。预测模型的改进不局限于松动圈预测,如文献[51]将支持向量机模型核函数改换为Morlet 小波K(xi,xj)=,并利用粒子群算法改进从而提高岩土参数反演精度。因此后续研究应关注数学模型在各行业的应用,从而将改进的数学模型服务于松动圈预测。

3 工程应用与展望

上述研究的松动圈计算方法各有优缺点,若要应用到实际工程中,则需要分析工程实际情况,对比各类方法的优缺点,选择合适的计算模型。

3.1 工程应用

3.1.1 强度准则法

由于强度准则法推导松动圈的基础是轴对称圆巷,受其假设条件的限制必定与实测值存在出入。目前,理论解析方法仅能解一般的圆形巷道[8],而煤矿巷道多为梯形、矩形或直墙拱形等折线形断面,巷道当量半径R0的取值将对计算结果产生较大影响。对于马蹄形断面巷道当量半径可采用R0=[(B/2)2+ h2]/(2h)(h为巷道实际高度)计算[52],但矩形巷道当量半径难以计算。另外,假设条件中水平应力σh等于垂直应力σv,实际工程中存在这一情况,即侧应力系数为1.0。而水平应力大于垂直应力的现象较为普遍,侧应力系数的选取也将增大计算结果与实测值的差值,适当地实测σh和σv,有利于计算模型的正确选择。假设条件中围岩为均质岩石,一般情况下开挖影响范围内会有多种岩层,不同岩性的岩石在相同应力下发生的状态变化会造成应力分布不均,这一影响因素造成的误差无法避免。除以上3因素外,文献[17]建立数学模型定量评估了次要因素对岩石的弱化程度,其余文献的理论公式中却少见,在松动圈理论计算主体已确定的情况下,提高松动圈预测模型精度的关键在于次要因素。上述缺陷决定了强度准则法在非圆巷、水平应力与垂直应力相差大、次要因素影响较大等情况下计算所得松动圈与实测值相差较大,而围岩岩性则决定了几种强度准则法的适用性。

3.1.2 数学模型法

数学模型法的适用范围很广,其预测精度受制于影响因素的选择和现有数据库的大小。影响因素中的部分因素可以通过初步评估进行弱化或近似处理,如将岩石试件用矿井水软化再测试其力学参数后可不考虑地下水影响,马蹄形巷道采用当量半径代替跨度可不考虑跨高比的影响等。在上述模型中均采用了埋深代替地应力,但已有数据表明,不同区域的地应力与埋深之间关系并不相同,部分区域甚至相差很大[34-35]。因素的选择需要因地制宜,在综合评估因素影响后再进行近似或消去部分次要因素。

虽然通过异地数据库对本地松动圈计算时可以通过优化或改变数学模型提高拟合精度,但未经过大量的本地数据检验使其真实精度存疑,同时各个数学模型本身存在一定缺陷,若出现局部寻优拟合效果最佳,就更易造成模型出错。因此建立本地松动圈及影响因素的数据库越显重要,而在本地数据库缺少和因素影响程度不确定时不建议采用数学模型法。

通过以上分析发现,2 种研究方法对非规则形状松动圈的研究较少。根据文献[53-56]的研究,非圆形等不规则形状松动圈的产生主要由于以下3 个因素:①巷道断面形状,矩形巷道松动圈明显区别于圆形及近似圆形巷道;②侧应力系数,文献[55-56]对侧应力影响围岩应力分布的研究表明了松动圈的非规则形态受侧应力系数影响显著;③非均质岩层,特别是层状岩层。而文献[5]采用数值模拟的研究表明,中小松动圈受巷道断面形状影响,而大松动圈最值,但变动幅度不宜过大,否则应在模型中引入该未终趋于圆形。

文献[53]采用保角变换和复变函数弹性理论得到矩形巷道围岩应力及位移的弹性解析解,基于MC准则设定安全系数θ=作为岩石破裂条件,得到侧应力系数为0.3 时的裂隙区分布,但实质上并不是松动圈分布。文献[54]采用隧洞围岩应力复变函数分析法中的解析函数通式和单位圆外域-洞室外域共形映射函数计算方法对矩形巷道孔边应力计算,并认为侧应力系数和跨高比对巷道孔边应力影响显著。文献[55]采用文献[53]方法,其保角变换的公式不同,得到另一围岩应力解析解,同时对不同侧应力系数和跨高比情况下的边界应力进行分析,认为其呈现蝶形分布,符合松动圈实测和数值模拟结果[5]。矩形巷道中跨高比与侧应力系数对矩形巷道松动圈的影响较大,然而在相关的数学模型中鲜有文献引入上述2 个指标。文献[56]采用多项式拟合回归得到了矩形巷道松动圈厚度与多因素(包含跨高比)的关系式,但该关系式的相关性系数较小,相应的预测精度将会偏低。故现有的矩形巷道松动圈理论计算公式仍难以运用到工程中。

3.2 展 望

松动圈理论计算的目的是指导地下工程的设计与施工。作者在全国多个矿区采用超声波测试仪、RAMAC 探地雷达、钻孔摄像方法以及多点位移计方法等对松动圈进行现场实测中发现,受众多因素影响,巷道同一横断面、同一巷道相邻地段的松动圈均在一定范围内波动,波动范围小至几厘米,大至50 cm 左右。在地层条件变化剧烈区域,松动圈波动范围更大。图2为某矿采用地质雷达测试的围岩松动圈图,其雷达图像及测试数据往往不是理想的状态,对雷达图像及测试数据的处理,往往需要结合测试和分析者的经验,因此具有一定范围的主观可变性。

因此,受地质条件和实测地质参数的不确定性影响,必须承认任何松动圈理论计算方法均并不能准确预测松动圈的大小。而随着巷道掘进距离的增加,松动圈的波动范围将会增大,先前准确计算的松动圈值与某段巷道实际松动圈均值的误差也将增大。同时在单个松动圈计算模型不能全面考虑所有影响因素的情况下,未知因素必然影响已知因素,从而根据经验判断未知因素对哪些已知因素进行了正或负影响以及影响程度的大小,建议可一定范围变动已知因素知因素,从而获取某段巷道松动圈变动范围,以提高设计与施工的安全性。

图2 某煤矿围岩松动圈雷达探测Fig.2 Radar chart of broken rock zone of a mine

由于对破裂区岩石破坏后的性质认识还不允分,现有计算理论的一些基本假设与实际围岩的状态有较大差距,准确计算松动圈厚度极为困难。对工程应用而言,强度准则法和数学模型法需要在多种地质状况下保证一定精度。对于强度准则法,随着煤矿逐渐向深部发展,由地应力引起的岩石蠕变加剧,已有的准则并不能很好地适应这种情况,需结合全应力应变曲线对松动圈进行计算,如文献[57]提出的盐岩蠕变模型、文献[58]建立的基于三轴极限峰值偏应力的岩石非线性破坏强度准则。因此基于新的强度准则计算松动圈厚度将是松动圈理论研究的重点。对于数学模型法,因数据存在噪声和模型本身存在的缺陷,单个模型预测结果稳定性不足,结合多种数学模型进行组合预测,提高模型在多种情况下的综合精度和广泛使用度,另一方面则是数据的等维信息,结合现场实测数据对数据库进行更新。

除此之外,非规则形状松动圈的相关研究相对匮乏,其支护问题更显复杂,基于矩形巷道围岩应力分析推导各准则情况下的矩形及非规则形状巷道的松动圈更应成为松动圈研究的重点。

在产生了明显松动圈的地下工程中,弹塑性力学等处理小变形问题的连续介质力学的分析方法,不能用于岩石强度峰值后区的破裂岩体,否则计算结果将产生较大误差。目前进行这方面的研究主要采用数值模拟方法,或者实验力学方法,而且仍在不断发展。因此,在目前的工程应用中,如果难以符合强度准则法的假设条件及未知的次要因素影响程度较大的情况下,不建议采用计算的方法确定围岩松动圈的值。

4 结 论

(1)基于岩石强度准则计算松动圈厚度,经历了塑性区和松动区半径公式推导、区分塑性区与松动区以及对岩石强度参数修正,总结了2 种区分塑性区与松动区的方法和对岩石软化的方法,对应力梯度模型区分松动区与塑性区以及参数反演法修正岩石强度进行展望。

(2)基于影响因素分析计算松动圈的数学模型法,以因素选择和建模选型为重点,总结了当前常采用的影响因素类型和多种数学模型的关键参数的寻优算法,指出预测模型精度提高的关键在于次要因素的选择和建立本地围岩参数与松动圈数据库。

(3)分析2 种松动圈理论计算方法的适用条件,指出强度准则法受限于均质岩体中静水应力作用下轴对称圆形巷道模型,而数学模型法受制于影响因素考虑不足与数据库噪声等条件。在工程应用中,不主张在难以符合强度准则法的假设和未知的次要因素影响较大的条件下用计算的方法确定松动圈厚度,应强调松动圈现场测试的必要性。

(4)未来的研究应重视岩石软化方法,关注深部岩体、非均质各向异性岩体等多种地质条件下松动圈的理论计算,以及矩形及非规则形状巷道松动圈的理论计算,并提高预测精度。