新能源汽车充电用户行为大数据分析及应用

2021-03-04孟祥怡梁士福张天强姜瑞李威王伯军王金明

孟祥怡 梁士福 张天强 姜瑞 李威 王伯军 王金明

(1. 中国第一汽车股份有限公司 新能源开发院,长春 130013;2. 汽车振动噪声与安全控制综合技术国家重点实验室,长春 130013)

主题词:新能源汽车 大数据分析 充电系统

1 前言

随着新能源汽车及互联网行业的快速发展,汽车企业正逐步从传统制造业向智能化服务业转型。在大数据、人工智能等新一代信息技术的引领下,新能源汽车的研究与发展依托于车辆数据、用户数据的整合、分析及利用[1]。了解新能源汽车行业的运行状态、用户使用规律成为提升汽车企业竞争力的重要途经。本文通过中国一汽新能源汽车充电大数据可视化分析系统中纯电动乘用车的多项数据,对充电行为规律和用户使用习惯、充电故障统计方面进行了全面系统的分析与梳理。通过量化数据发现,不同用户类型充电行为偏好差异较大,在设计充电系统前应根据产品目标用户的实际使用习惯进行产品功能及性能的开发设计。从用户角度出发,思考特定场景功能优化设计,提高充电安全性能,为新能源行业制定产品结构及充电功能开发起到支撑及借鉴作用。

2 新能源汽车充电大数据可视化分析系统

大数据技术与新能源汽车结合的前提是建立大数据平台,以高效收集海量数据资源。为解决我国新能源汽车安全问题,完善新能源汽车行业监管,促进新能源汽车产业发展,工业和信息化部于2016年在北京建立了新能源汽车国家监测与管理平台[2]。

本文基于中国一汽新能源汽车充电大数据可视化分析系统,对 2017年 1月至 2019年 11月期间的14.48 万量纯电动车乘用车样本进行数据采集,包含161款车型、4 367 万次充电次数。为得到更有效的数据分析系统,本文在选取车辆样本时,综合考虑了地域分布、用途分布、活跃度分布以及充电方式等因素,并且系统可从时间维度、环境温度、车维度、电池信息以及车辆用途、续驶里程、充电方式维度进行筛选查询。目前该大数据系统已完成数据上线,包含8类数据及192 项分析指标(图1)。本文主要分析了充电行为数据中的11项指标,对用户行为及充电使用场景进行深度挖掘,利用数据资源进行充电系统优化设计。

图1 充电大数据系统分析指标

系统首先对平台原始数据进行筛选清洗及处理,提供包括报警(故障)片段、充电片段和行驶片段在内的数据片段;然后针对故障分布、充电数据可视化及大数据分布的具体分析统计内容,开发数据架构和数据处理流程、设计图表/报表可视化方案。具体的流程分为数据筛选、数据处理以和可视化展示3 部分(图2)。一汽新能源汽车充电大数据可视化分析系统登录界面和多位分析结果展示如图3。

图2 充电大数据可视化分析系统开发流程

3 用户充电行为数据分析报告

对系统中充电大数据进行精准识别,从用户群体、充电方式、车型、地域、温度维度进行充电规律挖掘及影响因素分析。通过用户充电行为数据、车辆策略性能数据的多视角剖析发现充电相关功能定义、控制策略及产品性能设计的可优化项,实现充电系统的精准研发与降本增效。

图3 系统登录界面及多维分析结果展示

3.1 充电方式

对不同车辆用途及活跃度进行充电方式分析,充电次数中约82%采用交流充电,其中出租车约80%采用直流充电;日均行驶100 km 以上的高活跃度用户约60%采用直流充电,日均行驶30 km 以下的低活跃度用户约90%采用交流充电(图4)。从数据可知运营类用户与私人用户充电方式差异较大,针对私人乘用车型与运营车型充电系统开发应根据用户偏好进行设计。

3.2 充电开始SOC

对不同地区及续驶里程车辆进行充电开始的荷电状态(State Of Charge, SOC)分析,各地区用户充电启动SOC分布类似,主要分布在SOC为20%~80%,其中SOC为35%~45%占比最多。长续驶、大电池包(500 km、70~90 kW·h)车辆用户主要在SOC为20%以上充电,可知长续驶车用户仍有里程焦虑(图5)。

交流充电启动SOC值高于直流充电,推测可能为用户交流充电主要以家庭充电为主,随停随充。不同温度下用户充电启动SOC基本一致,并未由于低温在更高SOC启动充电。高活跃度用户充电启动SOC低于低活跃度用户,可知运营车辆相比私人用户会在更低的SOC启动充电。

图4 充电方式分析结果展示

图5 充电开始SOC分析结果

3.3 充电结束SOC

数据中,57.98%用户充电至SOC达到95%~100%,19.19%用户充电至SOC达到80%~95%。对于直流充电用户,约60%用户充电至SOC达到95%~100%。不同续驶里程、不同用户类型的车辆,对充电结束SOC值无明显影响(图6)。

3.4 单次充电持续时长

交流充电在各充电时长分布较平均,结合交流充电开始SOC分布,推测用户进行交流充电多为随停随充使用场景。直流充电持续时长,63%用户在1h以内完成充电,35%在1~2 h完成充电。出租车83.3%用户充电时间在2 h以内,且93%使用直流充电(图7)。

图6 充电结束SOC分析结果

图7 单次充电持续时长分析结果

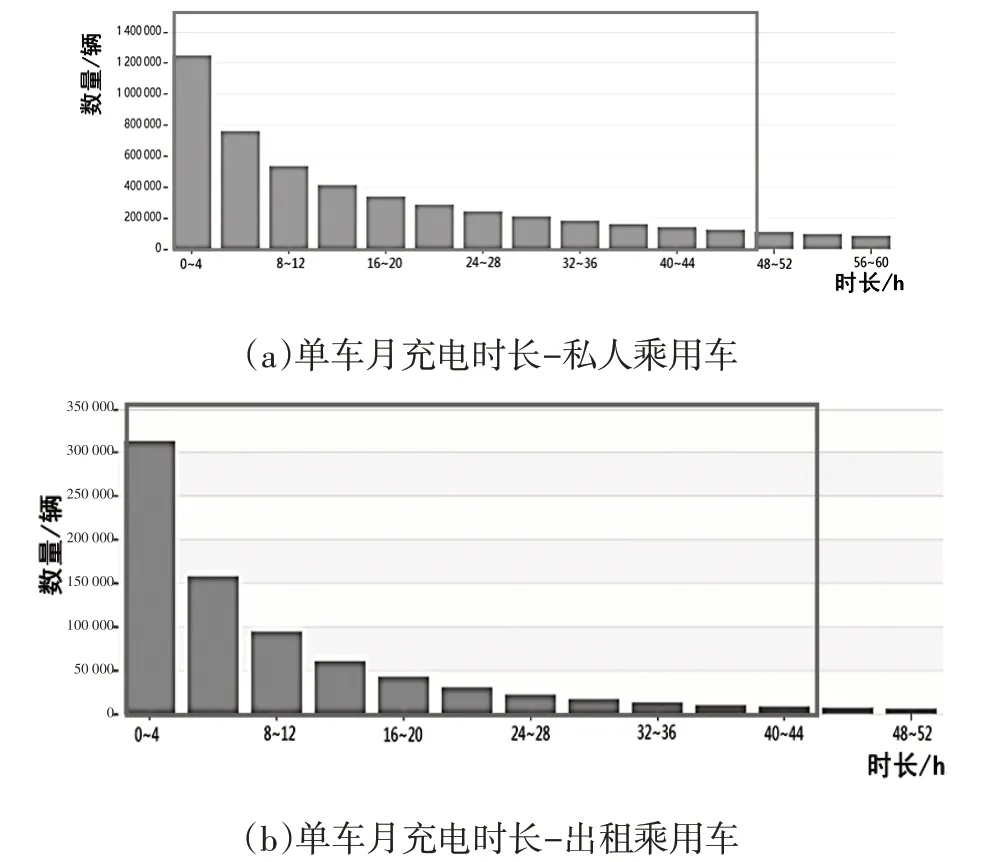

3.5 单车月充电时长

80%以上的私人乘用车用户,月充电时长最长为52 h。80%以上的出租车用户,月充电时长最长为44 h(图8)。统计对于不同用途的车辆进行交流充电时长,可对车载充电机等充电系统寿命设计提供数据支撑。

图8 单车月充电时长分析结果

3.6 单车月充电次数

80%以上的私人乘用车用户,月充电次数最多为8 次。80%以上的出租车用户,月充电次数最多为16次(图9)。统计不同用途车辆的充电次数,可对充电座的端子插拔寿命设计提供数据支撑,提升充电座温升的安全设计。

图9 单车月充电次数分析结果

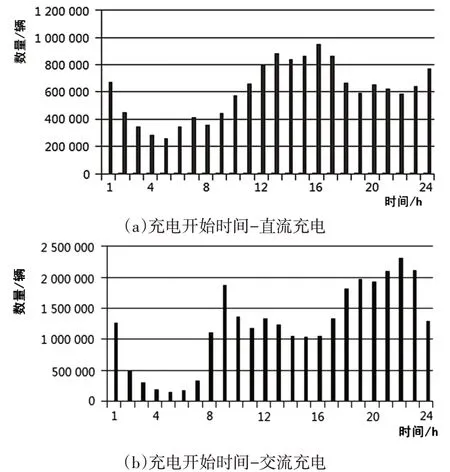

3.7 充电开始时间

交流充电开始时间在2:00~7:00 占比较少。相对交流充电,直流充电开始时间分布比较均匀,且在凌晨2:00~7:00 充电占比较多。从车辆用途维度分析,不同车辆用途对于交流充电开始时间比例无明显影响,出租车相比私人乘用车在2:00~7:00 启动充电占比较多(图10)。针对运营车辆用户夜间直流充电,可优化功能设计满足特定场景需求。

图10 充电开始时间分析结果

3.8 停车至充电时间间隔

直流充电中,90%的车辆在停车后30 min 内启动充电;交流充电中,74%的车辆在停车后30 min内启动充电。出租车中,91%用户在停车后30 min 内启动充电;私人乘用车中,76%用户在停车后30 min启动充电(图11)。从数据分析可知现阶段大部分用户对定时充电需求较小,多为停车后立即充电,可根据用户习惯调整功能设计侧重点。

图11 停车至充电时间间隔分析结果

3.9 充电结束至行驶时间间隔

直流充电中,75%用户结束充电后30 min 内再次行驶。交流充电中,35%用户结束充电后30 min 内再次行驶,50%停放4~12 h以上,推测为交流充电2种场景:公共交流充电结束后快速驶离,家庭充电结束会停放较长时间。高活跃度用户,80%用户直流充电结束后30 min内再次行驶(图12)。

图12 充电结束至行驶时间间隔分析结果

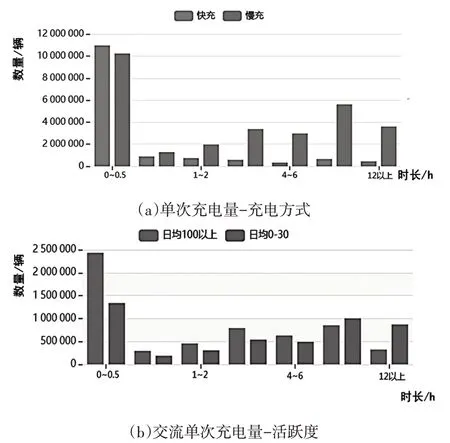

3.10 单次充电量

单次交流充电量分布较为平均,高活跃度与低活跃度用户差异不大,推测交流充电时,用户主要为随停随充使用场景。单次直流充电量分布主要集中在30%~80%,推测直流充电为公共充电,用户单次充电需要补充较多电量。

低活跃度用户直流充电,单次充电量集中在SOC达到50%~85%,推测为私人用户通常在SOC较低时直流充电,一次充电量较多;高活跃度用户直流充电,单次充电量集中在SOC达到30%~85%,推测为运营类用户有随时补充电需求(图13)。

图13 单次充电量分析结果

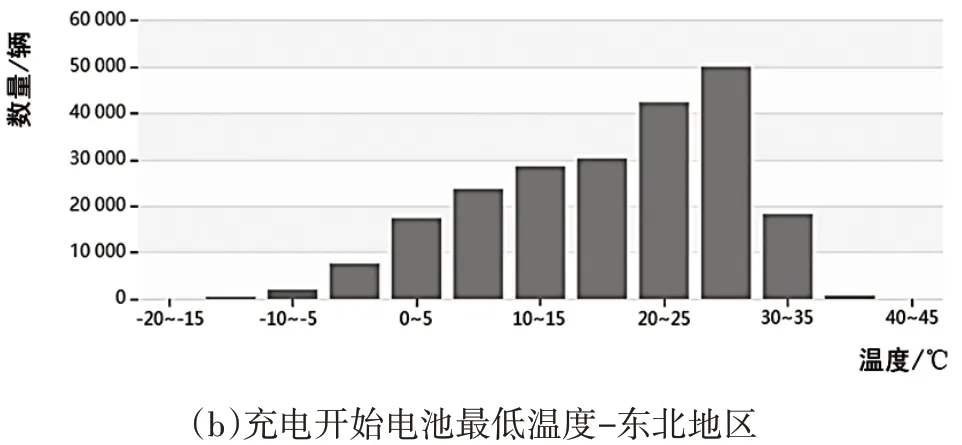

3.11 充电开始电池最低温度

直流充电开始,电池最低温度90%集中在10~35 ℃之间,其中25~30 ℃占比最多为27%。对比东北、上海、广东等地区,充电开始电池最低温度中:-20~-10 ℃占比不到0.2%,在东北地区-10~0 ℃仅占比4.34%(图14)。可根据此充电开始温度统计,优化充电加热控制策略,保证大多数用户充电时间最短。

图14 充电开始电池最低温度分析结果

4 分析结论与启示

不同用户类型充电行为偏好差异较大,在设计充电系统前,应根据产品目标市场用户的实际使用习惯进行产品性能寿命设计、功能定义及策略开发。通过用户充电行为的量化数据设计针对性产品,避免设计不足造成用户抱怨,也避免设计过剩造成浪费。

4.1 充电系统策略开发

通过“充电方式”及“充电开始电池温度”数据分析,从策略开发层面考虑应对不同用户设计不同充电策略,例如私人用户较少使用直流充电,电池系统可适当提升直流充电请求电流,以缩短快充时间;而针对运营类用户,日常使用直流充电,电池系统需适当降低充电电流,以保证动力电池使用寿命;根据充电开始电池温度统计结果,可以优化充电加热控制策略,例如在电池温度0 ℃时,启动边充电边加热功能,使电池在0 ℃以上加热及充电的总时间最短,以保证大多数用户的使用体验。由于私家车与运营车用户充电偏好差异较大,可针对运营车辆取消车载充电机,配置便携式直流充电设备;并且结合车辆使用地区和用户类型,确定电池加热器(Positive Temperature Coefficient,PTC)的配置,如南方私人用户由于直流充电使用率低且电池温度较高,可不配置PTC。

4.2 充电系统产品性能寿命设计

通过“月充电次数”、“月充电时长”及“单次充电量”数据分析,可对产品的性能及寿命设计提供依据,例如可根据交流充电时长,确定车载充电机(On-Board Charger,OBC)的产品寿命及可靠性;根据不同用户类型的充电频次数据,确定充电座的插拔寿命及可靠性设计,保障充电座温升等安全性能;通过直流充电次数的数据统计,可在充电座标准寿命要求的基础上进行带载5 000 次的插拔寿命试验,并且可根据大数据统计,提前预警相关总成的安全风险。

4.3 充电系统功能定义

通过“充电结束至行驶时间”、“停车至充电启动时间”、“单次充电时长”、“充电开始SOC”、“充电结束SOC”及“充电开始时间”数据分析,可对车辆的功能定义、设计提供以下依据:多数用户充电开始SOC高于车辆低电量报警值,可开发自定义低电量提醒设置功能;多数用户充电至100%结束,可开发自定义充电限值功能,引导用户在日常使用时将充电限值设置为SOC为90%,长途使用设置为SOC为100%,避免用户进行不必要的满充,以提升动力电池寿命;针对运营车辆用户夜间直流充电使用需求,应思考特定场景功能优化设计,例如冬季夜间直流充电,应保证电池加热时车辆空调可以使用。

5 结束语

基于国家平台数据建立优质样本库,通过对大数据进行精准识别与挖掘,从时、空、人、车多维度进行充电规律挖掘及影响因素分析,通过数据分析驱动充电安全设计,并结合数据资源和大数据分析技术,挖掘数据背后蕴藏的丰富价值,以改善当前新能源汽车安全问题和促进新能源汽车产业发展。本文是数据信息流资源加速新能源汽车研发领域电动化、网联化、智能化、共享化发展的体现,与线下数据形成互补,为充电系统优化设计及充电安全设计提供强有力数据支撑。