“驱动•开放•建模”课堂三部曲撬开学生的思维

2021-02-26蔡燕婷

摘 要:课程改革以来,教师不但要重视知识技能的学习和掌握,还要重视学生数学思维的培养。文章作者主要探讨如何在平时的数学课堂上打开学生的思维,让学生进行深度学习。数学课堂要为学生的思维而开设,要为学生的数学素养而开设,所有教学活动都应该以此为目标开展。

关键词:“驱动·开放·建模”;小学数学;“数与形”

作者简介:蔡燕婷(1989.9—),女,福建厦门人,福建省厦门市集美区西亭学校,一级教师,本科,办公室副主任,研究方向:小学数学教学。

发展学生的思维能力是数学学科最为重要的教学目标之一,也是数学核心素养的重要体现。教师要转变教学理念,进行有效教学,不仅要让学生掌握知识技能,更要对学生进行思维启迪,让用学生分析、综合、判断、推理、决策等思维方式探索世界,发展学生的思维能力。本文以人教版六年级数学上册“数与形”一课为例,谈谈如何通过“驱动·开放·建模”课堂三部曲撬开学生的思维。

一、课始:问题驱动,点燃学生思维的火花

小学生的年龄特点决定了他们对未知事物有强烈的好奇心和探索欲望。好奇心是学习的内驱力,所以教师要精准找到学生产生好奇心的点以及他们的最近发展区,课前设计好合适的问题,课始进行适当引导,将学生思维的小火花烧(酝酿)得旺旺的,从而激发学生探索问题的好奇心。

在教学“数与形”这节课时,教师在课件上展示了20个连续奇数和100个连续奇数的加法算式,开展如下教学活动。

课件展示算式:

1+3+5+7+9+11+13+…= (20个连续奇数)

1+3+5+7+9+11+13+15…= (100个连续奇数)

师:同学们瞧,这上面的每个算式只会显示10秒钟,请你在算式消失前算出它的得数。

(制造冲突:时间太短,加数太多,来不及算。)

师:但老师有个小妙招,可以很快算出来。比如第1题的答案等于20²也就是400,第2题的答案等于100²也就是10000。有的同学可能已经发现里面有规律,不过这个规律我不直接告诉你们,希望你们能自己去探究。首先,我们先看看:如果我们一下子要研究20个、100个加数的算式的规律,你们觉得应该怎样?

引导学生先研究简单算式:1;1+3;1+3+5;1+3+5+7。

学生最有活力、激情的时刻,通常就是忘我沉浸式地挑战未知事物的时刻,所以教师要善于巧妙设计问题,激发学生探索的欲望。在本节课中,大起大落的经历更加激发起学生的好奇心以及探究的欲望。当学生提出从简单的算式开始探究时,也就找到了解决问题的重要方法——化繁为简。这样的教学过程,比直接从1+3、1+3+5这样简单的算式开始研究,效果会好很多,因为学生就是喜欢挑战,享受征服未知领域的成就感。

兴趣是最好的老师,如果在课始就能激发学生探究的兴趣,那这节课就成功了一半。小学生的求知欲、好奇心最强烈,他们此刻的好奇心、想象力虽然闪烁但有点模糊不清,教师适时地进行引导会让这些好奇心、想象力明朗起来。教师要在恰当的时候为学生指明方向,点燃学生思维的火花,使得学生的思维能聚焦在重点处,思之有法、思之有益,从而使课堂更加生动有趣。

二、课中:课堂开放,扩展学生的思维空间

课程改革以来,课堂一改往日教师满堂灌、讲授式的方式,转变为以学生为主体的生动活泼的课堂教学。但是在学生积极回答、课堂氛围融洽的背后,学生的思维是否真正拓展了呢?为了真正拓展学生的思维空间,教师应该认真研读教材,理解教材背后的意图,也应该提前了解学生的认知水平,做到课前精心设计有思维价值的教学环节,课中努力营造轻松开放的教学氛围。教师要尊重学生的认知水平,为其提供更加开放的思维空间,让其深度辨析、敢于质疑。

本节课,在学生开始动手操作前,教师先明确活动要求,介绍所有学具,然后放手让学生进行操作。学生在充分观察以及讨论后,进行全班汇报。

(一)摆1+3

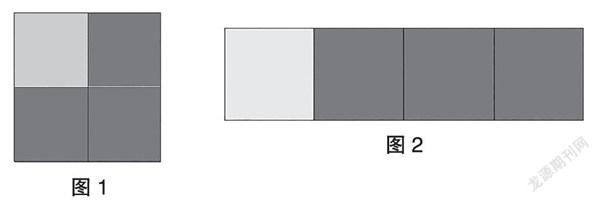

学生中出现了2种摆法:

师:同学们能不能来解释一下这2种摆法呢?你们觉得哪种摆法好呢?

生1:这个浅灰色的小正方形表示加数1,这3个深灰色的小正方形表示加数3,所以合起来就是1+3。我觉得第1种摆法好,但我说不出怎么好。

生2:我觉得第2种好,更好摆啊。

师:看来大家意见不统一。那我们先来观察一下第1种摆法。要计算小正方形的个数,除了用1+3来计算以外,还可以怎么算?

生:可以用2×2来计算,因为1行有2个,有2行。

師:你们真有数学眼光。同学们,这两个算式其实都是在算什么?它们之间可以用什么数学符号连接起来呢?

生:都是在算小正方形的个数,所以可以用等号(=)连接。(教师板书1+3=2×2)

师:那对于第2种摆法,除了用加法1+3来计算以外,是否还有另外的计算方法呢?

生1:1×4。

生2:这样子不对,这个4是数出来一行有几个之后才知道的,那如果一行有很多个,你再去数多麻烦啊!

生3:第1种摆法更好,因为这种摆法有2种算式可以表示,这样,我们更能去研究它们的规律,如果用第2种摆法,永远都只能用加法算式,那我们怎么找规律呢?

生4:我们的目的是算小正方形的个数,可是我觉得无论哪种摆法,都可以用1+3来算啊,这计算很简单啊,所以无所谓哪种摆法好吧?

师:似乎还有小部分同学无法确定到底哪种摆法好。确实,要算小正方形的个数,无论用1+3还是用2×2都很好算。我们先不着急决定,大家先接着动手摆1+3+5。

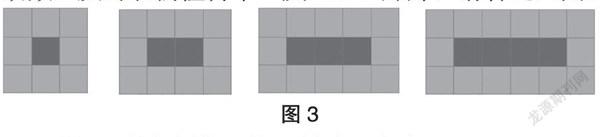

(二)摆1+3+5

生1摆正方形(有序),生2摆正方形(无序),生3摆长方形。

师:(指着正方形的2种摆法)同样都摆出了正方形,你们觉得哪种摆法更好?

生:小睿(生1)的摆法看得更清楚,每个颜色的小正方形形成了L形,可是子轩(生2)摆的各个颜色混在一起,看起来好乱啊。

师:你们真的很善于观察哦。那对于这个图形,为了计算小正方形的个数,除了用加法以外,还可以怎么计算呢?从中你发现了什么?

生:为了计算这个大正方形里面的小正方形的个数,如果按颜色来区分、计算的话,就是1+3+5,但是我还可以看出这个其实就是边长为3的大正方形,那小正方形的数量就是3×3。所以1+3+5=3×3。

师:那对于长方形的这种摆法,你有什么想说的?

生1:看颜色,只能用1+3+5来计算小正方形的个数,没办法用其他方法来计算了。

生2:要计算小正方形的数量,长方形的摆法用1+3+5计算太慢,正方形的摆法用3×3更快速简单。

师:所以现在能确定到底哪种摆法更有助于我们快速计算出得数了吗?

生齐答:正方形。

本节课中,正方形的哪种摆法更好,以及如何摆更有序,这是难点,也是学生思维困惑的真实体现。暴露这个难点,是学生自己辨析以及互相说辩的好时机。用不同颜色的小正方形,摆出能表示加法算式的平面图形,学生一般是摆出正方形和长方形2种情况。哪一种摆法更好,教师不着急下定论,而是让学生充分进行思考及辨析,并互相说辩论。对于1+3摆出的长方形和正方形,到底哪种摆法更便于计算,其实没法区别,因为无论1+3还是2×2都很好计算,因此学生争论后仍然无法统一意见。所以教师此时敢于暴露问题,既然无法解决那就先放着,接着摆1+3+5。问题放一放,先解其他的,是一个很好的解决策略,在解决其他问题时兴许就能另辟新路,发现之前那个问题的答案,学生的思维空间也就进一步拓展了。

数学教师应该敢于暴露学生的学习困惑,并给予学生宽裕的时间、充足的空间,引导学生通过自身的辨析以及师生、生生之间的互相辩论、质疑,甚至借助实物去验证,多角度入手,从而逐渐解决困惑,拓展学生的思维。这样,学生的空间想象能力和推理分析能力就自然而然地提升了。

三、课末:抽象建模,提升学生的思维品质

数学教学要注重激活和拓展学生的思维,更要注重提升学生的思维品质,让学生进入深度学习。在课堂上,教师不能仅仅满足于学生学会本节课的知识点,学会一种问题的解法,更关键的是要通过一个问题的解法去发现一类问题的解法。举一反三,由“一题”到“一类”的过程,是数学抽象总结的过程,也是提升学生的思维品质的过程。

学生在摆1+3和1+3+5的过程中,辨析发现了正方形的摆法更有助于我们发现规律,并从中发现正方形的有序摆法中蕴含的规律。但即便发现了这些,学生仍然停留在摆和算的具体直观操作的阶段。教师此时引导学生继续研究,摆脱直观学具的支撑,去寻找背后隐藏的数学规律。

(一)想象1+3+5+7如何摆

師:1+3+5+7这个算式,如果不动手摆正方形,你能想象出摆出来是怎样的图形吗?

师:现在我们通过课件来看一下。结合图形,你们能说说除了用加法来计算以外,还可以怎么计算呢?能不能也列一个类似刚刚这两种等式呢?(1+3+5+7=4×4。)

师:那如果是5×5,你们会想到什么?(边长是5的大正方形或1+3+5+7+9。)

师:你们可真厉害,看到一个算式,既想到与它相等的其他算式,还想到和它有联系的图形。数与形真是一对好朋友。

(二)观察算式,发现规律

1.课件展示:1+3=2×2;1+3+5=3×3;

1+3+5+7=4×4。

师:好,那我们现在把这些等式请到大屏幕上来。在数学上,2×2可以写成2²,那3×3呢?(3²。)4×4呢?(4²。)

师:刚才我们通过用小正方形摆成一个更大的正方形,发现能用两种算式来计算小正方形的个数,那哪一种更便于计算呢?(乘法。)请大家观察一下这些等式有什么规律。

师:根据你发现的规律,完成以下题目。

1+3+5+7=( )²;

1+3+5+7+9=( )²;

( )=9²。

2.请学生上台汇报结果,结合图形说明理由,进而完善规律(学生上台汇报结果,并说明自己的发现:几个加数相加,就是几的平方。)

师:那这些加数能随意吗?这些加法算式有什么共同点?(都是“连续奇数”。)

引导小结:从1开始,几个连续奇数的和等于几的平方。(学生读规律。)

3.师:(小结过渡)刚刚为了解决这类算式也就是数的问题,我们借助摆小正方形也就是借助图形来研究,通过观察、思考发现这类算式的规律并运用规律进行简便计算,从而解决了问题。那如果遇到图形的问题,我们又应该怎么办呢?(如果学生说出借助数,及时表扬懂得举一反三。)那好,请看这些图。

师:引导小结:数形结合百般好。

学生在1+3和1+3+5的操作中,已经初步发现了算式以及图形之间的联系,体会到探究发现的喜悦。此时,教师趁热打铁,让学生摆脱学具的直观操作,通过想象1+3+5+7的摆法以及对应的乘法算式,甚至逆向通过乘法算式5×5去想象加法算式以及对应的正方形摆法,进一步拓展了学生的空间想象能力,使其思维得到进一步拓展。再者,在观察发现等式的规律时,教师不急于整理得出规律,而是让学生根据自己发现的规律进行运用,在运用当中让学生能进一步验证规律。有了前面这些思考、验证的基础,总结、抽象出规律也就水到渠成了。更关键的是,通过解决这类问题发现,以后遇到数的问题,可以借助形来解决;反之,遇到图形的问题,也可以借助数来解决,也就是悟到一个重要的数学方法——数形结合。

在数学课堂的总结阶段,要引导学生观察课堂中解决的数学问题,寻找它们的共性并进行抽象概括,从而建模得出解决一类问题的数学思想方法。在抽象建模、举一反三中,学生的思维品质也就得到了提升。

一节好课,因学生的积极参与而活泼有趣,因学生的思维得以扩展和提升而更有价值。数学教学应该在课始就抓住学生的心,通过问题驱动来激发学生探究的欲望;在课中要注重开放教学,从而拓展学生的思维空间;在课末要进行总结建模,从而提升学生的思维品质。总之,要努力撬开学生的思维,提高学生的思维能力。

[参考文献]

[1]洪菲菲.思辨式数学课堂[M].福州:福建教育出版社,2020:12.

[2]王令坤.小学数学课堂教学中的数学情感培养[J].学周刊,2016(23):74-75.