数字经济下平台竞争对反垄断规制的挑战

2021-02-24林子樱韩立新

林子樱 韩立新

摘要:平台经济是数字经济的重要组成部分,作为一种新的经济业态与生产组织方式具有优化资源配置、推动经济多元融合、促进产业升级与跨界融通发展的重要作用。平台企业在高速发展的同时也形成了垄断隐忧,妥善处理数字经济的创新发展与规制平台垄断行为的关系是全球反垄断司法辖区亟待解决的问题。平台的算法行为是企业为实现利润最大化而做出的明智的单方市场应对行为还是竞争者间非法合谋的结果,是数字经济中尤为突出的难题。数字经济的发展使平台的滥用行为既有传统反垄断法所规制的滥用行为的新表现,也有新型滥用行为。同时,大型数字科技公司的零存活区策略以及大型公司对初创企业的收购对竞争的影响亦值得反垄断法关注。从垄断协议、滥用市场支配地位和合并控制等角度看,应加强平台竞争监管,在现有反垄断法分析框架和体系下对平台竞争垄断进行规制,通过对立法、执法、司法的技术完善和更新来适应数字经济的特点和发展变化。在加强对平台竞争监管的同时,更要顺应数字经济的发展规律,创新对平台竞争监管的方式,构建公平有序的竞争环境,促进相关技术的革新与进步,推动平台经济与实体经济的深度融合,从而实现经济效率与社会总福利的提升。此外,应优化竞争分析框架,构建包含消费者福利、用户数据及隐私保护、平台的产品或服务质量等因素的多元分析框架,改进市场调查等竞争政策工具。

关键词:数字经济;平台竞争;竞争政策;反垄断规制;反垄断执法

中图分类号:F123.93文献标识码:A文章编号:1007-8266(2021)02-0026-11

一、引言

2020年11月10日,国家市场监督管理总局就《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》(以下简称《意见》)公开征求意见,旨在预防和制止平台经济领域垄断行为,引导平台经济领域经营者依法合规经营,促进平台经济持续健康发展。近年来,数字经济的发展催发了商业模式和商品选择的多元化,推动了社会多元融合。其中,作为数字经济发展重要组成的平台经济,具有高效匹配供需、降低交易成本、发展潜在市场等重要作用,甚至能使早已处于休眠或废弃状态的资源重新得到挖掘和再造,推动资源配置优化、技术进步和效率提升。

然而,超级平台市场集中度提高所引发的“赢家通吃”现象以及反竞争隐忧日益突出[ 1 ]。从传统反垄断分析视角看,互联网平台垄断问题源于平台内部市场竞争不充分、平台竞争规范不完善以及平台反垄断执法宽松。针对此种情况,有学者建议将大型数字科技公司拆解,或参照公用事业进行监管,以降低集中度并消除杠杆传导的影响[ 2 ];也有学者建议平台竞争对手之间开放数据共享,以克服某些市场的进入及扩张壁垒[ 3 ],或者建立独立的数字经济市场监管机构[ 4 ]。另有学者对此持不同意见,认为数字经济市场已处于竞争激烈的状态,并且促进了创新,为消费者带来了更为优质和低价的产品与服务[ 5 ]。

综上所述,关于互联网平台市场竞争的是与非尚未定论,平台的定位、特征与影响、平台垄断问题对于现有反垄断规制的挑战亟待厘清,应制定合理的竞争规范,释放与平台经济发展程度相匹配的竞争政策信号及导向,促进平台经济的健康发展与数字经济持续创新,合理规制互联网平台垄断行为,提升消费者福利,以保障我国数字经济发展的领先地位。

二、数字经济下平台的定位、特征及影响

数字经济是指以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以現代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化重要推动力的一系列经济活动[ 6 ]。其中,平台经济是数字经济最直观和最重要的表现形式,平台企业(Platform Provider)是平台经济的灵魂与核心。平台企业通过满足来自双边(及多边)不同类型市场(Two-Sided or Multi-Sided Markets)的需求,促进双边用户的交互作用和相互交易,进而形成独特的商业生态系统[ 7 ]。平台企业近年来发展迅猛,规模不断壮大,为全球经济发展注入了生机和活力,但同时也频现垄断争议问题,如“二选一”、大数据“杀熟”等。因此,有必要廓清数字经济下平台的定位及价值,厘清互联网平台对经济发展的重要作用以及互联网平台发展过程中产生的不利于市场竞争的不规范行为。

(一)数字经济下平台的定位

平台实质上是一种交易空间或者场所,引导或者促成双方(或多方)客户之间的交易,通过收取一定的费用实现收益最大化,该场所既可以是物理场所,也可以是网络场所。《意见》所称平台是指通过网络信息技术使相互依赖的多边主体在特定载体提供的规则和撮合下交互,并共同创造价值的商业组织形态。在不同情景下,平台的定位与法律性质具有差异性,例如苹果应用商店等交易平台既可能被视为软件供应商的“代理商”,是供应商与消费者之间的中介,也可能被视为软件的“零售商”。平台法律性质的不同定位对竞争法的适用会造成影响,如平台在被认为是协助供应商之间卡特尔安排的“促进者”时将受竞争法规制;而被认为是供应商的代理人或雇佣关系时,竞争法将规制从事垄断行为的供应商而非平台。因此,对平台竞争进行反垄断规制,首先应厘清平台的定位。

基于法学视角,有观点认为互联网平台是在电子商务中为交易的多方主体提供交易撮合、信息发布等服务,以便交易方开展交易活动的网络场所,平台的法律性质会因其提供服务类型的区别而不同[ 8 ]。目前我国立法对平台的法律性质尚未有明确界定,这并非是因为我国立法滞后,而是由于平台作为一种新的生产组织方式与新经济业态处于高速发展和变化中,理论上尚未能全面且精准地对其定义。而基于经济学视角,有观点认为数字平台是可以收集、处理、传输、生产、分配、交换与消费等经济活动信息的一般性数字化基础设施,为数字化的人类生产与再生产活动提供基础性的工具与规则[ 9 ]。申言之,将平台定位为平台经济的运行载体,其作用是构建数字化经济活动的基础设施与运行标准规则。而对于平台的法律性质则不能一概而论,需要结合具体场景,根据平台的运营特征及所提供服务类型判别,再结合反垄断法的基本制度、规制原则和分析框架对其进行规制。

(二)数字经济下平台的特征

数字经济下的平台作为载体,通过促进不同群体间的互动而创造价值。与平台有关的相互依存的经济主体包括:平台经营者,是提供经营场所、撮合交易、信息交流等平台服务的主体;平台内经营者,是在平台内提供商品或服务的经营者;平台消费者等群体。当代数字业务基本都采用了双边或多边平台模式,全球市值排名前十的公司中有七家是平台型企业。①与传统经济相比,数字经济下的平台在以下两方面呈现出新特征。

1.平台的运营模式

数字经济下平台在驱动模式、盈利模式等方面与传统经济存在很大不同。从驱动模式来看,数字经济下平台不是由供应方规模经济驱动的,而是由需求方规模经济驱动的,平台不仅可以自己创造价值,还可以通过平台之间的互动来协调联动创造外部价值。如数字经济下平台至少存在两个不同的用户群体,即商家和消费者,此二者互动并创造经济价值。从盈利模式来看,平台收入可分为佣金型收入和广告型收入。前者是指通过基于交易的佣金或订阅费用产生收入,如滴滴出行和爱彼迎(Airbnb)提供的乘车或客房出租服务,此类平台必须促进平台市场上各方用户达成交易才能产生收入;后者通常为用户提供免费服务并主要通过广告产生收入,如百度、微信和脸书(Facebook),它们主要依靠在搜索或社交媒体服务中的广告植入产生收入。理解两种盈利模式的差异,是理解用户数据与平台运营相关性等问题的前提[ 10 ]。

2.平台的网络外部性

平台的网络外部性是指平台通过对其用户群体链接产生的使平台自身效用和价值得到提升的效应。直接的网络外部性是指平台的价值与效用随着平台用户群体的增加而提升,如在社交软件的应用场景下,对于消费者而言,其存在于同一平台的朋友数量越多,就越有可能通过其朋友的关系吸引更多的朋友,该平台的价值就越大。间接的网络外部性是指平台用户数量会影响其他非平台用户使用平台的价值,这是平台多边市场的重要特性,意味着当平台一边用户需求的满足程度取决于另一边参与主体的数量和质量时,各边参与群体的数量便会对其他边产生作用。例如在网约车平台市场,一边为乘车消费者群体,另一边为司乘人员。消费者越多,司乘人员能够接单与盈利的概率就越高;司乘人员越多,消费者成功约车的概率就越高,使用就更为便利。

同时,平台的网络外部性特征意味着平台自身的效率与价值和用户利益的相关性会随着平台规模的增加而提升,易形成規模效应,这是导致平台市场趋于高度集中的重要原因,平台运营的定价结构也会因此受影响,即影响对平台不同端收取费用的方式与数量。就多边平台而言,总价在不同边市场之间的分配方式与价格水平同样重要,平台一方用户由另一方支付补贴后,会频繁出现零价格(Zero Price Market)现象。

(三)平台对经济的影响

平台对经济的影响主要通过作用于平台的多边市场来实现。首先,对于平台一端的经营者而言,平台可以简化并降低物流和运营成本,便利供应商之间及其和消费者的沟通,并利用大数据、个性化算法等技术提供针对消费者量身定制的广告。平台还可以使新企业开展线上业务并在全球市场创收,通过为中小型企业和大型企业提供分销渠道实现企业间竞争环境的均衡,促进双方对潜在客户的同等接触,从而使市场大众化。其次,对于平台另一端的消费者而言,平台简化了社交及购物方式,降低了搜索成本,提供个性化的产品和服务,为消费者提供更多的信息和机会,创造选择多样性。最后,平台自身既可以充当多边市场的中介,为平台多边用户提供认证、交易、支付、物流、信息增值业务等服务,也可以开展自营业务,在同一市场上以零售商身份销售产品,与第三方卖家竞争。

总体而言,互联网平台作为生产力的一种新型组织方式,正在提供优化资源配置、促进跨界融通、推动产业升级、拓宽消费市场、增加居民就业的新动能。中国信息通信研究院2020年5月30日发布的报告《平台经济与竞争政策观察(2020)》显示,2019年,全球平台经济保持快速增长态势,全球市值超100亿美元的数字平台企业达74家,市值总额达8.98万亿美元,同比增长41.8%,美国和中国分别以35家和30家的数量领先;从国内看,过去5年是我国平台经济大规模发展的时期,截至2019年底,我国市值超10亿美元的数字平台企业达193家,比2015年增加了126家,市值总额达2.35万亿美元,较2015年底增长了近200%[ 11 ]。

然而,科技发展从来都是一把双刃剑,在发展过程中,平台也对市场竞争、数据安全及个人隐私等问题造成了不少负面影响。因此,在探讨平台对经济的整体影响时,既要考虑平台发展的积极方面,如以公平自由有序竞争为前提,平台市场可能会逐渐淘汰低效率的企业或市场主体,促进生产力的提高和消费者福利的增加,同时也需要考虑平台发展所带来的不利因素,伴随着平台规模的扩大,超级平台时代正在到来,反竞争的隐忧日益凸显。全球市值前五的位置长期被苹果、谷歌、微软、亚马逊和脸书等超级平台把持;在中国,阿里巴巴和腾讯的市值相继突破4 000亿美元,加上市值已突破500亿美元的百度、京东、滴滴等平台,中国将全面迈入超级网络平台主导的新阶段[ 12 ],2019年贵士移动(Questmobile)报告显示,百度、阿里、腾讯三家巨头公司的渗透率分别为89.4%、95.5%、97.8%,远远超过其他公司,成为国内的流量“黑洞”[ 13 ]。

平台的消极影响更多地与少数超级平台市场集中度提高有关,多边市场的规模效应和网络效应会制造相应的市场壁垒,加速形成“赢者通吃”的市场形态,产生基于“生态系统”②的反竞争问题,即所谓的抢夺市场,以实现其对市场支配力的提升。为维护平台的独占性,确保平台利益的稳固化,在内部利益驱动下,超级平台近年来出现的不规范竞争行为引发了国家市场监管难题。迄今为止,理论界和实务界还没有明确的基准来确定平台市场的有效市场结构,不能轻易断言平台对经济的积极或消极影响,应综合分析其促进竞争和反竞争的效果,而在瞬息万变的市场条件下谨慎而漫长的执法程序给竞争政策制定者及反垄断法执行者带来了新的挑战。

三、数字经济下平台面临的反垄断规制挑战

随着经济数字化、全球化、信息化的不断发展,尤其是平台的广泛应用,相关的不规范竞争行为进入集中爆发期,给现有反垄断分析框架及执法带来极大挑战,引起世界各国竞争执法机构的广泛关注。总体来看,尽管各国在反垄断规则与表述方面存在差异,但主要国家和地区的反垄断法制度均构建了垄断协议、滥用市场支配地位及合并控制三大支柱。因此,有必要从这三个角度分析平台的竞争效果,以便更深刻地了解数字经济的特点及影响,提出数字经济下反垄断规制的改进建议。

(一)对垄断协议规制的挑战

垄断协议通过经营者之间的共谋而限制或消除竞争。在数字经济下,平台可以通过海量的大数据供给、不断提升的算力和优化的算法,以数字技术对产品的需求变化和价格条件进行计算,循环实现对市场变化趋势的预判。平台经营者对算法的深度使用,使数字经济场景下算法共谋成为可能。垄断协议的违法性判定需要判断其限制竞争的效果大于促进效率,判定平台的算法行为是企业为实现利润最大化而做出的单方明智的市场应对行为,还是竞争者间非法合谋的结果,这一难题在数字经济中更为突出。另外,对其竞争效果的分析应注重风险和促进竞争的平衡。

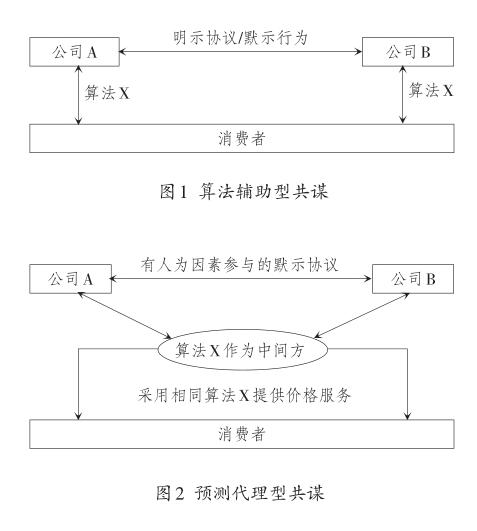

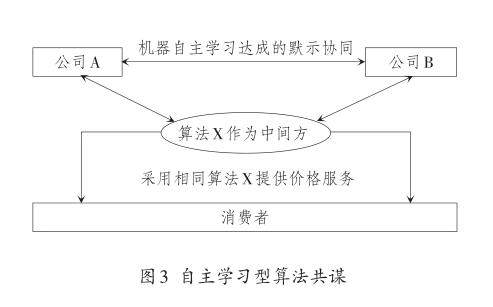

具体而言,对于算法辅助型共谋(参见图1),即经营者之间已经达成明示的垄断协议或者默示共谋等行为,算法只是代替人类来执行该协议,则可直接适用反垄断法。然而,不断提升的算法与算力可以快速并更充分地收集市场信息,使市场透明度更高,经营者之间的价格协调与调整更迅速,更易产生共谋的风险;算法定价通过简化对垄断协议偏差行为的监督和惩罚等设计,可能在一定意义上促成共谋。学界将此类共谋方式称为预测代理型共谋[ 14 ],此时算法成为垄断协议的代理者,或者企业共同选择一种定价算法为“中间方”(参见图2),在协议成员之间未有关于价格进一步协商的情形下,由算法根据市场数据对价格进行调整,这种情况下证明协议成员间存在共谋的难度大大增加。竞争者使用同一种算法或者数据库来确定价格或者算法使竞争者的定价活动变得更具有可预测性等都可能促进共谋。例如,在2016年欧盟“E-Turas案”中,法院认为算法为下游经销商之间达成“有意识的平行行为”提供了帮助,使用E-Turas系統的旅行社存在共谋,违反《欧盟运行条约》第101条的禁止性规定,实施了意图妨碍、限制或扭曲欧盟内部市场竞争的横向“商议性实践”。

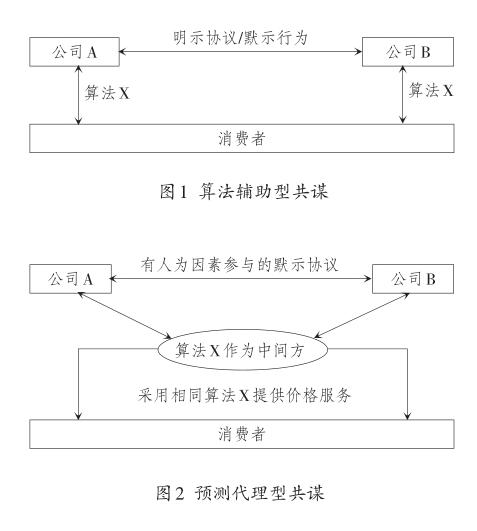

此外,最复杂的情况是“自动算法机制”产生的自主学习型算法共谋(参见图3),企业间没有联络,算法设计者也没有指示,各经营者单方采用各自的算法预设目标,经由算法自动运行,但最终却达成了共谋的结果。例如,企业预设以达到利益最大化为目标,该共谋结果是由复杂的算法为实现利益最大化而自动找到的途径,并非人为设定,反垄断法是否适用这种情况要具体分析算法和企业的行为。具有强大数据挖掘能力的复杂算法还可以实时收集数据并提升经营者之间的交互频次,通过自动化决策频繁地调整价格,且通过监督共谋者价格维持状况,防止偏离共谋的背叛行为,有效提升共谋的稳定性[ 15 ]。

(二)对滥用市场支配地位规制的挑战

禁止滥用市场支配地位在反垄断法中属于结构性行为规制的范畴[ 16 ],需要首先界定竞争行为的“相关市场”,再评估该经营者是否具有市场支配地位,并是否滥用该地位实施反竞争行为。2016年11月,美国联邦贸易委员会发布的《共享经济——平台、参与者及监管者面临的问题》指出,双边网络效应以及潜在封锁效应使平台型企业拥有很强的市场力量,其中平台型企业在与其他利益相关者的交易中拥有着绝对的主导力和影响力[ 17 ],加之在平台经济下涉及群体多、平台所提供的商品与服务类型多、竞争状态变化快等因素导致滥用行为的认定更加困难。

1.相关市场界定困难及执法差异

首先,界定相关市场是反垄断法分析的起点,最直接的目的是识别竞争者与相关竞争关系,在此基础上分析经营者是否具有市场支配地位,所从事的行为对竞争是否会产生排除或限制竞争的效果[ 18 ]。理论上,界定相关市场的基本标准是需求替代性。为实现识别竞争者的目的,需要将具有替代性的竞争商品进行识别。在数字经济下,由于平台的多边市场特性及商品或服务的复杂性,导致相关市场界定十分困难。

传统单边市场下相关市场的界定以价格为基础,以假定垄断者测试法(SSNIP)为例,当测试商品或服务价格增加一定比例时,根据消费者将转向哪些替代品确定相关市场。然而,零价格等新型商业模式使传统分析方法及工具适用更困难。虽然理论上可将假定垄断者测试中的价格换成质量,但在实际操作中因质量变化导致的需求量变动难以测量,致使平台经济中相关市场难以界定。美国法院认为没有货币价格就不会有相关市场,也就不存在相关的竞争案件[ 19 ];德国在第九次修订《反限制竞争法》(Act against Restraints of Competition)时,增加了“数字市场反垄断法条款”,明确规定“无偿给付与认定市场不矛盾”,即免费商品可以构成相关市场,③确保零价格不会阻碍竞争调查的展开。

衡量多边市场下市场力量的方法亦需要调整。传统的衡量标准是以经营者在相关市场的市场份额为基础,而多边市场由于网络效应和零价格现象,价格及市场份额不能反映产品或服务对消费者的价值,价格的重要性也相应被削弱。在评估数字市场中的市场力量时,首先应分析定价结构和市场模式,包括非价格因素,例如商品质量,若只关注某一市场而忽略评估另一市场的竞争条件,可能会高估或低估市场力量。此外,由于能够克服网络效应导致的市场集中趋势,消费者的多边市场购买趋势、消费者的购买力和竞争者的市场地位、市场壁垒等都是判断市场力量的重要因素。

数据可访问性能否提供竞争优势存有争议。有观点认为,若该数据对其他新进入市场的竞争者是不可获得的,数据的占有优势就可能使经营者具有市场支配地位[ 20 ]。数据是否提供竞争优势取决于数据的可替代性、互补性和数据的规模收益,但现有证据无法证明数据访问具有何种程度的难以超越的竞争优势。爱彼迎(Airbnb)、优步(Uber)、声破天(Spotify)、色拉布(Snapchat)和网络信使(WhatsApp)等新进入者对市场的颠覆性表明,至少在某些细分市场,没有数据优势也是有可能进入的。有关构成进入及扩张壁垒的数据类型或特点,以及数据对形成市场力量的重要性,有待进一步的理论和实证研究。

对滥用市场支配地位的判定是全球反壟断执法差异最大的领域,哪些单方行为具有反竞争性,行为的表现形式、损害结果相关性、效率抗辩等问题尚未达成共识。以欧盟和美国对单方行为的认定为例,作为全球搜索引擎市场的运营巨头,因涉嫌滥用其在互联网搜索市场的支配地位,谷歌被欧盟认定违反《欧盟运行条约》第102条而进行处罚;但美国联邦贸易委员会调查后暂未对谷歌提起相关诉讼。对此,欧盟倾向于采用积极主动的干预措施,而美国则较为保守。可以达成共识的是,主要国家和地区的竞争法均禁止具有支配地位的经营者行使会产生损害竞争结果的市场力量,并认为该种滥用行为是排挤(Exclusionary)行为,可产生排除现有或潜在竞争的效果,是通过削弱竞争者的竞争能力损害竞争,并且不能构成“以质竞争(Competition on the Merits)”。④然而,各国对于“以质竞争”和“损害竞争”的界定存在分歧,判断方式一般是衡量该行为所排除或限制竞争的效果与可能产生的经济效率,并对二者进行比较。一般来说,原告负有对“排除性或剥削性滥用”的举证责任,被告则以效率、合法的商业正当性等理由进行抗辩。实践中,即便是在有益于消费者及创新的动态市场中,该种正当性也很难证明。

2.数字经济下平台滥用行为的表象与应对

数字经济的发展使平台的滥用行为既有传统反垄断法所规制的滥用行为的新表现,包括掠夺性定价、拒绝交易、搭售、差别待遇等,但表现形式更复杂,规制难度更大,也有不同于以往的新型滥用行为,例如自我优待(Self-preferencing)行为等。

(1)掠夺性定价。掠夺性定价是指具有市场支配地位的企业以低于成本价格销售产品或服务,排挤竞争对手,产生排除或限制竞争效果。由于平台的多边性与零价格定价策略,在具有网络效应的数字市场中,区分掠夺性定价与合理低价较为困难。对掠夺性定价的判断不能仅以零价格为唯一标准,需要认定平台是否具有限制竞争的目的,并根据各边市场的运营成本及收入综合判断相关行为是否可能有限制或排除竞争、降低经济效率、损害消费者利益、抑制创新等后果[ 21 ]。

(2)拒绝交易。在平台经济下至少会存在以下三类拒绝交易的情形:一是关闭消费者进入平台或者进行价格比较的通道;二是关闭对平台内经营者独立开发的、得利于规模经济下低成本交付的实物交割网络的访问;三是关闭对由现有零售商用户产生的能有效针对特定用户偏好定制零售产品的消费者数据的访问。如果拒绝向竞争对手提供访问或交易,一般仅被狭义解释为“存在滥用市场力量的可能”,且可能具有产权保护、鼓励创新、激励投资等积极效果。然而,如果平台拒绝交易的对象是“不可缺少的”(Indispensable)消费者及消费者“不可缺少的”商品,拒绝访问严重限制相关市场竞争的话,大多数反垄断法都认为平台应适当提供访问义务。设定此种义务,需要考虑与数据安全及隐私保护要求的潜在冲突,评估相关数据集对平台的访问是否构成“不可缺少的因素”[ 22 ]。

(3)搭售。传统的搭售行为是指利用市场力量的杠杆传导将特定的产品或服务,由其占据支配地位的市场搭售至另一市场的滥用行为。在平台经济中,销售产品并指定快递、软件捆绑等行为均涉嫌搭售。而平台经济下搭售产品的零价格、产品与服务的界限、搭售行为对消费者的约束程度等是否界定为非法搭售尤为困难,其中零价格不能作为搭售的抗辩理由,因为虽然不需要支付金钱对价,但可能对消费者造成额外的注意力成本或降低产品(服务)质量。因此,对搭售是否构成滥用行为,应以竞争损害结果为判断依据。

(4)差别待遇。差别待遇是指对条件相同的交易相对人在价格等交易条件上给予明显有利或不利的区别对待,在数字经济下通常是针对企业用户的行为。具体表现为,一些大型平台兼具平台经营者与平台内经营者的双重属性,例如,亚马逊市场和苹果应用商店,既充当第三方经营者的中介,也在自己的平台上提供产品或服务,可能出现通过提高自身产品或服务的排名歧视第三方供应商以提高平台自身销量的问题,甚至可能涉及使用第三方供应商的数据使自身平台受益的行为,损害消费者的知情权和选择权,最终损害消费者利益,具有反竞争性。

(5)自我优待。自我优待是指当平台经营者与平台内其他经营者存在竞争时,对平台经营者自己的产品或服务给予优惠待遇[ 20 ]。该理论产生于欧盟,引发了关于追求自我利益的商业惯例与排斥竞争对手的反竞争行为之间区别的讨论。现有的判断市场力量从某一市场转移到另一市场的模式,是建立在能够清楚界定市场的前提下,但在集成应用的数字市场中未必适用。经济合作与发展组织(OECD)在2018年召开的电子商务论坛,从歧视性杠杆(Discriminatory Leveraging)的角度讨论了处于支配地位的平台对自己的产品更优待以便将其市场力量扩张到相邻市场的问题,认为自我优待并不必然构成市场支配地位滥用,需在个案中进行效果分析。针对自我优待行为尚需进一步分析的重要问题还包括:是否构成独立的市场支配地位滥用行为类型;若构成,是否以“不可缺少的因素”的适用为前提;在自我优先理论下,平台在何种程度上保持中立,亦要求政策制定者明确竞争在哪里结束,监管从哪里开始。

数字经济下平台的滥用行为多种多样,需要竞争法及竞争政策予以回应。欧盟针对谷歌做出的安卓操作系统、网页搜索排序和网络广告市场的三项侵权指控,德国对脸书做出的关于数据实践的侵权决定,中国“3Q大战”关于滥用市场支配地位排挤竞争的判决,以及美国对大型科技公司市场力量的调查等实践,都表明各国法院及竞争主管机构正积极参与平台竞争案件的反垄断治理,这有助于推动塑造全球视角下数字市场的共同规则。

(三)对平台合并控制规制的挑战

大型数字公司的绝大部分收购是有利于消费者利益的,不会引起竞争方面的担忧。然而,大型数字科技公司的零存活区(Kill Zone)策略值得关注,⑤即科技巨头通过模仿创业企业的业务或者收购初创企业来压制创业者,甚至消除未来的竞争者。例如,脸书对照片墙(Instagram)、谷歌对双击(DoubleClick)和位智(Waze)等的收购,都涉及这一问题。由于初创公司在被收购时并未产生足够的营业额,收购时不一定达到触发合并审查的营业额门槛标准。然而,其中一些收购的交易价值表明,初创企业的营业额可能无法反映其在市场竞争意义上的价值。因此,一些司法辖区已修改合并控制规则,如德国《反限制竞争法》第九次修订时,在第35条1(a)引入“交易价值”作为准入门槛。

大型公司对初创企业的收购可能同时产生效率和严重的协同效应方面的问题。第一,技术收购通常会导致目标公司被整合到收购方的生态系统中,目标公司提供补充服务,这种收购并非完全扼杀创新。初创公司要么通过早期建立的用户基础将获得的盈利用于后期产品研发,要么被收购——被大型公司收购也可能是初创公司的退出战略。然而,如果市场集中度较高,相邻市场中进行的收购会损害下游竞争对手,或产生提高市场壁垒并变相阻碍潜在竞争的后果,这种情况下的合并就会引发竞争法的关注。因此,评估数字市场的企业合并要求执法机构预测可能被合并目标公司的发展潜力,但由于合并目标通常是初创公司,预测十分困难。执法人员需要更多地关注商业模式的多边性和货币化策略,尤其是基于广告资助的免费服务,不仅要调查对消费者的影响,还要调查对市场另一边的影响。第二,数据安全与隐私保护等非价格因素也是数字经济下影响竞争和消费者选择的重要因素,收购涉及目标公司持有的数据集和特定数据资源、创新服务等,一般有利于竞争,但也可能因控制不可复制的数据而导致排除竞争的后果。第三,数字经济下产品竞争就是创新竞争,主管机构不仅要审查合并对竞争和消费者的短期影响,也要审查对产品的长期影响。

四、因应数字经济对平台竞争反垄断规制的改进

数字经济正在改写和加速全球化进程,也在颠覆既有的商业模式和创新范式,全球经济相互依赖已是不争的事实,为应对数字经济带来的反垄断挑战,世界各国都在积极讨论竞争政策的发展与改进方向,共同构建全球治理规则,探索完善监管框架。对于平台竞争而言,全球竞争政策的改进建议涉及促进竞争与加强监管的结合、优化竞争分析框架、改进竞争政策工具等,竞争主管机构应进行综合评估,选择能够以最低的成本将数字化优势最大化的方案。

(一)加强平台竞争监管

平台经济作为一种新的经济业态和生产组织方式,蕴藏着数字经济发展的强大动力,平台具有优化资源配置、促进各经济行业融合互通、推动产业升级的重要作用,平台企业更是通过数字技术有效促进了经营者与消费者之间的交流互通,既有助于扩大需求侧的数量,又能够通过平台的循环反馈作用改善供给侧的供给结构,加速经济的循环发展。李克强总理在2020年国务院政府工作报告中提出全面推进“互联网+”的国家战略,打造数字经济新优势,“互联网+”就是通过互联网平台结合信息技术对传统經济行业进行深度融合与升级,平台经济成为重要的新经济业态是数字经济发展的必然规律。伴随数字经济发展的红利,互联网平台企业正快速扩张式发展,竞争隐忧与市场风险也日益突显,故规范平台经济的健康发展,营造公平竞争的市场环境,加强对平台竞争的监管,健全数字经济向平台竞争的监管机制,是促进数字经济健康发展的必然要求。

现代竞争法包含广泛、开放式的规则,已应用于各行业的市场实践,平台也不应例外。执法是否处于最佳水平与是否应修改法律是两个独立的问题,推翻现在的竞争法框架需要有力的证据证明现存的法律无法系统地实现其目标,这与目前竞争法实施的现状不符。故面对数字经济的挑战,对平台竞争反垄断的规制更应转移到对现有反垄断法分析框架和体系的认知与理解上[ 23 ],而非单纯地考虑对法律制度的重构,通过对立法、执法、司法的技术完善和更新来适应数字经济的特点与发展变化。应秉持包容审慎的态度,加强对平台竞争的监管,构建公平有序的竞争环境,促进相关技术的革新与进步,改善平台的服务质量,加强平台经济下对消费者个人数据的保护,充分发挥平台的资源配置优化作用,推动平台经济与实体经济的深度融合,从而实现经济效率与社会总福利的提升。例如,细化有关数字产品和服务设计合规性的特定规则,避免企业利用算法合谋规避法律责任等现象的出现,但应谨慎处理一些重大改变,包括垄断协议中加大对协同主体的“扩大适用”以及协同行为的“事实推定”、确立举证责任移转制度的合理划分、降低反垄断执法的司法审查标准等,均应以弥合司法审判与行政执法在部分问题上的分歧为限度。

(二)创新平台监管模式

在加强对平台进行竞争监管的同时,更应注重顺应数字经济发展的客观规律,创新对平台竞争监管的方式,如果忽略不同平台之间的差异、平台多边性及不同的运营模式,可能导致执法错误。

第一,创新对平台的监管理念。平台经济作为一种新经济业态,具有创新潜力大、形式丰富多样的特征,应秉持包容审慎、鼓励创新的原则,针对不同领域的平台分门别类定制监管模式。竞争主管机构可以使用市场调查、市场研究或市场查询等方式充分了解不同平台的差异性与特征,判断是数字经济下的真创新还是包裹着平台外衣的骗局。对于具有发展潜力、能够推动经济与社会发展的新平台模式,可先行在可控风险的范围内进行试点,在试点时期与区域取得发展实效的新平台模式可进行推广;对于具有较高潜在风险的平台,应当采取严格监管的原则,坚守健康发展的底线,促进平台经济创新的健康发展。

第二,创新对平台的监管方式。平台经济具有涉及多方主体的特征,建议竞争主管机构组建专门技术部门,开发使用数据监管市场活动的工具,并设计有效的救济措施,在进行竞争监管时不仅维护平台公平有序竞争,降低交易成本,促进供需高效匹配,同时还必须保护平台内经营者及消费者的合法权益。或建立独立的数字管理机构,其职能包括制定行为准则,并将其应用于具有市场支配地位的公司,通过开放标准实现更大的个人数据移动性和系统性,在访问数据存在准入障碍的情况下提高数据开放性,审查跨国数字企业的合并,收集数据并监控数字市场的发展等[ 24 ]。

(三)优化竞争分析框架

平台的新型商业模式对现有反竞争行为种类的划分形成了挑战。在许多引起竞争担忧的数字市场实践中,正当的商业理由、效率抗辩与限制竞争具有潜在的紧密关系,因此,行为是否具有排除或限制竞争的效果比行为的形式更值得关注[ 25 ]。由于数字经济下平台的商业模式特性,很多商品与服务采取零价格的定价策略,导致价格因素的衡量标准不能很好地反映市场竞争状况。同时,由于平台竞争的主要挑战表现在各平台之间对用户数据的争夺、平台的服务质量等方面,价格中心型的分析路径并不适合数据驱动型市场,传统单边分析工具难以直接适用于具有多边特征的平台经济,无法准确判断平台行为的竞争效果。因此,在数字经济下对平台竞争效果分析应构建包含消费者福利、用户数据及隐私保护、平台的产品或服务质量等在内的多元分析框架。

例如,在界定相关市场时,如果忽略对平台各边需求之间的反馈效应,可能导致市场界定过于狭窄或宽泛,应将非价格因素如创新、产品多样性或服务质量水平等融入反垄断法的分析框架中[ 26 ]。对此,有学者提出应将消费者利益的保护纳入反垄断法在数字经济时代使用的基本目的和价值追求,在价格指标失灵的情形下,引入已关注消费者主体价值为主的SSNDQ法和SSNIC法⑥对相关市场进行界定。前者注重相关产品及服务的质量,后者注重消费者转移成本的变化[ 1 ]。相比于价格中心型的分析路径,这种基于消费者为中心的分析范式更能凸显数字经济的特征,能够更加准确地对相关市场进行界定,进而能够更好地进行后续分析。

(四)改进竞争政策工具

竞争损害理论是反垄断执法的核心,相关的经济学分析并非是对收集数据进行简单处理,重要的是衡量比较相关行为排除或限制竞争的效果与促进经济效率的效果,以数据的实证分析来验证竞争损害,为严格执法提供依据。各国在执法方面可能存在差异,例如,中国与欧盟采用行政执法模式,美国基本采用司法模式,但所有反垄断执法必须对相关市场及可能涉及的垄断行为进行有力、系统的实证研究,分析行为排除、限制竞争的缘由,掌握行为产生或可能产生的排除、限制竞争效果的证据,这是对竞争政策进行进一步评估和完善的必要条件。实证研究必须借助竞争政策工具,因此,竞争政策工具在数字经济中受到各国反垄断执法机构和国际组织空前关注。

由于对新的商业模式缺乏深入了解,贸然执法有可能损害创新,进而降低消费者福利,竞争政策工具有助于反垄断执法机构理解易发生算法共谋等问题的条件和经济领域,确定新商业模式对消费者的影响程度。以市场调查为例,英国竞争主管局(British Competition Authority)将市场调查定义为“详细考察所有推荐的产品或服务是否存在对竞争有害影响的活动”,强调市场调查不限于分析企业的个体行为,关注的是市场整体竞争状况。一旦发现竞争问题,则允许反垄断执法机构采取措施,包括命令救济、减轻或阻止对竞争的有害影响、接受产业参与者的承诺或者建议其他机构采取行动等[ 27 ]。在复杂、动态的数字市场中,尤其面对竞争在整个市场上如何运作的问题时,市场调查对于恢复竞争、应对市场进入以及解决消费者行为偏见问题是非常有效的竞争政策工具。此外,由于必须按照技术标准进行详细复杂的评估,竞争主管机构的干预通常会花费很长时间,由于竞争的动态性质,甚至在反垄断执法开始时市场可能不再是“相关的”,或者对竞争的损害可能已经无法弥补。因此,为减轻损害,可对影响效率的行为实施临时措施。

五、结语

数字经济对社会整体发展具有积极的推动作用。平台经济作为数字经济重要的组成部分,通过降低交易成本、引进新产品、促进新型交易、高效匹配供需等方式,为用户带来利益并促进经济发展。然而,超级平台市场集中度提高所引发的“赢家通吃”现象以及反竞争隐忧日益突出,已引起世界各国反垄断机构的共同关注。不合理的竞争政策导向及方法可能会破坏数字化的优势,过度规制平台发展不利于鼓励经济创新。因此,建议在传统反垄断分析框架下,从垄断协议、滥用市场支配地位和合并控制的角度,审视平台经济产生的反竞争效果,从而提出加强平台竞争监管、创新平台监管模式、优化竞争分析框架及改进竞争政策工具等对策,以应对数字经济下平台竞争对反垄断规制的挑战。

注释:

①全球市值排名前十的公司分别为亚马逊(Amazon)、微软(Microsoft)、苹果(Apple)、字母公司(Alphabet)、伯克希尔·哈撒韦房产经纪(Berkshire Hathaway HomeServices)、脸书(Facebook)、阿里巴巴、腾讯、强生(Johnson & John? son)和摩根大通(JPMorgan Chase & Co)。

②生态系统是指互补商品和服务的新型组织方法,涉及许多公司进行协作和竞争,以提供复杂的商品或服务。

③《德国反限制竞争法》(第九次修订)第18条第2a款。

④在欧盟法中,“以质竞争”通常是指具有市场支配地位的企业可以合法从事该短语所限定范围内的行为,即使该行为的结果是迫使竞争对手退出市场或提高进入市场的壁垒。

⑤一旦进入零存活收购市场,意味着处于初期的企业很难存活。

⑥SSNDQ是Small but Significant Non Instant Decrease of Quality的简称,该方法主要是用来补充SSNIP(Small but Significant Non Instant Increase of Cost)法下價格变量无法有效发挥作用时,通过相关商品的质量下降(此时,质量作为一个变量)来考察用户转向的情况,以便界定相关市场范围。如在搜索平台企业的一边市场上通过增加广告的供应,来考察另一边用户市场上用户流失和转向其他具有替代性功能的平台,以此来划定相关市场的范围。SSNIC是Small but Significant Non Instant Increase of Cost的简称,该方法主要是用来补充SSNIP(Small but Significant Non Instant Increase of Cost)法下价格变量无法有效发挥作用时,通过用户(使用)成本的增长(此时,成本作为一个变量)来考察用户转向其他替代性商品的意愿及其难度,以此来判断相关市场的范围和该平台企业在市场上的影响力与控制力。

参考文献:

[1]陈兵.因应超级平台对反垄断法规制的挑战[J].法学,2020(2):103-128.

[2]LINA K.The separation of platforms and commerce[J].Co? lumbia law review,2019,119:973-1 098.

[3]AUTORITéDE LA CONCURRENCE.Competition law and data[EB/OL].(2016- 05- 10)[2020- 12- 29].https://www. bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Berichte/B ig%20Data%20Papier.pdf?__blob=publicationFile&v=2.

[4]SELECT COMMITTEE ON COMMUNICATIONS HOUSE OF LORDS.Regulating in a digital world[EB/OL].(2019-03-09)[2020-12-29].https://publications.parliament.uk/pa/ ld201719/ldselect/ldcomuni/299/299.pdf.

[5]HAL V.Use and abuse of network effects//MARTIN GUZ? MAN.Toward a just society:Joseph Stiglitz and twenty-first centuryeconomics[C].NewYork:ColumbiaUniversity Press,2018:227-239.

[6]二十国集团数字经济发展与合作倡议[EB/OL].(2016-09-20)[2020-12-29].http://www.g20chn.org/hywj/dncgwj/ 201609/t20160920_3474.html.

[7]丁宏,梁洪基.互联网平台企业的竞争发展战略——基于双边市场理论[J].世界经济与政治论坛,2014(4):118-127.

[8]杨立新.电子商务平台经营者自营业务的民事责任[J].求是学刊,2019(1):98-107.

[9]谢富胜,吴越,王生升.平台经济全球化的政治经济学分析[J].中国社会科学,2019(12):62-81.

[10]杨立新.利用网络非交易平台进行交易活动的损害赔偿责任[J].江汉论坛,2016(1):128-135.

[11]中国信息通信研究院政策与经济研究所.平台经济与竞争政策观察(2020年)[EB/OL].(2016-05-30)[2020-12-29].http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202005/P020200 530560741723821.pdf.

[12]互联网实验室发布:中国超级电商平台竞争与垄断研究报告[EB/OL].(2017-09-21)[2020-12-29].http://finance. ce.cn/rolling/201709/21/t20170921_26191809.shtml.

[13]崔江.百度App日活破2亿,移动互联网超级平台持续发挥马太效应[EB/OL].(2019-08-14)[2020-12-29].https:// finance.sina.com.cn/roll/2019-08-14/doc-ihytcitm912531 5.shtml.

[14]陈兵.法治经济下规制算法运行面临的挑战与响应[J].学术论坛,2020(1):11-21.

[15]周围.算法共谋的反垄断法规制[J].法学,2020(1):40-59.

[16]蔡莉妍.论航运领域滥用市场支配地位行为的判定标准及其法律规制[J].中国海商法研究,2019(4):101-109.

[17]郑小碧.平台型市场势力与贸易便利化改革路径[J].社會科学战线,2020(4):46-58.

[18]许光耀.界定相关市场的目的与标准研究[J].价格理论与实践,2016(11):27-30.

[19]KinderStart.com,LLC v. Google,Inc.,2007 WL 831806(N.D.Cal[EB/OL].(2007-03-16)[2020-12-29]. https:// www.wsgr.com/images/content/0/9/v1/091/kinderstart_googl e.pdf.

[20]CRéMER J,YVES-ALEXANDRE DE M,SCHWEITZER H.Competition policy for the digital era(final report)[EB/ OL].(2019- 05- 20)[2020- 12- 29].https://ec.europa.eu/ competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf.

[21]叶明.互联网企业掠夺性定价的认定研究[J].法律科学(西北政法大学学报),2015(5):194-200.

[22]ORGANISATION FOR ECONOMIC CO- OPERATION AND DEVELOPMENT OECD.Implications of e-commerce for competition policy—background note[EB/OL].(2018-06-06)[2020-12-29].https://one.oecd.org/document/DAF/ COMP(2018)3/en/pdf.

[23]许光耀.反垄断法前沿问题的研究进展[J].价格理论与实践,2020(1):52-56.

[24]WORLD ECONOMIC FORUM.Competition policy in a globalized,digitalized economy[EB/OL].(2019-12-11)[20 20-12-29].http://www3.weforum.org/docs/WEF_Competit ion_Policy_in_a_Globalized_Digitalized_Economy_Repor t.pdf.

[25]AKMAN P.An agenda for competition law and policy in the digital economy[J].Journal of European competition law& practice,2019(10):589-590.

[26]曾雄.數字经济中反垄断执法的新问题与思考[J].互联网天地,2018(10):18-23.

[27]王继平,王若兰.作为竞争政策工具的市场研究[J].竞争政策研究,2017(4):60-73.

责任编辑:方程

Challenges of Antitrust Regulation Arising from Platform Competition under Digital Economy

LIN Zi-ying and HAN Li-xin

(School of Law,Dalian Maritime University,Dalian 116026,Liaoning,China)

Abstract:Platform economy is an important part of digital economy. As a new type of economic type and production and organization mode,platforms have significant influence on optimizing allocation of resources,promoting economic diversification and integration,enhancing industrial upgrading and integrated cross-border development.Platform providers also trigger anxieties of antitrust regulations behind its high development.How to properly deal with the relationship between the innovative development of digital economy and reasonably regulating the monopolistic behaviors of the platformsis a burning question for global antitrust jurisdictions to solve. The use of algorithms further complicates the issue regarding collusion,which is to distinguish between firmsintelligent and unilateral reactions to market conditions to maximize profits and practices that result from cooperating with competitors.As a result of the development of digital economy,the abusive conducts of platforms include new forms of abusive conducts prohibited under traditional antitrust law and new types of abusive conducts particularly existed in digital economy.Meanwhile,the impact of kill-zone strategy of big tech firms and mergers between established firms and start-ups on competition is also noteworthy for antitrust law. From the aspects of monopolistic agreement,the abusement of market dominant position,and merger control,we should reinforce supervision on platform competition. Antitrust regulations on platform competition should be proceeded under current antitrust law analytical framework and system.It is wise to adapt to the characteristics and changes of digital economy by improving and updating legislative,enforcement and judicial technology. Meanwhile,we should also conformto the objective laws of digital economy development,innovate the methods of supervising platform competition to construct a fair and orderly competitive environment,enhance the innovation and development of relevant technologies,promote deep integration of platform economy and entity economy,and consequently realize the promotion of economic efficiency and social total welfare.Moreover,we should optimize the competition analysis framework,establish the multivariate analysis frameworks including consumer welfare,data security and privacy,quality of products and servicesto improve the competition policy tools such as market investigation.

Key words:digital economy;platform competition;competition policy;antitrust regulation;antitrust enforcement