动态

2021-02-21

拍赫兹通信新框架助力6G移动通信

我国科研团队日前在国际学术期刊《数字通信与网络(英文)》上发表了“拍赫兹通信:用于无线通信的光谱融合”的研究成果,为6G移动通信提供了新思路。

5G移动通信已进入商用化部署,各国纷纷瞄准未来6G移动通信展开研究工作,力图抢占技术快车道。为了实现全频谱和空间全覆盖的终极目标,有必要梳理人类所有可用的无线通信频段,在排除具有强辐射且对人体有害的X光波段及太赫频段之后,拍赫兹频段成为仅剩的可用通信频谱资源。近年来,针对特定应用场景,学术界和产业界曾尝试以多种光波作为信息载体的无线光通信技术,但这些技术仅使用拍赫兹频段内的碎片化频谱,严重制约了通信网络全局资源优化性能。拍赫兹通信拥有超大带宽和超高空间分辨能力,能兼容匹配多种形态的新型移动终端和“空—天—地—海”的全空间应用场景,满足“人—机—物”互通互联。

这项研究首次提出了拍赫兹通信新体系框架,突破了传统肉眼视觉的光谱分段方法,有机融合红外光、可见光和紫外光多段频谱,实现拍赫兹全频段的有效开发利用。通过频谱感知智能选择波长与空间通道,揭示了全频段信号传输特性和环境噪声影响,展现了拍赫兹通信在室内、室外和水下等全空间场景下的通信距离和数据速率性能极限,并挖掘了拍赫兹载波潜在的偏振和角动量维度特征以用于信号调制与复用,能实现通信链路和网络的灵活智能配置,服务于全息通信等新型高速业务与应用。

2021年度全球生态环境遥感监测报告发布

12月20日,由科技部国家遥感中心组织编制的2021年度全球生态环境遥感监测报告正式发布。

报告具有3个亮点:一是成果多。2021年共部署4个专题,产出23个数据产品,是开展专题研究最多的年份之一,产出数据产品也是历年最多;二是更加突出可持续发展目标。4个专题报告从选题上直接对标可持续发展目标,而且以联合国2030年可持续发展目标提出的2015年为基准年,对目标提出前和提出后的陆域生态系统状况、粮食生产形势等进行监测对比分析,从而反映全球可持续发展进展情况;三是在分析深度上更下功夫。如湖泊专题,不仅分析了气候变化背景下湖泊水量的变化,还进一步对危害淡水安全的藻华爆发情况进行了长时间序列的监测分析。

各国纷纷瞄准6G移动通信展开研究工作

报告未来将聚焦粮食安全、“双碳”目标与气候变化、可持续发展等全球性热点问题及冰冻圈、生态环境脆弱区等重点区域开展遥感监测与分析。目前已确定2022年两个专题是“北极冰雪与生态环境变化”和“全球大宗粮油作物生产与粮食安全形势”。

科技部自2012年启动“全球生态环境遥感监测年度报告”工作,截至2021年已连续10年发布了29个专题报告。该项工作为国家重大战略、国际社会可持续发展和应对气候变化提供了科学数据和决策支撑,是助力我国遥感科技走近世界舞台中央、推动我国深度参与全球环境治理的具体举措和务实行动。

世界最强流深地加速器首批成果发布

中核集团披露,中国首个深地核天体物理实验项目——锦屏深地核天体物理实验首批实验成果发布会12月18日在北京举行。首批发布4个核天体物理关键反应实验研究,测量灵敏度和统计精度均高于国际同类装置水平,达到国际核天体物理直接测量的最大曝光量、最宽能量范围和最高灵敏度。

此举标志着中国核天体物理实验研究步入国际先进行列,中国成为世界上第三个具备开展深地核天体物理研究的国家。美国核天体物理联合会前主席迈克尔·威彻、欧洲射线天体物理实验室负责人罗兰·戴尔、日本国家天文台尾野敏贵分别发来视频祝贺和肯定。

据介绍,核天体物理是基础科学研究的前沿领域之一。中国物理学长期发展规划中将核天体物理列为重要发展领域,而基于深地实验室的天体核反应测量能够提供最基础和精确的实验数据。

中国锦屏地下实验室位于四川省凉山州锦屏山,是目前世界上最深的地下实验室,垂直岩石覆盖达2400米。为更好开展核天体物理关键反应直接测量研究,中国原子能科学研究院牵头联合中国科学院近代物理研究所、北京师范大学等国内外优势力量,在中国锦屏地下实验室完成深地加速器安装运行。2020年12月26日,强流加速器成功出束,成为世界上最强流深地加速器。

中国建成国家温室气体观测网

中国气象局发布我国第一份国家温室气体观测网名录,这标志着我国首个温室气体观测网基本建成。此举将进一步丰富我国地面气象观测站布局,提升气候变化监测评估能力,持续为我国碳达峰、碳中和行动成效科学评估与碳排放核算提供数据支撑。

温室气体是引起气候恶化最主要的大气成分。此次发布的观测网名录包含60个覆盖全国主要气候关键区,并以高精度观测为主的站点,由国家大气本底站、国家气候观象台和国家及省级应用气象观测站(温室气体)等组成。其观测要素涵盖《京都议定书》中规定的二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化碳、六氟化硫和三氟化氮7类温室气体。

我国是世界上较早开展温室气体本底观测的国家之一。中国气象局综合观测司司长曹晓钟介绍,这张“网”背后,是中国气象局代表中国长期持续参与世界气象组织大气成分观测计划,近40年探索积淀形成的观测、标校、产品、应用、服务完整业务体系。

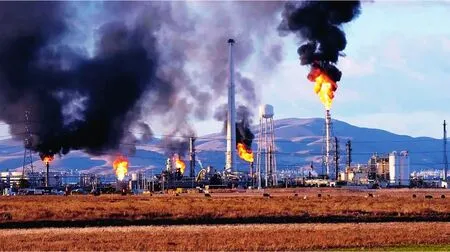

温室气体是引起气候恶化最主要的大气成分

“这将是一张影响深远的观测网。”中国工程院院士、中国气象科学研究院研究员张小曳介绍,依托长序列数据和专业人才队伍,2021年以来中国气象局成立了国家级温室气体及碳中和监测评估中心,在多个省份设立分中心,建成我国碳中和行动有效性评估系统,准确区分全球、区域、城市等不同尺度的自然碳通量和人为碳通量,为实现双碳目标贡献力量。

国家数值风洞套装软件迎来首次“合龙”

12月17日,中国空气动力研究与发展中心历经4年研发的、国产计算流体力学可视化软件NNW-TopViz在成都正式发布。这是国家数值风洞套装软件全体系的首次“合龙”,标志着我国流体力学软件在自立自强道路上迈出了关键一步。

据项目相关负责人介绍,国家数值风洞工程由中国空气动力研究与发展中心联合国内数十家优秀单位共同建设,将在我国计算流体力学领域建成拥有自主知识产权、面向国内开放共享、达到世界一流水平的标志性战略基础设施。目前已发布网格生成软件NNW-GridStar、流场仿真软件NNW-FlowStar、“风雷”开源软件NNW-PHengLEI,此次流场可视化软件NNW-TopViz的发布,是国家数值风洞套装软件的首次“合龙”,正式完成套装体系。

该套装软件可实现高精度的流体计算机仿真模拟,计算各项气动性能,帮助研究人员直观、有效地洞察流场数据的内涵与本质,快速、准确、全方位地把握流场要素特征信息、流动机理和变化规律,可广泛应用于航空航天、地面交通、能源动力等领域。

由此,我国数值风洞工程完成了对流体力学计算全流程的覆盖,具备对该领域进口商业软件的整体替代能力,打破了流体力学工业软件“卡脖子”之痛。据了解,相关研发机构将继续紧盯流体力学相关的国家需求,带动全国100余家航空航天部门、科研院校、制造企业共建共享,推动相关工业软件生态圈的深度融合。