世界一流科技期刊文章精选

2021-02-21

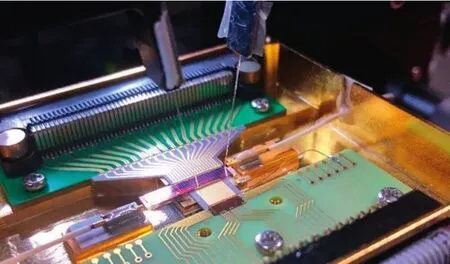

光学智能计算芯片研制

上海交通大学电子信息与电气工程学院电子工程系邹卫文教授团队与北京大学、中国科学院半导体所有关人员合作,设计并研制一款光学相干点积核计算芯片。相关成果发表于Light: Science & Applications。研究团队利用医学图像重构任务作为验证,在芯片上成功地运行了AUTOMAP(用于通用图像重构)神经网络模型,图像重构的质量接近32位计算机的理想水平。该研究不仅推动光学神经网络研究领域攻克实际应用难题,更为下一代智能计算技术提供了新思路。后续进一步提高芯片的器件集成规模,有望实现更高速、更低功耗的光学神经网络处理器,缓解智能算力需求剧增与传统硬件算力受限等矛盾。

光学相干点积核计算芯片及其封装模块(图片来源于上海交通大学新闻学术网)

光学相干点积核计算芯片重构结果与计算机结果的对比(图片来源于上海交通大学新闻学术网)

面向运动探测识别的“全在一”二维视网膜硬件器件

复旦大学微电子学院教授周鹏团队与中国科学院上海技术物理研究所胡伟达研究员合作,运用新型神经网络概念设计出动态感存算一体化、可实现人类视觉完整功能的“全在一”器件,首次得以在时间尺度上进行图像处理,实现运动探测与识别。相关成果发表于Nature Nanotechnology。硅是目前集成电路的主要载体,工艺成本较高,且常规的硅器件结构及系统已无法满足智能时代产生的新需求。为克服硅材料集成密度与能耗的难题,研究团队聚焦物性更丰富、性质更多元的二维材料。该研究中,科研人员利用视网膜硬件,演示了一种高效的运动探测和识别方案,在单一器件上实现了人类视觉的完整功能。

非线性光学材料电子结构与功能基元研究

中国科学院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室郭国聪研究员团队在红外非线性光学晶体材料研究方面取得新进展。相关成果发表于Materials Horizons。研究团队通过理论计算电子局域函数的分数维度,找出了电子结构拓扑量与非线性光学效应和激光损伤阈值的唯象规律,发现共价性和离子性功能基元相互穿插较为均匀的晶体结构有利于获得兼具强非线性光学效应、高激光损伤阈值的红外非线性光学材料,并在实验上合成出具有上述结构特征的系列化合物,这些化合物具有强的倍频信号、高的激光损伤阈值、宽的红外透过范围及满足相位匹配。

SOT型磁性存储器研究

中国科学院微电子研究所微电子器件与集成技术重点实验室毕冲等人与合作者在SOT型磁性存储器(MRAM)研究领域取得进展。相关成果发表于IEEE Electron Device Letters。SOT指自旋轨道扭矩(Spin-Orbit Torque),通过测定在有无辅助磁场下的SOT效率与写入电流方向、辅助场方向及强弱之间的关系,直接证实了支配写入过程的SOT效率也具有本征的非对称性。进一步研究表明,此非对称性来源于辅助磁场对磁性功能层内部自旋排列的精细影响。基于此,研究人员测试了临界写入电流和SOT效率的关系,分析了写入过程的两种物理机制。相关的研究结果从物理机理上限定了实现SOT-MRAM对称性写入的条件。

“祖冲之二号”

中国科学技术大学中国科学院量子信息与量子科技创新研究院潘建伟、朱晓波、彭承志等组成的研究团队与中国科学院上海技术物理研究所合作,构建了66比特可编程超导量子计算原型机“祖冲之二号”,实现了对“量子随机线路取样”任务的快速求解。相关成果先后发表于Physical Review Letters和《科学通报》。“祖冲之二号”采用可调耦合架构,实现了比特间耦合强度的快速、精确可调,显著提高了并行量子门操作的保真度。据目前已公开的最优化经典算法,“祖冲之二号”处理量子随机线路取样问题的速度比目前最快的超级计算机快7个数量级,计算复杂度较谷歌“悬铃木”提高了6个数量级。

“祖冲之二号”量子处理器图(图片来源于中国科学技术大学新闻网)

量子随机线路取样保真度随线路深度的变化及目前最快的超级计算机“富岳”完成相同任务需要的时间。(图片来源于中国科学技术大学新闻网)

新型二维半导体材料性质调控研究

华东师范大学袁清红团队与国内外合作者发现,新型碳基二维半导体材料C3N具有大范围可调带隙、高载流子迁移率、高开关比等性质。相关成果发表于Nature Electronics。该研究揭示了双层结构带隙变化的本质原因是两层C3N之间pz轨道的强耦合导致的费米能级附近的能带劈裂大小,可以用价带顶和导带底波函数的重叠数目进行定量计算,并通过扫描隧道谱等实验表征方法证实了相关理论预测。该研究还发现施加外部电场可以有效地调控双层C3N的带隙。该项研究为双层C3N在电子、光电器件领域的应用奠定了基础,同时也为下一代电子、光电器件材料的研究和应用提供了新思路。

可用于人机交互与机器人控制的离子导体薄膜

中国科学院上海微系统与信息技术研究所陶虎研究员与合作者研制出基于蚕丝蛋白的自愈合离子导体薄膜,可用于极端环境中智能人机交互与机器人控制。相关成果发表于Advanced Science。该离子导体薄膜可作为应变传感器贴敷在机械手或人手的关节处,并结合后端机器学习算法,在极端温度下完成对1024种手势的精确识别,并以99.7%的准确率完成对多种物体的区分与识别。同时,针对真实救援场景中可能存在的诸多尖锐物品对薄膜的损坏,该离子导体薄膜的优秀自愈合功能可以使器件在划伤过后快速愈合并恢复各项性能指标(15秒内),进而实现长期稳定传感和信息交互。

双耦合协同调控的全新生长机理

北京大学物理学院凝聚态物理与材料物理研究所、人工微结构和介观物理国家重点实验室刘开辉教授课题组与合作者提出双耦合协同调控的全新生长机理,在蓝宝石衬底上成功制备2英寸单层单晶二硫化钨。相关成果发表于Nature Nanotechnology。与硅基芯片依赖于晶圆级单晶硅锭制备相似,实现二维材料芯片级应用须以大尺寸、高质量的二维单晶制备为基础。该研究提出二维材料与绝缘衬底面内范德华耦合作用和台阶相互作用的双耦合协同调控新机理。新制备机理适用于若干二维单晶材料的制备,并在a面蓝宝石衬底上同时实现了单晶二硫化钼、二硒化钨和二硒化钼的外延生长。

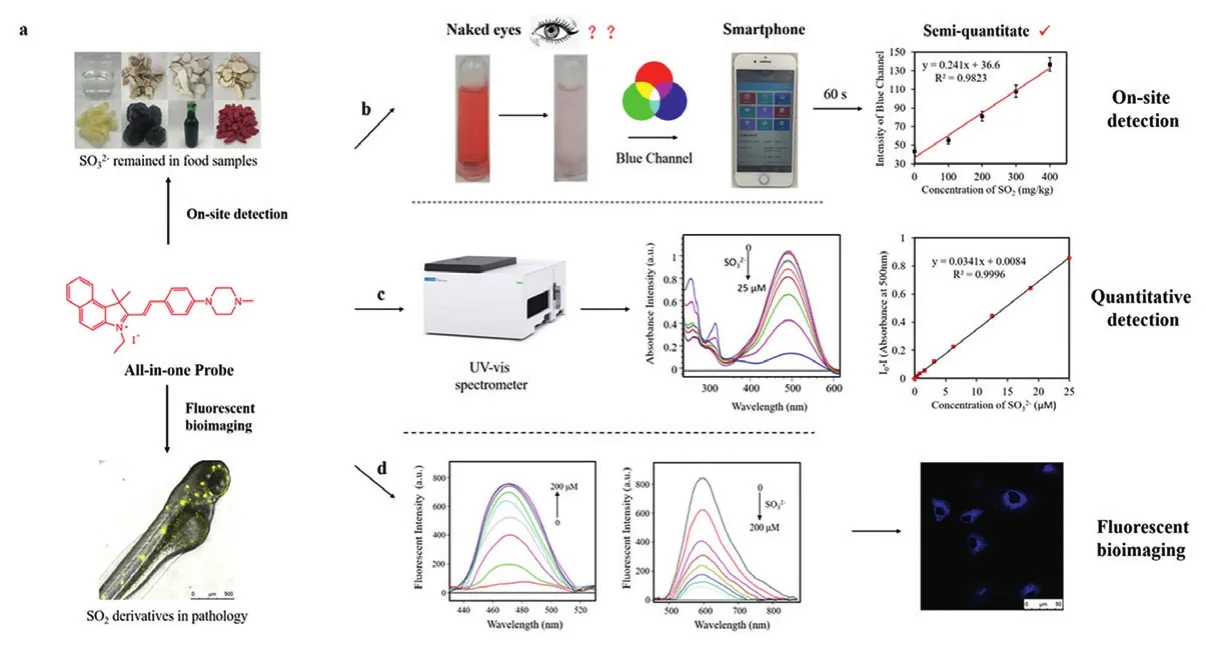

中药二氧化硫残留智能快检系统

上海中医药大学中药学院张彤教授与合作者在中药二氧化硫残留快速检测方法研究中取得进展。相关成果发表于Journal of Hazardous Materials。二氧化硫残留主要来源于药材的硫磺熏蒸,长期食用会引起一系列不良反应如哮喘、偏头痛等,同时如干果、蜜饯、粉丝等食品的二氧化硫超标问题也是食品安全检查的重点。该研究设计了一款选择性好、灵敏度高、抗干扰能力强的亚硫酸盐特异性荧光探针I,同时利用该探针的紫外吸收,以及荧光强度变化与反应液中亚硫酸盐的浓度的线性相关性,可实现溶液中亚硫酸盐的定量分析,从而建立了中药和食品中二氧化硫残留的定量测定方法,检测效率和检测成本明显优于现有法定方法。

中药二氧化硫残留快速检测过程(图片来源于上海中医药大学网站)

桑葚成分的抗癌作用研究

沈阳药科大学陈丽霞、李华、孙德娟与合作者对黑桑的果实进行了研究,分离得到20个化合物,所有分离得到的化合物直接靶向PHGDH(3-磷酸甘油酸脱氢酶),具有抑制癌症的作用。相关成果发表于Journal of Agricultural and Food Chemistry。黑桑(Morus nigra Linn.)为桑科桑属重要的药用植物之一。黑桑果实既可入药,又可入食。研究表明,黑桑能够发挥抗氧化、抗炎、抗病毒等作用。论文评价了所有分离得到的化合物对PHGDH的抑制作用,发现其中的咖啡酸甲酯对PHGDH表现出显著的抑制作用。酶抑制动力学分析表明,相对于底物3-PG,咖啡酸甲酯是一种非竞争性抑制剂,并且呈浓度依赖性抑制。

多糖的多维度化学指纹谱与心肌细胞保护作用研究

天津中医药大学果德安、杨文志等人聚焦人参属中药多糖组成与活性差异,取得了人参属中药(人参、红参、西洋参、三七、竹节参、珠子参)的最新研究成果。相关成果发表于Carbohydrate Polymers。6种人参属中药中多糖含量差异明显(红参中含量最高,三七中最低),分子量分布范围重叠度高;6种人参属中药多糖水解后的寡糖指纹谱相似度高,8种差异寡糖可有效区分三七与其他品种。红参多糖对氧糖剥夺(OGD)和氧糖剥夺再灌注(OGD/R)所致的H9c2心肌细胞损伤有明显的保护作用,以及线粒体功能增强的作用。该研究为人参属中药多糖的研究及开发利用提供了重要的依据。

溶瘤疗法研究进展

南京中医药大学曹鹏团队与扬州大学陈刚合作,开发了一种“相辅相成”的生物杂化系统,用于转移性乳腺癌的“病毒-免疫”联合治疗。相关成果发表于Advanced Science。通过自然杀伤(NK)细胞负载并保护溶瘤腺病毒(Ad),具有肿瘤归巢能力的NK细胞作为生物反应器又为溶瘤病毒的扩增与靶向释放提供了保障;作为反馈,Ad感染后又能以STAT4-颗粒酶B依赖的形式激活NK细胞的I型干扰素信号通路,以增强其抗肿瘤活性。该杂化系统可以通过促进树突状细胞(DC)成熟及重编程巨噬细胞为M1型缓解肿瘤微环境的免疫抑制现象,体外、体内实验均表明该系统具有良好的抗肿瘤及抗转移活性。

多源RNA互作数据资源与分析平台RNAInter

成都中医药大学中医药创新研究院陈伟教授,南方医科大学王栋教授、苏晞教授、黄燕教授等人合作,在生物信息学研究领域取得研究进展。相关成果发表于Nucleic Acids Research。RNA互作网络对于复杂疾病研究有着重大意义。尽管已有数据库收录了RNA互作信息,但伴随测序技术逐渐完善并日趋成熟,RNA互作数据大量涌现。该研究通过对多源RNA互作数据进行有效整合,构建了综合性数据资源与分析平台RNAInter,实现了对不同类型RNA互作数据进行查询、分析和预测的功能。RNAInter数据库是目前RNA相关互作领域数据量最大,涵盖信息面最丰富的数据库之一。

RNAInter v4.0(图片来源于成都中医药大学网站)

小儿热惊厥治疗的策略研究

浙江中医药大学陈忠教授团队通过将Caspase-1小分子抑制剂CZL80高效负载在热敏胶束给药系统中,运用热敏胶束高温解散的特点,在热惊厥发作时触发药物释放进行及时治疗,为小儿热惊厥的高效治疗提供了一种新策略。相关成果发表于Signal Transduction and Targeted Therapy。小儿热惊厥是由高热引起的发作性疾病,是婴幼儿时期最为常见的疾病类型。该研究设计了一种基于聚乙二醇-g-聚丙烯酰胺-丙烯腈的嵌段共聚物p(AAm-co-AN)-PEG,通过调节丙烯酰胺和丙烯腈单体的比例来调控聚合物的最高临界溶液温度为39℃。当温度升高至39℃以上时,胶束发生解散并快速释放出抗炎药物分子CZL80(Caspase-1小分子抑制剂)。

基因组测序揭示紫苏的起源进化

中国中医科学院中药研究所张玉军、陈士林与合作者组装了高油高产紫苏品系PF40的染色体水平高质量基因组,揭示了植物多倍化的早期影响。相关成果发表于Nature Communications。紫苏早在战国时期的《尔雅》中就有“苏,桂荏”的描述,作为第一批列入“药食同源名录”的植物,紫苏既用于治疗风寒感冒、咳嗽呕吐、鱼蟹中毒等,亦常用于生鲜烹饪、腌渍上色等。基于团队在国内外收集的近两百份紫苏种质资源,揭示了四倍体紫苏的起源与进化路径。该研究还对紫苏的产量、千粒重、株型、脂肪酸含量、单萜类挥发性化合物等重要农艺和药学性状进行了全面深入的遗传学解析,获得了决定其表型的关键基因及其变异。

马尾藻甾醇缓解动脉粥样硬化及其潜在作用机制

中国科学院上海营养与健康研究所研究员应浩研究组与合作团队发现来源于羊栖菜中的马尾藻甾醇(Saringosterol)能够调控胆固醇代谢,有效地改善动脉粥样硬化。相关成果发表于Marine Drugs。羊栖菜是常见的可食用褐藻,具有多种生物活性,如抵抗肥胖等。通过高脂喂养的ApoE-/-小鼠构建动脉粥样硬化模型研究表明,马尾藻甾醇干预能够有效缓解动脉粥样硬化,降低血清胆固醇水平,并且不会引起肝脏脂肪变性的不良反应。进一步研究发现,马尾藻甾醇可以调节肝脏、小肠及巨噬细胞中LXR的靶基因的表达,促进巨噬细胞胆固醇外排和抑制胆固醇的摄取,促进肝脏中胆固醇分解代谢和分泌,减少肠内胆固醇的吸收及外排。