基于归因矩阵方法的中国产业竞争力测度研究

2021-02-18许京婕

许京婕

(闽南师范大学商学院,福建 漳州 363000)

鉴于全球价值链重塑及其多重冲击和挑战,从国内国际市场的产品需求拉动效应出发,按照产业全球价值链增值能力测度我国产业竞争力,在全球价值链分工中有效识别我国优劣势产业,助力优化我国产业国际市场布局和商品结构,谋划全产业链协同发展格局,具有重要的理论研究价值和现实意义。

中国制造业国际竞争优势研究已引起众多学者关注。从测度方法上看,王燕飞、张淑芹等多数学者主要从贸易竞争力指数,显示性比较优势指数以及全球价值链地位指数等方面评估中国制造业竞争优势[1-2],从全球价值链视角利用归因矩阵评估中国产业竞争力的文献很少。归因矩阵最早由Lipstein提出并用以评估市场结构摄动状况[3]。Rogerson将该方法应用于投入产出模型,对里昂惕夫逆矩阵按照行或列标准化得到状态转移矩阵,以状态转移矩阵构建归因矩阵来评估产业结构调整效果[4]。Jackso以最终产品需求拉动效应解释归因矩阵元素的含义,由此形成产业竞争力测度方法,从产业增加值份额变动评估产业竞争力及其归因[5]。后续有学者采用该方法开展产业竞争优势研究,比如,Pnevmatikos分析了希腊在经济危机前后的产业结构调整成因[6];路正南测算了我国产业需求拉动作用和供给推动作用并依此识别产业关键部门[7]。然而,以里昂惕夫逆矩阵的行或列标准化方式形成状态转移矩阵,将使得状态转移矩阵元素的含义难于合理阐释,这是构建归因矩阵时必须解决的瑕疵。

状态转移矩阵元素的含义可以从全球价值链分工视角进行阐释。Fally在提出生产阶段数概念时指出,产品最终价值由依附在每一个生产阶段的附加值所形成,而且每个生产阶段所形成的附加值份额加总为1[8]。这表明以增加值率对角矩阵与里昂惕夫逆矩阵的乘积作为修正里昂惕夫逆矩阵具有列和为1的特征,其列上的元素就是单位产品在产业全球价值链上各生产阶段所形成的附加值份额。可见,修正里昂惕夫逆矩阵作为状态转移矩阵,其元素体现了相应产业的全球价值链增值水平。

综上所述,产业竞争力可以归因为产业全球价值链增值能力变化,即在全球价值链分工调整时,产业全球价值链增值能力提升则该产业竞争力增强。因此,本文认为可以采用列增长态归因矩阵,从全球价值链增值的视角构建产业竞争力测度方法。本文可能的研究创新之处是,以增加值率对角矩阵修正的里昂惕夫逆矩阵作为状态转移矩阵,从产业全球价值链增值视角阐释状态转移矩阵元素的含义,拓展了归因矩阵方法在全球价值链分工领域的应用。在实证分析方面,本文选取2010-2014年的世界投入产出表,利用归因矩阵评估我国产业竞争力,并提出提升我国产业竞争力的对策建议。

一、理论模型

(一)列增长态归因矩阵

设Ωt和Ω0分别为t期和基期的状态转移概率矩阵,Ωt的列和为1,矩阵C为反映两个时期状态转移矩阵变化的归因矩阵,则有:

如果从基期0到t期的状态转移概率矩阵保持不变,状态概率转移矩阵在该时期就维持在原始态,此时对应的原始态归因矩阵为单位矩阵。因此,归因矩阵C包含了原始态归因矩阵I和增长态归因矩阵D,并可表示为:

由式(1)和式(2)可得到:

性质1:列和对应相等的两个状态概率转移矩阵Ωt和Ω0,如果存在增长态归因矩阵D满足式(3),则有:

设M0为Ω0的伴随矩阵,由式(3)可得到:

其中,元素dik是状态i到状态s之间转移概率的加权平均值,该值大于零表示状态i到状态k的转移概率增加,该值效于零表示状态i到状态k的转移概率减少。

(二)产业全球价值链分工程度

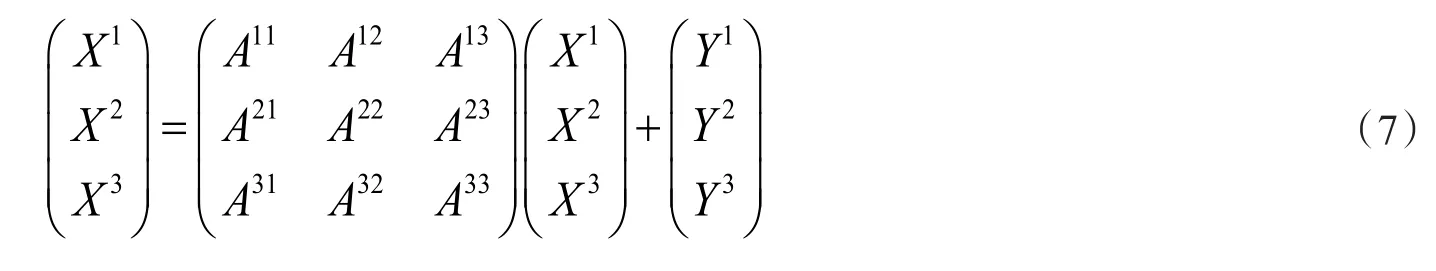

设分块矩阵Aij为直接消耗系数矩阵,Yi和Xi分别为第i区域的产业最终产品需求列向量和产业总产出列向量,则三区域投入产出模型可表示为:

设分块矩阵I为第ii区域的单位对角矩阵,分块矩阵B为相应的Leontief逆矩阵,则由式(7)可得到:

按照Rasmussen(1956)的前向产业关联系数测算方法,区域前向产业关联系数可表示为:

其中,Bij为第j区域产业1单位最终产品需求所拉动的第i区域产业总产出。

Rasmussen以里昂惕夫逆矩阵的行和测度前向产业关联系数[9]。一个产业的前向产业关联系数越大表明该产业对各产业单位最终产品需求的感应程度就越强,各产业单位最终产品需求对该产业产出的拉动作用就越大。针对以往研究并没有从理论上阐析该产业竞争优势来源的瑕疵。本文试图依托产业生产工序分工理论,遵循Jackson的研究思路,以产业参与生产工序分工的生产阶段数探讨产业竞争优势来源[5]。

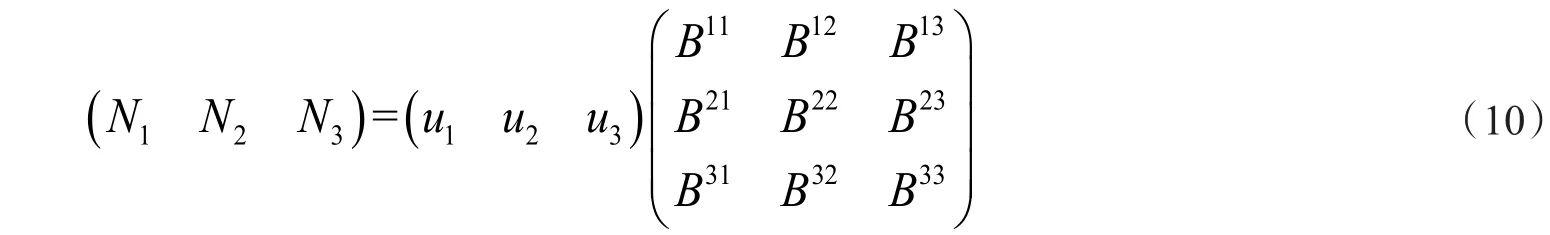

设ui和Ni分别为第i区域产业单位行向量和产业全球生产阶段数,按照Fally的生产阶段数测算方法,区域产业全球生产阶段数表达式为:

其中,Bij为第i区域产业参与第j区域产业全球生产工序的生产阶段数。

从式(9)和式(10)对比可发现,元素Bij可以看成是第i区域产业参与第j区域产业全球生产工序分工的生产阶段数,也可以看成第j区域产业单位最终产品需求拉动第i区域产业的产出量。以第1区域为例,产业总产出效应L1可看成是单位最终产品需求依第1区域产业参与各区域产业全球生产工序的生产阶段数,所拉动的第1区域产业产出量总和。

设vi和Vi分别为第i区域产业增加值系数对角矩阵和增加值列向量,则经济体产业最终产品需求的产业增加值拉动效应可表示为:

从式(11)可发现,元素Ωij按列可以看成是第j区域产业依全球价值链分布在第i区域产业生产阶段上的增加值份额,用于评估第i区域产业参与第j区域产业全球价值链分工程度。元素Ωij按行可以看成是第j区域产业单位最终产品需求,依第i区域产业参与第j区域产业全球价值链分工程度所拉动的第i区域产业增加值。

(二)基于归因矩阵的产业竞争力测度方法

如果把第i区域产业参与第j区域产业全球价值链分工程度变动归因于经济体产业完全产品需求综合拉动作用所引起的第i区域产业增加值变动,那么第i区域产业参与第j区域全球价值链分工程度变动量,应该从完全产品需求对第i区域产业增加值综合拉动效应的角度进行核算。按照该思路,列增长态归因矩阵方法可以用来测算第i区域产业参与第j区域全球价值链分工程度变动量。

因此,经济体参与产业全球价值链分工的状态概率转移矩阵Ω可表示为:

设τij,0为基期状态转移矩阵逆矩阵(Ω0)−1中相应的分块矩阵,则状态转移矩阵Ω从基期0到t期变化的增长态归因矩阵D可表示为:

以第1区域为例,该区域产业参与第j区域产业全球价值链分工程度变动量可表示为:

从D1j与ΔΩ1j的比较可知,D1j测度经济体产业以最终产品需求相对份额为权重拉动第1区域产业增加值的变动量,ΔΩ1j则仅仅测度第j区域产业以单位最终产品需求拉动第1区域产业增加值的变动量。显然,D1j与ΔΩ1j相比可以从经济体产业完全产品需求拉动效应的角度更合理地测度第1区域产业参与第j区域产业全球价值链分工调整状况。

第i区域产业参与经济体全球价值链分工调整所形成的产业竞争力系数可表示为:

遵循Jackson的解释,如果LFVi> 0 ,则第i区域产业在参与经济体产业全球价值链分工调整中提升了产业竞争力,此时全球产业最终产品需求对该产业增加值的拉动作用得到增强;如果LFVi< 0 ,则第i区域产业在参与经济体产业全球价值链分工调整中削弱了产业竞争力,此时全球产业最终产品需求对该产业增加值的拉动作用有所减弱[5]。

从产业竞争力系数构成看,一个国家产业参与全球价值链分工调整所形成的产业竞争力系数可分为两部分,即参与国内产业全球价值链分工调整所形成的产业竞争力系数,以及参与国外产业全球价值链分工调整所形成的产业竞争力系数。以第1区域为例,第1区域产业参与本区域产业价值链分工调整所形成的产业竞争力系数为,参与第2和3区域产业全球价值链分工调整所形成的产业竞争力系数分别为和,后两者之和即为第1区域产业参与国外产业全球价值链分工调整所形成的产业竞争力系数。

特别地,第i区域参与全球价值链分工调整所形成的整体产业竞争力系数可表示为:

二、实证分析

(一)数据来源及处理说明

本文选取Timmer M P编制的世界投入产出表进行实证分析[10],该表由43个经济体56个行业所构成。本文按照我国的主要贸易对象选择其中13个经济体进行分析,其中把中国(CHN)以外的澳大利亚(AUS)、印度尼西亚(IDN)、日本(JAP)和韩国(KOR)归为RCEP成员国,把德国(DEU)、法国(FRA)、英国(GBR)、意大利(ITA)归为欧盟成员国,把俄罗斯(RUS)、印度(IND)和台湾地区(TWN)归为周边经济体,把加拿大(CAN)和美国(USA)归为北美国家,把其余的国家或地区归为其他经济体。本文参考段玉婉(2018)的划分标准对制造业进行分类,把食品、饮料及烟草制造业(C10-C12)、纺织、服装皮革制品制造业(C13-C15)、木材及其制品制造业(C16)、纸和纸制品制造业(C17)、记录媒介物的印刷复制业(C18)、焦炭和精炼石油产品制造业(C19)、橡塑及塑料制造业(C22)、其他非金属矿产品制造业(C23)、金属制造业(C24)和家具制造业(C31-C32)归为传统制造业,把化学化工产品制造业(C20)、基本医学和药剂制造业(C21)、合金制造业(C25)、计算机、电子和光学产品制造业(C26)、机械设备制造业(C27)、电气设备制造业(C28)、汽车、挂车和半挂车制造业(C29)和其他运输设备制造业(C30)归为先进制造业。本文按照张会清(2018)的划分标准对服务业进行分类,把批发贸易,机动车辆和摩托车除外(G46)、零售贸易,机动车辆和摩托车除外(G47)、陆上运输和管道运输(H49)、水上运输(H50)、航空运输(H51)、仓储和运输辅助活动(H52)、邮政和邮递活动(H53)、食宿服务活动(I)等行业归为传统服务业,把电信(J61)、计算机程序设计、咨询及信息服务活动(J62_J63)、金融服务活动(K64)、保险、再保险和养老金基金(K65)、房地产活动(L68)、法律、会计和管理咨询活动(M69_M70)、科学研究与开发(M72)、其他专业、科学和技术活动(M74_M75)、行政及辅助活动(N)、公共服务社会保障活动(O84)、教育类活动(P85)、人类健康社会活动(Q)和其他服务互动(R-S)等行业归为现代服务业。

(二)我国产业竞争力分析

从图1可发现,我国制造业过于依赖国外产业全球价值链分工调整来提升产业竞争力,服务业参与国内外产业全球价值链分工调整都能较大幅度提升产业竞争力。

图1 我国制造业和服务业参与产业全球价值链分工调整的产业竞争力系数分布情况

其一,我国制造业参与全球价值链分工调整所形成的产业竞争力系数为4.472,其中参与本国产业全球价值链分工调整所形成的产业竞争力系数为-0.801,参与国外经济体产业全球价值链分工调整所形成的产业竞争力系数为5.273,所占份额分别为-17.92%和117.92%。这表明我国制造业依赖于国外经济体产业全球价值链分工调整来提升整体竞争力,参与国外经济体产业全球价值链分工调整所形成的产业竞争力上升幅度大于参与本国产业全球价值链分工调整所形成的产业竞争力下降幅度,是我国制造业整体产业竞争力提升的根本原因;从我国制造业参与全球价值链分工调整所提升的产业竞争力主看,制造业参与其他经济体、RCEP成员国、周边经济体、北美国家和欧盟成员国等产业全球价值链分工调整所形成的产业竞争力系数分别为3.246、0.906、0.706、0.321和0.091,所占份额分别为72.62%、20.28%、15.80%、7.18%和2.04%。这表明我国制造业参与其他经济体产业全球价值链分工调整能获得较强的竞争优势,参与RCEP成员国和周边经济体产业全球价值链分工调整也能提升可观的产业竞争力,但参与北美国家和欧盟成员国产业全球价值链分工调整所提升的产业竞争力较为微弱。显然,我国制造业在参与欧盟成员国和北美国家等经济体产业全球价值链分工调整中获取竞争优势的能力依然不足,参与其他经济体、RCEP成员国和周边经济体的产业全球价值链分工是我国制造业提升产业竞争力的主要途径。

其二,我国服务业参与全球价值链分工调整所形成的产业竞争力系数为4.960,其中参与本国产业全球价值链分工调整所形成的产业竞争力系数为1.946,参与国外产业全球价值链分工调整所形成的产业竞争力系数为3.014,所占份额分别为39.23%和60.77%。这表明我国服务业参与国内外产业价值链分工调整都能较大幅度提升产业竞争力;从我国服务业参与全球价值链分工调整所形成的产业竞争力看,服务业参与其他经济体产业全球价值链分工调整所形成的产业竞争力系数为2.081,所占份额为41.95%,参与RCEP成员国和周边经济体产业全球价值链分工调整所形成的产业竞争力分别为0.376和0.343,所占份额分别为7.59%和6.91%。参与北美国家和欧盟成员国产业全球价值链分工调整所形成的产业竞争力系数分别为0.066和0.148,所含份额分别为1.33%和2.98%。可见,我国服务业在参与RCEP成员国、周边经济体以及北美国家产业全球价值链分工调整中获取竞争优势的能力依然不足,参与其他经济体及国内产业全球价值链分工调整是我国服务业提升产业竞争力的主要途径。

从图2可发现,我国传统制造业部门参与传统制造业国内价值链分工调整所形成的产业竞争力大幅度下降,以及先进制造业部门分别参与先进制造业和传统服务业的国内价值链分工调整所形成的产业竞争力大幅度下降,导致我国制造业在参与国内价值链分工调整时产业竞争力有所削弱。我国传统服务业部门参与制造业国内价值链分工调整能大幅度提升产业竞争力,现代服务业部门参与制造业和服务业国内价值链分工能提升较可观的产业竞争力。

图2 我国制造业和服务业参与国内产业全球价值链分工调整的产业竞争力系数分布情况

其三,我国传统制造业部门参与传统制造业、先进制造业、传统服务业和现代服务业的国内价值链分工调整所形成的产业竞争力系数依次为-0.6065、0.085、-0.0348和-0.0296,所占份额分别为103.52%、-14.51%、5.94%和5.05%,这表明传统制造业部门在参与传统制造业国内价值链分工调整时大幅度削弱了产业竞争力。先进制造业部门参与传统制造业、先进制造业、传统服务业和现代服务业的国内价值链分工调整所形成的产业竞争力系数依次为0.0878、-0.293、-0.293和-0.0209,所占份额分别为-16.91%、56.43%、56.43%和4.03%,这表明先进制造业部门在参与先进制造业和传统服务业的国内价值链分工调整时也大幅度削弱产业竞争力。

其四,我国传统服务业部门参与传统制造业、先进制造业、传统服务业和现代服务业的国内价值链分工调整所形成的产业竞争力系数依次为0.3471、0.3206、0.1349和0.0391,所占份额分别为41.24%、38.09%、16.03%和4.64%,这表明传统服务业部门参与制造业国内价值链分工调整能大幅度提升产业竞争力。现代服务业部门参与传统制造业、先进制造业、传统服务业和现代服务业的国内价值链分工调整所形成的产业竞争力系数依次为0.2591、0.2805、0.1532和0.2719,所占份额分别为26.86%、29.07%、15.89%和28.18%,这表明现代服务业部门在制造业和服务业的国内价值链分工调整都能提升可观的产业竞争力。

三、结论

本文依托全球价值链分工理论,以增加值率对角矩阵修正的里昂惕夫逆矩阵作为状态转移矩阵,把产业参与全球价值链分工调整归因于最终产品需求对产业增加值变动的综合拉动作用,并遵循Jackson的研究思路,以最终产品需求依产业参与全球价值链分工程度变动拉动产业增加值变动的综合效应构建产业竞争力测度方法。该产业竞争力测度方法,可以从最终产品需求拉动产业增加值效应的角度,更合理地评估产业参与全球价值链分工调整所形成的产业竞争力状况。

实证分析结果表明,我国整体产业竞争力大幅度提升得益于制造业和服务业在参与产业全球价值链分工调整中获得了尤为突出的竞争优势。更为具体的结论如下:

从制造业看,我国制造业过度依赖全球价值链分工调整来提升产业竞争力,在参与欧盟成员国和北美国家等经济体产业全球价值链分工调整中获取竞争优势的能力仍偏弱,参与其他经济体、RCEP成员国和周边经济体的产业全球价值链分工依然是我国制造业提升产业竞争力的主要途径。值得注意的是,我国制造业参与国内价值链分工调整所形成的产业竞争力有所削弱,主要原因是传统制造业部门参与传统制造业国内价值链分工调整所形成的产业竞争力大幅度下降,以及先进制造业部门分别参与先进制造业和传统服务业国内价值链分工调整所形成的产业竞争力大幅度下降。

从服务业看,我国服务业参与其他经济体产业价值链分工调整可以大幅度提升产业竞争力,但是参与RCEP成员国、周边经济体以及北美国家产业全球价值链分工调整中获取竞争优势的能力依然不足。另外,我国服务业参与国内产业价值链分工调整也能提升较为可观的产业竞争力,主要原因是我国传统服务业部门参与制造业国内价值链分工调整能大幅度提升产业竞争力,现代服务业部门参与制造业和服务业的国内价值链分工能提升可观的产业竞争力。

上述研究表明,在全球价值链分工调整下,我国制造业和服务业须立足国内国际双循环相互促进的新发展格局,发挥市场优势和内需潜力,以提升我国整体产业竞争力。在制造业方面,要打造和强化与RCEP及其他贸易经济体的区域价值链合作,加强同“一带一路”周边沿线国家产业全球价值链协作,并循序渐进,不断稳固和提升我国制造业在全球价值链分工中的参与程度和分工地位;在服务业方面,要打造全方位开放新格局,保持传统服务业优势的同时加快发展现代服务业,推动服务业在我国及其他经济体全球价值链分工中的转型升级,提升服务业的竞争力。