希氏束起搏对永久性起搏器植入患者心脏结构及心功能分级的影响

2021-02-15刘瑾瑾

刘瑾瑾

(河南省确山县人民医院心血管内科二病区 确山 463200)

老年群体机体功能逐渐下降,其心脏功能也随之降低,常表现为心脏传导系统组织增生、功能退行性损伤等生理改变,如不及时治疗可引起严重后果,甚至威胁患者生命安全[1]。既往临床多采用右室心尖部起搏进行植入治疗,可通过提前搏动右室心尖部,而后将心肌细胞输送至左室搏动,进而形成左束支传导阻滞,对于改善患者心功能具有一定作用,但由于此治疗方式改变了室壁搏动顺序及心室收缩一致性,可造成患者心功能产生明显功能缺损,疗效不理想[2~3]。近些年,希氏束起搏植入治疗逐渐应用于临床治疗中,治疗方式更接近生理搏动顺序,对于患者心功能影响较小,疗效更加显著[4]。但目前医学界关于两种治疗方式的相关专项研究并不多。基于此,本研究探讨希氏束起搏对永久性起搏器植入患者心脏结构及心功能分级的影响。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析我院心血管内科2017年1 月~2019 年1 月收治的60 例永久性起搏器植入患者临床资料,依据起搏治疗方式不同分为对照组28 例和观察组32 例。对照组男15 例,女13 例;年龄57~72 岁,平均(64.32±4.07)岁;高血压病史8例,脑血管病史1 例,血脂异常4 例,糖尿病史8 例。观察组男17 例,女15 例;年龄56~74 岁,平均(64.27±4.15)岁;高血压病史7 例,脑血管病史1例,血脂异常5 例,糖尿病史13 例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可对比性。

1.2 入组标准 纳入标准:均符合中国起搏电生理学会心脏起搏器植入ⅠA 类适应证[5];临床资料与随访资料均完整。排除标准:合并严重心脏瓣膜病者;合并因心肌梗死所致传导阻滞者;合并重要脏器(肝、肺、肾)严重功能异常者;合并免疫系统、精神系统异常者;存在既往起搏器植入史者;合并凝血功能障碍者。

1.3 治疗方法

1.3.1 常规治疗 两组起搏治疗前均给予常规治疗,包括维持心率稳定、补充体液及维持水电解质平衡等。治疗前常规予以凝血功能等常规检查。

1.3.2 对照组 给予右室心尖部起搏,患者取仰卧位,常规麻醉及消毒铺巾处理,常规采取Seldinger血管穿刺法,取患者锁骨下静脉穿刺处理,将固定电极置入患者右室心尖部,将右心房电极植入右心耳,医护人员详细记录电极起搏阈值、P 波、阻抗以及R波振幅,于X 线透视下观察起搏导线位置。进行12个月持续随访。

1.3.3 观察组 给予希氏束起搏,患者取仰卧位,常规局麻及消毒铺巾,取股静脉处置入标测导管直至三尖瓣环前间隔部,外部连接多导电生理仪(美国GE 公司,型号:2290)标测希氏束;植入时指导患者采取右前斜位30°,过程中予以X 线透视辅助,适时调整可控指引导管远端弯曲角度,必要时可行逆时针旋转,将其首端靠近希氏束标测导管首端,取导线从指引导管内穿刺至局部组织,并保证其首端留出1 cm 左右;若导线标测到尺寸较大希氏束则成功进行希氏束起搏,并将其沿顺时针旋转其远心端5转左右固定,撤出指引导管至高位右房并调整导线张力,测定并记录各项参数水平。进行12 个月持续随访。

1.4 观察指标 (1)起搏器程控内容:心室电极感知、阈值及阻抗;(2)心功能分级:采用美国纽约心脏病学会心衰程度分级(NYHA)[6],包括Ⅰ级:心脏病患者日常活动不受限制,一般体力劳动不会引起心悸、气喘等;Ⅱ级:心脏病患者日常活动受到轻度限制,一般体力劳动可引起心悸、气喘;Ⅲ级:心脏病患者体力活动明显受限,小于一般活动可引起心悸、气喘;Ⅳ级:心脏病患者不可从事任何体力活动,正常休息状态也可引起心衰症状。

1.5 统计学方法 应用SPSS20.0 统计学软件分析处理数据,以()表示计量资料,组间用独立样本t检验,组内用配对样本t检验,计数资料以%表示,采用χ2检验,等级资料采用秩和检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组起搏器程控内容对比 相比对照组,观察组治疗后6 个月、12 个月感知、阻抗较低,阈值较高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组起搏器程控内容对比()

表1 两组起搏器程控内容对比()

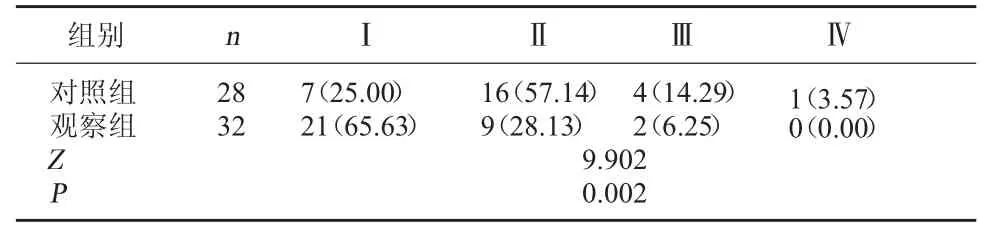

2.2 两组心功能分级对比 相较对照组,观察组心功能恢复情况较好,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组心功能分级对比[例(%)]

3 讨论

老年群体由于机体各项功能下降,导致心脏负荷增加,致使心脏功能出现异常,常表现为心律失常等[7]。目前临床常采用右室心尖部起搏与希氏束起搏用于治疗,但目前医学界鲜有对两种治疗方式比较的专项研究。

本研究结果显示,相比对照组,观察组治疗后6个月、治疗后12 个月电室电极感知、阻抗较低,阈值较高;相较对照组,观察组心功能恢复情况较好。表明永久性起搏器植入患者采用希氏束起搏效果优于右室心尖部起搏,可有效改善患者心功能。分析原因在于,右室心尖部起搏主要起搏内容:先行搏动右室心尖部,由心尖向心尖底部上下搏动,由右室向左室左右搏动,其颠覆常规右室心尖部搏动顺序;其次左右室壁搏动需经心肌细胞传导,而心肌细胞传导速率相比浦肯野纤维较慢,则会导致室壁搏动时间增加,引起室壁搏动失去同步性,最终导致患者左右心室不可协调收缩,引起心室有效射血量减少,从而导致患者心功能产生不同程度下降。

希氏束起搏起始点于希氏束及其周围,搏动过程中搏动神经从希氏束传递至左右束支,而后途径浦肯野纤维网,最后对左右心室肌细胞进行搏动处理,可形成左右心室同步搏动并同时收缩,达到自右上至左下的平衡搏动,模拟生理性搏动路径以降低搏动过程对于患者心功能的损伤[8]。相关研究表明,长期右心室起搏与不良心血管事件有关,其显示右室心尖部搏动可有效判断患者心力衰竭与房颤发生,主要是由于右室心尖部搏动不同步运动性引起的二尖瓣返流,导致患者产生心力衰竭。而希氏束搏动通过去极化诱导正常同步性激动,避免非同步性收缩及其引起的心力衰竭与心功能下降。相关报道称希氏束搏动还可预防心室扩大、心功能恶化,对于改善患者预后具有积极影响。但由于希氏束搏动导线植入过程较为复杂,术中操作难度较大导致手术时间较长,因此采用具有丰富植入经验的医生以便短时间内完成希氏束电极固定与植入处理对于提升手术成功率至关重要。但由于本研究纳入样本量不足及治疗后随访时间有限等因素导致本研究结论可能存在一定局限性,未来还需扩大样本量并延长随访时间以便使研究结论更准确、全面。

综上所述,永久性起搏器植入患者采用希氏束起搏效果优于右室心尖部起搏,可有效改善患者心功能,利于患者预后。