学校教育与共同体建设

2021-02-13陈学金巴战龙

陈学金 巴战龙

【摘 要】二十世纪八十年代之后,以“跨文化沟通教育体系”“多元文化整合教育理论”为标志,中国人类学者从全球、国家、地方三个层面开始系统探讨学校教育与共同体建设问题。以二十一世纪之后的民族文化/非物质文化遗产进校园的实践为标志,国家通过学校教育传承地方知识培育学生的地方文化认同进而培育中华民族共同体意识。纵观百余年来中国学校教育塑造国家共同体的理论实践,其核心问题就是学校教育中的文化选择、整合与传递问题。要构建中国教育人类学的理论体系和话语体系,为铸牢中华民族共同体意识提供理论支撑。

【关键词】学校教育;共同体建设;文化选择;中华民族;教育人类学

【作 者】陈学金,北京市社会科学院社会学研究所副研究员。北京,100101。巴战龙,北京师范大学社会学院副教授。北京,100875。

【中图分类号】C956 【文献标识码】A 【文章编号】1004-454X(2021)06-0046-0010

冷战结束后,全球化进程不仅加快了世界各国在经济、政治、社会和文化领域的合作与交流,同时也加剧了各国之间的相互竞争,世界进入了“全球性大社会”时代。在此种条件下,国民对国家强烈的认同感和归属感对一个国家的持续稳定发展愈加重要。对于一个疆域辽阔的多民族国家而言,它最关心的问题是塑造与提升全体公民的国家共同体意识,对内实现社会团结,防止分裂主义,对外与世界其他国家展开合作与竞争。习近平在全国民族团结进步表彰大会上指出,“实现中华民族伟大复兴的中国梦,就要以铸牢中华民族共同体意识为主线,把民族团结进步事业作为基础性事业抓紧抓好。”[1]299在学校教育中铸牢中华民族共同体意識正是这样一种基础性事业。

中国是一个历史悠久的统一的多民族国家,学校教育承担着培育和铸牢中华民族共同体意识的重任,同时还肩负着培育人类命运共同体意识的责任。我们要在此领域实现创新,必须全面梳理和借鉴学校教育与共同体建设的相关理论,比较和分析不同社会形态中的学校教育和共同体建设关系。还需要系统梳理反思近100多年来中国教育建设共同体意识的实践,从整体视野和学理高度审视当前相关教育实践,构建中国教育人类学的理论和话语体系,从而为在教育系统维护好中华民族大家庭的团结和铸牢中华民族共同体意识提供理论支撑,为世界提供有关国家建设和教育实践的中国经验与中国话语。

本文重点关注以下三个问题:第一,现代学校从何时起、运用何种机制担负起塑造国家共同体意识的职责?第二,学校培育共同体意识的中国实践有何种历史与主要经验?第三,当前学校教育铸牢中华民族共同体意识需要关注哪些议题?本文拟围绕“学校教育”和“共同体建设”两个关键词,借鉴人类学、民族学、教育学相关理论以及二十世纪至今中国的实践来回答这些问题。

一、社会转型中的教育与共同体建设

共同体是指按一定关系结成的人类群体,其成员相互依存且具有群体归属意识。共同体的内涵具有伸缩性和延展性。人们在其一生中会有多重身份,这些身份包括归属性的、地域性的、经济的、文化的、政治的、社会的以及国别的。[2]18从长线的历史来看,社会发展和转型使个体拥有的共同体身份不断拓展,并呈现层级性特征。在全球化背景下,个体会同时归属于几种不同性质的共同体,即地方性的团结性社群(solidaristic community)、工具性的联合体(instrumental association)、国家共同体和全球共同体。[3]34~57

学校教育系统有意识地担负起国家共同体建设的职责始于从农业社会向工业社会的转型。换言之,通过学校教育推进国家共同体建设是进入工业化时代的产物。在不同社会形态中,教育与共同体的关系模式存在着根本差异。社会人类学家盖尔纳(Ernest Gellner)从社会转型视角对教育和文化传递作了经典分析。在农业社会及之前,传统村落相对封闭,年轻一代的地域共同体意识在潜移默化中自然形成。共同的历史、语言、文化、习俗、宗教、血缘、地缘关系等先赋因素都可以促使社区成员产生地域共同体意识。而且,除非接触更为广阔的外部世界,这种地域共同体意识非常稳固和持久。在传统农业村落社会,地方知识以师徒制形式进行再生产,少数几个专门人员为社群提供宗教仪式、治疗、劝诫、文书等方面的兼职服务。[4]41处于地方社会中的大多数个体并不直接与国家正式机构发生关联,因此他们的意识很难跃升到国家层面。

现代学校的发展是应工业化社会的社会分工和社会整合的需要而产生的。它有三项功能:一是根据个体所达到的培训水平対人群进行筛选;二是传授为生存和工作所必备的重要技能;三是传递公民道德和公民文化。[5]166在工业社会中,家族或者地方社群没有能力培养适应社会化大生产所需要的劳动者,这项任务只能由国家机构来承担。现代学校传递的是一种具有普遍性的高层次的文化。因此,现代学校从诞生之日起,便包含着一种外向型和同质性的预设,带有一种分离和超越当地社区的力量。学校教育使受教育的个体与传统社会的地方知识体系分离,与现代社会的抽象体系实行整体结合,[6]而这也为个体嵌入到更广泛的社会共同体奠定了基础。

现代学校的发展有数百年的历史,但是针对普通民众的义务教育的发展则只是最近一两百年的事情。自十九世纪末以来,大多数国家为了培养有效率的劳动力以及一批忠诚的同质化公民,把建立、资助和指导公共教育体系看作自身的主要职责之一,而且这种体系是义务性的、标准化的、等级性的。[7]108因此,学校教育过程在本质上是具有政治性的。学校教育作为一种现代性机制,在现代民族构建(nation-building)和国家建设(state-making)中发挥着培养技术人才和塑造公民身份的双重职能。学生在学习国家通用语言文字、历史与英雄人物、象征符号、参加各种队团活动和仪式实践中接受特定的意识形态和价值观教育,从而不断地被整合进国家的整体结构与历史叙事中,从而形成对国家的归属感和荣誉感。

在从农业社会到工业社会的转型中,学校教育扮演了塑造国家共同体意识的职责。在信息时代的全球性社会中,学校教育必须处理好地方的共同体、国家共同体和全球共同体之间的张力,要通过系统设计培育学生以国家共同体为核心的多层次的共同体意识。

二、二十世纪上半叶教育塑造国民的实践与反思

在中国传统帝制时代,王朝国家靠一种以儒家价值为核心的天下秩序维系自身合法性。与之相适应的科举制度作为一种取士制度,同时也塑造了一套精英教育体系。这套取士和教育体系一方面为国家培养和输送统治人才,一方面再生产帝国文化秩序。但是,王朝国家缺少现代的疆域和国民意识,王朝存续或更替取决于是否“正统”,而与普通人的国家意识没有必然联系,教育与国家认同也并未被直接关联起来。清末,中国开始了从帝国体制向现代国家的转型过程,中国与世界的关系也逐步被纳入到一种等级性的现代主权国家体系之中。现代主权国家构建要求每一个国民都具有一种国家共同体意识,教育塑造国民的国家共同体意识是现代国家构建的必然要求。

实际上,从十九世纪下半期开始,被动开放的中国不得不逐步改变教育内容以图自强,洋务学堂与带有殖民色彩的教会学校一同开启了中国传统教育的艰难改革之旅。近代思想家梁启超较早对“教育塑造国民”作了系统论述。在《论近世国民竞争之大势及中国前途》(1899)一文中,梁启超提出,“国者积民而成”,“国民”就是为治国事、定国法、谋国利、捍国患而存在的,近代国家之竞争实际是国民之竞争。[8]69~74梁启超在《论教育当定宗旨》(1902)一文中指出,教育“为制造国民之具”,“教育之意义,在养成一种特色之国民,使结团体,以自立竟存于列国之间”[9]117~119。梁启超在中华民族与世界列国的关系框架中将现代教育定位于国民的养成或塑造。在一个被迫进入现代性进程的后发展国家中,现代学校教育被清末民初的政治家和社会实践者寄予厚望,他们希望从改革普通百姓的知识和信仰而将他们从地方性社群中分解出来纳入到现代国家建设中。

晚清至北洋政府时期,中国现代学校教育取得了一定程度发展,但是能接受教育者毕竟是少数。清末民初建立新式学校的过程并非一帆风顺,“学堂正名”、私塾改良经历了曲折的过程,而且各地状况不尽相同。[10]根据1931年的统计数据,全国小学儿童约有1167万人,但是失学的学龄儿童却有3000余万人,在学儿童仅占学龄儿童总数的23%。[11]6201934年,蔡元培等人意识到义务教育在国家建设中的基础地位,向国民政府提出实施义务教育的建议。国民政府遂于1935年通令全国实施义务教育。但是,国民政府推进义务教育遇到了很大阻力。

二十世纪三十年代中期,廖泰初对山东汶上县的农村教育进行了人类学考察。他发现,现代学堂作为建设现代国家的工具嵌入到农村,不得不与原有的私塾竞争生源,并不能融入村庄的既有结构,从而显得突兀,中央集权下的教育行政俨然成了一种“非驴非马骗己骗人的设施”[12]。如果说政局动荡不安、经费捉襟见肘属于外部条件,那么教育内容和教育产出难以回应乡土社会的真实需要则是内在根本原因。费孝通在《乡土中国》中对“文字下乡”困局作了深刻分析。在一种相对封闭且自足的地方社群中,外向型的现代学校很难有机地嵌入到乡土社会的结构中,也很难将普通百姓的意识和情感牵引到国家共同体的层面。

1937年抗日战争全面爆发后,部分省份相继沦陷,普及教育的计划受挫严重。尽管如此,政府和学界皆重视教育在国家构建中的重要作用,尤其重视作为战略后方的民族地区的教育问题。国民政府从1935年开始拨专款发展边疆教育,其根本目标在于“由教育力量力图边疆人民语言意志之统一,以期五族共和之大民族主义国家之完成”,“力谋边疆各民族抵御各帝国主义侵略意识之增高”。[13]1939年4月,国民党第三次全国教育会议通过并颁布实施的《推进边疆教育方案》提出,“边疆教育应以融合大中华民族各部分之文化,并促其发展为一定之方针”。[14]122国民政府边疆教育方针虽有变化,但是“力求国族意识与民族文化之交融统一”是其最根本的目的。[15]1

抗战时期,诸多学者都认识到边疆民族教育对抗战建国中的重要意义,但对于如何构建现代国家存在多种理解。以傅斯年和顾颉刚为代表的亲国民政府一派的学者主张“中华民族是整个的”“中华民族是一个”,意欲弥合传统中国“四裔”的藩篱,塑造国族共同体以对抗帝国主义的侵略与分裂图谋[16]64~74,这是一种由外而内的思维。而以费孝通为代表的民族学人类学学者则持一种由内而外思维,他们认为构建民族国家必须平等尊重少数民族的历史与文化,尊重他们独立的民族地位。对于如何通过教育培育国族意识,徐益棠、吴文藻、杨成志、陶云逵、卫惠林等人类学家都曾有过理论构想或设计。[17]此外,以刘曼卿、梁瓯第、陈国钧为代表的学者深入到西南诸省从事调查研究,撰写了多种研究报告与论文。[18]96~111

二十世纪前半期,中央政府在边疆民族地区建立现代学校存在着急于求成甚至冒进的倾向,对少数民族的文化尊重不足,缺少对当地社区发展需要的回应,因此时常会遭遇教会力量、地方势力的阻挠。以贵州威宁石门坎的苗族社群为例。二十世纪初至三十年代,带有某种殖民色彩的传教士将传教与学校教育相结合,对构建当地苗人的族群认同,反抗社会压迫发挥过作用。国民党推行的同化教育既要从传教士手中夺回教育权,也要面对苗人族群意识觉醒所引发的反抗,塑造苗人国民意识并非一帆风顺。[19]在一些地方,就算开明头人支持办学,免除学杂费,学生逃学现象依然严重。彝族土司岭光电在甘洛办学的坎坷经历即是例证[20]。学者对民国时期云南弥勒县及石林县教育发展的历史人类学研究也表明了类似的状况[21]。地方势力与中央政府的貌合神离也对国民党发展边疆教育产生了重要影响。[22]148~165

具有边疆教育调查经验的人类学家、社会学家,对于通过学校教育塑造国族意识的实践通常秉持渐进式整合论的观点。社会学家柯象峰对当时西康地区宗教势力弥漫、学校教育无人问津、学差和雇读广泛存在的现象有着深刻洞察。他在《西康省边民教育之研究》(1944)中提出,编辑课本应该“适合康人生活”“寓有国族意识”“勿太抽象”“须有藏文对照”“插图必能以边地風光及人物为主”。在选择教材内容上,“一方面要保留康人固有之优良文化之特点”,“又要灌注民族国家之意识”[23]。以柯象峰为代表的学者已经认识到文化整合和知识传递是教育塑造国民意识的核心问题,但是国民政府的边疆教育实践在很大程度上没有处理好文化统一性与多元性的关系。正如学者所论,没有多元性的统一性会导致文化独裁或霸权,缺乏统一性的多元性会导致文化的割据和国家的分裂。[24]22~23

迨至抗战胜利之后,国民政府教育高层对边疆民族教育有了更为深刻的认识,这集中反映在时任教育部长朱家骅1947年时对边疆教育所作的论述。朱家骅指出,“边疆教育除保存及传授各族之固有文化或地域文化之外,并须灌输民族国家所需的统一文化与现代文化”,应遵守“谋适应”“求交融”两个原则,“使二元文化趋于一元而创造国族文化之最高型式”[25]1~4。这些充满人类学理念的真知灼见不仅反映了当时人类学家参与边疆教育实践的现实和当时民族学界承认“多元”又谋求“一体”的学术逻辑,[26]同时也反映了国民政府多年的教育实践的探索及反思。虽然随着国民政府在抗战后的重心转移在整体局势上于实践无补,但是不能不说蕴含着极高的理论价值。

相比国民党的教育实践,中国共产党领导下的革命根据地教育实践更加务实,也更符合社会和革命需要。在反抗帝国入侵、抗战救国的革命时期,中国共产党的民族理论是立足于中国革命实践,在借鉴马克思主义平等理论和苏联的民族理论,同时批驳国民党的民族政策的基础上逐步发展完善的。[27]最终,中国共产党领导中国人民成功建立了“一个中华民族的新社会和新国家”,并形成了在统一多民族国家内部处理和解决民族问题的话语体系。[28]中国共产党在成立之初就非常重视工农教育和干部教育,把提高工农文化水平与革命斗争动员紧密联系在一起。在土地革命、抗日战争和解放战争等不同时期,中国共产党依据中国革命中心任务而制定教育方针政策,这些教育方针政策又具有内在的连续性和发展性。革命根据地的教育都是在极其艰苦的条件下进行的,但是“从它在中国共产党夺取全国政权斗争中所显示出的作用来看,又可以说是一个近乎奇迹的创造”。[29]505中国共产党的教育实践是真正扎根于中国乡土社会实际和中国革命战争需要,广大工农群众在革命与教育实践中不仅接受共产党的领导,而且认同共产党的政治理念,这是中国革命取得全面胜利的重要保障之一。

三、二十世纪八十年代以来多元一体教育理论构想与教育实践

与西方国家被动地承认多元文化形成对比,中国共产党治下各级政府不仅始终如一主动地承认和尊重多元文化的存在,而且采取各种政治的、法律的和政策的手段来保护这种多元文化。[30]273~278在教育领域内的行动就是其中的一部分。1949年中华人民共和国成立后,新的国家政权通过开展扫盲教育、全面推行义务教育、改造调整高等教育等措施培养社会主义事业的建设者和接班人。具有民族平等和民族互助特征的教育制度设计在培养人才、促进国家整合和民族团结等方面发挥了重要作用。

改革开放之前,中国社会表现出一种“总体性社会”的特征——国家与社会合为一体,资源和权力的高度集中,国家具有很强的动员与组织能力。[31]“人民”和“阶级”话语构成新中国成立后前30年国家建设的基本话语模式。[32]由于国家领袖的巨大魅力、共产主义的美好图景以及以“进步”和“解放”叙事为基调的民族政策实践,产生了一种“超民族性”的社会整合力量,使得全国上下高度团结,充满活力。[33]中央政府在多民族平等相处的现实处理上显然超过了历史上的任何时期。改革开放之后,中国各族人民需要共同面对的问题是,在应对现代化、全球化浪潮引发的社会转型时,如何既保障国家的整体发展,又充分考虑各族群间的交流互动和文化传承。在教育推进国家共同体建设方面,以费孝通为代表的人类学家的理论思考走在了实践的前面。

(一)“跨文化沟通教育体系”及其深化拓展

1989年7月,费孝通在二十一世纪婴幼儿教育与发展国际会议上做了题为“从小培养二十一世纪的人”的演讲。费孝通关心的问题是如何在“世界性社会”或“全球大社会”中培养“善于在文化多样性的世界里能和平共处、并肩前进的二十一世纪的人”。费孝通提出建立一种“Cross-Cultural Communication”的教育体系,就是在精神文化领域里需要建立起一套促进相互理解、宽容和共存的教育体系。这个体系包括二十一世纪人类共同生存的根本规则。[34]251~261费孝通还提出“各美其美”“美人之美”可以作为跨文化沟通的准则。

此前一年,费孝通审慎地提出了中华民族多元一体格局理论。在当时中国不断开放重新融入到世界体系的背景下,中华民族多元一体格局理论的目的在于尝试解决现代化建设和全球化背景下国家整合这一战略主题。以此为基础,费孝通前瞻性地提出了跨文化沟通教育体系的问题。如果说,中华民族多元一体格局着眼于构建一种国家共同体意识,那么跨文化沟通的教育体系则可视作探索如何通过教育构建一种超越民族、国家和文明的全球秩序。

二十世纪九十年代中期,教育人类学者将“中华民族多元一体格局”思想逐步运用于少数民族教育研究。其中,滕星的“多元一体化教育理念”(又被称为“多元文化整合教育理论”)的影响最为广泛。滕星主张,多民族国家中的学校教育肩负着传递民族文化、推动文化交流、促进社会整合等多重使命,所有学生都要学习人类文化的共同成果,还要学习主体民族优秀文化和少数民族优秀文化。多元文化整合教育理论可以视为一种结构—功能取向的“学校知识重构论”或“学校知识整合论”,其关键是学校教育中文化选择和课程统整的问题。[35]多元文化整合教育理论处理的核心问题是教育领域中“多元”与“一体”的关系问题,这根本上由中国所面临的现代性建构、社会整合与民族团结的任务所决定的。[36]

(二)民族文化/非物质文化遗产进校园作为提升共同体意识的实践

近20年来,中国学校教育培育共同体意识的实践突出体现在“民族文化进校园”和“非物质文化遗产进校园”这一教育工程中。换言之,它们含有一种通过传承民族和地方文化培育地方的文化认同进而培育中华民族共同體意识的旨归。其核心学理假定在于,共同体意识的培育存在一个自下而上的阶序关系,学校中的文化选择和课程统整有助于塑造国家共同体意识。具体而言,在现代化和全球化背景下,在学校中传承民族与地方优秀传统文化可以提高当地学生的地域文化认知、文化技能,提升文化自信;当学生意识到自己所学的文化是璀璨的中华文化的一部分时,便会自然而然的产生中华民族共同体意识。

“民族文化进校园”和“非遗进校园”的实践是在基础教育课程改革和非物质文化遗产保护双重政策背景下展开的。自2001年开始,为了“增强课程对地方、学校及学生的适应性”,中国开始施行国家、地方和学校三级课程管理体制,这给民族和地方文化通过学校传承提供了政策依据。2005年3月,国务院办公厅发布的《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》中明确指出,“通过社会教育和学校教育,使非物质文化遗产代表作的传承后继有人”。同年12月,国务院发布《关于加强文化遗产保护的通知》,要求“教育部门要将优秀文化遗产内容和文化遗产保护知识纳入教学计划,编入教材,组织参观学习活动,激发青少年热爱祖国优秀传统文化的热情”。2011年6月颁布实施的《中华人民共和国非物质文化遗产法》规定,“学校应当按照国务院教育主管部门的规定,开展相关的非物质文化遗产教育”。中共中央、国务院印发《关于加强和改进新形势下民族工作的意见》(2014)指出,“坚持以社会主义先进文化为引领,促进各民族文化交融、创新,把尊重、继承和弘扬少数民族优秀传统文化,与传承、建设各民族共享的中华文化有机结合起来”。2017年1月,“加强多元文化教育和国际理解教育,提升跨文化沟通能力”被列入国家教育事业发展“十三五”规划。在上述政策背景下,许多省区教育行政部门和民族工作部门相继出台政策,中小学校与研究者合作探索开发适应本地区经济文化特点的课程。他们通过转换课程内容,将地方自然生态、民族语言文学、少数民族历史、民族特色手工艺、美术、建筑、医学、体育、歌舞、民间风俗、传说故事、节日庆典等纳入到学校课程体系,以传承优秀的民族和地方文化。[37]

民族文化、非物质文化遗产进校园这一教育工程是非物质文化遗产保护这一国家工程的重要组成部分。“非物质文化遗产”和“民族文化传承”话语是中国重新认知与世界关系的背景下产生的。自2000年以来,非物质文化遗产保护作为一场社会运动,通过制定新的法律与文化政策,“第一次通过正式体制大面积地承认近代以来被否定的众多文化在公共领域的合法地位”,“重新赋予长期被贬低的文化以积极的价值”,逐步改变了社会大众对少数民族以及民间传统文化的认知与态度。它所倡导的相互尊重、相互承认、相互欣赏的原则,一改过去近百年来以文化差异制造社群区隔、排斥、冲突的机制,以一种文化共享的机制塑造国家共同体的关系。[38]学界和国家层面已经认识到,通过多种形式保护和传承少数民族优秀传统文化,实际上与国家共同体建设目标是一致的。在教育系统传承少数民族和地方优秀传统文化正是国家建设工程的一部分,其重点在于在教育系统传承国家内部的文化多样性,打破乡村与城市、传统与现代、落后与文明的二元思维模式,体现出国家尊重和弘扬少数民族优秀传统文化,传承、建设各民族共享的中华文化的努力。

二十世纪九十年代以来,民族地区的社会文化在迅速变迁的同时,亦引起了明显的社会心态失衡,恰好此时国家在文化和教育领域给出政策空间,“民族文化进校园”“非遗进校园”义不容辞地扮演起了社会平衡器和文化修复剂的角色。[39]从共同体建设的角度而言,这项教育工程的重点在于培育一种和谐的地域共同体和国家共同体意识。相关研究表明,教育传承民族文化的实践丰富多彩。但是,教育传承非物质文化遗产是一个复杂的系统工程,在实践中也面临着持续发展的结构性困境,例如缺少国家、省区层面的整合设计,学校传承缺乏系统支撑,传承内容未能与国家课程充分有效整合,传承过程存在工具化和展演化倾向等。这种实践中的困境,究其根源,在于基础理论研究相对薄弱,既缺少系统梳理、反思和借鑒二十世纪前半期教育塑造国民共同体意识的经验教训,也未能充分借鉴国内外二十世纪九十年代以来非物质文化遗产研究的最新成果,又对最近20年来的相关教育实践缺乏整体的高阶分析和有效整合。

与理论研究相对滞后形成鲜明对比,国家新的政策实践又在召唤新的教育实践理论作为支撑。中国政府自2012年首次提出“倡导人类命运共同体意识”以来,“人类命运共同体”的理论内涵不断丰富。构建人类命运共同体要求“我们要尊重各种文明,平等相待,互学互鉴,兼收并蓄,推动人类文明实现创造性发展”[40]697,要求我们“树立世界眼光,积极借鉴世界各国人民创造的文明成果,并结合中国实际加以运用”[1]437。但是,如何在学校教育中培育人类命运共同体的全球意识,还未受到理论界和实践界的足够重视。

四、在学校教育中铸牢中华民族共同体意识的建议

自进入工业社会以来,现代主权国家通过强迫的(义务的)学校教育向国民传递共享的文化,将来自于不同地方和不同族群的个体整合进国家共同体。二十世纪以来,中国现代学校教育就肩负着建设国家共同体的重任。近年来,“铸牢中华民族共同体意识”成为国家民族工作的主线,其本质就在于增强国家共同体意识,这是全球化时代中国寻求伟大复兴的应有之义。而在教育系统之中的“民族文化进校园”“非遗进校园”“民族团结进步教育”“加强国际理解教育”皆可以视作这种努力的一部分。建设中华民族共有精神家园、铸牢中华民族共同体意识需要充分发挥学校教育的奠基性和全纳性作用。在学校教育中铸牢中华民族共同体意识是一个系统的工程,需要统筹各级各类学校教育,统筹各个学科和各个学段,统筹课程标准、教材、教学与评价等诸多环节,统筹学校教育、家庭教育和社会教育。我们择其要者,主要从以下四个方面进行讨论与提出建议。

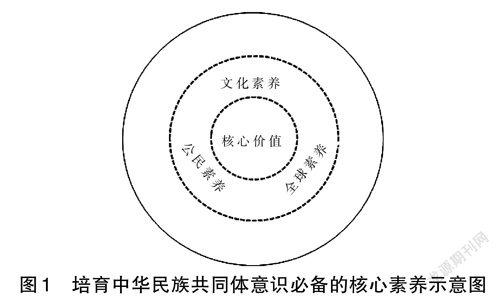

(一)以培养学生的文化素养、公民素养和全球素养为核心

个体的文化身份、公民身份与全球身份之间是高度关联、错综复杂的,而且具有动态变化和情境性的特征。学生对国家的忠诚与认同与国家能否反映学生的族裔和社区文化也存在密切关联。在学校教育中培育中华民族共同体意识的核心在于培养学生的文化素养、公民素养和全球素养,关键在于使学生认识和理解中华文化多元一体的历史传统与表现形式,体验与感悟中华文明的核心价值以及在当代世界体系中的地位,继承和创新中华民族的行为方式、思维方式、道德伦理、价值信念,能以尊重、平等的态度看待中华民族内部的文化多样性及世界不同国家、民族的文明多样性。培育学生的文化素养、公民素养和全球素养的核心是理解、传承和创新中华文化的价值理念,认同社会主义核心价值观(如图1所示)。

文化素养是二十一世纪人才素养的核心,对于促进个体发展和促进社会和谐发展发挥着重要作用,也是形成公民素养和全球素养的基础条件。“一个具有文化理解与传承素养的个体,能够在理解的基础上认同并传承中华民族优秀文化,能够以平等、尊重的态度看待和理解不同文化间的共性与差异,具有体现中华民族优秀传统文化特点的价值观念、道德伦理、行为习惯等”[41]。

我们可以按照理想型将学校中的文化素养教育分为三种模式:文化理解(cultural understanding)模式将重点放在认知层面,倡导培养对文化差异的敏感性,认识、尊重不同民族不同国家的文化。文化能力(cultural competence)模式将重点放在实践和操作层面,主张保持少数民族的民族文化和地方认同,同时提升国家通用语言能力和外语水平,力求增强学生传承民族文化的能力,同时大幅度提升谋生和就业能力。文化自觉(cultural self-awareness)模式不仅包含“文化理解”和“文化能力”,而且重点在于培养学生的公民素养和文化反思能力,促使学生积极主动学习,形成对族裔群体、地方社群以及国家的良好情感、态度和价值观念。

(二)将中华民族内涵在国家、地方和校本课程中深入落实与体现

中国是全国各族人民共同缔造的国家,中华文化是包括五十六个民族的文化,中华文明是各民族共同创造的文明,中华民族是各民族共有的大家庭[42]111。如费孝通所论,中华民族作为一个“自在的民族实体”是在几千年的历史过程中逐步形成的,“这个自在的民族实体在共同抵抗西方列强的压力下形成了一个休戚与共的自觉的民族实体,并取得了大一统的格局”[43]109~147。辛亥革命、抗日战争、1949年新中国成立、抗美援朝在中华民族成为自觉的民族实体中发挥了重要作用。

简而言之,“一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的,我们悠久的历史是各民族共同书写的,我们灿烂的文化是各民族共同创造的,我们伟大的精神是各民族共同培育的”[44]。“四个共同”应作为各级各类教材和课程资源建设的纲领性准则,应成为各级各类学校中华民族共同体教育和爱国教育的指导思想,逐步消除近年来在教材和课程领域出现的理解混乱和偏差现象。党中央、国务院高瞻远瞩,审时度势,在2014年已经提出,“从小抓起,在各级各类学校开展宣传教育,加强教材和资源建设,充实相关课程内容,强调各民族共同创建了祖国大家庭,强调在振兴中华伟大事业中各民族根本利益的一致性和共同性”[42]112。

在国家层面,应研究和系统设计将“四个共同”整体融入课程,使其在语文、历史、政治、艺术、体育等不同学科的课程标准和教材中有充分体现,在不同学科之间有效整合,在不同学段之间有效衔接。其次,需要系统设计中华民族共同体内容在国家、地方和学校课程中的位置与实施。在学科课程中融入中华民族的历史与文化的内容,在丰富多彩的社会教育中提升学生对中华文化的感受、认知与认同。国家教材审定委员会和地方教材审定委员会应吸纳高水平民族学者、人类学者、社会学者、政治学者和历史学者参与,确保课程建设中正确的国家观、民族观、文化观和历史观。

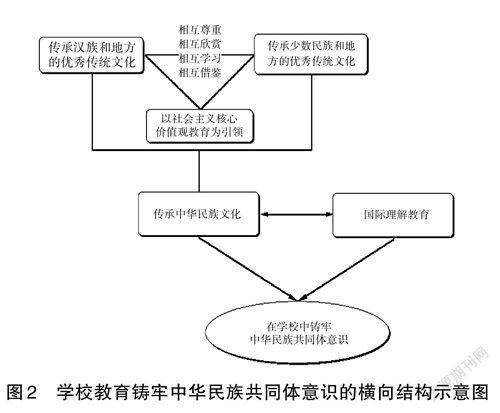

(三)整体地构思学校教育目标和教育活动

在学校教育中培育中华民族共同体意识,需要教育主管部门和学校整体性地构思学校教育目标和学校教育活动。在学校中培育中华民族共同体意识需要借助于传承和建设中华民族共享的中华文化,应以社会主义核心价值觀教育为引领,传承中华优秀传统文化,加强国际理解教育,并使这些内容有机结合起来。社会主义核心价值观契合中国特色社会主义的发展要求,承载着中华优秀传统文化和人类文明优秀成果,是全党全社会的价值共识。在国民教育体系各级各类学校中传承社会主义核心价值观,是构建各民族共有的精神家园的最重要举措,也是培养学生公民素养最重要的途径。将中华优秀传统文化全方位融入思想道德教育、文化知识教育、艺术体育教育、社会实践教育各环节,贯穿于启蒙教育、基础教育、职业教育、高等教育、继续教育各领域,是国家“中华优秀传统文化传承发展工程”的要求。中华文化是各民族共同创造的,“各民族优秀传统文化都是中华文化的组成部分”[45]。传承中华优秀传统文化既要传承汉族和地方优秀传统文化,也要传承少数民族和地方优秀传统文化。在学校中传承各民族优秀文化,要使各民族学生在文化上相互尊重、相互欣赏、相互学习、相互借鉴,树立和突出各民族共享的中华文化符号和中华民族形象,增强各族学生对中华文化的理解与认同(如图2所示)。

在学校系统培养学生的中华民族共同体意识应突破单一国家中心主义,需要处理好中华民族共同体和人类命运共同体的关系,需要构建内外参照的中国与全球视野。人们生活在某一文化中往往习以为常而不自知,个体总是以他者作为镜子来认识自己的民族和文化的。因此在学校中培育学生的中华民族共同体意识,需要特别注重设计差异性和多样性的文化教育情境。在中华民族内部不同民族之间,以及中华民族与世界的双重比较视野中,学生对中华民族的认知、体验才更加真切。在最近20年,跨文化的学习交流和国际理解教育已经成为一项重要议程被列入中国各级各类的教育规划中。通过“走出去”和“请进来”相结合的方式,越来越多的中国学生有机会接触到异国异域文化,在一种文化交流和碰撞中形成对中华文化的认知与体验。

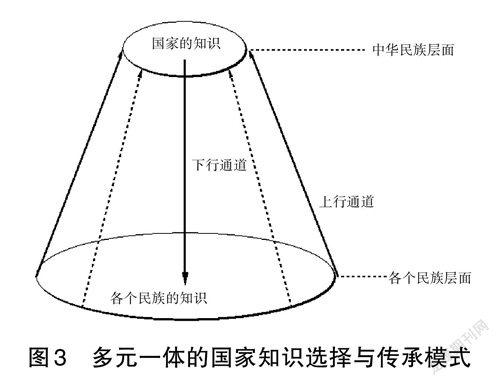

(四)完善教育系统中的中华优秀文化传承的上下通道

学校教育是传承中华文化最重要的渠道之一。中共中央、国务院在2014年强调,“中华文化是各民族文化的集大成,要把尊重、继承和弘扬少数民族优秀传统文化,与传承、建设各民族共享的中华文化有机结合起来。”[42]112从实践来看,我国教育系统中的三级课程管理体制和“民族文化进校园”行动,实际上构成了一种在中华民族和各个民族之间互动的多元一体的国家知识选择与传承模式。这种模式的基本特征在于有利于中华文化传承的“双行道建设”。在上行通道中,民族和地方的知识可以上行升格为学校的校本课程、地方课程、国家课程的有机组成部分;在下行通道中,有机组合成一体的国家知识下行,在所有的公民中广泛传承,成为公民共识,形成国家认同的基础[46](如图3所示)。

多元一体的国家知识的选择与传承模式的关键机制就在于三级课程体制。民族和地方的优秀文化可以经由校本课程和地方课程传承,经过校本课程和地方课程检验的有代表性的地方的和民族的优秀文化因素可以纳入到国家统一的课程中,共同构成中华文化在学校教育系统中传承与弘扬。在区域范围内施行的校本课程和地方课程,对于塑造学生的地方认同和身份归属发挥着重要作用。国家课程将地方的和民族的元素纳入和整合之后,可以呈现中华民族和中华文化的整体面貌,塑造全体学生的国家共同体意识,同时可以增加少数民族学生的参与感和获得感。但是,不同地区对校本课程和地方课程的重视程度和操作模式不同,因此在整合地方的和民族的元素的能力并不相同,多元一体的国家知识传承的“上行通道”并不均衡。因此,国家应继续坚持和完善三级课程管理体制,相关部门有责任认定、宣扬少数民族优秀传统文化蕴含的价值,并可将其中一些富于教育性的内容通过一定通道纳入到国家课程和地方课程的知识体系,并保证其在学校持续有效传承。

五、结 语

二十世纪以来国家构建与现代化建设的不同阶段,中国政学两界无不重视教育系统中的文化传承和共同体意识的塑造。二十世纪前半叶教育塑造国民的教育实践与理论反思,以及二十世纪八十年代之后的“跨文化沟通教育体系”“多元文化整合教育”等本土理论构想启示我们,在学校教育中培育中华民族共同体意识的核心在于培育学生的文化素养、公民素养和全球意识,根本问题在于选择、整合各个民族优秀文化成为一体的中华文化并在学校中传承。学校教育中文化选择要处理好文化多元性和统一性的关系,将中华民族内涵在国家、地方和校本课程中深入落实与体现,坚持和完善三级课程体制,为学生搭建内外参照的中华民族与全球视野。

人们要经常在不同的空间中审视他者、寻找归属、表达自我。从现实经验来看,建立一种由近及远、由现实到想象的多层次共同体认同不仅是不冲突的,而且也是可能的。当代社会的认同危机,从本质上来说,反映着一种现代化和全球化双重力量所塑造的多样性的群体社会差异,这种差异往往通过职业、阶层、族群、地域、宗教等分类框架呈现出来。同时,在快速移动和普遍联通的当代社会生活中,个体的存在感不仅依存于身体所处的三维空间,也依赖于网络技术和信息媒介所牵引的虚拟空间穿越。正是多样性的群体差异和多元的参照框架,使得人们的身份和认同内外交织、错综复杂。因此,在教育系统中塑造国家共同体意识的同时,还应关注教育系统之外的权利平等与公正问题。正如学者指出的那样:“如果中央政府和主流社会不能妥善处理好各群体之间在政治权利、教育资源、就业机会和社会流动机会的平等问题,那么‘多元层面就会逐渐失去对‘一体的认同,这种疏离感必然会威胁到‘一体的维系和稳定。”[47]

参考文献:

[1] 习近平.习近平谈治国理政(第三卷)[M].北京:外文出版社,2020.

[2] [美]塞缪尔·亨廷顿.谁是美国人:美国国民特性面临的挑战[M].程克雄,译.北京:新华出版社,2010.

[3] [英]戴维·米勒.社会正义原则[M].应奇,译.南京:江苏人民出版社,2005.

[4] [英]厄内斯特·盖尔纳.民族与民族主义[M].韩红,译.北京:中央编译出版社,2002.

[5] [英]约翰·雷克斯.种族与族类[M].顾骏,译.中国台北:桂冠图书股份有限公司,1991.

[6] 王铭铭.教育空间的现代性与民间观念——闽台三村初等教育的历史轨迹[J].社会学研究,1999(6).

[7] [英]安东尼·D.史密斯.全球化时代的民族与民族主义[M].龚维斌,良警宇,译.北京:中央编译出版社,2002.

[8] 梁启超.梁启超文集[M].北京:北京燕山出版社,1997.

[9] 梁启超.梁启超论教育[M].北京:商务印书馆, 2017.

[10] 左松涛.近代中国的私塾与学堂之争[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2017.

[11] 中国第二历史档案馆编.中华民国史档案资料汇编第五辑第一编教育[C].南京:江苏古籍出版社,1994.

[12] 廖泰初.动变中的中国农村教育——山东省汶上县教育研究[Z].个人刊印,1936.

[13] 孫懿.抗战时期民国政府的边疆教育政策[J].中国边疆史地研究,2005(4).

[14] 中国第二历史档案馆.中华民国史档案资料汇编第五辑第二编教育[C].南京:江苏古籍出版社,1997.

[15] 教育部边疆教育司.边疆教育概况(续编)[M].教育部边疆教育司,1947.

[16] 汪洪亮.民国时期的边政与边政学(1931—1948)[M].北京:人民出版社,2014.

[17] 刘波儿.构建国族国家:民国时期民族学家的边疆教育实践[J].元史及民族与边疆研究集刊,2015(1).

[18] 陈学金.中国教育人类学简史[M].北京:人民教育出版社,2018.

[19] 张慧真.教育与族群认同:贵州石门坎苗族的个案研究(1900-1949)[M].北京:民族出版社,2009.

[20] 岭光电.我在夷区实施建设的经验[J].边疆通讯,1947(8-9).

[21] 陈昱岿.强迫教育中的政府推行与人民回应——民国时期云南阿细人教育研究[J].北京大学教育评论,2018(4).

[22] 张建中.中国近代边疆教育史论(1901—1949)[M].长沙:湖南师范大学出版社,2013.

[23] 柯象峰,符气雄著,钟荣帆整理.西康省边民教育之研究[J].西藏民族大学学报(哲学社会科学版),2015(6).

[24] [美]James A.Banks.文化多样性与教育:基本原理、课程与教学[M].荀渊,等,译.上海:华东师范大学出版社,2010.

[25] 朱家骅.论边疆教育(代序).教育部边疆教育司编.边疆教育概况(续编)[M].教育部边疆教育司,1947.

[26] 刘波儿.费孝通“中华民族多元一体格局”理论的思想来源——民国时期民族学界“多元”“一体”理论设计研究[J].民族研究,2018(3).

[27] 马戎.民国时期的社会转型、政权建设与族群关系[J].西北民族研究,2015(2).

[28] 陈建樾. “建设一个中华民族的新社会和新国家”——中华人民共和国民族政策话语体系形成的历史脉络[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2020(4).

[29] 孙培青.中国教育史[M].上海:华东师范大学出版社,2000.

[30] 周少青.权利的价值理念之维:以少数群体保护为例[M].北京:中国社会科学出版社,2016.

[31] 孙立平,王汉生,王思斌,林彬,杨善华.改革以来中国社会结构的变迁[J].中国社会科学,1994(2).

[32] 任剑涛.迟到的建构:国族与国家的错位与接榫[J].探索与争鸣,2020(2).

[33] 关凯.国家视野下的中国民族问题[J].文化纵横,2013(3).

[34] 费孝通.从小培养二十一世纪的人.费孝通全集(第十三卷)[C].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2009.

[35] 巴战龙.学校教育文化选择研究的根本论题和基本视角[J].全球教育展望,2018(1).

[36] 钱民辉,沈洪成.从意识三态观重新审视现代性与民族教育之关系[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2012(4).

[37] 陈学金.文化多样性与学校教育:西方国家的实践及中国的历程[J].广西民族研究,2018(1).

[38] 高丙中.中国的非物质文化遗产保护与文化革命的终结[J].开放时代,2013(5).

[39] 巴战龙.对“民族文化进校园”应多些冷思考[J].中国民族教育,2018(3).

[40] 习近平.携手构建合作共赢新伙伴,同心打造人类命运共同体(二〇一五年九月二十八日)[C]//中共中央文献研究室编.十八大以来重要文献选编(中).北京:中央文献出版社,2016.

[41] 刘妍,等.文化理解与传承素养: 21世纪核心素养5C模型之一[J].华东师范大学学报(教育科学版),2020(2).

[42] 中共中央、国务院关于加强和改进新形势下民族工作的意见(二〇一四年十月十二日)[C]//中共中央文献研究室编.十八大以来重要文献选编(中).北京:中央文献出版社,2016.

[43] 费孝通.中华民族的多元一体格局[C]//费孝通.费孝通全集(第十三卷).呼和浩特:内蒙古人民出版社,2009.

[44] 习近平在全国民族团结进步表彰大会上发表重要讲话 强调坚持共同团结奋斗共同繁荣发展 各民族共建美好家园共创美好未来[N].人民日报,2019-09-28(01).

[45] 习近平在中央民族工作会议上强调 以铸牢中华民族共同体意识为主线推动新时代党的民族工作高质量发展[N].人民日报,2021-08-29(01).

[46] 周明朗.国家建设模式与乡土知识传承[J].湖南师范大学教育科学学报,2012(6).

[47] 马戎.如何认识“民族”和“中华民族”——回顾1939年关于“中华民族是一个”的讨论[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2012(5).

SCHOOL EDUCATION AND COMMUNITY BUILDING:AN

ANALYSIS AND EXPLORATION BASED ON CHINESE

PRACTICE SINCE THE 20TH CENTURY

Chen Xuejin,Ba Zhanlong

Abstract: In the first half of the 20th century, the Chinese political and academic circles have accumulated a certain amount of practical experience in the hope that ordinary people will be included in the construction of a modern country through the education of a common culture through school education. After the 1980s, marked by the "intercultural communication education system" and "multicultural integration education theory", Chinese anthropologists began to systematically discuss the issues of school education and community building from the global, national, and local levels. Marked by the practice of entering the campus of ethnic culture/intangible cultural heritage after the 21st century, the state inherits local knowledge through school education, cultivates students' local cultural identity and cultivates the consciousness of the Chinese nation's community. Looking at the theory and practice of Chinese school education in shaping the national community over the past 100 years, the core issue is the cultural selection, integration and transmission of school education. The core of cultivating the sense of community of the Chinese nation in school education is to cultivate students' cultural literacy, civic literacy and global literacy.

Keywords: school education; community building; cultural choice; the Chinese nation; educational anthropology

〔責任编辑:陈家柳〕