CT引导单双钩Hook-wire定位在胸腔镜手术中的应用研究

2021-02-07李斌黎良山高益萍王省白张晓华

李斌 黎良山 高益萍 王省白 张晓华

肺小结节临床上较为常见的肺内结节性病变,临床调查显示,超过38%的肺小结节存在恶变倾向[1],目前胸腔镜手术是肺小结节最为安全、有效、微创的诊断与治疗手段,但由于肺小结节病灶较小,胸腔镜手术不能直观全面探查,需借助影像学检查进行术前定位进而制定手术方案[2]。术前CT引导Hook-wire 技术是临床常用的胸腔镜术前定位方法,常规手段为单钩丝定位法,但近年来有学者提出采用双钩丝定位更为安全、可靠[3]。本次研究旨在探讨术前CT 引导下单钩与双钩Hook-wire定位技术在肺小结节胸腔镜切除术中的应用价值。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017 年1月至2020 年6月期间嘉兴市中医医院拟行胸腔镜肺楔形切除术的98例125 处肺小结节患者作为研究对象,其中男性45例、女性53例;年龄35~68岁,平均年龄(49.05±5.84)岁;小结节位置分布:右肺上叶35 处、右肺中叶15 处、右肺下叶22 处、左肺上叶30 处、左肺下叶23 处。所有患者均完全知情同意,已通过我院伦理委员会审核。纳入标准为:①均经影像学检查明确为肺小结节,满足胸腔镜肺楔形切除术指征;②术前均在CT 引导下进行Hook-wire 定位;③术前严格按照医嘱及常规操作准备手术。排除标准为:①合并其他部位恶性肿瘤;②肺部转移瘤;③严重心、肝、肾功能不全;④不能耐受手术;⑤急慢性感染;⑥精神疾病或其他因素导致不能配合定位、手术治疗者。采用随机数字表法将其分为单钩组与双钩组,单钩组49例患者共64 处肺小结节,双钩组49例患者共61 处肺小结节。两组基础资料比较见表1。两组比较,差异均无统计学意义(P均>0.05)。

表1 两组基础资料比较结果

1.2 方法 所有患者均根据术前CT 检查结果及定位结果制定手术计划。首先应用Philips Brilliace 64排螺旋CT进行扫描,由我院具备丰富穿刺经验的影像医师对肺小结节进行三维影像重建,观察肺小结节的形态、血供、周围血管及至胸壁距离等基础资料,制定最佳进针路线并在体表标记。标记后常规消毒、铺巾、麻醉,刺入乳腺穿刺定位套针,其中双钩组采用美国巴德BARD 20G×10.7 cm 双钩穿刺定位套针,单钩组则采用德国PAJUNK Mammography 20G×12 mm 单钩穿刺定位套针,在CT 扫描下显示套针钩丝位于病灶的近端,释放钩丝并回收套管,再次进行CT 扫描使钩丝前端展开形成双钩状或单钩状,顶端位于病灶10 mm 范围内并获取即时三维重建图像,部分钢丝位于体表,于紧贴胸壁处剪断体外钢丝并应用无菌宽松纱布覆盖,定位后立即送入手术室并同时制定手术计划,定位距离手术时间在1 h内。

1.3 观察指标 比较两组患者肺小结节的直径以及肺小结节至壁层胸膜的距离,并比较两组患者肺小结节定位操作时间,观察两组患者定位操作过程中及术中并发症发生情况,并分析双钩组患者不同结节至壁层胸膜距离患者并发症的发生差异。

1.4 统计学方法 采用SPSS 19.0 软件进行分析。计量资料以均数±标准差(±s) 表示。计量资料采用t检验,计数资料采用χ2检验。设P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 术前CT定位一般指标比较见表2

表2 两组术前定位一般临床指标比较

由表2 可见,两组患者定位操作时间、肺小结节平均直径以及结节至壁层胸膜平均距离比较,差异均无统计学意义(t分别=0.11、0.24、0.12,P均>0.05)。

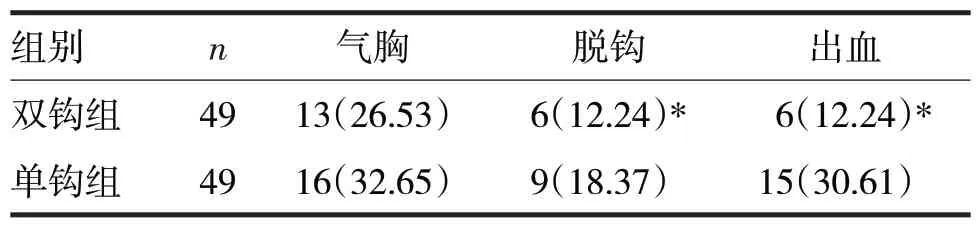

2.2 两组钩丝定位并发症发生情况见表3

表3 两组钩丝定位并发症发生情况/例(%)

由表3 可见,两组均未发生血胸、空气栓塞等严重并发症。双钩组患者出血发生率、术中脱钩率明显低于单钩组(χ2分别=5.04、8.09,P均<0.05),但两组气胸发生率比较,差异无统计学意义(χ2=0.44,P>0.05)。

2.3 双钩组患者结节位置距壁层胸膜距离对并发症发生率的影响见表4

表4 双钩组患者结节位置距壁层胸膜距离对并发症发生率的影响/例(%)

由表4 可见,双钩组49例患者61 处结节,结节位置至壁层胸膜距离>20 mm 共23例28 处结节,结节位置至壁层胸膜距离≤20 mm 共26例33 处结节。距离>20 mm 的患者气胸发生率与距离≤20 mm 患者比较,差异无统计学意义(χ2=0.00,P>0.05),但距离>20 mm 患者出血率及脱钩率高于距离≤20 mm 患者,差异均有统计学意义(χ2分别=3.87、3.87,P均<0.05)。

3 讨论

术前CT 引导下Hook-wire 定位技术是目前临床常用的肺小结节胸腔镜切除术定位手段,具有操作简单、定位精准、医源性创伤小的优点[5],但传统单钩Hook-wire 定位在术中易出现不同程度的脱钩现象,导致小结节定位失准,从而影响手术进程乃至切除治疗效果[6]。双钩Hook-wire 定位技术是近年来临床应用的新方法,在避免脱钩方面表现良好[7],但也有学者认为双钩定位法操作相对复杂,存在延长定位操作时间的现象,因此其应用价值有待商榷[8,9]。本次研究通过对比单钩与双钩Hook-wire定位发现,单钩与双钩定位技术在操作时间、气胸发生率等方面比较无显著差异(P均>0.05),但双钩定位技术的脱钩率及定位后出血率更低(P均<0.05),尤其体现在位置相对表浅的结节定位中更为牢固、准确,表明术前CT 引导双钩Hook-wire定位技术能够进一步提升肺小结节胸腔镜肺楔形切除术前定位的准确性与可靠性。

目前,研究显示单钩钩丝定位后脱钩主要是由于单钩释放时可能导致倒钩刺破邻近胸膜而形成气胸,导致肺组织受压向内萎陷,进而发生脱钩等不良结局[10]。同时,单钩Hook-wire 定位时,单钩定位针释放后可存在无法重新回收套管针的现象,进而导致定位失败,此时患者需中转传统开放性手术,医源性创伤较大[11,12]。双钩定位技术首先在定位针释放后能够更易锚定肺小结节与肺组织,并且双钩结构即使在发生脱钩后,定位针可将释放的双钩针重新回收至针套内,可实现多次重复定位直至成功,这是双钩Hook-wire 技术的优势与特点[13,14]。本次研究结果显示,双钩、单钩组患者在气胸发生率比较方面无显著差异(P>0.05),说明肺小结节穿刺定位时应用单钩或双钩对产生气胸并发症的影响并不大,而两组出血率存在较大差异的原因可能与双钩定位针释放后的双钩爪状更易损伤周围邻近血管[13],从而导致出血风险更高,并且随着肺小结节的位置增深,其周围血管分布也更为密集,穿刺定位出现血管损伤的风险也越高,因此双钩针定位技术应用于位置较深的肺小结节定位中应更为谨慎,而建议采用单钩丝定位深部肺小结节[14]。

综上所述,肺小结节胸腔镜切除术前采用CT引导双钩Hook-wire 定位技术能够有效降低钩丝定位脱钩风险,尤其对位置相对表浅的结节病灶定位效果更为理想,对肺小结节胸腔镜术前定位具有重要的临床应用价值。