岩青兰、旱辣蓼和轮叶棘豆化学成分分析及体外抑菌试验

2021-02-06李赛菊晋孝翠富国文吴玉江四朗玉珍苏宇航樊月圆舒相华宋春莲

李赛菊,晋孝翠,富国文,吴玉江,四朗玉珍,苏宇航,樊月圆*,舒相华,宋春莲

(1.云南农业大学,云南昆明 650201;2.西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所,西藏拉萨 850009;3.永仁县莲池乡农业农村服务中心,云南楚雄 651499)

抗生素是临床上用于细菌感染的首选药物,但由于抗生素的滥用导致多重耐药菌的出现,而中药及其复方的抗菌过程是一个非常复杂的过程,到目前为止鲜有关于中药产生耐药性的报道,因此中药成为新型兽药开发的重中之重。

岩青兰(DracocephalumrupestreHance,DRH) 隶属唇形科青兰属植物,多分布于海拔1 500 m之上,全草药用具有疏风清热、凉肝止血之功效,可以清热消炎、健胃消食[1],主治外感风热,头痛寒热,喉痛咳嗽,黄疸性肝炎,吐血衄血,痢疾[2]。其地上全草富含黄酮类成分[3],无明显的毒副作用[4]。旱辣蓼(PolygonumflaccidumMeisn,PFM)为一年生草本植物, 是一种传统中药,多分布于西藏等高海拔地区。具有除湿化滞等功效, 用于痢疾、肠炎、食滞等[5]。轮叶棘豆(OxytropischiliophyllaRoyle,OCR)为豆科棘豆属植物,又名莪大夏(藏名)[6],分布于海拔3 500 m~5 200 m的山坡、河滩,在我国主要产于西藏西部及新疆[7]。药性凉,味苦,具有具有清热解毒,止血消炎,止泻镇痛的作用,内服治疗创伤出血,疮疖发炎,肠炎腹泻,外用可消肿止痛,是常用藏药[8]。

岩青兰、旱辣蓼、轮叶棘豆3种药物在我国分布广泛,植物来源充足,但相关研究报道较少,目前在体外抑菌作用方面尚无研究报道,与此同时植物抑菌成分主要为黄酮类、生物碱类、醌类和有机酸类化合物[9-11]。因此本研究通过GC-MS技术对3种药物中各类化学成分进行分析,同时开展3种药物及其复方乙醇提取物体外抗大肠埃希氏菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌和链球菌的抑菌作用研究,为开发天然抗菌药物奠定基础。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 菌种来源 大肠埃希氏菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌和链球菌菌种,均由云南农业大学动物医学院微生物实验室分离鉴定保存。

1.1.2 药材 轮叶棘豆地上部分,岩青兰全草和旱辣蓼根部于2019年2月在西藏采集,由云南农业大学中兽医实验室鉴定后干燥,粉碎过100目筛备用。

1.1.3 主要试剂 LB培养基,广州环凯微生物科技有限公司产品;溴甲酚紫指示剂,天津市科密欧化学试剂有限公司产品;无水乙醇,成都市科隆化学品有限公司产品;石油醚,无锡市亚盛化工有限公司产品。

1.1.4 主要仪器 旋转蒸发仪(RE52CS),上海亚荣生物化学设备厂产品;鼓风干燥箱DH(G-9240A)、电热恒温培养箱(HP-92272),上海一恒科技有限公司产品;色谱仪(Eppendorf UltiMate 3000 RS)、高分辨质谱仪(QExactive),赛默飞世尔科技有限公司产品。

1.2 方法

1.2.1 提取物制备 分别准确称取轮叶棘豆、岩青兰、旱辣蓼药粉100 g和1∶1∶1比例的复方药物100 g,按照料液比为1∶30的比例加入浓度为700 mL/L的乙醇,60 ℃超声提取30 min,重复提取2次。负压抽滤后置于旋转蒸发仪中浓缩,经石油醚萃取后挥干石油醚,所得的浓缩药液于鼓风干燥箱中干燥至浸膏,4 ℃保存。

1.2.2 GC-MS分析 取适量旱辣蓼、轮叶棘豆、岩青兰提取物膏剂,加入1 mL甲醇∶水(8∶2,V∶V)涡旋混匀;加入二氧化锆研磨珠研磨后,4 ℃ 20 000 r/min离心10 min;上清液经0.22 μm滤膜过滤后上机分析。以电喷雾电离源(ESI)为离子源,正负离子切换扫描采集数据,利用ACQUITY UPLCHSS T3色谱柱进行分析。采集的数据通过整理后进行数据库检索比对,对质谱鉴定到的分析物进行质谱结构解析并选取具有生物活性的化合物进行分析。

1.2.3 提取物体外抑菌试验 分别取适量灭菌蒸馏水配置成1 g/mL的药液和适量灭菌生理盐水配置成108CFU/mL浓度的菌液。将含10 g/L葡萄糖的LB肉汤和和配置好的1 g/mL的药液按照二倍稀释法稀释10个浓度,取100 μL菌液加入到10个浓度的试管中,另取2管分别为单纯药物和单纯LB肉汤培养基对照。混匀后滴加1滴2 mg/mL溴甲酚紫指示剂,于37 ℃恒温培养箱培养18 h~24 h,观察变色结果。选取刚好未变色的试管浓度作为最小抑菌浓度,采用打孔法进行最小抑菌浓度抑菌圈测定,参考相关文献[12]判断标准:抑菌圈直径≥20 mm为极敏(+++),15 mm≤抑菌圈直径<20 mm为高敏(++),10 mm≤抑菌圈直径<15 mm为中敏(+),10 mm以下的为低敏(-)。从所得MIC值以上浓度的所有未变色试管中取100 μL涂布于LB固体培养基上进行MBC值的测定。

2 结果

2.1 提取物GC-MS分析结果

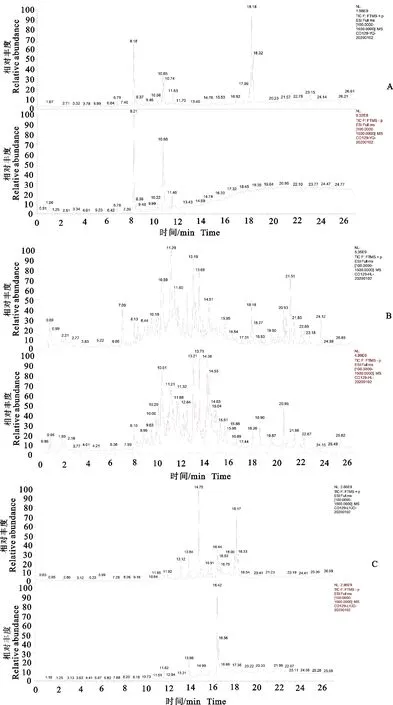

如表1和图1所示,通过对岩青兰、旱辣蓼、轮叶棘豆乙醇提取物石油醚萃取部位正负离子模式下采集的总离子流图、相关文献和数据库检索及分析,岩青兰、旱辣蓼、轮叶棘豆中分别鉴定了13、19、15种化合物。

表1 岩青兰、旱辣蓼和轮叶棘豆提取物抑菌活性成分质谱结构解析

总离子流图上半部分为正离子图,下半部分为负离子图;A.岩青兰;B.旱辣蓼;C.轮叶棘豆

2.2 提取物抑菌试验结果

2.2.1 MIC和MBC值测定结果 结果如表2,复方提取物对链球菌抑制效果最好,岩青兰提取物对金黄色葡萄球菌抑制效果最好,岩青兰和复方提取物对大肠埃希氏菌抑制效果最好,复方提取物对沙门氏菌抑制效果最好。

2.2.2 MIC抑菌圈测定结果 3种药物及其复方提取物对4种常见菌的MIC抑菌圈测定结果见表3。根据判断标准,岩青兰提取物对金黄色葡萄球菌,复方提取物对沙门氏菌和金黄色葡萄球菌高度敏感,其抑菌圈大小在15.03 mm~18.75 mm之间。其他均为中度敏感,抑菌圈大小在10.12 mm~15 mm之间。

表2 3种药物及其复方提取物对4种常见菌的MIC、MBC值测定

表3 3种药物及其复方提取物对4种常见菌的MIC抑菌圈测定

3 讨论

大肠埃希氏菌、沙门氏菌、链球菌和金黄色葡萄球菌为养殖生产中常见的病原菌,但由于抗生素的不规范使用造成病原菌耐药性的产生[13-14],因此探求安全有效的抗生素替代药物成为新兽药开发的热点之一,而中药药理机制复杂,药效与其本身所含的活性物质息息相关。由表1可知,鉴定出的13种岩青兰化合物中黄酮类化合物9种,醌类化合物2种,生物碱类化合物2种,除丁聪等[15]和任冬梅等[3]鉴定出的北美圣草素、木犀草素、柚皮素和郝娜等[16]鉴定出的圣草酚以外,化合物1、2、3、4、5、9、13、15、19、20均为首次分离鉴定所得;鉴定出的19种旱辣蓼化合物中黄酮类化合物12种,有机酸类化合物2种,醌类化合物2种,生物碱类化合物3种,均为首次鉴定所得,分别为化合物1、2、4、5、6、7、10、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23;鉴定出的15种轮叶棘豆化合物中黄酮类化合物13种,醌类化合物1种,生物碱类化合物1种,除姚淑英等[5]鉴定出的槲皮素,格桑罗布等[17]和Liu Y等[18]鉴定出的(2S)-5,7-二羟基黄酮(白杨素)以外,化合物2、5、6、7、8、10、11、12、13、14、15、19和22均为首次鉴定所得。

体外抑菌试验结果表明,3种药物及其复方提取物对金黄色葡萄球菌和链球菌抑制作用比对大肠埃希氏菌、沙门氏菌的抑制作用强。另外,3种药物及其复方提取物对大肠埃希氏菌的最小抑菌浓度皆大于沙门氏菌,可能是由于人类和动物长期食用含有生物活性成分的植物而导致体内的大肠埃希氏菌产生了一定的耐药性。3种藏药及其复方提取物对4种常见菌均有良好的抑制效果,可能是由于3种药物中含有多种具有抑菌活性的化学成分。洪志伟等[19]研究表明,槲皮素可能通过破坏细菌细胞壁结构、改变细菌蛋白的表达谱, 进而对大肠埃希氏菌产生明显的抑制作用;董晓宁等[20]通过平板稀释法考察了苦荞麦中提取的芦丁对大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌抑制作用显著;周红潮[21]观察到黄芩苷对大肠埃希氏菌、伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌均有抑制作用;Chen Y X等[22]则表明黄芩苷对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌有很强的影响,最低抑菌浓度达到0.04 mg/mL;徐进[23]试验结果表明,1 MIC的姜黄素对浓度为1×107CFU/mL的金黄色葡萄球菌抑菌作用最为明显(P<0.05);刘明[24]研究发现,大黄素对MRSA252标准株与36株MRSA临床分离株MIC为2 μg/mL~8 μg/mL、MBC为4 μg/mL~32 μg/mL。通过对岩青兰、旱辣蓼、轮叶棘豆乙醇提取物化学成分分析和对4种常见病原菌的体外抑菌试验,表明3种药物及其复方提取物对4种常见菌均有良好的抑制效果,但由于中药成分复杂,其抑菌机理有待进一步的研究。