食用菌产业发展新区存在问题剖析

2021-02-04郑永德

黄 毅 郑永德

食用菌产业发展新区存在问题剖析

黄 毅1郑永德2*

(1. 福建农林大学,福州 350000;2. 莆田市农业科学研究所,福建 莆田 351144)

全国832个贫困县中有400多个县选择发展香菇、黑木耳等作为精准扶贫、乡村振兴支柱产业,但具体实施过程中存在一些问题。分析以香菇、黑木耳作为扶贫项目的原因主要为市场前景看好,国家政策扶持和东南部地区食用菌产业发展势头的榜样力量等。以“胡焕庸线”为分界线,从宏观角度指出食用菌的发展具有区域局限性,指出新发展地区应根据当地气候环境条件尤其是水资源和适合种植香菇、黑木耳的阔叶树资源的年储蓄量作长远考虑,来决定发展规模;并针对新发展地区易出现的问题提出相应解决建议。

香菇;黑木耳;食用菌产业;发展新区;存在问题

我国832个贫困县,有400多个贫困县选择发展香菇、黑木耳等食用菌作为精准扶贫、乡村振兴支柱产业,但发展效果参差不齐。

1 大多数新发展地区选择香菇、黑木耳作为扶贫项目的缘由

香菇具有独特香味,其栽培、食用历史悠久,深受广大消费者喜爱。香菇栽培起源于我国浙江的庆元、景宁、龙泉县,历经三个发展阶段:原木砍花栽培阶段(明、清、民国)、段木栽培阶段(1945—1980年)、代料栽培阶段(1978年至今)(图1~图3)。栽培材质依次是原木、段木、木屑,栽培周期渐次缩短,产量渐次增加,但品质渐次弱化。黑木耳食用及栽培历史亦悠久。

如今,香菇和黑木耳在我国是百姓不可或缺的“百搭”食材,可搭荤配素,鲜炒、做馅、凉拌、炖罐、煲汤,还可做菌汤锅。我国香菇和黑木耳市场吞吐量大,年消费量以数百万吨计。

图1 香菇原木栽培(5年采收)

图2 香菇段木栽培(3年采收)

图3 香菇代料栽培(当年种,当年采)

贫困县选择香菇、黑木耳栽培作为扶贫项目的原因可归纳为以下四个方面。

1.1 市场前景看好

为群众所熟悉的产品,才有市场。香菇、黑木耳食用及栽培历史悠久,为百姓所熟知,其干品成为百姓过年过节的常备食材。我国人口众多,随着生活水平的提高,年轻人生活节奏加快和老年人保健意识的提高,群众对吃的需求,已转变为“口感好,营养好”。新鲜菌类可加工成美味食品,满足群众对多元化食品的需求,其逐渐成为特殊风味快销品。

1.2 国家政策扶持

2007年国家一号文件提出现代农业概念,并给予很多优惠政策。相比其他农作物生产,食用菌栽培周期较短,且可立体栽培,复种指数高,能够实现机械化、自动化生产,存在巨大商机;还可帮助政府解决群众就业、脱贫问题。这吸引了众多“社会资本”和其他行业人员利用优惠政策纷纷跨入食用菌行业,选择在人口众多、经济较发达的地区进行工厂化栽培,既打造了当地农业现代化的样板,力争上市,又解决了当地政府稳定就业难题,达到双赢。

1.3 东南部地区食用菌产业发展势头强劲的榜样作用

食用菌工厂化企业在东南部地区快速发展,社会资本的介入,使食用菌工厂化栽培出现了质的变化,成为农业现代化的雏形,解决当地部分年轻劳动力的出路问题。同时让有生产条件、经济基础较薄弱、交通不太便利、远离城市地区的农民通过适度发展香菇、黑木耳产业富裕起来。

食用菌室外季节性栽培的规模可大可小,适合农户经营,产品烘干后便于运输、储存,货架期长。在扶贫的基本国策指引下,东南部地区各级政府予以政策扶持,具备适宜生产条件并有群众生产基础的地区纷纷发展香菇、黑木耳产业,农户通过辛勤劳动,走上脱贫之路,无形中成为新发展地区的榜样。

1.4 “小木耳,大产业”

现今,黑木耳栽培主要为段木栽培和代料栽培两种模式。段木栽培的主产区为湖北保康县(栓皮栎资源丰富)和黑龙江省东宁县(柞树资源丰富)。2006年,北方黑木耳短袋栽培获得成功,出现了光地栽培模式,推广到东北三省。2010年,发明了大棚黑木耳规模吊式栽培模式,逐渐辐射到全国适宜栽培地区。吊袋栽培品种也从单一的黑木耳,发展到玉木耳、白木耳等。2020年4月20日,习近平总书记到柞水县小岭镇金米村考察,在参观智能联栋木耳大棚,了解木耳品种和种植流程,询问木耳价格、销路和村民收入后,夸奖他们把“小木耳”办成了“大产业”。这极大鼓舞了从业者,也引起了新发展地区各级政府对食用菌产业的重视。

2 种植食用菌有区域局限性

地理学家胡焕庸先生(1935年)根据我国全境的地形、气象、生态环境、水资源、植被覆盖、每平方公里人口密度等条件做详细数据分析,提出将黑龙江的黑河至云南的腾冲连线,将我国分为东南、西北两部分。该连线被国内外人口学者、地理学者所认可并引用,后人称之为“胡焕庸线”。胡焕庸线实际上是一条人类适宜生存环境的分界线,该线与年400毫米降水量线基本重合,大多数贫困县分布于胡焕庸线的两侧,其两侧还是农牧交错带、玉米种植带的西北边界及众多江河的水源地。

胡焕庸线东南方:43.8%的国土面积,居住着94.1%的人口,实现95.7%的GDP。以平原、水网、丘陵为主,多为喀斯特和丹霞地貌,植被茂盛。

胡焕庸线西北方:受生态胁迫,人口密度极低,其经济发展、集聚人口的功能较弱,多为草原、沙漠和雪域高原,是游牧民的天下。

目前,全国各地食用菌新区实际发展情况大都与期望值有较大差距,笔者重提“胡焕庸线”,也是想从天时、地利、人和三个方面综合分析,抛砖引玉,寻求对策。

2.1 发展食用菌项目前考量当地气候条件

每朵鲜香菇含水量高达89%~92%。香菇、黑木耳栽培过程,不管是培养料配制,还是在菇、耳发育管理过程都离不开水,尤其规模化栽培,每天需水量高达数十吨。有的食用菌发展新区水资源十分缺乏,年蒸发量高于降雨量数倍,如此恶劣的环境,难以栽培好食用菌。

无论种植哪种食用菌,特别是规模企业,选址设厂的首要条件是水源充足,且水质须达到国家饮用水标准,尤其是pH。其次,还应考虑山洪暴发等自然灾害问题。

例1:辽宁朝阳、阜新、辽中、彰武、内蒙的赤峰都曾致力发展黑木耳产业,但以失败告终,主要原因是缺水。上述地区宏观地形,西高东低,温带大陆性季风气候,年降雨量仅有450~580毫米,春秋两季多风、易旱,冬季多西北风。自然气候恶劣,栽培过程无水可用。

例2:贵州食用菌发展风风火火,但贵州“地无三尺平,天无三日晴”。贵州西部气候温和湿润,山峦起伏、云雾缭绕,河谷的气候垂直变化明显。食用菌产区集中在中部与东部,冬季多连阴雨天,采收的香菇、黑木耳如无法及时烘干,将损失惨重,因此发展食用菌新区必须考虑当地气候条件。

例3:新疆某地区也将发展食用菌作为扶贫项目,但难度相当高。喜马拉雅山的阻挡使印度洋上空的暖湿气流无法长驱直入,导致新疆地区常年雨水偏少,以干旱、荒漠化为主。当地全年风沙天气多达280天,且常发生沙尘暴,年降雨量仅为36.4毫米,而蒸发量高达2 618毫米,对于栽培需水量大的香菇、黑木耳是大忌。此外,当地阔叶树资源较少,仅有苹果、核桃、枣、梨等果树修剪枝桠材,是否适合种植香菇和黑木耳,在产量与质量上有待验证。因地域广阔,原料输入和产品输出成本也更高。

2.2 确定适宜栽培期——天时

(1)确定适宜栽培期。香菇栽培环境需要“七分阴,三分阳”,黑木耳则需要“七分阳,三分阴,花花细雨淋得入”。大多数室外大棚栽培,还依赖自然气候。我国地域广阔,香菇或黑木耳新区所处经纬度、海拔垂直高度不同,地理小环境气候有异,具体栽培时间的安排尤为重要。了解当地温度、降雨量等气象资料,根据香菇、黑木耳发育的适宜温度范围,确定种植的具体时期。

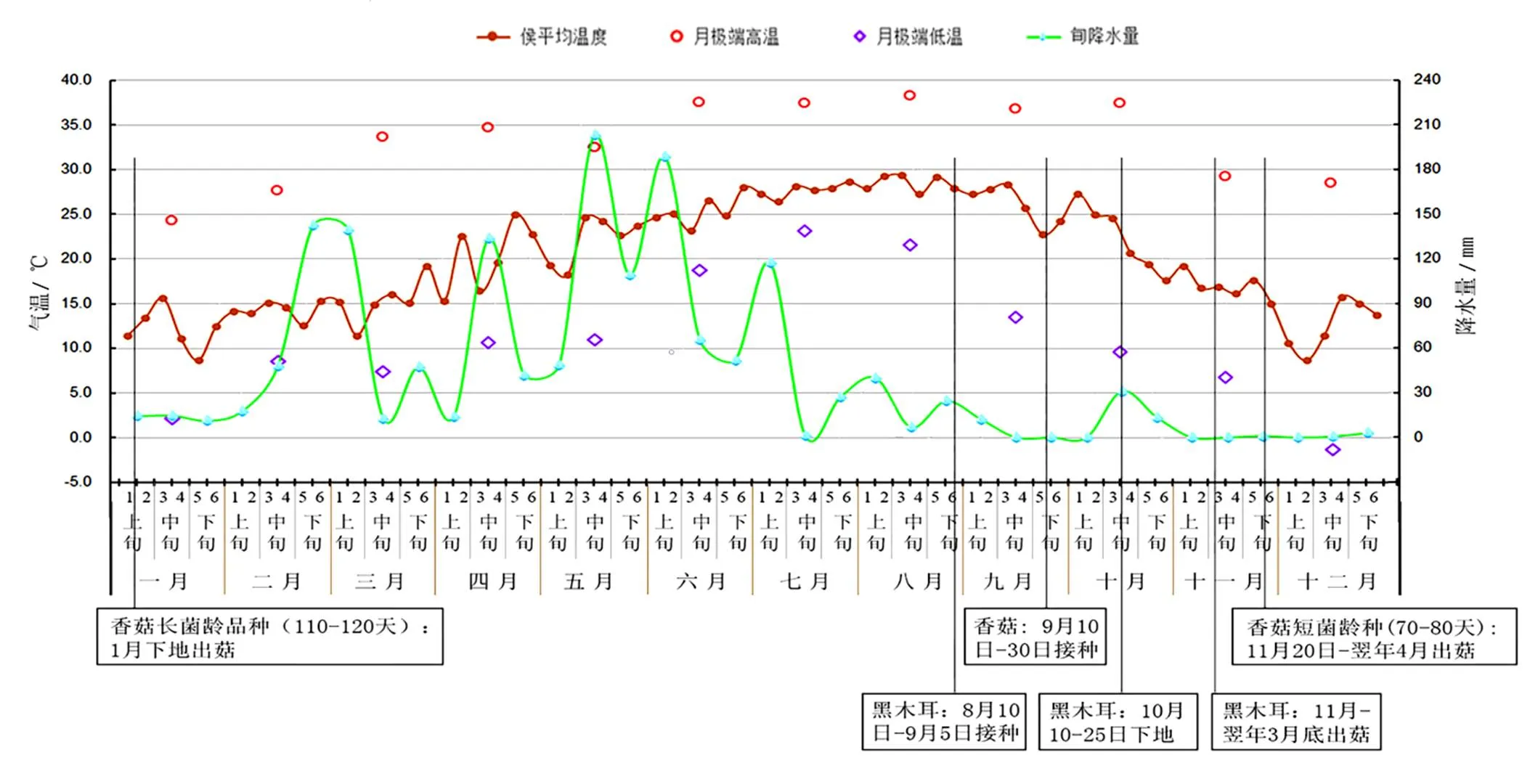

新发展区可查找气象资料,画出当地上一年“候”(五天平均值)的温度、降雨量、极端最低气温与极端最高气温变化曲线(图4,福建尤溪县位于北纬25°50′~26°26′,海拔高度约200米)。并考虑当地春季气温上升与秋、冬季气温下降的缓急,再根据香菇或黑木耳的生物学特性,找出当地最适宜种植的温度、湿度范围,确定适合其发育的时期长短,以此判定是否适合种植。

香菇出菇期适宜温度,低温品种为8~15 ℃,中温品种12~20 ℃,高温品种18~24 ℃。黑木耳适宜发育温度为17~22 ℃。根据当地适合发育温度的时期,以及制作菌包时间+所需要培养时间+该品种栽培包所需要的后熟时间,向后倒推出制作香菇或黑木耳菌包的时间范围。

(2)建议各地选择基础条件较好的市、县级农科所,自食用菌专业科研机构引进经省级认定并大面积推广的菌株,同时进行小、中批量验证,综合评价后,再用于大生产。各新区相邻县合力攻关,建立适合当地气候的栽培模式,经一定时间验证后,为产业未来永续发展提供技术支撑。

2.3 保障木屑资源充足——地利

图4 福建省尤溪县年平均气温与降水量(陶永新博士绘制)

食用菌发展新区多处于胡焕庸线两侧,年降雨量约400毫米,存在水源不足,适合种植香菇、黑木耳的阔叶树木屑缺乏等问题。在立项发展食用菌之前,应详细调查当地适宜树种的年木材蓄积增加量,确定是否能够满足长年群众性大规模栽培香菇或黑木耳所需要木屑的量,并长期予以关注,不可放任随意砍伐,以免造成水土流失,破坏生态平衡,否则生态修复成本将是天文数字。

(1)苹果树枝桠材的再利用。陕西省黄河故道、山西运城万荣处于黄河东岸,利用当地苹果树修剪枝桠材种植香菇,每年可提供1亿棒原料。当地形成苹果枝桠种植香菇、香菇菌渣改良果园土壤的良性循环产业链,值得肯定。山东烟台等地也是苹果主产区,苹果树木屑材质松软,易降解,出菇较快,但后劲不足。为此,当地有的栽培者混用30%~50%青刚栎、栎树(橡树)等硬材质木屑予以改良,菌棒更为硬实、后劲足,香菇品质、产量都得到提升。

(2)部分老产区面临“无米之炊”难题,菌林矛盾日益加深。随着国家生态保护国策启动,三江水源地乱砍乱伐现象被遏制,不少省份纷纷建立各级政府林长负责制。食用菌新产区对木屑的需求不断加大,香菇菌棒的出口量与日俱增,中药材天麻、茯苓种植量逐年增加,均加剧了可用木屑资源的短缺。

香菇、黑木耳木屑栽培已有几十年历史,适宜栽培的阔叶树种的木屑资源越来越少,木屑价格飙升,受比价效益影响,导致个别产菇大县半退出甚至彻底退出香菇栽培。

东北产区从俄罗斯进口木屑,但俄罗斯当地每年砍伐指标不断紧缩。山东利用进口原木加工成方料的剩余边角料,粉碎加工成木屑,但不足以满足庞大的需求量。

以上综合原因导致我国每吨木屑价格从2017年的580元,上涨到2018年的740元,2020年生产季节竟超过900元。如果香菇、黑木耳栽培继续盲目扩张,将会出现木屑严重短缺的困局。

(3)能否用秸秆替代木屑种植香菇和黑木耳?实践证明,答案是否定的。香菇、黑木耳属于木腐生菌类,以降解木质素为主。20世纪70年代开始,就有人陆续采用稻草、大豆秆、玉米芯、甘蔗渣、牧草、“菌草”等的粉碎物种植香菇。结果是会出菇,但品质低下,表现为鲜菇口感差,犹如咀嚼棉花,无弹性;烘烤后干菇香气不足,菌盖皱折严重。且出菇后劲不足,二潮菇产量低,收不抵支。

黑龙江伊春市友好区食用菌研究所历经三年科技攻关,用稻草、玉米秸秆代替木屑栽培黑木耳,但产量仅为以木屑为主配方的60%,无法推广。随着国家经济的发展,老百姓生活水平的提高,对于食物现在已不是讲温饱,而是重品质,追求口感。菇农需要掌握的是产品有市场、能赚钱的技术。

图5 贵州安龙县人工食用菌专用林场

(4)解决之道——“藏树于民,绿色银行”。建议各生产县尽快设立食用菌专用林。考虑从国家下达的人工植树造林指标中,每年分一定的指标给村民,利用地边杂地、土层较深的沟堑等,建设专用林。贵州安龙县已开创人工食用菌专用林场先例(图5)。数年后进入间伐期,谁种,谁得,使食用菌产业成为永续的产业。

2.4 人力资源不可或缺——人和

(1)食用菌属于劳动密集型产业。对于新发展地区,人是第一生产力。部分新区人口密度低,传统农牧耕作、中草药种植、小规模商旅活动都需要人,“招工难、用工更难”。也有地区民俗节日多,“三天一小庆,五天一大庆”,社会活动多、劳动效率低,影响招商。少数民族地区人口稀少,居家路途远,企业不得不解决住宿、生活问题,负担沉重。如某深度贫困县,虽建成了食用菌基地,但招工时仅有30人报名。也有条件较好的地方,政府建好大棚,却缺人种植食用菌。

(2)技术再培训困难。发展滞后导致部分少数民族地区群众文化水平偏低,语言交流不畅,沟通、培训较困难。且由于当地无香菇、黑木耳种植基础,即使招收到员工,也难以胜任一线生产,需要长时间摸爬滚打,才能有感性认识。

(3)“千军易得,一将难求”。不少新发展地区没有种植香菇、黑木耳的专业技术人才,只能从东部地区引进。引进人才时必须调查清楚是否有真才实学,能否胜任相关工作,不可为“半桶水”人才。由于不同菌类间生物学特性差异大,对某一种菌类具有实践经验,不代表对另一种菌类也熟悉。东部地区的人才对西部新区自然气候环境及其变化不熟悉,栽培也需有长时间的了解、磨合过程。

建议从技术经验成熟的中部产区,选择有信誉、口碑良好的企业,提前预定香菇或黑木耳菌棒(包),运至生产地(-2 ℃低温冷链运输,防止“烧菌”和爆棒出菇)先试验性出菇,投石问路,培养百姓对菌类栽培的感性认识,并要观察当地气候、资源等,了解群众生产意愿,判断当地是否适合发展食用菌;之后再探索适合当地的栽培管理模式,待取得成效后,方才考虑下一步方向。

3 发展香菇、黑木耳栽培是“上帝留给菇农最后一条致富路”

食用菌工厂化栽培企业如雨后春笋般涌现,分为袋式栽培和瓶式栽培两种模式。袋式栽培容器的可塑性较大,适合多种菌类栽培,其机械化水平已接近瓶式栽培。但对于工厂化企业来说,栽培香菇、黑木耳还存在灭菌过程及反季节栽培生产成本过高问题。

一是劳动力成本高。香菇、黑木耳的特殊生物学习性,决定了其在散射光、通风良好的条件下发育,才能达到较好的商品外观,因此目前以室外栽培为主。香菇、黑木耳都为不定时、不定点、多批次出菇、出耳,且都是单生,发育不同步,需要人工分批次采收,否则品质难保证,因此,属于劳动密集型行业。工厂化生产企业,较难负担高劳动力费用,多选择依靠农户栽培管理,即采用“公司+农户”模式。

二是耗电量大。香菇与黑木耳属于好氧性菌类,适宜于室外栽培,室内栽培的通风、湿度控制和光照等耗电量过大、电费高昂,工厂化周年栽培成本高,利润低。

上述两个原因造成工厂化生产企业较难实现香菇、黑木耳的出菇、出耳管理,比较好的方式是让给农户分散出菇管理,所以说,发展香菇和黑木耳是“上帝留给适宜种植地区菇农的最后一条致富路。

4 社会分工细化,助推食用菌产业健康发展

食用菌不是植物,属于微生物范畴,抗逆性差,种植难度大。缺乏经验的新区需要有较长时间栽培经验的积累。

各地涌现出不少菌棒(包)制作中心,依靠机械、自动控制完成料棒(包)生产,灭菌后提供给预定的栽培者。栽培者自行完成接种、培养、转色等工序,随后对菌棒(包)进行出菇(耳)管理(如夫妻两人承包大棚,管理2万棒)。企业根据市场行情变化,按质论价收购,实现共赢。这一栽培模式使百姓实现脱贫致富,并将最难、最有技术含量的工序交由企业进行,是社会分工细化的进步和发展趋势。

例:河南卢氏县金海生物科技公司在上海市农业科学院食用菌研究所的指导下,建成香菇菌棒生产中心,实现标准化、规范化、科学化生产(图6~图8),投产三年,年生产菌棒量达到800万棒。菌棒供应到新疆及周边各省,甚至韩国,取得显著经济效益和社会效益。

图6 自动化制作菌包

图7 网格式培养解决“烧菌”问题

图8 香菇出菇大棚

5 结 语

将香菇、黑木耳栽培作为扶贫项目发展,各级政府投入不少,也下不少力气,但困难多,成效欠佳,原因有多方面,包括:缺乏可行性调查,不了解食用菌生物学特性和当地的气候、生态条件,盲目发展;没有种植的经验和群众基础;技术团队缺失,生产流程混乱;百姓种植意愿不强;劳动力缺乏等。

当前,国内普遍将食用菌产业作为扶贫项目抓手,导致食用菌产业发展过于迅猛。各地不顾条件过度发展,出售初级产品,导致产品同质化严重;出菇集中,导致市场供过于求,产品售价甚至低于成本价,企业扶贫贷款难以归还,“失血”严重乃至倒闭,政府亦背上沉重利息负担。

鉴于此,建议食用菌新发展地区政府:谨慎发展,不要盲目扩张产业规模;对于菌棒生产企业,拉长贷款期限,短期还贷转成中期还贷,减轻企业负担,“放水养鱼”;对于栽培者,应建立示范栽培场所,群众看到栽培效果及致富前景,才会有积极参与的意愿。

决策者应实事求是对存在问题进行全面梳理、扬长补短,推动食用菌产业进入良性循环轨道,健康发展,成为真正永续的扶贫项目,造福百姓。

黄毅(1945.11— ),福建农林大学园艺学院教授,退休,自誉“福建老菇农”。从事食用菌科研、教学和技术推广工作五十年,曾获福建省科技进步三等奖、福建首届高等教育教学成果二等奖。著有《食用菌工厂化栽培实践》《食用菌栽培》《食用菌生产理论与实践》等专著及论文数十篇。

,E-mail:zydson@qq.com。

S646

B

2095-0934(2021)01-006-06