基于PHOENICS软件模拟的医院室外风环境优化

2021-02-04张梓霆周春玲

张梓霆,周春玲

(青岛农业大学园林与林学院,山东青岛 266109)

医院室外环境小气候对患者和医护人员的生理和心理都有很大影响,环境小气候在营造舒适的医院室外活动空间中发挥着重要作用,而景观设计师往往凭借着传统的规划理念和设计经验进行设计,对医院室外环境的设计也多集中在绿化景观[1-3]、交通道路[4]以及室外空间[5-6]上,很少从小气候角度进行设计。目前,针对医院小气候的研究多集中于医院室内环境[7-8],已有少量报道也只是研究建筑本身对医院室外环境小气候的影响[9-11],缺乏绿地对医院室外环境小气候影响的报道。

目前,建筑室外环境小气候的研究方法包括实地测量、风洞实验、计算流体动力学(Computational Fluid Dynamics, CFD)模拟等,针对的空间类型主要包括居住区、校园、街道、广场、公园等。大量的研究表明,建筑布局、建筑粗糙度、绿化布局以及植物种类对风速和风压影响显著:不同布局下风环境与风向角之间存在定性关系,点式布局人行高度处的风环境最好[12];建筑外的风环境也会受到建筑物表面粗糙度的影响[13];在建筑周围的恰当区域合理种植小型绿化带可以减少或消除建筑群周围的强风,降低强风产生的不舒适感[4];植物种类的影响也较为显著,将落叶植被改为常绿植被后,夏季和冬季风速增加的区域比分别接近69.1%和64.7%[14]。

因此,本文基于小气候研究医院室外空间,以改善医院室外空间的小气候,为今后医院室外环境设计提供数据支持和理论依据。利用PHOENICS软件模拟青岛市城阳区人民医院的室外风环境,分析风速场和压力场存在的主要问题,提出相应优化方案,研究绿化布局和绿化模式对医院风环境的影响,并给出改善医院局部室外风环境状况的最优绿化组合。

1 研究地点与方法

1.1 研究地点

综合考虑建筑建设指标、绿化情况和建筑布局,模拟分析青岛市城阳区人民医院(36°17′N, 120°23′E,区位图和平面图见图1)室外小气候。该医院占地面积约7.7万m2,建筑面积约9.1万m2,是一所以医、教、研和防为一体的综合性三级乙等医院,是青岛市北部区域性医疗中心。其建筑布局为多幢分列式,分幢建造门诊楼、急诊楼、医技楼、第一住院部、第二住院部、第三住院部、职工食堂等,医技各科室分散布置在病房门诊或医技楼中,通过走廊连接各部门。这种组合形式介于全分散式与综合式之间,保留了分散式的优点,环境安静,利于隔离。

1.2 研究方法

采用PHOENICS软件进行CFD模拟。PHOENICS是最早问世的计算流体力学商用软件,如今已经发展完善成熟,可以输出风环境各类指标,可实现各种形状模型的模拟,集成了绿色植物模块,自置网格划分界面,比其他CFD模拟软件(需通过附加软件划分网格)更便捷[15]。

1.2.1 湍流模型系数的确定

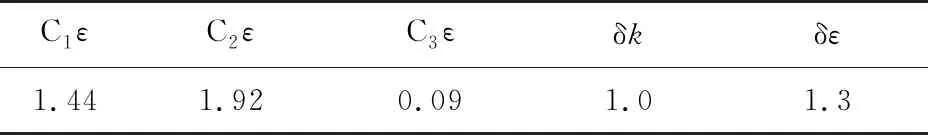

本文在模拟过程中,相关参数采用表1中的取值。在模拟计算过程中,连续性方程和动量方程残差应低于1.0×10-4,方程残差k和ε应低于1.0×10-7,超过上述残差时,模拟停止。

表1 标准k-ε模型中的系数

1.2.2 计算区域的确定和网格划分

计算区域要依据实际范围大小来确定,计算区域过大或过小都会影响计算结果的准确性。青岛市城阳区人民医院东西长560 m,南北长580 m,最高建筑为第三住院部,高36 m,所以计算区域划定为1 680 m×1 740 m×120 m的范围。设置合理,能够得出可靠的模拟结果。网格的数目和类型对仿真结果的准确性有很大的影响。在本研究中,采用非均匀结构化网格技术的网格划分形式,建筑区域采用局部网格加密技术。

1.2.3 模拟边界条件确定

本研究讨论行人高度的风环境,它是大气层下部的不能压缩流体,故选取边界条件为速度入流边界。不同高度的风速不同,高度与风速的计算公式如下:

式中:Vh,高度为h处的风速,m/s;V0,基准高度h0处的风速,m/s,一般取h0=10 m;n,地面粗糙程度,城阳区人民医院的地面属于建筑组团密集的城市市区,高度低于100 m,属于C类地表,n取0.22[16]。

1.2.4 风参数确定

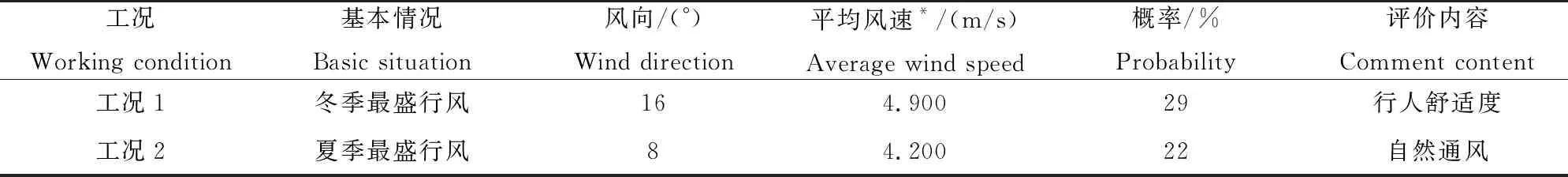

选取青岛市典型气象年1月和7月气象参数作为模拟工况,如表2所示。

表2 模拟分析工况

2 结果与分析

风环境研究的重点是风速场和压力场。根据《绿色建筑评价标准》[18]评价,青岛市城阳区人民医院室外风环境存在小气候问题。

2.1 医院室外风速场模拟

2.1.1 室外风速场模拟概况

从冬季和夏季1.5 m处风速云图(图2)可以看出,全院性防护林圈和外部建筑对医院内部活动区域及建筑有很好的保护作用,冬季医院内部98%区域风速不超过3.750 m/s,医院内部90%区域风速不超过5.250 m/s,夏季区域内有漩涡区和无风区。当入流风速从夏季的4.200 m/s增加到冬季的4.900 m/s,风向由8°变为16°后,医院室外局部风速和医院平均风速均明显增大,建筑拐角处和狭道区域的风速增加率明显增大。

2.1.2 室外风速场现存问题

2.1.2.1 道路风速场

外围建筑和外围植被对内部建筑有保护作用,因此容易在外围建筑和外围植被的拐角处形成拐角效应,导致小范围内极端风速的出现。第三住院部西北侧、急诊楼东北侧和第一住院部东侧的主要道路,冬季最大拐角风分别为5.250 m/s、4.125 m/s、4.125 m/s,这3处拐角风对就医人员和医护人员的影响最明显,而其他建筑拐角风形成处没有主要道路,相对影响较小。由于第三住院部和第一住院部体量较大,对风的阻挡作用较大,因此在内部建筑的背风侧形成大范围风影区,而医院部分主要道路穿过该风影区,当就医人员和医护人员经过时,会因风影区内风速骤降而产生不适感。

2.1.2.2 活动广场风速场

为避免污染物聚集,加强活动广场空气流通,广场风速应大于1.5 m/s(蒲氏风速1级,软风)。第一住院部与医技楼之间的活动广场冬季风速为0.750~4.125 m/s,且90%区域大于限值1.5 m/s,不适于人员活动,行人高度处风速放大系数(wind amplification factor, WAMP)为0.250~1.375,低于2,位于正常范围[18],夏季该活动广场没有明显涡旋或无风区;第三住院部与第二住院部之间的活动广场冬季风速为0.375~2.250 m/s,部分区域大于1.5 m/s,基本符合要求,室外WAMP为0.125~0.750,低于2,但由于建筑造型及其体量的原因,导致该活动广场在夏季形成明显的涡流,不适合人员活动。

2.1.2.3 传染病房风速场

综合性医院的传染病房不同于单一性功能的传染病医院,传染病医院一般位于城市的偏僻区域,以避免空气病原扩散,而综合性医院一般位于人口相对密集的区域。传染病房等医技部门室内空气污染严重且有害,不可随意排出,为避免空气病原扩散,一般采用机械排风方式换气[19]。此种类型的建筑外部风速应小于1.5 m/s[18],风速偏大时,可设置绿化区域,起阻风作用。

该院肠道门诊、太平间、肝病病房、120急救救急中心四者呈“C”形布局,建筑外“C”形凹槽区域冬季风速为0.375~1.875 m/s,有40%区域的风速超过1.5 m/s,容易造成空气病原扩散;夏季风速为0.625~1.875 m/s,80%区域风速低于1.5 m/s,不易造成空气病原扩散。

2.2 医院室外压力场模拟

《绿色建筑评价标准》[18]中对压力场采用以下评价标准:除第一排迎风建筑外,建筑的迎风面和背风面之间的风压差不超过5 Pa,可降低冷风渗透到室内环境的频率;医院建筑的迎风面和背风面之间的风压差不小于0.5 Pa,有利于建筑的自然通风。

2.2.1 医院室外压力场模拟概况

从冬季和夏季的1.5 m处风压云图(图3)可知,最大风压分布在第三住院部的迎风面。第三住院部处于迎风面第一排,北部为其主要出入口,迎风面和背风面风压差较大,冬季不低于9 Pa,夏季不低于7 Pa。第一住院部的南部为其主要出入口,较大的体量产生较大的风阻,其偏东部迎风面和背风面风压差大,冬季不低于13 Pa,夏季不低于8 Pa。因此,第三住院部和第一住院部室内容易渗入冷空气,需做好保温防寒措施,如使用双层窗户,加强内门窗洞口的密封性,以保证冬季室内温暖。第二住院部的迎风面和背风面风压差小于0.50 Pa,室内通风能力差,容易使环境闷热,可增大建筑窗户开口面积、使用机械通风等保持室内空气流通,减少污染物积聚。夏季,该医院建筑楼前后大部分区域风压差处于2.50~8.75 Pa之间,风压差超过2.00 Pa,有利于室内自然通风。

2.2.2 医院传染病房压力场

肠道门诊和太平间北侧二者呈“C”形布局,冬季或夏季,迎风面和背风面风压差均位于0.50~5.00 Pa间,符合评价标准[18]。肠道门诊和太平间的下风向是肝病病房、120急救救急中心,四者呈“C”形布局,冬季或夏季,迎风面和背风面风压差均位于0.50~5.00 Pa间,符合评价标准[18]。

3 绿地优化设计

3.1 医院整体风环境优化

分析医院各室外环境风速过大的区域,进行具体模拟测点布置,根据现有绿化布局和建筑布局,提出优化策略,并证明数值模拟优化方案的可行性。考虑到树木对冬季主导风的阻挡作用、对建筑通道风的减弱作用,优化方案主要选择种植高大的乔木和较低矮的灌木以抵御冬季寒风。为避免树木过高影响医院室内采光和消防,在靠近建筑且风速较大的区域栽种低矮灌木,即图4中测点1、2、4、7栽种灌木,测点3、5、6栽种乔木。假设灌木优化株高为X(X可选取1 m、2 m、3 m),乔木优化株高为Y(Y取 4 m、8 m、12 m),冬季1.5 m处优化前后的风速云图如图5和图6所示。

对比优化前后风速(表3)可以看出,测点1、3、4加种灌木后风速明显减小,加种株高为1 m的灌木时改善最为明显。测点3、5、6处加种乔木在总体上对风速没有明显影响。

表3 冬季传染病房风速优化方案对比

3.2 传染病房风环境优化

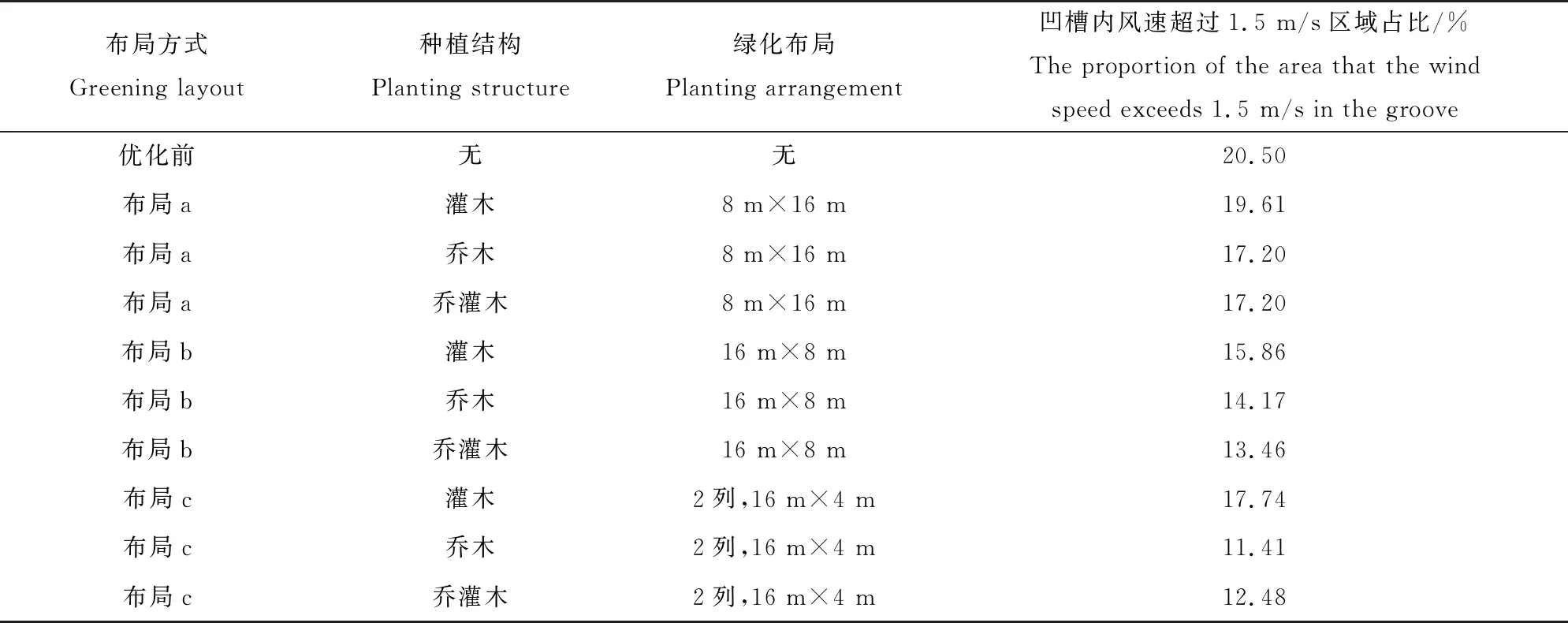

针对肠道门诊、太平间、肝病病房、120急救救急中心“C”形凹槽处的病原体扩散问题,提出以下三种优化方案:布局a,植物集中布置,东西方向为8 m,南北方向为16 m;布局b,植物集中布置,东西方向为16 m,南北方向为8 m;布局c,植物分列布置,距离南北建筑物5 m,东西方向为16 m,南北方向为4 m。三种优化方案所选乔木为树干高2 m、树冠为4 m×4 m×4 m的立方体,整体树高6 m,灌木为2 m×2 m×2 m的立方体,具体优化方案见表3,优化前后1.5 m处风速云图见图7。

“C”形凹槽处平均风速变化不大,但局部风速超过1.5 m/s的区域占比明显减小,其中布局c乔木方案最好,从优化前的20.50%降为11.41%。总体上看,布局c效果最明显,说明分散布置绿化较集中布置优化风环境效果更好。

绿化模式对于改善传染病房风环境有影响。在传染病房凹槽处加种灌木后,植被处及植被后存在较大的滞留区,凹槽内风速明显降低,当改种乔木或乔灌混植后,局部风速逐渐降低,滞留区逐渐扩大。布局a中加种乔木或乔灌混植时,局部风速超过1.5 m/s的区域占比均为17.2%,但乔灌木植被后方风速更低;布局b中加种乔木时,局部风速超过1.5 m/s的区域占比为14.17%,大于乔灌混植时的12.48%;布局c中乔灌混植时,局部风速超过1.5 m/s的区域占比为12.48%,略大于仅加种乔木时的11.41%,这可能是由于两侧分散布置乔灌木,绕流作用较强,局部风速略有升高。综上所述,乔灌混植方案改善传染病房室外风环境的效果更好。

4 讨论

已有研究表明,改善小气候与绿地布局有关系[20-22],但都是为削弱建筑物的拐角效应而设置的绿化带。本文通过PHOENICS软件模拟不同绿化布局对传染病房周围活动空间风环境的影响。研究发现,与集中布置相比,分散布置绿化改善风环境效果更好。集中布置的情况下,布局b改善传染病房风环境效果优于布局a,这是由于布局b的绿化布置更靠近局部风速最大处,植被处、植被后均存在较大的滞留区,导致局部风速降低。这说明在靠近局部风速最大处加种植物的效果较好。因此,在今后传染病房室外环境设计中,应优先考虑分散布置绿化,并尽可能加种在局部风速较大的位置。

有研究表明乔灌混植可使居住区获得最佳的风环境效果[23-24]。本文在进行传染病房风环境优化方案对比时同样发现乔灌混植改善传染病房室外风环境效果更好。因此,在进行医院室外环境设计时,应在传染病房周围及风速较大的区域合理的增加乔灌混植绿化的比例,以获得较好的医院风环境。

本文的优化方案仅对植物群落结构、布局、高度、叶面积指数进行了数值模拟,在后续研究中将增加植物类型(常绿、落叶)的研究,并考虑具体植物配置。考虑到时间和计算机的局限性,迭代次数设置为2 000,相对较小,在以后的模拟研究中,将增加参与人员数量、提高计算机配置,以进一步提高CFD模拟准确性。