晋西北区和晋中区大厚度黄土特征分析对比

2021-02-01石峰越强

石 峰 越 强

(山西省第三地质工程勘察院,山西 晋中 030620)

0 引言

山西地处黄河中游华北黄土高原上,轮廓近似于平行四边形,总面积约15.7万km2,其中山地和丘陵占80%以上,平原和台地近20%,湿陷性黄土在全省分布范围广泛,在六大盆地和八大河流的河谷阶地均有分布。而晋西北地区的黄土梁、峁、塬区和汾河流域的高阶地和黄土丘陵区则为大厚度(厚度大于15 m)湿陷性黄土的主要分布区。

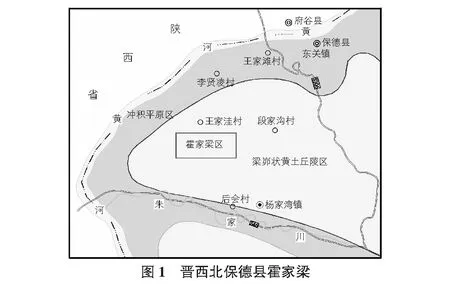

山西某氧化铝厂和山西某汽车零部件有限公司场地分别位于晋西北保德县霍家梁区和晋中猫儿岭区,我单位对其建筑场地分别进行了岩土工程勘察。工作区位置见图1,图2,以下简称“晋西北区”和“晋中区”。

1 概述

晋西北保德县霍家梁区为黄土高原区,区内黄土沟壑纵横,黄土梁、塬、峁发育,黄土梁、塬上地形较狭窄,场地周边发育大量黄土冲沟,海拔高程920 m~1 040 m之间,中部高,南北低,东高西低。

晋中猫儿岭区主要指晋中盆地东北部边山地带黄土丘陵区,处于盆地和山前冲洪扇的过渡地带,主要为黄土梁、塬,地形较开阔,周边黄土冲沟一般发育,海拔高程880 m~920 m之间,东、北高,西、南低。

2 地层情况

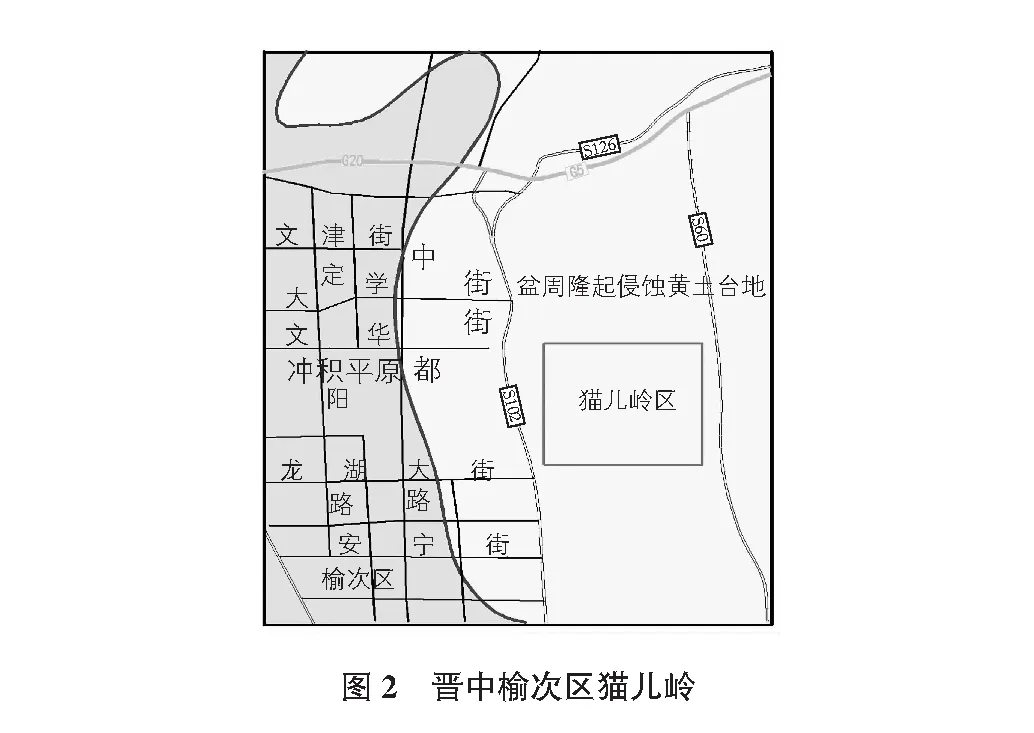

晋西北区:工作区均为黄土覆盖,厚度达60 m,主要为第四系风成及坡积堆积物,其中第四系全新统的黄土状土主要分布于黄土梁峁表层、斜坡前缘及黄土冲沟内,厚度较小,岩性为粉土,具湿陷;上更新统的马兰黄土为主要湿陷性黄土,厚度较大,岩性以粉土为主,含少量钙质结核。湿陷性土层总厚度约15 m~30 m,属自重湿陷性黄土;中更新统的离石黄土(以下称老黄土),岩性以粉土为主,中下部以粉质粘土为主,高压力下偶具湿陷性,低压力下基本无湿陷。地层情况见图3。

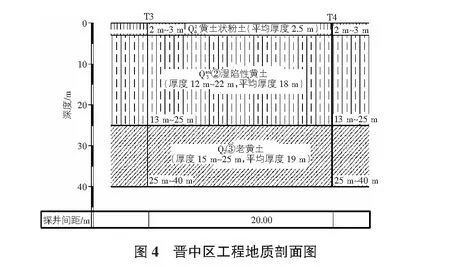

晋中区:工作区均为黄土覆盖,厚度达40 m,主要为第四系风积及坡积堆积物,其中第四系全新统的黄土状土主要分布于黄土梁、塬表面和坡脚处,厚度小,岩性以粉土为主,具湿陷;上更新统的马兰黄土具湿陷性,岩性主要为粉土和粉质粘土,厚度大,含大量钙质结核。湿陷性土层总厚度约15 m~25 m,属自重湿陷性黄土;中更新统的老黄土,岩性以粉质粘土和粉土为主,高压力下偶具湿陷性,低压力下基本无湿陷,地层情况见图4。

3 黄土的工程地质特征

由于黄土主要为风成沉积,从晋西北区到晋中区,随着风速的逐渐降低,搬运力逐渐降低,沉积环境逐渐发生变化,黄土的颗粒组成逐渐由粗变细,导致其物理力学性质也产生变化。

3.1 黄土的颗粒组成

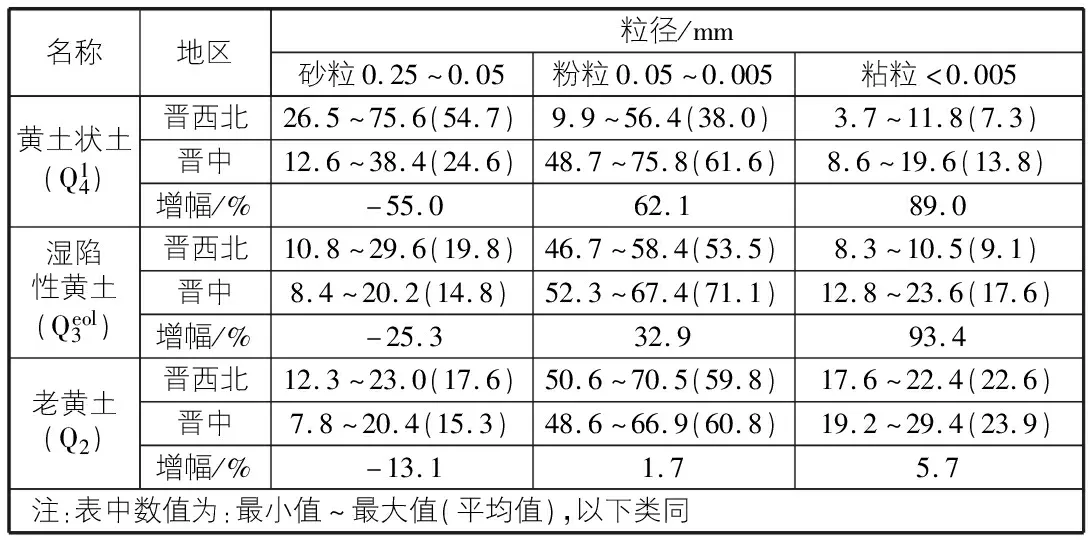

为了查清黄土的颗粒组成,对晋西北地区54组、晋中区75组黄土的颗粒组合进行了统计,统计结果如表1所示。

表1 各类黄土的颗粒组成统计表

3.2 黄土的物理性质

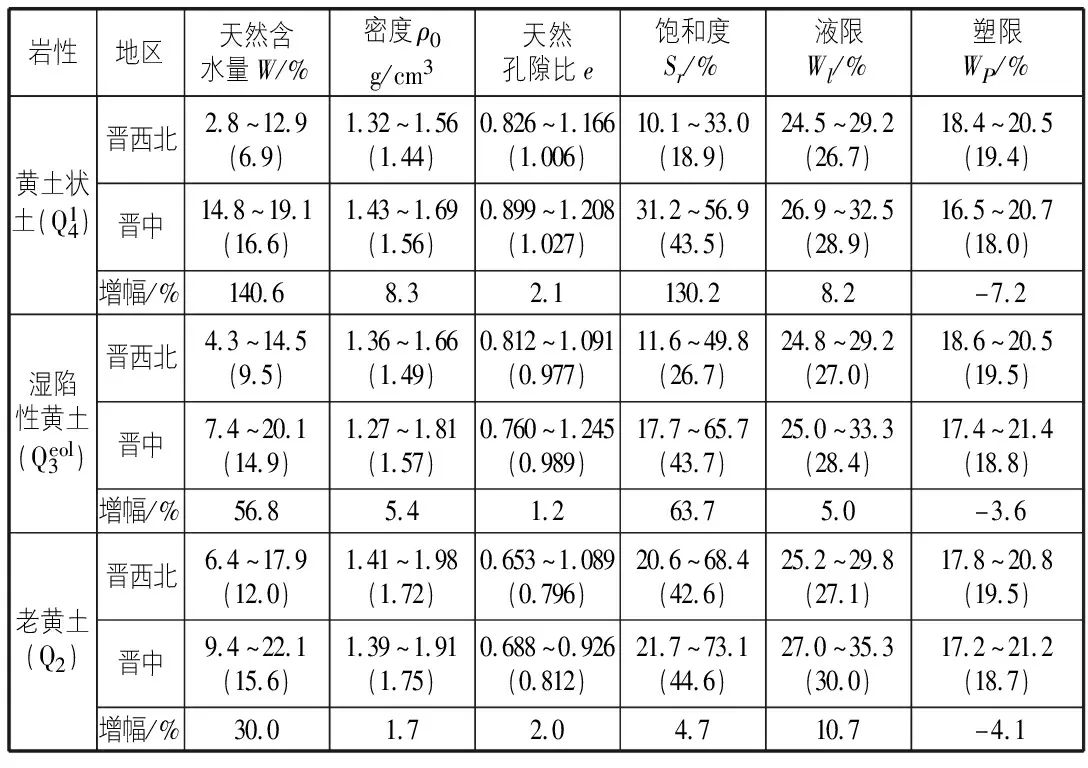

黄土的物理性质包括天然含水量、孔隙比、密度、饱和度、液塑限、塑性指数,各指标统计结果见表2。

表2 黄土物理性质指标统计表

从表2中可看出,从晋西北区到晋中区黄土的物理性质既有相似性,又各具特性,具体如下:

1)天然含水量:普遍较低,一般不超过20%,但从晋西北区到晋中区呈逐渐递增的规律,且随深度增加而增加,但增幅逐渐减小。

2)密度:普遍较低,一般不超过1.75 g/cm3,但从晋西北区到晋中区呈逐渐递增的规律,且随深度增加而增加,但增幅逐渐变小。

3)天然孔隙比:普遍较高,一般大于0.800,但从晋西北区到晋中区呈逐渐递增的规律,但增幅较小,基本不大于2.2%,且从黄土状土到老黄土天然孔隙比逐渐减小。

4)饱和度:普遍较低,一般不超过50%,从晋西北区到晋中区呈逐渐递增的规律,且随深度增加逐渐增加,但增幅逐渐减小。

5)液限:从晋西北区到晋中区呈逐渐递增的规律,但增幅不大,且随深度增加逐渐增加,但增幅不大,基本小于10%。

6)塑限:从晋西北区到晋中区呈逐渐递减的规律,但减幅较小,小于10%。

3.3 黄土的力学性质指标

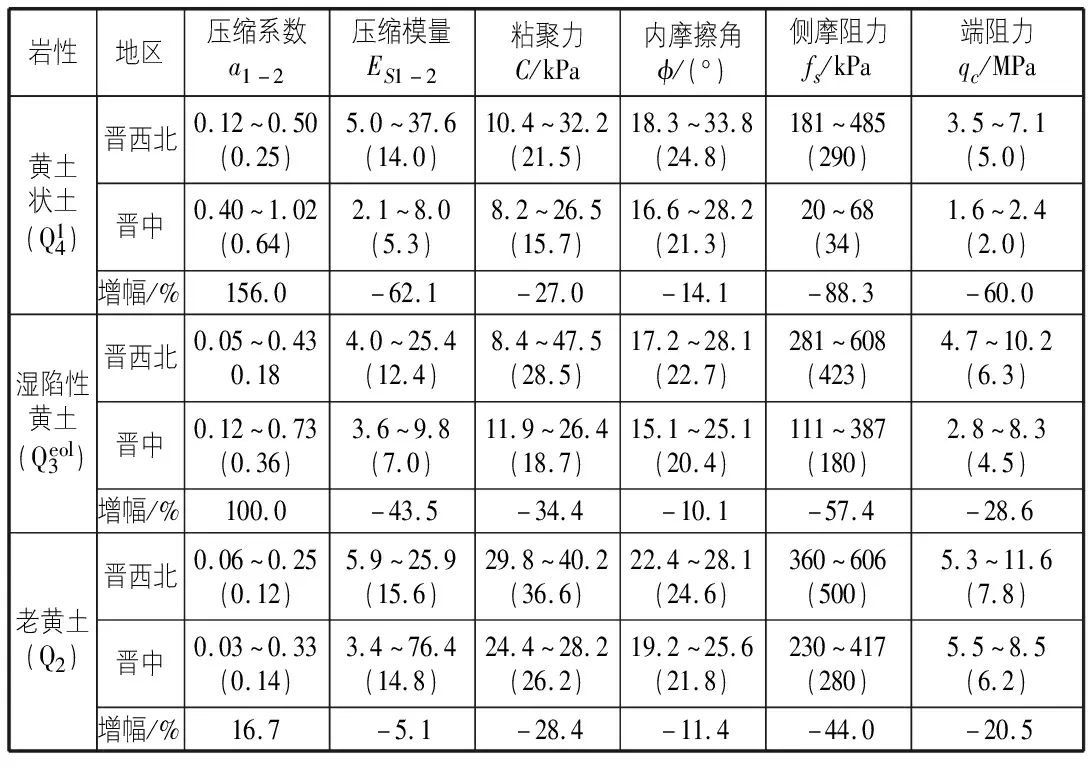

黄土的力学强度指标包括压缩性、抗剪强度、静探指标,各指标统计结果见表3。

从表3中可看出,从晋西北区到晋中区,黄土的力学强度差别较大,具体如下:

表3 黄土力学性质指标统计表

1)压缩性:从晋西北区到晋中区,各层黄土的压缩系数呈逐渐递增的规律,但增幅差距较大;压缩模量呈逐渐递减的规律,但减幅差距较大;且从黄土状土到老黄土压缩性地区性差异越来越小。

2)抗剪强度:从晋西北区到晋中区,各层黄土的粘聚力和内摩擦角呈逐渐递减的规律,且粘聚力递减幅度较大,基本大于25%;而内摩擦角的递减幅度较小,基本小于15%。

3)侧摩阻力和端阻力:从晋西北区到晋中区,各层黄土的侧摩阻力和端阻力大幅度降低,且随深度增加,递减幅度逐渐变小。

从以上数据分析可知,从晋西北区到晋中区各层黄土的力学性质指标逐渐降低。

4 湿陷性黄土特征分析

4.1 湿陷类型及等级

4.1.1晋西北区

工作区湿陷性黄土的湿陷系数介于0.015 4~0.093 5之间,平均值0.039 8,在垂向上变化较大,随深度增加逐渐递减;湿陷起始压力介于13 kPa~347 kPa,平均值123 kPa,在垂向上变化较大,随深度增加逐渐递增。

工作区总自重湿陷量介于96.4 mm~524.1 mm之间,总湿陷量介于163.9 mm~907.5 mm之间,为自重湿陷性黄土场地,结合总自重湿陷量和场地地形地貌条件,湿陷等级为Ⅱ级~Ⅲ级,属中等~严重湿陷性黄土场地[10]。

4.1.2晋中区

工作区湿陷性土层的湿陷系数介于0.015 3~0.151 4之间,平均值0.058 4,中上部湿陷程度为强烈,在垂向上变化大,随深度增加逐渐递减;湿陷起始压力介于4 kPa~548 kPa,平均值105 kPa,在垂向上变化较大,随深度增加逐渐递增。

工作区总自重湿陷量介于176.1 mm~827.6 mm之间,总湿陷量介于378.2 mm~1 266.5 mm之间,为自重湿陷性黄土场地;结合总自重湿陷量和场地地形地貌条件,湿陷等级为Ⅲ级~Ⅳ级,属严重~很严重湿陷性黄土场地。

总之,从晋西北区至晋中区黄土湿陷性逐渐增强。

4.2 影响黄土湿陷的主要因素

影响黄土湿陷的因素主要有:黄土的颗粒组成、天然含水量、天然密度、天然孔隙比等。

4.2.1颗粒组成的影响

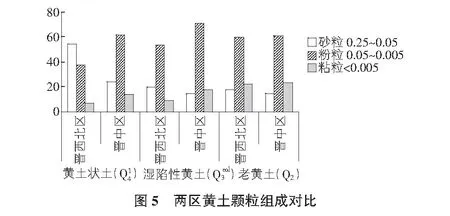

晋西北地区、晋中区的黄土的颗粒组成情况见图5。

由于湿陷性黄土的粒度组成以粗粉粒占优势,颗粒间彼此分离或很少直接接触,形成粒状架空体系,易形成各类粒间孔隙、胶结物隙孔隙、根洞、虫孔、节理裂隙及溶蚀孔洞,颗粒间装填疏松,天然状态时,含水量低,由于胶结物质构成的结构强度阻碍了土的压密作用,使其具有较多的孔隙,同时由于这些胶结物质的联结作用,使土体具有较大的结构力,表现出欠压密性和较高的结构强度及力学强度;而当浸水后,颗粒间连接迅速破坏,结构强度降低,直接发生物理化学作用,导致内部联结力降低,颗粒移动,重新组合,粒间大孔隙被逐渐充填,导致黄土体积显著减小,即产生湿陷[3]。而从晋西北区至晋中区湿陷性黄土的粉粒(0.05 mm~0.005 mm)含量逐渐增加,因此从晋西北区到晋中区,黄土的湿陷性逐渐增强。

4.2.2天然含水量的影响

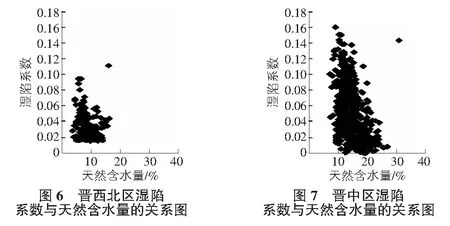

湿陷性黄土的天然含水量普遍较低,有利于吸收水分。晋西北区、晋中区的湿陷系数与天然含水量的关系图见图6,图7。

由表2和图6,图7可看出,晋西北区的湿陷性黄土的天然含水量主要介于5%~15%之间,天然含水量大于15%时,低压力下基本不湿陷;而晋中区湿陷性黄土的天然含水量主要介于9%~20%之间,天然含水量大于20%时,低压力下基本不湿陷。天然含水量愈低,湿陷性愈强,从晋西北区至晋中区湿陷性黄土的天然含水量逐渐增加。

4.2.3密度的影响

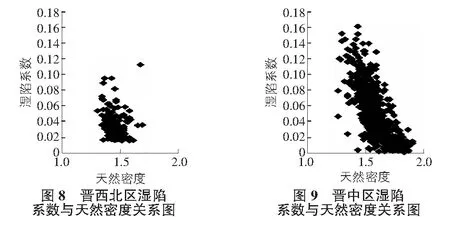

由于湿陷性黄土的孔隙较发育,一般呈欠压密状态,因此天然密度一般较低。晋西北区、晋中区黄土的湿陷系数与天然密度的关系见图8,图9。

由表2和图8,图9可看出,晋西北区湿陷性黄土的天然密度多集中于1.35 g/cm3~1.60 g/cm3之间,当天然密度大于1.60 g/cm3时,低压力下基本无湿陷;晋中区湿陷性黄土的天然密度多集中于1.30 g/cm3~1.75 g/cm3之间,当天然密度大于1.75 g/cm3时,低压力下基本无湿陷。密度越小,湿陷性越强烈;随着密度增加,湿陷性逐渐减弱。

4.2.4天然孔隙比的影响

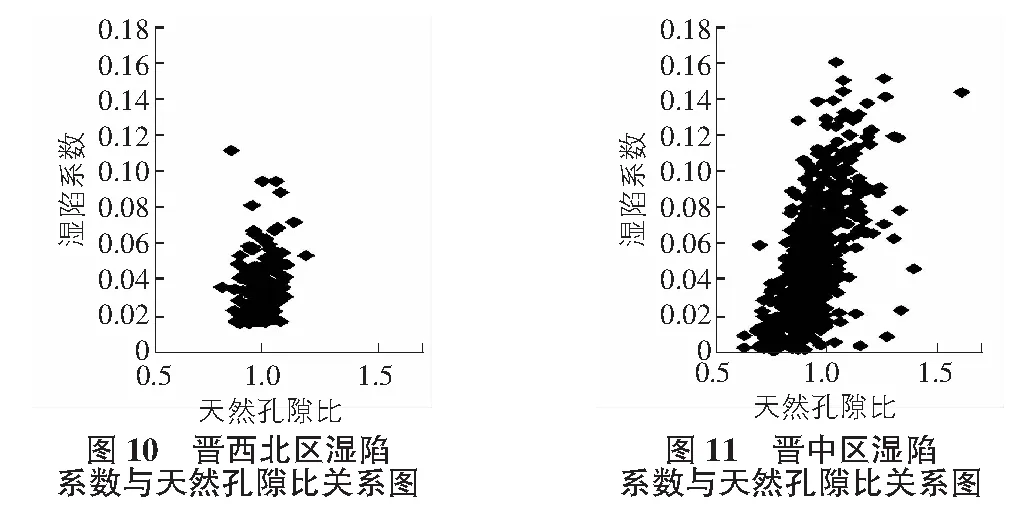

由于湿陷性黄土一般具大孔隙,且节理较发育,因此天然孔隙比一般较高。晋西北区、晋中区黄土的湿陷系数与天然孔隙比的关系见图10,图11。

由表2和图10,图11可看出,湿陷性黄土的天然孔隙比越大,湿陷性越强烈。晋西北区湿陷性黄土的天然孔隙比多集中在0.860~1.120之间,当黄土的天然孔隙比小于0.860时,一般不具湿陷性,当黄土的天然孔隙比大于0.860时,湿陷性随孔隙比增大逐渐增强。而晋中区湿陷性黄土的天然孔隙比多集中在0.780~1.380之间,当黄土的天然孔隙比小于0.780时,一般不具湿陷性;当黄土的天然孔隙比大于0.780时,湿陷性随孔隙比增大逐渐增强。

4.3 湿陷敏感性

湿陷性黄土在天然状态下力学强度较高,但在湿水条件下,力学强度会出现大幅度降低,称之为湿陷敏感性。

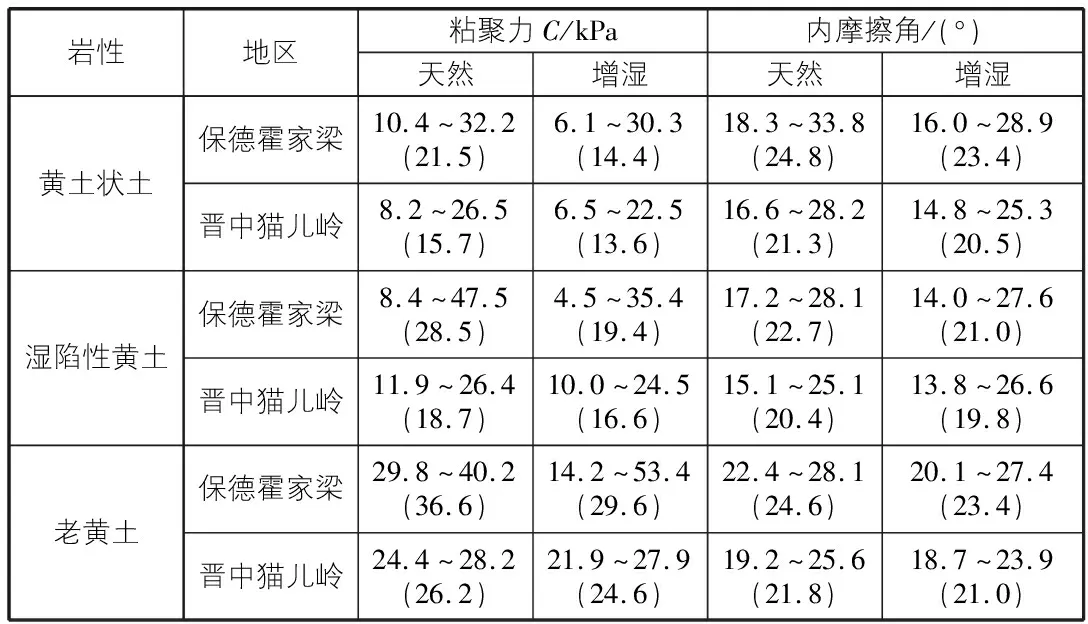

对晋西北区、晋中区多组黄土的天然状态和增湿状态(含水量增至20%)的直剪试验结果进行了统计,统计结果见表4。

表4 抗剪强度指标比较表

1)含水量的变化对湿陷性黄土的粘聚力影响较大,随着含水量的增大,粘聚力逐渐降低;但含水量的变化对湿陷性黄土的内摩擦角影响较小。

2)含水量的变化对湿陷性黄土的粘聚力影响较大,增湿后的粘聚力(C′)比天然状态下的粘聚力(C)有大幅度降低,相对降低比值(C-C′)/C为黄土的敏感度(η)。统计结果表明,晋西北区黄土状土、湿陷性黄土、老黄土的敏感度η分别为33.0%,31.9%,19.1%;而晋中区黄土状土、湿陷性黄土、老黄土的敏感度η分别为13.4%,11.2%,6.1%。说明晋西北区湿陷性黄土的敏感度高,一般超过30%;而晋中区湿陷性黄土的敏感度相对较低,一般稍大于10%;晋西北区老黄土的敏感度稍小于20%,而晋中区老黄土一般小于10%。说明从晋西北区至晋中区湿陷性黄土的敏感度逐渐减小,且敏感度随深度增加逐渐减小,即老黄土的敏感度低于湿陷性黄土。

3)含水量的变化对湿陷性黄土的内摩擦角影响较小,增湿后的内摩擦角略有下降。晋西北区黄土状土、湿陷性黄土、老黄土增湿后内摩擦角的下降幅度分别为5.6%,7.5%,4.9%,下降幅度基本介于5%~8%之间;而晋中区黄土状土、湿陷性黄土、老黄土增湿后内摩擦角的下降幅度分别为3.8%,2.9%,3.7%,下降幅度均小于4%。说明从晋西北区至晋中区黄土的含水量变化对其内摩擦角的影响越来越小。

5 湿陷临界系数

1)黄土之所以湿陷,是因为其具有较低的天然含水量W、较低的天然密度ρ0、较大的天然孔隙比e等,黄土的天然孔隙比愈大,湿陷系数愈大,湿陷性愈强,反之天然孔隙比愈小,湿陷系数愈小,湿陷性愈弱,基本呈正线性关系;而黄土的天然含水量W、天然密度ρ0愈低,湿陷系数愈大,湿陷性愈强,反之天然含水量、天然密度愈高,湿陷系数愈小,湿陷性愈弱,基本呈反线性关系。

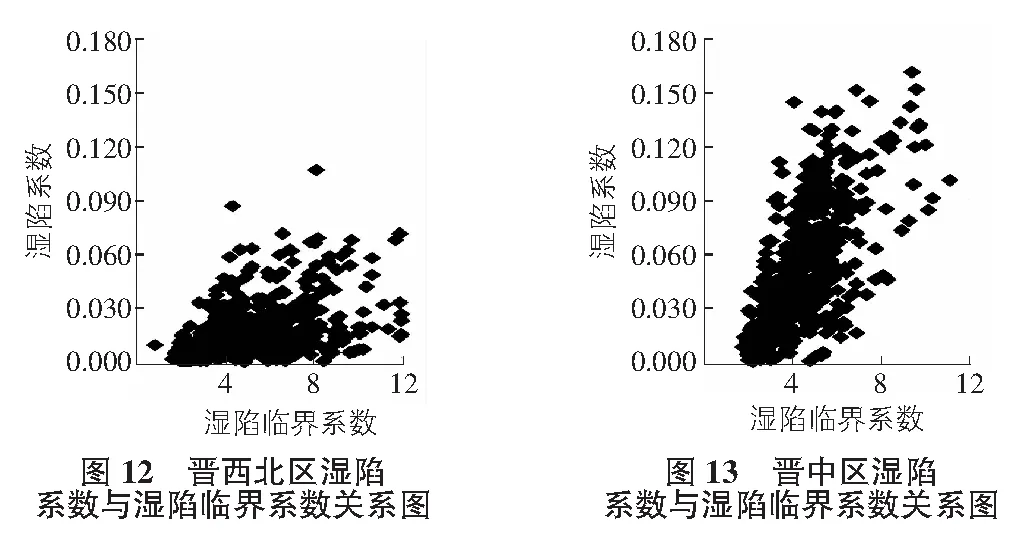

2)黄土是否湿陷与其天然含水量W、天然密度ρ0、天然孔隙比e关系密切,且具一定线性关系,本文将e/W·ρ0称为湿陷临界系数(λ),即λ=e/W·ρ0。

3)通过大量试验数据统计,得出晋西北区、晋中区黄土的湿陷系数与湿陷临界系数的关系散点图见图12,图13。

4)晋西北区黄土的湿陷临界系数基本为3.5,即当黄土的湿陷临界系数小于3.5时,基本不湿陷;当黄土的湿陷临界系数大于3.5时,具湿陷。而晋中区黄土的湿陷临界系数基本为3.0,即当黄土的湿陷临界系数小于3.0时,基本不湿陷;当黄土的湿陷临界系数大于3.0时,具湿陷。

6 结论和建议

2)从晋西北区到晋中区,湿陷性黄土的天然含水量、密度、饱和度逐渐递增,天然孔隙比递增幅度较小,液塑限变化不大;湿陷性黄土的压缩性逐渐递增,抗剪强度逐渐递减,侧阻力和端阻力逐渐递减。

3)影响黄土湿陷的主要因素有颗粒组成、天然含水量、密度、天然孔隙比等。晋西北区、晋中区湿陷性黄土的天然含水量集中在5%~15%,9%~20%之间;晋西北区、晋中区湿陷性黄土的天然密度集中在1.35 g/cm3~1.60 g/cm3,1.30 g/cm3~1.75 g/cm3之间;晋西北区、晋中区湿陷性黄土的天然孔隙比集中在0.860~1.120,0.780~1.380之间。

4)晋西北区和晋中区均为自重湿陷性黄土场地;但从晋西北区至晋中区,大厚度湿陷性黄土的湿陷等级逐渐递增。

5)晋西北区湿陷性黄土的敏感度高,一般超过30%;而晋中区湿陷性黄土的敏感度相对较低,一般稍大于10%。

6)本文首次提出湿陷临界系数的概念,晋西北区黄土的湿陷临界系数为3.5,晋中区黄土的湿陷临界系数为3.0。