海河流域干旱缺水对生态环境的影响分析(1965—1989年)

2021-01-27崔水莲

崔水莲

(河北大学 历史学院,河北 保定 071000)

海河流域东临渤海,西至管涔、太岳山脉,南倚黄河,北靠内蒙古高原。气候属于半湿润、半干旱的温带大陆性季风气候,降水量年际变化大,年内分布也极不均匀,汛期降水量占全年降水量的75%~85%。流域内水资源总量年均约为400亿立方米,人均约300立方米,为全国人均水资源量的1/6,这与其所处的地理区位、经济区位、交通区位等极度不匹配。新中国成立以来,流域内有6年出现大旱灾(1965、1972、1980、1986、1987、1989年),有14年出现小旱灾,小旱灾以上共计20年,仅1965—1989年的旱灾就占到统计量的47.6%(表1[1]105)。由于海河流域水资源严重不足,加上1965年以来又处在以平水年和偏枯年为主的旱期,干旱缺水与发展工农业生产之间的矛盾愈加突出。一方面,人类应对自然灾害的能力已经显著增强;另一方面,随着人口不断增加,北京、天津、唐山、石家庄、保定等城市社会经济不断发展,人为造成水资源短缺的现象频频发生。根治海河运动后期,持续性干旱、地下水严重开采、水体污染日趋严重,这些不仅给人民生产生活带来困难,给社会经济造成沉重负担,也对生态环境造成了极大威胁与破坏。尤其是自1978年以来,流域内大部分地区旱情持续发展,一些地方发生连续两三年或四五年的严重干旱;其中,流域内经常出现干旱的地区有内蒙古自治区,山西省的雁北地区(山西省内雁门关以北地区),河北省的张家口、衡水、沧州等地。

表1 1965—1985年海河流域旱灾普查汇总表[2]129

生态环境的恢复与发展是近年来推进生态文明建设的核心及要点。从当代历史视角研究水资源短缺演变历程对生态环境造成的影响,可丰富人们对水资源短缺与生态环境关系的认识,使得生态环境的恢复和发展措施更具有针对性(1)关于水环境变化与生态环境关系的相关性学术研究有:黄荣辉.华北降水的年代和年际变化及其对经济影响[M] .北京:科学出版社,1989;李克让.华北平原旱涝气候[M] .北京:科学出版社,1990;郭宏宇.海河流域水资源规划[R] .天津:水利部海河水利委员会,2001;黄荣辉,李维京.夏季热带西太平洋上空的热源异常对东亚上空副热带高压的影响及其物理机制[J].大气科学,1988(特刊):107-116;严登华,袁喆,杨志勇,等.1961年以来海河流域干旱时空变化特征分析[J].水科学进展,2013,24(1):34-41。。本文以全国典型的、受高度重视的水资源供需矛盾突出区域——海河流域为案例,以干旱缺水年份突出的1965—1989年为研究阶段,探究海河流域干旱缺水所引起的生态环境变化及其影响,并就如何客观认识、有针对性地解决干旱缺水问题提出建议。

一、海河流域水旱时空分布概况

同历史上水旱灾害的时空分布相似,海河流域自1965—1989年的旱灾分布也具有季节性、阶段性、区域性等特征。

(一)季节性概况

海河流域的气候是暖温带半干旱、半湿润季风气候,虽东临渤海,但因渤海是内海,对气温变化影响不大,因此大陆性气候显著。流域内年降水量地区分布不均,且主要集中在6—9月份,燕山南麓与太行山东麓年降水量最多,约为700~800毫米,形成了弧形多雨带,蝉房、铁岭口、坡仓等地就位于多雨中心处。燕山以北、太行山以西处于背风坡,又距海较远,年降水量约为400~600毫米,如蔚县、张家口;平原各地年降水量约为500~600毫米,但冀县、衡水、深泽、束鹿一带较海河平原降水相对偏少[3]184。徐祥德、吴正华利用海河流域的一些代表性站点,包括永定河、滦河、大清河以及子牙河等水系站点,对1951—1990年汛期平均降水量进行了分析。研究表明,从20世纪60年代中期开始,流域内大部分地区的降水量逐年减少,且80年代的降水量又明显少于其他年代的平均降水量,从河流水系来看,大清河水系与永定河水系的降幅最为明显(表2)[4]128。

以永定河系的安次县(今廊坊市安次区)为例,20世纪60年代夏季平均降水量为480毫米,70年代夏季平均降水量为491毫米,80年代夏季平均降水量仅427毫米,即20世纪80年代比60年代减少了53毫米。与此同时,大清河系的保定市,20世纪60年代夏季平均降水量为475毫米,70年代为422毫米,至80年代夏季平均降水量下降至416毫米,即20世纪80年代比60年代减少了59毫米。从表2中一些代表站点各年代夏季平均降水量可以看出,海河流域干旱问题随着年代发展不断突出。

表2 20世纪60—90年代海河流域各年度6—9月份降水量一览表 毫米

(二)阶段性概况

新中国成立以来,海河流域典型干旱年有1965、1972、1980、1981、1982、1986、1987、1989年等年份。1972年海河流域旱灾最重,该年河北省平原地区年降水量约为350毫米,局部地区降水量在200毫米以下,春季降水量平均为25毫米,无雨持续天数超过50天;夏季降水量极小,6月份平均只有22毫米。降水量的减少,导致平原地区地下水位大幅度下降,仅衡水地区(今衡水市)1972年的地下水位就比1971年同期下降6.9米。此后,河南省豫北地区1978—1982年持续大旱。1978年,安阳市内黄县年降水量约为270毫米,由于春夏秋三季连旱,农业成灾面积达25.6万公顷;1979年,安阳市的125座中小型水库水位均降到死库容以下,地下水位普遍下降1~3米。因三年连续干旱,到1980年,豫北沿太行山麓广大区域出现河水断流、山泉干枯现象。1980—1982年降雨总量为1 426毫米,是1949年后连续三年降雨量取样最低值,这造成流域内径流量不断减少,水资源供需矛盾更加尖锐[4]178。同时,由海河、滦河各年段入海水量统计情况可看出,20世纪60年代中期后,流域年径流量呈丰、枯交错变化,加上用水量逐年增加,入海水量逐年减少,特别是20世纪80年代连续干旱,入海水量更是显著减少(表3)。

表3 1960—1984年海河流域年径流量入海水量情况表[2]345

(三)区域性概况

根据地貌形态的成因分类,将海河流域划分为内蒙古高原区、华北山地区、海河平原区三大区域。流域内不同区域的水资源短缺成因各有差异。

内蒙古高原区除了高山地区有零散的森林分布外,其他地区呈现出植被覆盖率低、年降水量小、干旱持续时间长、范围广等特点。如1972年,承德市干旱面积占耕地面积的80%,渴死牲畜700多头。其中,承德县成材林旱死200公顷,平泉县幼林旱死5 200公顷。

华北山地区一般为资源性缺水,山区自然条件差,地形破碎,岩石裸露,且山高坡陡,不易涵养水源,所以水土流失严重。加上该区域经济不发达,山区长期不能很好地解决饮水问题。根据山西省统计,1965—1989年间,一般旱年有18年,重旱年有7年,在此期间,每年政府需耗费大量劳力、资金和物资用于运水,经济损耗约为人民币17亿元。

海河平原区地势低平,在利用浅层地下水的过程中,极易造成土壤盐渍化等生态问题,其中以深县、武邑 、枣强 、冀县 、新河一带土壤盐渍化程度较为严重。20世纪70年代后期开始,随着深层地下水被不断超采,造成区域内常年出现漏斗现象,其中“冀枣衡”漏斗就是连年超采的后果。在滨海平原地区,天津主要靠海河的各河系汇水和供水;秦皇岛一带由于海水倒灌现象严重,造成水质性缺水的情况时常发生[4]173。

自开展根治海河运动以来,海河各大河流相继被开发和控制。自20世纪60年代中后期开始,降水量逐年减少,导致海河入海水量连年锐减,由50年代的年均150亿立方米减少到了80年代的10亿立方米[5]204。

二、海河流域干旱缺水成因解析

随着经济不断发展和人口持续增加,人们的需水量也在不断增长。由于海河流域水资源供给量不足,加上人们对水资源的不合理开发和利用,导致流域内很多地区出现了不同程度的缺水现象[6]113-118。水资源短缺,流域供水量不能满足人类生产、生活用水的需求,致使海河流域水资源的供需矛盾越发尖锐[7]。以下针对海河流域干旱缺水的成因,分别从供给量和需水量两方面展开阐述。

(一)水资源供给量减少

一是气候变化导致供水量减少。Budyko假设理论认为,气候的变化引起了降水量的变化,即通过气温、风速、辐射等变化,使得大气环流改变了水资源的循环与分布;同时,也对干旱、洪涝、极端水文现象的产生有直接影响[8]24。于赢东、杨志勇等人在此理论基础上分析了气候变化对海河流域降水量变化过程的影响,指出气候变化使得海河流域降水量经历了20世纪50年代的多雨期,随后60年代中后期渐变为少雨期,至80年代时仍处于少雨期的过程[9]32-35。

二是水利工程建设造成供水量缩减。1957年9月,中共中央、国务院发布的《关于今冬明春大规模地开展兴修农田水利和积肥运动的决定》指出:“根据我国农田水利条件的有利特征,必须贯彻执行小型为主,中型为辅,必要和可能的条件下兴修大型工程的水利建设方针。”海河流域管理部门认真贯彻执行中央精神,于当年11月委托北京勘测设计院编制了《海河流域规划(草案)》(2)新中国成立以前,海河流域未进行过全流域的综合规划工作,仅民国时期的“顺直水利委员会”对永定河开展过防洪规划。新中国成立以后,国家对海河流域的治理一直很重视,开展了全面综合规划工作,包括1957年制定的《海河流域规划(草案)》,以及1963年海河流域发生特大洪水后,在原规划的基础上编制的《海河流域防洪规划报告》。,在防治洪涝灾害、农业灌溉、工业和城市供水、航运、发电、山区水土保持等方面作出了安排。为贯彻“以蓄为主”的方针,北京勘测设计院在太行山和燕山出口处规划了一大批大中型水库的建设,以达到调蓄洪水、控制径流的目的;在中下游地区要求整治河道、开辟减河,并适当利用洼地滞洪,从而解决尾闾不畅问题。1963年,海河流域开展了规模宏大的根治海河运动,发动群众,大办水利,形成了空前的水利建设高潮。然而,水资源供给量减少,除了与全球气候变暖而引起的降水量减少等自然因素有关外,也与人类不科学的水利建设有着密不可分的联系。

修建水库、拦河筑坝等人为措施在一定程度上改变了水环境中河流流量的循环模式和水动力条件。由于河道上历年持续修建堤坝,降水通过水利设施的层层拦蓄被存储,使得大量水资源存于坝中,所拦截的水资源除了蒸发、消耗、下渗,或转为地下水,或服务于人们的日常生产、生活,只有有限的一小部分通过坝基放水排到下游,导致流域内下游各河流水位不断降低。水库、堤坝等水利设施在拦截地表水与泥沙的同时,限制了各河系网的相互补给,降低了各径流之间的通达性。自20世纪80年代开始,除滦河与拒马河等少数河流常年有水以外,绝大部分河流常年干涸,变成了季节性河流。水库的修建形成了长期蓄水和非季节性泄流,导致下游河岸带承受洪水周期性冲刷的作用丧失,从而降低了河岸带生态系统的承受能力,使下游河岸带生态系统的结构与功能不断退化。随着水库放水量不断削减,地表水对浅层地下水的补给也随之减少,致使地下水的补给功能丧失,在地下水开采量不断增加的情况下,整个黑龙港地区浅层地下水的埋深逐渐下降[10]78-81,实现水资源有效供给更变成了棘手的问题。

(二)水资源需求量增加

由于地表水的不断减少,到20世纪80年代,海河流域许多重要城市和工业基地都转向利用地下水作为主要的供水水源;在农业方面,尤以井灌发展最快,且井灌面积已占总灌溉面积的1/3,这对于改变流域农业生产面貌起到了重要作用[11]。社会经济的不断发展,使得流域内需水量不断增长。

一是工业用水量急剧增加。新中国成立后,天津市对城市进行了大规模的社会主义改造,成为工业门类齐全、内外贸易发达的中心城市,工业用水量也急剧增加。20世纪80年代以来,由于上游水库蓄水甚少,加上北运河、大清河、子牙河先后断流,使得水源供给出现了紧张局面;同时,海河水位急剧下降,引起了海口防潮闸、轮船闸和渔船闸的海水倒灌,使天津市海河基流水质严重盐化,造成天津市面临缺水与水质恶化双重危机,水资源问题严重威胁了城市的居民生活与工业生产[12]24。1981年8月,京津用水紧急会议召开,决定建设“引滦入津”工程,以解决天津供水问题,满足城市生活与建设用水的需求。

二是农业用水量逐年增多。新中国成立以来,灌区建设得到了长足发展,农业灌溉面积不断扩大,农业生产的需水量也随之增多,造成农业用水需求与供给矛盾加大。20世纪70年代,海河流域开始了历史空前的抗旱斗争。1972年,全国北方地区抗旱会议后,着重总结了抗旱打井的经验,明确提出“要大上农业,就要大搞水利;要大搞水利,就要大打机井”,要求把打井作为大上农业的战略措施来抓。1971年,河北全省打井3.3万眼,到1978年底,河北全省共有机井65.58万眼[13],机井建设取得了显著成绩,使得农业生产用水得到了极大满足。然而,随着机井的不断建设,地下水位连续下降,不少老井干涸,机电深井水源不足。

三是生活用水项目繁琐,且浪费严重。一方面,城市人口急剧增加,导致城市需水总量的快速增长。如1949年天津城区总人口约为39万,到20世纪60年代,人口约为70多万,至20世纪90年代人口约为110万。正是由于天津市人口的急剧增加与工农业的快速发展,导致水资源供需矛盾不断上升。另一方面,城市生活用水存在大量的浪费现象。在改革开放初期,流域内有相当一部分用户没有取消包费制,仍然是“喝大锅水”的局面。再者,公共用水设施设备不断增多,用水项目繁琐,既包括机关、部队、学校、科研机构、商店、旅舍、餐饮、剧院、医院、市政、消防等用水,还包括环境绿化、道路冲洒、公共厕所用水,这些都占了城市生活用水的重要比例。总体来看,城市生活节约用水工作进展缓慢,效果不明显,水资源浪费严重(表4)[14]。

表4 北京城市生活用水增长情况表

三、干旱缺水加重了生态环境负担

(一)地表水、地下水环境恶化

由于工农业以及城市用水持续增加,加上大范围连续干旱的影响,造成海河流域地表河床长期处于干涸状态,地下水源枯竭。1962—1982年间,邢台市百泉泉群多年平均流量为4.41立方米每秒,然而,1982年6—8月该处出现了有史以来的第一次断流,并于1986年6月再次断流,泉水逐渐趋于干涸,到1989年5月,水位已低于坑底9.34米。究其原因:一是由于气候等因素的影响,降水量减少。二是邢台市作为大规模工业用水之地,机械抽水不断加大力度,更多的地下水被开采使用,加上河流上游修筑水库截源等原因,导致泉流量逐年减少[15]64。此外,城市近郊河道也几乎全部干涸,成了污染物的排放场所。

海河流域水生态环境遭到破坏,水质日益恶化,城乡争水矛盾日益突出。机井的建设造成海河流域地下水被严重超采,流域内东部、中部平原形成了大面积的地下水漏斗,北京、天津、沧州、衡水、德州等市地下水漏斗已连成一片。其中,北京地区1966—1983年下沉面积达600平方千米,累计沉降幅度超过100毫米的面积为190平方千米。天津市形势尤为严重,20世纪80年代大港区的地下水位埋深已降到70米。由于地下水超量开采,破坏了海河流域的采补平衡,地表水、地下水环境不断恶化。

(二)河岸带生态系统破碎化

在治理海河的过程中,通过筑坝、修建水库、河道渠化、引水分洪等对河流水文特征进行人工干预调控,在一定程度上干扰了河岸带生态系统。筑坝拦蓄了大量泥沙和水生营养物质,修建水库使河流流速减慢,这些行为均使得河流中沉积物传输的动力条件变弱,进而使下游河流所携带的沉积物颗粒大量减少,由此打破了河流与河岸带之间沉积物的动态平衡,造成河岸带沼泽、湿地等生态环境的不断萎缩,也影响了鱼类迁移和河岸带物种的扩散,导致河岸带廊道的生态连续性遭到破坏。在水资源紧缺年份,如1982年5月,官厅水库、密云水库的来水量比同期多年平均来水量分别减少7/10、6/10,水库蓄水已远在死库容水位之下,几乎不能再供水,难以维持城市生活和工业用水,库内鱼群难以生存。加上降水量少,北京市百余条大、中、小河道干涸断流,河渠周边植被退化严重。

(三)湿地生态环境退化

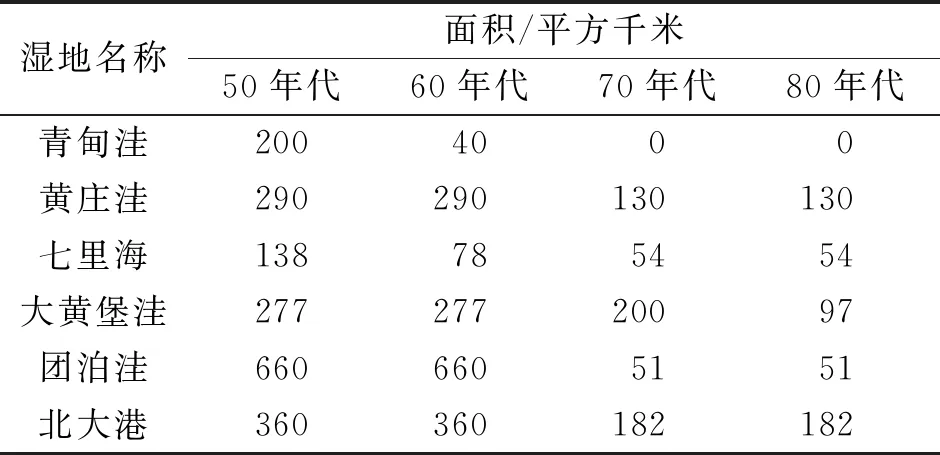

20世纪50年代的河北省湿地众多,其中,面积超过7平方千米的洼淀占全省土地面积的6%以上,即使到70年代初期,宁晋泊、大陆泽等湿地依旧长年有水。天津洼淀的水面面积在20世纪50—60年代约为3 000平方千米,占天津市总面积的30%左右,生态环境良好。然而,从20世纪70年代后期开始,由于受气候变化和人类生产活动的影响,湿地面积日渐萎缩,不断消失(表5)[16]。天津市为排泄洪涝开挖潮白新河,两侧大堤的修建占用了大面积沼泽地,致使七里海古泻湖湿地面积大幅减少。为增加水产养殖面积,人工湿地在此时期得到增长,这极大改变了七里海古泻湖湿地的自然景观格局,该湿地成为天然和人工湿地的复合体,湿地景观类型日趋单一,生态环境的自我调节能力明显减弱。

表5 20世纪50—80年代天津市主要湿地面积变化情况表

(四)生态破坏与环境污染

“大跃进”和“文化大革命”时期,受“左”的指导思想影响,当时的生产发展违背了客观经济规律,滥伐林木、填水造田等现象频频发生,工业“三废”排放放任自流,不少污染严重的工厂企业建设选址不科学,甚至建设在水源地上游,给城市大气和饮用水环境带来了很大危害。加上气候干旱使植被面积减少,河道干涸、地下水位下降、水土流失、湿地减少、河口淤积等问题日益加重,河道鱼类和两栖动物种类不断减少,河口鸟类和鱼类栖息地遭到破坏,全流域的生态环境受到严重威胁[6]114-115。打井技术的不断完善,使地下水开采量越来越大,20世纪70年代后期,随着城市的进一步发展,保定市府河内的大量污水流向白洋淀,使淀区生态平衡遭到破坏,大范围内鱼虾绝迹[17]102。受工业污水污染的影响,白洋淀生态一直得不到恢复。1974年10月23日,国家基本建设委员会指出,“白洋淀污染严重,急需治理”,呼吁大力开展白洋淀水生态环境调研整治工作[17]189。除府河以外,唐山的护城河、陡河,秦皇岛的汤河,张家口的清水河,石家庄的冶河,邢台的牛尾河、澧河,邯郸的滏阳河等河流的长时间断流都使地区生态环境遭到破坏,生态环境问题亟待解决。

四、海河流域水生态环境可持续发展对策

实现水生态环境可持续发展并不是简单地建造一些水文景观,也不能简单地理解为河道常年蓄水,其解决问题的关键在于如何处理好管理性与政策性缺水问题[18],即海河流域如何打破流域内部的地方利益保护壁垒,确立生态环境系统性、整体性保护方案;同时,要适时调整社会经济结构布局和产业结构模式,实现水资源的统一管理;并且,要尊重流域的生命体态特征,节约用水,从而实现流域水生态环境的持续发展。

(一)实施“跨流域”“跨行政区”的水资源治理措施

密云水库自1966年开始向天津市供水,至1981年总供水量为70.44亿立方米,但由于长距离明渠输水,沿途损失较大。1982年,北京市用水告急,密云水库无力继续放水供应天津市。除密云水库以外,1972—1982年,在河北、山东、河南三省的大力配合下,国家四次实施“引黄济津”,但是效果都不尽如人意,沿线还出现了土地返碱问题。于是,1983年7月引滦工程管理局成立[19],9月份引滦枢纽正式向天津市供水,使得滦河水进入天津市千家万户。引滦入津的综合效益十分显著,使得天津市生产、生活、生态环境用水有了充足保障。“跨流域”水资源合作有力地促进了区域社会经济的发展。后期实施南水北调工程产生的效益更是值得肯定的,其中东线和中线第一期工程通水后,海河流域内的地下水超采现象逐步被制止,地下水总开采量进一步减少。随着“跨流域”“跨行政区”的水资源治理措施不断实施,海河流域内的自然生态效益、经济效益、社会效益不断显现,“合作共赢”的流域治理理念成为人们的共识。

(二)调整产业布局,节约保护地下水资源

海河流域内进行农业灌溉、工业布局、城市规划,都必须考虑地下水资源情况,按客观规律办事。缺水城市不宜再安排耗水量大的工业项目,更不能以牺牲人民生活用水来盲目发展工业。城市郊区农业用水要加强管理,改进灌溉技术,根据水资源情况,相应地调整种植结构,发展用水少、产值高的农作物。为了保护地下水资源,保障人民生活和工农业生产,自20世纪80年代初期开始,天津、北京等城市狠抓工业节约用水工作,推广冷却水循环利用技术,积极实施了回收水工程建设,使得天津市、北京市工业用水的循环利用率均在50%以上,有的高达75%,同时也使污水排放减少,缩小了污染源。农业灌溉方面,一些地区积极调整农业产业结构,重视发展旱作农业,并采取了生物技术,因地制宜地进行现代化农业生产[20]。

(三)遵循水资源法则,发挥主观能动性

人类的生产生活离不开水资源,应该尊重自然,遵守自然生态法则;同时,要发挥人的主观能动性,改造自然,改善海河流域水环境。人类历史上长期的生产活动已经严重干扰到海河流域的水循环条件,给人类自身带来了洪涝和干旱灾害的双重威胁。因此,应该以流域为整体,加强水土保持工作与水生态环境的综合治理。在山区,大力植树造林,增强植被涵养水源的能力;在平原地区,要有步骤地退耕还湖,扩大地表和地下储水空间。1973年12月,河北省第一次环境保护会议召开,之后河北省内各地相继成立了环境保护办公室。随后,张家口、保定市分别围绕官厅水库、白洋淀的水质污染工作展开调查,进行污染治理,由此拉开了整个河北省保护环境、治理水污染工作的序幕。20世纪80年代,天津市为处理生产生活用水与航运用水之间的矛盾,经国务院批准,先后拆除了海河上的临时筑坝,并在津南区东嘴村海河的弯道附近修建了二道闸枢纽工程,该工程的修建使得海口防潮闸的功能得到了充分体现,同时促进了干流泄洪、排水、蓄水和航运功能的有效开发[21]175。这一时期,红旗渠配套工程也全面完成,林县(今林州市)人民政府制定了《红旗渠管理办法》,建立健全了县、乡、村三级水利管理机构,使得红旗渠发挥了巨大的社会效益[22]114。这些都是人民群众尊重自然、改造自然,实现水利建设与生态环境协调发展的重要举措。