中华学术外译项目助力中国学术著作走出去

2021-01-19吕秋莎

吕秋莎

摘 要:本文以国家社科基金中华学术外译项目为例,从立项总数、学科分布、文版种数、申报主体四个方面对2010-2020年的立项情况进行了统计,分析了该项目的现状及特点。中华学术外译项目以资助学术精品为主,推动了大量的学术著作译成外文,在海外出版和发行,取得了显著的成绩。但同时,在项目的实际操作中,应警惕该项目面临的新问题和挑战。

关键词:学术著作 中华学术外译项目 走出去

近年来,中国哲学社会科学事业发展取得了长足进步,为推动和引领中国学术走向世界奠定了扎实基础。中国学术正处在一个百花齐放、百家争鸣的时代,而学术出版则承载着学者、作者的学术成果和心血。同时,中国学术著作的走出去步伐大大加快,独具中国特色的哲学社会科学著作正赢得国际认可。外译是向世界译介中国学者的著作、传播中国学术的重要途径,其本质是在国际学术语境里发出中国声音。推动中国的学术思想走向世界,参与全球学术交流,是一件非常有意义的工作。[1]在此背景下,中华学术外译项目、经典中国国际出版工程、丝路书香工程、中国图书对方推广计划等资助项目纷纷启动,推动了一系列著作的走出去。其中,以资助学术精品为主的国家社科基金中华学术外译项目(以下简称“外译项目”)为中国学术开辟了一条走向世界的道路。

由全国哲学社会科学工作办公室(原全国哲学社会科学规划办公室)组织的外译项目至今已开展十余年。这期间,全国哲学社会科学工作办公室根据项目开展的实际情况,不断对外译项目的相关政策进行调整和改进,使外译项目的管理工作更加完善,参与者的积极性不断提高,项目的国际影响力不断扩大。本文分析了外译项目成立十余年来的发展历程及变化,介绍了外译项目的特点,并对外译项目的具体实施提出了建议。

一、2010-2020年外译项目立项情况统计

本文以2020年度国家社科基金中华学术外译项目立项名单公布之日(2021年2月2日)为截止日期,通过统计2010—2020年的外译项目立项数据,从立项总数、学科分布、文版种数、申报主体四个角度展现外译项目的立项发展趋势。

(一)立项总数

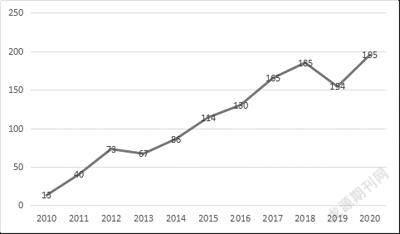

根据历年国家社科基金中华学术外译项目立项名单,从2010年到2020年,共有1221个项目获得立项,其中包括5个系列。2010年至2012年,外译项目的立项数量迅速增加,从13项增加到了73项;2012年至2013年,外译立项数量略微下降,从73项下降到67项;2013年至2018年,立项总数持续上涨,从67项增至185项,增长率高达176%;2018年至2020年,立项总数在2019年有所下降,从185项下降至154项,但在2020年,总数突破新高,达到195项。整体来看,中华学术外译项目自启动起至2020年,除在2013年及2019年略有下降外,立项总数整体呈上升趋势,该趋势与国家积极推动的“走出去”战略步调一致,见图1。

(二)学科分布

从2010年到2020年,外译项目从项目启动初期的8个学科增加到了25个学科。外译项目成立初期,虽立项总数仅为13个,但学科分布均匀,涉及马列·科社、哲学、理论经济、政治学、法学、社会学等八个学科。此后,随着外译项目立项总数的逐年上涨,学科门类也在逐年增长。2011年,外译立项名单中增加了应用经济、国际问题研究、宗教学、图书馆·情报与文献学、教育学、艺术学6个学科;2012年,增加了党史·党建、中国文学、外国文学、语言学4个学科;2013年增加民族学、世界历史、考古学3个学科;2014年增加了新闻学与传播学1个学科;2015—2017年,每年增加一个学科,分别为人口学、体育学和统计学。至2017年,外译项目立项的学科涉及《国家社科基金项目申报数据代码表》中的所有25个学科。外译项目成立以来,立项学科排名前五的分别是中国历史、哲学、理论经济、社会学、中国文学。这5个学科分别代表了中国的历史、哲学、经济、社会、文化,与外译项目的资助方向“研究近现代特别是当代中国经济、政治、文化、法律、社会等各领域”保持一致。这些著作的走出去,有助于海外读者了解中国社会科学研究前沿、中国文化和中华民族精神的优秀成果,详见图2。

注:1.该图中的学科名称为国家社科基金项目申报数据代码表中的“学科分类”名称;2.2010—2013年国家社科基金中华学术外译项目立项名单上并未列出各项目的学科,笔者根据立项著作的内容进行了学科分类;3.2014—2020年的项目按立项名单上的学科分类进行统计;4.系列图书因包含多册图书,可能涉及多个学科,因此不在统计范围内。

(三)文版种数

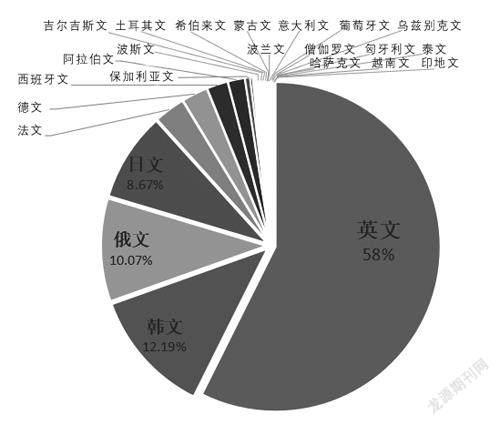

外译项目的文版种数也在逐年增加,从2010年的1个文版增加到2020年的17个文版。在2010年和2011年,外译立项的53个项目文版全部为英文。此后,外译项目资助的文版数逐年上升,尤其在2017年,较上一年增加了6个文版。截至2021年2月,外译项目共资助了24个文版。其中,英文项目所占比例最大,共有701个项目获得立项,占历年总立项数的57.4%。其次为韩文和俄文,分别占历年总项目的12%和10%。在所有资助文版中,英文、韩文、俄文、日文、德文、西班牙文、法文、阿拉伯文8个文种为较稳定的受资助文版,这些文版项目的总和占历年立项总数的97.5%,与申报公告“基本要求”中的8个文种相吻合,见表1。随着“一带一路”倡议的提出,各类走出去资助项目纷纷增加了“一带一路”沿线国家与地区的文种。2015年之后的外译项目申报公告写明,除了上述8个文版外,其他文版也可资助。2019年之后的申报公告,更是明确表示“其他文版主要侧重于服务‘一带一路’沿线国家与地区”。因此,虽然仅占历年立项总数的2.4%,但是哈萨克文、越南文、乌兹别克文、土耳其文、僧伽罗文等“一带一路”沿线国家与地区的文版也出现在外译立项名单的文版中。

(四)申报主体

从申报主体来看,2010年至2018年,申报机构共有573个项目获得立项(笔者将期刊項目、机构与个人联合申报的项目统一划为机构立项项目),约占立项总数的65.6%;由个人申请的项目共有300个项目获得立项,约占立项总数的34.4%。从2019年起,外译项目的申报政策发生了改变,规定“学术著作类外译项目全部实行联合申报,分为出版责任单位和项目主持人两个责任主体,共同承担项目实施责任”[2]。该政策明确了双方的分工,提升了项目的专业化程度,也调动了高校教师的积极性。出版责任单位统筹和主导翻译、出版事务,项目主持人在中方出版责任单位指导下承担著作主译或次译工作。双方各司其职,发挥各自的特长。

从机构立项数量来看,2010年至2020年,越来越多的出版机构积极加入到外译项目中来。2010年的立项结果显示,仅有3家出版机构获得立项,2011年仅有6家。此后,获得项目立项的出版机构逐年增多,2015年至2018年,获得项目立项的出版机构保持在20多家,而在2019年,获得项目立项的出版机构则激增至40家。截至2021年2月,共有89家出版机构及杂志社、编辑部等获得外译项目的立项。这表明,越来越多的国内出版机构开始更多地参与到中国学术的“走出去”工程,将更多的中国学者的优秀著作推向全球。自外译项目成立以来,以出版机构为主体,按项目立项总数排名,前十家出版机构分别是社会科学文献出版社、中国人民大学出版社、中国社会科学出版社、北京大学出版社、外语教学与研究出版社、商务印书馆、上海交通大学出版社、华东师范大学出版社、高等教育出版社和中华书局,见图4。其中,社会科学文献出版社、中国人民大学出版社和高等教育出版社自外译项目成立的第一时间,就参与了该项目的申报。

从立项总数、学科分布、文版种数、申报主体四个方面来看,逐年增加的立项数、学科数和文版数反映出外译项目正积极响应我国出版业的重大战略之一——出版走出去。

二、外译项目的现状及特点

从2010年至2020年,共有1221个项目(其中包括5个系列)获得外译项目的资助,涉及马列、哲学、社会学等25个学科,英文、韩文、俄文、日文等17个文版,共有89家出版机构、129所高校(2019年和2020年)获得外译项目的立项。外译项目从成立至今,一步一步地完善其各項政策,极大调动了各出版机构、高校、译者等的积极性,以翻译出版的形式,推动一批又一批代表中国学术水准的著作走向世界,并取得了斐然的成绩,主要呈现以下三个特点。

(一)资助范围广泛

根据2010年国家社科基金中华学术外译项目的申报公告,外译项目的资助范围主要包括:①研究马克思主义特别是中国特色社会主义理论体系的优秀成果。②研究总结中国发展道路与发展经验的优秀成果。③研究当代中国经济、政治、文化、法律、社会等各个领域,有助于国外了解中国发展变化、了解中国社会科学研究前沿的优秀成果。④研究中国传统文化、哲学、历史、文学、艺术、宗教、民俗等具有文化积累和传播价值,有助于国外了解中国文化和民族精神的优秀成果。2020年的申报公告则另外增加了一条“研究人类共同关注话题、重大国际和地区问题,有助于参与世界学术对话、反映我国为世界作出重大贡献的优秀成果,特别是有助于推进全球抗击新冠肺炎疫情协调合作的优秀成果”。

这10年间,外译项目的资助范围未有明显变化。总体来说,外译项目重点资助紧扣中国主题的著作,如早期资助的《中国社会变迁30年》(英文版)、《中国经济转型30年》(英文版)、《中国佛教与传统文化》(英文版)。这些著作的出版可以帮助全球读者了解当代中国的社会、经济、传统文化。随着资助项目数量的逐年增多,外译资助的学科范围也越来越广,从中国历史、哲学、理论经济等热门学科到体育学、图书馆·情报与文献学、统计学等非热门学科。外译项目的资助范围尽量照顾到各学科领域,热门学科如著名社会学家费孝通的《乡土中国》受到法文版、德文版、日文版、西班牙文版4个文版的资助,非热门学科如《中国政府统计数据质量管理问题研究》这部中国统计学领域的代表性著作的英文版也受到了资助。

除广泛的资助范围,根据2019年中华学术外译项目的申报通知,外译项目的类别也进行了比较大的调整,从最初的项目无差别到有所侧重,将学术著作项目类型分为重点项目和一般项目。如在2020年,《读懂中国农业农村农民》(俄文版)、《中国社会变迁(1949—2019)》(法文版)、《陆游的乡村世界》(英文版)等项目均被列为重点项目。这样的政策调整是外译项目实施“两条腿走路”战略的全新探索模式。项目类别的调整,又体现出外译项目正探索如何从走出去转变为真正“走进去”。

(二)申报政策规范

根据申报流程和主体的变化,外译项目的政策调整大致可分为三个阶段。第一个阶段为2010—2014年。在该阶段,申报时间分为上半年和下半年,国内出版机构和科研人员、科研机构为申报主体。第二个阶段为2015—2018年,从这个阶段开始,外译项目改变了申报流程,改为上半年先进行选题征集,下半年开始正式申报,并规定国内出版机构和科研人员、科研机构既可独立申报,也可联合申报。第三个阶段为2019—2020年,这个阶段申报流程没有发生变化,但申报主体改为国内出版机构作为出版责任单位,个人作为项目主持人,二者必须联合申报该项目,并明确双方的职责。

从申报流程来看,外译项目从2015年起取消了直接申报的流程,改为上半年先进行选题征集,下半年开始正式申报。申报流程的改变,彰显出外译项目筛选著作的严谨作风,也为计划申报外译项目的项目主持人和国内出版机构留出更多的准备时间。

从申报主体来看,最新的申报政策明确了译者和出版责任单位双方的分工,提升了项目的专业化程度,也调动了高校教师的积极性。中方出版责任单位统筹和主导项目的运行,项目主持人在出版责任单位指导下承担著作的翻译工作,双方均可发挥各自的特长。从出版机构和个人“单打独斗”,到二者“可分可合”,再到双方“强强联手”、各司其职。这是外译项目在探索学术出版“走出去”过程中,总结出的经验,即若想做好外译工作,既需要培育高水平的外译人才队伍,同时也需要依托具有丰富对外交流经验的国内出版机构。[3]外译项目的翻译人才队伍需要与语言“较劲”,做好翻译工作,而项目整体的流程把控、与外方出版机构的沟通工作,则应由版权贸易、合作出版业务更为熟练的国内出版机构负责。

与经典中国国际出版工程、丝路书香工程、中国图书对方推广计划等资助项目相比,外译项目的申报政策更为繁琐和复杂,但其完整性和规范性又成为其他项目纷纷效仿的对象。这说明,外译项目规范的申报政策得到了业内的广泛认可。

(三)国际影响力良好

在外译项目正式申报通知发布时,除了公布“推荐选题目录”,还会推出“国外出版机构指导目录”。在“国家社科基金中华学术外译项目国外出版机构指导目录”中,全球知名学术出版机构均被列入该目录。其中主要出版英文的机构占了大半部分,如施普林格·自然出版集团、泰勒·弗朗西斯集团、兰培德出版集团、博睿学术出版社等,其余的则是出版其他文版的机构,如德国的德古意特出版社、俄罗斯的圣彼得堡国立大学出版社、日本的岩波书店、法国的阿尔玛丹出版社等。外译项目借助这些国际知名学术出版机构出版中国学者的著作,通过这些出版机构的发行和宣传途径,用最直接有效的方式使项目在海外落地。比如,施普林格·自然出版集团图书纸质版与电子版同步发行,读者通过学术资源平台(Springer Link)可付费下载阅览图书;劳特利奇出版社(泰勒·弗朗西斯集团旗下出版社)由英国最大的图书分销公司之一的英国出版商集团(PGUK)在欧洲分销全品种产品,建立了覆盖欧洲、北美和亚洲的全球营销网络,国内出版机构与其合作出版的图书通过该网络已经销往40个国家和地区;博睿学术出版社以馆配销售与电子书平台销售为主要推广、营销渠道,先后与欧美主要国家的图书馆及研究机构签订采购协议,《社会蓝皮书》等图书的英文版可在英美高校图书馆及研究机构阅览。[4]

除了发行著作的纸质版和电子版,国际出版机构还会邀请海外学者为著作撰写书评,这也是推广外译项目的有效方式之一。如2010年外译项目立项的《中国经济转型30年》《中国走向法治30年》《中国社会变迁30年》等书的英文版属于社会科学文献出版社与荷兰博睿学术出版社出版的“改革开放三十年系列丛书”。该系列丛书自出版后即在全球范围引起强烈反响,被哈佛大学、耶鲁大学、牛津大学、剑桥大学、鲁文大学、南洋大学等世界著名大学收藏,并收获众多国外学者发表在《亚洲研究杂志》(The Journal of Asian Studies)、《中国研究》(The China Journal)、《中国季刊》(The Journal of China Quarterly)等杂志上的好评。滑铁卢大学的王红英(Hongying Wang)教授在《亚洲研究杂志》上评论该系列中的《中国走向法治30年》:“……总之,这些文章提供了大量关于中国法律发展的各个方面的信息。读者会发现,这本书非常有价值,系统描述了关于当代中国的法律制度的演变。”这些评价对这些著作的推广起到了至关重要的作用。

此外,国内外出版机构共同策划在法兰克福书展、伦敦书展、北京国际图书博览会等国际书展上举办新书发布会等活动,也可成功推广中国学者的著作,提高中国学术的国际影响力。如在2014年,社会科学文献出版社与施普林格出版集团在德国法兰克福书展现场共同举办“中国梦与中国发展道路研究丛书(英文版)”新书发布会,其中就包括《中国援外60年》(英文版)等获得外译项目资助的著作。

三、外译项目的问题和挑战

外译项目资助了一千多种中国学术著作、期刊走向世界,为中国学术在国际上占有一席之地做出了巨大的贡献。但外译项目的具体实施又是一项繁琐而复杂的工程,需要译者、作者、中方和外方出版社的密切配合。发展至今,外译项目需要重点考虑如何将项目申报、翻译和出版工作有效结合,并使每位项目的参与者发挥其最大作用。那么,如何加强对责任双方主体的监督,丰富资助学术著作的类型,确保优质的翻译、编辑和出版质量,重视国际出版人才的培养,则是外译项目今后需要突破的重点。

(一)加强对责任双方主体的监督

随着外译项目申报政策的不断调整,从2019年开始,申报主体变为科研人员和国内出版机构两方,但同时这就意味着,该项目有了两个责任主体。此前,申报主体为一方时(或出版机构,或研究人员),责任非常明确。但当存在两个责任主体时,需警惕出现双方无法互相监督,项目实施困难的情况。因此,两个责任主体如何相互监督、督促,以使得项目进展顺利,成为未来管理外译项目需要着重考虑的方面。

比如,从理论上来说,将科研人员设为项目主持人,极大地调动了高校、科研機构的积极性,从而为外译项目的翻译工作召集了大量的语言人才。但在项目的实际运行过程中,国内出版机构会面临如何确保项目主持人按期提交高质量的译文的问题。按照大部分高校的规定,在项目结项之后,该项目才可被视为研究人员的成果,因此,项目主持人会积极开展各项工作。但是也有部分高校的政策相对宽松,可能导致部分研究人员出现“重申报,轻结项”的现象。此外,部分高校近两年来才开始管理外译项目,管理经验相对匮乏。

针对此情况,建议外译项目应加强对出版责任单位和项目主持人两方的监督工作,项目主持人所在的高校也应提升对该项目的重视程度,并严格按照双方签署的中华学术外译项目分工合同督促项目主持人的工作,并加强相关的管理工作。

(二)丰富资助学术著作的类型

外译项目的资助范围非常广泛,项目类别也有所区分,但可申报的学术著作的类型却有所局限。如在2017年之前,外译项目可支持资助以外文撰写的著作,但之后则取消了该项规定。这使得一些直接用外文写成的优秀成果无法参与该项目的申报。现如今,许多年轻学者具有极强的国际视野、优秀的语言能力,以及良好的国际交往能力,并可以直接用外文进行写作。中国的学术著作走出去项目不应困于“翻译—出版”的模式中,而应该扩大其资助形式。直接外文成稿的著作,作者在写稿初期考虑的对象即是海外读者,因此,书稿的大纲、内容、语言习惯、体例规范是根据国际惯例写成的。从理论上来说,与传统的“翻译—出版”模式相比,资助直接用外文撰写的著作的效果应该更好。

除了直接以外文撰写的著作外,一些由国内外出版机构共同组稿的著作(比如从国内学术期刊中根据主题挑选文章),也越来越难以得到资助。根据2020年的外译申报情况,直接以外文撰写的著作,或是重新组稿的著作,均不给予资助。其实,一些由中外学者共同组织、精心策划的选题,更是海外学者和读者感兴趣的内容。由中国社会科学院研究员邵滨鸿主编的“中国学者论世界经济与国际政治”系列丛书即是这样的选题。该丛书由荷兰博睿学术出版社出版,每卷选定一个主题,主编根据主题从不同的期刊中选取优秀文章,将这些文章翻译成英文出版。该丛书每年出版一册,目前已经出版到第八卷。2013年,博睿学术出版社在国际书展中首次将该著作作为重要书目向全球推介,获得了美国、欧洲等国际著名智库学者的评论和推介,如国际著名智库美国彼得森经济研究所的前任所长弗雷德·伯格斯滕等。因此,建议外译项目的资助类型可多样化。

此外,无论是国内还是国外的学术出版著作,在宣传推广阶段都面临同一个问题:系列书、丛书的宣传推广,比单本书的宣传推广要更有效。比如,社会科学文献出版社与国外出版机构合作策划出版了诸多系列书,以形成规模化效益。如与施普林格·自然出版集团合作出版的“中国梦与中国道理”、与博睿学术出版社合作出版的“中国研究视角”书系、“中国学者的世界观”系列等。社会科学文献出版社针对这些系列书,分别与国外出版机构合作进行系列书的推广,形成了很好的宣传效果。因此,建议可加大对系列图书的资助力度。

(三)确保优质的翻译、编辑和出版质量

“走出去”项目的重中之重,必然是不断被大家提及的翻译质量问题。翻译,不仅仅是单纯地把一门语言转换为另一门语言的过程,从广义上来说,它是一种跨文化交际活动,“目标语读者导向”的理念应贯穿翻译过程的始终。[5]而学术著作的翻译、编辑和出版,更要考虑与国际接轨,使用规范的国际学术著作的出版体例。

外译项目的译者多为国内高校的教师,根据外译项目的要求,项目主持人需要有在语言对象国至少1年以上学习、访问或工作的经历,译者团队中最好有海外的专家和学者。这表明外译的翻译团队要了解海外读者的语言表达习惯。然而,在实际翻译过程中,译者是否时刻考虑“目标语读者”的思维和语言表达习惯,海外的专家是否认真负责地对译稿提出修改意见,这都会成为中国学术著作是否可以走出去的关键因素。比如《中国中产阶层的形成与特征》英文版的书名译法,最初译者按原书名直译为“Formation and Characteristics of the Middle Class in China”,在出版责任单位社会科学文献出版社与外方出版机构劳特里奇出版社的反复探讨下,最后将英文书名改为“China’s Middle Class: The New Social Stratum”。修改后的英文书名简洁易懂,更符合海外读者的阅读习惯,也更能引起海外读者的兴趣。

此外,在为学术著作挑选项目主持人的时候,除了配合度很好的译者,具备一定语言能力的作者也是项目主持人的最佳人选之一。译者在翻译一部学术著作时,需要考虑的不仅仅是语言的翻译,还有对该领域专业术语等内容的准确翻译。一般情况下,作者会参与到翻译过程中,以确保该译著的专业内容翻译无误。但是,“学术翻译不仅仅是语言的转换问题,更是一个诠释和再研究的过程,要求译者最好是研究型译者,使译著更忠实于原作”[6]。因此,如果作者也具备一定的语言能力,那么相比译者在翻译时需要时刻谨记翻译原则中的“信”,作者在翻译过程中的灵活度更高,可以视为用外文进行直接创作。

除了广受关注的翻译阶段外,编辑出版可能是外译项目会忽略的重点阶段。在这一阶段,译者和审校可能都忽视的细节问题都被补齐,如检查是否有拼写和语法错误、术语翻译是否保持一致、脚注体例是否统一、提交出版的文件是否齐全等。一些出版要求严格的外方机构,甚至需要稿件提供者为每幅图另外提供说明性文字,以便于有视觉障碍或阅读障碍的读者阅读。这就需要有经验的作者、译者和出版责任单位共同完成这项不单纯属于翻译的工作任务。

(四)重视国际出版人才的培养

在外译项目申报、实施过程中,最容易被忽视的,就是国内外出版机构的编辑团队,尤其是国内出版机构,往往被认为仅仅是版权输出方。其实,在外译项目实施过程中,国内出版机构起到了重要的桥梁搭建和监管的作用。外译项目的具体实施过程极为复杂,关系到作者、译者团队和外方出版机构三方关系。往往作者和译者团队并不了解国际出版流程和外译项目流程,外方出版机构不了解国内的项目资助情况。因此,一个具有跨文化交往能力,熟悉国际出版、外译项目流程的国际出版编辑团队,就显得极为重要。国内出版机构的国际出版编辑的工作不同于版权经理,如涉及外译项目,则需参与和管理项目的全流程,包括项目的申报,图书的选题策划、编辑、推广,项目的结项等工作。因此,加强对国际出版人才队伍的培养,也是未来外译项目需要关注的重点之一。

比如,有着丰富的外译项目管理经验的社会科学文献出版社,每年会在外译项目申报前,就把最新出版的图书推荐给各外方出版机构,并签署出版协议或意向书,使得项目操作更为顺畅。有经验的国内出版机构会将不同学科的著作推荐给擅长出版该学科图书的国际出版机构,甚至根据图书的受众情况,选择不同的出版模式。如社科文献社与博睿学术出版社合作出版的《西夏经济文书研究》,因其受众范围较窄,两社几经商讨后,决定放弃传统出版,通过开放获取(Open Access)的形式出版该著作,免费展现给全球读者及相关研究人员,以扩大该项目的国际學术影响力。

此外,国内各家出版机构的国际出版能力和国际出版人才培养发展并不均衡,这也致使一批优秀的学术著作无法走出去。根据2020年的外译项目立项名单公示,立项数超过2种的国内出版机构(约占立项总数的90%)大部分分布在北京、上海等一线城市,获得立项的地方社少之又少。这说明一些地方社可能在国际出版方面政策鼓励不足,或国际人才队伍建设方面存在缺失。因此,为推动地方社的优秀学术著作走出去,建议地方社可与国内有着丰富国际出版能力的出版机构合作,各自发挥所长,联合申报该项目。

四、结语

2021年5月31日,习近平总书记在主持中共中央政治局第三十次集体学习时强调:“讲好中国故事,传播好中国声音,展示真实、立体、全面的中国,是加强我国国际传播能力建设的重要任务。”[7]中华学术外译项目为更好地实现中国学术著作走出去,“讲好中国故事,传播好中国声音”,采纳多方意见,多次进行政策调整和改革,已经形成了完整的、独具特色的走出去项目政策,吸引其他走出去项目学习其经验。10年间,外译项目推动了大量的学术著作译成外文,在海外出版和发行,为海外学术界研究中国经济、社会、历史等方方面面提供了最真实可靠的素材。但在收获成就和喜悦的同时,我们也应警惕在新的政策形势下,外译项目可能面临新的问题和挑战,如何使项目的管理和监管更完善,国内外出版机构、项目主持人、作者等多方优势最大化,也是未来外译项目需要考虑的重点。

参考文献:

[1]学术出版走出去,还需爬坡过坎[N].光明日报,2019-04-22.

[2]2019年国家社科基金中华学术外译项目申报公告[EB/OL].(2019-09-10).http://www.nopss.gov.cn/n1/2019/0910/c219469-31347070.html.

[3]杨庆存.中国文化“走出去”的起步与探索[J].中国翻译,2014,35(4):5-7.

[4]李延玲.探索科学的学术图书“走出去”战略[J].出版广角,2018(12):32.

[5]马玉梅.中国学术著作海外传播现状与提升策略——以国家社科基金中华学术外译项目为例[J].上海翻译,2019(5):64-67.

[6]张艳,何丽云.中国学术著作外译与传播能力提升策略[J]. 科技与出版,2018(7):21.

[7]加强我国国际传播能力建设 习近平再作部署[EB/OL].(2021-06-02).http://www.qstheory.cn/qshyjx/2021-06/02/c_1127521408.htm.

(作者单位系社会科学文献出版社)