干湿循环作用下原状黄土力学性质及细观损伤研究*

2021-01-15潘振兴杨更社叶万军田俊峰

潘振兴 杨更社 叶万军 田俊峰 梁 博

(西安科技大学建筑与土木工程学院, 西安 710054, 中国)

0 引 言

由于延安市地区黄土分布广泛,雨季持续时间较长导致地下水位持续上涨,而到了旱季持续干旱时地下水位会有所下降,因此延安地区的黄土常年处于干湿循环状态,导致黄土的力学性质降低,结构发生破坏,极易造成灾害的发生(王刚等, 2017; 段钊等, 2018; 谢婉丽等, 2018; 陈宗良等, 2019; 姜程等, 2019)。

目前,学者们在研究土体物理力学性质方面开展了大量研究工作,并取得一定的成果。周春梅等(2019)以三门峡至淅川高速公路的路基黄土为研究对象,通过改变干湿循环次数来分析气候环境对黄土性能的影响。李同录等(2019)通过取3种不同初始含水率的黄土进行击实、电镜扫描试验,得出黄土孔隙对土水特征曲线的影响。巩学鹏等(2019)针对黏性土体在干湿循环作用下的微观演化规律,提出了微观结构宏观力学模型相结合的研究方向。叶万军等(2017, 2018)通过干湿循环试验探究了黄土在干湿循环作用下的水分迁移规律及裂隙扩展机制。慕焕东等(2018)以西安典型黄土为研究对象,研究干湿循环作用对地裂缝带黄土抗剪强度及其参数的影响。胡长明等(2018)为了研究压实黄土的强度劣化规律,通过开展干湿循环作用下的三轴试验,得到了强度劣化曲线。孙志杰等(2018)针对黄土边坡稳定性问题,通过大型模型实验箱研究干湿循环对黄土变形的影响规律。袁志辉等(2017)对洛川黄土采用单轴拉伸的方式研究了含水率、干湿循环次数与原状和重塑黄土强度变化的关系,分析了黄土在干湿循环作用下的抗拉强度衰减机制。王飞等(2016a,2016b)研究干湿循环作用对压实黄土变形特性及湿陷性的影响,利用已有模型对实测曲线进行拟合,分析了割线模量与干湿循环次数的关系。在上述的研究中,众多学者主要关注在干湿循环作用过程中,干湿循环次数、含水率、初始干密度等因素对土体力学性质及内部水分迁移规律的影响,缺少黄土在干湿循环作用下的物理性质研究和土体细观损伤规律的研究。

本文以延安市黄陵地区的黄土为研究对象,通过室内力学试验研究含水率和干湿循环次数对黄土物理力学性质的影响,并利用核磁共振技术探究试验过程中黄土内部孔隙的发展规律,以期降低黄土地区灾害发生的概率,为延安市黄土地区的防灾减灾工作提供重要理论依据。

1 试验设计

黄土取土深度为5~8 m,属于Q3马兰黄土,将取自现场的试样混匀风干,过2 mm的筛,利用BT-9300H型激光粒度分布仪得到黄土试样的颗粒级配曲线(图1); 通过室内试验得到黄土的基本物理参数(表1); 将取自现场的原状黄土进行加工,得到Φ39×80的标准试样(图2)。

图1 颗粒级配曲线Fig.1 Distribution curve

表1 试样的基本物理性质Table1 Basic physical properties of the sample

图2 土样制备Fig.2 Soil sample preparation

取制备好的试样研究含水率和增湿-减湿作用对试样物理力学性质及其内部损伤的影响。具体试验方案:在常温条件下,对黄土试样在不同含水率(ω=12%、ω=15%、ω=20%、ω=25%)下分别进行N=0, 2, 4, 6次的增湿-减湿循环试验,通过试验电子秤测试其试验前后质量变化,根据干湿循环试验对试样体积的影响得到其孔隙率变化规律; 使用液塑限测定仪得到黄土液塑限的变化规律; 应用直剪仪测试其抗剪强度及其参数的变化规律; 将黄土试样进行饱水试验,然后使用核磁共振仪测定试验过程中黄土内部裂隙的发展规律(图3)。

图3 试验应用仪器Fig.3 Test application instrumenta.电子天平; b.液塑限测定仪; c.直剪仪; d.烘箱; e.饱和仪; f.核磁共振仪

2 黄土物理性质的变化规律

2.1 试样质量及孔隙率的变化规律

将经过增湿作用后的试样用烘箱烘干,立即称取其质量,观察与上一次烘干后质量的变化,研究得到黄土经过干湿循环后的质量损失(图4)。

图4 试样质量变化Fig.4 Variation of sample quality

由图4可知,经过干湿循环后,试样质量都会有所损失,经过2~3次循环明显比4次以后质量损失的多,因此,循环次数增多,质量变化愈加不明显。将经过0, 2, 4, 6次增湿-减湿后试样的质量损失值叠加,由图4可知,随着含水率的增长试样质量损失越明显。试验过程中控制精度要求高,试样几乎被完全烘干,因此质量的损失与试样含水率没有关系,是固体颗粒本身的流失。

黄土试样在经过烘干后,体积收缩,土中细粒聚结在一起,孔隙减小。黄土试样经过加湿后,游离水分子增多,土中颗粒与水结合,结构胶结减弱,体积膨胀,孔隙增大。随着试样含水率增长,土中分散颗粒增多,进而导致孔隙增大。试样经过干湿循环试验后,土中颗粒持续处于集、散状态,对土样内部造成不可修复的损伤,结构黏结减弱,试样孔隙率增大。

2.2 塑限、液限的变化规律

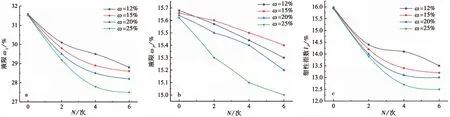

对不同含水率的黄土试样进行不同次数的增湿-减湿试验,应用液塑限测定仪分别测试在各自状态下的液限ωL、塑限ωP,经过计算可得到塑性指数IP,绘制成图(图5)。

图5 液限、塑限和塑性指数随N和ω的变化曲线Fig.5 The curves of liquid limit, plastic limit and plasticity index with N and ωa.液限随N、ω的变化曲线; b.塑限随N、ω的变化曲线; c.塑性指数随N、ω的变化曲线

由图5可知,黄土试样经过干湿循环后塑限ωP变化幅度较小,且与含水率相关性较低。随干湿循环次数的增多,土体内部的矿物质盐随着水分的增湿-减湿作用产生盐析现象,部分亲水矿物成分析出,土体结合水含量减少,最终导致液限ωL降低。随着试样含水率的增大ωL减小,ωP变化不大,故IP值降低,并且ωL减小现象越明显,则IP的降低幅度越大,即土的可塑能力降低。在干湿循环作用下,土中颗粒持续处于集、散状态,对土样内部造成不可修复的损伤,结构黏结减弱,导致IP减小,土体的可塑能力降低。

3 黄土力学性质的变化规律

3.1 抗剪强度的变化规律

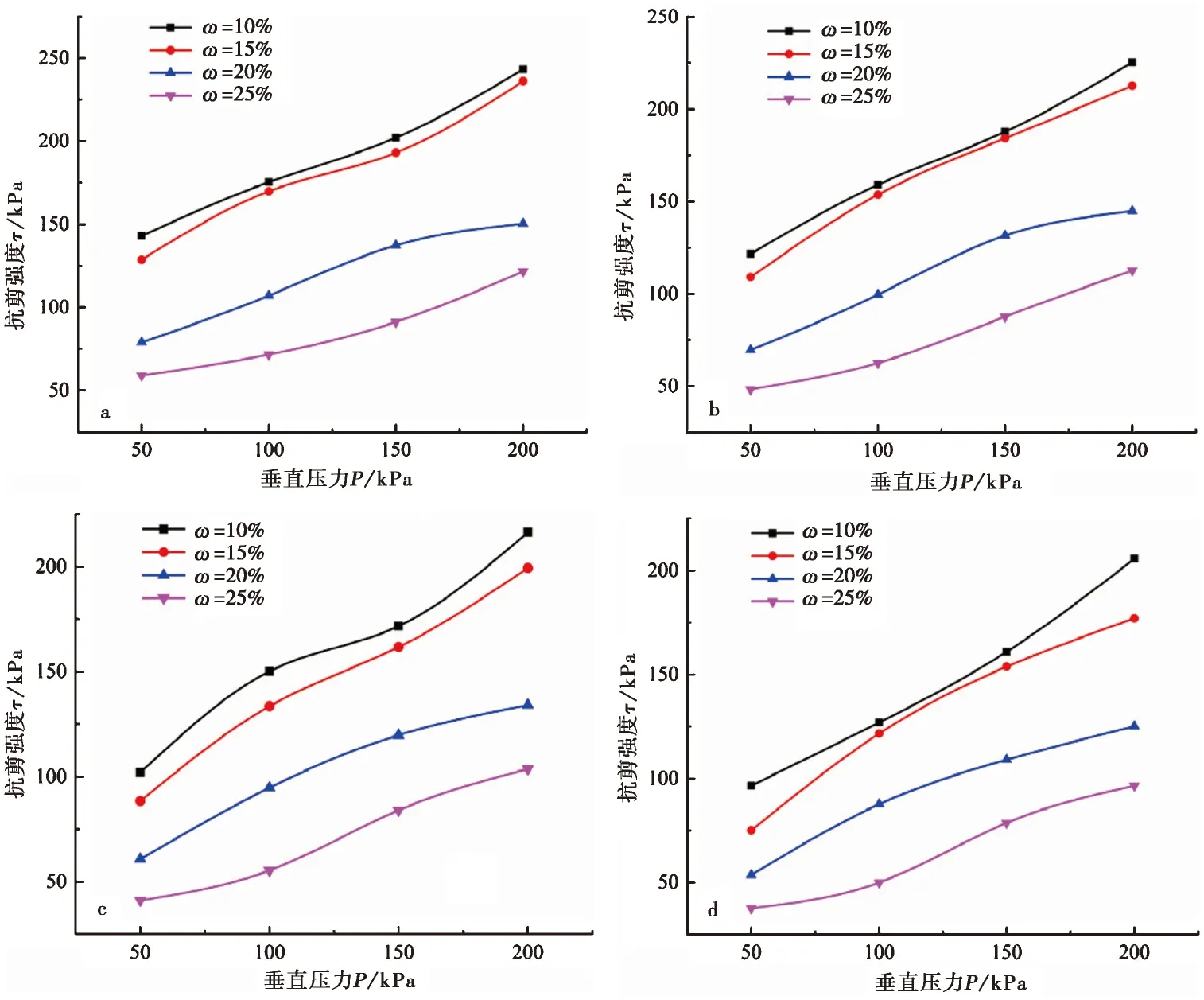

对不同含水率(ω)的黄土试样进行不同次数(N)的增湿-减湿试验,应用直剪仪分别测定在各自状态下的抗剪强度值(图6)。

图6 抗剪强度随ω的变化曲线Fig.6 The curves of shear strength with ωa.N=0; b.N=2; c.N=4; d.N=6

由图6可知,在次数N相同时,含水率增大,黄土抗剪强度值减小,并且这种现象没有受到循环次数的影响。随着含水率增大,这种现象会越明显,这是因为试样经过加湿后,土中离散颗粒增多与水结合,能承担外荷载的骨架结构比例减少,则抗剪强度降低。考虑试样在干湿循环作用下,土体中易溶盐在水分蒸发过程中被带到土体表面,随着循环次数的增多,易溶盐从土体内部逐渐迁移到表面,最终试样的抗剪强度会处于稳定状态。

3.2 抗剪强度参数的变化规律

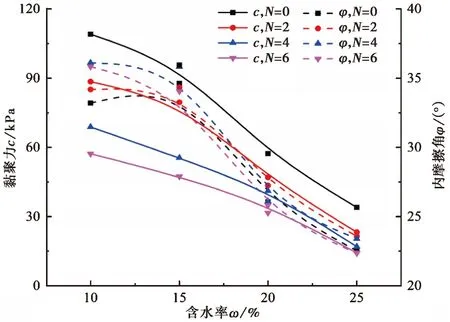

经过试验得到的强度参数黏聚力c、内摩擦角φ绘制成图,如图7、图8所示。

图7 不同含水率下c、φ的变化曲线Fig.7 The curves of c and φ at different water contents

图8 不同循环次数下c、φ的变化曲线Fig.8 The curves of c and φ under different cycle times

由图7可知,在循环次数相同时,随试样含水率增大,c和φ均呈现减小的现象,当试样含水率超过ωP后,这种趋势会更加明显,并且与循环次数N相关性较低。由图8可以得到,在含水率相同时,c随循环次数增大呈整体下降现象,随着次数N的增长,这种现象愈发不明显,而相比较于c,φ没有明显变化趋势,变化幅度基本在2°以内,因此,干湿循环次数不是影响内摩擦角变化的关键因素。

黄土经过干湿循环,土体内部易溶盐持续处于反复变化的状态,试样被烘干后,水分蒸发,易溶盐与土体颗粒黏结,胶结作用增强,接触面变粗糙,黏聚力c、内摩擦角φ会相应增大,试样经过加湿后,易溶盐溶解,结构胶结减弱,接触面变光滑,结构强度减小,引起c、φ值会相应减小。

4 黄土结构的细观损伤

根据核磁共振测试原理可知,黄土试样孔隙尺寸与孔隙中的流体T2成正比,T2越大,土样中的孔隙直径越大。T2谱峰信号幅值的大小反映黄土内部孔隙数量多少,T2谱信号幅值越大,相对应孔径的孔隙数量越多(李潮流等, 2018; 范卓颖等, 2019; 谢凯楠等, 2019)。表面弛豫时间T2可用下式表示:

(1)

式中:T2为横向弛豫时间;ρ2为颗粒表面的T2弛豫强度;S/V为孔隙表面积与流体体积之比,即比表面积。

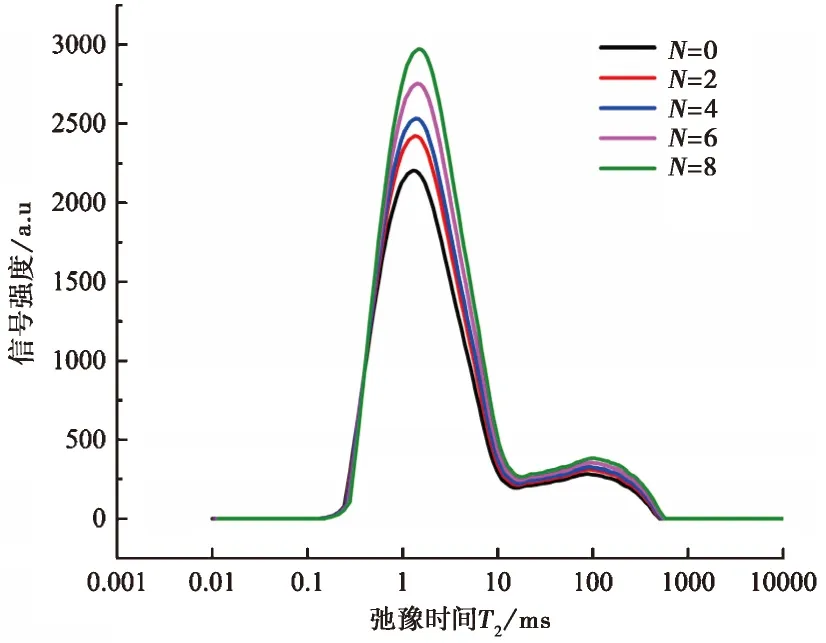

对饱和黄土进行0、2、4、6、8次干湿循环试验,通过核磁共振技术,得到了相应的T2谱分布曲线(图9)。综合对比分析得到的T2谱分布图,在黄土经过干湿循环之后T2谱曲线出现了明显的右移,且随着干湿循环次数的增加,第1个波峰整体向右上方移动,第2个波峰整体向右上方移动,两个波峰之间的波谷随着曲线的上移也越来越不明显。

图9 不同循环次数下T2谱Fig.9 T2 spectrum under different cycle times

在NMR试验中,假设孔隙形状为柱形,则可将式(1)简化为:

(2)

式中:R为孔隙半径,由式(2)可以看出,T2谱值与孔隙半径成正比。

利用式(2)对NMR试验中得到的T2谱曲线进行反演,可以获得土样的孔隙分布曲线(图10)。从图中可以看出黄土孔隙分布主要有两个峰值,峰值越大表明其对应孔径的孔隙体积所占比例越大。

图10 黄土孔隙分布图Fig.10 Loess pore distribution map

由图10可以看出,饱和黄土在干湿循环作用下内部结构发生变化,颗粒间胶结能力减弱,大颗粒崩解为小颗粒,迁移到附近微裂纹中,导致微孔隙减少,小孔隙增多; 随干湿循环次数增多,微裂隙、微孔隙发育逐渐形成新的裂纹,微、小孔隙减少,中、大孔隙增多,土体结构基本被破坏。因此,随干湿循环次数的增加,土体内部微、小孔隙呈现整体减小趋势,中、大孔隙呈现整体增大趋势。

当采用核磁共振测试土中水时,经过式(2)反演,可按孔径分为四类孔隙:微孔隙(d<0.025 μm),小孔隙(0.025 μm

如图11所示,土体中小孔隙最多,其次是微孔隙、中孔隙、大孔隙。由图11还可以发现,随着干湿循环次数的增加,不同类型孔隙体积变化幅度不一样,说明土体在不同阶段损伤速率不同。随着干湿循环次数增多,微小孔隙逐渐减少,中大孔隙逐渐增多,说明干湿循环对黄土的内部孔隙扩展处于一个动态变化的过程,表现为黄土内部微小孔隙随干湿循环次数的增加逐渐向大的微小孔隙过渡。

图11 孔隙体积分布Fig.11 Pore volume distribution

5 结 论

(1)干湿循环作用会造成黄土物理性质发生变化,随着循环次数N的增大,土体内易溶盐会由内部向表面迁移,逐渐积累增多; 土中颗粒持续处于集、散状态,对土样内部造成不可修复的损伤,结构黏结减弱,试样孔隙率呈现增大趋势; 干湿循环会造成ωL减小,IP减小,对ωP几乎没有影响。

(2)含水率会对黄土抗剪强度造成较大影响,随着ω的增大,黄土的抗剪强度、黏聚力和内摩擦角都出现降低的趋势,并且当ω超过ωP时,这种趋势越发明显。随着循环次数N的增大,抗剪强度、黏聚力都出现下降的趋势,并且c的下降趋势愈发不明显,而φ无明显变化。

(3)运用核磁共振技术检测饱和试样经过干湿循环后的内部孔隙发展,通过分析T2谱曲线分布特征,可以看出在干湿循环之后,黄土内部微小孔隙逐渐减少,且随着循环次数的增加,这种现象越来越明显,说明干湿循环对黄土的内部孔隙扩展处于一个动态变化的过程,表现为黄土内部微小孔隙随干湿循环次数的增加逐渐向大的微小孔隙过渡。