转型中的国际债务治理:过程、功能与前景

2021-01-07周玉渊

周玉渊

(1.上海国际问题研究院,上海200233)

1956 年巴黎俱乐部成立是国际债务治理诞生的主要标志。①本文中的“国际债务治理”主要指国际社会在发展中国家债务问题上的应对和治理。通过塑造原则规范和早期实践,巴黎俱乐部逐渐确立在发展中国家主权债务管理上的领导者地位。 20 世纪80 年代发展中国家债务危机推动着国际债务治理开始经历重要转型。 国际债务治理开始发生重大变化。债务治理的主导机制从巴黎俱乐部、伦敦俱乐部逐渐转向国际货币基金组织、世界银行等国际金融机构。 债务治理的重点从主权债务谈判转向大规模的债务救助。 通过“重债穷国倡议”(1996 年)、“多边债务减免倡议”(2005年)、低收入国家债务可持续性分析框架(2005年)等倡议和机制,西方发达国家、巴黎俱乐部和国际多边金融机构逐步确立了在国际债务治理上的主导者地位。

21 世纪第二个十年以来,发展中国家的债务形势的复杂化、债务治理主体的多元化和治理方式的差异化,正成为国际债务治理发展转型的新动力。 2020 年初暴发的新冠肺炎疫情(COVID-19)不仅使发展中国家债务问题受到高度关注,也正加速传统债务治理主体与中国等新兴国家之间的深度互动。 在这一背景下,全面认识国际债务治理机制的理念、模式和有效性,对于理解国际债务治理体系的转向和发展具有积极意义,也有助于中国更加建设性地参与国际债务治理。

一、国际债务治理:历史与进程

二战结束后,债务问题成为发达国家和发展中国家、战胜国和战败国需要妥善解决的重要问题之一。 1953 年,西方发达国家推动达成了《伦敦债务协定》,为妥善处理西德战后债务问题提供政策框架。 1956 年成立的巴黎俱乐部成为二战后协调主权债务谈判的主要机制。 巴黎俱乐部国家通过集体债务谈判为第三世界债务国的稳定和发展提供支持。 20 世纪80 年代发展中国家债务危机的暴发,使债务问题真正成为一个世界性的问题。①关于发展中国家债务危机可参阅:Anne O. Krueger,“Origins of the Developing Countries’ Debt Crisis: 1970-1982”, Journal of Development Economics, Vol.27, Issues. 1-2, 1987, pp.165-187;Fredoline Anunobi, Leo U. Ukpong, “The Political Economy of International Debt and Third World Development”, African Social Science Review, Vol.1, Issue.1, 2000, pp.21-23; Shakira Mustapha, “What Lessons can We Learn from the 1980’s and 1990’s Debt Crises for Developing Countries and How are Today’s Conditions Similar, How are They Different?” Overseas Development Institute,London,December 2014; David McLoughlin, “The Third World Debt Crisis and the International Financial System”,Student Economic Review,1989;Jeffrey Sachs, Harry Huizinga, “U.S. Commercial Banks and the Developing Country Debt Crisis”, NBER Working Paper, No.2455, 1987.在应对债务危机过程中,世界银行和国际货币基金组织(IMF)等多边金融机构逐步确立了在国际债务治理中的核心地位。 2005 年,国际货币基金组织提出低收入国家债务可持续性分析框架(DSAF),债务可持续性逐渐成为发展中国家债务问题的核心议题。 21 世纪第二个十年开始,随着发展中国家债务来源和国际融资格局的重大变化,国际债务治理的内涵和形式开始发生变化,改革和转型成为国际债务治理面临的新问题。②研究基本是围绕债务危机的应对、重债穷国倡议、多边债务减免倡议、债务可持续性等西方和多边金融机构塑造的议题。Enrique Cosio-Pascal,“The Emerging of a Multilateral Forum for Debt Restructuring: The Paris Club”, UNCTAD Discussion Papers, No.192, November 2008; Annalisa Prizzon, Shakira Mustapha, “Debt Sustainability in HIPCs in a New Age of Choice”, ODI Working Paper 397, June 2014; Gong Cheng, Javier Diaz-Cassou, Aitor Erce,“From Debt Collection to Relief Provision: 60 Years of Official Debt Restructurings through the Paris Club”, European Stability Mechanism Working Paper Series, No.20, 2016.

1.1 《伦敦债务协定》方案

国际债务治理有着深刻的历史和现实根源。 一战结束后,债务问题是引发欧美国家“大萧条”(the Great Depression)的主要因素。③Heywood Fleisig, “War-Related Debts and the Great Depression”, The American Economic Review, Vol.66, No.2, 1976, pp.52-58.正是因此教训,二战结束前后,债务问题的重要性受到了欧美国家的高度重视。 在很大程度上,1944 年成立的“布雷顿森林体系”就是为了增加流动性、应对不同国家的资金短缺问题。 这一时期的债务解决方案主要吸收了英国经济学家凯恩斯提出的“直减—间减”(lose-it-or-use-it)的方式,即一方面进行直接债务减免,另一方面通过增加对债务国进口,提升债务国的还款能力。 这一方式直接体现在1953 年通过的《伦敦债务协定》。 这一协定使西德战后债务问题得到妥善解决,为西德经济的恢复发挥了重要作用。 因此1953 年《伦敦债务协定》也被称为“世界上最大、最成功、最可持续性的债务解决方案”。④Jurgen Kaiser, “One Made It Out of the Debt Trap: Lesson from the London Debt Agreement of 1953 for Current Debt Crises”,Friedrich Ebert Stiftung, June, 2013, pp.20-21.然而,西德战后债务问题的解决只是个案,其成功且高效的解决与冷战格局、美国强力推动,以及德国自身的经济恢复能力有密切关系。 在此之后,《伦敦债务协定》方案并没有成为国际债务的主流方案,尤其在发展中国家没有出现过类似案例。

1.2 巴黎俱乐部主导主权债务谈判

巴黎俱乐部源于1956 年西方债权国为应对阿根廷债务问题而召开的协调会议。 当时谁也没有料到巴黎俱乐部会成为应对发展中国家国家债务问题的主要机制。①Gong Cheng, Javier Diaz-Cassou, Aitor Erce, “From Debt Collection to Relief Provision: 60 Years of Official Debt Restructurings through the Paris Club”, European Stability Mechanism Working Paper Series, No.20, 2016, p.5.在成立后的二十年时间内,巴黎俱乐部基本以松散的论坛形式维持运作,其开展的活动也相对有限。 这一时期,巴黎俱乐部的主要作用是解决发展中国家“拖欠债务”问题,主要扮演着“征收债务”的角色。 1956—1978 年间,巴黎俱乐部共与12 个国家开展了26 次谈判。 总体上,这些债务问题并不突出,巴黎俱乐部的影响也并不显著。 然而,作为一个主权债务谈判机制,巴黎俱乐部的核心原则是在这一时期形成的。 巴黎俱乐部6 原则包括:团结(solidarity)、共识(consensus)、信息共享(information sharing)、一国一议(Case by case)、条件性(Conditionality)和可比性(Comparability of treatment)。②Paris Club, “The Six Principles”, http://www.clubdeparis.org/en/communications/page/the-six-principles,访问时间:2020 年10 月10 日。

20 世纪80 年代,巴黎俱乐部重点开始转向应对发展中国家债务危机。 巴黎俱乐部的角色从“征收债务”转向债务减免和重组,其政策目标也逐渐扩大到债务可持续性、国际发展合作、甚至政治经济变革等。③同①, p.34.相应地,巴黎俱乐部不断改革和提出新举措。 其在不同阶段提出了包括传统条款、威尼斯条款、多伦多条款、休斯敦条款、伦敦条款、那不勒斯条款、里昂条款、科隆条款以及依云方案等债务解决方案。 1987 年之前,巴黎俱乐部的债务谈判方案全部基于“传统条款”(Classic Terms)。 这一条款主要是应对债务国的流动性危机,根据一国一议原则开展债务重组谈判,并不涉及债务减免或优惠性债务重组。 1990 年,随着债务危机影响持续扩大,巴黎俱乐部坚持不进行债务减免的立场开始软化,为此通过了“休斯敦条款”(Houston Terms)。该方案为高负债的中低收入国家提供优惠债务重组和减免方案,但债务减免比重相对有限。1991 年, 巴黎俱乐部又提出“伦敦条款”(London Terms),将债务减免比例从1988 年的33%提高至50%。 1994 年,提出“那不勒斯条款”,将债务减免比例进一步提升至67%,1996年“里昂条款”进一步提升至80%。 在“重债穷国倡议”提出后,巴黎俱乐部在1999 年提出“科隆条款”取代“里昂条款”,其主要针对重债穷国倡议国家,将债务减免比例提升到90%或以上。2003 年,巴黎俱乐部又提出了“依云方案”(Evian Approach),使巴黎俱乐部债务救助的范围从之前仅限于世界银行国际开发协会(IDA)国家扩大到更大范围。

巴黎俱乐部为解决发展中国家的债务问题提供了重要平台和机制,也为国际社会提供了重要的原则、规范和实践。 巴黎俱乐部债务谈判的一个重要特征是“濒临违约规则”。 这一原则规定,巴黎俱乐部只与处于债务危机或高风险状态的国家进行谈判,且债务谈判必须由债务国首先提出。 巴黎俱乐部很大程度上只是为债务国无法避免债务违约时提供一个最后选项,“其并不是为了从根本上促进重债国家的债务可持续性和经济发展。”④同①, p.7.另外,巴黎俱乐部在解决不同发展中国家债务问题上具有明显的选择性,其重点关注对西方有重要战略价值和意义的国家。 例如,冷战时期,土耳其、印度尼西亚等国很快与巴黎俱乐部完成了债务减免或重组方案。 而更有代表性的是对伊拉克债务问题的解决。 伊拉克并不属于重债穷国,因此并不符合巴黎俱乐部的债务减免条件。 然而,解决伊拉克债务问题是小布什政府和美国国会的优先议题。⑤Martin A. Weiss, “Iraq: Paris Club Debt Relief”, CRS Report for Congress, January 19, 2005, pp.3-5.正是在美国的强烈关注下,巴黎俱乐部于2003 年制定了依云方案。①或者可以说,伊拉克债务问题导致了“依云方案”的制定。 可参见Martin A. Weiss, “Iraq’s Debt Relief”, CRS Report for Congress, January 19, 2005, p.6; John B. Taylor, Global Financial Warriors: The Untold Story of International Finance in the Post-9/11 World, W.W. Norton & Company, 2008.

1.3 多边金融机构主导国际债务救助

1982 年,墨西哥政府率先宣布无力偿还债务,成为发展中国家债务危机的重要开端。1989 年,巴西成为世界上第一个宣布停止偿还利息的国家。 之后,其他国家纷纷效仿,债务危机大规模暴发,拉美和非洲成为债务危机的重灾区②江时学:“拉美为什么经常爆发金融危机”,《太平洋学报》,2004 年第1 期。。 债务危机为国际多边金融机构包括国际货币基金组织和世界银行介入发展中国家提供了重要机会。 因为80 年代发展中国家债务危机时,发展中国家贷款的主要来源是私人债务和商业贷款,国际金融机构贷款的比重并不高。 通过纾困贷款,国际金融机构在发展中国家外债的比重快速上升,从而使多边债务开始超越私人债务成为发展中国家债务的主要来源。 国际多边金融机构开始在发展中国家债务以及发展问题上发挥主导作用。

国际金融机构主导了以债务减免为核心手段的债务救助。 在早期的债务危机应对上,美国主导的贝克计划和布拉迪计划更重视纾困贷款、政策刺激和经济改革的作用。 然而,由于效果非常有限,国际社会开始转向以减债为核心的债务救助策略。 1996 年,国际金融机构提出“重债穷国倡议”(HIPC),之后又在1999 年提出“增强版重债穷国倡议”,在2005 年提出“多边债务减免倡议”(MIDC)等。 随着世界经济格局的变化尤其是中国等新兴国家崛起的带动效应,发展中国家经济整体上开始经历较快恢复,“重债穷国倡议”等的政策效果也开始显现。 发展中国家尤其是重债穷国的总体债务规模得到控制,债务可持续性指标明显好转。 这些成效提升了多边金融机构在国际债务治理上的合法性。 这一时期基本确立了由多边金融机构统一协调和制定规则的国际债务治理格局,其中巴黎俱乐部主要负责双边债务谈判、多边金融机构负责多边债务谈判。

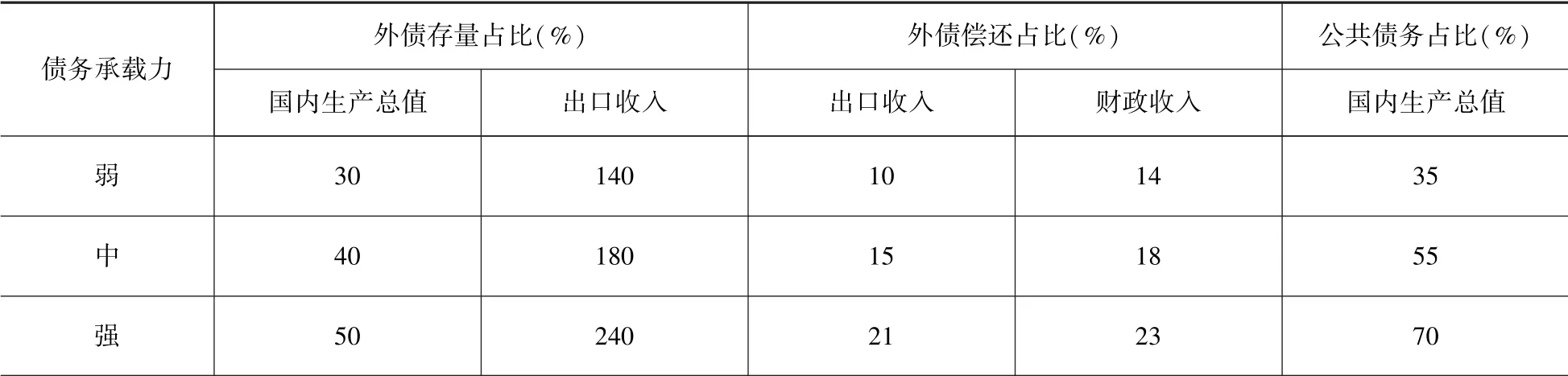

国际金融机构主导构建了以债务可持续性为导向的债务治理范式。 2005 年,国际货币基金组织与世界银行提出了低收入国家债务可持续分析框架(LIC DSF)。 该框架根据形势和需求变化在2006、2009、2012 和2017 年进行了多次评估和修正,从而使其相关性和专业性持续得到提升。 该框架通过分析低收入国家的债务水平、识别债务风险、确定债务风险等级等为低收入国家借款和国际金融机构贷款提供技术支持。 债务可持续性分析主要包括两部分内容:一是分析一国未来十年的债务负担,根据基准线和情景压力测试来分析债务面对经济和政策冲击的脆弱性;二是根据具体的债务阈值和基线指标,评估外债以及公共债务风险。 因为每个国家债务承载力存在差异,国际金融机构用综合指数(CI)将其划分为弱、中、强三类,并为每一类国家确定了对应的债务阈值和基线指标(见表1)。 国际金融机构通过对基线指标和压力测试后的指标进行综合分析确定对象国的债务风险等级(见表2)。③关于国际货币基金组织债务可持续性分析框架可参见:IMF, Guidance Note on the Bank-Fund Debt Sustainability Framework for Low Income Countries, Washington, 2018.

目前该框架已经成为国际社会评估低收入国家债务可持续性风险的重要方式,是不同利益攸关方制定政策的重要参考。 “债务可持续性分析是多边借贷机构制定借贷政策的重要依据,债务风险评估直接影响着国际货币基金组织的债务限制政策(DLP)、世界银行的非优惠借款政策(NCBP)”。④IMF, “IMF Executive Board Reviews the Joint IMF-World Bank Debt Sustainability Framework for Low Income Countries”,October 2, 2017, https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/10/02/pr17380-imf-executive-board-reviews-the-joint-imf-world-bankdebt-sustainability-framework-for-lics.简言之,债务可持续性已经成为当今发展中国家债务治理中的核心议题,对发展中国家的发展政策、国际社会的发展合作产生着重要影响。

表1 债务可持续分析框架下低收入国家债务负担阈值和基准

表2 低收入国家债务可持续性风险划定依据

二、国际债务治理:机制与功能

二战结束后,经济手段是西方发达国家介入新独立和发展中国家发展进程的重要方式。从要求移植西方“现代化”模式到推广经济自由化,推动发展中国家的经济结构转型是西方国家介入的重要途径。 20 世纪70—80 年代,新自由主义成为西方国家主流的经济思想,在发展中国家推广经济自由化成为西方国家的重要目标。 80 年代发展中国家债务危机的暴发,为西方国家推广经济自由化创造了重要机会,政策条件是西方经济干涉主义理念的重要工具。 多边金融机构和西方国家开始大规模介入发展中国家发展进程,经济自由化理念从一开始就嵌入债务应对的举措中。 这集中表现在,贝克计划、布拉迪计划等早期的应对方案主要由美国提出,其核心举措包括放松经济管制、扩大投资、放开金融、国企私有化等自由化主张。①两个计划都是以美国财长提出而得名。 可参见Manuel Monteagudo, “The Debt Problem:The Baker Plan and the Brady Initiative: A Latin American Perspective”, The International Lawyer, Vol.28, No.1, Spring, 1994, pp.59-81.新自由主义经济理念的顶峰是多边金融机构在发展中国家大规模推行“经济结构调整计划”(SAP)。 这一计划给非洲和拉美国家带来了巨大灾难,使拉美和非洲国家经历了“失去的十年”,或者是“四分之一个世纪”。②The UN, “The End of the Golden Age, the Debt Crisis and Development Setbacks”, World Economic and Social Survey 2017,New York, 2017, pp. 60-61.总体上,从巴黎俱乐部到国际金融机制,国际债务治理的理念基本是由西方新自由主义经济理念塑造,两者之间的合作协调塑造了当前国际债务治理的机制和模式。

2.1 国际债务管理机制

机制建设是国际债务治理的重要目标。 从七十七国集团到国际金融机构,国际社会在国际债务管理机制建设上进行了多次尝试。 20 世纪70 年代,随着发展中国家债务问题的凸显,发展中国家希望通过集体方式开展与债权国的债务谈判。 1979 年在马尼拉召开的联合国贸发组织会议上,七十七国集团提议成立国际债务委员会(International Debt Commission)。 根据这一设想,国际债务委员会应该是一个中立的论坛,主要用于推动债务国与巴黎俱乐部和国际货币基金组织的债务谈判。①Dusan Zivkovic, “ Debt Renegotiation Framework ”,UNCTAD, October, 2005, https://vi.unctad.org/debt/debt/m3/documents/zivkovic.PDF, p.2.另外,七十七国集团建议成立一个独立的、超国家的国际债务管理机构,同时调整国际货币基金组织在债务问题上的职能。 “国际货币基金组织应该扮演国际清偿法院的角色,而不是债权人的角色”。②Jeffrey Sachs, “Bretton Woods-50 Years On: IMF, Reform Thyself”, The Wall Street Journal, July 21, 1994.然而,成立国际清偿法院和仲裁机构的倡议都没有成为现实。 1990 年,国际货币基金组织前执行董事丹尼尔·凯泽(Daniel Kaeser)提议建立一套债务工作机制。 根据这一建议,首先应成立有效的债务谈判和减免机制,其次应该把重点放在预防未来的债务风险上;债务救助的重点应该是采取措施降低处于债务困境国家的借贷成本。 这一倡议使当时国际债务治理的对象从处于债务高风险的国家,扩大到更大范围的债务国,对后来的债务管理产生了重要影响。 正是基于这一思路,国际货币基金组织制定了债务可持续性框架,从而使国际债务治理真正从应对债务危机扩大到债务问题的治理。③Kenneth Rogoff, Jeromin Zettelmeyer, “Bankruptcy Procedures for Sovereigns: A History of Ideas, 1976-2001”, International Monetary Fund, August 1, 2002, pp.17-18.

20 世纪90 年代,东南亚金融危机、阿根廷债务危机的暴发为国际债务治理机制发展提供了重要动力。 国际金融机构开始尝试提出新的主权债务重组机制(Sovereign Debt Restructuring Mechanism)。 国际货币基金组织希望建立一个有法律约束力的国际债务谈判、仲裁和决策机制,但遭到了美国等国家和组织的反对。 2008年美国次贷危机以及2013 年欧债危机再次对建立国际债务解决机制提出了需求。 在这一背景下,联合国改革国际货币和金融体系专家委员会(斯提格利茨委员会)提议建立具有强制力的国际债务重组法院(International Debt Restructuring Court),但因受到明显的反对,该提议调整为建立没有约束力的“主权债务论坛”(Sovereign Debt Forum)。 与此同时,联合国贸发组织也在国际债务治理上提出一些新的倡议,包括建议成立债务问题协会(Debt Workout Institution),其核心目标是希望债务国在债务问题上发挥主要作用。 比如,债务可持续性分析应该由债务国自己开展,经济和社会恢复计划应该由债务国自己来执行。

2014 年,联合国大会通过决议,呼吁在联合国大会层面组建一个机制,用于开展主权债务重组谈判。 这一决议使债务重组问题上升到联合国大会层面,从而引发广泛关注,受到了发展中国家债务国和非政府组织的欢迎。 然而,这一计划遭到了西方国家以及一些新兴国家的抵制,很多实质性提议包括成立债务问题委员会都没有实现。 这一倡议最终只转化为2015 年联合国大会通过的主权债务重组的九条原则。④九条原则是:主权、善念、透明、公正、平等对待、主权豁免、合法性、可持续性、多数重组原则。 UNGA,“Basic Principles on Sovereign Debt Restructuring Processes”, UN General Assembly, A/69/L.84, July 29, 2015.尽管并没有实现建立主权债务重组机制的目标,这九条原则已经被视为一次历史性的突破。在一些分析看来,因为联合国大会决议本身具有很大的政治影响力,九条原则的通过反映了在改革由债权方主导的债务治理体系上存在着国际共识。 这成为未来国际债务管理机制建立的重要前提。⑤Bhumika Muchhala, “UN Adopts Landmark Debt Resolution on Principles for Sovereign Debt Restructuring”, Third World Network, September 11, 2015, https://twn.my/title2/finance/2015/fi150901.htm.

2.2 国际债务治理的功能

国际债务治理并没有建立一套机制化的债务治理机制,相反是采用了论坛化的或松散的治理体系。 巴黎俱乐部主要负责双边债务相关问题,国际金融机构主要负责多边债务,并在国际债务管理的理念、规范和协调上发挥核心作用。 巴黎俱乐部秘书处只是一个规模很小的会议联络机构,多边金融机构主要通过年度会议来讨论债务问题。 然而,松散的机制并没有减弱传统债务治理的效力。 相反,债务谈判的结果虽然只体现在会议记录、备忘录等非正式文件中,但往往却具有很强的政策影响力。①例如巴黎俱乐部将是否有会议纪要作为债务国债务状况评估的一个重要条款。从巴黎俱乐部到国际金融机制,两者的合作协调共同塑造了当前国际债务治理的基本模式。 概括起来,国际债务治理主要包含四个核心功能:构建债务治理的规范和标准;主导债务管理的过程;协调债务谈判或救助;规范和引导其他债权人。

(1)构建国际债务治理的标准和话语。

巴黎俱乐部和多边金融机构是国际债务治理的主导者,这主要体现在其在标准和话语的制定上。 其一,通过债务可持续性分析框架塑造当前国际债务治理的核心议程。 即国际债务治理的核心目标是维持债务可持续性。 其二,通过专业研究、国家债务风险评估、技术援助、政策建议等形式,形成对债务国债务问题的权威知识。 国际金融机构的政策建议依然是债务国政策制定以及债权国债务政策的重要依据。世界银行是最重要的发展经济学知识提供者,世界银行的研究在影响政策制定上发挥了重要作用。 国际货币基金组织则通过技术援助(IMF Technical Assistance)帮助成员国制定经济和财政政策。 国际货币基金组织金融支持优先投向那些经济政策获得该机构认可的国家。 世界银行与国际货币基金组织金融评估项目(FSAP)对债务国的金融部门进行分析,其政策建议往往直接转化为债务国的政策(详见表3)。 其三,形成对国际金融机构债务管理的路径依赖。传统债务治理更关心债务规模和指标变化,因此,控制债务水平是重要政策方向。 为了控制债务水平,国际金融机构和西方国家深度介入债务国的宏观经济政策,包括财政、贸易和税收政策。 然而,这一政策导向往往以忽略债务国的实际情况为代价,即政策主要是为了“控制债务指标”而非“经济增长和发展”。②杰弗里·萨切斯直接指出,传统债务治理机构的债务管理政策、债务可持续性指标体系等具有明显的主观性,其并没有真正以债务国的实际为前提。 一个基本的事实是,许多接受巴黎俱乐部和国际金融机构债务减免的国家至今依然面临着经济和发展问题。 Jeffery D. Sachs, “Resolving the Debt Crisis of Low-Income Countries”, Brookings Papers on Economic Activity, No.1,2002, pp.10-18.这很大程度上限制了国家的发展投入,与债务国发展潜力释放之间存在着较大的矛盾。

(2)主导债务管理过程。

在政策管理、领域管理、风险防范管理、债务重组谈判等关键环节,国际金融机构和西方国家发挥着重要作用。 这是国际金融机构主导地位的重要基础。 其一,政策管理。 虽然名义上债务国是债务管理的主体,但国际货币基金组织及多边金融机构的政策主张往往发挥重要影响。 国际货币基金组织往往通过金融支持、债务控制、改革建议、政策预警等方式促进债务国改善其宏观经济政策和债务政策。债务国的经济稳定和改革计划(国际货币基金组织和世界银行认可)是该国获得国际金融机构借贷或者进行债务谈判的重要依据。 尤其是国际货币基金组织在债务国设置的融资上限直接影响着第三方的融资。 其二,领域管理。 多边金融机构通过发展融资、官方发展援助和信用担保等方式确立了在发展中国家债务中的领导地位。 多边金融机构的融资流向深刻影响着债务国的发展领域,也对其他国家的贷款流向具有重要指导意义。 总体上,世界银行和地区性金融机构的融资和贷款相对更具有发展属性,其往往较多支持基础设施、农业、电力、水、卫生、社会发展等领域。 其三,风险防范管理。 国际货币基金组织债务可持续性分析框架不仅影响着巴黎俱乐部、私人金融机构、商业银行以及新兴国家的债务政策,更重要的是,其逐步内化为债务国制定债务管理政策的重要工具。 一个重要的表现为,发展中国家债务管理的意愿和能力比以往有明显提升。 根据多边金融机构债务规范,基本上每个债务国都设置了债务管理办公室,并定期发布债务管理战略和政策。 债务风险预警和预防已经成为发展中国家经济工作中的重点。①周玉渊:“发展中国家债务政治化的影响与反思”,《国际展望》,2020 年第1 期。

表3 国际金融机构主要债务治理机制、政策和工具

(3)协调债务谈判。

主权债务谈判是债务治理中最核心也是最复杂的部分。 债务重组谈判的过程和效果是传统国际债务治理体系合法性和有效性的根本反映。 随着发展中国家债务问题复杂化以及债务来源构成的多元化,集体债务谈判的难度在不断增加。 一方面,在债务谈判实践的基础上逐渐形成了一系列债务谈判的原则、规则或共识。例如,债务重组谈判必须由债务国首先提出,且是在债务违约无法避免的情况下;巴黎俱乐部坚持必须在债务国接受国际货币基金组织的经济稳定与改革计划的前提下才能进行债务重组谈判;在并未发生债务违约的前提下,不建议债务国和债权方直接进行对话;在出现债务违约的情况下,债务国与其他债权方的接触和谈判应该通过国际货币基金组织的“债务违约借贷”政策进行。 在债务优先偿还顺序上,则形成了应急性融资、国际货币基金组织、世界银行、贸易、银行间借贷和债券的还款顺序。①Luke Fletcher, Adele Webb, “ Alternatives to Debtors Prison: Developing a Framework for International Insolvency”,Australia Council for International Development (ACFID) Series Report No.4, October, 2011, pp.9-10.另一方面,不断变化的形势又对已有债务谈判原则和规范构成挑战。 当前影响力不断上升的新兴国家如中国主要是通过双边途径进行债务谈判。虽然中国很大程度上也借鉴了巴黎俱乐部的原则和经验,但在理念和方式上与之存在着较大的差异甚至冲突。 中国与巴黎俱乐部国家的磨合正成为国际债务谈判原则和规范不断细化的重要动力。②Kevin Acker, Deborah Brautigam, and Yufan Huang, “Debt Relief with Chinese Characteristics”, CARI Working Paper, No.2020/39, School of Advanced International Studies,Johns Hopkins University, Washington, DC, 2020.

(4)规范他者。

债务来源的多元化和复杂化持续考验着传统的债务治理。 如何引导、规范甚至限制新的债权方是债务治理已有规则制定者面临的重要课题。 传统债务治理体系需要通过制定和调整规则来规范其他债权方的行为。 20 世纪为了应对私人部门、商业银行和债券债务的增加,巴黎俱乐部提出了“可比性”原则(comparability of treatment)。 这一原则要求债务国在与非巴黎俱乐部债权方签署协议时,不应接受比与巴黎俱乐部债务重组标准低的条款。 这一原则最开始主要是针对私人部门和商业银行贷款,目前则扩大到新兴债权国。 同样,巴黎俱乐部也积极推动扩大版的债务问题论坛,例如定期举办巴黎俱乐部与私人债权人论坛,通过观察员机制吸收中国参与巴黎俱乐部集体债务讨论等。 为了克服债务谈判中的集体行动困境,鼓励债权方尤其是债券持有者参与集体债务谈判,国际债权人也尝试构建集体行动的条款,例如尝试达成75%的多数决定权原则。 另外,接受国际货币基金组织支持的国家必须制定和执行国际金融机构支持和认可的经济改革计划,这使得国际金融机构在这些国家的财政和金融政策上具有很大的权威和话语权,这意味着其他债权国在与发展中国家达成债务协议前,必须考虑国际货币基金组织的政策和关切,否则就可能面临着破坏国际合作的道德风险。③徐梅:“国际货币体系演变及我国应对政策选择”,《太平洋学报》,2012 年第8 期。

三、国际债务治理:改革与转型

国际债务治理在应对发展中国家债务危机、塑造发展中国家债务管理政策以及推动国际合作协调上发挥了重要作用。 截至2020 年8月13 日,巴黎俱乐部已经与92 个债务国达成了454 个债务重组协定,涉及债务金额达到5870亿美元。④Paris Club, “Key Numbers”, http://www.clubdeparis.org/en, 访问时间:2020 年8 月13 日。国际金融机构主导的“重债穷国倡议”和“多边减免倡议”使39 个“重债穷国倡议”国家中的36 个获得了债务减免,在解决欠发达国家的债务上发挥了重要作用。 2006 年之后,重债穷国的债务可持续性指标大幅回落至合理区间,债务状况明显改善。 然而,在长期的实践中,传统债务治理也暴露了诸多问题,使其面临着严峻的质疑和批评。 尤其是在2010 年之后,发展中国家的债务规模又开始出现较快增长,债务负担大幅增加,债务可持续性风险持续上升。 2020 年新冠肺炎疫情则把发展中国家的债务问题推到风口浪尖。 这些重大变化对国际债务治理提出了新的重要考验,也正成为国际债务治理改革转型的重要动力。

3.1 国际债务治理面临的质疑

(1)传统债务治理相当程度上忽视了债务国自身的发展议程。

债务国是国际债务治理的重要组成部分,然而,由于实力的不对称,传统债务治理一定程度上发展成为传统债权方对债务国的治理。①Howard P. Lehman, “International Creditors and the Third World: Strategies and Policies from Baker to Brady”, The Journal of Developing Areas, Vol.28, No.2, 1994, pp.191-218.20 世纪80 年代前,通过联合国贸发组织等平台,南方发展中国家积极与发达国家讨论债务治理。 南方国家的一个重要诉求是,必须从国家发展和经济增长的角度来解决债务问题。 其核心理念是只要国家发展了,债务问题自然迎刃而解。 然而,因为担心丧失政策影响力和承担更大责任,巴黎俱乐部坚持将重点只聚焦于债务谈判本身。②Kenneth Rogoff, Jeromin Zettelmeyer, “Bankruptcy Procedures for Sovereigns: A History of Ideas, 1976-2001”, International Monetary Fund, August 1, 2002, p.5.同时,一些主要发展中国家如墨西哥和阿根廷因为担心发达国家减少贷款和金融支持,对七十七国集团提出的倡议态度冷淡。 这导致发展中国家在债务问题上的集体努力以失败告终。 自此以后,发展中国家在国际债务治理中的话语日渐式微,债务国最终沦为国际债务治理的客体。 这导致的一个重要后果是,传统债务治理体系主要是建立在债权方的理念和利益基础之上,而非基于债务国的国情和现实。③Jeffery D. Sachs, “Resolving the Debt Crisis of Low-Income Countries”, Brookings Papers on Economic Activity, 2002, p.19.讽刺的是,传统债务治理更多是债权方(creditor)的政治,其核心工作是债权方之间的协调,即克服债权方的“集体行动难题”。 这导致债务的使用效果等核心问题很大程度上是被忽视的。 这一现实决定了当前国际债务治理体系过于关注债务问题本身、过于强调债务控制导向,而相对忽视债务与发展关联以及债务使用效果。 一定程度上,由于无视债务国自身的国情和发展道路,传统债务治理改变了发展中国家的自主发展进程,在发展中国家的自主发展和内生性增长上起到了负面作用。

(2)国际债务治理松散的、反应式的协调机制无法有效应对当今更加复杂的债务问题。

传统债务治理主要是在应对20 世纪发展中国家主权债务危机基础上形成的。 随着当今发展中国家债务问题的再次凸显,国际债务治理的不足日益暴露。 一方面,国际债务治理机制很大程度上是一个反应式机制。 传统债务治理是对债务危机的反应,其是用最低标准措施来防止危机进一步扩大,而非从根源解决债务问题。④同③, pp.18-19.另一方面,国际债务治理体系存在着“协调难”的结构性问题。 虽然巴黎俱乐部形成了主权债务谈判的集体原则,但是当债务谈判扩大到私人金融机构、债权持有人或其他官方债权人时,债务问题集体谈判往往面临非常大的难题。 这不仅体现在原则和规范层面,在具体国家和项目层面也面临着更复杂的问题。 当前,非主权债务包括债券、商业贷款、私人金融机构贷款,正在成为发展中国家主要的外部债务来源。 同时,新兴国家在发展中国家债务发展上的作用和影响不断增加,这将进一步凸显国际债务治理协调难的问题。

(3)债务问题的工具化和政治化削弱了传统债务治理的有效性。

债务问题本质上是经济问题,然而,从巴黎俱乐部成立开始,债务问题的工具化导向就非常明显。 债务问题是西方国家在二战后介入发展中国家事务的重要工具,在拉拢第三世界国家,服务于自身全球战略和大国对抗上发挥了重要作用。 在应对20 世纪80 年代发展债务危机的过程中,西方国家主导的债务救助附加了大量苛刻的政治和政策条件。 债务问题甚至被视为西方国家向发展中国家推广经济自由化和政治民主化的重要借口,通过债务救助西方国家和国际金融机构再次成为发展中国家发展议程的重要塑造者。 21 世纪以来,随着中国对外融资能力的增强,尤其是随着“一带一路”的推进,中国在发展中国家的影响力不断提升。 这对传统的由西方国家主导的融资模式带来了重要冲击,更对美西方在发展中国家的领导地位带来了挑战。 这不仅促使美西方开始反思其融资模式,例如美国成立了新的国际发展融资公司,而且也开始不断炒作发展中国家的债务问题,债务问题政治化的趋势日益明显。⑤周玉渊:“美国国际发展合作新战略探析——兼论其对中国的影响”,《太平洋学报》,2019 年第12 期。在新冠肺炎疫情背景下,美西方更是利用债务救助议题大肆抹黑中国的贷款,完全无视中国贷款在促进发展中国家发展中的积极作用,极力宣传中国推行“债务陷阱外交”,鼓动发展中国家债务国向中国要求债务减免,利用集体行动要求中国承担主要责任。 债务议题近乎从一个经济问题演变成为一个重要的战略、政治和安全问题。①可参见周玉渊:“发展中国家债务问题政治化的影响与反思”,《国际展望》,2020 年第1 期。这不仅无视基本事实,而且也加剧了国际社会的分裂,从而无助于真正去应对和解决发展中国家的债务诉求。②可参见周玉渊:“非洲债务问题的议题化及其影响”,《现代国际关系》,2020 年第8 期。

3.2 国际债务治理改革的新动力

2010 年以来,发展中国家的债务来源、债务风险和核心议题发生了重大变化。 债务问题复杂化、治理主体多元化、治理方式差异化是当前国际债务治理的重要特征,同时也是推动国际债务治理改革的重要动力。

(1)不同国际债务治理理念和模式的磨合为国际债务治理改革提供新动力。

以中国为代表的新兴融资者,结合本国的国情和发展经验,逐渐探索出一套不同于传统的对外融资模式。 在过去的二十几年时间里,中国国开行和中国进出口银行等政策性/开发性金融机构推动了中国投融资在发展中国家的快速拓展。 近些年来,中国的商业银行海外融资业务也开始大踏步推进。 尤其是在“一带一路”倡议的推动下,亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行、中非产能合作基金、丝路基金、中国—东盟海上合作基金等专业融资机制纷纷建立。 这些变化使中国在国际融资中的地位获得了快速提升。 然而,中国在国际债务治理上的经验和模式与传统债务治理机制存在着较大的差异。 例如,传统融资机制更强调债务控制,中国则更强调经济发展来促进债务可持续。 前者更强调债务的“条件性”来调控发展中国家政策议程,后者则更加灵活,更注重发展中国家的自主性和造血能力建设。 前者更强调标准、透明和程序的正义性,而后者则更注重债务的实际效果,尤其是债务的开发效应和带动效应。 这些差异和竞争带来的一个重要后果是,传统融资和债务治理体系影响力在下降,而新兴融资和债务治理的影响力在持续上升。 这一趋势加剧了两者之间的竞争和磨合,成为国际债务治理改革的主要动力来源。

(2)治理主体的多元化塑造着国际债务治理的议题方向。

20 世纪80 年代以来,发展中国家债务危机催生了一批具有重要影响力的国际债务非政府组织。 以“消除非法债务委员会”(CADTM)、朱比利债务行动(JDC)、欧洲债务与发展网络(EURODAD)、拉丁美洲债务与发展网络(LATINDAD)、非洲债务与发展网络(AFRODAD)等为代表的国际债务非政府组织,在影响七国集团、巴黎俱乐部、多边金融机构、联合国贸发组织等上发挥了积极作用。 2000 年联合国《新千年发展目标》提出后,国际组织在债务与发展上的参与不断增强。 2004 年,联合国人权理事会开始把债务与人权关系作为一个重要工作议题,并在2012 年形成了“联合国关于债务和人权的指导原则”,核心理念是债务偿还不能以牺牲民众基本的权利和福利为代价。③United Nations, “Guiding Principles on Foreign Debt and Human Rights”, A/HRC/20/23, Annex, 2011, para 50.国际组织也开始突出债权人的责任,致力于推动贷款方和借款方共同的“责任”框架。 2002 年,蒙特利尔发展融资峰会确立了债权国和债务国应在债务不可持续性问题上承担共同责任的原则。 2012年,联合国贸发组织会议提出了“主权债务贷款和借款的共同责任原则”。 2015 年,联合国亚的斯亚贝巴行动议程提出,“联合国将在现有倡议基础上继续推动构建债权国和债务国履行共同责任的全球规则和规范。”④UN, Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development, New York: United Nations,2015, p.26.国际债务非政府组织是国际债务治理改革的主要倡议者,其核心主张是通过改革传统债务治理体系,促使债权人承担更大责任和实质性减免债务,从而预防发展中国潜在的债务危机。 新冠肺炎疫情期间,一些国际债务非政府组织大力呼吁减免发展中国家债务,或加大对发展中国家的债务救助。①Jubilee Debt Campaign, “Coronavirus: Cancel the Debts of Countries in the Global South”, March 18, 2020, https://jubileedebt.org.uk/actions/stop-coronavirus-debt-disaster; Daniel Munevar, “Emergency Financing for Low-Income Economies(LIEs)to Tackle COVID-19 Cost Estimates for the Impact of the Crisis and Emergency Financing Requirements”, European Network on Debt and Development, March 31, 2020, https://www.eurodad.org/covid19_emergencyfinance; Daniel Munevar, “A Debt Moratorium for Low Income Economies: Eurodad Cost Assessment A Debt Moratorium to Tackle the COVID-19 Crisis”, European Network on Debt and Development, March 24, 2020, https://www.eurodad.org/debt_moratorium.此外,一些新的行动联盟例如全球议员联盟等也开始关注债务问题,尤其是通过全球联动的方式在债务救助问题上产生较大影响。 总之,这些多元化的参与塑造了当今国际债务治理的议题,为国际债务治理改革提供新的要求。

(3)发展中国家债务问题复杂化要求提升国际债务治理能力。

债务问题复杂化集中表现在两个方面:其一是债务构成和风险发生重要变化。 总体上,当前发展中国家债务负担在增加,债务不可持续风险在持续上升。 国际融资体系正在发生较大变化。 中国等新兴国家融资意愿和能力在快速上升,而巴黎俱乐部国家在发展中国家外债中的比重出现了大幅下降。 尤其是,私人金融机构债务包括债券、商业银行贷款等在发展中国家外债中的比重快速上升,成为发展中国家债务负担的重要来源,正成为诱发债务危机的重大潜在隐患。 其二,发展中国家在国际债务治理体系中的地位和影响力发生了较大变化。在传统的国际债务治理体系中,发展中国家基本处于被动的地位,债务谈判的规则、议程、包括文本基本都是由巴黎俱乐部和多边金融机构主导的。 然而,中国等新兴国家正在为发展中国家提供新的融资来源,这在很大程度上提高了发展中国家讨价还价和自主设置议程的能力。 相应地,发展中国家在国际债务治理中的诉求和影响也正在提升。 例如在新冠肺炎疫情期间,非洲国家通过联合国、非盟、次区域组织以及双边途径积极呼吁国际社会加强对非洲的债务救助。 发展中国家债务问题复杂化带来了新的挑战,要求国际债务治理必须进行有效回应。

3.3 国际债务治理转型的方向

由上,在新的历史时期,国际债务治理的不足日益暴露,改革国际债务治理的动力逐渐增强。 这也正在为国际债务治理转型提供重要思路和方向。 当前来看,如何从债务问题的根源入手提高债务的良好治理,如何加强债务主体之间的协调合作,如何推动不同治理模式的优势互补,应是新型国际债务治理的核心议题和重点方向。

(1)新型国际债务治理应致力于搭建包容、开放、高效的国际融资管理体系。

债务管理的前提是融资管理,债务可持续性的决定性要素是负责任的融资。 因此,中国与传统债务治理体系合作的重要方向是加强在融资管理上的合作协调。 作为重要的融资提供者,中国对于传统融资机构的融资能力建设是重要补充。 全球发展融资尤其是基础设施融资需求依然巨大,传统融资机构远远不能解决这一问题。 因此,需要加强与包括中国在内的新兴国家和融资机构进行合作,共同应对这一挑战。 事实上,近年来在“一带一路”倡议的推动下,中国与传统融资者的合作正在快速发展。中国的开发性金融机构、政策性银行同传统多边融资机构等通过建立合作机制、设立股权基金、开展银团贷款、联合融资、转贷、授信、风险分担机制、持股等合作方式,形成了多元化融资架构。 例如,国开行发起设立了上合银联体、中国—中东欧银联体、中阿银联体等银行间合作机制,同渣打银行、巴克莱银行、花旗银行、德意志银行等签署合作备忘录;中国进出口银行与俄罗斯开发银行、荷兰国际集团、非洲贸易和发展银行等合作,共同出资或提供流动性贷款,以支持出口买方信贷。 在大型基础设施项目中进行联合融资是比较普遍的做法。①在政策性金融合作之外,商业银行间的合作也取得了快速发展。 具体案例可参见,国家开发银行、联合国开发计划署著:《融合投融资规则促进“一带一路”可持续发展——“一带一路”经济发展报告(2019)》,国家开发银行网站,2019 年11 月6 日,http://www. cdb. com. cn/rdzt/ydyl/201911/P020191106652075822 071.pdf,第31-33 页。中国与国际金融机构在对外融资上的协调合作是共同应对发展中国家融资挑战、降低和分担融资风险、提高融资可持续性和有效性的重要方式。 这也是提高债务可持续性、促进共同应对债务风险的重要保障。

(2)新型国际债务治理应推动不同治理模式间的优势互补。

虽然传统融资者和中国等新型融资者在债务治理的理念和模式上存在着差异乃至竞争,但在提升发展中国家债务可持续性上存在着基本共识。 因此,如何实现不同治理模式间的优势互补对于构建均衡的国际债务治理体系至关重要。

为此,首先,必须尊重不同治理模式间的差异,相互承认和尊重彼此的利益和关切。 传统融资者应该改变债务问题政治化的思维,承认中国融资和债务治理的务实性和有效性。 中国也应该尊重传统融资者长期以来确立的原则、标准和规范。

其次,应该共同致力于债务可持续性与发展可持续性的有效统一。 传统债务治理重点聚焦债务可持续性,核心理念是“流量控制”。 中国重点聚焦发展可持续性和融资不间断性,更侧重于债务的“流向控制”。 传统债务治理的优势是其经济稳定和改革计划,以及国别战略和行业规划。 中国融资具有明显的领域聚焦、项目为主和全产业链支撑的特点,这很大程度上保证了融资的经济带动效应。 两者在实践中正在形成自然分工的格局。 因此,应该充分利用彼此的优势,加强协调合作,共同推动国际债务治理的均衡发展。

最后,应共同致力于丰富完善发展中国家的国际融资结构。 应该理解和承认发展中国家的国际融资是理性选择的结果,而非基于“债务陷阱论”等各种妖魔化论调。 巴黎俱乐部和国际金融机构是传统的融资者和债权人,但这并不意味着中国等新兴融资者和债权人就是威胁和挑战。 相反,中国等的发展融资弥补了巴黎俱乐部意愿和能力下降带来的缺口,在促进形成多边融资、双边融资、私人融资的合理结构上发挥了重要作用。 因此,各方应基于这一共识,共同推动构建均衡有效稳定的国际融资结构。

(3)新型国际债务治理必须致力于真正改善发展中国家的债务问题和促进可持续发展。

债务问题在发展中国家的发展进程中扮演着非常重要的作用。 一方面,债务是促进发展中国家经济增长和国家发展的要素之一;另一方面,如果债务管理出现问题,债务则会成为国家发展的负担。 因此,国际债务治理的核心目标应该是提高发展中国家管理债务的能力,即把债务转化为发展的能力。 这具体包含了三个方面的目标。

一是理清债务与发展的关系。 发展是目标,债务是工具。 因此,债务治理必须以国家发展为导向。 也就是说,需要改变“为了控制债务而管理债务”的思路,真正转化为“以发展为前提来改善债务”。

二是标本兼治,从根源来为发展中国家债务治理创造条件。 发展中国家的债务问题有着深刻的国际和国内根源。 世界经济的波动例如大宗商品价格、利率、汇率的变化,发展中国家政府“不负责任”的借贷,西方国家和金融机构将债务问题政治化和工具化的图谋等,都是发展中国家债务问题的重要影响因素。 这意味着,国际债务治理必须从更系统全面的角度去改善发展中国家的债务问题。

三是理清发展中国家债务问题的真正威胁,通过团结合作为化解发展中国家债务风险提供支撑。 相比于双边和多边主权债务的可控性,私人债务风险挑战具有隐蔽性、复杂性和监管难的特点,正在成为发展中国家主要的债务风险。 一些机构的研究已经发出警告,私人融资和债券债务违约将极大可能成为许多中低收入国家下一轮债务危机的主要推手。①Bodo Ellmers, “The Evolving Nature of Developing Country Debt and Solutions for Change”, A Eurodad Discussion Paper, July,2016, p.17.当前,新冠肺炎疫情冲击是发展中国家发展和稳定面临的重大威胁,对其债务偿还构成了现实的挑战。这正是目前发展中国家债务问题的真正威胁。为此,国际社会应该在发展中国家债务威胁上建立共识,避免债务问题政治化和工具化等不利于债务治理的行为,通过团结合作,为应对发展中国家债务威胁和挑战提供支撑。

四、结 语

从20 世纪80 年代发展中国家债务危机到当前新冠肺炎疫情引发的危机,国际债务治理的诞生、变革和转型有其深刻的历史背景和动力来源。 80 年代的债务危机推动了巴黎俱乐部从债务解决机制向治理机制的转变,确立了国际金融机构和巴黎俱乐部在国际债务治理中的主导地位,塑造了当前以债务减免和债务可持续性为核心的国际债务治理方案。 当今的新冠肺炎疫情则正在加快国际债务治理的转型进程。 二十国集团通过的“缓债倡议”以及中国在国际集体债务救助上的积极参与正在给未来的国际债务治理提供希望和期待。 可以期待,新型的国际债务治理将建立在不同理念和治理模式的互鉴、互动和互补基础之上,将能够更加促进债务可持续性与发展可持续性之间的平衡,将更有效地为解决发展中国家的债务问题和发展困境提供支持和方向。

作为国际发展融资和债务治理新的重要的攸关方,中国在参与国际债务治理、推动国际债务治理转型、构建新型国际融资和债务治理合作上将发挥着越来越重要的作用。 但与此同时,中国也将面临越来越大的来自国际体系、国际规范和大国竞争的压力。 为此,中国应积极把握当前国际债务治理体系转型的机遇,妥善应对主要来自美国、印度等推动的大国竞争和地缘政治斗争带来的挑战,通过与传统国际债务治理体系的良性互动,为中国的对外融资和国际合作提供健康稳定的国际环境。

第一,基于国际规则和实践,加强中国融资和债务治理的国际化和规范化建设。 近年来,中国金融机构已经在尝试对标国际规则和标准,在“一带一路”高质量发展、债务可持续性上开始提出重要政策框架。 中国融资和债务治理的国际化和规范化将为中国参与国际债务治理合作提供重要前提。 中国应该进一步加强与巴黎俱乐部在主权债务问题上的沟通协调,在条件允许情况下,可以考虑以正式身份开展与巴黎俱乐部的合作。 中国也应继续深化与国际金融机构在发展中国家债务问题上的合作,加强在债务救助、债务可持续性、债务与发展可持续性上的优势互补和经验分享。

第二,以开放包容的原则,拓展和深化与国际金融机构包括西方金融机构在发展融资领域上的合作。 债务问题的源头在融资,科学和可行的融资规划是防止债务问题产生、促进债务产生实际效果的重要前提,同时也是分摊融资和债务成本、降低风险冲击的重要方式。 因此,中国应该加大开放力度,积极探索和创新中国与西方国家和国际金融机构在第三方市场的融资合作。

第三,创新融资模式,优化中国发展融资结构。 中国海外融资主要以官方融资为主,民间和私人资本比重很小。 这意味着中国融资在拉动私人资本上的催化作用尚未有效发挥,也使得中国融资具有明显的官方和政府属性,这也是美西方国家对中国影响力快速上升感到焦虑的重要原因。 因此,应该明确政府和市场融资的边界,提升官方在催化私人资本上的重要作用,这不仅有助于提升中国融资的整体水平,也有助于降低中国海外融资面临的战略和地缘政治风险。

第四,打造中国融资和债务治理的名片,把中国经验转化为国际经验。 中国融资主要集中于基础设施、交通、能源电力等具有重大经济带动效应的领域和行业,其经济刺激和产业带动潜力巨大。 然而,其潜力的释放必须依赖中国融资项目后期的有效管理以及所在国政府、企业和社区的广泛参与。 这事实上也正是目前中国融资项目的一个短板。 这一关系没有处理好,很有可能会导致中国融资的机遇最后变成债务的负担。 因此,中国应高度重视这一问题,着力提升中国融资的精品化和可持续性,通过投建营一体化、融资项目包容性规划等的创新,真正使中国优势和经验转化为国际认可的方式和经验。