丰子恺漫画里的“童心”教育观探析

2021-01-07李信

李 信

(集美大学 美术与设计学院,福建 厦门 361021)

在现当代中国教育普及的地方,丰子恺(1898—1975)几乎可谓是家喻户晓的画家、文学家、艺术教育家。《丰子恺图传》说:“丰子恺一生几乎涉猎了文学艺术的全部领域,对绘画、音乐、文学、书法、金石、装帧、工艺、建筑等均有研究,而且卓然成家;创作编译出版了约180多种图书,在美学艺术教育领域也很有建树,是现代艺术史、美学史上少有的全才、奇才。”[1]13-15

的确,作为多方面成就卓著的文艺巨匠,丰子恺一生不仅创作甚丰,且在流传后世的150多种著作中,漫画图书就有50余本。更为重要的是,丰子恺创作的漫画笔法简洁明了,风格鲜明且题材殊众,将说理传情融为一体,意味无穷,即使在今天,也依然能让人品出新的味道来。毫无疑问,这种超越时间的艺术魅力,不仅与今天的基础美术教育理念相呼应,而且具有很高的研究价值。

一、丰子恺“童心”教育取向的基因

回溯来路,丰子恺基于美术教育的“童心”教育思想和取向,既有其自身不断探索的主观因素,同时也离不开客观条件的作用和启发。就客观条件而言,丰子恺的艺术人生和美术教育的历练,与两个人关系密切:一个是李叔同,中国近代史上著名的教育家和艺术家;一个是夏丏尊,中国新文学运动的先驱、文学家和翻译家。这两位先生相互之间既是挚友,同时也都是丰子恺1914年考入浙江省第一师范学校时的恩师。丰子恺曾撰文追忆两位先生,认为弘一法师将他带到了艺术的道路上,是自己信念的人生导师,一辈子最佩服并得其很大帮助的人;同时强调,两位先生形同父母,前者给他了“父亲的教育”,后者则给他了“母亲的教育”,虽然他们的教育方式完全不同,但却赢得了他和学生们完全相同的敬爱。比如夏丏尊先生“一切从学生出发”的教育理念,不仅深刻地影响了他,让他能够更真切地领悟童心的真善美,而且这种超越时代的教育理念,在其后来被再版30余次的译作《爱的教育》(1924),以及创办的《中学生》(1930)期刊风行全国、深入人心并选入国文教材则都是最好的确证。据此不难发现,两位导师不仅将丰子恺带到了艺术道路上,同时在精神上、思想上培养了他的人格,使之对教育的理念产生了独到的见解,从而启发和型塑了他的美术教育观。

丰子恺教育观的形成,还必须提到在20世纪初欧美流行的 “儿童本位论”。所谓儿童本位论,就是强调“儿童”既是教育的主体,也是教育的主题;教育的过程,须围绕儿童的发展来作为主要的教学内容。比如当时国际著名的教育哲学大师杜威,就非常明确地肯定了儿童本位主义,他曾非常形象地指出:儿童是太阳,在教学过程中采取的所有手段和措施,都要围绕儿童这个中心来开展。这种欧美儿童本位主义的教育思潮,对当时中国的教育界也带来了很大的影响。包括夏丏尊在内的不少文学大师,也不断用文学来维护“儿童中心”的教育理念。受其影响,丰子恺结合自身对中国上千年来政教合一的封建道统,和以“经史子集”为科考应试内容的教育反思,提出:对于儿童而言,培养“童心”才是教育的重点。他特别强调,依据教育的对象,儿童教育反对以成人的愿望代替儿童,反对把儿童当成缩小的成人;儿童只需要正确引导,而不是放任,更不是压制,从而教育的思想,不管是宗旨、原则,还是方法、途径,都要紧紧围绕着人这一主题。[2]

可以说,丰子恺的这种“童心”教育思想的基因和取向,是在上述两个方面的客观作用下,最终通过自身的艺术与人文的个性化实践与统一而自主形成的。

二、丰子恺“童心”教育观的基本内涵

丰子恺对美术教育中的一般教育价值的发现,最实质、最突出的一个贡献,就是“童心”教育观。那么他的“童心”教育观的内涵究竟是什么,又包含哪些内容呢?下面从几个方面来谈。

其一,“童心”是纯洁、自由、充满生机的开明心。在丰子恺的视野里,儿童与成年人虽面对着同一个世界,但世界在两者眼中却又是截然不同的。如图1漫画《欣赏》中的孩子们,兴致勃勃地围在水盆旁欣赏着什么,虽看不见孩子们的脸庞,但从画外都能感受到他们的兴奋。假若换成成年人,便不会有这样的生动场景。换句话说,成年人眼里只看到事物的功利性并受其牵绊,而在心无挂碍的儿童眼里,则满是事物本身的纯洁与生机。可以看出,丰子恺眼里的童心,天性中具有和谐自然的开明性,葆有天然的好奇心和求知欲,而不是据成见和城府心,对世界加以分割和提防,从而能够真正超功利地体验和享受观察、认知事物的乐趣。因此他确信,造成儿童与成人眼里世界巨大差别的原因,就在于“心”之间的差别:成人的心,充满了现实的利害关系,无法体会世界的美好;儿童的心,则天马行空,能够发现超乎尘世的纯洁世界。而从现代心理科学角度来说,“童心”恰是个性发育、人格发展,乃至科学探索和文化进步最重要、最宝贵的生命禀赋与动力基质,从而也能根本反映出真正的开明教育之本义。

其二,“童心”是想象丰富、与世共舞的自然心。人和艺术,都不是孤立的存在,是与生活世界普遍联系的。在丰子恺看来,儿童亲近自然,细心观察身边的点点滴滴,能在生活的平淡无奇处融合自身的情感、心性和联觉,生发无穷的乐趣和想象力,且陶然享受于其中,从而创造出既纯真又新异的作品。如“流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉”这句诗,是丰子恺非常喜爱的,因了这种喜爱,丰子恺便在自家院子里种了樱桃和芭蕉。从图2漫画《红了樱桃绿了芭蕉》右下角放着一支点燃的香烟看,虽不见人,但好似近旁的人正在忘情欣赏这美景,这不正是作者本人充满联觉意象的童心于不经意间的自然流露和写照吗?可见,童心本然是开放的、灵动的,而非固化和分隔的,从而也最真实最丰富。而这其实也恰切显现了教育文明之要义。

其三,“童心”是强健、朴实、灵感的艺术心。在丰子恺看来,现今许多画家提起笔来就龙飞凤舞,夸弄线墨,以为不这样便不是新艺术,犹如一个服装时髦而体格不健全之人,无论其如何讲究服装搭配,却都少了健美的韵味。究其根本,就是因为这类人不具有完备健全的“艺术心”。反之,无论何种服装,在具有强健体魄即具有“艺术心”的人身上,都会显得有神韵。所谓强健的体格,就是艺术中所追求的主体强大的灵感。换句话说,也就是所有的创造性活动,则“必先从某自然中获得一种灵感,然后从事表现”[3]182-183。丰子恺曾在“写生画船”上不经意间将船窗当画框,看到岸边“剃头”师傅为人理发的情景而产生的《野外理发处》,这幅画本身(图3),就是他所说的朴实而强健的灵感的一个现身说法。他说,从绘画的角度看,剃头司务是主人,被剃的人暂时变成了一件东西。他“全身用白布包裹……全无自主之权”,剃头司务“拨他的下巴,他只得仰起头来;拉它的耳朵,他只得旋转头去”。“人在被剃头的时候,暂时失却了人生的自由,而做了被人玩弄的傀儡。”[4]219由此可见,培养自由且富于灵感发现的艺术性的童心,对于人的创造性是多么的重要。而这也正是教育应有的原则和方法途径。

其四,“童心”是天真、烂漫、人格完整的正人心。丰子恺显然清楚孟子所谓“大人者,不失其赤子之心者也”的名言。这句话的意思是,济世悯人、贤德高尚的人不能丢失童真无瑕的人格心灵。因此,丰子恺不仅“向来憧憬于儿童生活”,而且在“看见了所谓‘社会’里的虚伪之状,觉得大人都已失了本性”之后,从哲理高度指认:“只有儿童天真烂漫,人格完整,这才是真正的‘人’。”[5]389为此,他不仅成为“儿童”的崇拜者,而且深刻讽刺那些只为功名、不闻世事、埋入故纸堆“钻研”之乎者也伪命题而浪费生命的现象(图4)。在各种艺术教育实践中,他处处赞扬去窠臼、非套化的“童心”,不断呼吁用“艺术心”为表征的赤子心,来引导人的情感体验和认知,从而将知识、技术内化为一颗没有杂质和邪念的童心,以至于他自己也终得保持了一颗鲜活、生动的“老儿童心”。这里所反映的也正是人类人文教育的重要目标和宗旨。

以上四点不难看出,丰子恺的“童心”与“艺术心”具有同一性和建构性。这种思想认识一方面使得“艺术”和“艺术教育”被上升到了教育哲学的高度,从而更具有了普遍意义;另一方面也使得艺术和教育更具有了现实针对性和责任感。这里不妨再举几个例子:

图5漫画《盆栽联想》,可谓是丰子恺批判某些学校教育扭曲儿童天性的事例。该图引申了唐代柳宗元在其《种树郭橐驼传》中讲述种树要“顺木之天,以致其性”的著名观点。很明显,丰子恺的意思是,一如种树须“顺木之天”那样,教育也应因材施教,要顺应人的自然天性和心理个性,从而使之健康成长。

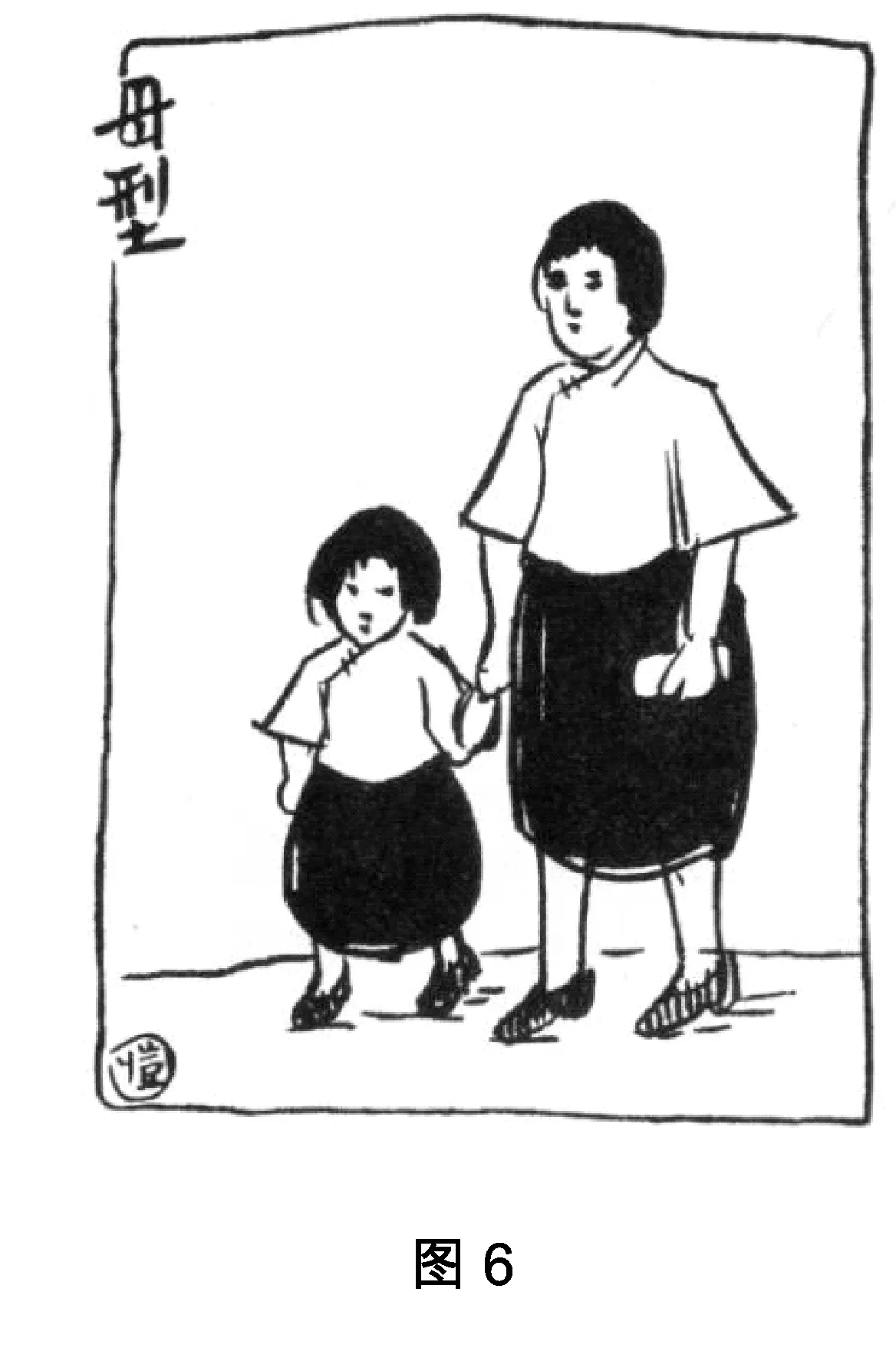

而在现实中,正如图6漫画《母型》所示,包括家长在内的前辈的许多做法及社会教育机制,却经常与之相背反。他们或按照传统观念与功利目的来设计、要求受教育者,或将自己没有实现的理想和愿望强加于下一代,从而使得孩子既没有童年也没有童心,同时也致使社会整体丧失了朝气和活力。画中母女穿着我们今天所说的“亲子装”,一样的款式,一样的发型,远望去就像克隆出的大小型妇女。丰子恺严厉批评这样的教育要求非但不美,而且似乎让人看见做戏法里的残废、畸形的矮人,不敢逼近。教育上的这种盲目将儿童“大人化”,着实是中国家庭教育中普遍存在的问题。

再如图7漫画《母亲的梦》,更是以反讽的方式,反对一般家长急功近利、望子成龙、揠苗助长且千篇一律的做法;张扬他对人的天性,尤其是对儿童真善美的天性的佑护和呼唤。比如今天,许多家庭早早就把两三岁的孩子送入早教班,使之辗转于英语、钢琴、美术等许多课程中。虽然这样做可能会启发某些孩子的特长,但更多的代价是,过大的、不适合大多数孩子年龄天性的压力,不仅让孩子们对学习失去了兴趣,而且更让他们失去了“童心”。

例子很多,不止这些。但在总体上,丰子恺的所有图像化、反“大人化”的教育批评漫画的核心表现,就是要找回童心、保护童心、放飞童心的“童心”教育理念。

三、丰子恺“童心”教育观的启示

丰子恺以其极具特色的童心漫画所表达的意蕴深刻的“童心”教育观,已过去了大半个世纪,有些甚至发表了近一个世纪。20世纪20年代,他就“深感于世间为儿童者的痛苦”。从现实状况看,一定意义上,他对孩子们的生活“设身处地”的想象和悲悯,不仅可称之为是“丰子恺之痛”,也可定义为“世纪之痛”。他曾在《〈儿童的年龄性质与玩具〉译者序——儿童苦》中这样写:那个时代,“椅子都是孩子所坐不着的,桌子都比小孩子的头高”(如图8漫画《我们设身处地,想象孩子们的生活(其一)》)。斗转星移,今天,与“丰子恺之痛”相关的一切,随着社会发展,新课改、教师专业化、启发式教学等都成为我国当代教育改革的重中之重。换句话说,今天的基础教育改革,与丰子恺的“童心”教育观有着许多同质之处。因此,研究丰子恺的“童心”教育,既能帮助我们理解和丰富我国当下的教育改革理念,也能切实推动艺术教育教学的发展。

长期以来,我国一直把知识当作重心传授给学生,知识掌握的程度再以考试成绩来衡量,这种方式具有局限性和守旧性。在相当长的一个历史时期,以“教师为中心、教材为中心、课堂为中心”的教育体系曾在我国占据主导地位。美术教育也是如此,我国一直以传授美术技能知识为主,继而发展出简笔画和千篇一律的高考美术培训。课堂教学中,依葫芦画瓢、只重结果的教学方式长期存在,使得这种单一和统一化的教学模式悄然扼杀学生的个性和想象力。本来,美术教育工作应是教人以艺术心来生活,也就是教人学习用孩子的心境、眼睛和情感去体验世界、丰富世界。21世纪以来,我国不断改革和完善新的“美术课程标准”,高度“强调基础性和选择性,满足个性需求”的教育理念,积极调动各种资源以促使课程内容多样化、多元化,不断构建既满足个性需要且利于学生全面发展、富有时代特征的美术课程等。某种意义上,丰子恺似乎都是历史的先声,或者说,他早年就批评美术教育“只传授技法而不授予精神修养”。丰子恺始终认为,教育的主要目的是陶冶精神、健全人格,并从美术学科如何修养人文精神的理论层面,提出培养以“童心”为基底的“艺术心”。就此而言,丰子恺的图像化教育思想经常是言简意赅、鲜明直观且鞭辟入里。

如图9漫画《教育(二)》,丰子恺批判了生搬硬套、刻模子式的教育。他从教育的本质出发,倡导以儿童为本的因材施教式教育,强调“重过程体验与轻终极作品”,突出内在心灵的自由,与近年来新课标的相关要求具有高度的吻合度,其先进性,令人惊叹。与丰子恺的时代相比,如今的学生更是背负名目繁多的家庭课业,这不能不让人反思。丰子恺启示我们:人生的全部不是片段的知识技能可涵盖;不能脱离人生谈艺术;应将美术教育融入所有科目之中而成为“大艺术科”;要置身现实生活的框架中进行教育;等等。今天看来,丰子恺的教育理念很具有前瞻性。

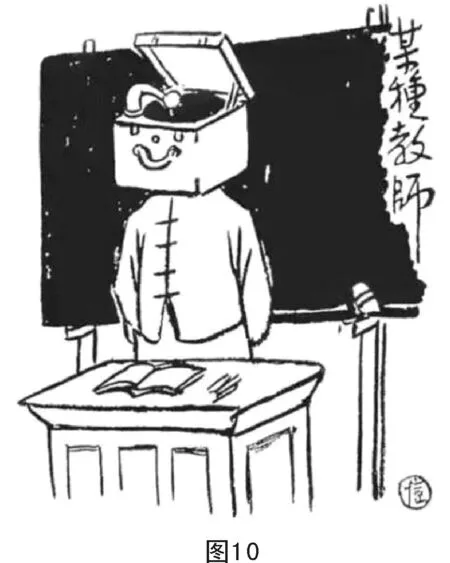

再如图10漫画《某种教师》,丰子恺不断批判那种一味照本宣科的教学模式,强调教师课堂教学不是留声机般地机械播放教材内容,而是要将知识生动地、创造性地阐发出来,由此真正走向以学生为本的新境界。凡此种种,可以肯定,丰子恺的教育言论,特别是他的大量的图像化、童心化的教育思想和言论,非常值得我们今天的教育工作者、特别是中小学美术教师对之加以深入研究和学习。因为今天的社会现实更要求教师,不仅要具备相应的学科知识,更要具备心灵工程师的素养和担当,从而带给学生思维和心灵上的启迪。

四、结语

丰子恺平生都在从事教育事业,在长期的教育实践中,形成了独到而深刻的“童心”教育思想和教育观。与不少教育名人相比,丰子恺作为教育家的声名,似乎一直显得比较微弱。在笔者看来,在当今日益读图的视觉文化时代,他的思想语言的图像化,和由此构成的“童心”教育观所倡扬的开明心、自然心、艺术心、正人心等方法原则和目标宗旨,使他因独到而孤独,以至于穿越时空,带给我们很多内涵丰富、亟待深入开掘的重要启示和资源。

最后,这里谨向笔者的导师程原先生对本文的悉心指导,表示衷心的感谢。