九寨沟地震灾区珍稀保护动物受损栖息地维管植物区系组成及特征分析

2021-01-05唐小明王晓琴贺维吴世磊苏宇陈涤非鄢武先邓东周

唐小明, 王晓琴, 贺维, 吴世磊, 苏宇, 陈涤非, 鄢武先, 邓东周

四川省林业科学研究院,四川 成都 610000

九寨沟地区分布有多个自然保护区和世界自然遗产地,是长江源天然林保护工程的重点地区,生物多样性高,分布有大量珍稀保护动植物[1-4],属长江、黄河上游重要的水源涵养及生态安全屏障,生态地位极其重要[5]。“8·8”九寨沟地震及山体滑坡、泥石流、危岩崩塌等[6]次生灾害的发生造成区域植被遭到破坏[7],显著影响该地区珍稀保护动植物的栖息地环境,使野生珍稀保护动物生境斑块破碎化、连通性降低[8]。

九寨沟地震灾区是我国生物多样性保护的关键区域,尤其是灾区内的自然保护区和世界自然遗产地。植被的自然恢复是一个漫长的过程,且受到众多因素的影响[9];为加快地震灾区植被恢复重建工作,进行必要的人工恢复可极大加快植被恢复的进程。生态环境的恢复及重建工作的关键地段和重点便是地震灾区内珍稀保护动物受损栖息地[10],对此在九寨沟地震灾区植被恢复中必须掌握地震灾区珍稀保护动物受损栖息地内的物种组成、植被分布、受损程度等基础资料。本文通过样线、样方法等对九寨沟地震灾区珍稀保护动物受损栖息地内的维管植物种类进行调查统计,借此分析调查区内植物区系组成及特征,为九寨沟地震灾区珍稀保护动物受损栖息地的植被恢复重建工作的开展提供重要参考依据和基础数据。

1 研究区概况

九寨沟地震(里氏7.0 级地震)震中位于九寨沟县漳扎镇比芒村(103.8°E、33.2°N),地震灾区属青藏高原与四川盆地过渡的深切割高山峡谷地带[11],震源位于九寨沟国家级自然保护区核心区的西北角,距离九寨沟景区、勿角省级及白河国家级自然保护区较近,对保护区及区域生态环境造成了一定程度的影响[12-14]。本研究区域重点在九寨沟国家级自然保护区及九寨沟国家风景区,区域地势复杂,土地利用以林草为主。气候环境属温带(海拔2 500 m以下)和寒温带(海拔2 500 m 以上)季风气候类型,冷热干燥,垂直差异和水平差异较大,冬长夏短,春秋和冬季几乎各半。年平均气温7.3 ℃,平均降雨量761.8 mm,主要集中在5 月中旬至10 月初。

2 研究方法

调查方法:于2018 年6 月—2019 年9 月对九寨沟地震灾区珍稀保护动物受损栖息地内的野生维管植物多次进行实地调查记录。采取样线和样方相结合的方式进行植物种类的统计,样线按贯穿调查区内的不同生境,样方按乔木样方面积20 m×20 m、灌木样方面积10 m×10 m、草本样方面积1.0 m×1.0 m进行设置。沿样线观察记录各样方内未出现过的植物种类,以确保调查研究分析的准确性。调查共随机设置样方244 个,其中乔木样方34 个、灌木样方47 个、草本样方163 个,主要记录植物的名称、数量、高度、盖度等。植物物种鉴定主要参考《四川植物志》《中国植物志》《中国高等植物图鉴》等。

区系成分分析:根据吴征镒等的科[15]、属[16-18]的地理成分划分方案,统计分析地震灾区珍稀保护动物受损栖息地内维管植物的区系组成及特征。

3 结果与分析

3.1 植物区系的科属组成及分析

3.1.1 植物科属组成

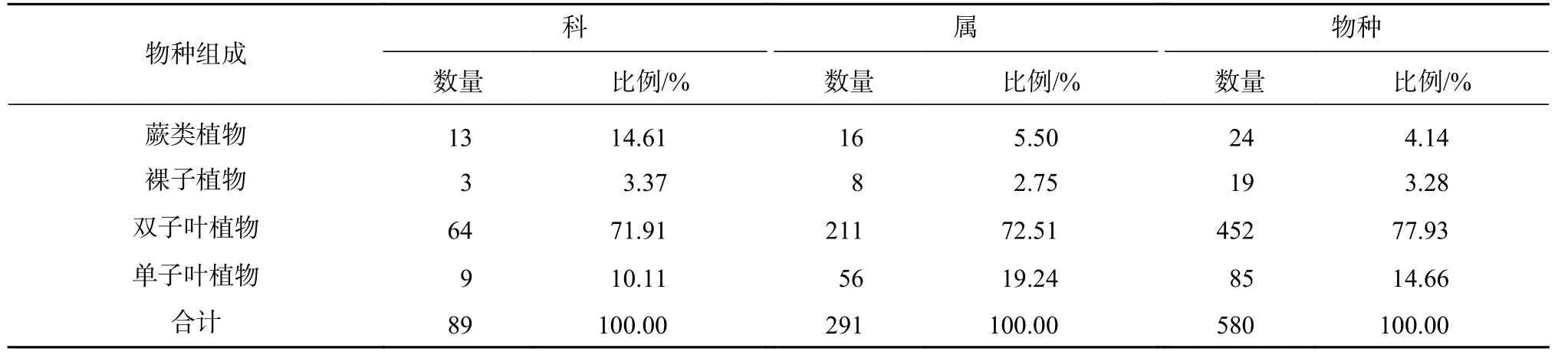

通过野外调查统计结果及资料查阅补充,九寨沟地震灾区珍稀保护动物受损栖息地内共计野生维管植物580 种、291 属、89 科(见表1),其中蕨类植物13 科16 属24 种、裸子植物3 科8 属19 种,被子植物73 科267 属537 种(其中:双子叶植物64 科211 属452 种、单子叶植物9 科56 属85 种)。

表 1 研究区域内野生维管植物物种丰富度统计Tab. 1 Statistical results on species richness of wild vascular plants in the study area

3.1.2 植物科的多样性分析

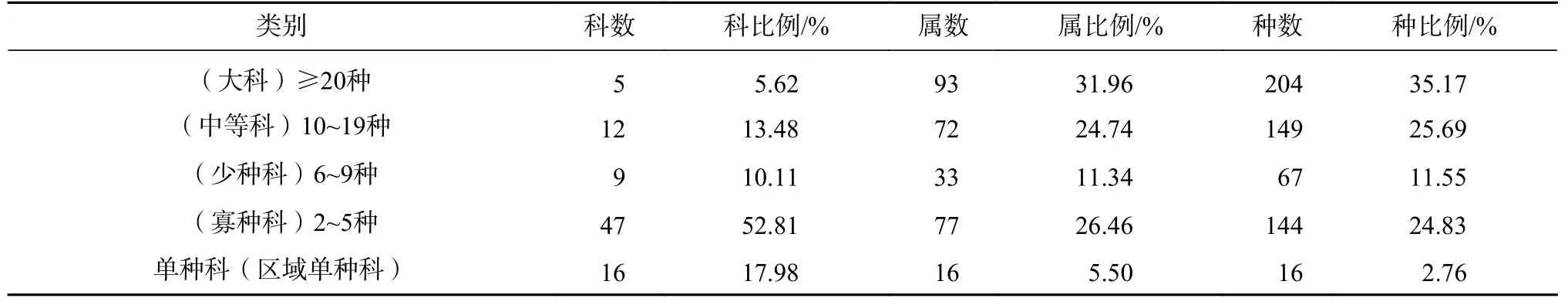

根据各科所含植物种数的实际状况及相关文献资料对科的划分方案[19],九寨沟地震灾区珍稀保护动物受损栖息地内580 种野生维管植物中,含20 种以上的大科有5 个,即蔷薇科(Rosaceae/17 属44 种)、禾本科(Poaceae/24 属35 种)、菊科(Compositae/31属71 种)、毛茛科(Ranunculaceae/12 属33 种)和蝶形花科(Papilionaceae/9 属21 种),共93 属204种;含10~19 种的中等科12 个,共72 属149 种,包括百合科(Liliaceae/11 属17 种)、虎耳草科(Saxifragaceae/9 属16 种)、蓼科(Polygonaceae/3属14 种)、伞形科(Umbelliferae/11 属13 种)等;含6~9 种的少种科9 个,共33 属67 种,包括十字花科(Cruciferae/8 属9 种)、小檗科(Berberidaceae/3属9 种)、龙胆科(Gentianaceae/3 属8 种)、报春花科(Primulaceae/3 属7 种)和五加科(Araliaceae/3属7 种)等;含2~5 种的寡种科47 个,共77 属144 种,包括堇菜科(Violaceae/1 属5 种)、景天科(Crassulaceae/2 属5 种)、桔梗科(Campanulaceae/2属5 种)和灯心草科(Juncaceae/1 属4 种)等;其余均为单种科,共16 个。

从科的分类及比例可以看出:九寨沟地震灾区珍稀保护动物受损栖息地内维管植物以寡种科为优势科的特征十分显著,所占比例52.81%;在属和种的层次水平上,大科的优势十分突出,中等科和寡种科的比例接近,分别占总属数的比例为31.96%、24.74%、26.46%,占总种数的35.17%、25.69%、24.83%(见表2)。

表 2 研究区域内野生维管植物科的多样性统计Tab. 2 Statistical results on family diversity of wild vascular plants in the study area

3.1.3 植物属的多样性分析

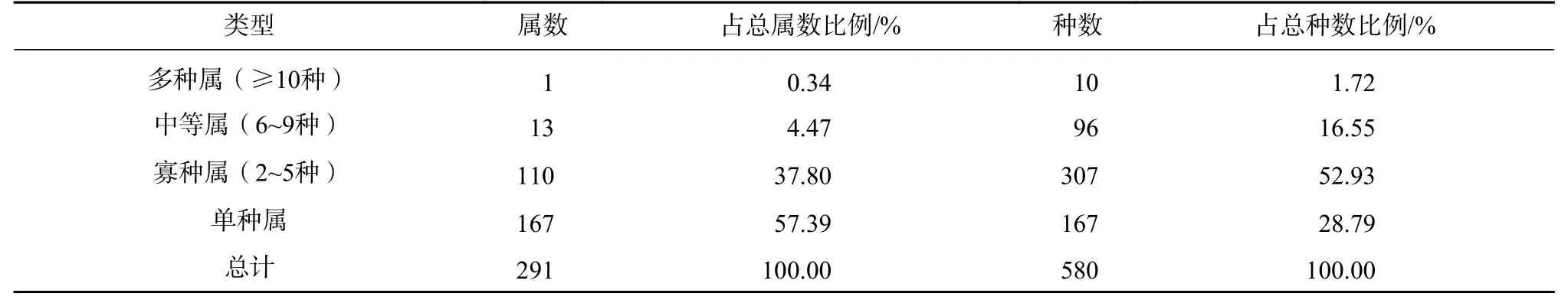

以各属所含物种数量的多少,九寨沟地震灾区珍稀保护动物受损栖息地内维管植物291 个属中:含物种数≥10 种的多种属1 个, 即杜鹃属(Rhododendron/10 种);含6~9 种 的 中 等 属13个,分别是蒿属(Artemisia/9 种)、蓼属(Polygonum/9种)、柳属(Salix/9 种)和忍冬属(Lonicera/8 种)等;含2~5 种的寡种属110 个,包含307 个植物种,占植物总数的52.93%,如堇菜属(Viola/5种)、老鹳草属(Geranium/5 种)、蔷薇属(Rosa/5种)和铁线莲属(Clematis/5 种)等;单种属167 个,主要包括独行菜属(Lepidium)、短柄草属(Brachypodium)、鹅观草属(Roegneria)、发草属(Deschampsia)等。

由表3 可见,单种属和寡种属是九寨沟地震灾区珍稀保护动物受损栖息地内维管植物区系的主体,在属和种的层次上均占较大比例,分别为57.39%、37.80%和28.79%、52.93%;而中等属的比例较小,占植物总属数的4.47%和植物总种数的16.55%;多种属则少见,仅1 属,所含物种占总物种数量的1.72%。

3.2 九寨沟地震灾区野生维管植物科的区系分析

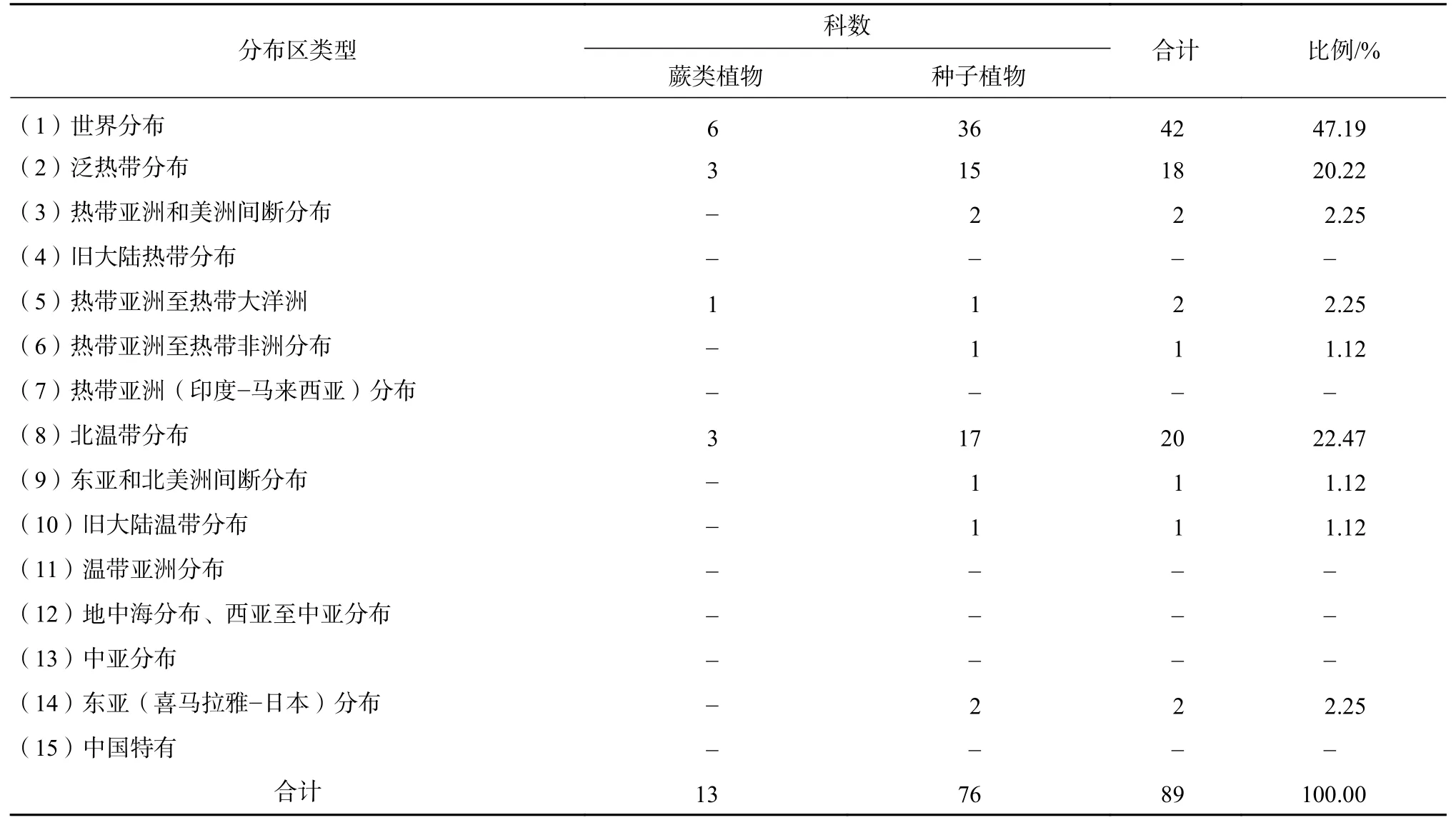

按照世界种子植物[15,20]及蕨类植物[21]科的分布区类型划分系统,九寨沟地震灾区珍稀保护动物受损栖息地内野生维管植物89 科共划分为9 个分布区类型,其中蕨类植物13 科划分为4 个分布区类型(见表4)。区系中世界分布的科共42 科,占总科数的47.19%;热带分布(2~7 类)的科有23 科,占总科数的25.84%;温带分布(8~14 类)的科有24 科,占总科数的26.97%;无中国特有分布的科。

表 3 研究区域内植物属的多样性分析Tab. 3 Statistical results on genera diversity of wild vascular plants in the study area

3.3 九寨沟地震灾区野生维管植物属的区系分析

根据吴征镒、李锡文等[16,20]关于植物属的分布类型的划分,九寨沟地震灾区珍稀保护动物受损栖息地内野生维管植物291 属可归为15 个分布区类型(见表5),其中世界分布属49 属;热带分布属46 属(分布类型2~7,共6 型),占总属数(不含世界分布)的19.01%;温带分布属(分布型8~14,共18 型)191 属,占总属数(不含世界分布)的78.93%;中国特有属5 属,占总属数的2.07%。

世界分布的属遍及各大洲而无特殊分布中心,或者有一个或数个分布中心而包含世界种的属[22]。由表5 可得,世界分布属共49 属,包括银莲花属(Anemone)、黄耆属(Astragalus)、碎米荠属(Cardamine)、薹草属(Carex)、蓼属(Polygonum)和灯心草属(Juncus)等,多为草本植物。

研究区域内,热带成分46 属(分布类型2~7),占总属数的19.01%,其中以泛热带分布类型(26属)为主,占区系总属数的10.07%,包含有醉鱼草属(Buddleja)、打碗花属(Calystegia)、南蛇藤属(Celastrus)、朴属(Celtis)、大青属(Clerodendrum)等。

温带成分共计191 属,占总属数的78.93%,其中以北温带分布(91 属)为主,北温带和南温带(全温带)间断分布(21 属)、东亚和北美洲间断分布(14 属)、旧世界温带分布(19 属)、东亚(东喜马拉雅-日本)分布(18 属)占比例成分较高,它们构成了温带成分的主要分布类型,包括有野古草属(Arundinella)、紫菀属(Aster)、菵草属(Beckmannia)、小檗属(Berberis)、短柄草属(Brachypodium)、拂子茅属(Calamagrostis)、荠属(Capsella)、紫堇属(Corydalis)、琉璃草属(Cynoglossum)等。中国特有成分5 属,占总属数的2.07%,分别是:藤山柳属(Clematoclethra)、箭竹属(Fargesia)、细裂芹属(Harrysmithia)、华蟹甲属(Sinacalia)、高山豆属(Tibetia)。

通过分析表明,九寨沟地震灾区珍稀保护动物受损栖息地内野生维管植物属的区系组成中,世界分布成分比例较低,温带成分占78.93%,热带成分占19.01%,北温带分布(91 属)是主要的分布区类型,中国特有成分5 属,体现了植物区系显著的温带性质。

表 4 研究区域内野生维管植物科的分布区类型Tab. 4 Distribution types of wild vascular plants families in the study area

4 讨论

通过对九寨沟地震灾区珍稀保护动物受损栖息地内野生维管植物区系成分的统计分析,其呈现出如下特征:(1)调查区内维管植物89 科291 属580 种,从物种组成看,九寨沟地震灾区珍稀保护动物受损栖息地内的维管植物中菊科、蔷薇科、禾本科、毛茛科和蝶形花科可视为优势科,所含物种数超过20 种;而在属的水平层次上,无数量超过10个种的属,并无明显的优势属。(2)在“科”的层次上,寡种科为优势科的性质较为显著,占总科数的52.81%;在“属”“种”的水平层次上,大科的优势相对突出,占总属数的31.96%、占总物种数的35.17%;中等科和寡种科的比例接近,分别占总属数的24.74%、26.46%,占总种数的25.69%、24.83%。从属的组成来看,单种属和寡种属是植物区系的主体;单种属在属的层次上表现出优势,占总属数的57.39%,寡种属在种的层次上表现出优势,所含植物总数占物种总数的52.93%。(3)研究区植物区系的分布区类型多样,属的区系组成中15 大分布类型均含有,并包含较多变型和间断分布,植物区系结构较为复杂。同时,调查研究区内少种科、寡种科、单种属及寡种属占有较大比例,一定层次上也体现了区域内植物区系的古老性。(4)在植物区系组成中89 个科被划分为9 个分布类型,291 个属划分为15 个分布类型,包含了属的所有分布类型及大量变型和间断分布,体现了植物区系结构的复杂性。科的区系成分中,热带、温带成分比例接近;在属的区系组成中,温带成分占78.93%,是植物区系的主体构成,体现了区域内植被显著的温带性质,与区域温带、寒温带的季风气候环境相吻合。(5)研究区域内植物区系具有一定的中国特有成分,含5 属6 种,具体为藤山柳属(Clematoclethra/1种)、箭竹属(Fargesia/2 种)、细裂芹属(Harrysmithia/1 种)、华蟹甲属(Sinacalia/1种)和高山豆属(Tibetia/1 种)。

表 5 研究区域内野生维管植物区系属的分布区类型Tab. 5 Distribution types of wild vascular plants genera in the study area

因九寨沟灾区地质结构复杂,地震及次生灾害的发生造成植被大面积的破坏,显著影响区域内珍稀保护动植物的栖息地环境。为加快地震灾区关键地段,尤其是珍稀保护动物受损栖息地的植被恢复重建工作,进行必要的人工恢复可极大加快植被恢复的进程。九寨沟县生物多样性丰富,以九寨沟自然保护区为例,植物区系成分复杂多样[23],在属的层次上温带成分占据优势,具有明显的温带性质。本次实地调查,九寨沟地震灾区珍稀动物受损栖息地内维管植物区系的组成结构显著体现了温带性质,且具有一定的特有成分。对比分析九寨沟地震前后区域植物区系特征,在较大尺度上地震并未造成区域植物区系成分的变化或波动,但必然在某一较小地区尤其是植被严重受损区域导致植物区系性质的改变。因此,在推进九寨沟地震灾区珍稀保护动物受损栖息地的植被恢复重建工作中,需结合九寨沟地震灾区及区域未遭破坏的自然植被状况、植物区系特征,因地制宜、因“保护物种”制宜的原则,开展符合区域及珍稀保护动物生境特点的植被恢复工作,是地震灾区植被恢复及生态保护工作的重要内容。

人工开展植被恢复的首要条件是保障栽种树种的存活,其前提是筛选符合区域气候、土壤等环境的物种;其次在构建珍稀保护动物受损栖息地乔-灌-草立体恢复模式中,可利用微生物菌剂等及优选草本植物进行土壤环境条件的改善,再选择优选灌木及乔木实生苗进行栽种恢复,栽种过程中可先构建灌草模式(即栽种时灌木高度大于乔木实生苗,保障乔木实生苗的存活),再自然演变为乔-灌-草模式。当然,人工干预加快植被恢复进程,需做好大量的前期基础研究工作及树种筛选工作,同时还需做好外来物种入侵的防范工作。