地球科学领域高校基础研究发展态势与能力提升策略

2020-12-31黄祥嘉

黄祥嘉,刘 珩

(中国地质大学(武汉) 科学技术发展院,湖北 武汉 430074)

一 研究意义

随着人类对自然界认识和开发利用的不断深入,人类社会正面临资源能源安全、生态环境保护、全球气候变化等一系列问题和挑战,要妥善解决上述问题,必须尊重自然、顺应自然、保护自然。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央围绕生态文明建设提出了一系列重大理念,比如“绿水青山就是金山银山”“坚持人与自然和谐共生”“像保护眼睛一样保护生态环境”等,为环境治理和生态保护提供了思想指引[1]。地球科学的基本任务是认识地球,同时为矿产资源勘查、环境保护、灾害防治以及国民经济建设的广泛需求服务[2]。大力发展地球科学是解决生态文明建设一系列重大问题的重要保证,其中加强基础研究是重中之重[3]。基础研究是一个国家和民族的科技基石,总体看,我国的基础科学研究与西方发达国家相比仍有很大差距[4]。长期以来,加强基础研究、提高对基础研究的投入一直是我国学界关切的热点,为切实解决我国基础研究缺少“从0到1”原创性成果的问题,国务院2018年发布了《国务院关于全面加强基础科学研究的若干意见》,科技部、发展改革委、教育部、中科院、自然科学基金委五部委2020年初出台了《加强“从0到1”基础研究工作方案》,对加强“从0到1”的原创性基础研究进行全面部署,为高校开展基础研究指明了方向。

地球科学以地球系统(包括大气圈、水圈、岩石圈、生物圈和日地空间)的过程与变化及其相互作用为研究对象,主要包括地质学、地理学、地球物理学、地球化学、大气科学、遥感科学、海洋科学和空间物理学以及新的交叉学科(地球系统科学、地球信息科学)等分支学科[5]。从事相关基础研究的高校和科研院所数量庞大,以地理学为例,据不完全统计,我国开设地理学专业的高校约165所。对高校和科研院所而言,学科建设、高水平科研平台、国家级科研项目、高质量科研成果是体现其基础研究水平的重要指标。为深入了解高校在地球科学领域基础研究现状,本文选取部分在地球科学领域有代表性的高校共计19所为研究对象,从一流学科建设、国家重点实验室、国家自然科学基金三个维度进行统计分析。样本高校为:北京大学、浙江大学、北京师范大学、南京大学、中国海洋大学、兰州大学、武汉大学、中国科技大学、吉林大学、厦门大学、同济大学、中山大学、华东师范大学、中国矿业大学、中国地质大学(武汉)、中国地质大学(北京)、中国石油大学(北京)、南京信息工程大学、中国石油大学(华东)。

二 地球科学领域高校学科建设情况分析

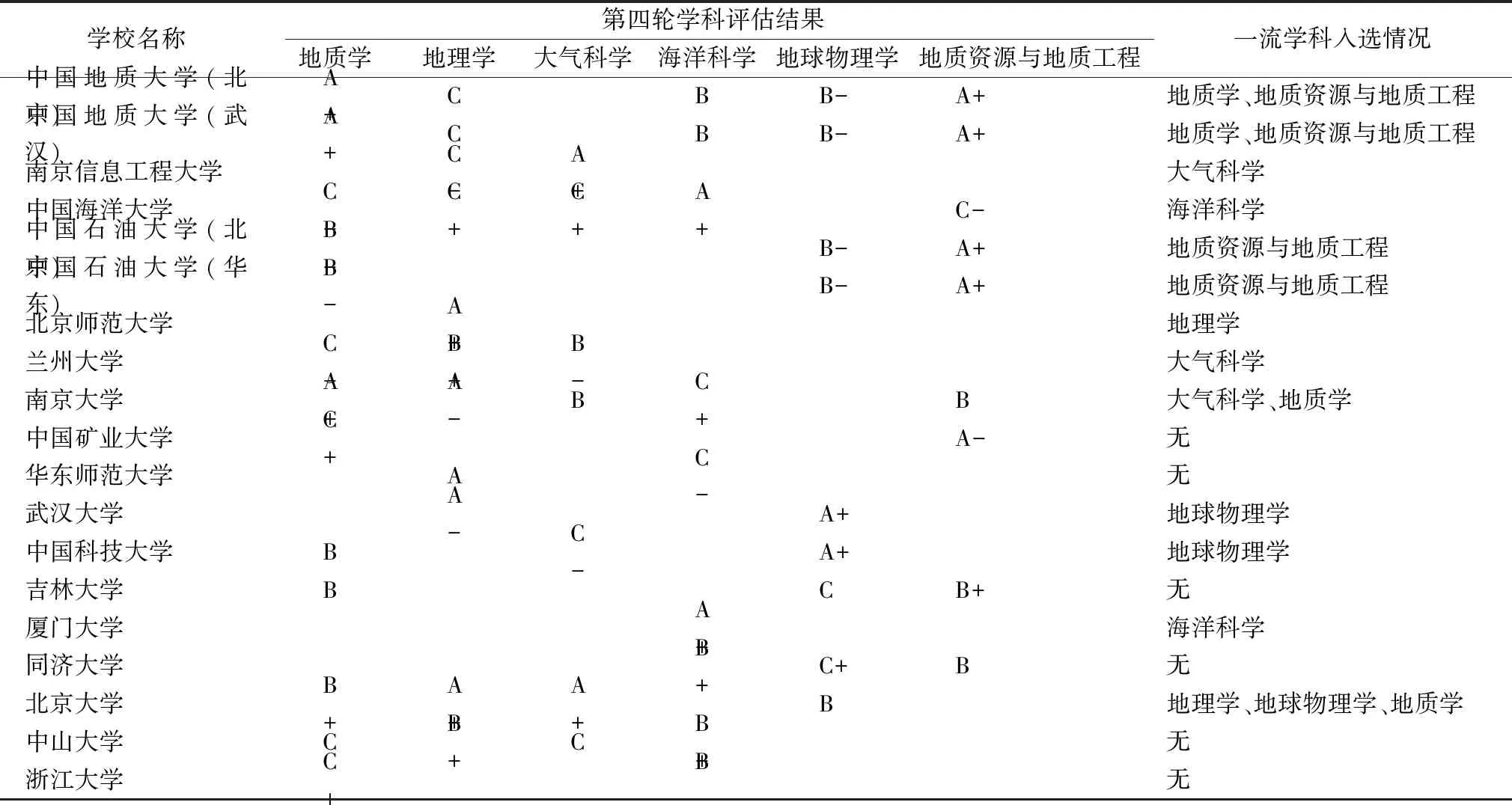

学科建设水平是高校核心竞争力的重要指标,对人才培养质量和科学研究水平具有决定性的作用,办大学就是办学科这一理念已得到高校管理者的广泛认同[6]。根据国务院学位委员会发布的《学位授予和人才培养学科目录》(2011年),理学门类的14个一级学科中,地理学、地质学、地球物理学、大气科学和海洋科学5个一级学科均为地球科学领域相关学科,工学门类中的地质资源与地质工程一级学科也是地球科学领域的相关学科。本文根据2017年9月教育部公布的世界一流大学和一流学科(简称“双一流”)建设高校及建设学科名单及教育部第四轮学科评估结果,对样本高校在以上6个地球科学领域相关学科入选情况进行了统计(表1)。从表1可以看出,一流大学入选高校中,北京大学整体表现最好,地理学、地球物理学、地质学、大气科学4个学科入选一流学科或获评A级;其次是南京大学,大气科学、地质学、地理学3个学科入选一流学科或获评A级,其余高校整体表现不够理想,大多数均只有不超过1个学科入选一流学科或获评A级;一流学科入选高校中,中国地质大学(北京)、中国地质大学(武汉)分别有地质学、地质资源与地质工程2个学科入选一流学科或获评A级,其余高校均只有不超过1个学科入选一流学科或获评A级。整体看,样本高校在地球科学领域学科建设方面普遍存在短板,学科生态结构亟待优化。

表1 地球科学领域高校学科建设情况

三 地球科学领域高校国家自然科学基金资助情况分析

国家自然科学基金以支持基础研究为主,聚焦基础、前沿、人才,注重创新团队和学科交叉,是我国目前参与程度最高、资助数量最多、社会影响最大的一类科学基金。地球科学部主要对地理学、地质学、地球物理学、大气科学、海洋科学等地球科学领域的基础研究予以资助。从项目性质上看,国家自然科学基金面上项目、青年项目和人才类项目主要由科研人员自主选题、自由申报,最能代表学校广大中青年科研人员基础研究的平均水平。为分析高校在地球科学领域的基础研究现状,本文对2017—2019年样本高校在国家自然科学基金地球科学部面上项目、国家杰出青年科学基金(以下简称“杰青”)和优秀青年科学基金(以下简称“优青”)获批情况进行了统计(表2~表3)。

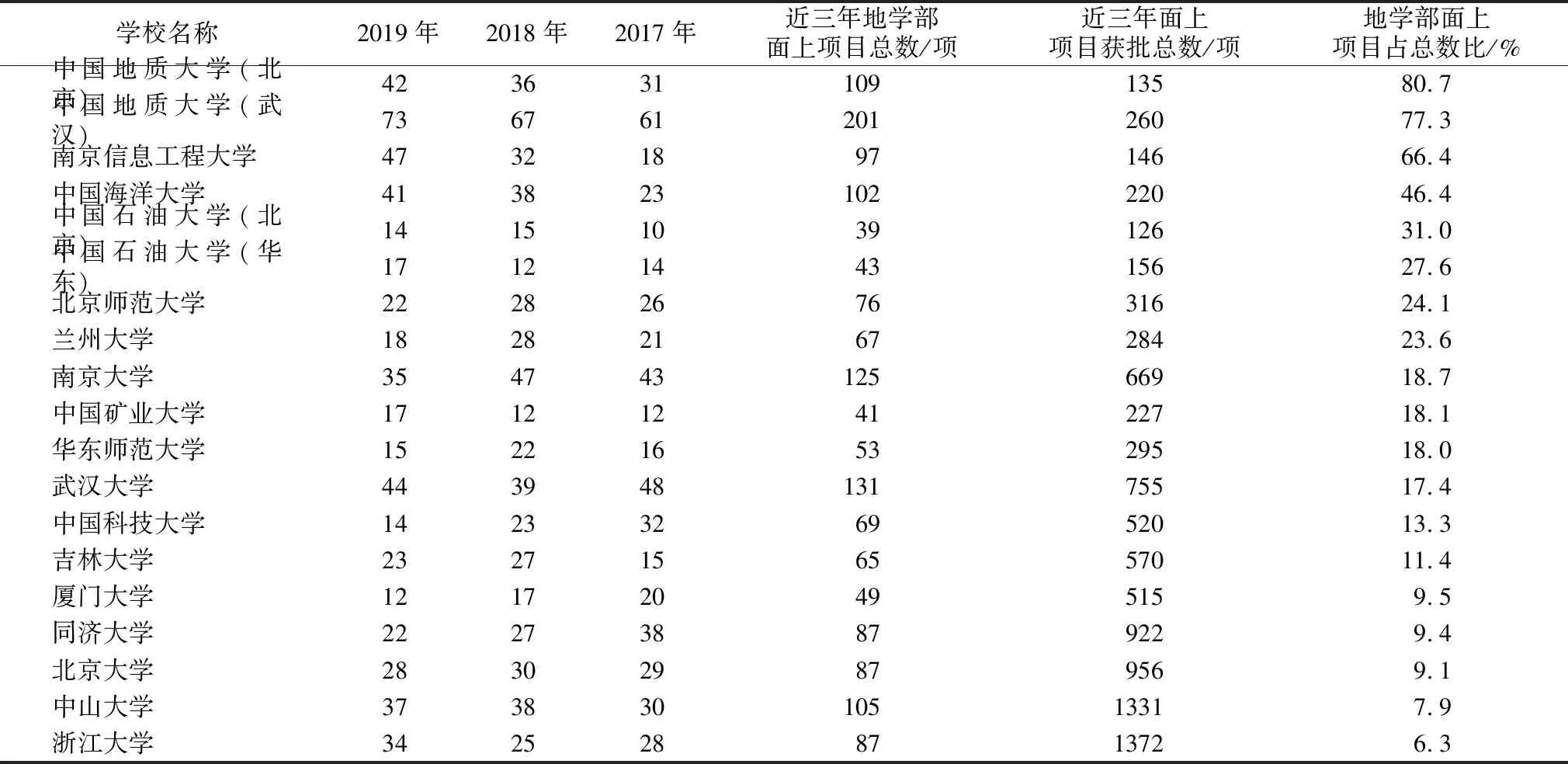

从表2可以看出,近三年一流大学入选高校在地学部获批面上项目数量最多的是武汉大学,共计131项;一流学科入选高校获批数量最多的是中国地质大学(武汉),共计201项。近三年地学部面上项目获批占总数比最高的一流大学入选高校是中国海洋大学,占比46.4%;一流学科入选高校占总数比最高的是中国地质大学(北京),占比达到80.7%。南京信息工程大学在地球科学领域仅有一个A+学科的情况下,近三年在地学部获批面上项目数量增长迅猛,增幅达到161%。北京大学作为地球科学领域学科最具优势的高校,在面上项目获批数量受申报总量限制,表现不尽人意,仅有87项,占总数比仅为9.1%。总体看,一流大学入选高校地球科学领域基础研究潜力有待挖掘,一流学科入选高校在地球科学领域基础研究中要优化布局,避免过于集中。

表2 2017—2019年国家自然科学基金委地球科学部高校面上项目获批情况

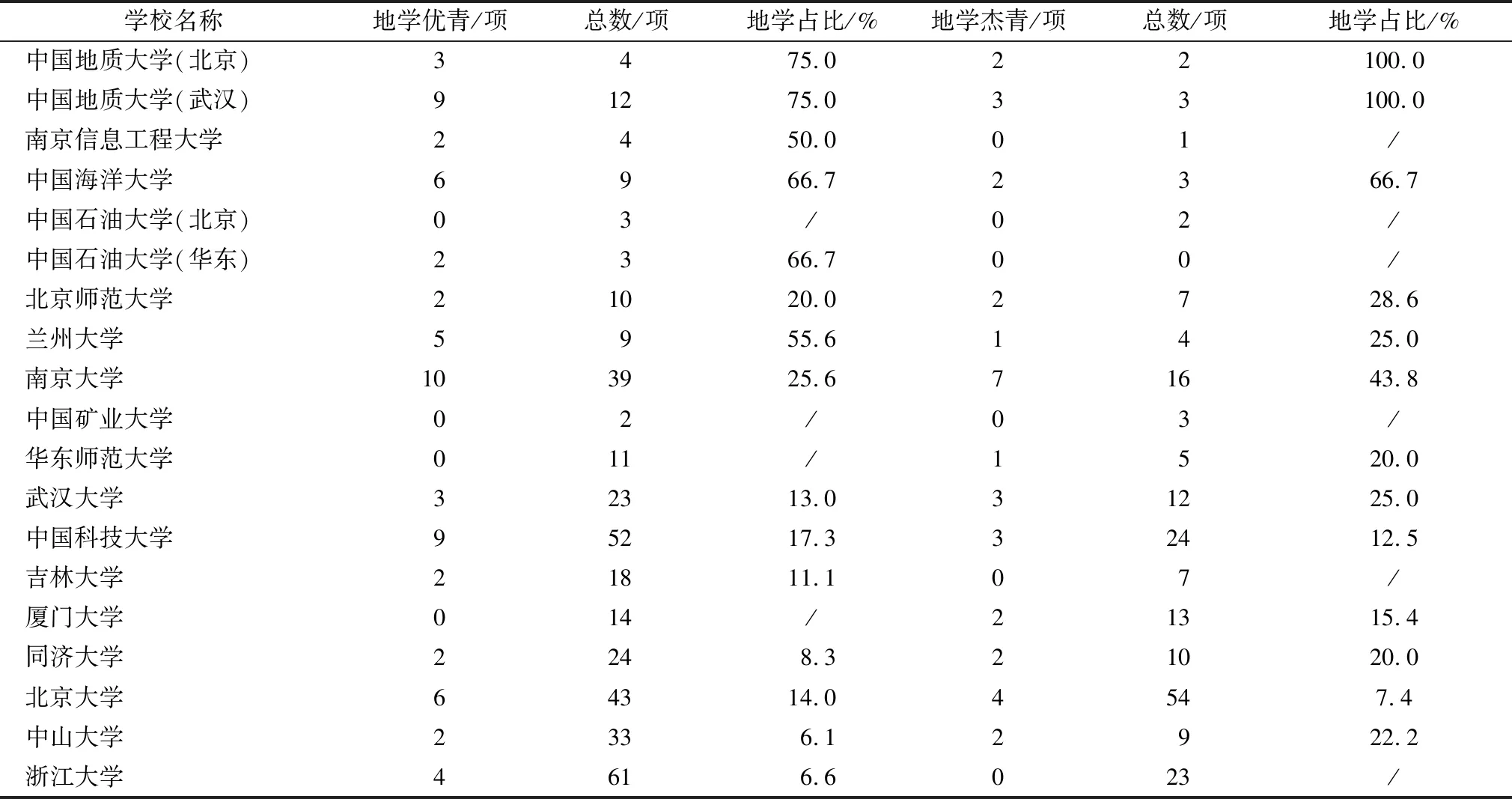

从表3可以看出,近三年一流大学入选高校在地学部获批优青和杰青数量最多的均为南京大学,分别为10项、7项;一流学科入选高校获批数量最多的均为中国地质大学(武汉),分别为9项、3项。近三年地学部优青数量获批占总数比最高的一流大学入选高校是中国海洋大学,占比66.7%;一流学科入选高校占总数比最高的是中国地质大学(北京)和中国地质大学(武汉),占比75%。近三年地学部杰青数量获批占总数比最高的一流大学入选高校是南京大学,占比43.8%;一流学科入选高校占总数比最高的是中国地质大学(北京)和中国地质大学(武汉),占比100%。作为地球科学领域的优势力量,样本中一流大学入选高校绝大多数在地学部获批的优青、杰青数量占总数比例低于20%,个别高校“零”入选,显示出地球科学领域青年人才梯队建设亟待优化;样本中一流学科入选高校绝大多数在地学部获批优青、杰青数量偏少,相当数量高校三年内未获批任何地学部人才类项目,显示出地球科学青年人才两级分化严重,在与中科院系统科研院所人才竞争中处于劣势地位。总体上看,高校要加大地球科学领域青年人才培养力度,尤其是一流大学入选高校,要高度重视地学类人才梯队建设,为地球科学发展奠定坚实基础。

表3 2017—2019年国家自然科学基金委地球科学部高校人才类项目获批情况

四 地球科学领域高校国家重点实验室建设情况分析

国家重点实验室主要围绕国家战略发展需求,增强国家科技储备和原始创新能力,为国家宏观决策提供科学依据。国家重点实验室整体布局、立项及评估由科技部统筹安排,相关部委和地方科技管理部门为行政主管部门。目前,依托高校、科研院所建设的学科类国家重点实验室共计253个,分布在8个学科领域,其中地球科学领域44个。本文对样本高校在地球科学领域国家重点实验室(简称国重)建设及参与评估情况进行了统计(表4)。从表4可以看出,样本高校中建设地学类国家重点实验室最多的高校是北京师范大学,共计3个;样本高校中有8所高校未牵头建设地学类国家重点实验室,占比42.1%,其中包括浙江大学、兰州大学、中国科技大学等传统名校;3所高校仅有参与合建的地学类国家重点实验室,且合建单位大多分属两地,学术交流、基础设施建设等方面均存在体制机制方面的障碍,不利于开展基础研究。经过折算(多家单位联合建设按比例折算),19所样本高校共计建设11.5个,占地学领域国家重点实验室总量的26.1%,大大低于中国科学院系统建设的同类实验室数量。总体看,绝大多数一流大学入选高校在其他领域已建设国家重点实验室,但在地学领域国家重点实验室建设方面与整体实力不匹配,这与从事地学基础研究人员规模和国家整体布局有关;一流学科入选高校在优势领域应加大整合力度,实现国家重点实验室零的突破。

表4 地球科学领域高校国家重点实验室建设情况

五 地球科学领域高校基础研究能力提升策略

(一)构建完善的地球科学学科生态系统

学科承载着学校人才培养、科学研究和社会服务等基本功能,学科的生态结构、服务能力和发展潜力决定一所大学的办学质量。人类社会生态环境面临的问题日趋复杂,地球科学领域的基础研究越来越依靠多学科协同攻关,单一学科难以胜任[7]。在地球科学领域,高校应该持续构建完善的地球科学学科生态系统,在强化优势学科特色的基础上,充分发挥其带动作用,围绕地球系统科学有针对性地布局一批相邻或相近学科,形成地球科学领域学科高原优势,不断提升学校地学研究整体实力,为服务行业和区域经济发展提供支撑。

(二)积极谋划地球科学领域高水平科研平台

高水平科研平台是吸引人才、汇聚资源、协同创新的重要保障,是大学开展高水平基础研究的关键力量。随着我国基础研究能力持续提升,现有的国家级科研平台亟待优化整合。在国家重点实验室建设方面,我国现有的单个实验室存在人员规模普遍偏小、运行机制不够灵活、多学科交叉融合不够、应用基础研究重视不够等问题,导致在服务国家需求和区域经济发展方面能力不足。高校在地球科学领域国家重点实验室建设上要以学科前沿、国家战略和区域发展为导向,重点围绕“美丽中国、宜居地球”优化布局,创新管理体制机制,加大优势资源整合力度,加强科技创新链横向上的各学科跨学科联合,纵向上基础应用、高新技术研究与产业创新的融合,探索形成适应大科学时代的有组织科研格局,为建设创新型国家、促进人与自然和谐共生服务。

(三)努力培养地球科学领域青年拔尖人才

青年时期是思维活跃、精力充沛、勇于挑战的关键时期,青年人才是持续开展高水平基础研究的关键要素。高校要围绕地球科学发展方向和需求,精准制定青年人才培育计划,高度重视本科阶段的人才培养,有针对性地开设各类菁英班、实验班,并配备具有一流水准的战略科学家和科技领军人才作为导师,从源头上培养和选拔具有基础研究潜力的青年人才,同时要优化学缘结构,广开渠道引进人才,构建合理的人才梯次结构,积极营造促进青年科学家群体释放创新潜能的政策环境,为青年拔尖人才培养保驾护航。

(四)建立基于地球科学学科发展的科技评价体系

当前,我国基础研究碎片化、个体化以及科技评价功利化、简单化、绝对化等现象十分普遍,由于基础研究需要长期的积累与沉淀、碰撞与启发,因此,高校科研管理部门在评价体系设计上应该多元化、弹性化,在科研组织上应系统化、团体化。就地球科学领域而言,要建立适应现代地学发展方向的科技评价体系,按照“地球系统科学”的学科生态树结构,顶层设计不同学科方向和研究领域的学术团队,鼓励跨学科交叉融合,建立以“科学精神、创新质量、服务贡献”为主线,以“学术团队科技创新绩效考核”为主体,以科研年度报告制、代表作(标志性成果)制度、同行评价信誉制度为核心的科技评价体系,既充分激发个人主观能动性,又要发挥团队优势,引导有组织的科技创新,提高地球科学领域基础研究整体实力和水平。