基于 SBM 模型的湖南省城市土地集约节约利用碳排放效率评价

2020-12-31胡光伟刘玉安刘昭成

胡光伟,刘玉安,张 明,刘昭成

(1. 湖南工业大学 农牧业废弃物资源化综合利用湖南省重点实验室,湖南 株洲 412007;2.中国科学院陆地水循环及地表过程重点实验室,北京 100101;3.湖南省国土资源规划院国土资源评价与利用湖南省重点实验室,湖南 长沙 410000;4.湖南省国际工程咨询中心,湖南 长沙 410016)

土地是人类生存之本,快速城市化导致建设用地急剧扩张,农用地特别是耕地被建设占用,同时导致CO2排放量增加。提高土地利用效率能够有效优化城市土地资源配置[1],所有的土地利用类型中,建设用地的碳排放能力最强[2-4],农用地向非农用地的转换也会增加碳排放量[5],增加劳动、资本和技术等要素的投入可以提高土地利用效率,进而促使土地利用碳排放量的减少。土地利用碳排放的增加导致环境负外部性[6],因此控制建设用地碳排放量和强度,提高建设用地碳排放效率,是提高土地低碳集约利用水平和发展低碳经济的有效途径。因此,研究城市建设用地集约利用、碳排放强度与碳排放效率之间的关系,以期为城市建设用地低碳利用提供参考。

学者对建设用地集约利用的探讨表现在土地集约利用的内涵[7-9]、构建评价指标体系[10]、数学模型与评价方法[11-15]、综合利用效益[16],以及碳排放效率与强度测算[17-22]等方面。评价指标的选取由单指标向经济、社会和环境复合指标扩展,研究对象涉及单个城市[21,23-25]、省区[26-27]、城市群[28-29]等,研究方法从定性描述逐步过渡到使用协调度模型、回归分析法、数据包络法(DEA)[30-31]等定量分析方法。已有学者针对土地利用效率的研究取得一定成果,但大多数研究未充分考虑土地利用的负外部性问题,即忽视了土地利用的碳排放、工业三废污染等环境负产出因子。尤其针对湖南省建设用地集约利用碳排放效率的分析与评价还未有文献涉及。综上,将土地利用的负外部效应纳入土地集约利用研究中,运用SBM模型测算土地集约利用碳排放效率,揭示湖南省城市建设用地集约利用碳排放效率的时空演变特征,并提出低碳优化途径,以期为湖南省的土地低碳利用提供科学借鉴。

一 土地低碳集约节约利用的必要性

湖南省是长江中游经济带的重要组成部分,土地总面积21.18×104km2,2017年末总人口7 296.26万人,城镇化率54.62%,生产总值33 902.96亿元。伴随着城镇化的快速发展,建设用地规模持续扩张。根据湖南统计年鉴和湖南省土地利用变更调查数据统计,湖南省建成区面积由2001年的847.48 km2增长到2017年的1 709.35 km2,增长率达101.7%,相当于扩张了2.02倍。人均耕地仅为0.06 hm2,建设占用农用地导致人地矛盾日益突出,提高建设用地集约利用水平必须从“量”和“质”的两个角度考虑,在降低碳排放总量的同时还必须提高碳排放效率。

(一)城市土地低碳集约节约利用是新型城镇化发展的必然要求

随着区域城镇化率的快速提升,城市土地的稀缺性制约着城市的发展规模和土地资源的配置,土地资源作为城市发展的基础性资源,是城镇化发展的载体,影响着城市化发展的质量。过去城市的高消耗、高投入、高排放的传统“三高”发展模式难以为继,对国家或区域的生态环境、耕地保护和粮食安全造成威胁,制约区域新型城镇化高质量发展。根据湖南统计年鉴中的数据计算,2017年湖南省人均耕地仅0.06 hm2,稀缺的耕地资源对区域粮食安全造成极大威胁。因此,土地低碳集约利用新型城镇化发展的必然要求,土地资源在支撑城镇化发展过程中可以发挥资源调控作用,促进土地资源优化配置,引导城市产业结构优化与转型升级,促进城市发展的低碳化发展。

(二)城市土地低碳集约节约利用是乡村振兴战略发展的基本要求

十九大报告提出实施乡村振兴战略,农村农业的发展再次成为全社会的焦点。城市土地低碳集约节约利用为乡村振兴的发展提供了必要的良好环境,首先城市土地集约利用可以减少建设占用农用地的数量,为粮食安全提供保障;其次,低碳经济是实现区域可持续发展的必然要求,走一条绿色低碳的发展模式,对城市城镇化进程和乡村发展,特别是城乡融合到带来机遇;最后,新型城镇化的核心理念就是实现城乡统筹、集约节约发展,因此,城市土地集约利用是乡村振兴战略的发展的基本要求。

(三)城市土地低碳集约节约利用是区域减排的必然选择

2018年湖南省城镇化率达到56.02%,城镇化的增长速度创十年来新高,缩小了湖南省城镇化率与全国平均水平的差距。随着加速发展的城镇化进程,城市规模在不断扩张,城市用地增长较快,尤其是“三高”的城市发展模式,严重浪费土地资源,并伴随着土地利用碳排放的增加。城市碳排放的增加导致生态环境恶化,城市生态系统的自然承载能力不堪重负,对城市土地可持续利用、社会经济的可持续发展造成威胁。国际经验表明,控制城市土地碳排放,减少碳源,可以有效增加城市土地的碳汇,最终实现城市土地的低碳利用目标。

二 研究方法

(一)土地利用碳排放测算

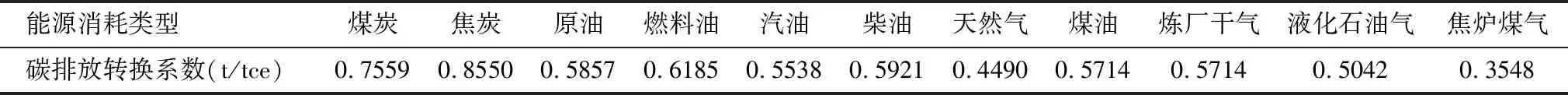

文中主要针对城市建设用地进行研究,能源消耗是建设用地的主要碳排放源。因此建设用地的碳排放可以根据消耗的能源等所产生的碳排放量进行测算,主要能源包括煤炭、焦炭、原油、燃料油、汽油、柴油、天然气、煤油、炼厂干气、液化石油气和焦炉煤气等,对应的碳排放系数见表 1。根据公式(1)计算建设用地总碳排放量。

表1 不同能源消耗类型碳排放系数

土地利用碳排放计算公式:

Ej=∑ej×δj

(1)

式中:Ej为建设用地所承载的能源碳排放总量;ej为建设用地承载的第j种能源消耗量;δj表示第j种能源的碳排放系数。

(二)土地集约利用计算模型

采用功能函数评价法对湖南省14个市州的建设用地集约利用进行综合评价。首先对原始数据进行归一化,另外,为克服指标权重的主观性,运用熵值法作为权重计算的依据,该方法最大的优点就是不受主观因素的影响,根据各指标的相对变化对系统的影响来判断其作用大小的客观赋权法[32]。

极值法计算公式:

(2)

城市建设用地集约利用度的计算公式:

(3)

式中:Fj为城市j的建设用地集约利用度;fi为第i个指标的权重;Bij为城市j的第i个指标无量纲值;n为指标总数。

(三)碳排放效率SBM模型

能源碳排放是建设用地利用过程中间接产生的,是环境负外部性的一种,是土地利用所不期望的一种产出。传统的DEA模型的核心思想是以最小的投入获得最大的产出,未考虑投入产出松弛问题,导致效率测算出现偏差。所以文中将能源碳排放和工业SO2排放量作为非期望产出纳入模型,从而解决非期望“坏”产出纳入效率分析的问题。Tone[33]提出了SBM模型,该模型能够将非期望产出直接纳入产出,同时能够从投入和产出两个角度对无效率进行测算,本文结合实际,选取非期望产出的SBM模型进行碳排放效率测算。

假设有n个城市,城市土地集约利用中存在I种投入、O1种期望产出和O2种非期望产出,根据Tone的研究成果[33],第k个城市包含非期望产出的SBM模型[34]的数学表达如下:

约束条件为:

(4)

(5)

三 指标筛选与数据来源

(一) 指标筛选

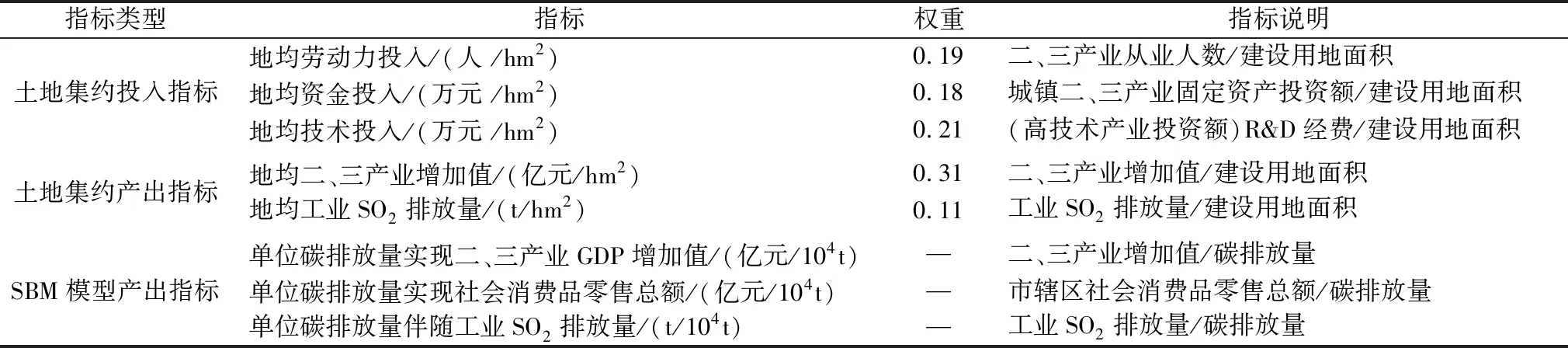

土地集约利用度的计算没有统一的指标体系[1],本研究主要针对的是城市建设用地集约利用度,根据已有的研究,指标主要包括投入强度、产出效益等方面。而碳排放效率的DEA方法研究成果丰富,主要的指标集中在劳动力、资本和技术等方面。因此,考虑到不同城市功能的定位不同,结合湖南省实际、已有文献资料[6,35-36]和SBM模型[34]对数据的要求,最终选取地均劳动力投入、地均资金投入、地均技术投入、地均二、三产业增加值和地均工业SO2排放量对建设用地集约利用度进行测算,并用熵值法确定各投入产出指标的权重(表 2)。

为保证建设用地集约度与碳排放效率指标之间的可比性,将SBM模型的投入指标与土地集约投入指标保持一致(表 2)。参考已有文献[6,27,30,37-38]并考虑土地收益效应因素,SBM模型的产出指标选择单位碳排放量实现二、三产业增加值、单位碳排放量实现社会消费品零售总额以及非期望产出单位碳排放量伴随工业SO2排放量(表 2)。

表2 土地集约利用度与SBM投入产出指标

(二)数据来源

土地利用数据采用2016年湖南省土地变更调查数据,社会经济和能源数据采用2017年的相关统计年鉴,包括《湖南统计年鉴》(2017)、《中国能源统计年鉴》(2017)、14个市州统计年鉴(2017)、14个市州国民经济和社会经济发展公报。

根据表 2中的各指标定义,将收集到的数据进行计算整理得出8个投入产出指标值。

四 结果分析

(一) 建设用地集约利用度及其碳排放效率值

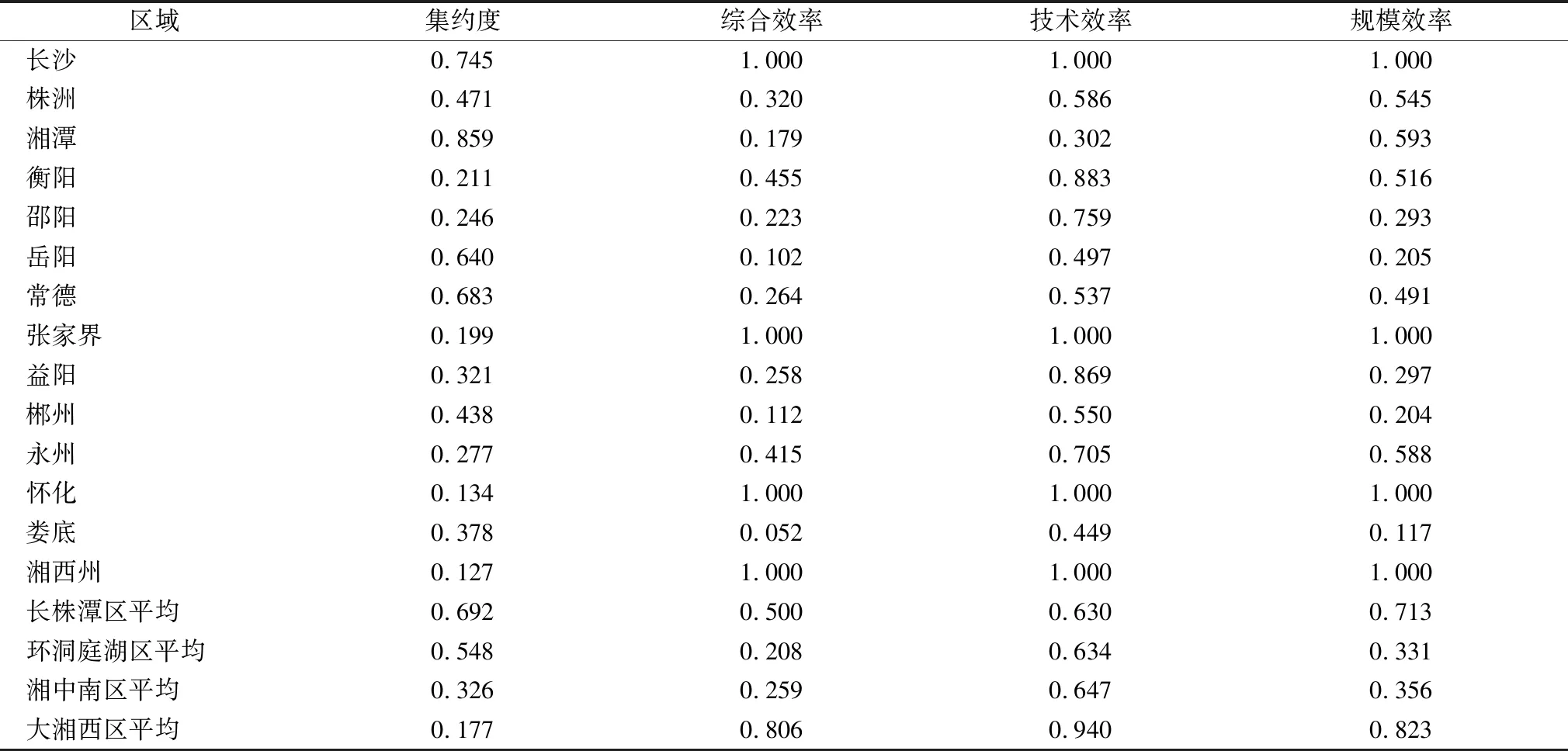

数据经过上述处理后,根据公式(2)~(5)计算14个市州的建设用地集约度和碳排放效率值,结果见表 3。其中综合效率=技术效率×规模效率,综合效率揭示的是建设用地集约利用投入和产出效率的高低;技术效率指在给定的投入条件下,产出的最大获得能力,反映了对土地集约利用的能力大小;规模效率反映的是实际规模与最优生产规模的差距。

表3 建设用地集约利用度与碳排放效率值

结果表明仅有长沙、张家界、怀化和湘西州4个市州处于有效的土地集约利用碳排放效率状态。

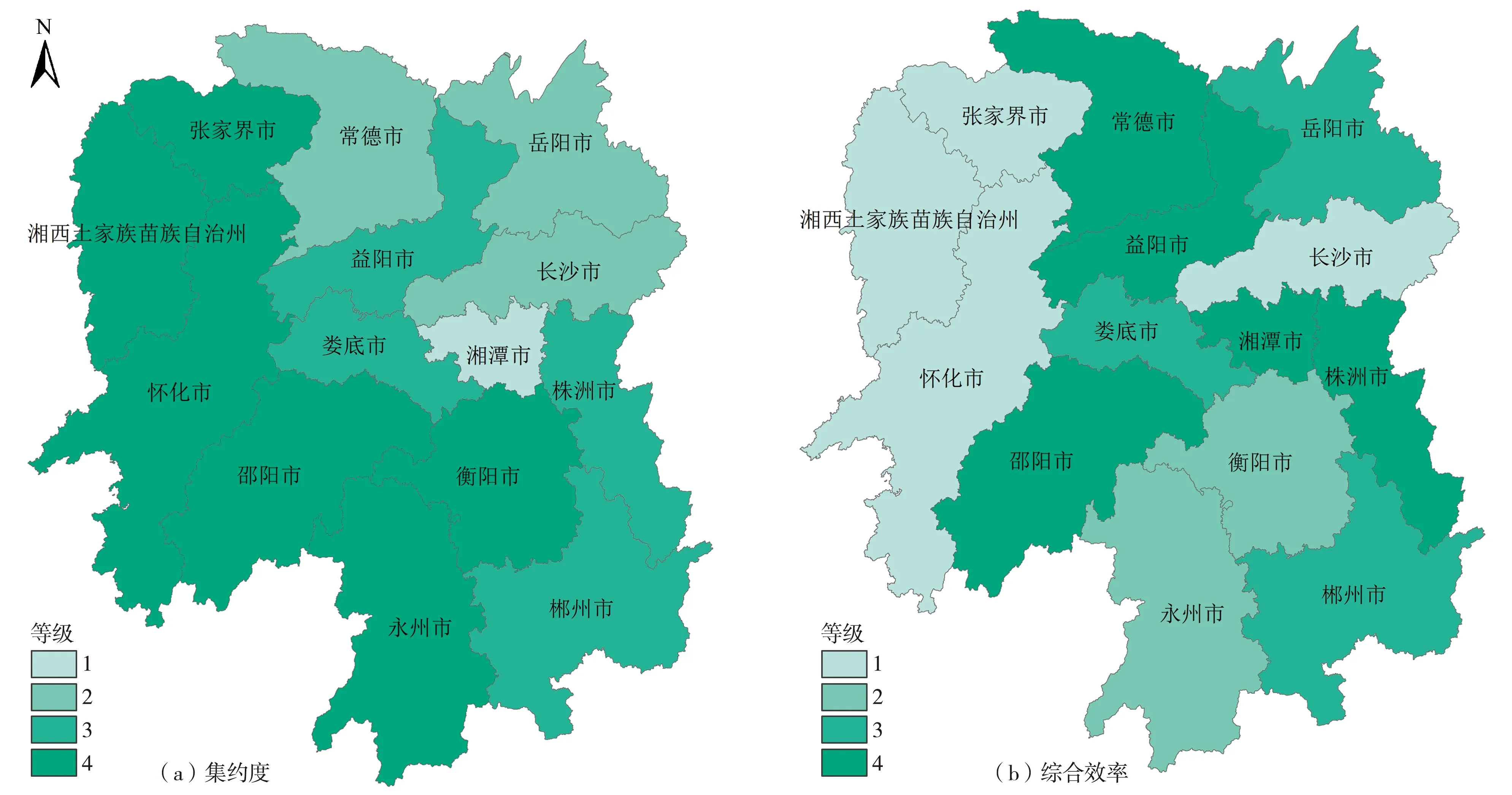

(二)建设用地集约利用度空间分布特征

为了便于直观体现集约度和碳排放效率的空间分布特征,采用聚类分析的方法对其进行分类,根据聚类结果将其分为4类,分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ等,代表建设用地集约利用度(碳排放效率)依次降低,空间分布见图 1。

图 1a表明,长株潭区和环洞庭湖区大部分经济发达城市的土地集约利用度较高,大湘西区和湘中南大部分市州土地集约利用度较低。所以,大湘西区和湘中南大部分城市需要充分利用自身优势资源,优化土地资源配置,加大投入,提高产出,从而提高城市建设用地集约利用水平。从聚类分析结果看,建设用地集约利用度为Ⅰ等的只有湘潭市,Ⅱ等的包括长沙、岳阳和常德共3个城市;Ⅲ等的有益阳、娄底、株洲和郴州共4个城市;Ⅳ等的包括张家界、湘西州、怀化、邵阳、永州和衡阳共6个市州。

图1 建设用地集约度和碳排放效率空间分布

(三)建设用地集约利用碳排放效率空间分布特征

由公式(5)可知总效率值的大小由技术效率与规模效率中较小的决定,取值范围为[0,1]。从建设用地集约度和碳排放效率空间分布图(图 1)可以看出,14个市州的碳排放综合效率空间分布与其建设用地集约利用度的空间分布规律并不一致。聚类分析图(图 1b)表明,长沙和湘西3个城市(张家界、湘西州、怀化)碳排放综合效率值最大,处于Ⅰ等,综合效率为1;其次是湘南的2个城市(衡阳、永州),其碳排放综合效率值处于Ⅱ等;综合效率值处于Ⅲ等的包括岳阳、娄底、郴州三市;有5个城市的综合效率为Ⅳ等,分别是常德、益阳、湘潭、株洲和邵阳五市。湖南省GDP排名前五位城市中,除长沙外,其余城市(衡阳、岳阳、常德、株洲)的综合效率值偏低,与经济发展水平不相适应,这与SBM模型中考虑了非期望产出因素有关,充分说明这些城市更应该重视经济发展方式的转变,尽早实现产业结构升级。

由图 1b~图1c可知,长沙、湘潭、岳阳、张家界、郴州、永州、怀化、娄底、湘西州9个市州综合效率值与技术效率值空间分布保持一致,技术有效的城市基本上均分布在湘东的部分城市和湘西地区(图 1c)。其中,长沙、益阳、衡阳、张家界、湘西、怀化等城市的碳排放技术效率处在Ⅰ等,效率值最高,而益阳的碳排放综合效率处在Ⅳ等,衡阳综合效率为Ⅱ等,可以看出碳排放综合效率与技术效率分布没有一致性。与建设用地集约度联系起来,可以看出,经济发展水平较高的湘潭、岳阳、常德、株洲4个城市的建设用地集约度较高而其碳排放的技术效率却处在较低水平,分析原因是在追求经济发展的同时并没有很好的控制碳排放水平,导致经济增长与低碳排放的一致性较差。

从图 1d的碳排放规模效率空间分布看,除娄底、益阳、邵阳、岳阳、郴州外,其余大多数城市的规模效率值都处在Ⅰ等和Ⅱ等。这说明,大部分城市都达到了较好的规模效益,因此,规模效率是提高碳排放综合效率的主要途径。相应地,规模效率高表明建设用地集约利用的投入与产出水平一致,提高规模效率可以有效提高碳排放综合效率。

(四)建设用地集约利用度与其碳排放效率一致性分析

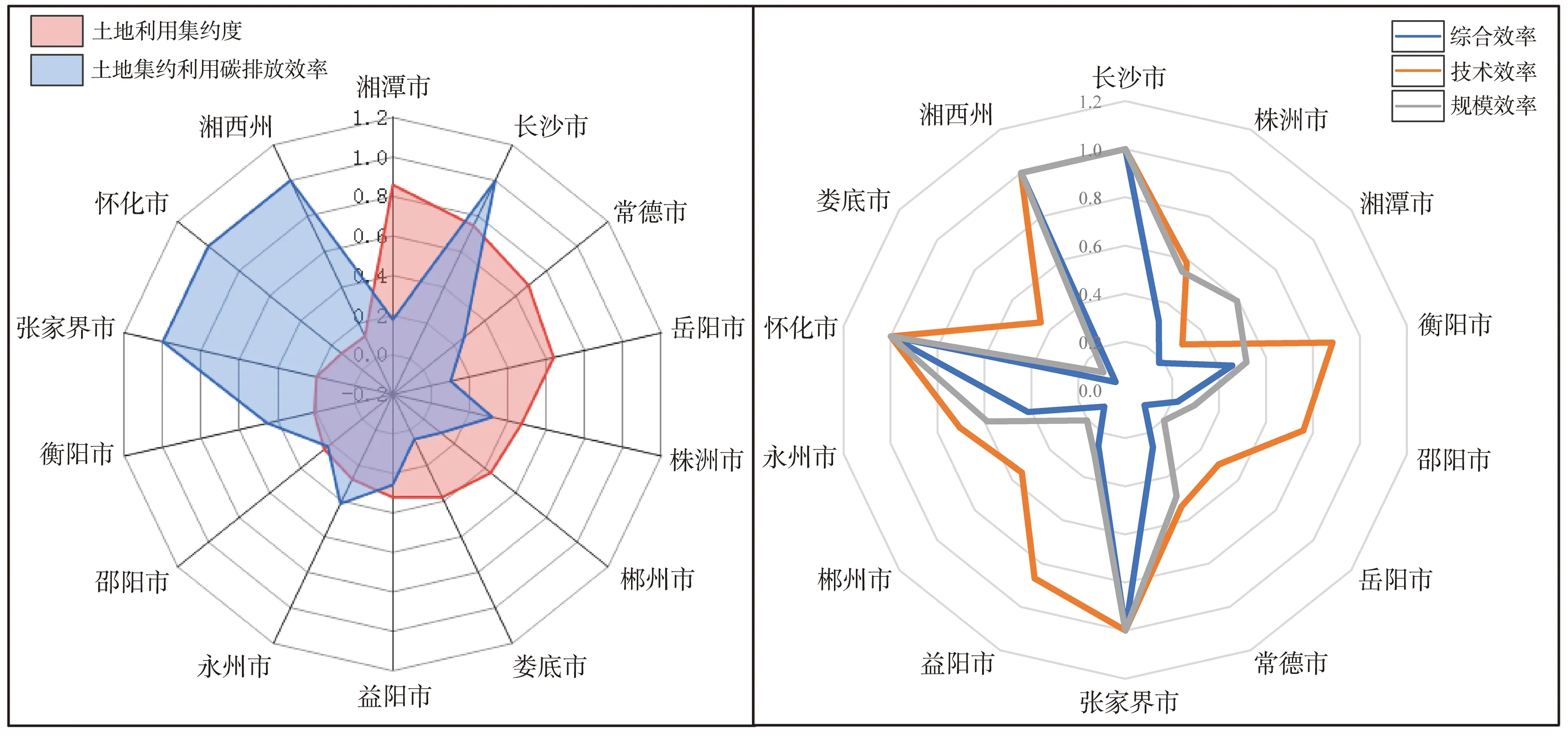

从土地集约利用度与碳排放效率一致性的空间分布规律来看(图 2),土地集约利用度与碳排放效率在分布上并不完全一致,判断14个市州的两者空间分布情况需要进一步分析。

首先按土地集约利用度的大小进行排列,再运用雷达图同时绘制土地集约利用度和碳排放效率值,两者的一致性比较见图 2。由图2看出,碳排放效率的高低并不与土地集约利用度的高低完全对应。如湘潭市的土地集约利用度居全省首位,但碳排放效率处于低效状态;碳排放效率为1的城市占全省比例仅28.6%,仅有长沙市实现了集约与低碳的共同进步,兼顾建设用地集约利用度最优与碳排放综合效率有效。其他城市碳排放效率值与土地集约利用度并不保持一致,说明要实现土地集约利用与低碳排放目标,必须在降低碳排放与提高土地集约利用水平两方面进行合理配置。

图2 土地集约利用度与土地集约利用碳排放效率一致性

分析表明,城市建设用地集约利用度与碳排放效率之间并不总是正相关关系,表现出呈多极化态势。为了更直观地表示两者之间的关系,把图1的聚类结果划分出不同等级,建设用地集约度Ⅰ、Ⅱ等为高度集约,Ⅲ、Ⅳ等为低度集约;碳排放综合效率Ⅰ、Ⅱ等为高碳排放效率,Ⅲ、Ⅳ等为低碳排放效率,划分结果见图 3。

图3 土地集约利用度与碳排放综合效率一致性变化

从图3中可以看出,仅长沙具有高建设用地集约利用水平的同时,保持高碳排放综合效率。而株洲、邵阳、益阳、郴州和娄底五市的建设用地集约利用水平和碳排放综合效率均相对较低,这部分城市亟需加大投入,合理配置土地资源,控制建设用地总规模,促进经济效益与土地资源的协调,实现低碳发展。湘潭、岳阳、常德、衡阳、张家界、永州、怀化、湘西州8个市州的城市建设用地集约利用度与碳排放综合效率存在负相关关系,其中湘潭、岳阳和常德属于经济增长较快的城市,土地集约利用水平相对较高,但碳排放综合效率低下,经济发展是建立在破坏环境的基础上,是不可持续的。因此,这些城市应在产业布局调整优化、土地低碳利用方面加大投入,实现低碳经济发展目标;而衡阳、张家界、永州、怀化、湘西州等市州碳排放效率较高,但是土地集约利用水平低下,需要在保护生态环境的前提下,转变经济发展方式,加大投入,实现经济的快速发展。

此外,综合图3和表3,湖南省的14个市州中,长株潭区的建设用地平均集约利用度最高,其次是环洞庭湖区、湘中南区,最低的是大湘西区。但从碳排放综合效率平均值来看,最高的是大湘西区,其次是长株潭区,最低是环洞庭湖区和湘中南区。这意味着长株潭区应该通过土地资源优化配置、产业结构升级等措施继续发挥城市建设用地高集约利用水平的优势;在承接沿海发达地区产业转移时,重点发展高投资额、科技含量高的节能环保项目。大湘西区发挥生态环境方面的优势,保持低碳排放水平,逐步克服地域条件限制,突破经济发展瓶颈。湘中南区和洞庭湖区则要在降低碳排放和经济转型发展两个方面同时发力,注重保护本地区的生态环境,积极对接中国东部和长株潭区的产业转移,实现经济的快速赶超。

五 结论与建议

(一)研究结论

以湖南省14个市州为研究对象,计算了建设用地集约利用水平,并基于建设用地碳排放量构建了SBM模型,评价了各城市建设用地集约利用的碳排放综合效率、技术效率与规模效率,研究结论主要包括:(1)在空间分布上,长株潭、环洞庭湖区的城市具有较高的土地集约利用水平,大湘西区土地集约利用水平较低,湘中南区集约利用水平不均,50%的城市建设用地集约利用水平处于Ⅳ等,土地集约利用水平与城市经济发展水平基本一致。(2)土地集约利用水平与碳排放综合效率一致性分析表明,大湘西区的碳排放综合效率明显优于湖南省其他地区,各城市建设用地集约利用水平的高低与其碳排放综合效率并不始终一致,大多数城市呈现负相关。全省只有28.6%的城市建设用地集约利用碳排放综合效率有效,其中只有长沙市同时实现建设用地集约利用和碳排放综合效率最优,处于土地集约利用碳排放效率的理想状态。(3)不同城市需要采取差别化策略来提高碳排放效率和土地集约利用水平。湘潭、岳阳、常德等城市应在保持经济增长的同时注重环保,在集约利用土地的前提下实现低碳发展,减轻环境负担。衡阳、张家界、永州、怀化、湘西州等市州要加大基础设施投入、吸收境内外投资、注重生态环境保护,限制城市建设用地无序扩张,合理配置土地资源,转变土地利用模式,走低碳可持续发展道路。株洲、邵阳、益阳、郴州、娄底等城市要不断增加投入,并提高产出效率,同时减少碳排放量,实现土地利用的低碳发展。

(二)政策建议

根据以上结果分析,湖南省14个市州的建设用地集约利用水平不同,碳排放效率也不同,因此,各城市应采取差异化的政策,以确保建设用地的集约利用,从而提高其碳排放效率。

长沙市应该在保持建设用地高集约度、高碳排放效率的前提下,不断促进产业结构升级,加快转变经济增长方式。从城市土地集约利用出发,促进产业布局合理分布,杜绝以空间扩张来换取经济发展的老路。

针对湘潭、岳阳和常德等城市,应将环境保护放在更为重要的位置。过去传统的以投入—产出为指导的产业发展模式,导致了像城市过度集聚、城市污染、生态环境破坏等一系列环境问题。所以,理论上需要将生态环境和社会效益纳入到城市土地集约利用评价中去,土地集约利用不是简单的经济问题,必须结合低碳土地利用理念,提高城市土地集约利用,提高城市的三大效益统一。

对于衡阳、张家界、永州、怀化、湘西州等市州来说,虽然实现了高碳排放效率,但城市土地集约利用度较低,需要从加大财政投入、推进基础设施建设、吸引投资等方面来下功夫。

株洲、邵阳、益阳、郴州、娄底等城市,需要在提高碳排放效率和城市土地集约利用两方面多做工作,一方面,通过科技创新,不断推进节能减排发展,建设绿色低碳社会,培养大众的低碳生活和消费理念,从源头上减少碳排放;另一方面,增加科技投入,转变经济发展方式,努力提高产出效率,实现土地集约节约利用。