第三代双源CT冠状动脉、头颈动脉一站式CT血管成像:低剂量技术的应用价值

2020-12-30向春林骆磊胡珊邹乾舒红格胡军武夏黎明

向春林,骆磊,胡珊,邹乾,舒红格,胡军武,夏黎明

动脉粥样硬化是一种全身性疾病,其发病机制相同,患者常表现为多个血管受累,在冠状动脉、头颈动脉粥样硬化通常同时存在。动脉粥样斑块容易导致血管狭窄或者发生突发性血栓事件,导致心肌梗死或脑栓塞[1]。有研究[2]表明不稳定的颈动脉斑块可用于预测冠状动脉疾病患者冠状动脉斑块的复杂程度和相应并发症的发展;据统计在超过三分之一的中风患者中存在无症状的冠状动脉疾病[3]。因此,同时评价冠状动脉、头颈动脉血管是具有重要意义的。随着MSCT技术的发展,CTA具有较高的时间和空间分辨率,已广泛应用于血管性疾病的诊断,尤其在冠状动脉和头颈动脉病变的诊断方面具有非常高的敏感性和特异性[4-5]。然而,CTA检查的电离辐射和对比剂肾功能损伤问题是不容忽视的,如何降低辐射剂量和对比剂用量一直是近年来研究的热点[6-7]。第三代双源CT(dual-source CT,DSCT)具有更快的扫描速度(0.25 s/r)和更高的时间分辨率(66 ms),为低剂量一站式成像提供了更宽阔的应用空间。本研究旨在探讨第三代双源CT前瞻性心电门控大螺距扫描模式下,应用70 kV管电压和30 mL对比剂进行冠状动脉和头颈动脉一站式成像的图像质量和辐射剂量。

材料与方法

1.临床资料

将本院2019年9月-2019年12月因临床怀疑冠状动脉疾病和/或头颈血管疾病而拟行CTA检查的85例连续患者纳入观察,纳入标准:①心率≤75次/分;②心率变异率(variation of heart rate,HRV)≤8次/分;③身体质量指数(body mass index,BMI)≤26 kg/m2。排除标准:①碘对比剂过敏;②肾功能不全;③有冠状动脉或头颈动脉手术史。根据这些标准15例患者被剔除,最终将60例患者纳入本研究。其中,男25例,女35例;年龄35~73岁,平均(54.75±8.75)岁。将60例患者随机分均为A、B两组。

本研究为前瞻性研究,获得了本院伦理审查委员会的批准,所有患者在CT检查前知情并签署知情同意书。

2.检查方法

检查前通知患者空腹,测量心率、身高和体重。所有CTA检查使用Siemens Somatom Force第三代双源CT机。检查中患者取仰卧位、头先进,用弹力绷带固定头部。在采集完定位像后,使用高压注射器经右肘正中静脉注射对比剂碘海醇(350 mg I/mL),注射速率5.0 mL/s,对比剂注射方案:A组为30 mL对比剂+40 mL生理盐水;B组为40 mL对比剂+40 mL生理盐水。采用对比剂团注追踪(bolus-tracking)触发扫描,将ROI放置在升主动脉,阈值为100 HU,延迟4 s启动扫描,扫描范围自膈肌下1 cm至颅顶,扫描方向为足头方向。A组采用70 kV固定管电压,B组采用100 kV固定管电压,均采用自动管电流调制(CARE Dose 4D),图像质量参考成像条件为100 kVp、288 mAs,其它扫描参数:前瞻性心电门控,65% R-R间期,螺距3.2,0.25 s/r,探测器准直宽度192×0.6 mm,重建层厚0.75 mm,重建间隔0.50 mm,重建算法为高级模拟迭代重建(advanced modelled iterative reconstruction,ADMIRE),迭代强度3,血管重建卷积核Bv40。

3.图像评价

所有图像传输至Siemens Syngo.via工作站,使用多平面重组(MPR)、最大密度投影(MIP)、曲面重组(CPR)和容积再现(VR)技术进行图像后处理。由两位放射科医师(分别有3年和8年影像诊断经验)分别独立进行评估,两位医师对所有被试的临床信息和扫描协议不知情。

图像质量主观评分:根据国际心血管CT协会(Society of Cardiovascular Computed Tomography,SCCT)2014年发布的心血管病血管成像指南中推荐的冠状动脉分段标准[8],将冠状动脉分为18段,分别进行评分,直径<1.5 mm的冠状动脉节段不计入评分。对颈总动脉、颈内动脉、椎动脉、大脑前动脉、大脑中动脉、大脑后动脉和基底动脉共7支头颈动脉节段进行评分。采用Likert量表方法,将所有动脉的图像质量评分分为4级:4分,图像质量优,无伪影;3分,图像质量良好,存在轻度伪影,不影响诊断;2分,图像上有中度伪影,图像质量一般,但仍可评价;1分,图像质量差,无法诊断[9-11]。评分为2~4分归为可评价血管,1分为不可评价血管。

图像质量客观评价方法:分别在升主动脉根部、左冠状动脉主干、右冠状动脉近端、颈总动脉起始部、椎动脉V1段、颈内动脉起始部、基底动脉中段、大脑中动脉M1段共8支血管内放置ROI,测量各目标血管的CT值及其标准差(standard deviation,SD),定义目标血管的SD值为噪声(noise,N)。所有ROI的放置约占血管截面积的3/4,避开血管壁的钙化、斑块、狭窄和明显运动伪影区域。左冠脉主干和右冠脉近端的CT值在曲面重组图像上进行测量,并在升主动脉根部邻近的心包脂肪内勾画ROI,测量其CT值[12];颈总动脉、颈内动脉、椎动脉和大脑中动脉的CT值,均取双侧测量值的平均值,并在同层面目标血管邻近的组织内(颈总动脉选择竖脊肌,颈内动脉和椎动脉V1段选择胸锁乳突肌,基底动脉选择脑干,大脑中动脉M1段选择M1段邻近的脑组织)勾画ROI,测量其CT值,勾画ROI时应避开血管、骨骼和钙化。按照公式(1)和(2)分别计算各支动脉的信噪比(signal noise ratio,SNR)和对比噪声比(contrast noise ratio,CNR):

(1)

(2)

4.辐射剂量

每次扫描结束后记录机器自动生成的容积CT剂量指数(volume CT dose index,CTDIvol)和剂量长度乘积(dose length product,DLP),并按公式(3)计算效辐射剂量(effective dose,ED):

ED=DLP×k

(3)

本研究中胸部和头颈部扫描的k值分别取0.014 mSv/(mGy·cm)[13]和0.0031mSv/(mGy·cm)[14]。

5.统计分析

使用SPSS 22.0软件进行统计分析。定量资料以均数±标准差表示,分类变量以频数或百分数表示。两组图像质量主观评分的比较采用Wilcoxon秩和检验。对两位医师评分的一致性分析采用Kappa检验(Kappa≥0.75为一致性好,Kappa<0.4为一致性欠佳)。对两组图像的客观质量评价指标(CT值、图像噪声、SNR和CNR)及辐射剂量(CTDIvol、DLP、ED)的比较采用两独立样本t检验(经检验所有指标的测量数据符合正态分布)。以P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

1.基本临床资料和扫描参数

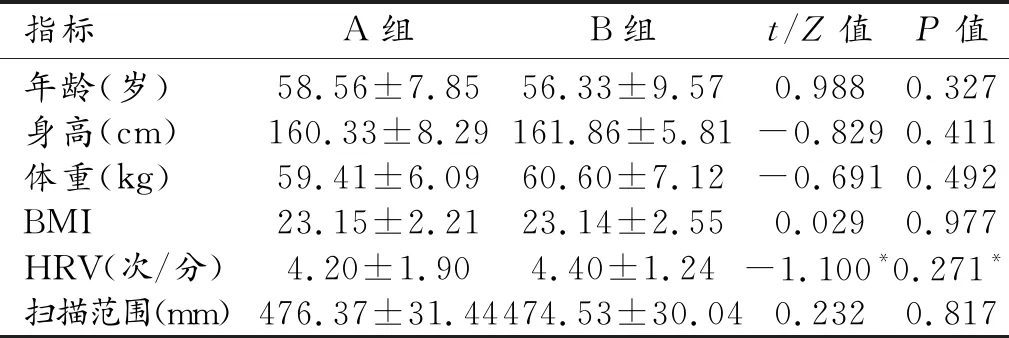

所有检查顺利完成,无并发症发生。两组患者基本临床资料和扫描参数的比较见见表1。两组之间年龄、身高、体重、BMI、心率、扫描前HRV和扫描范围的差异均无统计学意义(P>0.05)。

表1 患者基本临床资料及扫描信息

2.两组图像主观评分的比较

在冠状动脉节段分析的基础上,对其图像质量进行主观评价。A组有384个冠状动脉节段纳入评价,图像质量为优、良好、一般和差的节段分别占87%(334/384)、10.9%(42/384)、1.3%(5/384)和0.8%(3/384)。B组有388个冠状动脉节段纳入评价,图像质量为优、良好、一般和差的节段分别占87.6%(340/388)、10.1%(39/388)、2 %(8/388)和0.3%(1/388)。两组图像的平均评分分别为3.84和3.85,两组间图像质量评分的差异无统计学意义(Z=-0.257,P=0.797)。两位医师对冠状动脉图像质量评分的一致性好(A组:Kappa=0.807,P<0.001;B组:Kappa=0.781,P<0.001)。

对7支头颈动脉进行图像质量主观评价,A组有208个头颈动脉节段纳入评价,图像质量为优、良好和一般的节段分别占92.3%(192/208)、7.2%(15/208)和0.5%(1/208)。B组有207个头颈动脉节段纳入评价,图像质量为优、良好、和一般的节段分别占94.7%(196/207)、4.3%(9/207)和1.0%(2/207)。两组中均没有图像质量差(1分)的血管节段,平均评分分别为3.92和3.94,两组之间图像质量主观评分的差异无统计学意义(Z=-0.961,P=0.337)。两位医师对头颈动脉图像质量评分的一致性好(A组:Kappa=0.804,P<0.001;B组:Kappa=0.817,P<0.001)。

3.两组图像质量的客观评价

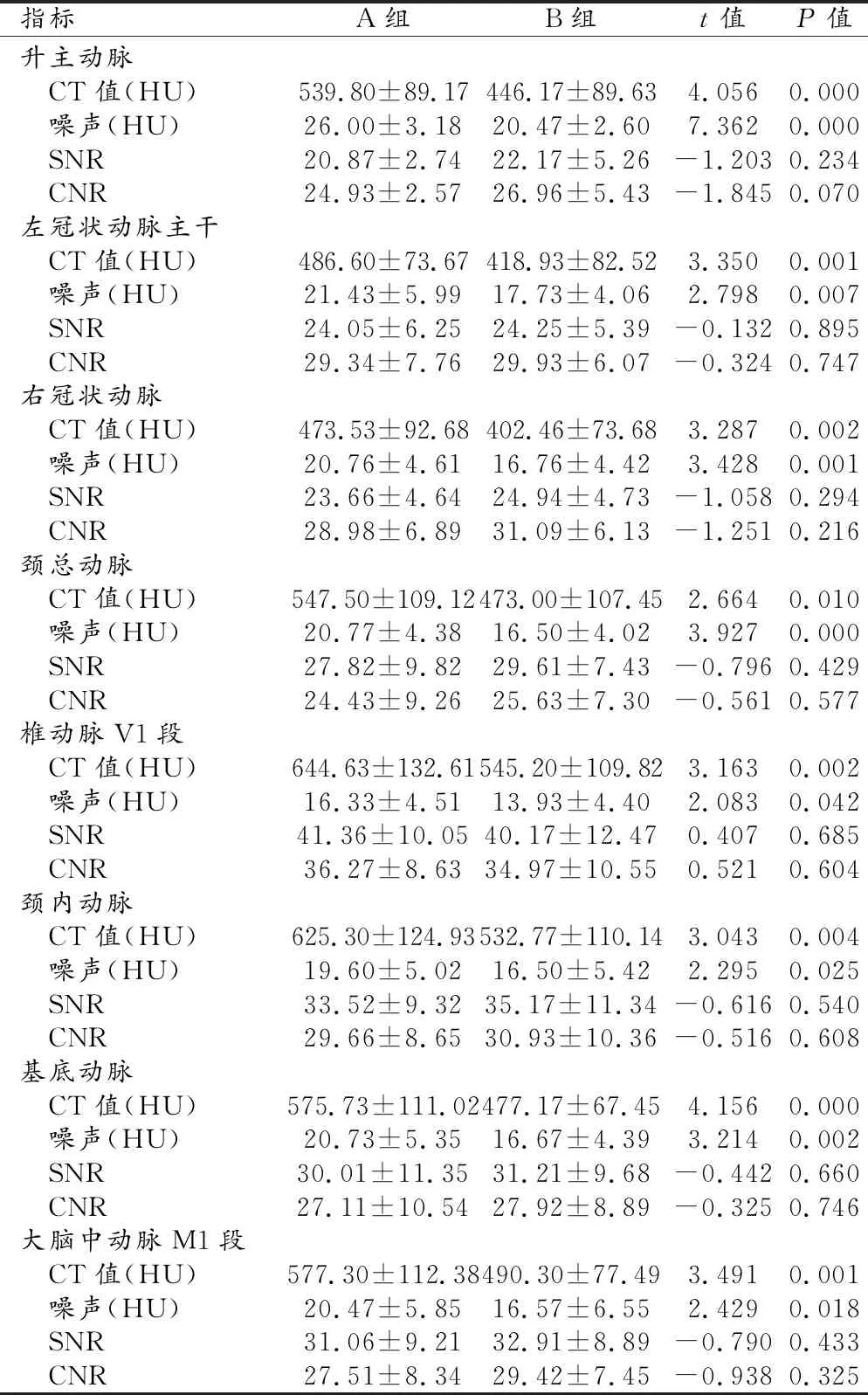

对两组中8支血管的图像质量客观评价指标进行比较,详见表2。

表2 两组图像质量客观评价指标

A组中所有血管节段的CT值大于B组,差异均有统计学意义(P<0.05)。A组中所有血管节段的图像噪声大于B组,差异均有统计学意义(P<0.05)。两组间所有血管节段的SNR和CNR的差异均无统计学意义(P>0.05)。

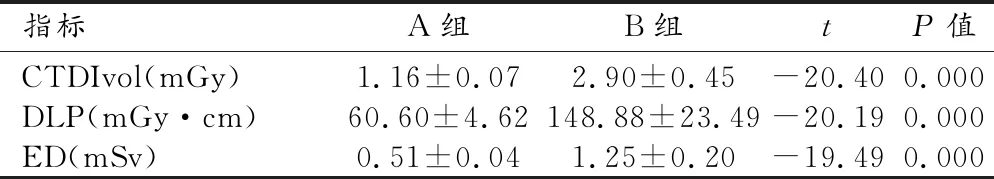

4.两组辐射剂量的比较

A组的3项辐射剂量指标值(CTDIvol、DLP、ED)均显著低于B组,差异有统计学意义(P<0.05)。A组的ED较B组下降了59.2%,详见表3。A组对比剂(30mL)用量较B组(40mL)减少了25%。

表3 两组辐射剂量的比较

讨 论

本研究的目的是合理的将冠状动脉、头颈动脉一站式成像时辐射剂量和对比剂用量降至极低水平。在本研究中,对于冠状动脉和头颈动脉一站式成像,我们评估了图像质量、辐射剂量和对比剂用量。通过第三代双源CT大螺距扫描模式,采用70 kV管电压,ED降至(0.51±0.04) mSv,对比剂用量降至30 mL,一站式扫描冠脉动脉、头颈动脉成像质量均较好(图1);与100 kV管电压相比,ED降低了59.2%,对比剂减少了25%,并且有着同等可评价的图像质量(图2~5)。

在目前常规CT检查中,CTA对于冠脉动脉和头颈动脉的扫描需要分两次进行,这样容易增加辐射剂量和对比剂用量,检查相对费时。随着CT技术的快速发展,也曾有学者对于冠状动脉、头颈动脉一站式成像进行过探讨。张晓东等[15]尝试采用256层CT前瞻性心电门控对冠状动脉、头颈动脉进行一站式成像,扫描的辐射剂量为(7.0±0.8) mSv,对比剂用量为90 mL,获得了良好的图像质量。Wang等[16]采用第二代双源CT大螺距扫描进行冠状动脉、头颈动脉一站式成像,并与单独完成的冠状动脉成像的图像质量进行对比,结果显示两种扫描方法获得的图像质量具有可比性,DLP为(256.3±24.5) mGy·cm,对比剂用量为65 mL。Sun等[14]采用第二代双源CT大螺距扫描对冠状动脉、头颈动脉进行一站式成像,验证了一站式成像对于诊断血管狭窄具有较高的准确性,辐射剂量降低至(1.42±0.44) mSv,对比剂用量为60 mL。这些研究均证实了冠状动脉和头颈动脉一站式扫描的可行性,所用的设备基本为第二代双源CT机,张晓东等[15]和Wang[16]等采用的是120 kV的管电压,辐射剂量非常高,Sun等[14]采用100 kV管电压后辐射剂量大幅下降,但是对比剂用量仍较高,对心率的要求(需要<65次/分)也更苛刻。目前国内外文献中涉及运用第三代双源CT机对冠状动脉、头颈动脉进行一站式成像的研究很少,本课题组对第三代双源CT机进行冠状动脉和头颈动脉的低辐射剂量低对比剂用量一站式成像的可行性和成像质量进行了分析。

在各种降低辐射剂量的方法中,降低管电压是最有效的方法。这是由于辐射剂量与管电压的平方成正比,因此70 kV管电压较常规管电压(120 kV)扫描可显著降低辐射剂量。此外,随着管电压的降低,X线束的有效光能更接近碘的衰减k缘[17],70 kV管电压扫描可以显著增强图像的对比度,从而可相应的降低对比剂的用量,也因此可降低对比剂诱发肾病的风险[18]。然而,70 kV管电压扫描也存在一定的局限性,包括图像噪声的增加和图像质量的降低。在以往的CTA检查中,图像质量在70 kV管电压条件下受到很大限制,这是因为以前的CT系统的管电流输出受限(500 mA),为了使图像质量满足诊断要求,需要更高的管电流或采用迭代重建技术来补偿因管电压降低而造成的图像质量下降[19]。第三代双源CT为了克服图像噪声的增加,采用了先进的ADMIRE迭代重建算法,120 kW双球管的最大峰值管电可高达1300 mA[17]。新的迭代重建算法(ADMIRE)与传统重建算法(filter back projection,FBP)相比,降低图像噪声的效果更显著,且能显著降低辐射剂量和对比剂用量[20]。前瞻性心电门控大螺距扫描模式与70 kV管电压联合使用,实现了亚mSv(<1.0 mSv)条件下完成冠状动脉CTA并获得较满意的图像质量[9,10,21]。Zhang等[10]的研究显示在冠状动脉成像中采用70 kV管电压较100 kV管电压的辐射剂量降低了75%。70 kV管电压在头颈部CTA中也实现了辐射剂量的显著降低,70 kV管电压相较于100 kV管电压的辐射剂量降低了56%[11]。

第三代双源CT机的机架旋转速度(0.25 s/r)和移床速度(737 mm/s)极快,时间分辨率达66 ms,大螺距扫描模式下使得对于患者心率的要求降低,且扫描速度提高。在本研究中,完成冠状动脉、头颈动脉一站式扫描仅需(0.75±0.12) s ,这也为减少对比剂注射时间提供了支持,从而可以进一步减少对比剂用量。本研究在既往70 kV管电压条件下单独完成的极低对比剂用量冠状动脉CTA[10]和极低对比剂用量头颈动脉CTA[11]的研究基础上,采用30 mL对比剂完成扫描,并利用超短扫描时间来识别对比剂峰值时间。

本研究在70 kV管电压和30 mL对比剂用量下,得到了较好的血管增强图像,与100 kV管电压、40 mL对比剂的扫描方案相比,SNR和CNR均无明显差异。这是由于在70 kV时CT值增大,而图像噪声由于管电流增大和先进的ADMIRE迭代重建算法,所增加的幅度得到了比较好的控制。在Meinel等[22]的研究中采用第三代双源CT对冠状动脉CTA体模进行扫描,管电压为70~150 kV,结果显示在70 kV和80 kV时血管的CNR最高。Higashigaito等[23]运用第三代双源CT在评价冠状动脉搭桥血管时,发现在低千伏时允许减少对比剂用量并能保持恒定的CNR。本研究中所有血管的CT值均达到诊断要求(>325 HU)[24-25],SNR和CNR也满足了先前报道的冠状动脉和头颈动脉诊断研究的要求[11-12,26-27]。辐射剂量和对比剂用量低于既往的研究报道[14-16]。本研究结果表明,第三代双源CT可以实现冠状动脉、头颈动脉一站式成像,图像质量较好,评估者一致性较高,最重要的是,我们使用了极低的辐射剂量和极低的对比剂用量。

本研究的主要局限性是缺乏与金标准DSA的直接比较,来评估这种方法的诊断效能。然而,第三代双源CT极低剂量在分开检查的冠状动脉和头颈动脉已经被证实是可靠的[10-11]。另一个局限性是对患者有一定的要求(心率≤75次/分,BMI≤26 kg/m2),因为这是一个前瞻性扫描模式下极低辐射剂量、极低对比剂用量的初步可行性研究,为了避免组内高心率和肥胖者对于血管评价和图像质量可能产生的影响。最后,本研究的样本量较小,在后续的工作中,我们还需要更大的样本量做进一步探讨。

总之,第三代双源CT使用70 kV管电压、30 mL对比剂行冠状动脉、头颈动脉一站式成像,获得了较好的血管增强图像,对患有冠状动脉和头颈动脉疾病的患者实现一站式低剂量检查具有重要的临床意义。