唐代律賦中的“以題爲韵”補議

——與王士祥先生商榷

2020-12-30馮芒

馮 芒

“以題爲韵”是詩賦的一種限韵方式,指按照題字進行押韵、并把題字用於韵脚之中。它首現于唐太宗第七子蔣王李惲的《五色卿雲賦》上,後成爲唐代律賦中十分常見的一種限韵方式。及至清代律賦,賦家仍在使用“以題爲韵”。不僅是在我國,受我國影響的東亞文化圈中也可見其身影。如日本平安朝文人紀長谷雄的《柳化爲松賦》下注“以題爲韵”,越南阮朝曾在科場上以“以題爲韵”的方式課賦。儘管“以題爲韵”已經遠播於域外,但或許因其僅僅是限韵的一種方式而很少引起關注。隨著唐代律賦研究的日益深入,開始有學者討論“以題爲韵”,但依然留有進一步研究的餘地。拙文試在修正前輩學者研究成果的基礎上再次探討唐代律賦中的“以題爲韵”,并試從另一視角來展開唐代律賦限韵方式的研究。

一、 “以題爲韵”歷來的研究及問題

歷史上關於“以題爲韵”的論述首推各種清人的賦話。浦銑《復小齋賦話》上卷云:

唐賦限韵,有以題爲韵者,“賦”字或押或不押,姑舉一二,如元稹《郊天日五色祥雲賦》、郭適《人不易知賦》、劉珣《渭水象天河賦》,俱押“賦”字;王起《元日觀上公獻壽賦》、王棨《聖人不貴難得之貨賦》、吕令問《掌上蓮峰賦》,俱不押“賦”字。

浦銑的説法是確切的,我們後面的材料可以證明,但他終究只是引例,没有詳論“以題爲韵”。另,李調元《賦話》卷四云:

唐人限韵,有云以題爲韵者,則字字叶之。以題中字爲韵者,則就中任用八字,不必字字盡叶也。

其中,“以題爲韵”被李調元斷爲“字字叶之”,因不合實情而常爲研究者所指摘。王芑孫則在《讀賦卮言·官韵例》中表述如下:

有以題爲韵者,此例甚多不必舉。有以題爲韵而減其字者,如王棨《詔遣軒轅先生歸羅浮舊山賦》,以題中八字爲韵;路季登《皇帝冬狩一箭射中雙兔賦》,以題上六字爲韵。有以題爲韵而增其字者,如唐人《花萼樓賦》,下注“以‘花萼樓賦一首并序’爲韵”;唐人《秦客相劍賦》,下注“以‘決浮雲清絶域通題’爲韵”。有以題爲韵而不限其何字及幾韵者,如周存《太常新復樂懸冬至日薦之圜丘賦》,下但注“以題中字爲韵”。(中略)有以題爲韵而限作依次用者,如陸宣公《聖人苑中射落飛雁賦》,注明“以題爲韵次用”之類。

儘管王芑孫就“以題爲韵”進行了詳細的分類并舉出了例子,但其中很多分類其實是他利用了“以題爲韵”的表述方法而已。若加以補充的話,王氏注以“此例甚多不必舉”的“以題爲韵”是指文獻中標記成“以題爲韵”的一類,所謂“以題爲韵而減增云云”實質是指那些標記成“以題中字爲韵”等類型的。王氏的論述顯然也不利於我們釐清唐代律賦真實的限韵方式。

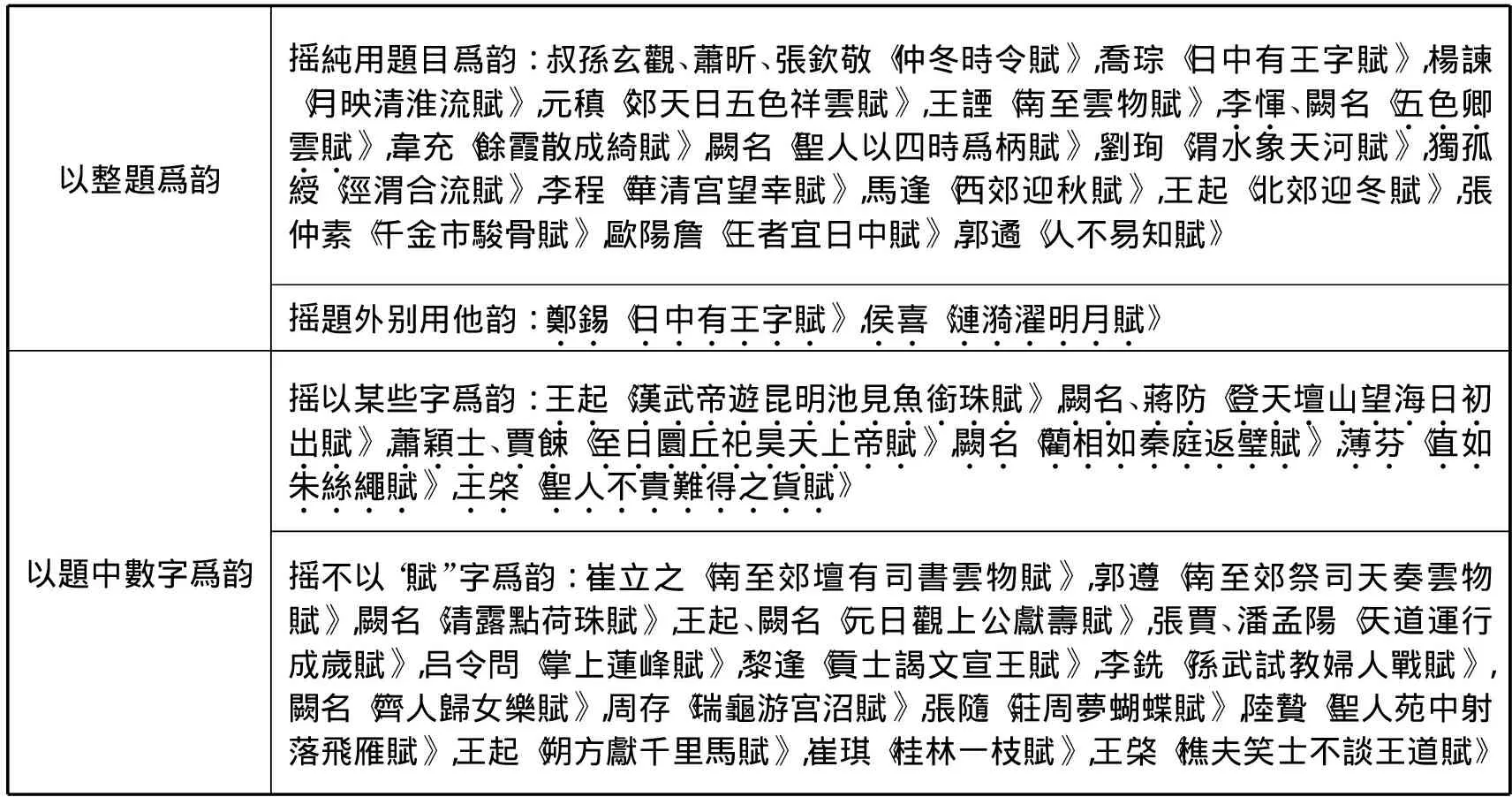

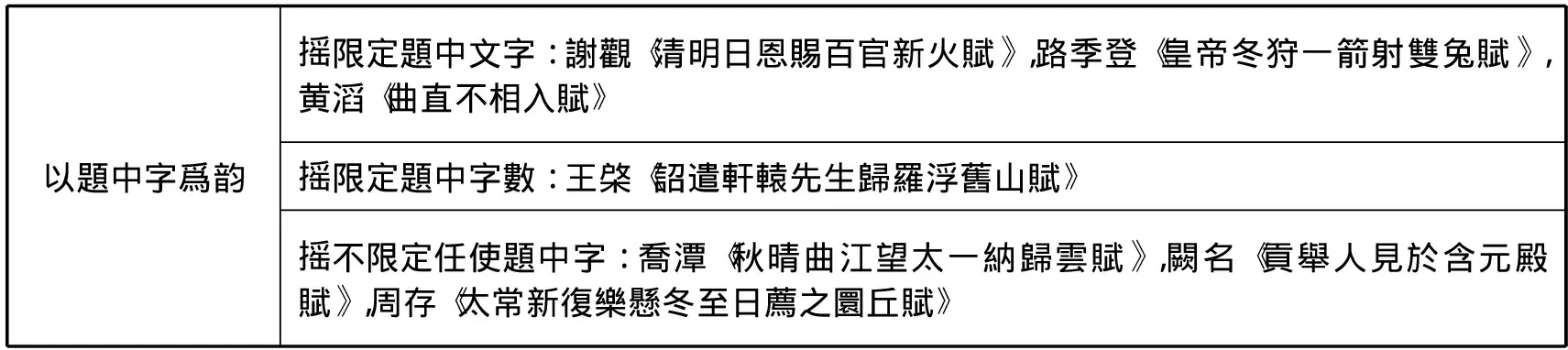

今人對“以題爲韵”的論述要以李曰剛、鄺健行、趙成林、彭紅衛、王士祥等先生爲代表,其中又以王士祥先生最爲詳盡。王先生依《文苑英華》《全唐文》首次徹查了現存唐代律賦中明確標注“以題爲韵”的賦作,并且就“以題中字爲韵”的賦作也進行了梳理分析。下面以表格的形式來再現他的整理成果,表中的加點賦作是後文要予以討論的。

表1 “以題爲韵”一覽表

表2 “以題中字爲韵”一覽表

就“以題爲韵”的分類標準而言,王先生針對前人所論的“字字叶之”分作“以整題爲韵”和“以題中數字爲韵”兩大類。此分法抓住了問題的關鍵,即“以題爲韵”看似李調元所説的“字字叶之”,實際上存在很多“非字字叶之”。再加之對“以題中數字爲韵”的考察,王先生有了如下的認識:

“以題爲韵”和“以題中字爲韵”是相通的,“以題爲韵”中既有以整題爲韵者又有“以題中字爲韵”者,而“以題中字爲韵”者也有除題目中“賦”字外餘字盡押的情形,二者合則爲一,分則爲二,是一個問題的兩種表現形態。

“以題爲韵”和“以題中字爲韵”名爲試賦限韵中的兩類,實則爲一個問題的兩種表現形式,二者具有相通性。

他進一步指出:“由於題和韵的特殊關係,‘以題爲韵’和‘以題中字爲韵’之韵在注解題目方面的功能不復存在。”

“官韵之設,所以注題目之解,示程式之意,杜剿襲之門”(王芑孫語),誠如王士祥先生所言,“由於‘以題爲韵’和‘以題中字爲韵’之韵皆以題目爲本,其注解題目的功能自然也就無從談起了”。那麽作爲“官韵之設”的“以題爲韵”和“以題中字爲韵”,主要是起到“示程式之意”和“杜剿襲之門”的作用,其中“杜剿襲之門”又主要是針對場屋之上而言,因此“以題爲韵”和“以題中字爲韵”最首要的功能可以説是“示程式之意”。“程式”即爲“規範”,是對律賦寫作的嚴格要求,從這個角度來講,“以題爲韵”應該有其自身的程式要求,在押韵上應該較之於“以題中字爲韵”更爲嚴格,若不然,實在是没有必要從字面上將“以題爲韵”和“以題中字爲韵”區别開來。

基於上述考慮,筆者以爲文獻中既然存在“以題爲韵”和“以題中字爲韵”的設定區别,就不宜簡單地把兩者看成一個問題,而是應該依據文獻本身、從“示程式之意”的角度來再次追究這兩者的本真。

二、 “以題爲韵”之再考察:“示程式之意”的“官韵之設”

(一) 以整題爲韵

首先來看王士祥先生所分的“以整題爲韵”這一類。經過對所有賦作的押韵進行分析後,先生進一步分作“純用題目爲韵”、“題外别用他韵”兩種情形。其中存在兩個問題需要補充説明。

第一是李惲的《五色卿雲賦》。該賦收録於《文苑英華》卷一二、《全唐文》卷九九、《歷代賦彙》卷六,經檢韵脚後可知分别押了“五”字韵(上聲麌·姥韵)、“雲”字韵(上平聲文韵)、“色”字韵(入聲職韵)和“卿”字韵(下平聲清·庚韵),并未押“賦”字韵,因此當入王先生所説的“以題中數字爲韵”這類。

第二是先生認爲“以整題爲韵時,首先作者要將題目中的每一個字及所屬韵部用來押韵,同時還允許押用限定之外的其他韵部”。具體來説就是以鄭錫《日中有王字賦》和侯喜《漣漪濯明月賦》爲證,來説明“以整題爲韵”中存在“題外别用他韵”的情況。筆者認爲這種講法似有不妥,從“官韵之設”的設定層面來説,“以題爲韵”與“押用題外之韵”是矛盾的。“允許押用題外之韵”顯然違反了“程式之意”,若出現“題外别用他韵”恐怕只能以作者落韵進行解釋。下面就來看鄭錫和侯喜的押韵情況。

鄭錫《日中有王字賦》依王先生所説存在三個問題:

一、 篇首二句“至陽之精,内含文明”之“精”、“明”分别爲平聲“清”韵和“庚”韵,二韵通用但均不屬於題字所在韵部;二、 “禋六宗”之“宗”字爲平聲“冬”韵,雜於“東”韵之中,對照宋本《廣韵》,平聲“東”韵爲“獨用”,故不當與“冬”韵通押;三、 “皇上以爲命不于常,惟德是據,災逐祥啓,福隨禍著”之“據”、“著”爲去聲“御”韵,宋本《廣韵》注“御”韵爲“獨用”,故不當與去聲“暮”韵、“遇”韵交叉使用。

概括來説其實是兩個問題,即,一是“精”、“明”兩字出韵,二是“冬”韵與“東”韵通押、“御”韵與“暮”、“遇”兩韵通押。關於“精”、“明”出韵的問題,若觀篇首四句“至陽之精,内含文明。成命宥密,神化陰騭”,則不排除鄭錫起初欲將此四句作成隔句對的可能性。儘管這四句作爲隔句對并不工整,但假設鄭錫確有此意就可知他是没有“題外别用他韵”之意圖的。關於鄰韵通押的問題,需要注意的是: 以宋《廣韵》之獨用同用來檢證唐代律賦的押韵并無不當,但唐詩之中亦存不合《廣韵》之處。因此筆者以爲《廣韵》雖是重要參照,但每字必依《廣韵》則過於嚴苛。有研究者以《全唐文》爲範圍考察過唐代律賦的用韵,“東鍾部東冬鍾三韵系”中“東冬同用”有六例,“魚模部魚虞模三韵系”中“魚虞模同用”有八例,故鄭錫并非有意“題外别用他韵”。

侯喜《漣漪濯明月賦》則爲王先生指出結尾“别用他韵”。該賦結尾作:

嗟夫!月霽乃明,水煩則濁。(中略)則安得輕飆暫拂,水鏡動於秦臺;纖埃不飛,玉璧吐於荆璞。含輝發彩,似忠臣之沃明君;□□□□,如後進之資先覺。豈徒比其光麗而已。

問題出在,“尾句不管是以‘麗’字結尾還是以‘已’字收束,所屬韵部均異於題中字所屬韵部”,即“濯”字韵(入聲覺韵),“麗”是去聲“霽”韵,“已”是上聲“止”韵,均不可能與入聲“覺”韵通押。不過,王先生也已經指出“似忠臣之沃明君”與“如後進之資先覺”相對,那麽“含輝發彩,似忠臣之沃明君;□□□□,如後進之資先覺”,則顯然爲隔句對,與“含輝發彩”相對的四字句當爲脱簡。遺憾的是查閲收録此賦的現存諸文獻——《文苑英華》卷六、《全唐文》卷七三二、《歷代賦彙》卷四——莫不如是,因此我們有理由懷疑最末句“豈徒比其光麗而已”的真實性,無法排除其爲錯簡或存在文字訛變的可能性。侯喜恐非“題外别用他韵”。

鑒於上,以鄭錫《日中有王字賦》和侯喜《漣漪濯明月賦》去證“題外别用他韵”值得商榷,筆者認爲王先生所分之“以整題爲韵”是不允許旁涉題外韵部的。

(二) 以題中數字爲韵

依王先生所論,“以題爲韵”中的“以題中數字爲韵”這一類實質上就是“以題中字爲韵”,但如前文所及,若果真實質相同,文獻上爲何要把這一類注以“以題爲韵”而不是“以題中字爲韵”呢?

先來看“不以‘賦’字爲韵”的這一細目類别。如照王先生的整理統計,其數量達到了十七篇之多,再加上前文修正的李惲《五色卿雲賦》,目前數量共計十八篇。這一細類的特點是除題中“賦”字以外餘字盡押。作爲賦題,没有“賦”字并不會影響作者對賦題的理解,“以題爲韵”之“題”包不包括“賦”字是無關緊要的,因此把“以題爲韵”作成除“賦”字以外餘字盡押的形式也無可厚非。這種形式的賦作至少存在十八篇,與“以整題爲韵”的二十篇幾成對半,也説明了很多唐人是接受并切實實踐了這種押韵方法的。在唐人心中,“以題爲韵”意味著“賦”字可押可不押,這點是没有疑問的。所以“不以‘賦’字爲韵”這一細類的實質與“以題中字爲韵”還是不同的,這十八篇律賦的作者在寫作“以題爲韵”時不存在要押“題中數字”的想法,而是自認爲恪守了“程式之意”。

問題主要出在“以某些字爲韵”這一細類上。依王先生之言,此類中的八篇律賦出現了不管“賦”字有無、題中别有他字未押的情況,具體是:

王起《漢武帝遊昆明池見魚銜珠賦》:“見魚銜珠賦”五字漏而未押;闕名、蔣防《登天壇山望海日初出賦》: 未見“初”字;蕭穎士、賈餗《至日圜丘祀昊天上帝賦》: 未見“祀”、“賦”二字;闕名《藺相如秦庭返璧賦》: 未見“相”、“賦”二字;薄芬《直如朱絲繩賦》: 未見“朱”、“賦”二字;王棨《聖人不貴難得之貨賦》: 未見“貴”、“賦”二字。

然而這些分析有不確之處,首先需要更正的是,“蕭穎士、賈餗《至日圜丘祀昊天上帝賦》中未見‘祀’、‘賦’二字”,恐是王先生之誤植,經檢兩人賦作後可知,先生原意應爲: 蕭穎士《至日圜丘祀昊天上帝賦》中未見“祀”、“賦”二字;賈餗《至日圜丘祀昊天上帝賦》中未見“丘”、“賦”二字。但産生不確的最主要原因是没有考慮律賦押韵中的“解鐙”現象。唐人撰《賦譜》中就“解鐙”有解説如下:

又有連數句爲一對,即押官韵兩個盡者,若《駟不及舌》云:“嗟夫,以駸駸之足,追言言之辱,豈能之而不欲;蓋喋喋之喧,喻駿駿之奔,在戒之而不言。”是則“言”與“欲”并官韵,而“欲”字故以“足”、“辱”協,即與“言”爲一對。如此之輩,賦之解鐙。時復有之,必巧乃可。

《駟不及舌賦》乃唐人陳仲師之賦,收于《文苑英華》卷九二、《全唐文》卷七一六、《歷代賦彙》卷六七,題下限韵“是故先聖、予欲無言”。陳氏以“以駸駸之足,追言言之辱,豈能之而不欲;蓋喋喋之喧,喻駿駿之奔,在戒之而不言”,此一聯隔句對,押了“欲”“言”兩個官韵,分别是用“足”、“辱”、“欲”字來叶“欲”字韵(入聲濁韵),用“喧”、“奔”、“言”字來叶“言”字韵(上平聲元·魂韵)。這種叫做“解鐙”的手法常見於唐代律賦之中,只是運用上存在一定的技術難度。

回到王先生所舉的八例律賦中,蕭穎士《至日圜丘祀昊天上帝賦》有“政教之始,莫重乎郊祀;郊祀之先,莫尊乎昊天”一聯隔句對,其中“始”“祀”兩字押了“祀”字官韵(上聲止韵);賈餗《至日圜丘祀昊天上帝賦》有“於是採遺範於周,故封土以成丘;取法於乾,故象形以應圓。”一聯隔句對,其中“周”“丘”兩字押了“丘”字官韵(下平聲尤韵);王棨《聖人不貴難得之貨賦》有“只如照車於魏,徒稱徑寸之貴;易地於秦,虚重連城之珍”一聯隔句對,其中“魏”“貴”兩字押了“貴”字官韵(去聲未韵)。因此這三例律賦實則是除題中“賦”字以外餘字盡押。

其餘五例律賦確如王先生所言,均存在漏押的問題。但考察至此,我們發現若拋開“賦”字不論,“以題爲韵”的主流還是“題字盡押”的。更新數據可知,押了“賦”字的“以題爲韵”有二十篇,不押“賦”字的“以題爲韵”有二十一篇,兩者合計四十一篇。相較於四十一篇的“大數據”而言,漏押的五例并不影響我們得出如下結論: 唐代律賦的“以題爲韵”作爲“官韵之設”有明確的“程式之意”,即除題中“賦”字以外的題字須“字字叶之”,“賦”字則可叶可不叶。反倒是這漏押的五例有進一步追究的價值,下一節就以白居易律賦中的“以題爲韵”爲例來切换研究視角,去具體探討這五例律賦。

三、 視角轉换下的唐代律賦限韵方式研究

(一) 白居易律賦中的“以題爲韵”

今人研究白居易的詩文主要依靠《白氏文集》,再輔以被歷代詩文總集所收録的白氏詩文。就版本而言,僅《白氏文集》就有諸多鈔本和刊本傳世,加上總集就形成了更爲豐富的校勘資料。其中一篇律賦的賦題與題下注在諸本之間存有異同,甚至出現了某些版本把本非“以題爲韵”的官韵誤作“以題爲韵”的情況,下面就以表格的形式來一探究竟。

表3 白居易《漢高帝/祖斬白蛇賦》的諸本異同一覽表

首先來看賦題,出現了① 漢高帝斬白蛇賦;② 漢高皇帝親斬白蛇賦;③ 漢高祖斬白蛇賦,這三種文本。其中①或③爲原題,②屬衍誤。

日本金澤文庫舊藏的《白氏文集》是最接近白居易原作面貌的古鈔本之一,其祖本可追溯到開成四年(839)白居易敬獻給蘇州南禪院的六十七卷本,由豐原奉重進行校合批點。在金澤文庫《白氏文集》卷二一中,目録録作“漢高帝斬白蛇賦”;正文題作“漢高帝斬白蛇賦”,其中“帝”與“斬”之間書有插入符,旁有豐原奉重的校合注“親摺本”。可知抄寫的底本作“漢高帝斬白蛇賦”,而豐原奉重對校的“摺本”作“漢高帝親斬白蛇賦”。“摺本”是我國的宋刊本,其與抄寫底本相較多一“親”字,可見宋時此賦在傳寫中就出現了改變。能够反映白集原貌的古鈔本還有日本金剛寺藏《文集抄》。《文集抄》是《白氏文集》的抄出本,其中收録了《漢高帝斬白蛇賦》《雞距筆賦》兩篇律賦。其古鈔本之一的金剛寺本是日本建治二年(1276)九月在京都白川轉抄的本子,底本是桑門願海于建治元年(1275)五月九日在鐮倉書寫的本子,該本編次形態與文字内容都較好地保留了唐代鈔本的原貌,詳情可參後藤昭雄先生的論述。《文集抄》金剛寺本同《白氏文集》金澤文庫本一樣,賦題也作“漢高帝斬白蛇賦”。由上可以推定,該賦賦題在唐鈔本中多作“漢高帝斬白蛇賦”,而宋代刊刻却已出現衍一“親”字的錯誤。

北宋總集《文苑英華》作“漢高祖斬白蛇賦”,與“漢高帝斬白蛇賦”有一字不同,也是接近此賦原題的。到底是《文苑英華》把原題中“帝”字誤作“祖”字,還是原題就爲“祖”字,不好妄下判斷,畢竟距白居易時代不遠的五代人王定保所撰《唐摭言》中也有“漢高祖斬白蛇賦”的記載,所以原題還是暫作“漢高帝/祖斬白蛇賦”。後來的《歷代賦彙》與《全唐文》均作“漢高祖斬白蛇賦”,與原題接近,而《白氏文集》的幾個重要刊本則有了較大改變。南宋紹興本的《白氏文集》多出了“皇”和“親”兩個字,其後的明馬元調本和四部叢刊本(日本那波本)也都是如此。顯然,《白氏文集》于宋刊刻時就有衍誤出現,并影響了後世。

接著來看題下注,出現了① 以“漢高皇帝、親斬長蛇”依次爲韵;② 以題爲韵,依次用;③ 無注;④ 以“漢高皇帝、親斬長蛇”爲韵,這四種文本。在諸多文獻中,最值得信賴的金澤文庫本和金剛寺本均以雙行小字的形式在賦題下注“以漢高皇帝親斬長蛇依次爲韵”,而紹興本與馬元調本却誤作“以題爲韵”。訛變的産生源自賦題與官韵的近似。此賦官韵爲“漢高皇帝親斬長蛇”,與衍誤的賦題“漢高皇帝親斬白蛇賦”僅僅是“長”、“白”之差,有人或許因此而擅改官韵爲“以題爲韵”。當然反過來説也有可能是“以題爲韵”之誤在先,有人據此而將原賦題增改爲“漢高皇帝親斬白蛇賦”。訛變到底發生在刊刻之時,還是刊刻所據的傳寫之本已誤,恐不可查,不過文獻傳播中出現文字訛變并不爲奇。不止如此,文字脱漏也是常有的。如《四部叢刊》本的《白氏文集》儘管屬於保留了白居易編撰原態的“先後續集本”,但它删除了很多白居易的自注,這裏的題下注明顯也是刊刻時被删掉了。再如《文苑英華》《歷代賦彙》《全唐文》這三部總集,雖然保留了八字官韵,然而“依次”這一重要信息却未能見到。類似的情況也發生在白居易《宣州試射中正鵠賦》上,題下注“以‘諸侯立戒、衆士知訓’爲韵,任不依次用,限三百五十字已上成之”,到了三部總集中僅剩了八字官韵。

由上可見,賦題以及題下注在後世傳抄、刊刻、編選等過程中均有可能發生訛脱。訛脱無非是錯誤與脱漏。錯誤可能爲改易或增删所致,改易如前舉《白氏文集》宋紹興本等出現的“以題爲韵”。再如王士祥先生曾考證《文苑英華》等文獻誤録大曆十二年(777)進士科試《通天臺賦》之官韵“洪臺獨出、浮景在下”爲“洪臺獨存、浮景在下”。增删如前舉《白氏文集》宋紹興本等出現的《漢高皇帝親斬白蛇賦》。脱漏形式上又可爲完全脱漏或部分脱漏,完全如前舉《白氏文集》四部叢刊本中整條題下注未見;部分如前舉《文苑英華》等漏載題下注中的信息。依此類推,在探討唐代律賦賦題以及題下注的原本形態時有必要考慮現存形態已經發生改變的可能性,要十分審慎地看待現存文本。

(二) 漏押的另一面: 訛脱

下面就回到上一節尚未討論的五篇律賦上。首先來看王起的《漢武帝遊昆明池見魚銜珠賦》,王先生已經指出:“題目中的‘漢武帝遊昆明池’七字俱可見於賦中,而‘見魚銜珠賦’五字則被作者漏而未押。”五個字漏而未押數量不可謂不多,那麽王起真的是把“以題爲韵”的“程式之意”理解成可以“以題中數字爲韵”嗎?經查驗王起律賦中所有的“以題爲韵”可知,其《北郊迎冬賦》是“字字叶之”,其《元日觀上公獻壽賦》與《朔方獻千里馬賦》是除“賦”字餘字盡押。由此看來,王起十分清楚“以題爲韵”的“程式之意”,漏押五字恐非實情,此賦的賦題或者題下注很有可能存在訛脱。參照前舉白居易的例子可以推想,一種可能是賦題本爲“漢武帝遊昆明池賦”,“見魚銜珠”屬於後世的衍誤。當然也有另一種可能,參表2中路季登《皇帝冬狩一箭射雙兔賦》的題下注“以題上六字爲韵”可知,“以題上幾字爲韵”是“以題中字爲韵”的一種表述方式,王起此賦抑或題下本注“以題上七字爲韵”,後世訛爲“以題爲韵”。

再來看闕名、蔣防的《登天壇山望海日初出賦》,這兩篇均未押題中“初”字。雖然不能排除兩人漏押或者説是偷韵的可能,但兩人“不約而同”地漏掉或者偷掉“初”字,不得不令人深思。表2中的謝觀《清明日恩賜百官新火賦》下注“以題爲韵除清字”,這提示我們《登天壇山望海日初出賦》有可能本爲“以題爲韵除初字”,後世脱漏爲“以題爲韵”。

闕名《藺相如秦庭返璧賦》據《文苑英華》卷一一六、《全唐文》卷七九三、《歷代賦彙》卷九六可知作者爲李爲,《文苑英華》于此賦文末明確注以“未見相字官韵”。這一賦題唯李爲之作僅存,不知是否存在同題賦作,無法拿來比較。然李爲現存賦作三篇,其中律賦兩篇,除此《藺相如秦庭返璧賦》外還有《握中有玄璧賦》(以“希代之珍、耀乎掌握”爲韵)。《握中有玄璧賦》全文354字,依次押“希”字韵(平聲韵)、“耀”字韵(仄聲韵)、“乎”字韵(平聲韵)、“掌”字韵(仄聲韵)、“珍”字韵(平聲韵)、“握”字韵(仄聲韵)、“之”字韵(平聲韵)、“代”字韵(仄聲韵),可見是一篇平仄相間的八韵律賦。李爲兩《唐書》無傳,據《全唐文》可知爲“大中時進士”,唐代後期課賦以八韵、四平四仄爲常式,曾經應舉的李爲應該是擅長這種八韵律賦的寫作。再觀其《藺相如秦庭返璧賦》,全文338字,依次押“秦”字韵(平聲韵)、“璧”字韵(仄聲韵)、“庭”字韵(平聲韵)、“藺”字韵(仄聲韵)、“如”字韵(平聲韵)、“返”字韵(仄聲韵),獨不見“相”字韵(平聲韵)和“賦”字韵(仄聲韵)。儘管現存文本僅止六韵,但平仄相間的押韵次序顯然説明了李爲寫作此賦時受到其自身寫作習慣的影響,是本欲寫出一篇“標準”的八韵律賦的。唐代八韵律賦多在350至400字之間,此賦338字的篇幅稍顯不足,且全篇有前重後輕之嫌,不排除在後世流傳過程中有賦尾脱簡的可能。但唐人作賦作詩“意盡”之事亦不鮮見,如蔣凝應宏辭,祖咏應進士,李爲也有可能寫完六韵便“曳白”而止,如若屬實,李爲《藺相如秦庭返璧賦》應該是一篇没有完成的“以題爲韵”。

最後來看薄芬的《直如朱絲繩賦》,《文苑英華》于此賦文中“猗歟猗歟”之後夾注“未見朱字官韵”。“歟”字爲押“如”字韵一段的最後一字,其前一段押“直”字韵,其後兩段分押“絲”字韵、“繩”字韵,在“歟”字後作注,可見編校者已經注意到了此賦押韵爲“次用”,而在該押“朱字官韵”的地方“未見朱字官韵”。到底是有一段文字脱簡,還是薄芬漏押偷韵,不得而知。

四、 餘 論

以上是對唐代律賦中現存“以題爲韵”的補充討論。從“注題目之解”的角度説,“以題爲韵”與“以題中字爲韵”可以合爲一個問題,但從“示程式之意”的角度説,兩者還是應該“錙銖必較”,不宜混同。通過對46例“以題爲韵”的再考察,我們明確了“以題爲韵”的“程式之意”是除題中“賦”字以外的題字須“字字叶之”,它既不允許旁涉題外之韵,也不允許以題中數字爲韵。

上述結論是立足於“官韵之設”的角度,也就是從限韵的設定層面來講,但要全面地解釋現存的“以題爲韵”,還需要另兩個層面的補充。一個是文本的傳播層面,在傳播過程中,不管是傳抄還是刊刻任何一方面出了問題,都會致使目前所見文獻“名實不符”,如王起的《漢武帝遊昆明池見魚銜珠賦》便極可能是文字脱漏所致。另一個是作者的寫作層面,雖然作者本人非常清楚官韵意味著什麽,但是在實際寫作上有時是難以做到的,如李爲的《藺相如秦庭返璧賦》若真爲“意盡而止”便可能是這種情形。

就今後的唐代律賦限韵方式研究而言,至少需要上面三個層面的考慮。設定層面除了文獻解讀之外還需要“大數據”的支撑;傳播層面很大程度上依賴於文獻學的基礎作業;寫作層面更多的是具體問題具體分析。其中傳播這一層面除了傳統的文獻學方法之外,也要注意域外漢籍的利用,以及合理地提出一些假設。