经济地位对居民幸福感的影响:社会公平感的中介作用

——基于CGSS2013数据的实证研究

2020-12-28任亮宝

任亮宝

一、引言

随着我国迈入新时代,人们对美好生活的向往发生了结构性变化,超越了以往纯粹对物质生活的满足。人们对公平、正义、法治等方面的需求不断提高,当然,一些社会不稳定因素的存在也使人们产生不同程度的焦虑感和不安全感。人们对幸福生活向往的结构性变化,决定了党的执政必须着眼于人民对幸福生活愿望的完整性[1]。十九大报告中指出,必须始终把人民利益摆在至高无上的地位,“使人民幸福感、安全感、获得感更加充实、更有保障、更可持续”。在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上,习近平总书记明确指出:“为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴,是中国共产党人的初心和使命,是激励一代代中国共产党人前赴后继、英勇奋斗的根本动力。”

Frey和Stutzer认为,经济增长的目的是提高国民的福利,而主观幸福感是衡量国民福利水平高低的重要指标[2]。Ng认为,对广大居民而言,幸福即使不是生活唯一的目标,也是最主要的目标[3]。

正因幸福感在当今人们生活中的重要性,引发了心理学、社会学、经济学和政治学等众多学科学者们的关注,并取得了丰硕的研究成果,对于推动幸福感研究的多元化、全面化发展有着重要作用[4]。然而,西方经济学中“Easterlin悖论”使对于幸福感的研究莫衷一是,争论焦点之一是,经济持续增长是否意味着幸福感的不断提升[5]。基于对通货膨胀等经济问题的分析,郎咸平认为绝大多数中国人不幸福,并推测中国人自感幸福的比例不超过4%[6]。北京大学社会调查中心联合中荷人寿发布的《中国20城市居民幸福感》调查报告显示,当前中国城市居民中近3/4的人感到幸福,但相对幸福感不足。其中,二线城市幸福感最高,平均幸福感为7.35分(总分为10分),一线城市只有7.22分。研究进一步表明,更高的收入并未给居民带来更多的幸福感。一般认为,GDP增长越多,这个国家和人民就越好,但事实上人们的幸福不一定与经济增长成正比。邢占军研究发现,幸福感并没有随人均GDP和居民收入增加而相应增长[7]。朱建芳等研究发展,中国自感幸福的人群从1999年的68%增加到2001年的78%,但是平均值却从2.95下降到2.87[8]。刘军强等研究认为,之所以出现不同的研究结论,其原因来自中国改革、社会变迁与转型带来的双重影响:一方面,经济增长使人们的生活水平得到了很大改善,各种保障体系不断完善,为人们幸福感的提高奠定了基础;另一方面,各种社会问题日益凸显,疫苗、食物、非正常死亡、贪污腐败等问题,加上一些媒体或自媒体的不正当宣传,使“不幸福”被进一步放大[9]。处在转型期的中国受多元文化的冲击和影响,有必要深入探讨居民幸福感现状及影响机制,这对于维护社会稳定、促进社会和谐具有重要意义。

二、研究现状

(一)国外

西方对幸福感的研究,主要分为主观幸福感和心理幸福感两大传统。第一种观点认为主观幸福感以快乐论为基础,代表人物是希腊哲学家阿里斯底波,认为人们生活的目标在于享受极大的快乐,幸福就是所有快乐的总和。另外一种观点是以实现论为基础的心理幸福感,代表人物是亚里士多德,认为幸福就是人灵魂有逻辑部分的合德性的实现活动,而人可实现的最高善就是幸福。

近代对主观幸福感的研究最早出现于19世纪50年代后期,其中,Andrews和Withey对主观幸福感的阐释具有里程碑意义。他们认为,尽管人们生活在客观世界,但主要依据主观感受来评价生活质量的高低,而主观幸福感是人们评判的重要指标[10]。Panaccio和Vandenberghe认为,主观幸福感包括幸福感或生活满意度,以及相对存在愉悦情绪或缺乏负面情绪[11]。Diener和Ryan认为,主观幸福感描述了人们的幸福感水平,这主要根据人们对其生活的主观评价,评价既可以是正面的也可以是负面的[12]。

(二)国内

近年来,国内对于幸福感的研究主要聚焦在两个方面:一是中西方居民幸福感的对比研究。如边燕杰等研究认为,不管是英国居民还是中国居民,社会融合程度越高,个人的主观幸福感越强[13]。高良等研究认为,中西方自我建构的差异代表个人主义与集体主义的差异,中西方幸福感在本源、意义、联系与时间四个维度存在显著差异[14]。二是中国居民幸福感的影响因素研究,其中对经济因素、收入与居民幸福感关系的研究居多。董洁认为,我国城市居民主观幸福感逐年提高,而社会威胁、教育、医疗和住房等问题是影响居民幸福感的重要原因[15]。也有研究认为,社会公平状况的改善,一定程度上能够提升居民的幸福感[16]。石磊从实质民主的视角解释了中国符合民主程度越高,国民主观幸福感越强的情况[17]。张荣伟等认为,幸福感的高低取决于人们对自己生命意义的建构[18]。如果人们感知到生活缺乏意义时,会空虚、孤独、焦虑、抑郁等;如果找到生活的意义,情绪问题会自然舒解,心理会更健康,对生活会更满意,能够体验到更多的幸福和快乐,适应性会更好。因为生命的意义能够增加建设性行为,提升自我价值感、效能感和对未来的乐观程度,因此能够带来更持久的幸福感。

通过对国内外幸福感研究的梳理,学者们普遍认为经济增长和收入是影响居民幸福感的重要因素,但也一致认为不能把幸福感的提高简单归结为经济增长,而是受众多因素的影响。当然,“Easterlin悖论”对于中国学者研究本国居民幸福感仍旧产生影响,因此对于我国居民幸福感影响机制的探讨仍是当前研究的焦点之一。然而,众多研究结果的不一致性,使对于幸福感的研究和内涵理解更为复杂,有必要在本国文化背景下,继续深入探讨影响我国居民幸福感的深层原因。因此,本文基于CGSS2013年数据,梳理幸福感研究中的基本脉络,在验证已有幸福感研究中基本观点的同时,尝试揭露有关幸福感研究是否存在误区,相关数据是否真实反映了国民的幸福感,城乡居民幸福感是否存在差异。

三、数据、变量及方法

(一)数据来源

本研究主要使用中国人民大学中国调查与数据中心联合全国各学术机构共同完成的CGSS2013数据。该项调查采用多阶段分层抽样法进行,访问形式以面对面访谈为主。以我国18岁以上的城乡居民为调查对象,覆盖我国内地31个省级行政区划单位,调查共涉及100个县(区),以及北京、上海、天津、广州、深圳5个大城市,最终在全国共调查了480个村(居委会),每个村(居委会)调查25个家庭,每个家庭随机调查1人,总样本量约为12000个,收回有效样本11438个,应答率为72.17%。

(二)变量选择

1.因变量。本文选择主观幸福感作为因变量。在CGSS2013问卷中,关于变量的问题是“总的来说,您觉得您的生活是否幸福?”共有5个备选答案,分别是:1表示“很不幸福”,2表示“比较不幸福”,3表示“一般”,4表示“比较幸福”,5表示“很幸福”。

2.自变量。结合国内外分类,本研究设定的基本变量为:个体因素、家庭因素和社会因素的综合影响。具体而言,个体方面包括:性别、政治面貌、健康程度和婚姻状况;家庭方面包括:户口类型和经济地位;社会方面包括:社会公平感和社会信任。具体变量及赋值见表1:

表1 变量及赋值

(三)研究设计

本文运用STATA12.0统计软件进行统计分析。在回归统计分析中,主要采用逐步回归的方法,先后引入个体变量、家庭变量和社会变量。因此,本研究中模型设定分为模型1、模型2和模型3。其中,模型1主要分析人口学变量对居民幸福感的影响;模型2在模型1的基础上,加入家庭变量,不仅分析家庭变量对居民幸福感的影响,还分析个体变量与家庭变量对幸福感的共同作用;模型3在模型2的基础上,加入社会变量,分析三个变量对居民幸福感的联合作用。基于以上模型,提出以下假设:

1.性别、政治面貌、婚姻状况和健康程度对居民幸福感具有不同的预测作用。

2.经济地位是居民幸福感的重要影响因素,但不起决定作用。

3.社会公平感和社会信任对居民幸福感具有正向预测作用。

4.社会公平感在经济地位对居民幸福感的影响中起中介作用。

四、数据结果分析

(一)居民幸福感现状分析

通过对CGSS2013数据进行统计分析,结果表明,在被调查对象中,选择“很不幸福”“比较不幸福”“一般”“比较幸福”“很幸福”的比例分别为1.57%、7.44%、18.72%、58.46%、13.81%,如果把“比较幸福”和“很幸福”都看作幸福,那么幸福的比例为72.27%(见图1)。因此可认为,总体上我国居民的幸福感比较高。本研究结果基本上和前人的研究结果一致,统计分析和前后实证调查对比说明,近年来,我国居民的幸福感有了很大提高。

图1 居民幸福感总体分析

(二)居民幸福感影响因素的回归分析

由于学者们对我国居民幸福感的研究仍存在一定的差异,因此,有必要对数据进行深入分析,挖掘影响居民幸福的深层原因。通过梳理相关研究,建立本研究的基本假设,将影响幸福感的个体因素、家庭因素和社会因素代入方程,依次检验对幸福感的解释程度,结果如表2所示:

表2 居民幸福感影响因素回归分析

在模型1中,以幸福感为因变量,以居民的个体因素(包括性别、政治面貌、婚姻状况和健康程度)为自变量进行回归分析,统计结果表明:性别因素对居民幸福感有显著的负向预测作用,这说明相对于男性而言,女性的幸福感比较低;政治面貌对居民幸福感具有显著的正向预测作用,相比其他居民身份,共产党员的幸福感更高;婚姻状况与居民幸福感呈显著负相关,由于以未婚为参照组,说明已婚居民的幸福感更高;对于健康问题,同很不健康相比,其他健康状态的居民幸福感都比较高。总体而言,个体因素对居民幸福感的总体解释即调整后的R2为4.1%。

在模型2中,以幸福感为因变量,在居民个体因素不变的情况下,将家庭因素作为自变量加入方程进行回归分析,统计结果表明:个体因素中的性别变量、婚姻状况变量对居民幸福感的影响基本保持不变;居民政治面貌之间的幸福感差异有所降低;居住地变量上农业户口与非农户口之间并没有明显的差距;经济地位变量对居民幸福感有非常显著的正向预测作用,以远低于平均水平为参照组的居民同其他经济水平的居民在幸福感上差异显著。但是随着家庭因素的加入,尤其是家庭经济地位变量的加入,自变量对因变量的总体解释增加1倍多,由原来的4.1%增至8.7%,这说明经济因素是影响居民幸福感的重要变量之一。

在模型3中,以幸福感为因变量,在个体因素和家庭因素不变的情况下,将社会因素作为另一自变量引入方程,回归分析结果表明:社会因素中的社会公平感和社会信任度对居民幸福感都具有显著的正向预测作用,其中社会公平感对幸福感影响较大,解释率达到19.5%。另外,由于社会因素的加入,自变量对因变量的总体贡献为14.6%,大约是模型1的3倍多,是模型2的近2倍。

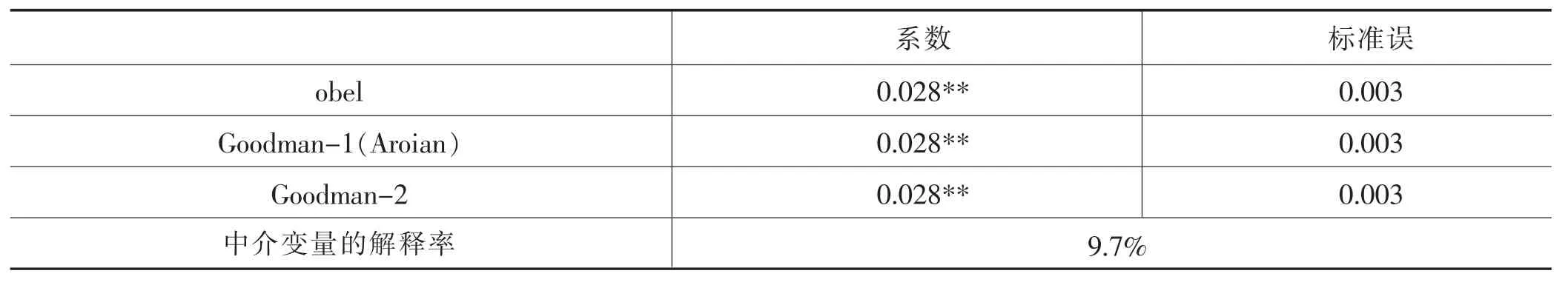

(三)社会公平感中介效应检验

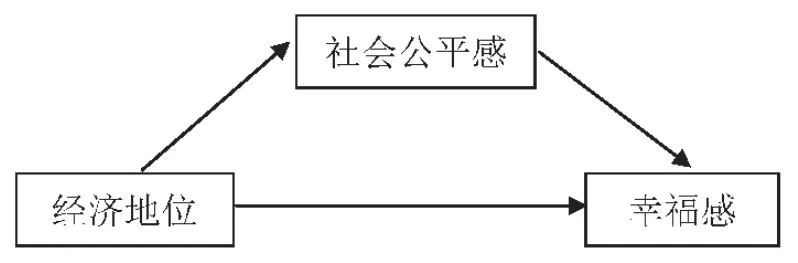

依据表1中居民幸福感影响因素的回归分析,统计结果显示,经济地位和社会公平感是影响居民幸福的两个重要因素。在模型2中,经济地位对居民幸福感的贡献值较大,并且正向预测作用非常显著;在模型3中,社会公平感对居民幸福感的贡献值比较高,且具有显著的正向预测作用。但从模型3中发现,由于社会公平感因素的加入,经济地位因素对幸福感的贡献值有所下降。统计结果表明,社会公平感的幸福感效应不完全来自经济地位,因此如图2所示,社会公平感在经济地位对居民幸福感影响中具有中介作用。

图2 社会公平感的中介作用

首先,以幸福感为因变量,以经济地位为自变量进行回归分析,统计结果显示,经济地位对幸福感的解释率为0.285,标准误为0.011。其次,以社会公平感为因变量,以经济地位为自变量进行回归分析,统计结果显示,经济地位对社会公平感的解释率为0.129,标准误为0.013。再次,以幸福感为因变量,以经济地位和社会公平感为自变量进行回归分析,统计结果显示,经济地位对居民幸福感的解释率为0.257,标准误为0.011;社会公平感对居民幸福感的解释率为0.214,标准误为0.008。通过分析,由于社会公平感变量的介入,经济地位对居民幸福感的解释率从0.285下降到0.257,进一步说明社会公平感在经济地位对幸福感的影响中起部分中介作用。中介效应检验如表3所示,三种不同检验方法都证明了中介效应存在并显著。

表3 社会公平感中介效应检验

五、结论

我国居民的幸福状况及发展趋势随着社会转型而发生变化。社会经济的稳健发展,在一定程度上提供了幸福感上升的可能性,但社会转型中存在的各种问题也对幸福感起到制约作用。影响幸福感的因素众多,不同的学科研究视角也各不相同,因此国内外研究难以取得一致结论。本文基于中国综合社会调查2013年数据,探讨了中国居民幸福感的现状,分析了居民幸福感的影响机制,研究结论如下:

第一,当前我国居民的幸福感整体而言比较高(比较幸福和非常幸福占比之和为72.21%)。尽管目前国内外对我国居民幸福感的研究结论不一致,但是以往的研究,不管是横断研究,还是追踪研究,或是国内外比较研究,大部分研究都表明当前我国居民的幸福感比较高,当然也有一小部分人感到不幸福。研究同样表明,我国居民幸福感并不是持续上升或者下降,而是与具体社会背景相联系。

第二,回归分析表明,性别、婚姻状况与居民幸福感具有显著的负相关;政治面貌和健康程度对居民幸福感具有显著的正相关。“个体因素对居民幸福感具有重要性”的结论得到了以往研究的支持,但同男性相比,女性居民的幸福感比较低。研究进一步验证了婚姻状况对居民的幸福感具有影响作用,同已婚相比,未婚居民的幸福感比较低。面对当前国内离婚率较高的状况,婚姻对居民幸福感的提升是否产生负面的影响,留待后续研究探讨。同时,回归分析结果证明健康因素是影响居民幸福感的重要因素,健康程度越高,幸福感越高,同其他健康状况居民相比,很不健康的居民幸福感最低。石智雷等研究认为,早年不幸对健康不平等产生长远影响,早年有不幸经历的人成年后的健康状况明显差于无不幸经历的人,而这种影响通过生命历程和双重累积劣势得以实现[19]。另外,李婷利用年龄、时期和队列分析方法对我国居民主观幸福感的变迁及其影响因素进行了深入分析[20],认为我国居民的总体幸福感在2003—2013年呈现单调上升的趋势,但在不同队列之间存在较大差异。因此,不能简单地说哪一代人更幸福,因为宏观社会变迁对个体幸福感的影响会与个体的生命历程发生交互作用,从而对人群产生分化结果。当然,健康状况的改善,不仅需要个体重视,同样离不开政府在公共服务方面的投入,包括医疗保险、社会保障等制度的健全。同发达国家和地区相比,我国在医疗卫生保障等方面仍旧存在不足。

第三,家庭因素中的经济地位是影响居民幸福感的重要变量,具有正向的预测作用。研究表明,不同收入水平的家庭,幸福感存在很大差异。同其他经济水平相比,远低于平均水平的居民幸福感最低。统计结果进一步说明,家庭经济水平越高,幸福感也越高。当然,在以往关于幸福感影响因素的研究中,家庭变量作为研究视角之一受到了很大重视,其中家庭收入和家庭经济地位对居民幸福感的影响显著。但是已有研究关于经济增长对幸福感影响的结论存在较大差异,不能仅依据西方经济社会学中的“Easterlin悖论”来解释我国居民的幸福感。同时,在以往的研究中,过多看重个人收入对幸福感提高的重要性,而大多数研究表明,失业问题造成的家庭剩余劳动力较多,一定程度上抵消了个人的相对收入,因此,就收入对幸福感的影响,应关注家庭的总体收入情况及与之紧密相关的家庭地位。另外,国内学者孙时进认为,改革开放尽管解决了物质贫困问题,人们变得富裕了,但心理贫穷和不安全感并未消失,因此,童年的经历仍严重影响着人们当下的生活和行为[21]。其研究以生命史理论的独特视角阐释了为什么现在经济快速增长,物质资源丰富,但是一部分人的幸福感并没有提高的深层原因。

第四,社会因素中的社会公平感也是影响居民幸福感的重要变量之一,且中介效应分析表明,社会公平感在经济地位对居民幸福感的影响中起部分中介作用。也就是说,社会公平感的幸福感效应不是完全通过经济地位得以解释。当然,幸福不仅是纯粹的个人问题,还涉及国家的发展和民主问题。如前文所述石磊的研究,由于受到传统政治文化的影响,中国民众更偏向于以符合民本思想的实质民主来理解民主的内涵,因此,从实质民主的视角来说,中国符合民主程度越高,国民主观幸福感越强。由于幸福的感受依赖于周围的环境,因此,不同的时代、社会环境、民族背景下的幸福标准不尽相同。近年来的研究证明,社会因素是影响居民幸福感的重要指标,主要体现在居住环境、民生、政治和社会关系等方面。随着国家经济的发展和民主化程度的不断提高,人们对幸福感的需求也随之增加,因此,国家及地方的各种为民政策都一定程度上影响着居民对幸福感的判断。以往研究表明,收入不合理和收入分配不公平,特别是当前社会中出现的不和谐的因素,对人们之间的信任造成很大的负面影响,这些因素都不同程度影响着居民对幸福的感受。因此,政府需要不断完善社会“安全阀”机制、社会风险预警机制、医疗卫生保障机制等,通过民意调查,了解民生问题,鼓励人民参与民主合作管理,进而提升人民的幸福感。