城市公共服务绩效对居民满意度影响的实证研究

2020-12-25张建设王鹏宇石世英

张建设,王鹏宇,石世英

(河南理工大学 土木工程学院,河南 焦作 454000)

城市公共服务是实现“满足人民日益增长的美好生活需要”的主要载体,居民满意不仅是美好生活的重要体现,更是对政府职能履行的认同与评价。随着我国逐步向服务型行政管理体制过渡,从公众满意度的视角对城市公共服务进行评价逐渐成为研究热点,但当前关于公众满意度是否能够客观真实地反映城市公共服务客观绩效仍存在分歧。一方面,部分学者认为居民的满意度和城市公共服务绩效之间并不存在契合关系,因为居民对客观绩效的把握受自身的知识水平、认知能力等因素的影响,他们并不是总能够对客观绩效做出真实的判断,而且他们对绩效的评价还与自身对绩效的关心程度有关[1]。另一方面,有学者认为公众满意度与城市公共服务绩效能呈现出较好地一致性。此外,国外学者从微观、宏观层面进行了大量的研究[2],但尚未达成共识,而国内学者大多以国外的相关理论为基础进行研究,这些研究或以城市公共服务中的某一个领域为出发点研究居民满意度与城市公共服务绩效间的关系[3],或研究城市公共服务绩效中某一单项的地区差异性[4],或从不同的维度构建城市公共服务绩效指标体系[5]。居民是公共服务的使用者,让居民满意是政府提高城市公共服务绩效的出发点和归宿,但从国内已有的文献来看,相关研究的评价指标体系不够完整,而且缺乏对指标适用性以及数据时效性的考虑。居民对城市公共服务的满意度是一个动态过程,应结合地区的实际情况,将其置于历史发展脉络中作历时性分析才能与时俱进。因此,考虑中国国情,研究新时代背景下中国城市公共服务绩效与居民满意度之间的关系,不仅有助于比较分析城市公共服务绩效与满意度关系的时间效应,更重要的是可为新时代政府公共服务供给决策提供理论支撑。

一、文献综述与研究假设

在一定程度上,居民生活满意度受其对所在城市空间要素的认知与评估的影响,而城市的公共服务恰恰贯穿于居民的日常生活之中,成为影响居民对所在城市满意度评价的要素之一,采用公众满意度对城市公共服务绩效进行衡量的研究,争议最多的是公众的主观评价和客观测量之间是否存在一致性。早在1968年,关于二者之间一致性的研究就已经开始。Cammpel等[6]通过对美国不同地区居民群体对公共服务质量满意度进行研究后指出,公众主观评价不仅受公共服务供给的实际成效影响,而且还受一些非服务因素影响,比如种群等,因此二者之间不存在契合关系。Stipak[7]认为由于公众对城市公共服务的主观评价受多个社会特征因素影响,因此居民对公共服务的评价和认知不一定能真实反映实际情况。Brown等[8]通过对阿拉巴马州塔斯卡卢萨市进行实证研究后指出,公众主观满意度与政府客观绩效之间是相互独立的,并不存在显著的相关性。此后,Kelly[2]通过相关研究也对公众主观评价与客观测量的契合性进行了质疑,她认为公众满意度和客观服务质量之间并不存在必然的因果关系。国内学者王伟同等[9]从民生满意度的视角对城市公共服务绩效进行评价后指出,民生满意度与城市公共服务绩效水平不存在明显的相关性,更高的公共支出不一定能够带来更高的民生满意度。

但也有学者持相反观点,他们认为公众主观评价能够代表公共服务客观绩效。Tobin等[10]通过对政府管理绩效和公众满意度的数据进行相关性分析后发现,政府管理绩效和公众满意度基本契合。国内学者严洁[11]通过对北京市政府绩效与公众满意度研究后指出,公众主观评价是可靠的。曾莉等[12]在通过以H市基层警察服务为例进行系列研究之后指出,公众主观评价和客观绩效在整体层面上存在较好地契合性。王欢明等[13]以中国城市为研究对象,通过分析居民满意度和客观绩效数据之间的关系后指出二者之间具有内在关联性。王虹燕等[3]通过选取城市绿地面积、城市空气质量、节能环保投入等指标作为城市环境客观绩效数据,研究了公众对城市环境满意度与城市客观绩效之间的关系,结果表明二者之间存在相关性。胡卫卫等[14]认为公共服务中环境质量的改善与居民生活满意度的提高具有一致性。谢星全[15]认为使居民满意是基本公共服务质量的目标。胡晨沛等[16]在对我国华东地区公共服务满意度进行研究后指出,评价公共服务绩效最为有效且客观的方法是衡量公众对于公共服务的满意度。

综上所述,已有研究成果为研究公共服务绩效与居民满意度之间关系提供了理论支撑与实证借鉴,但以下方面应该注意:相关研究很丰富但以发达国家为研究对象的居多,以中国为研究对象的研究较少;中国情景条件下的城市公共服务客观绩效与公众满意度关系研究的指标体系不够完善且所使用的数据较早,随着政府对公共服务质量的改善,居民对城市公共服务绩效的评价也会发生较大的变化,所以需要结合最新的数据进行研究。

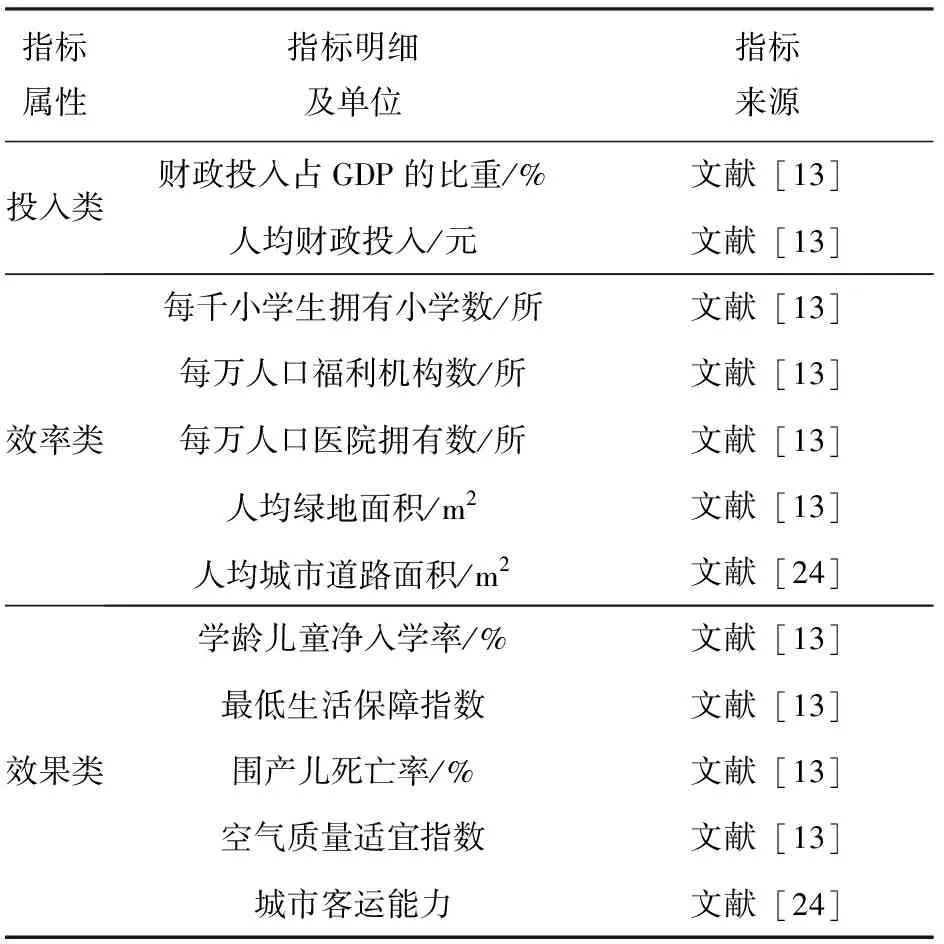

对公共服务绩效进行评价,一方面可以为改善政府管理体系提供数据支撑,另一方面可以为评价相关制度的改革效应提供较为实用的基础信息[17]。在进行公共服务绩效评价时,既要综合考虑公共价值的外在约束,又要实现价值理性和工具理性的有机整合[18]。在早期的公共服务绩效评价中,西方发达国家开发了众多评价体系并不断地进行完善,目前公共服务绩效的评价方法主要包含客观测量和主观感知两方面,其评价指标类型可总结为3E模型以及IOO模型,其中将衡量公共服务绩效的指标划分为投入类、效率类和效果类的评价体系逐渐为大多数学者所接受(图1)。

由图1可知,客观绩效可分为投入类指标、效率类指标、效果类指标,在资源一定的情况下,可以通过分析这三者之间的关系进而客观公正地评价公共服务的实际绩效。由于公众对公共服务的感知直接受服务的投入、产出和结果所影响[13],他们对公共服务的绩效也最具有评价权,因此采用公众满意度来作为公共服务绩效的主观评价。

在以投入-效率-效果作为公共服务绩效评价体系的研究中,邹凯等[19]指出,公众参与以及服务提供的效率等变量都是影响公众对服务评价的重要因素;高琳[20]认为,通过促进公共服务项目投入的资金效率在概率上增加了居民满意公共服务的可能性;王伟同[21]基于 VEC 模型研究了公共服务投入决策与产出效果的互动影响,指出与扩大公共服务提供规模和实现均化相比,改善公共服务的效率更适合中国的民生改善之路;王欢明等[13]认为,在一定的投入以及效率提升的保证下才能确保服务效果的质量。据此提出如下假设:

H1:在评价城市公共服务客观绩效的指标体系中,与投入类和效果类指标相比,效率类指标与公众满意度的关系更密切。

此外,随着我国公共服务的财政支出逐步增长,关于增加公共服务支出,即增加投入类指标是否能够增加居民满意度也逐渐引起学者们的关注。张梁梁等[22]通过对公共服务的财政支出进行系列研究后指出,适当的财政支出对居民满意度有显著的正向促进作用,而扭曲的地方政府支出行为会抑制居民幸福感提升;Keen等[23]认为在资本自由流动而劳动力不可流动的假设下,从居民福利最大化的角度来看,提高仅服务于当地居民福利的公共服务财政支出可以提高居民的满意度。据此提出如下假设:

H2:城市公共服务财政总投入的增加能够提升居民的满意度。

二、研究设计

本文的研究设计考虑因变量公众满意度和自变量客观绩效两个方面。

(一)因变量公众满意度

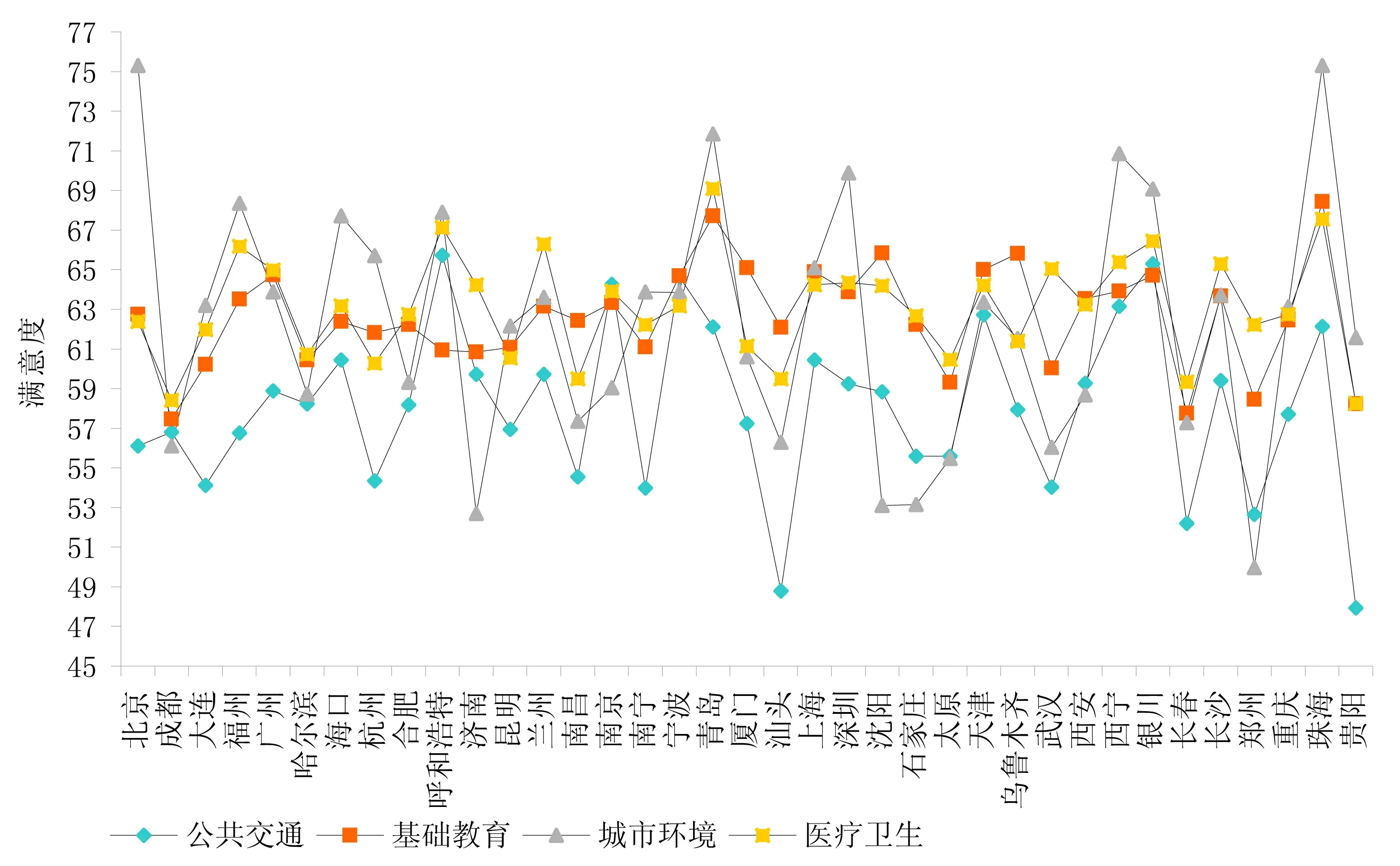

以居民对所在城市的满意度评分作为因变量,数据来源于钟君等主编的《公共服务蓝皮书》,其中2016年全国37个城市不同公共服务领域满意度见图2。

由图2可知,居民对所在城市提供的不同领域的公共服务满意度存在差异。政府提供公共服务的目的是为了服务居民并使其满意,而不同领域的公共服务满意度差距,一方面体现了当前所实施的政策是否达到了令居民满意的目的,另一方面也有利于政府对其进行针对性的改革。

目前,由于我国提供的公共服务水平与高福利国家有一定的差距,所以在对我国的城市公共服务绩效进行评价时应该更注重基本公共服务,而不是文娱等高级公共服务[24]。本文选择与居民生活较为密切的城市环境(本文的城市环境主要是指城市的物理环境,包括自然环境和人工环境两部分)、基础教育、医疗卫生服务、民政服务、城市交通进行研究,其系数相关性如表1所示。

图2 2016年全国37个城市不同领域公共服务满意度

表1 基本公共服务的系数相关性

注:*表示在 0.05 水平(双侧)上显著相关

(二)自变量客观绩效

政府以公益为目的所提供的社会保障、医疗卫生、公共教育住房等方面的服务称为公共服务。结合相关研究并考虑到指标的可获取性,本文选择城市基础教育、民政服务、医疗卫生、城市环境、城市交通5个领域作为研究对象,具体指标体系如表2所示。

对各类公共服务指标数据进行处理的过程为:对所选的5个领域中公共服务客观绩效的指标进行标准化(取Z值),计算公式为:

其中:Ni为标准化后的数据;ni为原始数据;σ(n)为标准差;n为5个指标明细。

表2 城市基础设施绩效评价指标体系

由于采用原始指标进行因子分析或简单加总平均等方法可能会因为不同服务领域测量指标数量的不同而产生权重偏差[24],因此本文采用等权重加总的方法来避免由于权重设置不合理而导致的误差,通过对不同领域的公共服务中的投入类、效率类和效果类指标进行等权重处理并分别加总平均,最终得到投入类、效率类和效果类三大类指标来对城市公共服务客观绩效进行研究。

三、实证检验及结果分析

本文研究的是城市公共服务绩效和居民满意度的问题,其实质是二者数据之间的拟合,因此采用最小二乘法来回归分析城市公共服务绩效和居民满意度之间的关系。

(一)实证检验

首先,求出标准化后的五类公共服务的平均满意度并将其作为因变量;然后,求出标准化后的投入类、效率类和效果类指标的平均数作为自变量。在模型1~4中,分别建立“财政投入占GDP的比重”“人均财政投入”“平均效率”“平均效果”作为公众对城市环境满意度的独立回归模型,其中计算公式为:

M=A0+A1N+ε

式中:M表示公众对城市公共服务的满意度;A0表示截距;A1表示回归系数;N表示自变量即“财政投入占GDP的比重”“人均财政投入”“平均效率”以及“平均效果”;ε是随机误差。

将随机变量N分别代入模型1~4和公众满意度进行回归分析,结果如表3所示。

表3 公共服务公众满意度与客观绩效的关系

注:*p<0.05,**p<0.01

(二)结果分析

通过对实证检验结果的分析,可以得到满意度和投入、效率、效果之间的关系。

(1)投入和满意度的关系。对比表3的模型1和2可知,财政总投入的增加并不能提高公众满意度,即较高的投入不能够保证合意的效果。因为政府公共服务开支大并不意味着社会公共服务总额大,而且中国地方政府在对公共服务支出结构进行安排时存在明显的偏向[25],比如在城市交通等基本建设上积极性较高甚至存在过度供给现象,而在城市环境、基础教育、医疗卫生和民政服务等公共服务上缺乏动力、供给不足。但通过表1的系数相关性可知,城市环境、基础教育、医疗卫生等公共服务与居民满意度的系数相关性均大于城市交通,说明前者比后者更能影响居民对所在城市的满意度评价,因此政府需要优化城市公共服务的财政支出结构来提高居民的满意度。

(2)效率和满意度的关系。模型3的结果表明,效率与满意度之间呈正相关且关系显著,二者之间的回归系数为0.496,显著性水平达到5%,说明效率类指标的提高能够提高居民的满意度水平;而且与投入类和效果类指标相比,效率类指标与居民满意度的关系更为密切,因此可以通过提高公共服务效率进而来提高居民的满意。

(3)效果和满意度的关系。通过分析模型4的结果可知,效果与公众满意度水平之间不存在相关关系。公共服务满意度是评价主体对所接受的公共服务体系、供给过程及结果的感知与评价。居民虽然不能直接影响城市公共服务的绩效,但是效果可以直接体现在公众面前,居民通过对城市公共服务的效果进行感知从而对所在城市公共服务绩效的满意度进行评价;因此政府在提供公共服务时,要注意考虑公共服务的效果。

四、结 语

通过对实证检验结果的分析,本文得出以下结论。

第一,城市公共服务财政支出总量增加不能提高公众满意度水平。说明单纯地增加公共财政支出总量无法有效地提高居民对地方公共服务的满意度,因此政府应改变传统策略,逐步优化公共支出结构,改变偏基本建设,忽视科教文卫等公共服务的支出模式;因地制宜,对不同的地区和不同的社会阶层采取不同的财政政策,确保公共财政资源在最需要的地方发挥作用,切实提高居民的生活水平和满意度,而不是一味地增加财政总投入。

第二,城市公共服务的效率与公众满意度呈正相关且关系显著,即在城市公共服务客观绩效的指标体系中,效率类指标比其余两类指标与公众满意度的关系更为紧密。目前多数研究强调扩大财政支出来改善公共服务质量,虽然增加投入能够使产出结果分配更加公平,但综合考量我国目前的社会发展状况,寄希望于在较短时间内大规模增加公共服务的总投入、提高公共服务均等化水平等方法来提高居民的满意度并不可行。因此政府在提供公共服务时,要提升财政资金的使用效率以及公共资源的配置效率,逐步完善政府绩效管理体制,力求通过适当的财政投入,较高的服务效率来实现居民满意度的提升。

第三,城市公共服务的效果与公众满意度水平之间呈正相关但关系并不显著,说明效果的提升可以提高居民的满意度。由于效果可以直接体现在公众面前,因此在提供公共服务时,政府要关注居民的需求,增加回应性,根据居民的需求对公共服务的效果进行针对性的改进,确保公共服务能够解民之所需。