科技成果转化的新理念:网络模型

2020-12-22程燕林李晓轩

程燕林,李晓轩

(中国科学院科技战略咨询研究院,北京 100190)

科技成果转化是创新驱动发展战略的重要实现途径,是解决科技与经济“两张皮”的关键。近年来,《中华人民共和国促进科技成果转化法》的修订、《促进科技成果转移转化行动方案》等政策的出台,给予了科研人员极大的鼓励,但科技成果转化的问题似乎仍然没有得到有效解决。究其原因,根源在于对科技成果转化内涵的狭隘理解。现有研究成果集中于反映科技成果转化过程中存在的各类问题,并提出对策与建议,包括产权制度等多方面[1-3],而关于科技成果转化内涵与概念的研究仅限于描述或与技术转移进行辨析[4],并没有跳出线性模式的思维。当前的法律、政策中关于科技成果转化的定义隐含了“先产出成果、再进行转化”的线性过程。这种线性思维导致了诸多方面的误解。首先,从社会各界的认识来看,往往认为科技成果转化难是高校院所没有产出有价值的成果,从而认为科技成果转化是个伪命题。其次,这种观点也是对“科技成果”的窄化,将“科技成果”狭隘地理解为可以转化为产品的技术、专利等。最后,从政府推动工作的角度来看,线性思维束缚了工作方式,将科技成果转化限定为“抢项目”“抢技术”,例如,武汉市在2017 年提出“5 年内在汉高校院所科技成果本地转化占比达到80%”。

可以看出,将科技成果转化视为一种线性的过程不利于科技成果有效转化,同时也不符合科技成果转化的内在规律。为了避免线性认识带来的局限性,本文提出一种新的理念——科技成果转化的网络模型。网络是作为一种独特的治理机制,是一种“粘合剂”,它将各种参与主体凝聚在一起成为一个系统,有助于不同主体之间的信息和知识的转化,并产生创新[5]。基于国家创新体系理论,从网络化角度重新认识科技成果转化的内涵,对于未来科技成果转化工作和相关政策制定具有重要意义。

1 科技成果转化网络模型的概念与内涵

科技成果转化网络模型是相对于线性模式提出的,是指知识、技术和信息等在转化主体之间的交流与互动是一种非线性的、相互交叉的过程。与线性模式相比,网络模型的优势在于其揭示出了科技成果转化的本质,认为科技成果转化的核心是在主体交往过程中,发生的知识与信息的传递、交互与共享,而非仅仅是指“科技成果”从一个主体向另一个主体的转移并最终转化为产品。

1.1 科技成果与科技成果转化

科技成果与科技成果转化是我国科技管理工作中的专有词汇,根据最新修订的《中华人民共和国促进科技成果转化法》,“科技成果,是指通过科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的成果”,“科技成果转化,是指为提高生产力水平而对科技成果所进行的后续试验、开发、应用和推广直到形成新技术、新工艺、新材料和新产品,发展新产业等活动”。这里的定义实际上窄化了科技成果和科技成果转化。实践中的科技成果既包括技术、专利、流程等可编码的知识,也包括技能、经验、knowhow 等不可编码的、隐性的知识或信息;实践中的科技成果转化也非“从科技成果到形成新产品”的线性活动,而是知识或信息在各类行为主体之间的流动、共享与交互过程。

1.2 网络模型的概念框架

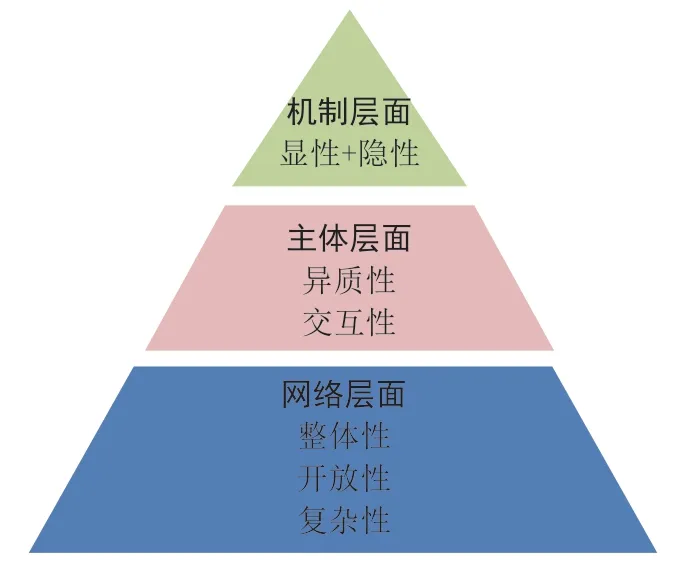

国家创新体系理论认为,国家创新系统是参与和影响创新资源的配置及其利用效率的行为主体、关系网络和运行机制的综合体系[6]。本文借鉴国家创新体系理论,从构成主体、网络关系和制度环境3 个方面构建科技成果转化网络,如图1 所示。

图1 科技成果转化网络模型的概念框架

构成主体。主体是指科技成果转化活动的参与方,包括提供科技成果的大学和科研院所、接受并转化科技成果的企业,以及为科技成果转化提供管理和服务的政府机构、中介服务机构等。近年来,一些新型研发组织、投资机构及其他组织或个人的参与,使得科技成果转化的网络化越来越明显。

网络关系。网络模型的核心就是各种主体之间的关系,主要包括参与科技成果转化过程的政府、大学、科研机构、企业、服务机构及其他组织之间的关系,包括正式和非正式的关系,如产学研合作、合同研究、知识产权交易、人员流动、咨询、培训和会展等。随着主体间的合作与交流越来越深入,科技成果转化网络的关系变得更加错综复杂。

制度环境。国家创新体系理论的提出,使人们认识到制度安排的重要性,政府通过制定计划和颁布政策,引导和激励企业、科研机构、大学和中介机构相互作用、相互影响,加快知识的生产、传播、扩散和应用[7]。科技成果转化网络模型的重要意义在于通过不同主体制定合适的规则和运行机制,提高知识、信息和技术在主体间的传递,提升整个网络的科技成果转化效率。

2 科技成果转化网络模型的特征及与线性模式的区别

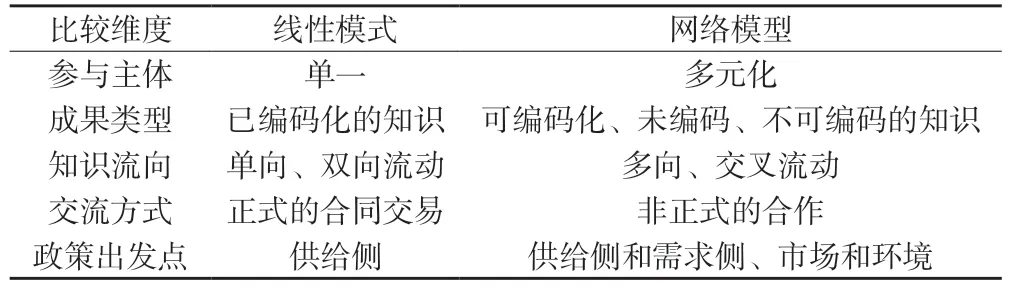

2.1 基本特征

从网络层面看,具有整体性、开放性和复杂性的特点。开放性是指成果转化网络不是封闭的,某一特定情形下的网络中各创新主体需要与外界进行交流。整体性是指成果转化网络的各类创新要素不是简单的叠加和聚集,是需要通过相互关联形成的统一体。复杂性是指网络关系的复杂性,知识在网络中的流动不是简单的单向或双向,而是错综复杂、相互交叉的;同时,网络所面临的外界环境也更加复杂。

从主体层面看,具有异质性和互补性的特点。异质性是指不同行为主体的主要功能存在差异,因而形成功能互补的网络。互补性是指以企业为核心,企业与其他主体之间,企业与其他企业之间有一些互补性合作。

从机制层面,同时具有“显性+隐性”的特点。“显性+隐性”的特征是指主体之间的合作机制包括显性层面和隐性层面,显性主要是指通过项目合作、合同研究、产权交易等方式产生的交流,而隐性是指通过培训、沟通、实习和人员交流等方式产生的交流,如图2 所示。

图2 科技成果转化网络模型的基本特征

2.2 与线性模式的区别

与传统的线性模式相比,网络模型作为一种新的不断兴起的模式,是一种不同于市场和层级式管理的新的组织模式,它不能被归于“从市场到行政层级制度的连续体”这样一个传统的组织模式中去。在网络模式下,科技成果转移转化已经不仅仅是一个从实验室经过小试、中试到最后生产的直线过程,而是网络体系中的各方直接或者间接地参与到整个的创新过程中,是一种信息的不断反馈、研发和转化路径的不断修正的过程。网络模型更加依赖于网络体系中各主体相互之间的各种相互关系、相互的兴趣以及信誉。同时,它也不同于单纯的市场模式,网络模式下主体间更加注重长期关系的维护,而不只是一次单纯的合同和交易。从线性模式到网络模式,伴随着主体间关系的变化,科技成果的类型、知识在科技成果转化过程中的流向及在主体间交流的方式等也都发生了变化,如表1 所示。

表1 从线性模式到网络模型的变化

从参与主体来看,由单一主体向多元化主体转变。最初,科技成果转化只涉及大学或科研机构本身;后来,大学和科研机构作为知识的来源端,企业作为应用端,参与成果转化的主体涵盖了供需双方与提供服务的第三方;再往后,除了上述直接参与转化的创新主体外,还涉及政、产、学、研、金、介、用等各方面。

从成果类型来看,由正式的可编码技术的转移转化,转向非正式的不可编码知识的流动与共享。创办企业、技术转让或许可、产学研合作转化和作价投资等方式都是正式的成果转化方式,是一种较为明显的商业化活动;而知识在人员交流、学术会议、成果展等非正式和非商业化活动中的流动,对于科技成果转化的作用越来越受到政策界和学术界的关注,同时,即使对于那些可编码技术的转移,也需要伴随着大量的不可编码知识的流动[8]。

从知识流向来看,线性模式下,知识流动是单向或双向的,即高校院所的知识以技术的形式流入到企业,企业将知识转变为市场价值的同时,也对高校院所进行反哺,更新和扩大高校院所的知识库[9]。网络模型中,伴随着主体的多元化、知识的体现形式和科技成果转化方式的多样化,知识在各主体间广泛互动,流动方向是不确定的,可能由高校和科研机构流向企业、技术转移机构,甚至是投资机构,也可能是双向流动或交叉流动。

从交流方式来看,由技术交易转向技术合作。在封闭创新环境时代,一项技术从大学或科研机构到企业实际是一种商业性的买卖行为。随着知识经济和全球化的兴起,开放式创新模式逐渐成为企业创新的主导模式,企业为尽快把创新思想变为现实产品与利润,积极寻找外部合资、技术特许、委托研究、技术合伙、战略联盟或者风险投资等,这种情况下,企业与高校院所、投资机构和政府机构等利益相关方共同形成一个协作网络,所涉及的成果转化则是一种既定的非正式或正式组织之间的一种合作活动[10]。合作是网络模型的核心特点。

从政策出发点来看,从关注供给侧转向同时关注供给侧与需求侧,并更加关注市场和环境。我国促进科技成果转化的政策法规对大学和科研院所关注较多,针对如何调动科研机构和科研人员积极性方面,提出了诸如下放成果使用权和处置权、提高奖励比例、允许科研人员离岗创业等一系列政策。然而,研究人员发现,需求侧政策比其他政策工具更有效,且供给侧与需求侧相结合的政策效果最好[11]。从科技成果转化合作网络视角出发,推动科技成果转化的核心可能并不在于从点上如何推动高校和科研院所去转化自己的科研成果,而是要从整体上加强城市创新环境建设[12]。近年来,北京市以建设具有全球影响力的科技创新中心为引领,深入推进“三城一区”建设,为加快科技成果转移转化、增强原创技术供给,集聚全市乃至全国全球的力量,打造创新驱动发展的前沿阵地,建设创新型产业集群和“中国制造2025”创新引领示范区。

总体而言,科技成果转移转化从线性模式到网络模式的转变是一个主流趋势,要求政府在推动科技成果转移转化中的角色进行相应的调整。线性模式下,政府主要是通过遴选机制配置有限的资源,扮演挑选赢家(picking winner)的角色。网络模型中,政府应该发挥的作用是促进建立网络中各主体之间的信任、联合与合作关系,不仅仅局限于通过税收、补贴以及提供研究经费等方式来增加科技投入,而是扮演培育赢家(nurturing winner)的角色[13]。

3 科技成果转化网络模型案例——转化医学模式

3.1 转化医学的兴起

转化医学(Translational Medicine)于1996 年首次出现在医学杂志《Lancet》上,是指将科学知识转化为患者的利益、将基础科学的新发现与临床实践联系起来的一种研究体系[14]。转化医学不是新的学科,而是一种强调理论与实践结合、加快科技成果转化的理念。转化医学是通过为基础研究和临床实践应用搭建高效的沟通平台,在实验台和病床之间架起一座“桥梁”,及时反馈临床实践发现的问题与需求,实现“从实验台到病床,再从病床到实验台”(“bench to bedside”and“bedside to bench”)的连续过程,它是一个双向、不断循环向上的永无止境的研究过程,最终目的是让科研成果快速转化为新技术、新方法和新药物等,为提高疾病诊断和治疗水平服务,同时也为完善政府公共卫生政策服务[15]。

当前,转化医学已经成为一种成熟的科技成果转化模式,美国、英国、日本、新加坡和中国等国家与地区已经建立多个转化医学中心,将大学和医院连接起来,往往跨多学科,如临床医学、生命科学、纳米科学和管理学等,同时,世界各大医药公司也纷纷加入,形成了一个广泛的合作网络。为了支持转化医学的发展,各国政府积极出台各项政策,投入大量资金,搭建平台、培养人才,有效地推动了转化医学的发展,加快了医学科研成果的转化。美国于2003 年发布《美国国立卫生研究院路线图》,明确将转化医学确定为其核心发展方向,并提出转化医学发展路线图和多项转化医学研究战略;英国于2006 年出台了“卓越科研为优质健康服务”的政策,新加坡于2007 年设立了“新加坡转化医学研究者奖”;欧盟实施第7 个框架研究计划中,投入了60 亿欧元用于转化研究和创新[16]。

3.2 美国的转化医学模式

美国是国际上转化医学研究的主要推动者,以美国转化医学研究体系及其政策支持体系分析转化医学模式,更加利于理解科技成果转化网络模型。

美国2003 年提出转化医学发展路线图和多个转化性研究项目,计划从2003 年到2012 年每年投资5 亿美元用于转化医学中心的建设。

2006 年,美国国立卫生研究院(NIH)设立了临床和转化科学基金(CTSA),用于资助美国医学院校建立临床和转化医学中心,其资助范围包括人员培训、组建团队、改进管理、促成公私合作、建立学术基地等[17]。CTSA 不仅推动了本项目协作组之间的合作,而且还带动了CTSA 与其他基金伙伴的互动[18]。

2011 年在原设立的NIH 转化医学中心的基础上,成立了“国立转化科学促进中心(NCATS)”,作为指导转化科学发展的机构,统一规划,统一部署,形成转化医学研究全国网络[19]。NCATS 致力于:

(1)对转化研究进行支持和指导,是促进而非重复;

(2)与私营机构互补而非竞争;

(3)对NIH的基础研究投入是加强而非减少[20]。

NCATS 的主要任务包括了CTSA、治疗加速网络(Cures Acceleration Network)、FDA-NIH 合作计划(FDA-NIH Regulatory Science)等7 项,涵盖了对技术开发、实验室建立、合作研究、人员培训与交流等各方面的支持。

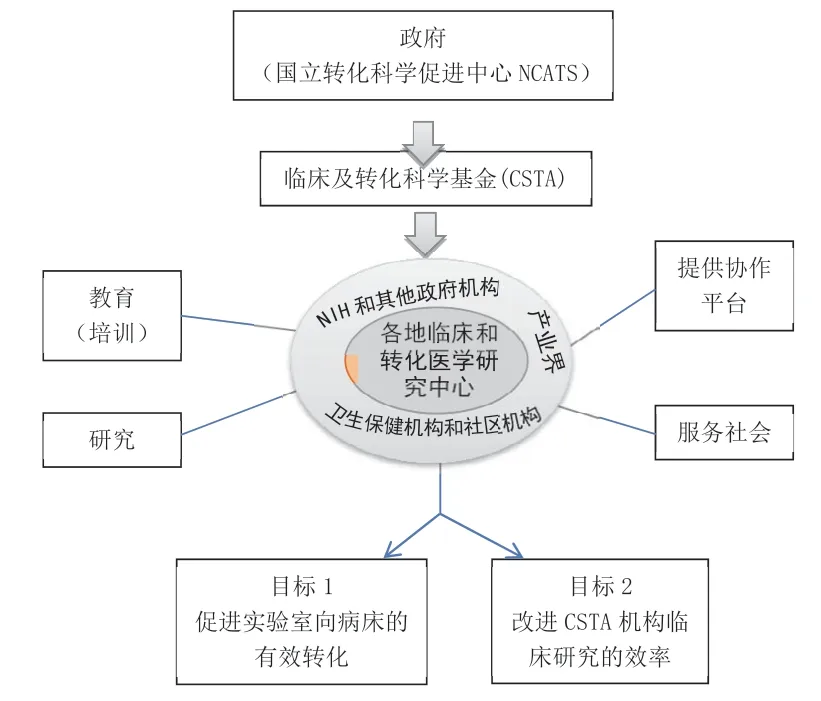

美国已经形成了由各地的临床和转化医学中心形成的科技成果转化网络,每个中心都由中央政府(NIH)和其他政府机构、卫生保健机构和社区机构、产业界三部分组成,涵盖了政府、医院、大学、研究院所、企业和社区等多主体[17]。同时不可或缺的是美国政策对转化医学网络的政策支持体系,如图3 所示。

图3 美国转化医学协作网络及政策支持体系[17]

转化医学的发展及美国转化医学的政策支持体系,为科技成果转化网络模型的理解和应用提供了重要的启示意义。首先,宏观层面的政策引导和支持是科技成果转化理念转变的催化剂。通过宏观统筹科技、产业、金融和贸易等各领域政策的鼓励和引导,一方面有助于加强科技界、产业界和政策研究界对科技成果转化的网络化意识,另一方面引导了地方政府资助和社会投资的导向,促进科技成果转化网络的形成与发展,逐渐形成政府、高校、科研机构、企业、用户和民众共同参与的转化局面。其次,建立相适宜的激励、评价、管理与监督机制,是科技成果转化的润滑剂。适宜的制度设计与政策一样,是科技成果转化网络模型的重要部分,如产权、奖励比例和项目遴选机制等。再次,跨领域、交叉学科融合发展,形成更大范围的科技成果转化网络,将更有利于实现科研成果的快速转化。最后,人才作为知识的载体,是科技成果转化网络良性运转的关键,美国在推动转化医学发展的政策中,对于人才培训、交流和合作等方面给予大力的支持。

4 结论与建议

文章重点围绕科技成果转移转化的概念问题进行了研究,既有当前科技成果转化线性模式的不足,也是实际政策应用出现了一定的偏差,针对概念上出现的问题,提出了科技成果转化网络模型,得出了以下的结论:

一是给出了科技成果转化网络模型的概念,阐释了科技成果转化网络模型的定义与内涵,分析了网络的构成主体、网络关系及制度环境。在线性模式的基础上,进一步丰富了科技成果转化的内涵,揭示了网络模型的核心,认为科技成果转化是指知识、技术、信息等在转化主体之间的非线性交流与互动过程。

二是描述了科技成果转化网络模型的本质特征,并对网络模型与线性模式在参与主体、成果类型、知识流向、交流方式和政策出发点等方面存在的差异进行了比较分析。

三是转化医学模式是科技成果转化网络模型的具体展示,通过分析美国转化医学协作网络的参与主体、合作机制、成果转化方式及美国政府的政策支持体系,更加深刻地理解了网络模型的内涵。转化医学模式通过为基础研究和临床实践搭建高效的沟通平台,在实验台和病床之间架起一座“桥梁”,即是科技成果转化网络模型所强调的核心,即通过建立网络,推动知识、技能和技术等的流动。

科技成果转化网络模型作为一个新的理念和概念,在学术研究和政策的实际应用上仍然还有待深入研究,为此,提出以下建议:

在学术研究上,一方面,继续丰富和完善科技成果转化网络模型的内涵和理论研究,包括运行机制、网络结构和规模等;另一方面,开展科技成果转化网络模型的方法研究,包括对网络特征测度、网络运行绩效评价等方法的开发与应用。

在政策应用上,一是修改和完善当前的法律、政策文件、教科书等官方文件中关于科技成果转化的定义,纠正对其线性模式的片面认识,引导全社会形成对科技成果转化的网络化认识;二是抓住网络模型的核心,从促进知识与信息在网络中的流动出发,网络主体的沟通平台,尤其是加强企业与高校院所之间的信息流动与有效沟通;三是地方政府在推动科技成果转化过程中,要突破地方保护主义,寻求更广泛的合作,借鉴转化医学的思路,先引导构建领域内的集科研、教育、基金、产业于一体的微型科技成果转化网络,再向外扩散,形成相关产业领域的跨界大网络。