浅谈国内竹材染色研究现状

2020-12-18杨思倩王洪艳袁少飞

杨思倩,王洪艳,袁少飞,李 琴

(1.浙江农林大学 工程学院,浙江 杭州311300;2.浙江省林业科学研究院 浙江省竹类研究重点实验室,浙江 杭州310023)

中国现代化建设进入到环境优先与可持续发展的后工业化时代,竹产业的发展由此遇到了前所未有的机遇。经过多年的快速发展,我国竹产业不断规模化,先后形成了竹材人造板、竹工艺品、竹制品、竹笋产品、竹浆造纸、竹子提取物、竹炭和竹纤维等8大类竹产品,广泛应用于建筑、家具、装饰、运输和包装等领域[1]。中国已然成为世界上最大的竹制品出口国,其中60%以上竹地板产品远销欧美等地区,深受消费者的欢迎[2]。而竹制产品颜色和花纹过于单调,限制了部分竹材产业的多元化发展[3]。因此,对竹材进行染色,增加竹产品色彩丰富度在改善竹材视觉和装饰效果,提高其表面质量和附加值等方面显得尤为重要。

近些年来,国内相继有许多学者针对竹材染色主题展开了研究,主要针对竹材染色的工艺和影响其染色效果的因素等,取得一定的进展。综述竹材染色的原理与表征方法、国内竹材染色研究现状,并对其发展趋势进行了展望。

1 竹材染色简介

基于竹材与木材的诸多相似性,竹材染色的研究多数借鉴木材染色工艺。但竹木材在外观形态、结构、物理力学性能等方面存在很大的差异[4-5],竹材具有独特的解剖特征:(1)其节间细胞组织全部纵向排列,无径向分布组织,水分及化学处理剂不能沿射线方向渗入;(2)成熟后的竹茎,由于胶状物质的沉积及侵填体的聚积,导管和筛管几乎不再具有横向渗透性;(3)竹材表面富含硅和蜡质;竹节间内的维管束分布不均,外围部分的维管束小而多、中央部分维管束大而少[6]。以上特点都使得竹材染色的操作难度比木材更大,上染性和均染性较差。因此探索符合竹材自身结构形态和性能特点的竹材染色工艺、染色机理和染液渗透原理等对竹产业的多元发展具有非常重要的意义。

1.1 竹材染色原理

竹材染色的主要途径为染料染色,即根据不同类型染料的上染条件,配制一定浓度的染液,在特定条件下将竹材试样放入染液当中实现染色。竹材染色过程是染料通过渗透作用附着于竹材内部某些成分或与其发生反应从而实现竹材细胞染上颜色的复杂过程,通常包括染料分子在竹材表面的吸附与渗透、在竹材内部的扩散和固着3个步骤。

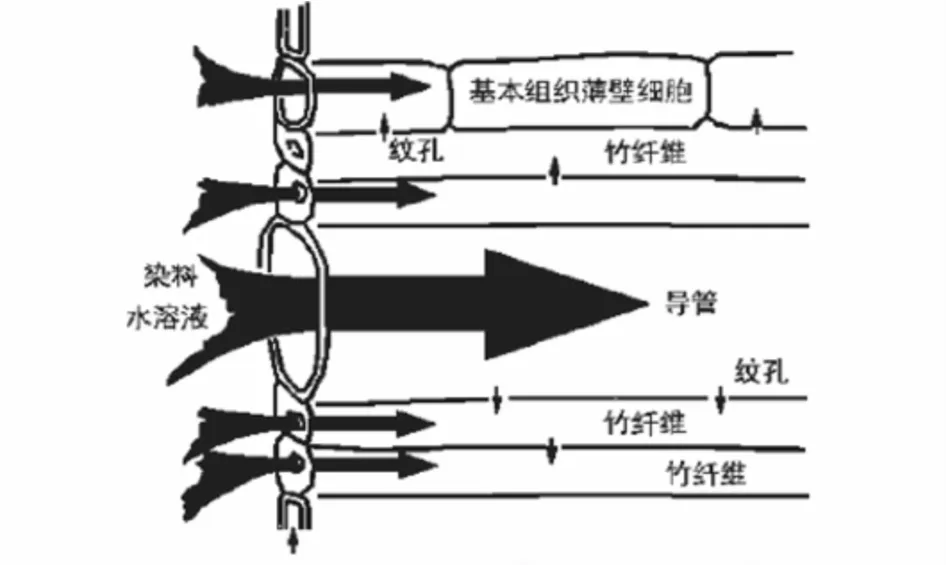

竹材是一种由纤维素、半纤维素和木质素等组成的复合毛细孔结构[7],具有导管、薄壁细胞和纹孔等输导组织。染料在竹材表面的吸附和渗透是指染液通过导管在竹材内部移动,接着又通过纹孔在导管、基本组织薄壁细胞和竹纤维之间相互传输的过程[8](如图1所示)。由于导管的存在,且其节间细胞组织全部纵向排列,无径向分布组织,故染液在竹材内部的渗透主要通过其端部沿纵向传导,径向和弦向渗透性较弱。染液渗透入竹材内部之后,很快被吸附到竹材内大量竹纤维表面,直到与染液浓度达到平衡。染液的渗透与吸附程度与染料分子量和亲和力、染色外部条件(染液浓度、染色温度和时间等)和竹材形态等有关。

图1 染液在竹材中的渗透路径Fig.1 Permeation path of dye solution in bamboo

图2 X射线衍射观察次生壁上的微纤丝与基本纤丝Fig.2 Micro fibril and elementary fibril observed by XRD

染色过程中的扩散通过竹材的复合毛细管结构进行,复合毛细管主要由细胞腔、细胞间隙和纹孔组成的大毛细管系统和由微孔组成的微毛细管系统组成。竹材纤维细胞壁上存在很多由基本纤丝组成的微纤丝,基本纤丝和基本纤丝之间、微纤丝和微纤丝之间均存在间隙,即为微孔(如图2[9]所示),由于微孔较小,染液主要扩散路径是细胞间的纹孔。染液从纤维表面扩散到纤维内部,再逐渐渗透细胞壁,从而达到染色的目的,该过程非常缓慢。细胞壁结晶区纤维素分子链排列有序且致密,染液很难渗透,故染液分子主要分布于纤维细胞壁上的无定形区[10-11]。

竹材染色的固着过程即为染液与竹材组分以各种化学键或范德华力、库仑力等形式结合,从而被稳定地保留在竹材纤维上的过程。一般来说染料固着分为2种类型:化学固着(即染料与纤维发生化学作用,产生离子键、共价键和配位键结合,从而固着在纤维上)、物理固着(由于纤维分子与染料分子之间的范德华力及氢键的作用,而使染料固着在纤维上)[12],不同类型染料对应不同的固着方式。

1.2 竹材染色效果表征

评定染色效果的指标主要有上染率和增质率、色度和色差、耐光色牢度[13]等。

上染率:指上染到竹材上的染料量与染色前染液中的染料量的百分比,一般通过残液法测得。根据朗伯-比尔定律,溶液的吸光度与其浓度存在线性关系,因此可通过测定染液吸光度来确定染液浓度,由染色前后染液的吸光度来计算得到上染率,计算公式如下:上染百分率=,其中,A0表示染色前染液的吸光度;At表示染色结束后,染色残液的吸光度。

增质率:染色后,竹材质量的增长幅度,该指标可说明染液上染程度。分别称量染色前后竹片的质量W0和W1,利用公式:增质率=,可计算得到染色竹材增质率。

色度和色差:采用国际照明委员会(CIE)的L*、a*、b*色彩评价系统[14-15],利用分光测色仪对染色前后的竹材颜色进行测量与比较,用来表示竹材染色的深浅。将染色前后的竹材取出烘干后取6个测点进行测量,并采用CIE推荐使用的色差公式计算:ΔE*=[(ΔL*)2+(Δa*)2+(Δb*)2]1/2。式中:ΔE*为色差,L*、a*、b*为色度指标。

耐光色牢度:指染色竹材经过光照之后,颜色保留情况。目前多数参照国标GB/T8427-1998《纺织品色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧》来测试和评定,将试样与一组蓝色羊毛标准一起置于人造光源下,按规定条件曝晒后,将试样与蓝色羊毛标准进行变色对比,从而评定色牢度。此外,也有研究采用是否室外曝晒的方式来评价染色材的日晒牢度。

2 国内研究现状

竹材染色用染料大多沿用木材用染料,而木材染料又多数以纺织品染料为参考[16]。可用于木材染色的染料有酸性、碱性、直接、还原、活性等水溶性染料,目前用于竹材染色且染色效果较好的主要有酸性染料和活性染料。

2.1 酸性染料的染色工艺与染色效果

酸性染料色泽优异,是一类含有水溶性基团的水溶性染料,绝大多数以磺酸盐的形式存在,少数以羧酸盐的形式存在,该类染料通常在酸性水溶液中染色,故被称为酸性染料[17]。酸性染料的渗透性、耐光性以及化学稳定性好,并且针对竹材的染色效果优良,适合用于竹材的染色处理。

刘淑琼和吴方棣[18]采用酸性大红、碱性大红、碱性品蓝3种染料上染毛竹竹片,研究了不同染料在不同的染液质量分数,不同水浴温度和染色时间的条件下,对毛竹竹片上染率的变化情况,结果表明:在染液质量分数0.7%,水浴温度90℃,染色2 h时,3种染液对毛竹竹片的上染率依次为酸性大红11.51%、碱性大红7.10%、碱性品蓝6.07%,即酸性大红染料的上染率明显优于2种碱性染料,并且酸性大红溶液染色后的竹片染色效果和染色均匀度更好。杜春贵等[19]采用碱性大红、碱性品蓝、酸性大红3种染料溶液对毛竹竹片进行染色试验,在浓度为1%的染液中,3种染料的上染率依次为:11.9%、12.3%、14.1%,说明酸性染料比碱性染料更适合于毛竹竹片的染色。汶录凤等[20]的染色竹材耐光性研究表明:酸性染料染色材的耐光性优于碱性染料、活性染料和分散染料的染色材,添加紫外线吸收剂、壳聚糖前处理均能提高活性染料和酸性染料染色材的耐光性,后者的效果优于前者。以上研究均体现了酸性染料用于竹材染色的适用性和优越性,其对竹材染色的染色效果、渗透性和耐光性均优于其他类型染料。近些年来,有不少学者探究了竹材的酸性染料染色工艺。

在染色工艺的研究中,主要探究不同染色方法和不同工艺参数的选择对竹材染色效果的影响,染色方法各有不同,如常压或加压渗透法、真空浸染法、恒温水浴加热等,工艺参数主要为染色时间、染色温度、染液浓度、染液pH值等。陈玉和等[21]用酸性大红对0.4 mm厚的刨切薄竹染色,探究染色温度、染色时间、pH值以及染液材积比对上染率的影响规律,结果表明:染色温度对刨切薄竹单板上染率的影响极显著,随着温度的升高,上染率增加,90℃时,上染率最大,可达60.07%;随着染色时间的延长,刨切薄竹单板上染率逐步增加,0.4 mm厚的刨切薄竹单板在90℃的温度下染色30 min,能达到要求的染色效果;随着材积比的增加,染料吸附量也有增加趋势。陈玉和等[22]在探究泡桐单板染料上染率影响因素时,也得到相似的结论。袁少飞等[23]用酸性黄、酸性蓝和酸性红染料配置染液,对竹材加压染色,研究了加压压力、染色温度和染色时间等参数对竹材加压染色效果的影响,结果显示:上染率随着加压压力、染色温度和染色时间的增加而上升,色差随加压压力和染色时间增加而增加,染色温度的上升减小了染色竹材的色差;3个因素中对竹材染色上染率影响最大的是加压压力,其次是染色温度,染色时间对其影响最小;对色差的影响大小排序与上染率的相反;研究得出最佳竹材加压染色的条件为加压压力1.5 MPa,染色时间2 h,染色温度90℃,此时上染率为30.9%,染色前后色差为2.68 NBS。杜春贵等[24]在以竹地板竹片为基本单元进行染色的实验中得出结论:染液浓度、染色温度对染料吸收有较大影响,适宜浓度为1%,温度为90℃;随着染色时间的延长,上染率逐步增加;染料溶液pH值对染料的上染率有显著影响,适宜的pH值为4.5。胡玉安等[25]以毛竹为原料,在不同染色工艺条件(90℃水为分散介质染色,75℃乙醇为分散介质染色,20℃常温水为分散介质染色)下,研究了酸性黑色染料对纤维化竹单板的染色效果以及染色单板制备的竹基纤维复合板材的性能。研究表明:上染率随染色时间的延长呈上升趋势,20℃常温水染色的上染率低于另外2种;在力学性能方面,75℃乙醇溶剂染色板材的抗弯性能最低,20℃常温水染色板材力学性能最高。刘喜明等[26]用酸性大红溶液对竹条染色,以染液浓度、染色温度和染色时间为影响因素,上染率为指标,采用响应曲面法优化竹条染色工艺,得出竹条染色最优工艺为:染液浓度0.8%,染色时间50 h,染色温度70℃,此时竹条上染率为77.61%。

表1 龙竹液体增质率[27]Tab.1 Liquid enhancement rate of Dendrocalamus giganteus %

此外,也有学者从竹材本身结构出发,探究竹材酸性染料染色的影响因素,结果如表1所示,结果表明:去除竹青竹黄、不含竹节、长度缩短等均可提高竹材染色过程中染液的渗透性。段新芳等[28]从木材三组分的角度来分析木竹材酸性染料染色的微观特性,采用酸性染料对三组分进行染色,结果表明:对于酸性染料,纤维素和半纤维素不能上染,而木质素染色性能良好;FTIR分析表明,3者均未与染料反应生成新的化学官能团,而是木材组分对染料的吸附作用使木材产生颜色。竹材主要成分与木材相似,竹材中三组分与酸性染料的结合方式与木材一致。

图3 染色竹束压制而成的重组竹Fig.3 Bamboo scrimber pressed by dyed bamboo bundle

综上,酸性染料对竹材的染色有一定的适用性。由于酸性染料的种类,染色工艺和工艺参数,竹材形态等方面的差异,酸性染料对竹材的上染率从11% ~78%不等,差异较大。竹材染色过程很难达到内外均一,染色所需时间整体较长,这说明竹材染色的渗透性还有待提高。图3为染色竹束压制而成的重组竹表面,由图可知,染色均匀性还不够,图中画圈部分即为染料未完全将竹材渗透所导致。染色竹材色泽较好,但染色产品在使用过程中出现黄化问题,色牢度方面也需要加强。

2.2 活性染料的染色工艺与染色效果

活性染料不同于其它水溶性染料的地方,是其分子中有1个(或2个)可和纤维素、半纤维素反应形成共价结合的活性基,木材的化学组成中,包括了70%的纤维素和半纤维素,竹材中包含了65%以上的纤维素和半纤维素,活性染料在一定的条件下可与竹材的羟基形成共价键而固着在竹材上[29];由于价格低、色谱全、来源广、渗透性和化学稳定性好,活性染料近50 a来获得了快速发展。目前为止,有许多研究探索活性染料对木材染色的染色工艺与染色效果,颇有收获,却鲜见活性染料应用于竹材的报道。

廖齐等[30]采用活性染料对杨木单板在常规条件(非高温高压)下进行仿黑胡桃染色,结果表明:活性染料很容易使杨木单板着色,通过控制染色温度、时间以及促染剂和固色剂用量,可得到很好的染色效果,经目测能达到黑胡桃商业用材的自然效果,研究得出较优染色工艺为:染色温度70~80℃,染色时间3 h,促染剂(元明粉)40 g·L-1,固色剂纯碱20 g·L-1,在此工艺条件下,杨木单板染色前后色差达到80.25 NBS,固色率为70.43%。因活性染料的染色和固色是可以分两步进行的,故在固色前染料可以充分进行移染,从而避免造成单板表芯色差。邓洪等[31]采用配比为活性红M3RE∶活性蓝M2GE∶活性黄M3RE=7∶0.5∶1的染料对杨木进行仿红木染色,结果表明:活性染料染色后的杨木完全能达到天然红木的自然效果,得到最佳上染率时的染色条件为:染色温度为70~80℃,染色时间34 h,元明粉40 g·L-1,固色剂纯碱20 g·L-1,此条件下,杨木的活性染料上染率达到56.31%。李艳云等[32]选用活性艳红KD-8B和活性黄K-RN染料浸染大青杨单板,结果表明:不同颜色染料对染色效果有一定影响,活性黄染色单板的上染率明显高于活性艳红染色单板的上染率,且对单板的上染性更好;染液浓度对上染率的影响较大,染色时间影响较小。综上而言,木材活性染料染色随着染色温度的升高,木材的染色速度加快,上染率提高,但温度过高时,染料的水解速度加快,上染率反而下降且易出现木材表芯色差,控制在70~80℃之间最佳;木材单板上染率随染色时间延长有小幅度的上升,时间过短,单板不易染透,继续延长时间则达到上染平衡,染色时间4 h左右为佳;上染率会随着染液浓度的增加明显上升,浓度增加到一定程度之后,木材对染料的吸附达到平衡,在此基础上,继续上升浓度会导致染料分子聚集,扩散速度渐慢,上染率反而降低;促染剂、固色剂用量的增加均可使得上染率提高,促染剂(元明粉)浓度40 g·L-1,固色剂(纯碱)浓度20 g·L-1为佳。由于竹材与木材的相似性,采用活性染料上染竹材时,可适当借鉴木材活性染料上色的研究成果。

王纯等[33]以碱处理后的碾压疏解竹束为研究对象,用活性染料对其染色,探究浴比、促染剂浓度与染色时间3个因素对活性染料染色效果的影响规律,结果显示:随着浴比的增大,上染率降低,最大降幅为20%;促染剂浓度的升高显著提高了竹束的上染率和固色率,最高提升分别为38.6% 和29.2%;染色时间超过2 h后,上染率变化不明显;得出较优的染色工艺条件为:浴比1∶20,促染剂浓度60 g·L-1,染色时间2 h,该结果与木材活性染料染色较优工艺略有差异,可能与原材料的特点有关。

综上,活性染料用于竹木材染色,能达到的上染率与酸性染料差不多,相对于酸性染料来说,活性染料染色所需的最佳温度更低,染色时间也更短,这对生产效率的提高有一定意义,活性染料在成本方面也有一定的优势,生产工序较酸性染料复杂。

2.3 预处理工艺对竹材染色效果的影响

在木材染色过程中,常使用的预处理方式有:氢氧化钠或碳酸钠处理、有机溶剂萃取出其中有机物质和树脂酸(污染大,废液不方便处理)、高频真空干燥、水浸法、微波干燥、高温干燥和微生物处理等方法[34]。竹材染色亦有借鉴以上预处理方式的研究。

王纯针对竹束活性染料染色特性与工艺的研究[35]表明:通过稀酸、稀碱(NaOH)和热水预处理能有效提高竹束的活性染料上染率,其中碱处理方式最优;促染剂Na2SO4浓度、染色时间和固色剂Na2CO3浓度对染色上染率和固色率影响显著,对染色后竹束的日晒牢度影响不明显,随着Na2SO4浓度和Na2CO3浓度的增加,上染率和固色率呈上升趋势,最大分别可增加38.6%和21%;超声波和加压辅助的方法较常压染色而言能在一定程度上提高上染率和染色后竹束的日晒牢度;染色竹束热压成型后的重组竹具有良好的各项物理力学性能,均可达到相关要求,但吸水厚度膨胀率有待进一步地提高。Ruilin等[36]对竹材进行壳聚糖预处理,研究了壳聚糖预处理是否能提高酸性染料染色竹材的色牢度,结果显示:经过壳聚糖处理的竹材在pH为1的条件下,上染率提升了21.31%,日晒牢度和水洗牢度都有明显提升,能达到理想的色牢度效果。孙德林等[37]在不同的微波功率和染色时间等条件下对慈竹竹片进行染色实验,研究了微波加热辅助染色对慈竹染色效果的影响,结果显示:微波加热辅助染色可有效提高慈竹的染色效果,当微波功率为250 W,染色时间为9 min,pH为5.5,染液质量分数为0.7%时,染色竹片的色差值比常规加热方法染色时增加了18.46 NBS。饶森等[38]采用乙醇抽提、盐酸水解、NaOH抽提、高温汽蒸和高温水煮5种方法对毛竹进行预处理,用质量分数为1.5%的染液对其染色,探究不同预处理方式对竹材染液渗透性的影响,结果表明:盐酸水解对其渗透性提升较明显,乙醇次之,高温水煮和高温汽蒸在时间较短、温度较低时效果较好,NaOH抽提对其渗透性影响不大。邓邵平[39]在酸性染料中加入复合防霉剂,用其对竹材进行染色,研究竹材的防霉染色处理,结果表明:将该复合防霉剂与酸性大红染液复配,不仅能提高染色竹材的防霉性,而且防霉剂的配比对竹材的染色效果基本无影响。

2 总结与展望

酸性染料和活性染料均适用于竹木材的染色,适当的预处理手段可提高染色时的上染率,耐光性和防腐性等。目前酸性染料染色广泛应用于科技木的生产,在产品使用过程中,浅色系产品存在色牢度不好的问题,有待改进。在竹材染色邻域,竹材较难染透,染液渗透性还需进一步提高和突破。同时,现有的竹木材染色效果评价指标大部分参考纺织业,而纺织染色的国标不一定普遍适用于竹木材染色。因此,笔者认为竹材染色未来研究重点在于:(1)针对竹材制定染色的试验方法、评价指标等方面的国家标准。在统一标准下,不同学者的研究之间有可对比性,促进竹材染色行业的规范化发展。(2)对竹材的染液渗透性提高方法进行深入研究。渗透性能提高才能达到需要的染色深度,进一步制得材色均匀的产品,同时,良好的渗透性在提高生产效率方面有很大意义。(3)深入分析竹材染色产品色牢度差的原因,找到可以提高色牢度的方法。(4)加强废水和废液处理方式的研究。