基于BIM的京雄城际铁路接触网智能预配管理系统与应用

2020-12-16安蕾杨斌西穷

安 蕾 杨 斌 西 穷

(1.北京中铁建电气化设计研究院有限公司 北京 100043;2.中国国家铁路集团有限公司工程管理中心 北京 100844;3.中国铁建电气化局集团有限公司 北京 100043)

1 引言

建筑信息模型BIM(building information modeling)是“以三维技术为基础,集成建筑各种相关信息的产品信息模型,是对工程项目实体与功能特性的数字化表达”[1-2]。作为一种新型的主要应用于工程建设领域的重要信息技术,通过BIM应用软件及基于互联网BIM管理平台,能够对接触网腕臂预配进行可视化模拟和数据信息集成管理,提升腕臂预配管理的效率和科学把控,保证预配数据的有序流转、集中规范管理、归档存储,给施工单位和运营单位带来极大的价值。有鉴于此,迫切需要设计一种新的接触网腕臂预配管理系统及方法。

2 研究现状

在电气化铁路接触网施工过程中,腕臂及吊弦预配是接触网施工质量的重点控制工序之一。传统方式下,国内接触网腕臂和吊弦的预配技术是利用预配计算软件导出的预配表格,普遍采用固定平台和人工的方式进行预配[3]。其传统流程工艺存在较大的信息流转和人为而产生误差,如预配中出现腕臂斜撑长度不合适、套管座偏斜、套管双耳发生偏斜、在腕臂管上的零部件相对位置偏差大,吊弦预制后长度不满足要求等等。腕臂及吊弦预配合格率较低,造成人工、材料和机械的浪费,生产成本大大提高。为此,利用目前成熟的计算机数控技术与机械化加工技术进行有效结合,实现了基于数控技术和工厂化预制技术的接触网腕臂及吊弦智能预配的二次革命[4]。

但是在国家信息化战略和工程项目全生命周期管理的背景下,目前项目管理仍存在严重的信息孤岛、全生命期数据呈碎片化等问题,使得建筑业各阶段之间、各参与方之间交流不畅,信息扭曲和缺失,容易造成返工和资源浪费等问题[5]。面向建筑业全生命期的BIM技术应运而生,为实现建筑业各阶段和各参与方之间信息共享和集成提供技术支持,可解决信息数据碎片化问题[6]。为此,相比较传统的接触网预配计算的模式,基于三维可视化系统的接触网腕臂预配系统[7-8]和基于BIM铁路接触网全生命周期管理系统也是新的研究发展方向[9]。

接触网是沿铁路线路上空架设的向电力机车供电的特殊形式的输电线路,是电气化铁路的重要基础设施[10],如何更好地服务运营管理,具有重大的意义。BIM作为一门新兴的建筑信息化技术,利用BIM技术与接触网智能预配全生命周期管理的相结合,为施工企业的精细化管理水平提供了新的思路。因此,本文通过建立基于分类编码标准的接触网参数化模型和基于BIM项目管理平台(BIM管理系统),将施工过程中的相关预配数据通过接口与参数化模型进行关联,进而实现了基于BIM项目管理平台(BIM管理系统)的数据集成,为实现接触网“一杆一档”资料管理和运维管理提供基础支撑。

3 模型

3.1 模型分类与编码

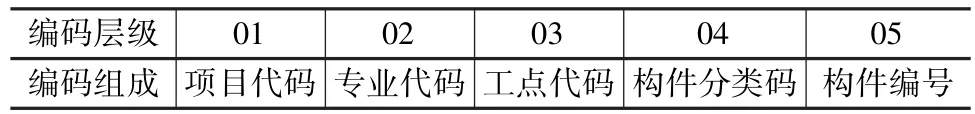

为了实现信息的无缝传递,需要对模型构件进行分类与编码[11]。参考铁路BIM联盟发布的相关标准以及铁路工程管理平台工点划分相关要求,本文涉及的构件分类编码综合考虑了项目、专业、工点、构件分类码、构件编号等要求[12-13]。模型构件编码共由5层结构组成,中间以下划线“_”连接。编码原则详见表1。其中最重要的“04”级构件分类码,限于篇幅,本文列举了主要的构件分类码,详见表2。

表1 编码原则

表2 构件分类与编码

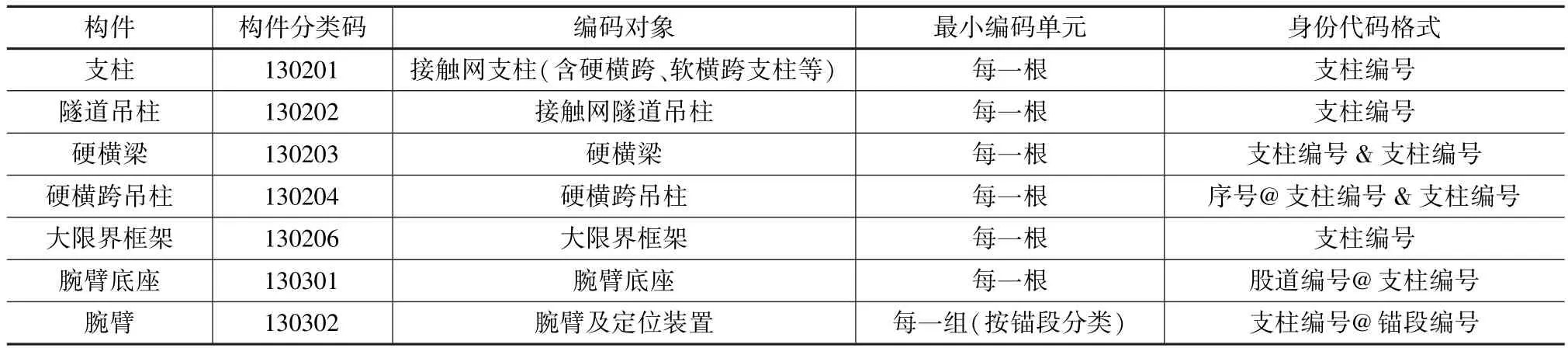

3.2 模型创建

依据设计或供应商图纸创建零部件,再通过嵌套族方式组合,实现专业功能的零部件组合即组件,且具备一定的参数化特性。最后基于线路进行车站或区间接触网模型的整合。详见图1。

图1 模型的创建

4 系统设计

本系统侧重对腕臂的预配件数据和预配流程进行全过程数字化管理。现场测量人员、预配计算人员、预配生产人员均将相关测量、计算数据,预制加工机器数据实现无缝对接,避免数据信息孤岛。预制流程数据和对应的BIM模型对接,对预配数据生成BIM模型校核,检查测量及预配计算中存在的问题,减少预制出错率。把有关预配相关的测量数据和预配数据、安装数据整个预配生产链管理起来,保证预配数据的有序流转、集中规范管理、归档存储,为后期基于BIM运维一杆一档提供数据依托。实现基于BIM的接触网腕臂预配管理。

4.1 系统总体结构设计

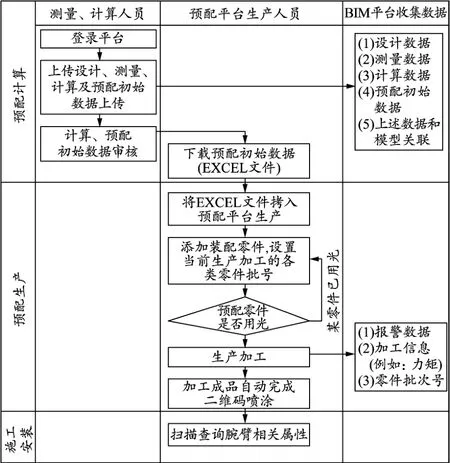

基于BIM的预配管理工作流程见图2。

图2 基于BIM的预配管理工作流程

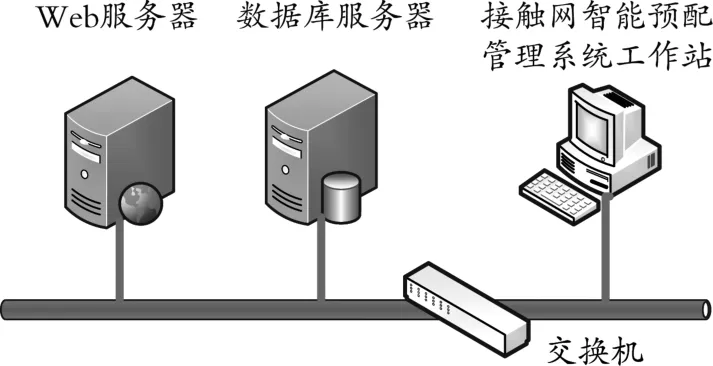

4.2 系统硬件架构设计

本系统采用基于BIM的接触网腕臂预配系统,包括后台服务器2台,工作站1或多台,硬件架构如图3所示。其中,1台服务器用于接触网预配的Web发布,另1台服务器安装标准版SqlServer数据库软件,用来提供数据库存储及管理服务。

图3 基于BIM的接触网腕臂智能预配系统硬件架构

数据库服务器包括中心数据库、配置文件、BIM模型系统和接触网预配管理系统。其中接触网腕臂智能预配管理Web服务器用于预配管理的Web发布。工作站,可以是一台或多台,操作人员通过工作站登陆服务器,进入接触网腕臂预配管理系统。

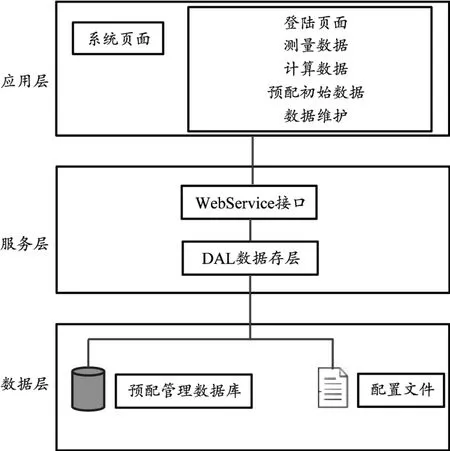

4.3 软件结构设计

系统软件结构设计如图4所示。

图4 系统软件结构设计

(1)数据层。基于BIM的接触网腕臂预配软件数据层主要由接触网腕臂智能预配管理数据库和配置文件组成。

(2)服务层。主要由DAL数据访问层和Web-Service构成。DAL数据访问层:B/S数据处理程序的基础,主要负责数据库中数据的增、删、改、查,以及配置文件的读取等基本操作。WebService:为应用层的B/S页面提供RESTful Web API接口服务。

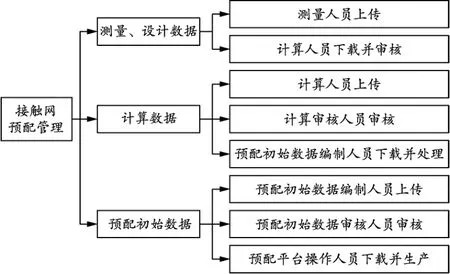

(3)应用层。应用层表现为Web页面,基于服务层和数据层实现,应用功能包括:测量数据、计算数据、预配初始数据、数据维护和密码保护功能,见图5。

图5 接触网预配管理工作分解结构

4.4 系统应用

(1)数据传输及数据集成

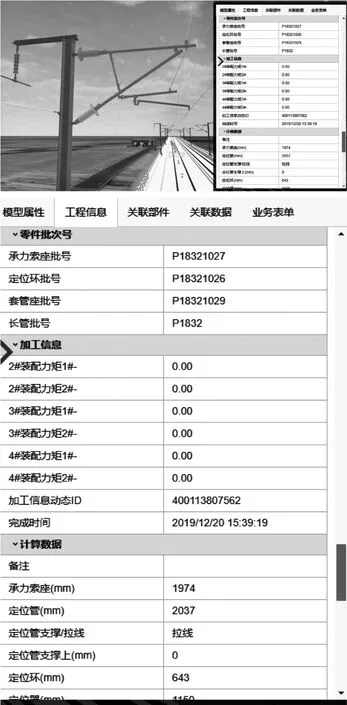

BIM平台提供统一预配模型信息模板及预配数据上传的功能,配置不同责任人进行账号登录录入,实现预配数据的流转和共享的规范管理。其中预配模型包括腕臂装置和整体吊弦,预配信息包括设计数据、测量数据、计算数据、预配初始数据、预配过程数据等。当相关数据录入BIM平台后,通过构件模型编码体系,实现数据与对应预配模型的匹配与关联,如图6所示。值得注意的是,预配过程数据宜包括螺母实际力矩、工序加工时间、报警信息、批次信息等。批次信息对接触网原材料的重要性不言而喻,实现对物资的批次信息通过人工干预录入的方式。

此外,接触网预配模型能够以二、三维相结合的方式自动生成预配图纸,该出图模式与常规二维出图模式相比,具有可视化、信息化及参数化程度高等优势,能够直观反映预配成果,有效指导现场施工。

最后,完成预配模型装配后,系统能够自动调用excel表格,动态生成接触网腕臂零部件工程数量表,并以单腕臂或批量汇总的形式分类汇总,实现工程量精细化统计功能。

(2)基于BIM的智能预配全流程管理

智能预配数据应明确基于BIM的预配管理工作流程包括测量数据(含设计数据)的上传、测量数据的审核并计算、计算数据的上传、预配初始数据的编制审核并上传、预配初始数据的下载并预配加工、通过API接口向平台推送预配过程数据。

其中批次信息宜包含该零件批次的加工完成数量、剩余数量。该批次的零件不足时,系统具备提示和警告功能。

图6 BIM平台的数据集成

应该指出,设计数据、测量数据、计算数据、预配初始数据等配置不超过3人来完成相关数据的录入、复核、使用工作,既提高了数据流转的准确性和精细化管理水平,又提高了现场人员的工作效率。

(3)二维码接口

为了实现平台对二维码信息的统一管理,BIM平台给智能预配平台提供一个二维码访问链接的固定字符串,智能预配平台在此字符串的基础上增加支柱、腕臂号等字符信息形成完整的二维码链接并生成二维码喷涂。

动态二维码采用链接方式,其功能应可读取BIM平台相关模型构件所关联的所有数据,BIM平台对二维码所读取的信息进行集成管理。动态二维码包括预配过程数据、加工零件的批次信息、加工时间等数据。

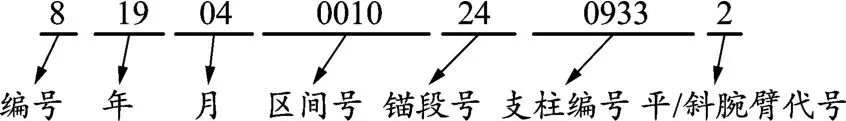

动态二维码所确定的动态ID,具备唯一性和可识别性。本系统动态ID采用以“公司编号-生产日期(年、月)-区间号-锚段号-支柱编号-平/斜腕臂代号”的形式,见图7。

图7 动态二维码应确定的动态ID

5 结论

本文利用BIM技术承载一个包含接触网腕臂预配相关信息的数据库,对腕臂的预配件数据和预配流程进行全过程数字化管理。现场测量人员、预配计算人员、预配生产人员均将相关测量、计算数据,预制加工机器数据实现无缝对接,避免数据信息孤岛。该基于BIM的接触网智能预配管理系统具备如下特点:三维模型展示精度高;管理精细化度高;形象展示直观。把有关预配的测量数据和计算数据、预配初始数据、加工数据整个预配生产链管理起来,保证预配数据的有序流转、集中规范管理、归档存储,为后期基于BIM运维一杆一档提供数据依托。对贯彻中国国家铁路集团有限公司信息化总体规划,实现统一系统架构和技术标准,提高信息应用效率和效益,实现信息共享,具有指导和借鉴意义。