大数据时代新型犯罪的特征、成因及应对策略

2020-12-14蒋文荣

蒋文荣

(浙江警察学院 大数据与网络安全研究院,浙江 杭州 310053)

在数字经济时代,新型社会催生数字经济的同时,也滋生了“数字犯罪”。新时代网络犯罪在网络技术发展的支持下,结合时代赋予它的特殊性,在传统犯罪的基础上呈现新特质,其情景化、技术化和热点化的特点给公安业务工作带来了巨大的挑战。[1](PP.214-215)如何应对社会数字化而出现的这类新型犯罪是当前我们整个社会面临的一个重大问题。我们迫切需要寻找一条正确或者说适当的路径来解决。在制定有效的应对策略之前,有必要先对新型犯罪的内涵、特征及成因做一探究。

一、大数据时代新型犯罪的内涵与特征

当前,利用网络、大数据等现代手段进行的犯罪有多个名称:数字犯罪、电信网络诈骗、网络犯罪等,现在又常统称之为新型犯罪。新型犯罪是近几年出现的新名词,是对当前发生的有别于传统犯罪的各种犯罪的统称,至于其具体内涵和特征,专家学者们有各自不同的理解。为避免因不同视角的不同理解而出现矛盾,本文主要是基于犯罪学的有关基本理论对新型犯罪进行审视。

犯罪是社会发展的产物并随着社会发展而不断衍变发展的一种客观存在的社会现象,从发生一起违法犯罪案件的构成要件及基本过程来看,犯罪的发生必然有潜在犯罪人、潜在被害人和犯罪发生的环境空间及领域,[2](PP.136-147)这个环境空间领域可以是物理世界,也可以是网络空间、生活领域、金融领域等等。当某环境空间领域的情景有利于犯罪时,该环境空间领域就容易滋生犯罪。具体而言,当某环境空间领域同时出现了潜在犯罪人和潜在被害人,犯罪就有可能发生,若当时的情景又有利于犯罪,犯罪发生的概率就会上升,至于是否真得会发生,则由潜在犯罪人的理性选择和犯罪冲动程度决定。依据犯罪发生这一机理,犯罪预防学者们提出了从提高犯罪风险、增加犯罪难度、减少犯罪机会、降低犯罪收益、消除犯罪刺激五个方面来遏制犯罪发生的基本思路。[3]

基于对违法犯罪发生机理的理解和犯罪发生的情景勾画,当前出现的各种犯罪,之所以冠以新型的名头,其内涵是指违法犯罪发生的环境空间新、实施犯罪的方式新和犯罪表现的形式新,但其根源是违法犯罪发生的环境空间的新。这种新的违法犯罪发生环境空间的改变,引发了犯罪的一系列变化,从而呈现出一些新的特征。

违法犯罪发生环境空间的新,是指互联网等科学技术的发展应用造就了一个新的社会空间,即网络空间。移动互联网技术的发展使网络空间与物理社会空间建立了密切联系,形成了一个人机可以互联穿越的网络空间与物理社会空间一体的新型社会环境空间,将来物联网时代的到来,则将形成人机物可以互联的更大的新型社会环境空间。这一社会变革,为违法犯罪提供了一个新的违法犯罪环境空间。违法犯罪发生环境空间的改变,引发了实施犯罪的方式和表现形式的改变。

与传统物理世界环境空间中发生的违法犯罪相比,新型社会这一环境空间中发生的违法犯罪,在犯罪实施方式和表现形式上,呈现出诸多新的特征:其一,从面对面接触式犯罪转变为非接触式犯罪。在新型社会环境空间中实施犯罪,潜在犯罪人不需要来到潜在被害人面前犯罪,其只需使用电脑或手机等移动通信设备,即可对潜在被害人实施诈骗。其二,从侵害性显现的侵害式犯罪转变为隐匿的服务式犯罪。在新型社会环境空间中,依据时代发展的需要,产生了许多新生事物,同时滋生了许多以创新发展名义出现的违法犯罪活动,如P2P网贷平台非法集资诈骗,就是以为潜在被害人提供金融服务的形式出现。其三,从一对一的单点犯罪转变为同时一对多的撒网式犯罪。由于新型环境空间是一体的,我们每个人都已与该环境空间联为一体,在这个一体的环境中,潜在犯罪人可同时联系到我们每个人,如潜在犯罪人可利用群发短信,同时对多人实施诈骗。其四,从地域受限的当地狭域犯罪转变为无地域受限的跨地广域犯罪。潜在犯罪人利用网络空间的跨域性,可实施不受地域限制的犯罪,这一特征使传统基于地域管辖的犯罪打击体制面临挑战,受到冲击。其五,从需现身交往的犯罪转变为可隐身交往的犯罪。在该新型社会环境空间中,潜在犯罪人可随意编造身份,伪装扮演成潜在被害人感兴趣的或容易信任的特定人,利用潜在被害人对特定人员的信任实施犯罪。潜在被害人由于难以识破潜在犯罪人的这种隐身实情,常常由因习惯性信任或服从导致被害。

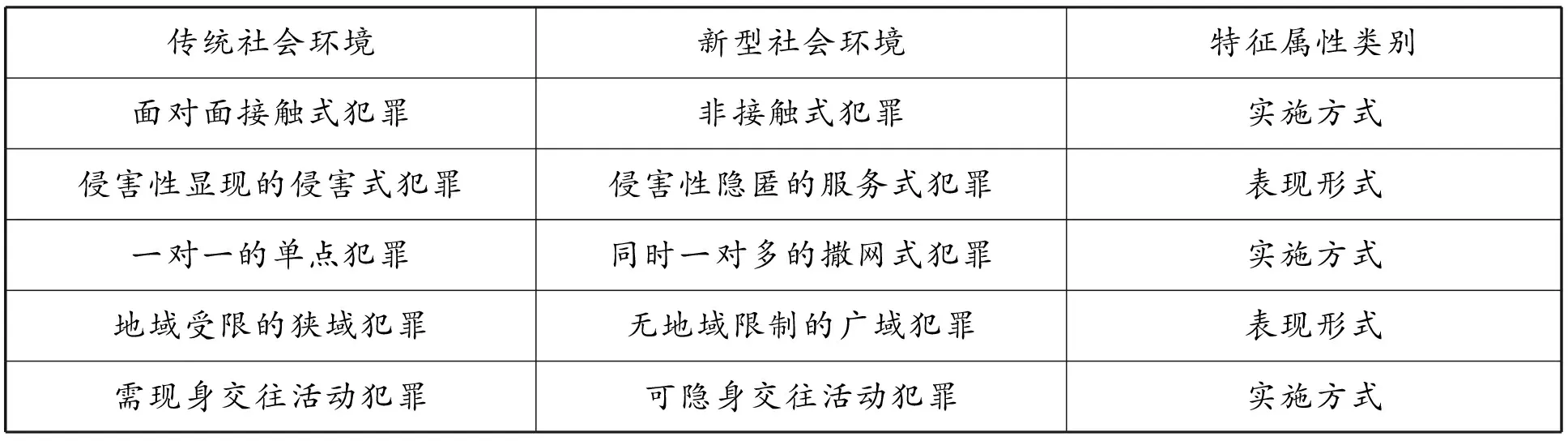

新型犯罪呈现的这些特征,从特征的属性类别可归纳为两大类(见表1):一类是实施方式类,另一类是表现形式类。

表1 犯罪衍变呈现特征的属性类别

新型犯罪呈现出的这些新特征,是新环境空间下违法犯罪的实施方式和表现形式上发生的这些转变所致。因此所谓新型犯罪可定义为在当前网络空间与物理社会一体化的新型社会环境空间中发生的具有犯罪实施方式新、表现形式新的各种违法犯罪。但犯罪行为的本质及属性并没有变,主要还是属于:偷、盗、诱、骗、诈、讹、赌、煽等。虽然新型犯罪行为的本质及属性没变,但由于其实施方式及表现形式发生了巨大的变化,使当前新型社会环境空间中发生的犯罪与传统社会环境空间中发生的犯罪相比,具有更强的隐蔽性、迷惑性、便捷性、衍变性,也使得犯罪打击难度大、成本高,出现了新型犯罪暴增的态势。

二、新型犯罪暴增的学理解释

随着我国金融、电信和互联网的发展,电信网络新型诈骗迅速在我国产生并蔓延。通过侵害公民个人信息以及非法生产、销售和使用“伪基站”、窃听窃照专用器材、手机恶意程序、无线屏蔽器、“黑广播”等新型犯罪手段,严重危害了人民群众的财产安全,扰乱了正常的生产、生活秩序,已成为影响社会稳定的突出犯罪问题。[3](PP.32-35)2018年,猎网平台共收到有效诈骗举报21703例,举报者被骗总金额超过3.9亿元,人均损失24476元,创近五年新高,较2017年人均损失增幅69.8%。从2014年到2019年网络诈骗举报的数量和人均损失来看,这5年期间,尽管网络诈骗的举报数量多少不同,但网络诈骗的人均损失数额却在逐年提升(见图1)。这从一定层面反映出,网络诈骗骗术愈发精准、专业,导致个体上当受骗的损失也越来越大。[4]

图1 2014-2019年网络诈骗举报梳理及人均损失(1)该资料来源于《2019年网络诈骗趋势研究报告》,可参见http://zt.360.cn/1101061855.php?did=610412125&dtid=1101062366。

为什么新型犯罪会出现暴增态势?犯罪发生与否取决于潜在犯罪人对当前情景可否实施犯罪的理性判断选择和犯罪冲动程度,理性判断选择的准则是对机会与风险、成本与收益的权衡,犯罪冲动程度则取决于犯罪的刺激和诱惑。依据犯罪学的这些基本理论,当前新型犯罪高发的态势有其明显的社会变迁成因和控制失衡致因。

(一)新型犯罪暴增的社会成因分析

一是新环境空间为违法犯罪的发生创造了大量机会、提供了极大便利。在当前网络空间与物理社会一体化的新型社会环境空间中,集聚了大量的人、财、物,然而这一新型环境空间却存在秩序规范滞后、防护力量弱的问题,个人信息也被随意地采集、使用及存储,防护力量弱,若从数据信息的拥有权属及使用权益看,网络世界还处于弱肉强食的社会初级形态。这都极大便利了潜在犯罪人寻找接触到潜在被害人。

二是新环境空间为潜在犯罪人极大地降低了风险。潜在犯罪人在网络空间上发生的行为活动具有虚拟性,这为他们隐藏犯罪动机和掩饰犯罪行为、逃避犯罪打击提供了便利条件。其在新环境空间实施的违法犯罪难以发现、难以认定、难以追溯,极大地增加了我们进行犯罪打击的难度。另外,新环境空间的跨域性和跨界性,也为潜在犯罪人实施跨国界犯罪提供了极大的便利,而其遭受惩治的风险也因地域的加大被降低。

三是新环境空间极大地降低了违法犯罪成本、提高了收益。在这一体化的新环境空间中,潜在犯罪人不需劳碌奔波、亲身犯险,只需借助电脑、手机等移动设备,即可实施犯罪,而且可实施撒网式犯罪,只需待鱼入网,即可坐收渔翁之利。

综合以上解释,我们就不难理解新型犯罪为什么会出现暴增的现象了。新型社会环境空间的诸多特性,如表2所示,对犯罪影响因素的影响,其中促进犯罪的占比高达42%,而遏制犯罪发生的概率仅为4%,可见当前的新型社会环境空间更易促成潜在犯罪人做出可实施犯罪的判断选择。

表2 新型社会对犯罪影响因素的正负影响统计表

(二)新型犯罪暴增内在逻辑的分析

这种利用新环境空间的有利条件和便利实施的犯罪,自从有了网络空间,就开始有所发生。早在2000年初期,就出现了利用电信网络,通过发布虚假中奖信息,骗取税金的短信诈骗。起初新型犯罪发案占比不高,近几年,电信诈骗犯罪经历了传统的“漫天撒网”“盲目扫描”“情报导骗”等阶段[5](PP.33-39),已开始向骗盗结合、窃取信息后盗窃银行客户存款等方面演变升级。特别是随着网上银行与第三方支付业务快速发展,针对网银电子支付工具与业务验证漏洞出现的新型电信诈骗、网络盗窃犯罪问题日益突出。近年常见的形式有虚构涉案审查诈骗升级版的“假通缉令诈骗”[6](PP.42-44)、骗取公民个人及账户信息后盗取存款的“各类恶意链接陷阱”“虚假网银升级”“虚构代办高额度信用卡”以及虚假网络投资诈骗等。[3]这些犯罪形式的出现使得这种新型犯罪开始暴涨。新型犯罪近年来之所以出现暴增态势,其内在的逻辑机理是遏制犯罪发生的掌控力小,而诱发犯罪的驱动力大,违法犯罪制衡力失衡形成反向正反馈,促使新型犯罪多发。

表3对新型社会的若干特性对犯罪与犯罪预防控制的利弊影响做了简单的定性对比分析与统计,从对比统计结果看,10个特征中,利于犯罪者达70%,而有利于犯罪预防控制者仅占20%,可见新型社会环境空间确实容易诱发犯罪事件的发生。

表3 新型社会若干特性对犯罪与犯罪预防控制的利弊影响对比统计表

具体而言,新型犯罪暴增的原因表现在两方面:

一是源于社会发展造就的这个新型社会环境空间给违法犯罪提供的机会急剧增多、风险降低、收益增大。在新型社会里,人们可便捷地跨域、跨界,并不断创新发展了各种新行业、新业态,使得社会各种生产经营活动都在往网上迁移,人的各种社会活动行为都在网上发生,因而在这个新型社会环境空间里,出现了大量的潜在被害者。同时在这些新型社会空间,出现了违法犯罪发生所需具有的各种因素和实施违法犯罪所需的各种便利条件及工具手段。

二是本应同步增长的掌控力并没有显著同步增长。尽管我们采取的措施和行动力度很大,但对新型社会的掌控力并不强,并没能使新型社会环境空间对犯罪具有的便利性、高收益性以及安全性得以降低,且新型社会环境对违法犯罪的有利性逐步被广大潜在犯罪者所共知。在这样一个非常有利于犯罪的新型社会环境空间里,机会多、风险小、成本低、收益大,对潜在犯罪者具有巨大的吸引力,而且这种有利于犯罪的状态还在持续,新环境空间发生违法犯罪的势头没能得到有效遏制。新型犯罪自然就出现了暴增态势。

三、大数据时代新型犯罪的应对对策

各国政府及各级公安对预防打击新型犯罪非常重视,为了应对这些层出不穷的新型犯罪,都积极采取相应对策。以我们国家为例,从国家到地方,从公安部到省厅及地市,为打击新型犯罪,出台了不少政策和机制,如各地都组建了反诈中心、打击新型犯罪研究中心。全国各地都组织开展了大量安全防范宣传,有5.17反诈骗宣传周、全国网络安全宣传周等等。2015 年以来,全国已建成32个省级反诈骗中心和181个地市级反诈骗中心,北京市公安局联合360互联网安全中心共同推出了“猎网平台”,网民可以通过文字图片、录音、影像等方式在该平台举报恶意程序和网址、电话和账户等诈骗信息。[1](PP.214-215)因此针对新型犯罪,我们应对的思想是重视的,采取的行动力度是大的,但效果并不非常理想。现实告诉我们,新型犯罪快速增长的势头并没有得到遏制。如何破解当前的困局,本文从其应对理论、思路及方法等方面提出如下对策。

(一)从情景预防迈向技术预防

根据违法犯罪发生的情景原型勾画,基于对违法犯罪发生与否机理的基本理解和认知,以及预防控制违法犯罪发生的基本理论及方法,我们得知违法犯罪发生与否的内在决定因素是潜在犯罪人的理性选择及犯罪冲动,其中选择的准则是机会、风险、成本、收益四大因素的综合权衡及刺激冲动犯罪的强弱;而违法犯罪发生与否的外在因素是遏制违法犯罪发生的各种措施手段是否有效。

当前通过预防控制措施影响内外因素达到预防控制犯罪的目的理论、方法,主要有以下两种:

1.情境预防。目前预防控制犯罪采用的思路和方法,基本上都是自觉与不自觉地采用了情境预防理论的思路和方法。著名的情景预防理论是通过对环境干预影响潜在犯罪人的犯罪意决,来遏制犯罪发生的一种理论,包含5大方面、26项典型措施,来指导潜在被害人如何避免被害,社会管理者如何进行预防控制犯罪。这是公安机关警察行业犯罪防控的经典理论。但在当前的新型社会环境空间里,其对新型犯罪预防控制的实效已显著下降,甚至基本失效。因为面向传统社会犯罪预防控制的情景预防理论,其思路方法及思想行动惯性驱使的单打独防、以打为主的分离警务,已不适用。这使我们在应对新型犯罪上处于有技无道的困境,虽然投入重金使用许多先进的科技手段,但由于应用思路方法的不当,导致其效能的低下,不能使我们强大的管控力度转化为对新型社会的有效管控力。

2.技术预防。面对新型社会环境,自然要有新型的应对之道来适应,这个新型的应对之道就是技术预防。新型社会中的社会及其活动行为都被数字化,并以数据的形式客观记录描述,使看似杂乱无章、混沌不清的大千世界,事实上都是被清清楚楚地记录着,这是新型社会带给我们进行预防控制犯罪的最大有利条件。理论上,通过数据分析,可以发现在新型社会中发生的一切活动行为,并识别出其异常特点,可用于对正在发生的各种活动行为的异常性、危险性及犯罪性等进行识别,从而使我们能及时发现犯罪预谋等苗头性问题,通过及时的处置,来达到犯罪预防控制的目的。技术预防就是利用大数据进行监测、识别、预控的犯罪预防控制的一种思路方法,是一种基于社会数字化,数据可客观记录描述新型社会的各种活动行为的现实条件,依据违法犯罪的活动必然性、表现差异性、行为可监测性,利用物理网、大数据等技术以及信息化系统,通过有效数据采集分析,静态、动态风险识别,协同一体警务机制,来掌控安全状态、识别安全危险、预控安全危机,从而进行犯罪应对的一种思路方法。

(二)利用数据赋能,推进整体智治

1.认清本质、对症下药。认清本质是解决问题的重要基础。新型犯罪新的本质是环境新、方式新和表现形式新,其犯罪行为的本质和属性并没变,出现新型犯罪的根源是新型社会造就了新的犯罪环境空间。数字化是新型社会的本质特性,新型社会空间及其中发生的各种活动行为以数据形式客观记录着,大数据的本质是客观记录描述新型社会空间及其中发生的各种活动行为。

因此,治理新型犯罪,要善用大数据,利用其可客观记录描述新型社会空间及其中发生的各种活动行为的特质,构建好大数据,使隐形的犯罪行为显现化,以破解新型社会空间的特性带给犯罪的有利因素。同时,可通过大数据技术手段分析,识别违法犯罪的本质属性,特别是隐性的、具有迷惑性的犯罪行为,以揭穿犯罪的真面目。

2.遵循机理、技术预防。保障安全的基本机理是掌握安全状态、识别安全危险、预控安全危机。技术预防的基本理论依据是违法犯罪具有可监测性,违法犯罪的实施必然有活动行为表现,且与一般正常活动行为表现相比存在一定的差异性。[7](PP.46-50)在新型社会中,各种活动行为的大量数据,被客观地记录描述,为利用数据进行犯罪的预防控制提供了可实现的条件。

技术预防便是一种面向新型社会,基于构建有效监测、准确分析、及时处置的立体化信息化社会治安防控体系,通过针对安全状态的掌控、安全危险的识别、安全危机的预控三方面所需防控措施的采用,利用数据进行犯罪预防控制的一种整体智治思路方法。其基本思路是以我们所关注安全的某区域空间为阵地,以所关注的安全问题为中心,利用各种防范措施手段采集有关该安全问题的相应信息,利用技术分析手段监测安全威胁,识别安全危险,预警安全危机,利用协同机制预控处置安全危机及事件,从而实现犯罪的预防控制。[7](PP.46-50)技术预防利用大数据、人工智能等技术进行犯罪风险掌握、犯罪危险识别、犯罪危机预控,一方面通过对违法犯罪活动行为异常特征的监测识别,来直接识别、遏制、处置潜在犯罪人;另一方面通过针对新环境空间安全状态的掌控、安全危险的识别、安全危机的预控三方面所需防控措施的采取,从提高犯罪风险、增加犯罪成本,减少犯罪机会、降低犯罪收益、消除犯罪刺激五大方面来有效发挥作用,可使我们突破新型社会环境空间有利于犯罪的困局。

(三)破解关键问题,突破治理瓶颈

根据上述基于技术预防理论的应对思路和方法,我们不难发现:社会的数字化是运用技术预防理论进行新型犯罪应对的现实基础条件;构建集约、高效,足以客观记录描述需掌控环境空间的大数据是解决问题的关键点。但其应对的有效性还是要取决于所利用的数据是否客观全面地记录、描述和反映我们当前所需面对的新型社会及其环境空间发生的各种活动行为。如何构建好一个能客观全面记录描述我们当前所应加强管控的新型社会及其环境空间发生的各种活动行为的公共安全大数据,是一个迫切需要研究解决的关键问题。

同时,由于社会地域的广阔性及各种活动行为的多样性、无限性,其数字化所产生的数据将是一个无穷无尽的庞然大物,因此如何将公共安全大数据在存储上做到全面客观,在检取分析上又能够集约高效也是需要突破的重要难题。可以从以下两方面进行破解:

一是以基本数据要素为纲。大数据时代将会产生各种各样的大量数据,如何取舍以解决无限需要和有限存储的现实矛盾,并使数据的采集、处理、存储逻辑化、体系化,这就需要依据所需数据的本质内涵从茫茫数据海洋中提炼出基本数据要素。以基本数据要素为纲,来梳理组织数据,使松散的数据建立一定的组织逻辑关系,并使我们从盲目的数据需求转向有针对性的数据获取,实现科学合理的取舍以解决无限需要和有限存储的现实矛盾,从而构建一个服务保障公共安全的集约、高效、有限但够用的大数据。

二是以保障安全为要。如何构建一个面向公共安全保障服务的大数据,就要从服务保障公共安全对数据的根本要求出发。根据维护秩序保障安全的根本目标,依据技术预防保障服务安全掌握、识别、预控的基本机理,构建满足安全状态管控的公共安全大数据则为首要任务。

据前文分析,在新型犯罪的应对中,我们面临的主要问题是新型社会的特性给我们的管控带来极大的难度,使我们的管控力度不能转化为有效管控力,因而无法打破新型社会带来的不利局面。要破解该不利局面的困境,最重要的是要利用好数据的客观记录性,而非仅仅是利用数据的有用性,要抓住大数据可全面客观记录描述新型社会空间及其发生的各种活动行为的本质,提高对新型社会的有效管控力,使我们可以掌握新型社会的安全状态,以突破新型犯罪治理的瓶颈。通过“四维数据空间”的构建,使我们的管控可以掌握谁什么时间在什么地方与谁(人、物、事、地、组织)在一起干什么这一管控的最高境界。

新型犯罪是伴随时代发展下新型社会的出现而出现的产物,由于新型犯罪应对需要一个系统化、体系化的应对方略,本文主要针对新型犯罪应对提出了一个基本思路,以及思路应用所需解决的关键问题,且由于大数据建设应用的复杂性、艰难性,本文的阐述还有许多不够详细完善的地方,以上只是针对当前突出的新型犯罪问题开展研究过程中取得的一点初步认知,供广大同仁参考。