教学做合一的建筑构造深化学习环境设计探索

2020-12-06庄少庞王静冷天翔

庄少庞 王静 冷天翔

摘要:建筑构造教学一般分为基础学习和深化学习两个阶段,在深化学习阶段如何有效融入创新实践是建筑构造设计课教学改革的一个重要内容。建立教学做合一的学习环境,需要解决做什么和如何做的问题。教师可以合理安排专题教学内容,巧用不同教学法,建立因做施教、以做促学与在做中学的深化学习环境,同时结合实际情况灵活调整。专题讲授可以达到以线带面的教学效果,将知识学习扩展为方法掌握,重视实操体验的互动式教学可有效激活学习热度,创新实践可促进建筑技术理论知识的吸收,培养整体设计思维。这些措施加上全过程建筑构造学习环境的拓展建设,可成为连接建筑设计主干课与建筑技术理论课的桥梁,提高专业培养质量。

关键词:建筑构造;教学法;教学做合一;实践教学;体验式学习

中图分类号:G6420;TU-4 文献标志码:A 文章编号:1005-2909(2020)05-0067-08

强化实践是当下国内高等教育的重要导向。陶行知先生很早便提出“教学做合一”的教育理念,认为“先生拿做来教,乃是真教;学生拿做来学,方是实学。”[1]在教学过程中引入“做”的环节,“做”是关键,教与学统一在“做”上,“做”可培养学生的主动精神。理论教学与实践教学结合适应新时代大学生的学习状态,“教学做合一”的理念可用于指导课程教学改革。教师作为学习环境的设计师,需要把握好“教”与“学”的关系,通过创新教学法来完善学习环境的设计[2]。理论课在教与学中引入“做”已普遍为教师所认同,通过实验、实践环节促进学生对理论知识的掌握及应用是教师乐于采取的教学模式,教师需要综合协调教、学、做三者的关系,进一步创建“教学做合一”的学习环境。

一、改进建筑构造设计教学的实践分析

建筑学专业教学中,建筑构造教学一般分为基础学习和深化学习两个阶段,针对低年级较为简单的建筑设计课题,讲授建筑基本构件及相应构造,针对高年级较为复杂的建筑设计课题,讲授较为复杂的特殊建筑构造,如与剧场建筑设计课题平行讲授剧场建筑构造等。因此,课程安排上将建筑构造教学分为“建筑构造一”和“建筑构造二”,这种模式在国内建筑院校中具有普遍性。

建筑构造内容较为庞杂,深入学习难度较大。建筑构造教学在传统上着眼于功能与性能的实现,对美学表现关注较少,学生较难将构造设计学习与形式表现关联,存在一定程度上的脱节问题[3]。学科领域的发展使建筑设计课题的类型日益多元化,在高年級阶段,建筑构造部分教学内容更适合设计课教师有针对性的讲授,在压缩专业总学时与知识讲授课时的趋势下,配合式的教学制约建筑构造课自身教学时序的安排,也无法从根本上解决建筑设计与建筑构造学习脱节的问题。因此,建设深化学习环境是建筑构造教学的关键问题。

华南理工大学建筑学专业在创新型人才培养体系构建中,以“厚基础,深发展”为思路,将培养计划演化为两段式的教学结构,具体按照“3+2”的模式实施:前三年是专业通识阶段,学生完成基础知识学习和能力训练,具备相应的理论基础和专业素养;后两年是专业深化发展阶段,强调研究型设计能力的培养[4-5]。“建筑构造一”(建筑构造设计基础)安排在二年级下学期,“建筑构造二”从原来的四年级上学期调整至三年级下学期,培养计划对“构造二”的教学内容和教学方式进行调整,尝试摆脱“构造二”仅作为“构造一”知识延展的教学模式,将建筑构造的第二阶段教学与第一阶段适当拉开距离,建筑构造基础按建筑部件分项讲授构造基础知识,以培养整体设计思维为导向。具体来说,第一阶段侧重于了解与熟悉建筑基本构造及其原理,以构造的性能为重心,以知识讲授为主,是侧重知其然的阶段;第二阶段则关注建筑构造的生成逻辑,以问题为导向,构造性能与美学表现并重,知识讲授与实践操作并举,是侧重知其所以然并善用其然的阶段[6]。在这一过程中,创新实践如何有效融入建筑构造设计课成为教学改革的一个重要内容,针对课程“做”什么和如何“做”便是需要解决的问题。 高等建筑教育

庄少庞,等 教学做合一的建筑构造深化学习环境设计探索

建造活动是当下建筑学学生乐于参与的课外活动,蓬勃发展的建造节成为各高校的交流平台,有些已发展成国际性竞赛[7]。近几年,华南理工大学的“营造”活动先后以竹木等基本材料开展校际建造比赛,参赛作品显示了学生丰富的想象力,也反映出学生在材料利用与构造设计上的发展空间。实操体验增进对设计的理解,加深对材料性能的认识,但与系统学习相结合才能发展成综合设计能力。因此,建筑构造设计教学有效结合实践,适当面向学生科技活动愿望,有助于激发学生学习动力与实践创新能力。从事建筑构造教学的教师将构造节点模型制作引入教学,设置实测绘图的课程设计环节[8],开设独立建造实习课等[9],积极探索理论结合实践的教学方法以改进教学效果。

由“做”入手,探索结合创新实践的理论课教学法是深化学习阶段建筑构造教学改进的可行路径,而启发学生思维,通过实践培养创造力需要进一步完善全程学习环境的设计,需要创新教学法使“做”更好地融入教学过程。

二、以构造设计实践进一步完善建筑设计与建筑技术课程教学的横向关联

(一) 构造课的“做”作为建筑设计课的一种补充:重视设计创意的落地呈现

在教学时序上,开展第二阶段的建筑构造教学时,专业学习时间已经过半,学生对设计有较为全面深入的了解,教学重点是培养学生将设计概念落实到建筑细节的能力,培养学生对材料的敏感性,使学生对节点构造具有相对清晰的认知。“做”可使学生逐步建立设计落地意识,为创意实现提供支持。

(二)构造课的“做”作为整合技术理论课的一个节点:基于技术性能的设计实践

第二阶段的建筑构造学习在建筑结构、建筑物理课程之后。相对建筑结构和建筑物理,建筑材料与构造是由建筑学背景教师主讲的技术类课程,教学中引导学生建立整合性的技术设计思维十分必要。建筑构造教学可以综合这些科目内容,安排适量设计训练和创新实践,使学生通过构造设计将技术课程所学贯通起来,掌握美学表现与构造性能综合的方法,具备解决复杂工程问题的能力。

三、结合创新实践的建筑构造课学习环境设计

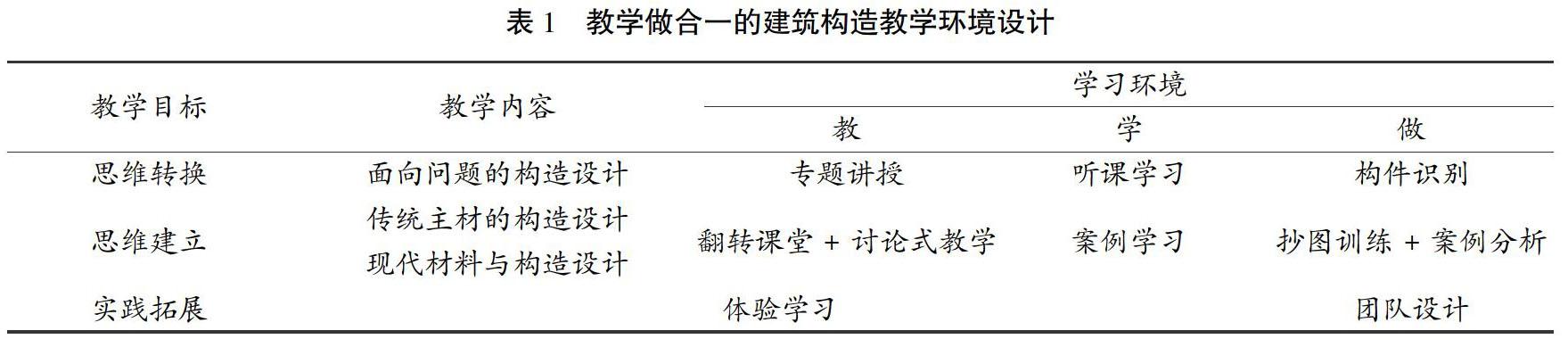

教师不仅讲授知识,更重要的是作为学习环境设计者创新教学法。教学小组自2011年开始,采用相对开放的专题式教学,取得了一定的教学效果。近三年来,教学小组进一步结合课程内容优化调整,采用对应教学法,融合创新实践,逐步构建“以做为中心,教学做合一”的课程学习环境。首先,转变单纯讲授的教学模式、工地参观的实践模式及闭卷考试的考核方式,基于案例调研的翻转课堂促进互动;其次,以研究、解决问题为导向,融入动手操作的团队协作设计实践,锻炼学生解决复杂问题的整体思维和综合能力,为实践拓展提供支持(表1)。

(一)因做施教:专题教学为创新实践融入提供可能

1. 解决专项问题的构造设计

培养学生创造性解决特定问题的设计能力对建筑构造教学至关重要。此专题以防水防热为主要教学内容,以解决特定技术问题的整体思维与各构成部件的对应构造做法为重点,促进学生在构造设计学习上的思维转换。防水、防热是南方建筑需要解决的关键技术问题,这些专题以关注地域性技术问题为切入点,融合建筑热工学知识,启发绿色建筑设计技术概念,为高年级专门化学习作铺垫。

2.现代材料与构造设计

此专题以表皮设计为主要教学内容,以玻璃幕墙与建筑复合表皮设计为教学重点,学习玻璃、金属板及部分新型材料用于建筑外围护结构的构造做法。建筑幕墙与建筑表皮构造需要关注性能与表现的综合设计,有助于将建筑构造学习与建筑设计课的方案设计对接,使学生建立重视建筑构造的整体设计思维。

3. 传统主材的构造设计

此专题以竹木构造为主要教学内容。随着建筑师实践领域的多样化,这类轻型结构在既有建筑改造、装配式建筑、敏感地区建造等领域应用日益广泛,相关学习符合当下建筑设计领域的现实需求,颇有意义,并且这类传统材料的构造设计实践,在构造设计整体思维的培养上与现代材料并无二致。竹木是极富生命力的传统建筑材料,学生可以结合建筑历史、建筑结构与建筑物理所学了解材料运用,扩展对不同材料建造体系的学习覆盖面。同时,竹木易于加工,便于进行建造实验,可成为建筑构造设计学习与真实材料应用的对接口。

(二)以做促学:主动学习为创新实践作铺垫

1. 系統讲授辅以应用练习

讲授教学法(Lecture-Based Learning, LBL)作为专题教学的主要方式,与建筑构造基础分建筑部件讲授知识的体系不同,是以诱因为线索从建筑整体讲授应对策略与构造做法,需要为学生提供一个系统整体的思路,因此,大班灌输式教学模式在连贯性、准确性与系统性上更好。对于单向授课学生参与度不够的问题,教师可配合讲授安排构造部件应用的节点构造图绘制练习。在防水设计部分,安排防水构件应用的节点设计练习;在建筑幕墙部分,安排幕墙节点大样课堂抄图练习。课内的构造绘图练习促进学生主动读图,通过“设计”输出,以做促学,加深学生对构造的理解,实时反馈学生学习效果,克服传统期末考试在最后“一考了之”的不足。练习作业作为平时成绩纳入考核之中,促使学生重视。

2.通过案例分析加深学习

案例学习(Case Based Learning, CBL)以“教师设问、学生为主、调查研究”为基本思路,通过翻转课堂调动学生积极性,提高学生获取新知识的能力,促进构造设计思维建立,为后面的创新实践作技术铺垫。

在系统的课堂讲授之外,学生通过案例分析加深对现代材料与构造设计专题的学习。教师安排学生在城市CBD区开展高层玻璃幕墙设计调研,选取一个案例对其幕墙构件节点从表现和性能两方面进行分析。在竹构建筑专题中,教师系统讲授竹材的历史、加工工艺、构造类型与典型案例,安排学生分析竹建筑案例的结构系统与节点构造。学生需要整理“输出”案例简报,优秀简报可在课堂分享,作为鼓励,小组成员可获得平时成绩加分。

(三)在做中学:通过团队协作锻炼综合实践能力

1. 教学框架搭建

实践教学鼓励学生在做中学,以团队为基础的学习( Team-Based Learning, TBL)是其主要教学模式。以团队为基础的学习是在以问题为基础的( Problem-Based Learning, PBL) 教学模式上形成的。PBL教学法以问题激发学生学习动力,引导学生把握学习内容,是以学生为中心的小组讨论式教学。东北大学教师探索了PBL教学法在第二阶段建筑构造教学的运用模式[10]。TBL教学法提倡学生自主学习,教师在过程中提供必要支持,让学生在已有技能的基础上解决复杂问题并总结反思。

教师拟定创新实践需要解决的问题,学生自主组建3~4人的小团队,在协作完成整体设计方案的基础上,完成若干节点的大样设计图纸,加上必要分析图纸形成一份设计文本,此外需要制作1个整体模型和1个节点模型。将实操体验引入构造设计学习,有助于加深学生对构造的理解,使构造教学不再刻板乏味。

课程共16个教学周,32学时。教师安排6个学时作为创新实践的讨论教学时间,其中调研、初步设计讨论和深化设计讨论各占2个学时,每环节间隔2周,整个设计过程为半个学期,给学生充分的课下设计与讨论时间,保证成果的完成度。团队协作模式加上适当延长工作时间,减少课业压力,避免与设计主干课冲突。

2. 实践课题设计

创新实践是深化与检验学习效果的主要方式。建筑设计课是建筑学专业教学的中心主轴,理论课的教学是副轴,配合学生设计能力进阶而安排,基于理论课教学开展的课题实践需要体现这一教学定位。设计任务以解决技术问题为导向,不求大而全,突出材料与构造课程的重点,关注材料选择与运用,设计成果要重视技术合理性(性能)、设计精美度(表现)、设计创新性(思维与表达)三个方面。创新实践的课题设计还应体现节材、节能的设计思维,为后续高年级的绿色建筑设计专门化学习提供帮助。协作设计的团队与成果还可成为部分学生申报学生研究项目、创新创业项目的基础。

从配合建筑设计教学的角度,教学小组借鉴ETH的建筑设计教学模式[11],提出将构造设计实践融入同期建筑设计作业的设想,但这种配合式的实践教学在教学时序上缺少灵活性,由于三年级的建筑设计课题以个人完成为主,学生独立完成自己设计方案的构造设计一定程度上增加了工作量,学生建筑设计方案的多样化导致较难形成统一的课题成果要求,不易进行不同方案间的横向交流,在成果评价上也会大幅度增加教师的工作负荷。教学小组最终放弃这一设想,采用统一设题的课题模式。

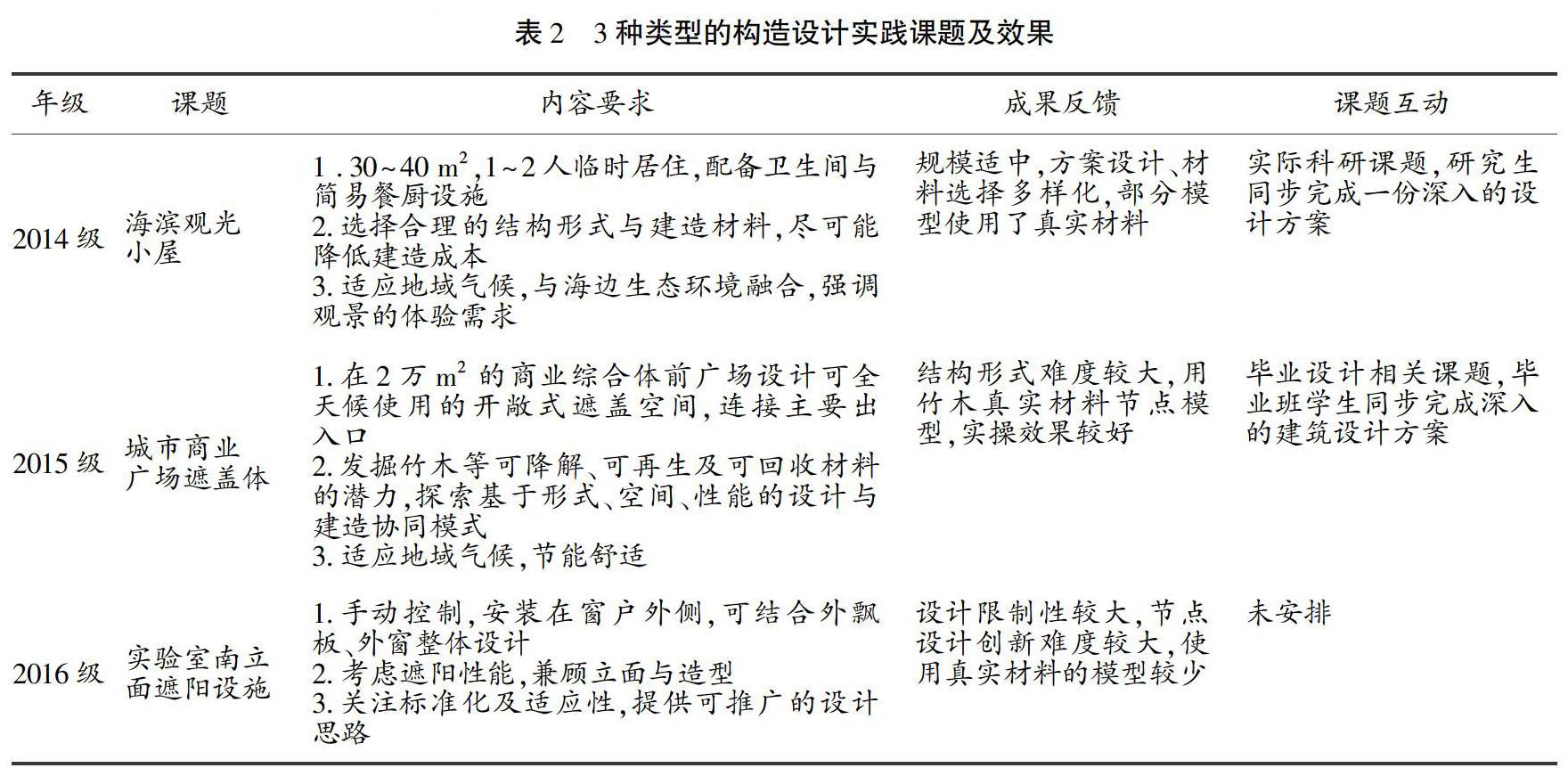

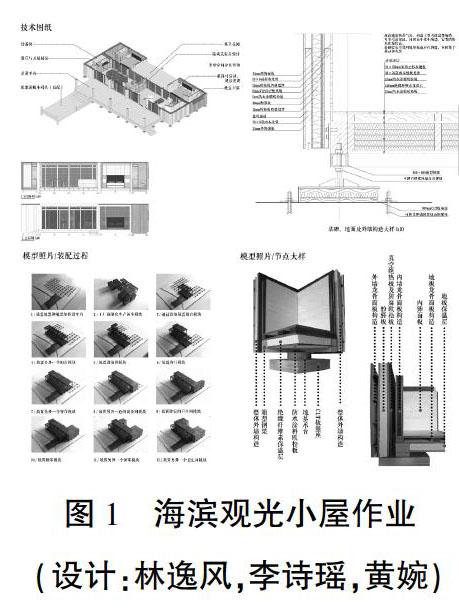

从控制工作量的角度考虑,近3年教学组尝试了不同尺度的实践课题(表2),如小型临时建筑(图1)、大型开敞空间遮盖体(图2)与外窗手动遮阳设施(图3)。对三年级下学期的学生而言,其设计能力已经达到一定水平,课题规模大小对成果完成深度影响有限,而课题的开放度对成果的多样性和创新性具有较大影响。对大班教学的理论课而言,多样性与创造力的发挥颇为重要。大部分学生在整体设计思维上进步较为明显,但图纸表达上的进步则相对有限,需要在高年级的施工图设计与业务实习阶段继续加强。据参加学院课程设计和毕业设计公开答辩的设计院院长、总师的反馈

,他们对学生能否准确绘制节点构造图并不十分在意。因此,构造设计整体思维的培养与技术图纸的完善表达之间,前者更应引起重视,教师在编制课题成果要求和评价标准时侧重点也应是前者。

教師在教学中尝试将学生课题与高年级毕业设计课题、研究生课题适度关联,教师安排高年级学生同步工作,不同年级学生对同一问题开展不同深度的研究,教师在分别指导的过程中可相互引用,拓宽学生思考的视野。实践表明,本硕、高低年级的课题互动可以辅助讨论式教学,提高学生设计研究的活跃度。

3.讨论式教学

讨论式教学采用翻转课堂形式,将团队汇报、教师点评与学生提问相结合。交流互动打开学生的设计思路,教师结合设计中的代表性问题点评,启发学生思考。

教师尝试引入游戏化教学方式激发课堂活跃度和学生投入度,在汇报环节采用淘汰制,设计及汇报优秀的小组可进入下一轮汇报,作为激励可获得作业成绩加分和模型制作补贴。教学实践反映,学生的投入程度有所提升,但淘汰制需要更多的小组参与汇报讨论,汇报内容常常过于类似或重复,更长的汇报时间降低了课堂效率,影响课堂气氛,因此,讨论式教学的频度需要合理平衡。经过多次尝试,阶段成果讨论先由学生提交汇报文件,再经过教师筛选与自由报名的方式确定课堂汇报交流的小组,并将讨论式教学控制在6个学时之内。

在讨论教学环节中,全体授课教师全程参与课堂汇报的交流互动。结合行业专家进课堂计划,讨论教学时邀请一线建筑师参与点评,使评价更为全面,对学生了解实践领域大有裨益。

四、建筑构造学习环境的拓展建设

单纯依靠两门构造课程推动学生对构造设计的深度学习是有困难的,虽然建筑构造教学主要由建筑构造理论课承担,但其他相关的理论课如建筑设计原理、建筑结构、建筑物理等或多或少也涉及建筑构造的内容。建筑设计课中,针对具体课题也会安排构造知识讲座,为学生开展设计提供支持。

除相关课程的横向支持外,建立建筑材料与构造学习的纵向线索颇为必要。专业培养计划对课程设置和教学环节进行了相应铺排,如,一年级“建筑模型与图示语言”加入了材料与造型的作业环节,建立对材料特性与运用的实操体验,二年级增加“建筑认识”实践环节,结合参观考察实地认识建筑构造,为二、三年级的建筑构造课程学习作铺垫。高年级设计课程采用“专题设计”和专门化教学模式,为构造设计研究学习延伸到高年级提供了条件。学生在绿色建筑设计专题中开展基于性能的节点构造设计,在装配式建筑专题中开展基于快速建造的装配式构造设计研究等。由于设计能力的提高,高年级学生在构造设计研究的合理性、实施性上可以达到更高的完成度,连续的专题构造设计学习具有良好效果。

在课外实践方面,除了参与院内的“营造”活动,部分学生还参加兄弟院校的建造节、国际高校建造大赛、国际太阳能十项全能竞赛,以及相关构造研究的SRP项目等。学生还结合暑期社会实践活动在乡村开展实地建造项目,这些活动成为建筑构造设计学习的有机延展。

纵横结合的课程内容和教学环节设置,形成开放多元的建筑构造分析与设计能力培养体系,课程教学与课外创新实践的互动,进一步强化了学生在构造设计上的综合实践能力。华南理工大学建筑学院学生在参与建造类比赛中取得突出成绩,学生设计并在地实施的“东江源环教中心”项目获“2016WA中国建筑奖社会公平优胜奖”,华南理工大学建筑学院的学生团队在“2018年中国国际太阳能十项全能竞赛”中荣获冠军。这些成绩的取得与全过程建筑构造学习环境的构建是分不开的。

五、结语

在专业理论课程教学中引入创新实践环节,对教与学而言都意味着更多精力与时间的投入,工作量的增加能否给学习带来正向效果取决于学习环境设计。从近几年的教学实践来看,以“教学做合一”的理念建立建筑构造设计深化学习环境是有效的。其一,在“教”上确立以问题为导向的教学思路,以建立学生的整体设计思维为教学目标,专题系统讲授可以达到有的放矢、以线带面的教学效果;其二,在“学”上以设计实践为导向能更好衔接建筑设计课的学习,变知识学习为思维方法掌握;其三,“做”是连接教与学的关键,重视实操体验的互动式教学能有效激活教与学双方的主动性,通过创新实践促进建筑技术理论的学习。教师通过不同的教学环节设计,巧用教学法,营造激发学习热情的教学环境,加上纵横结合的全过程建筑构造设计学习环境拓展建设,使“孤立”“乏味”的建筑构造教学成为连接建筑设计主干课与建筑技术理论课的桥梁,提高专业培养质量。

教学改革既是思维不断推进的过程,也是不断试错的过程。学习环境设计需要不断调整。教学小组在相对稳定的教学框架内,以动态思维持续更新教学内容,探索设计实践融入的模式。一方面从教学角度出发,根据培养方案对专业知识结构和综合能力培养的具体要求拟定专题教学内容;另一方面从学习角度,根据创新实践成果评估教学效果,判断学生对课题的兴趣与投入程度,调整创新实践融入教学过程的形式。

参考文献:

[1]陶行知.中国教育的觉醒:陶行知文集[M].北京:群言出版社,2013.

[2]沈宁丽.OECD发布《教师作为学习环境的设计师:创新教学法的重要性》报告[J].世界教育信息,2018,31(10):76.

[3]吕小彪,邹贻权,徐俊. 结合建筑设计课程的建筑构造教学探讨[J].高等建筑教育,2011,20(2):86-88.

[4]孙一民,肖毅强,冯江,等. 厚基础,深发展,国际化——华南建筑学人才创新能力培养的探索与实践[J]. 城市建筑,2015(16):53-55.

[5]黄丽,庄少庞,孙一民,等. 整合实践教学环节的高年级建筑设计教学模式优化探索——以华南理工大学建筑学院为例[J]. 高等建筑教育,2015,24(4):74-77.

[6] 庄少庞,王静. 适应能力发展,契合地域特点——专题化建筑构造设计教学的思考[J]. 南方建筑,2015(3):79-83.

[7]“设计激活乡村——2017国际高校建造大赛”[J].城市环境设计,2017(4):210-211.

[8]王雪英,许东,吴雅君.建筑构造课程理论与实践教学整合方法研究[J].高等建筑教育,2014,23(4):100-102.

[9]姜涌,朱宁,宋晔皓,等.清华大学的建造实习——授课、设计、实践三位一体的建筑构造教学模式[J].中国建筑教育,2015(2):12-17.

[10]陈沈. PBL教学法在建筑构造设计教学中的实践[C]//辽宁省高等教育学会.辽宁省高等教育学会2017年学术年会优秀论文三等奖论文集,2017.

[11]吴佳维,李博,程博.从直觉到自觉——关于苏黎世瑞士联邦理工学院建筑构造教学的一次对谈[J].城市建筑,2016(4):34-40.

Deepened learning environment design of building construction with

integration of teaching, learning and doing

ZHUANG Shaopang, WANG Jing, LENG Tianxiang

(School of Architecture, South China University of Technology, Guangzhou 510640, P. R. China)

Abstract:

Building construction course is generally divided into two stages of basic learning and deepened learning. How to integrate innovative practice effectively in the deepened learning stage is an important problem of teaching reform. To establish a whole learning environment of integrating teaching, learning and doing, the problems of what to do and how to do it need to be solved. Teachers can reasonably arrange the thematic teaching content, cleverly use different teaching methods to establish a learning environment of teaching follows doing, doing promotes learning, and learning in practice, and adjust it flexibly according to the actual situation. The thematic teaching can take some clues to lead the whole and extend knowledge learning to method mastery. Interactive teaching with good practice experience can effectively activate students learning enthusiasm, and innovative practice can promote the absorption of the theoretical knowledge of building technology and cultivate overall design thinking. With these methods and the whole process learning environment of building construction, building construction learning can be developed as a bridge between architectural main courses and building technology courses and the quality of professional training can be improved.

Key words: building construction; pedagogy; integration of teaching, learning and doing; practical teaching; experiential learning

(責任编辑 周 沫)

修回日期:2019-10-11

作者简介:

庄少庞(1974—),男,华南理工大学建筑学院副教授,博士,主要从事热带现代建筑、城市更新、公共建筑设计研究,(E-mail) shzhuang@scut.edu.cn。