基于GIS遥感平台的重庆市主城区土地利用演变分析

2020-12-02毛禹张娇娇郭瑾冯坤钰

毛禹 张娇娇 郭瑾 冯坤钰

摘要:重庆市主城区人口密集,城市化程度高,分析其土地利用变化尤为重要。以重庆市2000年Land-sat7 ETM SLC-on影像、2006年及2010年Landsat 4-5 TM影像为主要数据源,对主城区10 a来的土地利用演变情况进行了分析。结合土地利用动态度模型,分析了2000-2010年各类土地利用类型的年变化率和综合年变化率。结果表明:2000-2010年主城区各类土地利用类型的面积均有变化;2000-2006年及2006-2010年的土地利用程度变化值分别为5和4,说明城市处于社会经济发展期。采用土地利用转移矩阵分析了各类土地利用类型的具体变化情况,分别得出了各类型土地转化(接收)为其他类型土地的面积。结合景观指数分析了人类活动对各景观类型的影响程度。

关键词:土地利用:土地转换;GIS遥感平台;重庆市主城区

中图法分类号:F301.24

文献标志码:A

DOI: 10.15974/j.cnki.slsdkb.2020.08.014

1 研究背景

土地资源是人类最宝贵的自然资源,是人类社会赖以生存和发展的物质基础,是一切社会生产活动存在的物质载体和源泉。许多学者运用了不同方法或从不同角度分析了重庆市主城区的土地利用情况。李艳丽等[1]利用GIS与RS信息获取技术、空间分析技术和数理统计方法,分析了重庆市主城区土地利用时空变化特征,明确了土地利用变化的主要类型和方向。房力川等[2]利用支持向量机分类等方法,分析了主城区土地利用(覆被)变化及其热环境效应之问的关系。鲁春阳等[3]在SPSS软件的支持下,基于重庆市主城区自然及社会经济统计数据,采用主成分分析法,对引起主城区土地利用变化的驱动力进行分析。李阳兵等[4]从土地利用变化和土地利用综合程度变化等方面,分析了重庆市主城区的土地利用空间分异特征,并对土地利用变化驱动因子进行剖析。李宇等[5]基于地学信息图谱分析方法,合成了一系列土地利用格局变化图谱及转移矩阵,定量分析了重庆市主城区土地利用空间格局和变化过程。买晓森等[6]从重庆市主城区土地利用的数量变化、空间变化和效益等方面,分析了1996-2005年重庆市主城区土地利用变化情况及其机制。韩赜等[7]基于“4E”土地利用绩效评价框架,采用层次分析等方法对主城区2007年、2009年和2011年土地利用绩效区际差异和空间格局的演变进行了评价分析。贾静涛等[8]在RS和CIS技术的支持下,运用景观生态学原理研究了近20 a来重庆主城区土地利用和景观格局的动态变化。涂建军等[9]以主城区近30 a的遥感影像数据,利用景观扩展指数及分形维数指数,对主城区生态服务价值的变化进行了评价,得出了在2002-2011年主城区生态服务价值发展尤为迅速的结论。本文将在前人的研究基础上,进一步分析重庆市主城区的土地利用演变及利用程度。以重庆市的9个主城区为研究区域,选取了2000年、2006年、2010年这3个不同时期的Landsat影像数据,于2019年8-10月,结合遥感技术,分析了2000-2010年研究区域的土地利用演变过程。利用转移矩阵、变化检测重点分析了各土地利用类型之间的转移情况,并结合景观指数分析了人类活动对各景观类型的影响程度。

2 研究区概况

重庆市主城区共有9个区,包括渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区。重庆主城区位于三峡水库库区尾部,坐落在缙云山和东温泉山之间的低山丘陵地带,地处东经106°14' 47”- 106°59 ' 54”,北纬29°07'46”- 30°07' 44”,辖区面积5 473 km2㈨。

3 土地利用及景观分析

3.1 主城区土地利用分析

3.1.1 土地利用動态度模型

土地利用动态度可分为单一土地利用度和综合土地利用度。

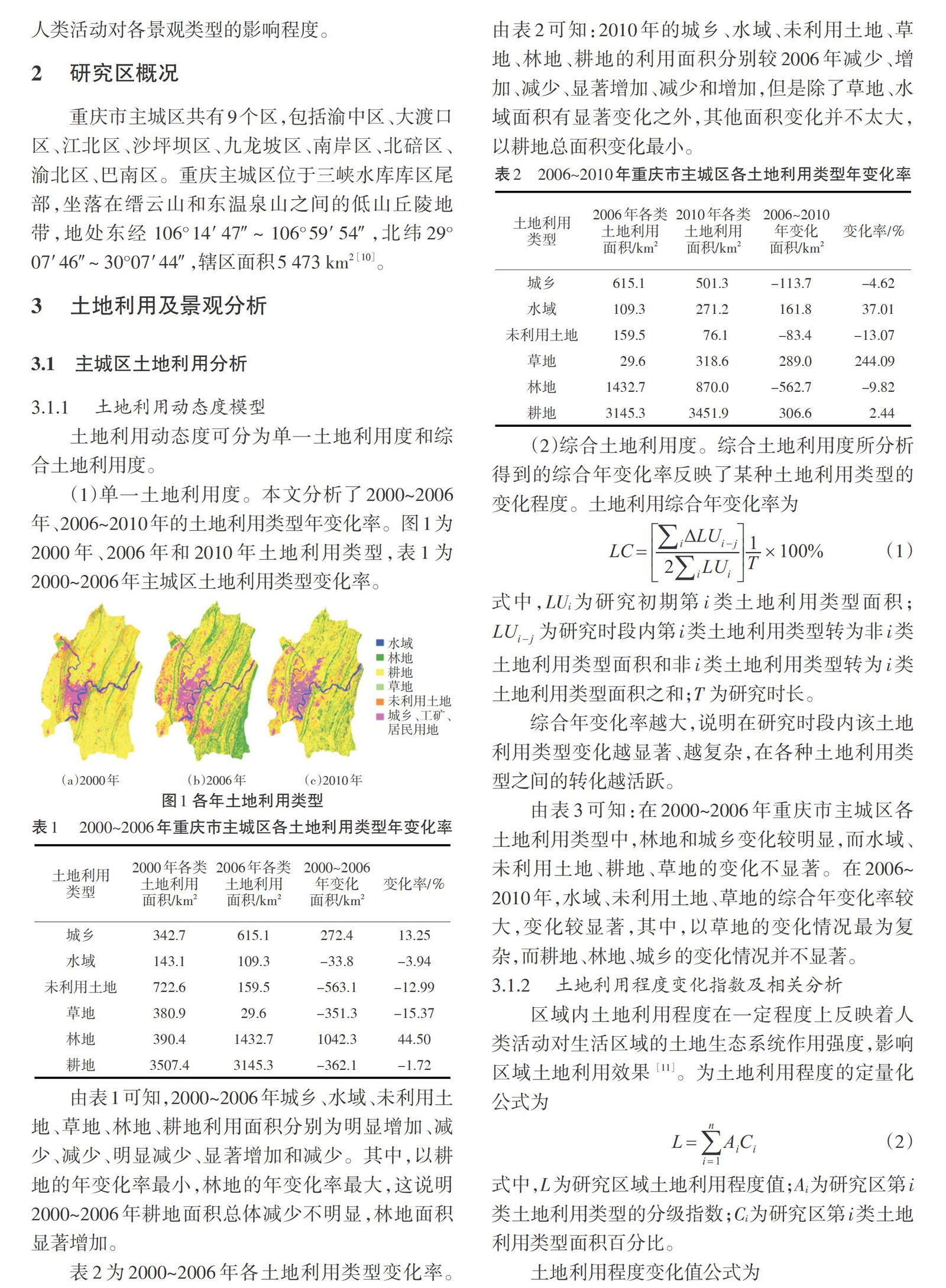

(1)单一土地利用度。本文分析了2000-2006年、2006-2010年的土地利用类型年变化率。图1为2000年、2006年和2010年土地利用类型,表1为2000-2006年主城区土地利用类型变化率。

由表1可知,2000-2006年城乡、水域、未利用土地、草地、林地、耕地利用面积分别为明显增加、减少、减少、明显减少、显著增加和减少。其中,以耕地的年变化率最小,林地的年变化率最大,这说明2000-2006年耕地面积总体减少不明显,林地面积显著增加。

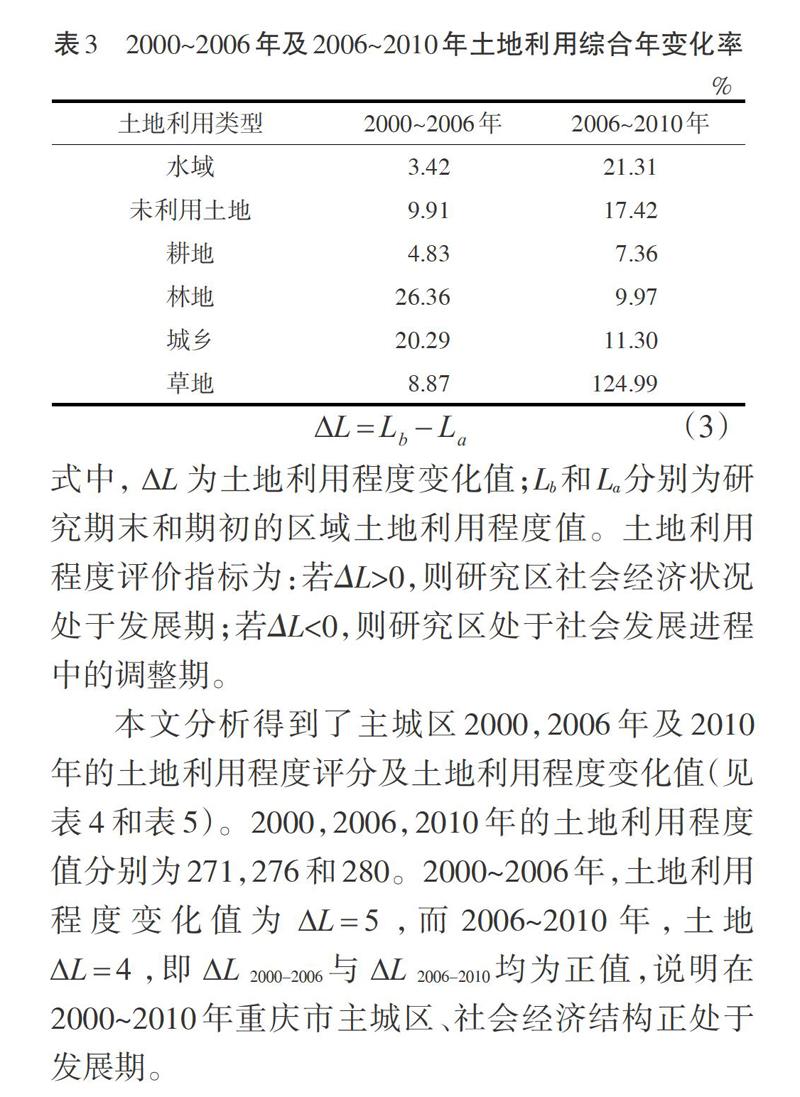

表2为2000-2006年各土地利用类型变化率。由表2可知:2010年的城乡、水域、未利用土地、草地、林地、耕地的利用面积分别较2006年减少、增加、减少、显著增加、减少和增加,但是除了草地、水域面积有显著变化之外,其他面积变化并不太大,以耕地总面积变化最小。

(2)综合土地利用度。综合土地利用度所分析得到的综合年变化率反映了某种土地利用类型的变化程度。十地利用综合年变化率为

综合年变化率越大,说明在研究时段内该土地利用类型变化越显著、越复杂,在各种土地利用类型之间的转化越活跃。

由表3可知:在2000-2006年重庆市主城区各土地利用类型中,林地和城乡变化较明显,而水域、未利用土地、耕地、草地的变化不显著。在2006-2010年,水域、未利用土地、草地的综合年变化率较大,变化较显著,其中,以草地的变化情况最为复杂,而耕地、林地、城乡的变化情况并不显著。

3.1.2 土地利用程度变化指数及相关分析

区域内土地利用程度在一定程度上反映着人类活动对生活区域的土地生态系统作用强度,影响区域土地利用效果[11]。为土地利用程度的定量化公式为式中,AL为土地利用程度变化值;Lb和La分别为研究期末和期初的区域土地利用程度值。土地利用程度评价指标为:若△L>0,则研究区社会经济状况处于发展期;若△L/<0,则研究区处于社会发展进程中的调整期。

本文分析得到了主城区2000,2006年及2010年的土地利用程度评分及土地利用程度变化值(见表4和表5)。2000,2006,2010年的土地利用程度值分别为271,276和280。2000-2006年,土地利用程度变化值为A/=5,而2006-2010年,土地△L=4,即△L 2000-2006与△L 20062010均为正值,说明在2000-2010年重庆市主城区、社会经济结构正处于发展期。

3.1.3 土地利用面积变化及转化情况

图2显示了2000-2006年及2006-2010年各土地利用类型面积的总体变化。由图2可知:重庆市主城区耕地在2000年,2006年,2010年的面积占比依次为69%,57%和63%,呈现出先减小后增大的变化趋势;城乡、工矿、居民用地在这3a的面积占比依次为5%,11%,9%,面积表现为先增大后减小的特征;林地面积也表现为先增大后减小的趋势,3a的面积占比分别为7%.26%,16%;草地在3a的面积占比依次为6%、1%、6%,面积也体现为先减小后增大;水域在3a的面积占比依次为3%,2%,5%;而未利用土地3a的面積占比为12%,3%,1%,整体呈减小趋势。

为了解在上述时间段内各土地利用类型向其他土地利用类型的转化情况,需要借助转移矩阵来分析研究时段内各土地利用类型的流失去向及来源方向。图3为2000-2006年及2006-2010年重庆市主城区的土地利用变化图谱,利用GIS软件对图3影像进行变化检测分析操作,可得2000-2006年及2006-2010年各土地利用类型转移矩阵(见表6和表7)。

根据表6可知:

(1) 2000-2006年水域面积净减少了31.660 km2,变化率为-22.45%。主要原因是水域向耕地及城乡转移了较大面积,转移量分别为16.808 km2、19.046km2,分别占转移面积总量的37.68%,42.69%。

(2)2000-2006年城乡面积净增加了364.444 km2,变化率为147.4go-/o。主要原因是耕地和未利用土地向其大面积转化,转移量分别为329.442 km2、111.906 km2,二者分别占城乡用地面积接收总量的68.21%、23.17%。

(3) 2000-2006年林地面积呈现显著增加的态势,净增加量为1072.389 km2,变化率为297.65%。主要原因是耕地大量转化为林地,转化面积为941.735 km2,占总接收面积的85.15%。

(4)2006年草地面积较2000年的显著减少,净减少面积为288.379 km2.变化率为- 89.74%。主要原因是草地向耕地转移了254.524 km2,占总转移面积的80.77%。

(5)2000-2006年耕地面积净减小了648.509 km2,变化率为-17.18%。主要原因是耕地向林地及城乡的转移,转移量分别为941.735,329.442 km2,分别占总转移面积的66.42%,23.23%。

(6) 2000-2006年未利用土地面积净减小了468.474 km2,变化率为-73.08%。主要原因为向林地、耕地、城乡用地转移了较大部分面积,转移量分别为105.027. 392.545,111.906 km2,分别占总转移面积的17.07%.63.79%,18.19%。

根据表7可知:

(1) 2006-2010年水域面积净增加了161.795km2,变化率为147.92%。主要原因是耕地及林地向其的大量转化,转化面积分别为84.055,51.211 km2,分别占总量的48.3%、29.4%。

(2)2006-2010年城乡用地面积净减少了110.464km2,变化率为-18.06%。主要原因是向耕地和林地的大面积转化,转移面积分别为181.149,56.919 km2,分别占总量的54.65%,17.17%。

(3) 2006-2010年林地面积呈现显著减少的态势,面积净减少了566.032km2,变化率为-39.416%。主要原因是林地大量转化为耕地,转化面积为774.224 km2,占总量的90.76%。

(4)2010年草地面积较2006年显著增加,净增加面积为285.671 km2.变化率为865.33%。主要原因是耕地大量转化为草地,转化面积为264.774km2,占总量的86.18%。

(5)2010年耕地面积较2006年显著增加,净增加面积为323.260 km2,变化率为10.33%。主要原因是林地大量转化为耕地,其转化面积为774.224kⅡi2,占总接收面积的71 .58%。

(6)2010年的未利用土地面积较2006年显著减少,净减少面积为96.538 km2,变化率为55.90%。主要原因是未利用土地大量转化为耕地,转化面积为109.966 km2,占总转移面积的65.28%。

3.2 景观分析

通过遥感影像进行土地利用的监督分类后,得到重庆市主城区多时相的变化特征。景观指数共有两类指标数据:①斑块级别的指标,包括斑块面积(Ai)、斑块个数(NP);②景观级别的指标,包括形状指数(Di)和景观破碎度(C)。本文重点分析形状指数Di及景观破碎度C,研究主城区的景观格局演变特征。

形状指数为

表8为景观指数计算结果。通过观察2000年各土地利用类型的形状指数(Di)及景观破碎度(C)可知,2000年城乡、耕地、草地、未利用土地、林地的Di值较大,说明这些景观的斑块周边比较复杂。其中,未利用土地最为复杂、不规则;水域和耕地的C值较小,故其受到的人类活动影响较小;而城乡居民用地、草地、未利用土地、林地的C值都比较大,说明这些景观受到了显著的人为干预和其他干预,如占用土地进行城市扩展、工业发展以及改为耕地等。

通过观察2006年各土地利用类型的Di及C值可知:城乡、耕地、未利用土地及林地的Di值比较大,景观的斑块周边比较发达、比较不规则;草地、未利用土地的C值比较大,说明这两种土地利用类型受到的人类活动影响较大,耕地的C值最小,故其受到的干预最小。

通过观察2010年各土地利用类型的Di及C值可知:耕地、草地、林地的Di值较大,说明耕地、草地、林地的斑块周边较不规则、比较发达,这可能与人们的生产活动有关,如对林地、耕地的改造、人工草地的建设等;草地、未利用土地、林地的C值较大,故受到人类活动的干预较大,其中,未利用土地受到的影响最大;耕地C值最小,故其受到的影响最小,与2010年结果一致。

4 结论

本文基于CIS及RS技术分析了重庆市主城区2000-2006年及2006-2010年2个时段内的土地利用情况,得出了如下结论。

(1)根据对主城区单一土地利用度及综合土地利用度分析可知:在2000-2006年间,城乡、水域、未利用土地、草地、林地、耕地面积的变化为明显增加、减少、减少、明显减少、显著增加和减少;在2006-2010年间,城乡、水域、未利用土地、草地、林地、耕地的面积变化情况为减少、增加、减少、显著增加、减少、增加。

(2)根据对重庆市主城区土地利用程度指数分析可知:2000-2006年土地利用程度变化值为5,2006-2010年土地的利用程度变化值为4,均为正值,说明2000-2010年重庆市主城区的社会经济状况处于发展期。

(3)根据转移矩阵的结果可知:2000-2006年间,耕地、草地、水域未利用土地减小,城乡及林地增大;2010年耕地、草地及水域增加,城乡、林地及未利用土地减小。除了人为干预之外还存在各种土地利用类型之间的相互转化。其中,面积增大主要是因为大量的其他土地利用类型向其的转换,面积减小主要是因为该种土地利用类型向其他土地利用类型发生了大面積的转化。

(4)根据对主城区景观指数分析可知:2000年城乡、耕地、草地、未利用土地、林地的形状指数Di值较大,斑块周边较复杂、不规则,这可能与人们的生产活动有关,如对林地、耕地的改造、人工草地的建设等;水域和耕地的景观破碎度C值较小,说明其受到的人类影响较小;而城乡、草地、未利用土地、林地的C值都比较大,即受到的人类干扰程度大,如占用这些土地扩展城市、发展工业、改为耕地等。2006年的城乡、耕地、未利用土地及林地的Di值较大,草地、未利用土地的C值较大。2010年的耕地、草地、林地的Di值较大,草地、未利用土地、林地的C值较大。

参考文献:

[1]李艳丽,赵纯勇,穆新伟.基于GIS与RS技术的城市土地利用/覆盖变化分析[J].水土保持研究,2006,13(3):72-74.

[2]房力川,周莉,潘洪义,重庆市主城区土地利用/覆被变化及其热环境效应关系研究[J].四川职业技术学院学报,2018,28(5):149-155.

[3]鲁春阳,杨庆媛,田永中,等,基于主成分法的区域土地利用变化驱动力分析——以重庆市主城区为例[J].2006, 34(21): 2657-2658.

[4]李阳兵,冯永丽,范科红,等.重庆市主城区土地利用变化空间分异研究[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2011,28(3):28-32,93.

[5]李宇,杨华.重庆市主城区土地利用时空变化的图谱分析[J]安徽农业科学,2012,40(4):2339-2341,2382.

[6] 买晓森,杨庆媛,重庆市主城区土地利用变化态势分析[M].北京:气象出版社,2006.

[7]韩赜,牟风云,吴晓春,等.重庆市主城区土地利用绩效区际格局研究(自然科学版)[J].重庆工商大学学报,2014,31(4):27 -33.

[8]贾静涛,杨华,曾咺,等.山地城市土地利用景观格局动态变化分析——以重庆市主城区为例[Jl.重庆师范大学学报(自然科学版),2013,30(4):34 - 39.

[9]Tu J J,Xiang X Y, Yang L.Urban spatial expansion andits impact on ecological service values of Chongqing City Proper in the last 30 years[J]. High Technology Letters,2013.19(2):162-169.

[10] 高强,汤巍,黄晓琴.重庆市主城区防洪标准调整分析[J].城市防洪,2019,6(29):29 -31.

[11]李启权,张新,高雪松,等.川中丘陵县域土地利用程度与效益耦合协调格局分析[J].农业现代化研究,2014,35(1):97 -102.

(编辑:李慧)

作者简介:毛禹,女,主要研究方向为地理信息处理、河床演变及水文水资源等。E-mail:157529069l@qq.com