儿童恶性横纹肌样瘤9例临床病理分析

2020-12-01金汝佳王青杰马怡晖

金汝佳,王青杰,马怡晖

恶性横纹肌样瘤(malignant rhabdoid tumor, MRT)是一种好发于儿童的较少见的高度恶性肿瘤,多见于肾,亦可见于肾外软组织、中枢神经系统及少数其它实质性脏器。肾恶性横纹肌样瘤(malignant rhabdoid tumor of the kidney, MRTK)约占儿童肾脏恶性肿瘤的2%[1]。Kohashi等[2]在肾外软组织发现了具有恶性横纹肌样细胞特征的肿瘤,并同时伴有整合酶相互作用分子1(integrase interactor 1, INI-1)表达缺失,称其为肾外软组织恶性横纹肌样瘤(extrarenal malignant rhabdoid tumor, E-MRT)。虽然MRT现在被认为是一个独立的实体,但仍缺乏统一的治疗策略。本文回顾性分析9例儿童MRT的临床及病理资料,并复习相关文献,探讨其临床表现、病理学特征、鉴别诊断及预后,旨在提高对儿童MRT的认识水平。

1 材料与方法

1.1 材料收集2013年1月~2018年12月郑州大学第一附属医院病理科存档的手术切除并经病理确诊的MRT患儿9例,男性7例,女性2例。其中包括4例肾内MRT和5例肾外MRT。

1.2 方法标本均经10%中性福尔马林固定、常规脱水、石蜡包埋、4 μm厚切片、常规HE染色;免疫组化染色采用Roche BenchMark XT全自动免疫组化检测仪,所用抗体包括vimentin、EMA、desmin、Ki-67、SMA等均为即用型抗体,其中vimentin、SMA、S-100购自北京中杉金桥公司,EMA及NSE购自上海杰浩生物公司,其余均购自福州迈新公司。所有病理切片均由两位高年资病理医师复核诊断。

2 结果

2.1 临床特征患儿年龄1个月~9岁,平均3.3岁,中位1.2岁。4例肾内MRT临床表现为腹部肿块伴肉眼血尿3例,腹部肿块伴腹痛1例,确诊时有1例发生于右肾的患儿已发生双肺转移;5例肾外MRT,表现为左侧口底及颏下肿大1例,膀胱肿物伴肉眼血尿1例,3例发生于臀部及四肢。

2.2 病理检查

2.2.1眼观 肿瘤体积通常较大,呈结节状或不规则团块状。肾内瘤体最大径5.0~10.0 cm,肾外瘤体1.0~9.0 cm。局部区域囊性变,常见出血、坏死,有时可见卫星结节和包膜侵犯,提示肿瘤的浸润与转移。

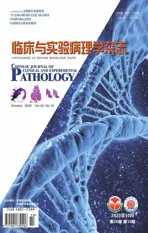

2.2.2镜检 镜下见核大深染的肿瘤细胞均匀一致排列成不相黏附的巢状或实性片状;瘤细胞体积大,呈圆形、卵圆形或多边形,胞质丰富,嗜伊红色,内含PAS阳性的球形毛玻璃样包涵体,类似横纹肌细胞(图1);核偏位,可为分叶状,染色质呈空泡状,可见明显核仁,瘤体内坏死及核分裂象常见。

图1 恶性横纹肌样瘤细胞体积大,呈圆形、卵圆形或多边形,胞质丰富,类似横纹肌细胞 图2 肿瘤细胞膜表达CK(AE1/AE3),EnVision法 图3 肿瘤细胞质表达Syn,EnVision法 图4 肿瘤细胞核表达S-100,EnVision法 图5 肿瘤细胞INI-1表达缺失,EnVision法 图6 肿瘤细胞核呈Ki-67高表达,EnVision法

2.3 免疫表型瘤细胞CK(AE1/AE3)(图2)、EMA、vimentin、Syn(图3)、S-100(图4)和NSE均阳性;MyoD1、desmin和INI-1(图5)均阴性;Ki-67增殖指数30%~70%,平均52.3%(图6)。

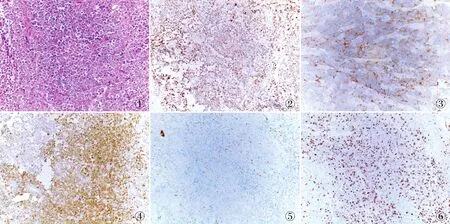

2.4 随访8例患儿获得随访资料,随访时间8~49个月,平均19个月。3例患儿于术后接受化疗,5例放弃治疗。4例肾内MRT患儿均死亡,平均生存期10个月,3例软组织MRT患儿尚健在(表1)。

表1 9例儿童恶性横纹肌样瘤患者临床病理资料

3 讨论

MRT是一种起源未明的较为少见的高侵袭性恶性肿瘤,好发于低龄儿童,男性多见,多合并高钙血症。肿瘤分期和发病年龄是唯一明确的预后因素[3],Cheng等[4]研究证实肿瘤晚期和确诊年龄≤12个月与较差的生存期显著相关。MRT可发生于身体任何部位,根据其主要发生部位的不同,将其分为肾内MRT及肾外软组织MRT,其肿瘤具有显著异型的横纹肌样细胞特点及22号染色体INI-1基因表达缺失。

目前文献报道的原发性膀胱MRT不足10例[5]。本例膀胱MRT患儿因肉眼血尿就诊,超声提示膀胱右前侧壁近输尿管开口处可见异常回声,伴右侧输尿管扩张;CT检查发现膀胱右前壁可见一大小25.1 mm×18.8 mm的团块状软组织密度影,增强后中度强化,临床诊断为膀胱占位。遂行单纯膀胱肿物切除,术后送病理检查,光镜下可见肿瘤组织由不相黏附的呈圆形或卵圆形的横纹肌样细胞组成,呈巢团状或实性片状排列,核仁明显,浸润至膀胱全层,可见神经侵犯及脉管内癌栓,并见瘤体内坏死及出血。免疫组化结果显示上皮源性标志物CK(AE1/AE3)、EMA阳性,肌源性标志物desmin、Myogenin阴性,INI-1阴性,Ki-67增殖指数达30%。

MRT缺少特征性的临床特点、实验室及影像学表现,最终确诊需依赖病理检查。MRT体积通常较大,无包膜,质地较软,呈鱼肉状,常伴有出血、坏死。镜下肿瘤细胞弥漫侵袭性生长,可见大量横纹肌样细胞,有丰富的嗜酸性胞质但无横纹,细胞体积较大,边界清晰。细胞核质比高,核仁突出,核偏于细胞一侧,偶见肿瘤细胞胞质内淡染嗜酸性包涵体,坏死及核分裂象常见。电镜下瘤细胞胞质内可见嗜酸性包涵体由轮状排列的中间丝组成,细胞间连接发育不良。免疫组化染色显示肿瘤细胞呈上皮源性、间叶源性及神经源性的多向分化表达,明确表达上皮来源的CK、EMA,间充质起源的vimentin,神经源性标记Syn及NSE,Ki-67增殖指数高。

INI-1表达缺失是MRT的特异性标记。SMARCB1/INI-1基因属于ATP依赖的SWI/SNF染色质重构复合物的核心,其在基因调控、基因转录和细胞谱系分化中起到重要作用,研究发现,在几乎所有的MRT病例中,均存在INI-1表达缺失[6]。该复合物的一个核心亚基已经明确为肿瘤抑制基因,即SMARCB1(SNF5/INI-1/BAF47),SMARCB1的突变和失活已被确定为导致儿童MRT的潜在机制[7]。正确诊断MRT,尚需与伴随有22q11.2上SMARCB1/INI-1等位基因失活致SMARCB1/INI-1蛋白表达缺失的肿瘤病变鉴别。(1)近端型上皮样肉瘤(proximaltype epithelial sarcoma, PES):平均发病年龄40岁,生长方式呈多结节状,50%~70%的病例表达CD34[8]。(2)肾髓质癌(renal medullary carcinoma,RMC):病变主要位于肾髓质,且患者多伴有镰刀型红细胞贫血,免疫组化标记CK、EMA、vimentin阳性。(3)上皮样恶性神经鞘膜瘤(epithelioid malignant peripheral nerve sheath tumor,EMPNST):发生部位多起源于大神经,S-100阳性[9]。(4)滑膜肉瘤:约90%以上的滑膜肉瘤具有SYT-SSX融合基因,可通过FISH或RT-PCR技术检测[10]。

MRT早期诊断率不高,一经发现多数已发生浸润及远处转移,病死率高,5年生存率不足50%[11]。可采用多模式的治疗方法,如手术治疗、放疗、化疗和大剂量化疗序贯自体造血干细胞移植[12]。本院5例肾外软组织MRT患儿中,有3例至今生存状况良好,未见明显复发倾向,而发生于肾内者均于确诊后1年内死亡。Katsumi等[13]研究曲妥珠单抗通过利用效应细胞的抗体依赖性细胞毒作用对MRT细胞产生抗肿瘤作用,而IL-2可增强曲妥珠单抗对MRT肿瘤细胞的细胞毒性,此类药物研究可能在不远的将来为MRT患者带来福音。该病目前仍缺乏有效的治疗方案,应尽可能手术完整切除肿瘤,并辅以多种放、化疗策略,以期提高患儿的生存时间。

MRT是一种罕见的好发于婴幼儿的高度恶性肉瘤,具有相对独特的病理学形态特点,并伴有INI-1基因表达缺失。病理诊断应与多种其它恶性间叶源性肿瘤鉴别。肾外MRT预后相对较好,而肾内者预后不佳,病死率高。手术切除+放、化疗是目前治疗MRT的首选方法,而新的有效的靶向及化疗药物需要进一步探索实践。