间接引语中“本人”的视角和移情的转变

2020-11-30杨黎黎

杨黎黎

(苏州大学文学院,江苏苏州,215123)

一、引言

现代汉语中“本人”有下面几种不同的用法:

第一,“本人”指向主语时,“本人”多为定语或与事格,例如:

(1)报考时,报考人员i需携带本人i身份证、近照(同底片免冠一寸照片)二张。

(2)夫妻个人i债务应由本人i偿还。

“本人”做谓语动词的宾语时一般不指向主语,例如:

(3)*张三i看不起本人i。

第二,当在篇章中没有其他的所指之时,“本人”常常指话语言说者,例如:

(4)本人保证全额赔偿!(周大新《湖光山色》)

第三,“本人”有长距离回指的用法,有跨句的先行语,例如:

(5)这类人i可以每月领得四百多元福利金,还可以住专为老人而设的公寓,每月交本人i收入的四分之一作租金。

(6)犯罪嫌疑人i如实供述司法机关还未掌握的本人i其他罪行的,以自首论。

第四,“本人”可以指一个隐性的NP,这个NP不是篇章的所指(discourse reference),但是与篇章相关(Pan 1995)[1],例如:

(7)父母双方或一方为中国公民,出生在中国,具有中国国籍。

(8)Proi更换护照后,原护照注明作废退还给本人i。

句子(7)“本人”所指的并没有显性的被引入到篇章中,而是由跟这个概念相关的NP“父母”所引出。句子(8)“本人”指的是护照的持有者,也没有直接从篇章引入,而是从“护照”相关性中产生。

“本人”的回指用法一直是反身代词研究的热点,“本人”的语法化路径也备受关注。许和平(1992)比较了“本人”“本身”“自己”的用法[2];Pan(1995)研究汉语反身代词的自我归属(self-ascription)理论时也辟专章讨论了“本NP”作为反身代词时的特征[3]。姚小鹏(2007)考察了“本人”词义历时变化的过程[4];宗守云(2012)则探讨了“本NP”的指示、时间、空间和客体等几种用法[5]。本文则从类型学视角研究“本人”表达的视角、移情和指示的可及性来研究其主观性和主观化的历程,着重考察“本人”发生自指用法所产生的语境,这一点同世界上很多其他语言中的反身代词产生出“无回指反身代词用法”的句法条件发展一致。

二、“本人”回指的话题性

“本人”较早时期出现在大藏经中,指的是“当事人”,例如:

(9)咒诅诸毒药,所欲害身者,念彼观音力,还着于本人。(《大藏经·妙法莲华经》卷七)

此时,“本人”在上下文中还找不到先行词,而且也不是指代说话人,“本人”是一般的泛指,指当事人或那个人。

元杂剧中,“本人”开始大量出现。“本人”在话语中是把一个次要的主体(entity)转为一个话题。这里的是一种承前指代,是回指用法,相当于“那个人”,例如:

(10)贫道是司马德操的便是了,自襄阳会罢,与刘皇叔相见,本人有高皇之气,将门生寇封与皇叔为义子,举南阳卧龙为军师,分了西川。(《元杂剧·关大王单刀会杂剧》)

(11)小生姓范名式,字巨卿,山阳郡金乡人也。与汝阳张邵元伯为友,同住帝学。元伯为人孝义,本隐晦不仕。小生劝道:……争奈本人志大,耻为州县之职。(《元杂剧·死生交范张鸡黍杂剧》)

两例中,“本人”均把前一句中的与事格转化成下一句中的主语和话题。“本人”的所指是话语中的参照点(reference point),其他引入的主体都是跟“本人”发生或远或近的联系。参照点是一个概念化的方式,话题可以被定性为话语结构的参照点。跟其他次要的主体比较起来,话题是显著的概念化,它充当一种认知参照点。而其他次要的概念化则依据它们跟参照点的关系而被引入到篇章话语结构中。这里,我们使用Langacker(1990)认知语法中的参照点的概念,他认为话题可以被描述为一个参照点,围绕着这个参照点展开篇章布局[6]。话题是一个显著的概念化过程,它相当于一个固定点(anchoring point),由篇章引入的其他次要的概念化则是依据它们和固定点话题的关系来安排的。

而在多个参与者或主体的篇章中,用“本人”来凸显其中的一个,以显示其话题性,例如:

(12)为他有道术,一日能行八百里,人都唤他做神行太保。此人十分仗义疏财。夜来小生修下一封书在此,与兄长去到彼时,可和本人做个相识。(《水浒传》第三十六回)

(13)因他会写诸家字体,人都唤他做圣手书生……使人赚了他老小上山,就教本人入伙。(《水浒传》第三十九回)

例子(12)中的主语有“此人”“小生”“人”“兄长”,“本人”指代的是其中话题“此人”,前面一句话也都是围绕着“此人”来进行叙述的。可以看出,虽然有多个事件的参与者,但是“本人”只指代其中的话题,也是最重要的最显著(salient)的一个主体。我们可以看出,“本人”这个时期的回指用法是“他本人”的第三人称指代的用法,回指前文中提到的一个人,“这个人”并不是说话者自己。

三、“本人”自指用法的演变

第一,自指用法的“本人”不同于复指用法。

姚小鹏(2007)认为“本人”的自指用法来自“我本人”中“我”的省略,大约产生于清代。试看他举出的两个例子,如下[7]:

(14)妻子正是一位贤德之妇,论情论理,她既日受后母的无理打骂,难道本人还忍心推波助澜的再去凌践于她?(《八仙得道》第十八回)

(15)自己一想,天光快亮,本人穿着一身夜行衣,又扛着个人走路不便。(《续小五义》第七十五回)

这一点我们并不同意姚先生的看法,我们认为这两例中的“本人”都不是自指而是回指的用法。上文中的例句如果从更完整的篇章来看并不是自指的用法,如下:

(16)那古书生因感伤自己无能,不能调融家政,况又明知自己妻子正是一位贤德之妇,论情论理,她既日受后母的无理打骂,难道本人还忍心推波助澜的再去凌践于她。(《八仙得道》第十八回)

(17)冯渊扛着白菊花直奔公馆而来。过了五里屯就是白沙滩的交界,走出约有三里多路,天光快亮。本人穿着一身夜行衣,又扛着个人走路不便。(《续小五义》第七十五回)

这两例中的“本人”都不是指说话人自己。前一例中的“本人”指的是“那古书生”,后一例的“本人”指的是冯渊。两个先行语都是句子的话题。而且,如果是“我本人”的搭配使得“本人”有了自指用法,那么第一人称代词“我”必须高频跟“本人”搭配才能使得“本人”被组合同化成自指的用法,但是我们在语料中未见,“我本人”仅为个别用例。

复指短语是指两个或两个以上的词或短语前后排列在一起,指同一事物,作同一句子成分的一种名词短语,如下两个例子:

(18)师猛然言曰:“将军也受吾一计。”张飞揽之。诸葛曰:“张飞,你本人用心也!”(元代《三国志平话》)

(19)您孩儿无挨靠,没倚仗,深得他本人将傍。(元刊杂剧三十种《闺怨佳人拜月亭》)

复指用法的“本人”不一定只指代话题了,(19)句中的“他本人”是个与事,不是句子的话题。

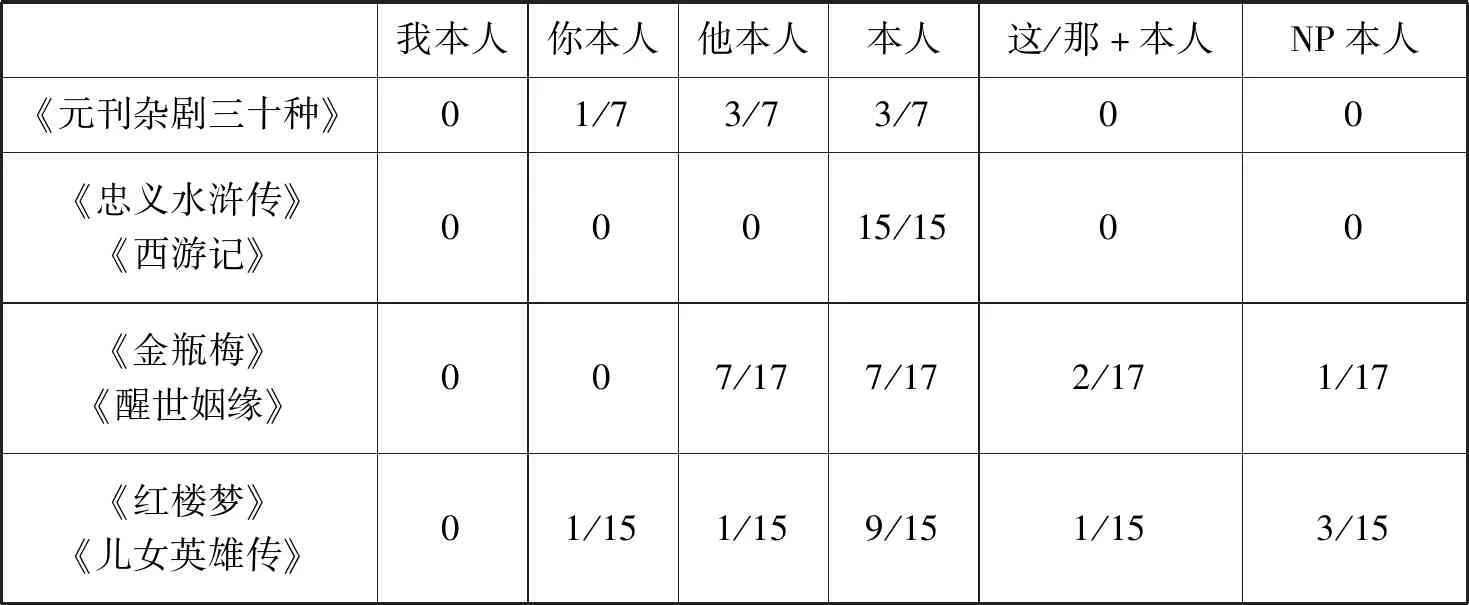

我们统计了从元代到清的小说中,跟“本人”临近共现的成分,最常见的有人称代词、名词短语和指示代词。

我本人你本人他本人本人这/那+本人NP本人《元刊杂剧三十种》01/73/73/700《忠义水浒传》《西游记》00015/1500《金瓶梅》《醒世姻缘》007/177/172/171/17《红楼梦》《儿女英雄传》01/151/159/151/153/15

这种相邻回指的用法都是一种普通的复指用法,都没有产生自指的意义。最初出现的临近先行词当中,以第三人称代词“他”的频率最高。“我”和“本人”的共现在我们的语料搜索中并未出现。如果“本人”要受到第一人称代词“我”的影响而产生了自指意义,需要高频使用,可我们语料当中显示跟“他”的搭配才是频率最高的。

第二,“本人”自指用法产生的语境条件。

根据我们对语料的统计,“我本人”连用是在特定语境中产生的,例如:

(20)因怪而问曰:“子何不足以至于斯?”布衣曰:“我本人观光至此有巢南之想。”(北宋《册府元龟》卷四十八)

(21)乃忽思曰:“我本人也,何乐为虎?自囚于深山,盍求初化之地而复焉?”(北宋《太平广记》卷四百二十九)

(22)胜爷面带难色,说道:“下名帖传书,我本人实不能自去。”(清代《三侠剑》)

这里的“我本人”都用于直接引语(direct speech)中,指的是说话人。虽然跟“我”连用,但是我们不认为这是因“本人”和第一人称的组合同化而带有自指的意义,因为同时期“本人”跟第三人称代词组合的频率要高得多。更重要的是,即使“本人”不跟第一人称代词同现,也可以在直接引语中出现自指的用法。不过,“本人”不跟人称代词共现而表示指代说话人自己,是用在间接引语(indirect speech)的语境当中,例如:

(23)后羿听了,心想,本人勇武盖世,天上天下,并无敌手。从前十日并出,曾奉帝尧之命,射去九日。这等大事都干过了,区区一树,有何难截。(《八仙得道》第四十九回)

(24)“你纵有万分慈悲之心,岂能人人援手,使他益寿延年;再则何处去找这许多起死回生的丹砂呢?”仙姑听了,觉得此话为平时意想所未到,也知玄女垂训之意,因本人心太热、性大慈,往往有不问事实的是非利害,但凭一时悲悯之怀,不惜牺牲自己幸福搭救人家,即如上次吴大户家之事,前据上元夫人劝诫之言,正是一个例子。(《八仙得道》第三十五回)

(25)那王诚夫又来了,说建业那边,因有许多未了之事,一时不能搬来。本人欲在杭城读书,拟带着几个下人,先行迁来。(《八仙得道》第六十九回)

上述三个句子均为“本人”用于间接引语中指代说话人自己。引语主要由三个部分构成:引导句(主句)、引用句(宾语从句)、引语标记。上述三例由句中的心理动词或言说义动词充当引语标记。引语的引用句承载着引述的信息内容,要么直接引用他人的原话,要么用当前说话人自己的话语来转述,这是直接引语和间接引语最大的区别(乐耀2013)[8]。既然是转述,说话者就意在使听者注意引语的所指或者它所表达的内容,这里的“所指”就显得格外重要。辛斌(2010)也认为,间接引语和直接引语所反映的言者的言说意图是不同的[9]:间接引语中,言者特别在意听者注意引语的所指或者它所表达的内容;直接引语中,言者则欲使听者注意引语所表示的除其所指或内容之外的其他相关特征,至于是什么相关特征则要从语境上下文来判断。

“本人”独立使用表示自指的用法所依托的语境就是间接引语的语境。间接引语中“本人”的所指是言者最想听者注意的内容。“本人”自指用法正是形成于心理动词或言说义动词之后的间接引语的宾语从句中。在间接言语中,“本人”所指的两种情况重叠:主句主语和说话人自己。那么读者可以将“本人”解读为回指引语前的主句中的主语,也可以解读为引语中的说话人的自指,不论如何“本人”都是自指用法。“本人”最初的回指用法是“那个人”的第三人称指代的用法,回指前文中提到的一个人,但这个人绝对不是说话者。我们在上述文献中就发现,“本人”用于言说义动词或心理动词之后的间接引语,不表示“那个人”或“他(本人)”的第三人称,而是表示“我本人”,且不带复指代词,这时“本人”指代用法在同一个小句的辖域中是没有先行语的,如果去掉母句,“本人”就单独指的是说话者了。“本人”的历时演变是从回指和他指到转向说话人自我的自指角度,是说话人从外部世界到内部世界的观察角度的变化过程。这也可以认为是说话人的移情和主观视角的转变。

四、类型学视野下“本人”的自指用法

第一,“本人”的移情和主观视角。

“本人”独立使用指代说话人的时候是在间接引语的语境下发生了移情。现代汉语中,“本人”用于自指不再限制于引语中了,可以独立使用表示自指。这时,“本人”是一个事件的报道者和观察者,句子表达的就是“本人”的直接意见。说话者/叙述者确定报道或观察的对象和参照点就是“自己/本人”,这就是一个移情(empathy)的过程,表示的是说话者自我的情感、态度和角度。Kuno(1987)给移情下了定义:“移情”是一个复杂的虚拟过程,观察者模拟他人所处的心理状态[10]。“虚拟的”是因为移情涉及由观察者的感知激活了目标体的状态;“模拟的”是因为移情涉及由观察者复制或重建目标体的经验,却保持了自我-他人区分的意识;当人无意识地投射进入他人的情形,并通过想象模拟“站在他们的角度的情感”,即为移情过程。移情直接或间接影响着语言中的句法的转换,比如被动化就是一种移情(沈家煊2001)[11]。

我们认为“本人”发展出自指的用法,不是“我本人”的省略,而是说话者视角的转移。由潜在的说话者变成了显性的说话者,是由背景向前景转移的一种结果。“本人”指代功能的扩展其实都是说话者视角的不同所致,是人们一种诠释(construal)结果的不同的表现。“本人”由一个回指代词变成了一个反身代词,在视角上,反身代词和非反身代词有很大的不同。反身代词的视角是一种观察的内在视角,即跟句子中的参与者相联系的视角;而非反身代词则是以一个中性的观察视角。同一个场景,说话人以自我的角度来描写,就是自指;以一个旁观者的角度来客观叙述,就是指他的用法。

第二,无回指反身代词的用法。

我们认为“本人”从回指到自指,其实就是“本人”发展出了“无回指反身代词”(non-anaphoric reflexives)的用法。“自指”之后的“本人”可以没有先行语,直接出现作为独立的句子成分,这就是一种无回指反身代词的用法。Ross(1970:228,230,232,233)首次提出英语中的某些结构允许出现第一和第二人称的无先行语的反身代词[12],例如:

(26a)This paper was written by Ann and myself.

(26b)Physicists like myself were never too happy with the parity principle.

因而他认为在英语中允许出现第一人称和第二反身代词在同一个句子中没有先行语的情况。但是,第三人称的无回指的反身代词只出现在动词后从句作为补足语的情况,例如:

(26c)I told Albert that physicists like himself were a godsend.

(26d)*Physicists like himself were a godsend.

Kuno(1987:118-133)进一步详细解释了Rose提到的这种第三人称无回指反身代词的用法,并从直接/间接话语(direct/indirect discourse)的视角分析[13]。他认为反身代词的这种用法一般出现在需要带补足语的动词之后,比如:say(说)、tell(告诉)、ask(问)、complain(投诉、抱怨)等言说义动词。Hyman & Comrie(1981)认为,这是一种连带代词(logophoric pronouns)的现象[14]。

可以认为,“本人”就是言者代词(logophoric pronoun)。Logophoric这个术语涉及的就是言者和听者之间的互动。Kuno(1987)提出了反身代词的移情制约条件(empathy constraint on reflexives):一个含有反身代词的句子和句子的先行语可以被解释为该句是由这个反身代词所指的视角而来的[15]。如果说话人在报道他所听说的事情,反身代词在该句中表明了说话人从反身代词的所指中获得了信息。

这种用法一般只出现于长距离反身代词。长距离反身代词允许先行语在管辖范围之外,它们的先行语常常是母句的主语。这样的反身代词有拉丁语中的se,意大利语的sè,冰岛语的sig,挪威语中的seg,日语中的zibun和汉语中的“自己”。冰岛语中的长距离回指代词就出现在一个间接引语中,常常是在言说义动词之后的补足语中。

第三,直接/间接引语中的代词和反身代词。

Huang et(1984)在kuno(1972)的基础上提出,汉语中的长距离反身代词在约束理论中并不是真正的照应语(anaphors),而是一种特殊的照应代词(anphoric pronoun)[16]。这种代词在深层结构中指的是作为言说者的母句主语,其包蕴句是一个直接引语。这就是“直接引语补足语结构”(direct discourse complementation),如下的两个句子:

(27a)John said that he saw Bill.

(27b)John said,“I saw Bill”.

(27b)是(27a)的深层结构,间接引语的补足语结构是从(27b)的直接引语结构的第一人称代词I变成(27a)中的第三人称代词he转换而来。换句话说,(27a)中的代词he并不是这个句子本身代词化的结果,而是作为补足语的直接引语中的第一人称转换而来。这个代词指的就是主句的主语John,也是补足语的言说者。Kuno强调的是(27a)这样的句子中,母句的主语是一个直接引语的真正的言说者,也或者是一个感知者(即感知的主体:经历者,思考者等等)。

“本人”的自指用法在民国时期电文中也很常见,我们在台湾研究院历史语料库的《中华民国史事日志》中找到若干“本人”自指的例子:

(28)蒋中正因西山会议派拟到广州活动,通电谓中山舰案乃局部问题,由本人负责,视上海大会为帝国主义之工具,誓扫除之。(《中华民国史事日志》民国十六年丁卯四月)

(29)赵戴文电马福祥谓阎决下野出洋,本人不日即回京。(《中华民国史事日志》民国十九年庚午二月)

这里“本人”使用的语境有一个“通电谓”和“电谓”,表示当事人电报所引用的话语,可以指蒋中正和赵戴文自己所说的话,以当事人的口吻,因而这里“本人”可以理解为自己,“本人”指代句子的主语“蒋中正”和“赵戴文”。当说话人以第三人称的视角转向第一人称的时候,“本人”就可以用于自指了。

五、余论和结论

“指代的可及性”(referential accessibility)是由Ariel(1988)提出的一个篇章的概念;他对可及性和指代做了研究,认为所指的可及性主要受到下面几个因素的影响[17]:

(a)先行语和照应语之间的距离;

(b)可以作为先行语的竞争者的数量;

(c)在先行语指派中的话题性的重要度;

(d)在确定先行语时的角色框架。

“本人”的指代由高可及性变成了低可及性:回指一个名词——复指紧邻的代词或名词——无先行语的自指。辖域越来越小,由长距离指代变成邻近指代。强调代词只是强化先行词的信息强度,并不担当另一个题元,而回指形式与先行词在句法结构中充当不同的句法成分并担当不同的题元。陈平(1987)在研究汉语回指形式的时候认为,插入成分越长,结构越复杂,对所指对象的连续性所造成的削弱作用就越大[18]。由于人脑短期记忆容量的限制,与靠近先行词的回指成分相比,同先行词相隔较远的回指成分一般需要更明白的表现形式(杨黎黎 汪国胜2018),以弥补由于阻隔而造成的信息衰减,这其实指的就是回指的可及性[19]。

“本人”是一个高频出现的回指代词。我们主要讨论了“本人”在历时演变过程中语法功能的改变。元代,“本人”最主要的用法是回指前面的先行语,其特点是回指的对象往往是后文的话题。“本人”最重要的变化是从他指到自指:元代时期“本人”的回指用法从来不会指向说话人,而是指事件的其他参与者,说话者以一个中性的视角在叙述事件。清代,随着小说的发展,“本人”在间接引语的语境下,从他指发展出自指用法。间接引语中“本人”的所指是言者最想听者注意的内容。“本人”的历时演变是从回指和他指到转向说话人自我的自指角度,是说话人从外部世界到内部世界的观察角度的变化过程。这也可以认为是说话人的移情和主观视角的转变。“视角”是主观性和主观化研究的重要内容,我们不仅需要注意视角如何转变,还需要注意视角是在什么语境中发生了转变,这也是主观性和主观化发生的语境条件。

注释:

[1] Haihua Pan,Locality,Self-Ascription,DiscourseProminence,andMandarinReflexives,Ph.D.dissertation,Texas:The University of Texas at Austin,1995,pp.98-121.

[2]许和平:《 试说“自己” “ 本人” “ 本身” 及“ 自身”——兼议“本人”“本身” “自身” 的词性》,《世界汉语教学》1992年第3期,第10~15页。

[3] Haihua Pan,Locality,Self-Ascription,DiscourseProminence,andMandarinReflexives,Ph.D.dissertation,Texas:The University of Texas at Austin,1995,pp.98-121.

[4] 姚小鹏:《“本人”的语法化与主观化》,《语言科学》2008年第4期,第377~381页。

[5] 宗守云:《试论指示词语“本”及其构式“本NP”》,《长江学术》2012年第4期,第96~102页。

[6] R .Langacker,“Subjectification”,Cognitive Linguistics ,1,1990,pp.5-38.

[7] 姚小鹏:《“本人”的语法化与主观化》,《语言科学》2008年第4期,第377~381页。

[8] 乐耀:《汉语引语的传信功能及其相关问题》,《语言教学与研究》2013年第2期,第104~112页。

[9] 辛斌:《引语研究的修辞视角》,《外语学刊》2010年第4期,第67~73页。

[10] S.Kuno,FunctionalSyntax:Anaphora,DiscourseandEmpathy,University of Chicago Press,1987.

[11] 沈家煊:《语言的主观性和主观化》,《外语教学与研究》2001年第4期,第268~275页。

[12] J.R.Ross,“On declarative Sentences”,ReadingsinEnglishTransformationalGrammar,1970,pp.222-272.

[13] S.Kuno,FunctionalSyntax:Anaphora,DiscourseandEmpathy,University of Chicago Press,1987.

[14] L.Hyman,B.Comrie,“Logophoric Reference in Gokana”,JournalofAfricanLanguagesandLinguistics,3,1981,pp.19-37.

[15] S.Kuno,FunctionalSyntax:Anaphora,DiscourseandEmpathy,University of Chicago Press,1987.

[16] C.Huang,T.James ,“On the Distribution and Reference of Empty Pronouns”,LinguisticInquiry,15,1984,pp.531-574.

[17] M.Ariel,“Referring and Accessibility”,JournalofLinguistics,24,1988,pp.65-87.

[18] 陈平:《汉语零形回指的话语分析》,《中国语文》1987年第5期,第363~378页。

[19] 杨黎黎、汪国胜:《基于使用的语言观下频率对图式构式的建构作用》,《语言教学与研究》2018年第4期,第22~33页。