慢性心衰预后与BNP水平的相关性及ROC价值曲线分析

2020-11-27朱胜男

朱胜男

作者单位:河南大学淮河医院 心血管内科475000

心力衰竭是一种以口干、气促、食欲不振、水肿等症状为主要表现的临床综合征[1],随着我国由于人口老龄化的加剧,患病人数也在逐年升高[2]。有研究显示,首次确诊为心力衰竭的患者,病死率最高的时间段在前3个月内[3]。由于慢性心力衰竭的病因复杂,诊断困难,且并发症较多,造成不同患者对相同治疗方法的反应性不同,外加方法学上的阻碍,导致对于慢性心力衰竭的预后难以准确判断,不能及时给予相应干预措施,延误治疗,影响疗效及预后。血清利钠肽(BNP)是一种心力衰竭诊断的重要血浆标志物,对预后具有一定的预测性[4]。本文探讨慢性心力衰竭住院患者预后不良与BNP水平的相关性以及ROC价值曲线,为临床诊治提供参考。

1.资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析我院2015年3月至2019年6月收治的196例慢性心力衰竭患者的临床资料。根据患者预后情况,将其分为预后不良组(63例,预后不良为患者住院期间死亡,出院后因再发心力衰竭、恶性心律失常等心脏事件再次入院者,以及随访期间心源性死亡者)和预后良好组(133例,预后良好为出院后患者未再次入院且经常规药物治疗可存活者)两组。预后不良组患者中男性44例,女性19例,年龄(59.5±9.6)岁,病程(12.6±3.7)月;预后良好组患者中男性93例,女性40例,年龄(58.9±9.5)岁,病程(12.4±3.4)月;两组患者年龄、性别、病程等一般资料比较差异不具有统计学意义,具有可比性。再按NYHA心功能分级标准将患者分为Ⅲ级组(118例)和Ⅳ级组(76例)两组。本研究经医学伦理委员会批准开展。

1.2 入组标准 纳入标准:①符合中华医学会心血管分会2007年制定的《慢性心力衰竭诊断治疗指南》中关于慢性心力衰竭的诊断标准[5];②NYHA分级Ⅲ~Ⅳ级者;③患者及家属签署知情协议书。排除标准:①出院1个月内出现相关终点事件者;②合并有出血性疾病、肾功能衰竭、肝硬化、肺病以及恶性肿瘤等严重疾病者;③由代谢、内分泌等相关系统性疾病引发的慢性心力衰竭者;④心电图房扑患者;⑤近期有服用非甾体消炎药、锂剂、多巴胺、苯巴比妥等影响血尿酸以及脑钠肽水平者;⑥临床资料不完整者。

1.3 方法 记录所有患者入院时的心率、血压、血红蛋白、总胆固醇、血钠、肾小球滤过率、尿素氮以及肌酐等水平。

1.3.1 血清BNP水平:抽取所有受试者5ml清晨空腹静脉血,离心得到血浆,冰箱-75℃条件下保存,待测。采用酶联免疫吸附法测定血清BNP水平。

1.3.2 心功能指标测定:采用便携式彩色多普勒超声诊断仪(Vividi,通用电气医疗系统贸易发展有限公司)对患者的左心室射血分数(LVEF)、左心室舒张末期内径(LVEDd)、左心房内径(LADD)进行计算。

1.4 统计学方法 采用统计学专用软件SPSS 20.0对上述资料进行整理分析,计数资料采用[例(%)]表示,行卡方检验,计量资料采用()进行表示,行t检验,采用Pearson法对患者血清BNP水平与心功能指标的相关性进行分析,绘制BNP水平对慢性心力衰竭住院患者预后诊断的ROC价值曲线,用Kaplan-Meier生存曲线对患者的累计生存率和病死率进行分析,当P<0.05时,数据差异具有统计学意义。

2.结果

2.1 两组患者临床资料比较 预后良好组患者的肌酐、LVEDd、LAD以及BNP水平均明显低于预后不良组,LVEF水平明显高于预后不良组(P<0.05),见表1。

表1 预后良好和预后不良组患者临床资料比较

2.2 Ⅲ级组、Ⅳ级组患者的血清BNP水平以及心功能指标变化 Ⅲ级组患者的LVEDd、LAD以及BNP水平均明显低于Ⅳ级组,LVEF水平明显高于Ⅳ级组(P<0.05),见表2。

2.3 患者血清BNP水平与心功能指标的相关性分析 患者血清BNP水平与LVEF呈现负相关,与LVEDd、LADD水平呈现正相关(P <0.05),见表3。

表2 Ⅲ级组、Ⅳ级组患者的血清BNP水平以及心功能指标变化

表3 患者血清BNP水平与心功能指标的相关性分析

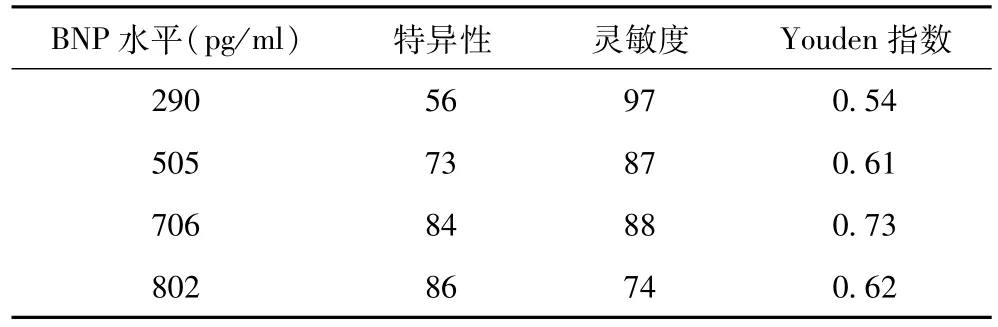

2.4 BNP水平对慢性心力衰竭住院患者预后诊断的ROC价值曲线分析 根据患者预后心脏事件的发生情况,进行ROC曲线分析,其AUC面积为0.883(95%CI为0.866~0.946)。结合患者的检测指标和各项临床体征,当血清BNP=706pg/ml时,预后诊断具有相对较高的特异性和敏感度,见表4和图1。

表4 BNP水平对慢性心力衰竭住院患者预后诊断的ROC曲线坐标点

图1 BNP水平对慢性心力衰竭住院患者预后诊断的ROC价值曲线

2.5 患者生存曲线分析 以患者血清BNP=706pg/ml为分界层绘制Kaplan-Meier生存曲线,血清BNP大于706pg/ml为高危患者,血清BNP低于706pg/ml为低危患者,高危患者的生存曲线明显低于低危患者,见图2。

3.讨论

慢性心力衰竭患者由于血流动力学发生不同程度改变、心肌病变、炎症以及心肌梗死等因素,会引起患者心肌组织结构改变,发生功能性损伤,进而导致心室发生充盈以及泵血障碍[6]。研究显示,慢性心力衰竭患者的预后影响因素极为复杂,其中疾病程度、伴有并发症以及病发诱因的差异,会不同程度造成相同治疗的个体差异,患者最终的结局存在较大差异[7]。另外,目前临床上常用的一些预后判断方法可靠性相对较差,造成预后不良结局的发生,延误治疗。故临床对慢性心衰患者的预后能够早期预测诊断,并及时给予针对性地治疗显得尤为重要。

图2 患者生存曲线

BNP是一种在心室部位合成的心脏神经激素。机体在缺血缺氧等代谢因素、暴露于肾素系统等化学因素的刺激下,会诱导BNP合成分泌增加,在分泌初期主要以Pre-proBNP的形式存在,之后经酶分解为NT-proBNP和BNP两种成分。虽然NT-proBNP具有相对较长的半衰期,但是其水平受肾功能以及年龄的影响较大[8]。BNP对肾素-血管紧张素-醛固酮系统具有较好的抑制功效,协调保护心功能,可以更灵敏特异地预测机体心功能的改变[9]。文中患者心功能指标与BNP水平存在一定的相关性,这是由于LVEF可以较好地对患者的心脏泵血功能进行反映,但LVEF不小于50%时,血液功能才能够满足机体正常运行。对于慢性心力衰竭患者,一方面由于心脏收缩功能相对较低,心室收缩期血液会经由左心室反流入左心房中,致使LADD值升高;另一方面由于左心室舒张末期容积升高,也会一定程度增加LADD水平[10]。故BNP与心功能指标存在一定的相关性,可以对心室重塑过程进行表征,对慢性心力衰竭患者的预后诊断具有一定的参考意义。ROC价值曲线分析结果提示,BNP对心力衰竭患者长期预后诊断具有一定的特异性和敏感性,并选择BNP=706pg/ml为最佳阈值点,经由Kaplan-Meier生存曲线分析,BN P<706pg/ml患者的病死率明显低于BN P>706pg/ml患者,这与NE Ibrahim等[11]人的研究结果一致。

综上所述,对于慢性心力衰竭患者,血清BNP水平的测定是一种经济可行的诊断方法,对预后不良及危险分层预测也具有较好的应用价值。