剖宫产术前检测抗凝因子对下肢深静脉血栓形成及应用低分子量肝素钙的价值

2020-11-25黑国真

黑国真 蔡 蕊 李 昱 聂 伟*

(1 山东省妇幼保健院产科,山东 济南 250014;2 聊城市东昌府区妇幼保健院产科,山东 聊城 252000;3 山东省医学科学院科研处,山东 济南 250062)

剖宫产术后可能会发生多种并发症,下肢深静脉血栓(deep venous thrombosis,DVT)是较为常见的一种,指下肢深静脉部位形成静脉血栓,尤其是腓肠肌位置,形成血栓后,会阻碍机体血液循环,出现活动时疼痛加剧、浅静脉曲张、患肢疼痛肿胀等症状[1]。而有效预防产妇术后DVT,对产妇术后身体恢复和新生儿健康均有利。目前,治疗DVT的方式有多种,如初期卧床休息、抬高腿部等均可缓解DVT带来的疼痛,给予抗凝剂干预可降低术后DVT和肺栓塞发生率[2]。且已有研究表明[3],低分子量肝素钙用于剖宫产产妇,可降低术后DVT发生率。但有关使用低分子量肝素钙治疗的指征,目前仅有少数学者提出,建议剖宫产术前检测其抗凝因子指标,根据其指标确定是否给药。现纳入80例有形成血栓倾向且接受剖宫产分娩的80例产妇分组讨论剖宫产术前检测抗凝因子并给予低分子量肝素钙治疗的意义,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 按术前是否检测抗凝因子对80例有形成血栓倾向且接受剖宫产分娩的产妇进行分组。入选标准:①产妇及其家属均同意此次干预方式、分娩方式,并签字;②产妇存在以下1项或1项以上的危险因素:因保胎长时间卧床、合并妊娠高血压、合并妊娠糖尿病、吸烟、创伤卧床、多胎、高龄产妇、肥胖、以往存在血栓栓塞病史;③病历资料齐全;④精神、智力均正常,可正常配合此次分娩和治疗。排除标准:①血小板指标降低、肝素过敏、患肝肾疾病者、存在出血倾向、凝血功能异常者;②精神、智力异常;③非剖宫产分娩者;④中途脱离研究者。对照组:12例存在DVT危险因素1项,11例存在2项,9例存在DVT危险因素3项,8例存在DVT危险因素4项;32例初产妇,8例经产妇;年龄21~32岁,平均年龄为(28.60±1.10)岁;体质量为64.20~73.50 kg,平均体质量为(67.21±1.20)kg。研究组:13例存在DVT危险因素1项,12例存在DVT危险因素2项,7例存在DVT危险因素3项,8例存在DVT危险因素4项;33例初产妇,7例经产妇;年龄为21.3~32.6岁,平均年龄为(28.71±1.24)岁;体质量为64.51~73.64 kg,平均体质量为(67.51±1.11)kg。研究对象基本资料差异不显著(P>0.05)。

1.2 方法 对照组产妇术前未接受抗凝因子检测;研究组产妇术前接受抗凝因子检测,检测方法:抽取产妇空腹静脉血液3 mL,加入0.109 mmol/L枸橼酸钠3 mL,抗凝处理后,置入试管内,离心处理10 min,每分钟转速为3000 r,分离血浆后,用全自动凝血仪(法国STA-R)测定其血清蛋白S水平(serum protein S,PS)、蛋白C水平(serum protein C,PC)含量及抗凝血酶Ⅲ活性(antithrombin III,AT-Ⅲ),用凝固法测定PS活性,用发色底物法测定PC、AT-Ⅲ活性。研究组产妇均接受皮下注射低分子量肝素钙(生产企业:河北常山生化药业股份有限公司,批准文号:国药准字H20063910)治疗,每次5000 U,每日1次,持续治疗4 d。

1.3 指标判定 DVT判定标准:①主诉股三角或小腿存在压痛或肢体疼痛;②患肢肿胀;③皮肤温度增高,皮肤颜色为暗红色;④Homans征阳性;⑤患肢存在广泛性浅静脉怒曲张。满足以上2项者,且接受彩超检查,显示深静脉管腔中实性回声大小不等,全部或部分占据管腔,表明静脉主干狭窄或阻塞,则可将其判定为DVT。记录两组产妇术后DVT发生率、出血状况(术后2 h出血量、术后24 h出血量、出血率)。

1.4 统计学方法 DVT发生率、术后出血率为计数资料,用“%”表示,行χ2检验;术后2 h、24 h出血量等计量数据用“”表示,行t检验。数据均输入到统计学软件SPSS13.0中进行处理,若P<0.05,则有统计学意义。

2 结果

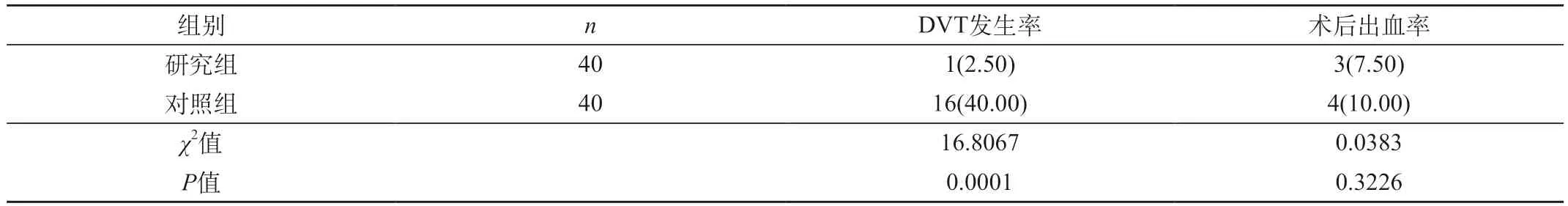

2.1 两组产妇术后DVT发生率、术后出血率 研究组DVT发生率(2.50%)低于对照组(40.00%),P<0.05。研究组产妇术后出血率(7.50%)比对照组(10.00%)低,但数据差异不明显(P>0.05)。见表1。

2.2 两组产妇术后出血量 研究组产妇术后2 h出血量、术后24 h出血量与对照组比较,数据差异不明显(P>0.05),见表2。

表1 比较两组产妇术后DVT发生率、术后出血率[n(%)]

表2 比较两组产妇术后出血量(mL,)

表2 比较两组产妇术后出血量(mL,)

3 讨论

自放开“二胎”政策后,高危产妇日益增多,而产后并发症,如血栓疾病发病率也有所增高[4]。其原因为产妇产褥期身体发生生理变化,产褥早期阶段,机体血液呈高凝状态,从生理角度来看,利于胎盘剥离创面,进而出现血栓,降低产后出血发生概率,而针对血栓症状,临床多给予抗凝药物治疗,但给予抗凝药物治疗可能会加大产后出血危险性,因此,临床对剖宫产术后是否给予低分子量肝素钙治疗,以降低血栓疾病发生率存在一定争议[5]。虽有大量报道指出[6],低分子肝素钙可在不加大出血危险性的基础上降低血栓疾病发生率,但目前在实际实践中,较多医院仍无广泛给予产妇低分子量肝素钙进行血栓疾病预防[7-10]。其原因如下:①仅有极少产妇发生产后出血,且临床处置难度也较大;②科室和医院均不愿冒着加大产后出血的危险性,给予低分子量肝素钙来预防术后血栓疾病,尤其是针对产后出血高危患者,则更不可能使用低分子量肝素钙药物;③在医患关系紧张的情况下,导致医师偏向保守慎行。但是,预防术后血栓形成又势在必行。因此,如何降低剖宫产术后血栓的发生率,且不加大出血的风险,则引起了产科各医学者的重视。

机体抗凝血因子对凝血平衡有明显影响[11]。血浆内AT-Ⅲ降低,会引发高凝血症,且血栓形成性疾病发病多与AT-Ⅲ降低有关,如深静脉栓塞、先天性AT-Ⅲ缺乏等。发生静脉血栓疾病主要与血液成分变化、局部血流变化、血管损伤等有关,而主要致死原因及并发症均为肺栓塞[12]。医学界逐步深入研讨血栓性疾病发现,女性在妊娠过程中,母体血液成分变化与发生静脉血栓性疾病存在密切关系,所以,产妇妊娠期、产褥期均为静脉血栓疾病高发阶段。妊娠过程中,女性机体的血液成分会出现较大变化,并随着孕周和自身激素变化越发明显,血液内凝血因子Ⅻ、Ⅺ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅷ、Ⅶ、Ⅴ、Ⅱ均有增高,纤维蛋白原、凝血酶也有增高,纤溶活性和抗凝血酶活性降低,血液呈高凝状态。此状况一方面为生理性保护,对胎盘剥离有利,避免产后大出血,促进子宫内膜再生修复,但会加大弥漫性血管内凝血危险性,增高早产、妊高症危险性[13]。

产后DVT发病与抗凝系统和凝血系统失衡有密切关系,抗凝蛋白系统会制约凝血系统,这在DVT发生中有重要作用。本研究中结果显示,剖宫产术前测定产妇AT-Ⅲ、PC、PS指标,对术后给予低分子量肝素钙药物治疗有指导意义,可在不加大出血危险性的基础上,降低DVT发生率,利于产妇康复。AT-Ⅲ属于α2糖蛋白为血栓抑制主要因子之一,对活化凝血因子有灭活作用,包含激肽释放酶、血浆蛋白、Ⅻa、Ⅺa、Ⅹa、Ⅸa,中和凝血酶,避免血管表面形成血栓,若此指标降低,对凝血酶的中和作用减弱,血管表面出现血栓的危险性加大[14]。PC为人体肝脏合成的血浆丝氨酸蛋白酶酶原,活化后可灭活凝血因子Ⅴa、Ⅷa,抑制血液凝固。受凝血酶影响,PC被激活,进而生成活性PC。PS也为人体肝脏合成的血浆蛋白,对蛋白C有协同活化作用,消灭凝血因子Ⅹa对Ⅷa、Ⅸa、Ⅴa的保护功效,让蛋白C产生抗凝活性[15]。因此,AT-Ⅲ、PC、PS指标发生异常,则会加大术后DVT发生率。所以,建议剖宫产术前检测其抗凝因子指标具有一定积极意义。

综上所述,剖宫产术前检测其抗凝因子,可在不加大术后出血率的基础上,降低术后DVT发生率,对低分子量肝素钙使用有指导意义,利于术后恢复。