碧湖水库溢流坝水工模型试验优化研究

2020-11-23邬年华邵仁建

陈 斌,邬年华,邵仁建

(江西省水利科学研究院,南昌 330029)

挑流消能是应用较为广阔的消能方式之一,但由于许多水利工程位于山区峡谷地带,且下游河道出现较大弯道,挑射水流往往易冲击下游对岸,对岸坡造成严重的冲刷,满足不了水库的泄洪要求。为使溢洪道出口挑射水流不直接冲击下游岸坡,并增加消能效果,采用导流贴角或者边墙偏转导流可迫使水流沿边墙侧壅高并向下游传递,在空中相交汇而引起对冲水流,这对下游消能无疑是有利的,例如,沈祖泽[1]等通过对溢洪道两侧边墙向内侧偏转一定的角度,解决了挑射水流对冲两岸山体的现象,并增加了消能效果,纪志强[2]等通过在左中孔鼻坎右侧和右中孔出口鼻坎左侧各加三角形贴角体,有效地对挑射水舌进行导向,且水舌纵向拉伸明显,使得下游冲刷深度较原方案减浅43%,显著提高了下游消能效果,张为[3]等采用在闸墩尾部增加导流贴角措施有效调整了水舌落点,避免了水舌对右岸危岩体的冲刷,并且在一定程度上提高了消能效率。同时受闸墩影响,水流易在泄槽内产生水翅现象,它的存在,尤其是在高坝大流量高流速的情况下,将给溢洪道的边墙与泄槽底板带来严重的危害,严重影响溢洪道的安全运行[4]。水翅作为一种特殊的水力现象,机理较复杂,目前主要采用在试验的基础上逐步改进的方法来解决这一问题[5],例如,杨刚[6]等通过采取变宽度斜尾墩方案有效的消减了水翅现象,李桢[7]等就溢洪道泄槽内出现的水翅现象采取了在闸墩后设置尾墩措施,基本消除了水翅现象,泄槽内水流流态得到显著改善。

本文通过物理模型试验对碧湖水库溢流坝出坎水舌对冲山体及水翅现象提出可行的优化方案或改进措施,为同类型的工程设计提供参考。

1 工程概况

碧湖水库位于萍乡市湘东区白竺乡会双村境内,洞庭湖水系湘江一级支流渌水支流麻山水中游河段,控制流域面积164 km2,多年平均径流量1.565 亿m3,是一座以城镇供水、灌溉为主,兼顾发电等综合利用效益的中型水库。

水库正常蓄水位184.00 m,死水位160.00 m,设计洪水位184.27 m(P=2%),校核洪水位186.60 m(P=0.2%);水库总库容2 178 万m3。

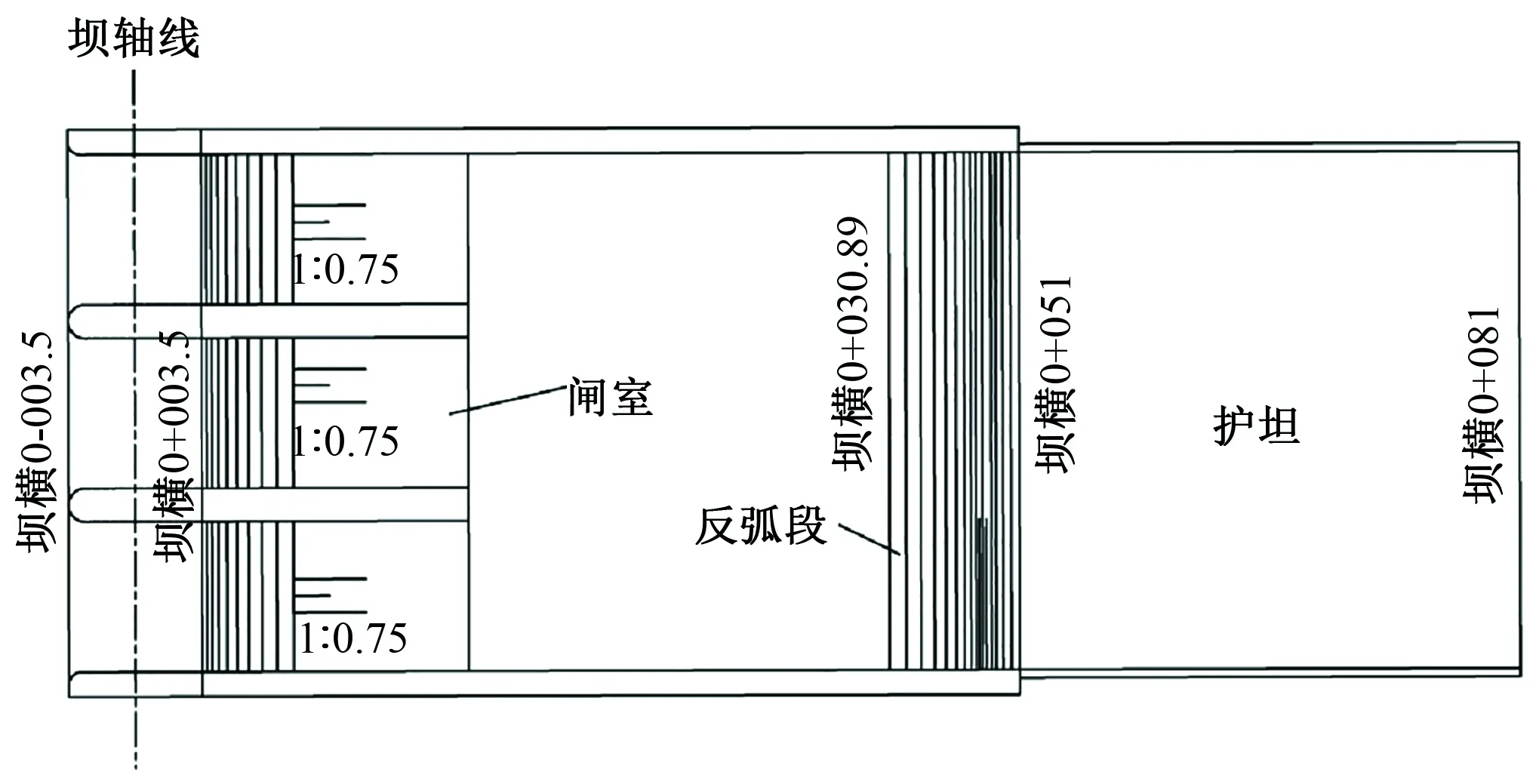

拦河大坝为混凝土重力坝,分为左岸非溢流坝段、溢流坝段、右岸非溢流坝段(长65.0 m),溢流坝段布置在河床的中间部位,垂直水流长34.0 m,顺水流长54.5 m,共设3孔,每孔净宽9 m,堰顶高程178.00 m,堰面采用WES曲线,采用三扇弧形门控制。堰面下游面与坡比为1∶0.75斜坡相接,后接反弧段。反弧段半径为R=18.0 m,挑流鼻坎高程144.38 m,最大出射角18°。闸墩顶高程187.50 m,中墩厚2 m,边墩厚1.5 m。挑坎下游接护坦,宽34 m,顺水流方向长30 m,护坦高程为132.5 m。工程平面布置及溢流坝段平面图如图1和图2所示。

图1 工程平面布置图(单位:m)Fig.1 Floor plan of the project

图2 溢流坝段平面图(单位:m)Fig.2 Plan view of overflow dam

2 水工模型设计

2.1 水流运动相似

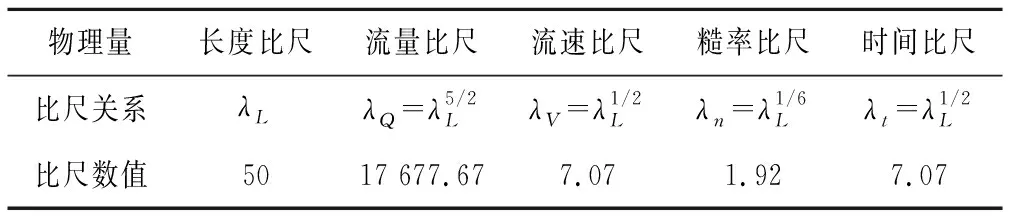

考虑试验场地大小及供水条件,溢流坝水工模型按照重力相似准则,并按几何相似进行模型设计[8-10],选用长度比尺为1∶50,为正态定床模型,下游水舌落点附近做成局部动床,相应的其他物理量比尺见表1。

2.2 模型砂选取

模型试验采用天然非均匀砂作为模型散粒体冲料。模型砂的粒径依据工程现场实测河床粒径资料,按照原型岩石河床抗冲流速与模型冲料起动流速相似法,利用伊兹巴士公式选择模型散粒体冲料的粒径。计算公式为:

表1 模型主要比尺关系Tab.1 The main scale relationship of the model

式中:V为岩石允许抗冲流速,m/s;D为散粒体砂或碎石粒径,m。

根据本工程坝址区现场河床地质条件可知,河床坑冲流速为3.5 m/s,得出模型砂的粒径范围为(0.5~0.98)cm,模型砂的级配曲线如图3所示,中值粒径D50=0.75 mm。

图3 模型砂级配曲线Fig.3 Gradation curve of model sand

2.3 试验工况

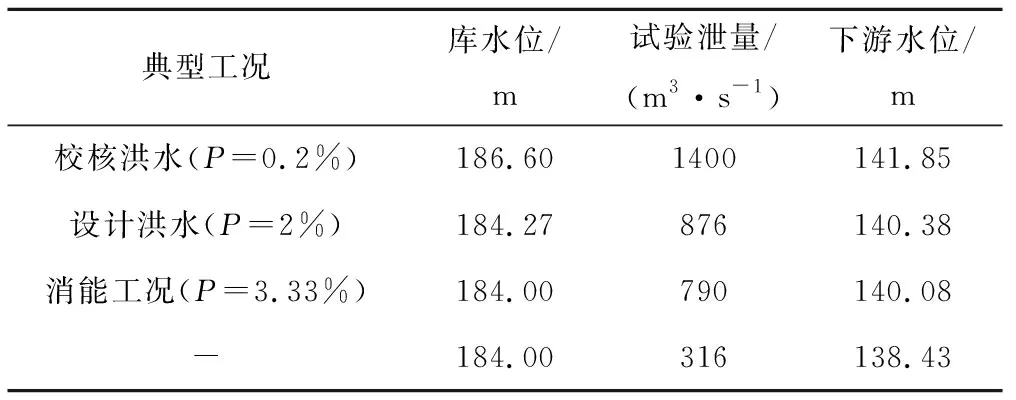

为比较不同方案下的水流流态、下游冲刷形态,开展了以下典型工况的试验,典型工况及相应特征水位、流量如表2所示。

表2 试验工况Tab.2 Experimental cases

3 模型试验及优化

3.1 原设计方案试验

3.1.1 闸室及溢流堰面水流流态

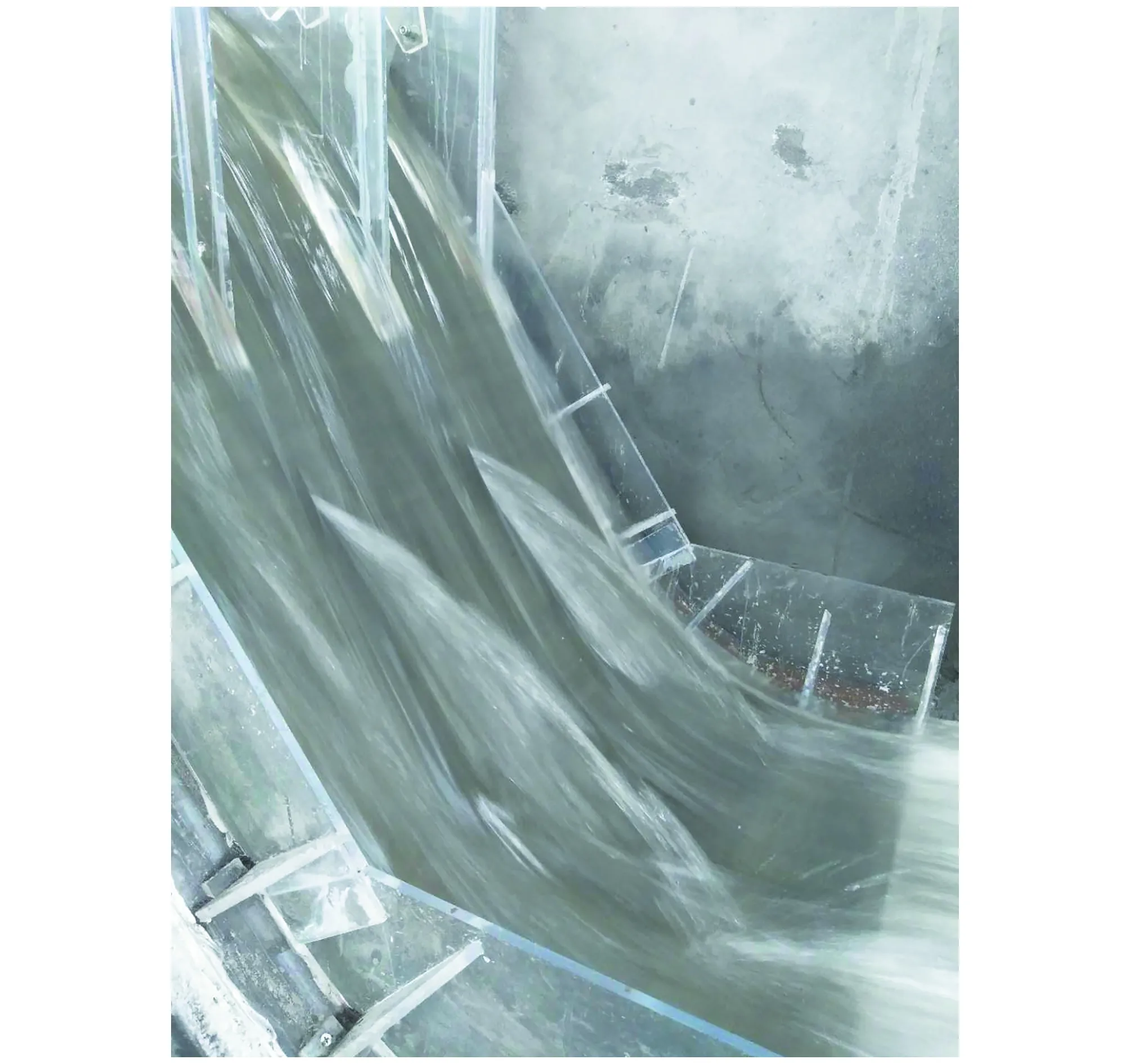

闸室内未见不良水力现象,受中墩影响,闸室出口水流相交重叠,在溢流堰上产生水翅,在流量达到校核洪水时,水翅高度达到最大,约为6.5 m,如图4所示。

图4 溢流堰流态(校核工况)Fig.4 Flow pattern of overflow weir(Check flood cases)

3.1.2 挑坎及下游河道水流流态

在小流量下,水舌均落入河道中间,左右岸均未发生水流冲击岸坡现象,随着流量的增大,水舌挑距逐渐增大,水舌主流入水点逐渐向右岸偏移,最终直接冲击右岸山体,在流量达到校核洪水时,冲击右岸山体现象最明显,不利于右岸山体稳定,同时在落水点左岸山脚一定范围内存在逆时针回流现象,流态如图5所示。

图5 挑坎挑流流态(校核工况)Fig.5 Stream flow(Check flood cases)

3.1.3 下游河道冲刷情况

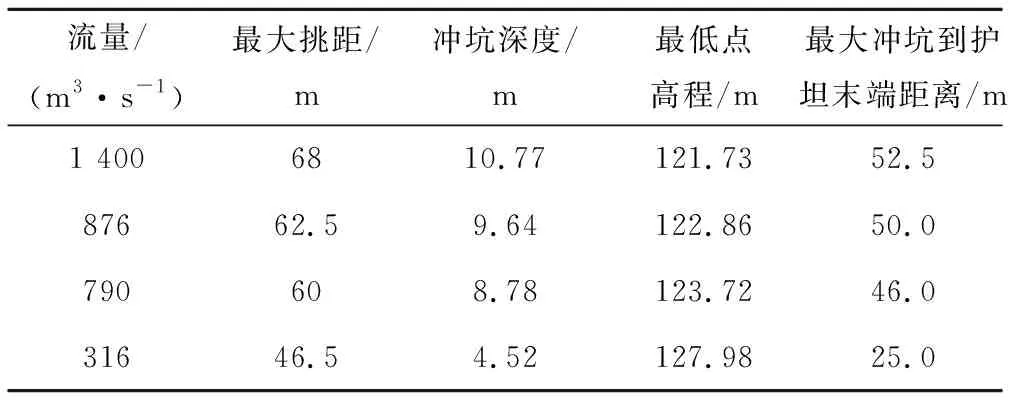

下游河道冲坑尺寸见表3,试验中发现,各工况下的最大冲坑都发生在右岸山脚部位,冲坑深度随着流量的增加而变大,在校核流量下冲坑深度达到最大,为10.77 m。

表3 下游河道冲刷情况Tab.3 Erosion of downstream channels

3.2 方案优化及试验

根据原设计方案初步试验结果,原设计方案存在的问题主要有:①水流从闸室出来后,两孔的水流在闸墩后出现较高的水翅,不利于堰面流态稳定及溢流坝结构的安全,宜在闸墩后设置尾墩来消除水翅;②原设计方案随着下泄流量的增大,水舌主流入水点逐渐向右岸山体偏移,会对右岸山体造成较大冲刷,需要对挑坎作进一步优化。

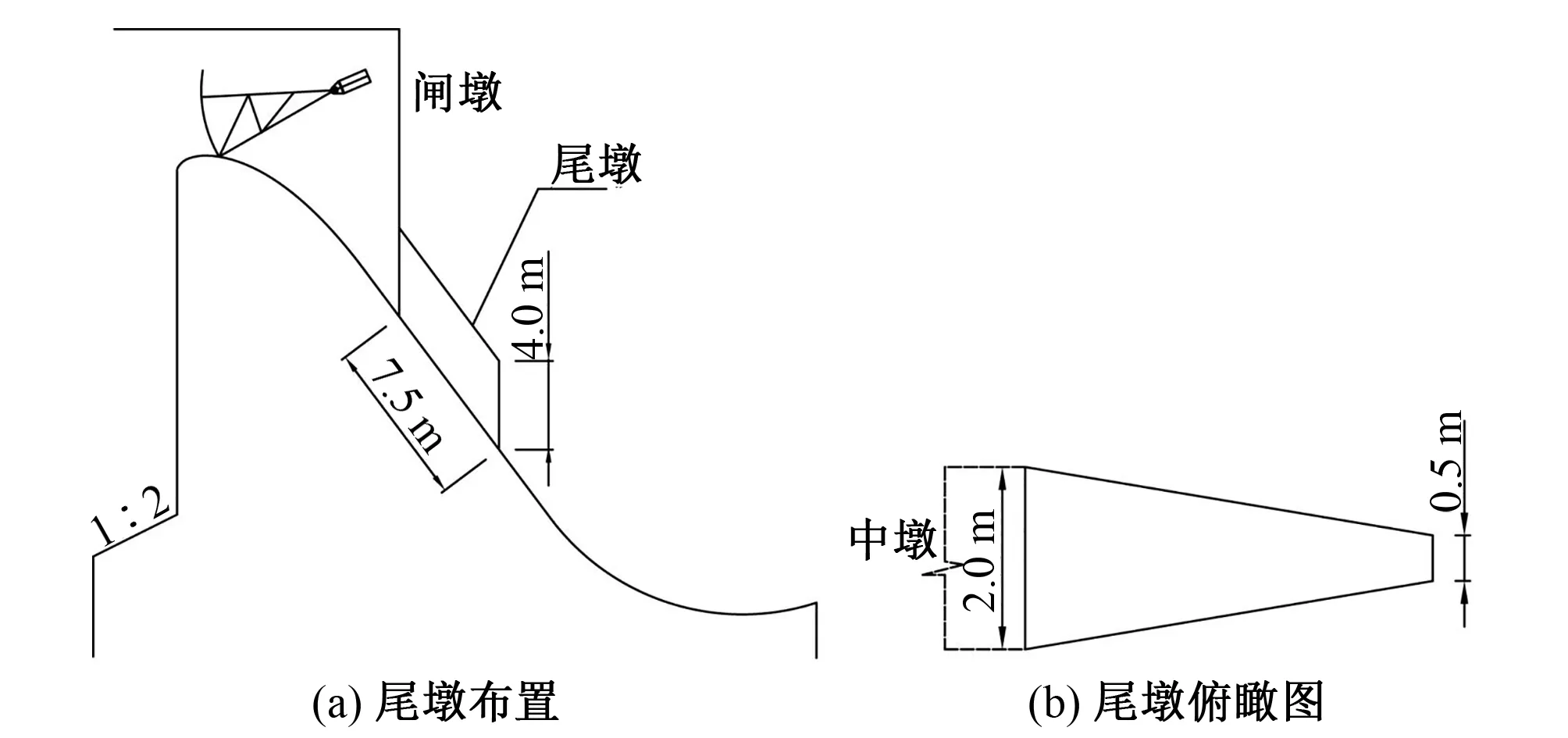

3.2.1 尾墩体型优化

为了使水流能平顺的下泄,需要在闸墩末端增设一个消除水翅的尾墩。根据试验所测的堰上最大水深及闸墩结构尺寸,确定尾墩优化尺寸如图6所示。

图6 尾墩体型Fig.6 The size of tail pier

设置尾墩后,各流量工况下的水翅现象均基本消失,出闸水流能平顺下泄,图7为校核工况尾墩处流态。

图7 尾墩处的水流流态(校核工况)Fig.7 Flow pattern of tail pier(Check flood cases)

3.2.2 挑坎体型优化

原方案水流出挑坎后会直冲右岸山体,不利于山体稳定,因此需要调整出坎水舌方向,使出坎水流尽量挑入河道中,并保证下游冲刷形态不影响建筑物安全。经与设计单位沟通,并结合工程实际,对溢流坝右侧局部边墙进行偏转优化。

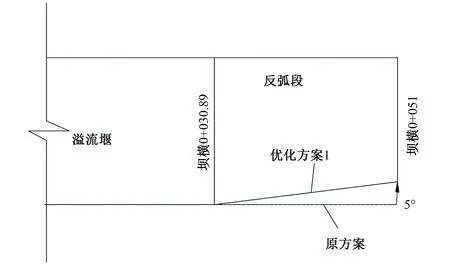

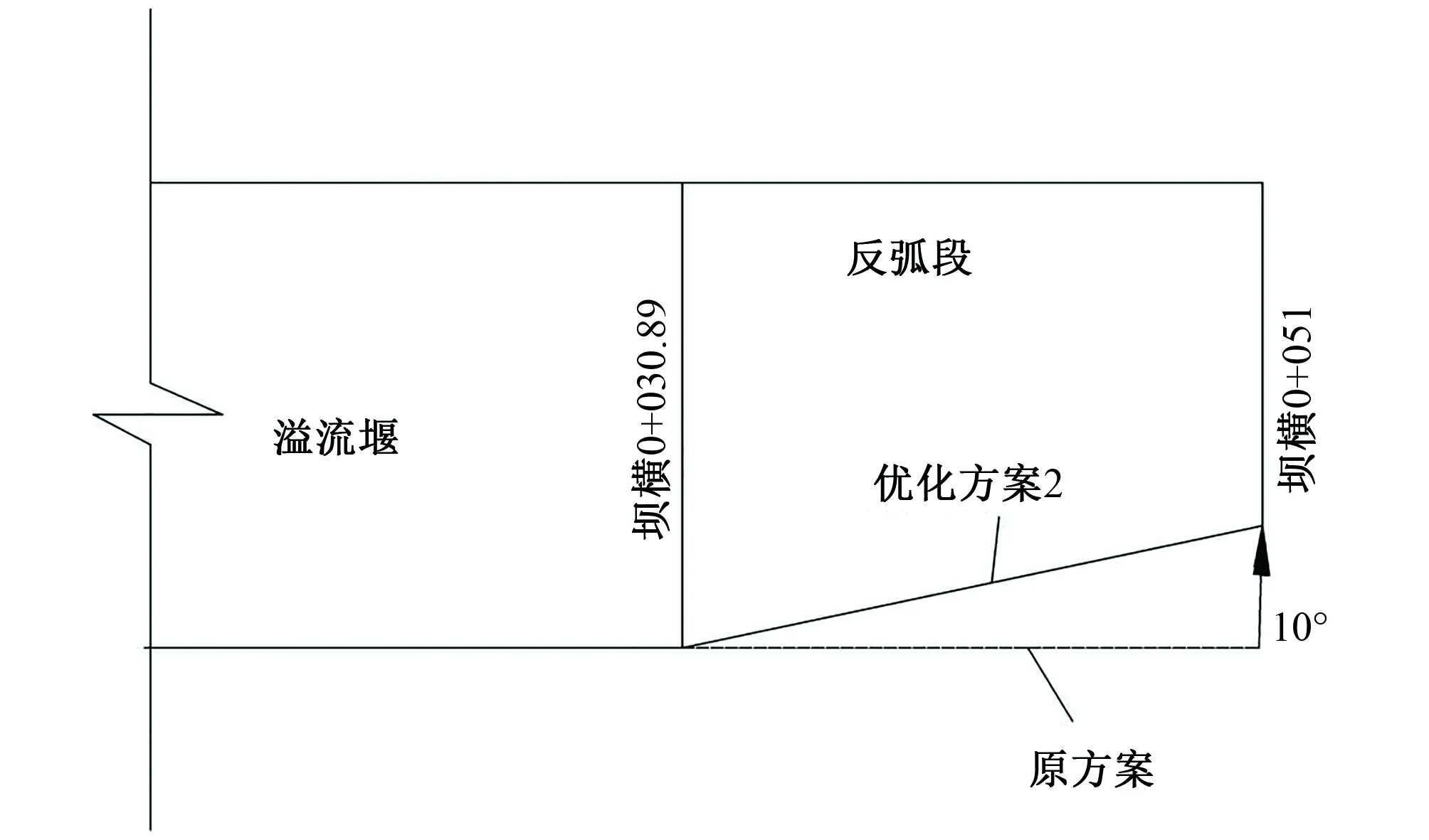

优化方案Ⅰ:右边墙逆时针偏转5°,偏转起始为反弧段(桩号0+30.89),其余不变,平面布置图如图8所示。

图8 优化方案Ⅰ平面布置图Fig.8 Schematic diagram of optimization scheme Ⅰ

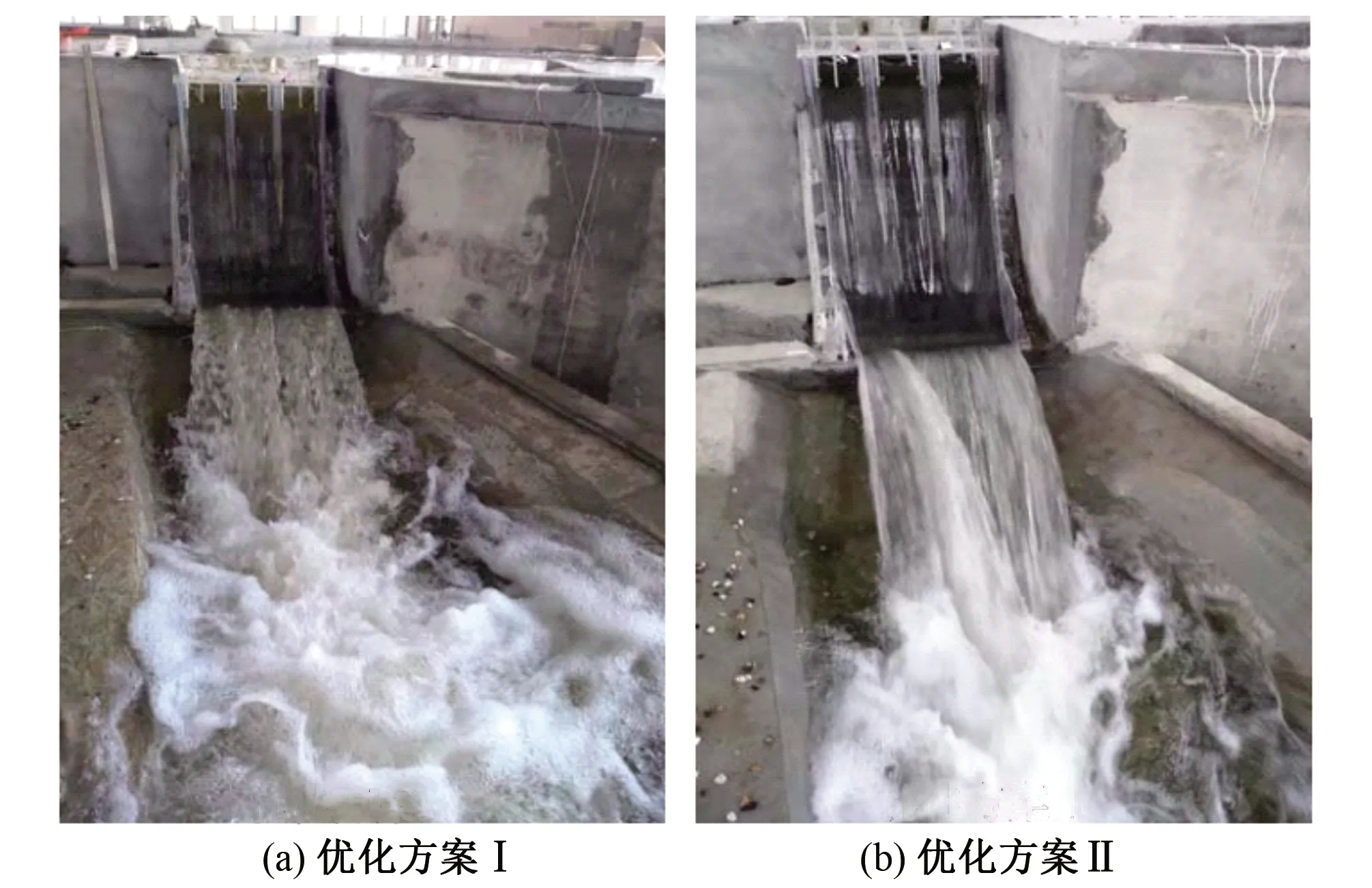

优化方案Ⅰ中,出坎水流方向向河道偏移,在下泄校核洪水时,水流不再对冲右岸山体,左岸山脚存在逆时针回流现象。

优化方案Ⅱ:右边墙逆时针偏转10°,偏转起始为反弧段(桩号0+30.89),其余不变,平面布置图如图9所示。

图9 优化方案Ⅱ平面布置图Fig.9 Schematic diagram of optimization schemeⅡ

优化方案Ⅱ中,出坎水流进一步向河道偏移,并且挑流出现了叠加的水翅现象,水舌宽度较方案Ⅰ进一步缩窄,水流不会冲刷右岸山体,左岸山脚存在逆时针回流现象。

优化方案Ⅰ和优化方案Ⅱ在校核工况下的水流流态如图10所示。

图10 优化方案Ⅰ和优化方案Ⅱ的水流流态Fig.10 Flow pattern of optimization scheme Ⅰ and Ⅱ

3.3 优化方案试验结果分析

3.3.1 水流流态

设置尾墩后,水流经过尾墩的导流作用,能与陡槽直线段平顺衔接,原设计当中较高的水翅基本消除,仅在尾墩末端产生微小的尾翅,说明尾墩体型基本合理;优化方案Ⅰ和优化方案Ⅱ均能调整出坎水流方向,优化后出坎水流均不再对冲对岸山体,有利于山体稳定;受下游河道过窄及地形所致,在出坎水流入水点左岸山脚附近依然会出现回流现象,在校核工况下,回流流速将超过5 m/s,易对左岸山体造成一定的冲刷,需要左岸山体采取防护措施。

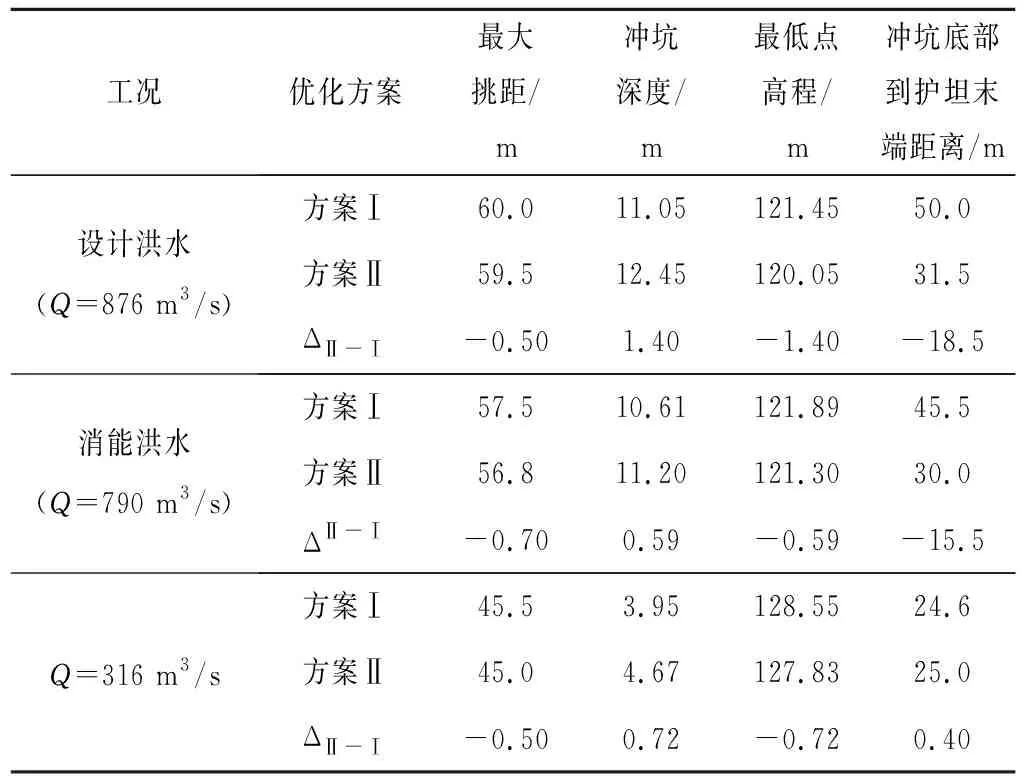

3.3.2 下游河道冲刷情况

两种优化方案下的下游河道冲刷情况如表4所示,对比方案Ⅰ和方案Ⅱ冲坑尺寸可知,方案Ⅱ各流量工况下的冲坑均比方案Ⅰ的冲坑深,在设计洪水、消能洪水和316 m3/s流量下冲坑深度分别比方案Ⅰ增加1.4、0.59和0.72 m;方案Ⅱ挑距较方案Ⅰ有所减小,但幅度不大;方案Ⅱ最深冲坑位置(到挑坎末端)较方案Ⅰ有较大减小,不利于建筑物安全。

表4 下游河道冲刷Tab.4 Erosion of downstream channels

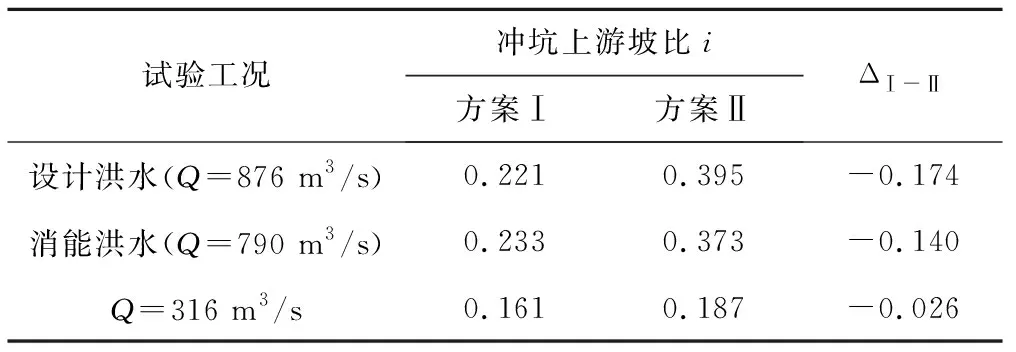

3.3.3 冲坑上游坡比

冲刷坑是否会危及建筑物的基础,这与冲刷坑深度及河床基岩节理裂隙、层面发育情况有关,应全面研究决定。一般认为,当冲坑上游侧与挑坎末端的距离大于2.5~5倍的冲坑深度时,将不影响建筑物的安全[11,12]。定义上游坡比i=Δh/L,其中Δh为挑流鼻坎末端齿墙底部高程与冲坑最深点高程之差, 为冲坑最深点到护坦末端断面水平距离,则i<1/2.5 时,可认为冲坑不会危及建筑物基础。优化方案Ⅰ与优化方案Ⅱ上游冲坑坡比计算结果如表5所示。可以看出,方案Ⅰ和方案Ⅱ的各流量工况的冲坑上游坡比均小于 ,满足安全要求,其中方案Ⅰ较方案Ⅱ上游坡度缓。综上,选择方案Ⅰ为最终方案。

表5 上游坡比Tab.5 Upstream slope ratio

4 结 语

碧湖水库拦河坝为混凝土重力坝,通过坝身溢流段泄洪,受坝体结构及地形影响,水流下泄后会产生明显水翅现象及出坎水流对冲右岸山体现象。通过在闸墩后设置合理尾墩和偏转溢流坝右岸边墙合理角度的方式,较好解决了上述问题,可为类似工程设计提供一定的参考。