工程保证保险的特殊性及其监管建议

2020-11-20邓晓梅潘奕光

邓晓梅,潘奕光

(清华大学 土木水利学院,北京100084)

近年来,为完善建筑市场的信用体系建设和主观风险防范,政府一直在积极推进和培育工程担保市场,并将保险公司、专业担保公司和银行共同纳入工程担保的合格保证人范畴。然而,在推广应用工程保函的同时,也必须充分认识到保险公司、专业担保公司和银行等不同类型的保证人在经营工程担保或工程保证保险业务时的不同特点,区分不同对象实行有针对性的监管政策。本文聚焦工程保证保险业务,首先通过概念溯源分析保证保险与保证担保,以及传统财产保险业务的异同,从风险可保性、风险管控逻辑、市场道德逻辑和市场竞争的公平性等多角度阐述工程保证保险的特殊性,并基于模型仿真讨论由此带来的特殊风险及其对整个金融系统的影响,从而为相关方更好地运用、监管工程保证保险业务提供参考。

一、工程保证保险发展背景及其相关概念辨析

从工程保证保险发展背景及概念溯源着手,结合工程保证保险与保函之间的比较分析,对工程保证保险的法律属性进行界定,有助于经营工程保证保险相关的专业担保机构、银行、保险公司各方厘清产品边界,形成更具特色、异质性更强的产品体系。同时,也有利于监管方制定更具针对性和适应性的监管制度体系。

(一)工程保证保险的发展背景

国办发〔2017〕19号文《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》,提出加快推进工程担保制度建设,完善建筑市场监管机制,促进建筑业持续健康发展。住房和城乡建设部随后发布《关于加快推进实施工程担保制度的指导意见(征求意见稿)》中,也明确将工程保证保险纳入,作为工程担保的重要组成部分,并提出培育包括保证保险公司在内的保证人市场。

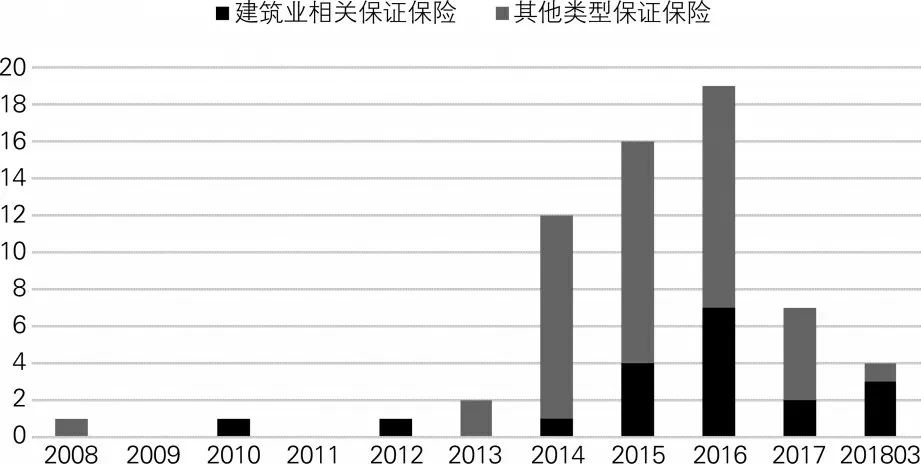

我国工程担保制度起步于20世纪90年代末,住建部自2005年开展工程担保试点,已经取得了一定的成效,如提高了建筑市场主体的履约意识,丰富了建筑市场的监管手段,建筑市场主体也已经初步具备了利用各类担保产品进行风险管控的意识和习惯。自2010年以来,原保监会开始批复经营建筑业相关保证保险业务牌照,2014—2018年,审核通过了17家保险公司经营建筑业相关保证保险业务(如图1)。由此,工程保证保险市场高速发展的政策条件及市场环境已经初步具备,后续工程保证保险业务进入全面快速发展的可能性极大。

图1 2008年以来新增保证保险业务数量分布①数据来源:http://xzxk.circ.gov.cn/f/circ/guide/index?pageid=resultInfo.2019.01.10.

(二)工程保证保险与保函

目前,工程担保市场中有银行、专业担保公司和保险公司三类主体介入,前两者都称自己的产品为保函,而保险公司所经营的与之相当的产品却被称为保证保险。但就其本质,银行所经营的保函在国际上就是Bank Guarantee,其主流保函产品为独立保函;而专业担保公司保函和保险公司所经营的保证保险在国际上相应产品主要都是Surety Bond,其本质上是一种有条件的连带责任保函——当然也不排除专业担保公司应市场需求而出具部分独立保函。但保险公司的保证保险产品受到监管机构的严格监管,至少目前在监管机构已备案的保证保险产品都不是独立保函,且监管机构为了有效控制保险风险,目前的政策基本上是对包括独立保函条款的保证保险产品不予备案。保函产品之所以在保险业被改称为“保证保险”,最主要的原因是以“保险创新”的名义来规避原保监会禁止保险公司对外担保这一禁令。应当说,保证保险作为保险公司所经营的一种商业化产品,与一般意义上的企业对外担保还是有一定差异的,而原保监会当年真正要禁止的应当是后者,因此保险公司开展此业务创新应该受到鼓励。

然而,也必须认识到,以主观信用风险为保险标的的保证保险产品,与传统的以客观风险为保险标的的传统保险产品是有着巨大差异的。事实上,主观信用风险在传统保险领域是被视为“不可保”风险的。如今,保险公司大举进军此“不可保”风险领域,也给保险业及其监管带来了巨大的挑战。与寿险、财险之间的差异相比,保证保险与传统保险之间的差异更是巨大,但目前无论从法律上还是监管政策上,都未见有具体风险隔离措施来应对,而是笼统地将之纳入财险范畴运营及监管,这将为后续工程保证保险业务开展及保证保险的发展带来极大的不确定性,甚至可能对整个金融系统的稳定性造成影响。

(三)工程保证保险的概念溯源

工程保证保险并非中国本土自创的保险产品,而是一种舶来品,其所对应的英文术语为Surety Bond,而不是其他保险产品所常见的XX Insurance——如质量责任保险IDI(Internal Defects Insurance)、职业责任保险PLI(Professianl Liability Insurance)。Surety Bond作为一种可由保险公司经营的保险产品,却不包括Insurance这一保险产品的特征术语,可见Surety Bond本身并不具有明确的保险属性。

Surety Bond是指一种基于保证关系(Suretyship)而由保证人(Surety)为委托人(Principal)承担保证责任的一种证券凭证(Bond),本质上是一种基于保证这一担保方式所确立的一种担保产品。它之所以也可被视为一种保险产品,是因为美国在州一级大都将Surety Bond纳入州监管,且参照财产保险的规则进行监管。但并非所有保险公司都经营此产品,也并非所有经营Surety Bond的公司都同时也经营其他财产保险产品。这些公司通常称自己为Surety Company即担保公司,而非保险公司(Insurance Company)。即使是经营Surety Bond的财产保险公司,也通常是在同一保险集团下设立独立的子公司或独立核算的事业部,并不将之混同财产保险一起经营。同时,经营Surety Bonds的Surety Company也建立有独立于美国保险协会的美国忠诚与担保协会SFAA(Surety and Fidelity Association of America)。将Surety Bond视作一种保险产品是一种误读,它只是保险公司可以经营的一种产品,而非一种常规的保险产品。该术语最早引进中国是在1997年,当时被翻译为“保证担保”,并成为住建部门培育专业工程担保公司的重要参照。直到保险业在2010年左右启动工程保证保险创新,才将此术语与保证保险关联在一起。

二、工程保证保险与传统财产保险的对比分析

为了进一步深化对工程保证保险概念及其特殊性的理解,这里将其与一般财产保险的区别从合同主体、投保动机、保险责任及保费收入的性质等方面做对比分析。

(一)合同主体构成及投保动机不同

保证保险与传统财产保险首先在合同主体的构成上存在明显的不同。保证保险的合同主体通常包括投保人、保险人和被保险人,在某些贷款保证保险中,甚至可能出现四方当事人。投保人是保证保险合同相对应的基础合同中的债务人,被保险人则是基础合同中的债权人,享有赔偿请求权。保证保险所对应的基础合同中的债权人作为实质受益人是积极地参与保证保险合同关系的。与之不同的是,传统财产保险合同一般只涉及保险人和投保人两方当事人,通常投保人既是保险受益人(被保险人),也是被保险标的物所有人,且保险合同通常是独立存在,一般并不涉及任何其他主合同或基础合同。

保证保险的投保动机通常不是来自投保人自身,而是来自被保险人对投保人提出的要求,投保人要想获得与被保险人签约合作的机会,就必须满足被保险人提出的此项要求,为他们之间签订的主合同或基础合同投保,以此通过第三方保证人为自己增信,构成了一种对投保人逃废债务的预防惩戒机制。它能让投保人增强对自身履约的行为自律意识,从而达到为主合同或基础合同的增信目的。而传统财产保险本质上更多的是一种对投保人的帮助机制,或众多投保人之间的互助机制,或投保人对被保险人的善意帮助手段,通常没有事前预防惩戒功能。

(二)保险责任性质不同

保证保险虽称之为保险,但与一般财产保险在适用法律、运行方式上存在诸多区别,这也直接影响纠纷中法律适用的不同顺位,以及当事人权利和责任的不同配置。只要发生的损失在保险责任范围内,无论被保险人是否有能力承担,保险人都必须按照保险合同约定对其进行赔偿,不能以被保险人有能力承担损失为由而拒绝承担赔偿责任(鲍静海和贾莹,2010)[1]。

保证保险所承保的风险标的具有信用性,主要针对投保人的不良信用所造成的损害,这是保证保险与一般财产保险显著的不同之处。故在一般财产保险中作为免责事由的投保人的不良信用行为,在保证保险中就不能成立,保险人也不得以投保人涉嫌欺诈违反诚信原则为由,要求认定合同无效,免除保险责任(龚连娣,2006)[2]。但保证保险作为一种担保性质的商业产品,却可能因具体条款约定的不同区分为有条件担保和独立担保。其中只有有条件担保严格遵循保险的补偿性,而独立担保则可能带有惩罚性,并不一定严格以保险事故的实际损失为限来承担赔偿责任。对此,有大量文献对保证保险的法律属性进行了研究(樊启荣和李娟,2005;王颖琼等,2004;魏君涛,2000;梁冰和周洪生,2004;任自力,2013;冯涛,2005;李理,2005;李文中,2007)[3-10]。综上,在保证保险下,承担保证责任的保证人的抗辩权极其有限,保证保险究竟是适用《中华人民共和国担保法》还是《中华人民共和国保险法》,需要以保险条款和保单中双方的具体约定而定,但这又进一步加剧了工程保证保险的不确定性。

另外,值得强调的是,保证关系中债务人因不可抗力不能履行债务,不仅自身可免予承担违约责任,保证人亦可以债务人的抗辩权对抗债权人,免予承担保证责任。而此类不可抗力,正是一般财产保险产品所转移的主要风险。由此也可以看出,保证保险下的保证责任和一般财产保险下的保险责任对于工程风险保障恰恰是一对具有互补性质的产品,相互之间不能混同。而一旦混同,则可能导致相应的风险转移目的难以实现。

(三)保费收入性质不同

传统保险的保费收入本质上是风险收入,是保险公司基于大数定律通过风险精算而厘定的,它反映的是所有参保主体对风险损失的分摊,并可以依据投保人自身的风险管控水平来合理确定风险分摊的权重比例,由此形成传统财产保险的费率浮动定价机制。

而保证保险的保费收入主要不是用来分摊风险损失,因为实际的风险损失主要将通过对投保人的追偿来覆盖,并不需要在众多的投保人之间分摊。因此,保证保险的保费收入本质上是一种手续费、服务费,它主要覆盖的是保险机构为开展保证保险业务所需发生的所有交易成本,包括保前调查、保中监管、保后理赔和赔后的追偿等。保证保险的保费收入不是风险收入,所以也无须遵循风险定价规则。在保证保险的起源地美国,为避免保证机构滥用费率的差异化定价权来操纵招投标结果,禁止保证机构对投保人实行差异化的费率。保证机构唯一可以做出的决定只是承保还是拒保,一旦承保就必须按照已经在政府备案的标准费率来出具保函。这与国内一般人对保证保险或担保费率的定价原则的理解不同。

三、隔离工程保证保险风险的必要性分析

工程保证保险业务作为一种保险产品创新,对于减轻企业负担、完善信用体系显然有着其正面意义。但鉴于工程保证保险与传统财产保险的上述巨大差异,有必要清醒认知工程保证保险所蕴含的特殊风险,这一特殊风险非常有可能对整个保险市场的健康运营带来冲击,甚至可能引发更大范围内金融业的系统风险。以下分别从风险的可保性、保险风控逻辑、市场道德逻辑三个方面加以阐述。

(一)从风险可保性看隔离工程保证保险风险的必要性

保证保险和传统财产保险之所以表现出上述诸多差异,其根本的原因在于风险可保性的不同。建筑业相关的履约保证保险、支付保证保险、信贷保证保险、质量保证保险等,并不符合传统可保性原则(瑞达,2006)[11]。首先,建筑业各类保证保险标的物均为主观信用责任,无法实施有效的出险概率预测。其次,这类损失并非意外造成,有些可能甚至是主观故意所为。再次,虽然目前建筑业存在大量的同质风险个体,但个体的主观风险差异极大,不具备基于大数定理构建精算模型实现精准定价的基本前提条件。所以,建筑业相关的各类保证保险,并不符合传统财产保险的可保性原则。将保证保险这一创新产品与传统财产保险产品加以区分是非常必要的。

(二)从风险管控逻辑看隔离工程保证保险风险的必要性

保证保险和传统财产保险在风险控制逻辑上也存在着诸多的不同。传统财产保险作为可保风险,其基本的风险管控逻辑简言之是基于大数定理,更多地体现的是众多参保人因投保而形成的互助共济关系(魏华林,2018)[12]。而保证保险作为一种对“不可保”的主观信用风险的管控手段,其风险管控逻辑与传统的财产保险有着本质差异。面对主观信用风险,保证保险的风险管控主要依靠对投保人的承保风险审核和“零风险”预期来做出承保决策。保证机构控制风险或实现赔付后的风险减损的另一手段则是向投保人追偿。为了确保追偿权的顺利实现,保证机构往往需要在签订保证保险合同之时即迫使投保人事先做出合理的反担保安排,这种反担保措施会给投保人带来极大的心理压力,并起到重要的风险预防作用。如果保险机构对此缺乏清醒的认知,以传统财产保险的惯性思维来经营保证保险产品,则很可能不关注投保人本身的信用水平是否满足“零风险”预期,也极易放大保证保险的出险概率,且难以实现向投保人的追偿减损,这种信用风险一旦集中发生,就极易转化为整个保险系统甚至整个金融系统的风险。站在监管部门的立场,非常有必要采取针对性的应对措施,来有效管控上述风险,并保障保证保险产品的经营不偏离其作为市场信用工具的初心。如果将保证保险混同财产保险,显然无助于解决上述问题,由此,非常有必要将保证保险产品作为一种特殊的保险产品实施分类监管。

(三)从市场道德逻辑看隔离工程保证保险风险的必要性

一些世界性金融危机本质是原有的责任明晰的风险控制体系,通过各类复杂的模型计算以及金融创新,任意分散、转移到了原本不该承担此风险的群体(乔安妮·凯勒曼等,2016)[13]。各国政府在危机爆发之时,已无法从法理、道德层面,辨认出应该对哪些保险业务实施国家援助。经历过几次危机后,各国现行的监管也更具侵入性,关注点也由“太大而不能倒”向“太集中而不能倒”转化(Battiston等,2012)[14]。事实上,确保社会正义在市场中得以普遍实现正是政府干预市场的一个重要出发点,这正是市场道德逻辑之所在(汪劲,2002;张维迎,2011)[15-16]。从市场道德逻辑的视角,就很容易发现:如果将保证保险与传统财产保险混同监管,就极易引发巨大的道德风险。因为保证保险本质上是对投保人信用风险的一种预先的防范和惩戒,相当于是先将所有投保人都假设为是“坏人”,并通过专业化的系列风控措施,最终达成防范“坏人干坏事”的目的,其核心是让“坏人”事先就清醒地认识到自己一旦干“坏事”只能伤害自己,从而形成自我约束。但一旦将一种作为互助救济机制的传统财产保险业务和作为一种“惩戒”机制的保证保险业务相混同,让保证保险与传统财产保险共享一个保险资金池,使保证保险的风险责任不加区分地无限分散、转移,极易产生道德风险。首先,将“好人”间的互助资金拿去填补“坏人”失信带来的资金窟窿,会削弱保证保险理应具备的惩戒机制,让坏人钻了空子;其次,小规模的保证保险损失极易被既有大体量的财产保险资金池所消化和掩盖,甚至会对实体经济系统的信用、诚信体系建设带来巨大的伤害;再次,从市场监管来看,金融网络应该是个体相对脆弱但整体稳健,而不是个体稳健但整体脆弱,对主观信用风险产品的适度隔离,可以将银行、保险、担保公司三类保证机构之间的保证保险类产品竞争回归至同一定价平台,有效约束个别保险机构依靠资金优势进行的恶性竞争行为,确保优胜劣汰的市场机制健康运转。

四、工程保证保险业务相关参与主体间风险传导路径及其系统性风险分析

目前,国内工程保函市场由银行保函、担保公司保函和保险公司保证保险三类产品组成,建筑企业主要通过以上三类保函产品与银行、保险公司和担保公司发生业务联系。其中,银行经营的工程保函业务可通过表内、表外业务予以区分,担保公司承担的业务可通过融资性担保和专业担保业务予以识别。虽然前文已详细论述了工程保证保险与传统财产责任保险的诸多不同,但实际运营中业界对其并未做出单独区分,要建立工程保证保险相关信用风险扩散与传导的隔离机制,必须要对工程保函市场相关信用风险传导的路径、模式和特征有清晰的认识。

(一)相关主体间关联及风险传导路径

图2 工程保函市场相关主体间信用风险传导及关联模型

系统性风险是指某一事件将引发金融体系中相当一部分经济价值或信心的损失,其严重程度足以对实体经济产生重大负面影响,且可能性很高(Cummins和Weiss,2014)[17]。近几次全球性的信贷危机也表明,即使是在发达国家,金融业的系统风险也尚未得到有效杜绝,且银行业和保险业之间的风险往往会通过信用风险转移的方式相互传递(Slijkerman等,2013)[18]。传统核心保险业务与系统性风险关联不大,而部分非传统以及核心业务以外的风险转移类业务(比如保险风险证券化、信用风险转移、债券保险等)引发系统性危机的可能性较大(Eling和Pankoke,2016;Harrington,2009;Haldane和May,2011)[19-21]。国内在金融创新的同时,必须清醒地认识到工程保证保险作为经营信用风险的主要产品,非常有必要对其系统性风险作用机理进行深入分析。工程保函市场相关主体间的信用风险传导及关联模型如图2所示。

1.单向传导模式

单向传导模式主要指建筑企业与银行、保险公司、担保公司之间只发生单纯的履约、支付、质量保证等信用担保或保险业务,如图2中实箭线连接路径。通常此种模式下,信用风险传导路径单向不可逆,当建筑企业即被担保人发生信用违约时,信用风险呈单向不可逆传导模式,通常会在银行、保险或担保公司等担保机构间阻断或隔离,此种模式下信用风险传导距离近,阻断或隔离点距离风险源较近。

2.互联传染模式

互联传染模式即银行、保险、担保公司内部信用担保业务未与其他业务实施有效风险隔离措施,如图2中虚箭线连接路径所示。虚线部分一旦联通,整个工程保函相关主体之间的关联会陡然增加,与已有各类借贷、股权等金融关系网相互交织,一旦关键节点出现信用风险,会像电脑网络病毒一样迅速扩散,并且影响面大,传导节点多,难以预测和控制。

目前,国内金融业顺应混业、综合经营的趋势,做了有益尝试。必须认识到金融综合经营集团虽然有利于发挥协同和规模效益,提高业务资金运转效率,但其复杂的组织结构和业务关系,容易在内部各业务之间产生利益冲突和关联交易,进而在宏观层面形成风险积聚和互联,极易形成金融行业的系统性风险。

(二)不同传导模式下对系统性风险的影响

传统保险业务的优良传承使其在危机中体现出了较强的韧性,与银行业相比,传统保险业务的系统性风险相对较低,尤其是财产意外保险,部分原因是这些传统保险业务,长期传承的市场纪律和自律意识更强,通常拥有远多于监管要求的资本,降低了他们受冲击的脆弱性(Harrington,2003;Klein和Wang,2009)[22-23]。近期几次全球性的金融危机也证实,在某些情况下,经营特殊业务保险公司的单一结构更有利于限制系统性金融危机的传染蔓延(Jaffee,2009)[24]。越来越多学者将临界点、网络结构、风险传染、反馈和韧性等新兴交叉理论运用到金融和监管研究中,也都证实了单一结构、异质性的业务分布更加有利于金融系统的稳定性(Battiston等,2016;Kobayashi和Hasui,2015)[25-26]。

基于以上背景分析,为避免陷入过于复杂的数学模型分析,本文重点聚焦工程保函市场主体间业务关联及信用风险传导路径分析中的两种主要模式来分析其对系统性风险所带来的主要影响。

单向传导模式:保持各类工程保函业务独立运行,即对其风险资金实施隔离措施,各种类型担保、保证保险、保函业务彼此相互独立运行。每类业务破产概率为ρ,若整个系统发生崩溃,那么所有N类担保业务发生破产的概率即系统风险P为ρN。

互联传染模式:各类型担保机构内部各业务间不实施风险隔断,比如,允许金融公司内部各业务之间以及各金融公司之间交叉持股、资金互通等。在此模式下,金融行业形成一个密切联系的风险共同体,彼此风险共担,则每个业务发生破产的概率为NNρN/N!,系统发生破产的概率同样为NNρN/N!。

(三)模型仿真分析

在此,我们对比两种模式的系统性风险比值,来观察是否对工程保函类信用风险实施隔离所导致的系统风险差异,取N=10时,结果如图3所示。

图3 两种不同风险传导模式下系统性风险差异

从模型仿真可知,不加审查的任由各类异质风险业务相互融通、发生关联(即将图2中虚线部分联通),其系统风险将会在某个临界点之后,成几何级数增加。在上述仿真中,业务种类N超过5之后,系统性风险较之完全隔断的金融体系陡增,业务种类N达到10,互联传染模式下的系统性风险是单向传导模式金融系统的2700多倍。

模型分析只是用来加深对系统性风险与业务互联之间作用机理的认知,并不用来证明金融业务互联的弊端。相反,随着信息化、大数据、人工智能等新技术的发展,金融机构互联互通、相互协作的趋势是不可阻挡的。重要的是如何找到两者之间的平衡点,判断哪些是不应相互关联的金融业务,以及各类金融业务互联之后会产生哪些不利的效应。

五、结论及建议

基于上文分析可以看出,工程保证保险与传统财产保险之间存在着巨大的差异,无论是从保险产品的风险可保性,还是风险管控逻辑,以及市场道德的视角来看,将保证保险的监管与传统财产保险相隔离都有着极大的必要性。结合工程保证保险等保函市场各主体间关联关系、风险传导路径以及对系统性风险的影响,我们建议采取以下风险隔离措施。

(一)完善风险识别机制

防止系统性风险的关键还在于控制风险源头,即图2中的风险源。加强建筑企业、个人信用体系建设,利用大数据、人工智能、区块链等信息技术,建立信息共享机制,促进正当信息在行业内部和行业间高效流通,整合国家层面的强制性法律制度规范和行业内部层面的道德自律性准则,建立有法可依、灵活多样的风险识别机制,既体现国家监管的严肃性,又尊重行业风险的特殊性和市场制度的灵活性。通过信息共享和披露,双管齐下来消除信息不对称,使得信用缺失的企业无保可买,在行业内部即可实现对不良风险载体的初步识别和筛除。

(二)切断风险传染路径

信用风险一旦发生,快速准确地切断风险传染路径,也是防止爆发系统性风险的关键控制环节。针对工程保函业务的特殊性,通过对银行、保险和担保行业内部的各类工程保函相关业务的人事、资本、敏感信息等做出限制性规定,可有效阻断工程信用类风险在金融行业间的传导,消除金融行业内部风险串联、关联交易、利益冲突等风险传染隐患。风险隔离只是对风险责任及其资本的隔离,并不意味信息、数据的隔离。适度隔离的目的是回归风险管理本源,在内部业务隔离的同时,可由监管机构对工程保函市场做出统一的监管规划,消除相关财产责任保险规章制度对保证保险发展的掣肘,使得未来保证保险相关法律制度发展的指向性、针对性更强,利于营造公平的市场竞争环境,也利于银行、保险、担保机构间的协同合作,弥补各自内部业务隔离带来的效率损失。

(三)建立破产淘汰机制

在监管策略运用方面,应对系统性风险最好的免疫策略应是在确保有良性的个体淘汰机制下防止大规模的风险传染。在前述风险识别和业务适度隔离的前提下,指定相应破产及准入条款,可将主观信用风险有效锁定至相关高风险投保人,充分发挥担保、保险等信用经济手段的市场调控功能,提升社会整体信用道德水平。破产淘汰不仅单纯针对信用缺失的投保人,对于经营不善的担保金融机构同样适用,良性的竞争淘汰机制,可充分激励各类担保、保险机构行使对投保人信用审查职责。