文化认同理论视域下徽州民谣数字化传承

2020-11-19赵昕,陶然

赵 昕,陶 然

(安徽财经大学 艺术学院,安徽 蚌埠 233000)

一、徽州民谣研究面临的困境

徽州民谣在古徽州“一府六县”范围内产生,是天时、地利、人和综合作用的徽州“环境母体”下呈现出的艺术表征。其内容反映了徽州人生产、生活和精神领域活动的大量信息,具有极高的艺术学、文学、社会学、语言学、史学等学术价值。

但在现代化信息技术与网络文化的冲击下,依赖独特地缘文化、口头传颂、技艺型传承的徽州民谣,面临着“理解有限、认同感低、推广困难”的现实困境。有以下几方面原因:由于方言吟诵的特点,徽州民谣的传播仅限于发源地及其周边,而其他地缘文化下的公众对其吟唱的内容理解有较大难度,不利于徽州民谣跨地域跨文化的传播;徽州民谣属于口头化的遗产,其表现形式具有极端的不稳定性且相关文献记述非常零散,导致可供参考的资料较少。笔者在与安徽省博物馆、档案馆、收集整理者(当地的退休教师、乡镇村干部或文化爱好者、高校研究者)交谈中,常感到他们对徽州民谣传承深深的担忧;徽州民谣这一文化类别的产生,通常需要经历长久的认同积累与渐变发展过程,并随着时代文化语境的更替,源源不断地产生新的曲调与唱词。但当下年轻人甚至都不知当地有民谣,更无法去创造新时代的徽州民谣,因此本课题的研究是十分必要和迫切的。

二、数字化技术在徽州民谣传承中的理论框架研究

我国关于非遗领域数字化研究虽处于起步阶段, 但已进入了一个良性发展轨道,一些问题也逐渐地显化:民族文化基因在非遗数字化传承中信息量有限,当下非遗数字化传承多通过商业途径得到发展,民族文化信息的寄载性并不强且同质化现象严重,公众只见其“形”而不见其“神”,无法建立文化认同感;非遗数字化传承载体单一,数字化保护与有效传承主要是寻求合适的载体进行转化。目前比较主流的载体形式是物质载体、空间载体、数字载体,但呈现出重实体轻虚体的发展趋势,例如大力兴建设博物馆、艺术馆、博览园、民俗文化村等,而忽略了其背后“人”与“文化”的存在,呈现出见“物”不见“人”的势态;对非遗文化内容诠释深度与广度不够,片段式采用单一化的文化载体,例如照片、视频、文创产品等,缺乏全方位的对其背后“文化母体”与发展脉络的诠释;参与反馈距离较远,接近与参与是影响反馈行为最重要的因素,在非遗展示中多是将信息转化为图片、电子解说、视频等形式,公众被迫静态化、孤岛式的欣赏,体验反馈与二次传播的参与性较弱,无法形成完整的传播链条。

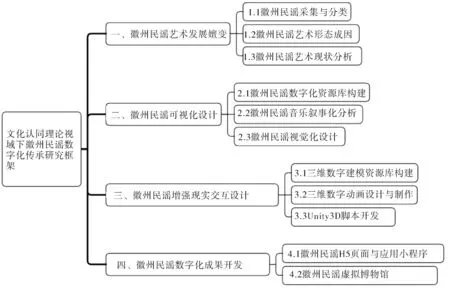

针对上述问题,通过对文化内容、载体形式、传播途径三方面的分析与论证,提出了数字化技术在徽州民谣传承中理论框架研究框架。其内容有:对徽州民谣文化内容进行视觉重构,形成数字化植入客体;整合徽州民谣展示传播主体系统,在传播系统中实现非遗内容的文化着床;扩宽文化认同体系,通过数字化应用为媒介,吸引公众主动式传播。以期为非遗文化传承与文化认同体系的构建提供理论支撑与参照,具体研究思路(如图1所示)。

图1 数字化技术在徽州民谣传承中理论框架研究

三、数字化技术下徽州民谣传承路径研究

基于数字化技术在徽州民谣传承理论框架研究的基础上,采取增强现实技术(Augmented Reality,简称AR)、数字动画等现代前沿技术为手段。结合实地调查,分析其艺术发展嬗变,总结出相关文字、图像、视频、音频、实物资料的研究资料。对徽州民谣符号的研究与视觉化设计,设计出一套增强现实技术下的实践体系,同时在移动智能终端平台上进行测试,给出相关的实验测试结果。并通过构建数字化应用成果,在吸引公众参与体验传播的过程中由点到面的提升文化认同与民族凝聚力,具体研究流程(如图2所示)。

图2 数字化技术在徽州民谣传承中的应用研究流程图

(一)徽州民谣艺术发展嬗变分析研究

徽州民谣是在古徽州“一府六县”范围内产生,从地理区域上来划分,有歙县、绩溪、婺源、黟县、休宁、祁门等自成一派发展的地方性民谣,从文化内容上来划分,有吟诵采茶、种植、编织的劳动类民谣,同时也有吟诵爱情、评论时政、歌颂大好河山的生活类民谣。

笔者在调研中总结其有如下特点:首先,原生态性保存完整,徽州古邑地理环境特殊,形成了封闭式发展的文化场域。《新安志》中有记载:“徽州山限壤隔,民不染他俗。”因此在徽州民谣的传承也上保留了传播的真实性与地域的唯一性;其次,地域特色明显,主要体现在徽州方言因地理空间的封闭而差异明显,《嘉靖徽州府志》中总结其特点是“六邑之语不能相通,非若吴地,其方言大抵相类也。”陈瑶也提出:“徽州方言复杂难懂、分歧大、通话程度低著称。”[1]例如绩溪在地理空间上以徽岭为界,形成岭北、岭南两个区域,在其方言、风俗、习惯上均有不同,因此在民谣的表现形式上相同题材也会出现多个方言版本。例如《推车谣》的岭南版与岭北版虽在文化内容上一致,但语言描述上有极大的不同;第三,以个体情感抒发为主,徽州民谣多是由徽州人民在劳作生活中有感而发的吟唱,代表的是其在生活中的感悟与情感,例如《三早歌》描写的是徽州人民早起劳作的情景,《金打铁、银打铁》从一个铁匠的视角描述了一年中的民俗节庆,并在代代流传中不断完善,潜移默化的吟唱中构建文化认同;第四,表现形式多样,徽州民谣中有大量的对唱、合唱、猜谜、对话、借问等,综合形成节奏明快、朗朗上口的曲风曲调;第五,韵散结合,徽州民谣是在古词古语中发展起来的,以七字与五字成句且韵脚为方言音,但并不拘泥于规则,形成朗朗上口的曲音曲调。综上所述,“一方水土养一方人”徽州民谣是在口耳相传中传承至今,代表了徽州人民的自我认同与历史根基。

(二)徽州民谣可视化设计研究

“曲合曰歌,徒歌曰谣”,在以往的非遗民谣保护和传承中,录制音频是主流方法。但由于徽州民谣方言吟诵的特点,例如在《采茶谣》中“娒儿乖乖宝,娘去摘茶草,娒儿乖乖宝,娘去赚茶银。摘茶草,赚茶银,用来供大供细供成人”[2]中“细”在绩溪方言中代表“小”,这里指代小孩,因此公众仅通过音频对其内容的理解有较大难度。针对这类问题,对民谣进行数字化、叙事化、视觉化设计,例如在这首民谣中加入孩子慢慢长大的动态化视频,并结合增强现实技术去多维化展示,相对于音乐语音语调,加入图像更能意境传达,也易于理解与传播。

1.徽州民谣数字化转存

通过田野调查和对传承人的访谈形式,以地域和村落为圆心点对徽州民谣收集整理研究。在收集中采用录音和文字记录结合的方式,对音频中出现的方言语句用文字上加以注释或注音,形成各地的方言统计表(如表1所示)。在采集中力求保持真实性与原生态方言特色,并对于流传甚广的徽州民谣标注了主旋律音符,以便后期传播推广。通过录音转存后构建徽州民谣的数字化资源库,以期使之从主体性、专有性转向多元性、数字性、视觉性、共享性。

表1 徽州民谣文字注释及方言语意统计表

2.徽州民谣信息化传达设计

信息传达的过程是将源信息通过语言、图片、文字等符号系统编码并解码的过程,在此过程中信息的传达依靠于传播者与受传者是否共享符号的意义。徽州民谣“理解不了”的现实困境也是因单一化的编码方式与当下多维化的解码方式不相匹配,因此需要采用数字技术与设计介入的方式对徽州民谣进行重新编码、重构和阐释,有如下重点:

第一,编码的增幅化。在海德格尔所预言的“世界被发展为图像化”[3]的今天,人类观看世界的方式也变得愈加丰富多彩。而视觉与听觉是人的感官中决定认知性的感官,因此采用数字化音频与视觉设计相结合的方式。选取公众文化认同感高、蕴含优秀传统文化、有代表性的民谣歌曲,例如《蜘蛛吊水》《庙山情歌》《萤火虫啊低低飞》等,将民谣转述为叙事化、情境化的数字动画影像。首先采用音乐叙事学进行研究,徽州民谣的叙事性强,每一首民谣都在叙述一个完整的故事,富含大量的民俗信息。例如绩溪民谣《月亮升起》:“月亮升起,捉贼偷米。聋子听见,哑巴叫起。跛子抓着,瞎子认米。前呼后拥,送到衙里。瞎子县官来审理,毛贼原是宝贝弟。”[4]叙事完整、风趣幽默,对于视觉表现提供了可行性。其次构建徽州民谣的可视化脚本(如表2所示)。根据脚本信息对人物设定、主题要素、场景布局进行设计,加入图形、三维模型、动画、影像等视觉符号,强调内容、创意、表达与视觉化的融合。在传统的徽州民谣单一性的“唱”“听”基础上,加入“视”的多感官化传达,以期让公众主动建立文化认同并传播,实现对徽州民谣信息内容的再次解读。

表2 徽州民谣的可视化脚本分析

第二,编码的重构化。对于非物质文化遗产,不仅需要保护更要运用现代性话语体系对其重新解读与诠释,赋予新的文化意涵,使之与现代生活相关联。笔者考察了徽州文化审美特点,将徽州民谣背后展现的文化、艺术与哲学符号置入在现代文化语境中,使其既保有徽州民谣独特的文化审美特征,又形成可理解、易传播的现代视觉符号。例如在《十二月采茶歌》中“三月采茶桃花红,手拿长枪赵子龙。百万军中救阿斗,万人头上逞英雄。四月采茶做菜忙,把守三关杨六郎”,在角色设定中,赵子龙、杨六郎的形象都汲取了徽州三雕中的视觉元素与艺术特性,在借鉴其线性语言与写意风格基础上,加入现代设计的审美特征进行“视觉重构”。场景设定中也融入了徽州特有的文化习俗、价值观念、宗教信仰、 审美特点、民俗文化等,实现了信息的叙事性全方位展示设计。

(三)增强现实技术下徽州民谣展示设计研究

展示传播过程中必不可少的四个因素:信息、环境、媒介、人物(传播者、受传者),共存于叙事场景之中,形成一个整体性的系统。梅洛-庞蒂称之为“现象场”,即信息通过媒介在环境中形成有效传达的场域。构建非遗文化展示传播中的“现象场”是实现数字化传承的关键,因为非遗的传承需要在一定的地理区域或特定的社会文化的场域中孕育发生,但随着非遗民谣生存的社会环境与社会结构的变迁,原生场域逐渐被压缩。因此需通过数字化打破传承中地缘与空间的局限性,扩宽其传播的场域,扩大其数字受众,实现文化全球化的发展。

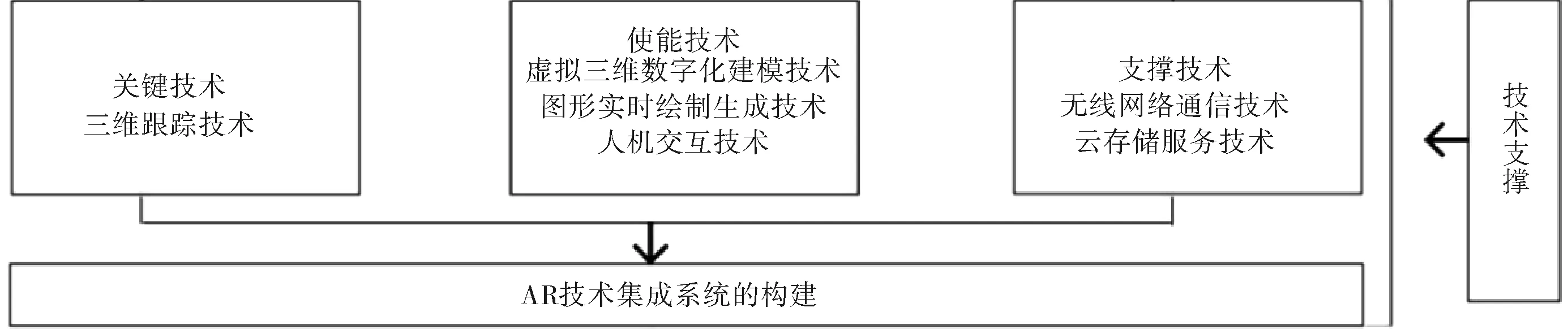

在徽州民谣视觉化设计的基础上,与增强现实技术相结合,将徽州民谣传统表现形式“听、唱”与增强现实技术下的“视、触”相融合。通过智能终端上的摄像头采集现实环境、识别文化标签跟踪定位,并运用三维建模、Unity3D脚本开发、图形识别跟踪等技术的协调配合,把将虚拟信息叠加到的真实环境中,形成多感官交互体验的“数字场域”。步骤分为:第一步,真实场景的获取;第二步,虚拟对象注册信息的获取;第三步,虚拟对象数据库;第四步,3D 图像的变换与渲染;第五步,图像的虚实融合(如图3所示)。并以移动端应用为载体,让公众通过手机应用,更加直观地“触碰”和深入了解徽州民谣,引发公众在观看层面到心理层面再到反思观层面的体验与表达。将其由“物理形态”到“数字形态”再转化为凝聚人心的“数字回忆”,让公众在体验的过程中建立对徽州文化的认同与自信。

图3 增强现实技术下徽州民谣展示技术支撑

综上所述,民谣作为蕴含中国优秀传统文化、记录民间风俗的载体。需结合数字化技术与现代化文化语境对其进行设计重构,并运用创新思维提炼记忆点,对徽州民谣加入现代设计审美特征,通过将抽象性的音频符号转化为视觉符号注入场景中,形成“现象场”。对吸引公众特别是青少年的参与热情,实现永续发展才是非遗保护的核心。

四、文化认同理论视域下徽州民谣数字化传承

徽州民谣在传承中呈现出的社会背景与文化心态的变化、非遗人才断层、生存空间受到压缩、“流动记忆”面临消失、传播范围窄化等问题,究其根源是地域文化多样性的丧失带来的文化认同危机与身份焦虑。通过整合徽州民谣的传播路径,从微观、中观、宏观三个角度扩宽其文化认同体系,让公众在体验的过程中潜移默化地建立文化认同与自信。具体研究步骤为:

微观层面对徽州民谣的文化内容进行采集、整理、设计传达,以民谣为载体连接徽州人民认同感。例如在《摇篮谣》中:“我家小宝宝,睡在摇篮里,不哭也不闹哇,两眼笑眯眯。我家小宝宝,奶奶吃饱饱,觉也睡得好哇,妈妈好心疼。宝宝宝宝,快快地长大,进学堂呀,考个状元郎。有朝一日做了官,衣锦还乡回家里,为娘告诉你:村头河上造座桥,大家都欢喜。”[6]可看出徽州人对知识的渴求、对入仕的追求、对家乡的热爱,都以民谣为透镜代代相传,成为徽州人民传统价值观最直观的表达。

中观层面对徽州民谣的传播媒介进行整合,利用数字化技术再现其“文化场域”。笔者将传播媒介分为:静态化媒介,如图片、书籍等;动态化媒介,如视频、音频等;交互化媒介,如游戏、移动应用等。通过选取合适的媒介,使“看不着,体验不了”无形文化转变为可视化、情境化的有形文化。笔者选择了H5 页面与小程序的媒介,利用短视频创作、H5 交互页面与应用小程序等新媒体技术,营造徽州民谣精神与认同的社会文化场域。

宏观层面“公众参与”,激发公众主体参与传播的热情。数字化成果为徽文化与徽州方言的推广提供了传播内容,吸引公众主动参与并传播。并通过数字化应用、体验工作坊等形式,促进不同的公众进行跨文化的对话,引导新生代对以徽州民谣为范例的传统文化的热爱与学习,提升徽州人的文化自信与认同感。

五、结语

徽州民谣是徽州人民创作、方言吟诵、口传心记的原生态民间口头艺术,承载着徽州人对家乡的情感。从文化认同理论出发,利用数字技术给徽州民谣的传播带来可视化、交互性、多感官体验、场所感等新的特征。构建徽州民谣数字化资源库、H5交互页面与应用小程序、虚拟博物馆等应用研究,探索数字化技术下的徽州民谣展示与传承的创新模式,在吸引公众参与体验中,提升徽州民谣的“生命力”与文化认同感。