核心素养培养理念下高考论述类文本阅读的精准备考

2020-11-02陈佳

陈佳

近年来,高中语文命题的内容正在经历着重大的改革,要求教师立足“立德树人”,促使学生的核心素养得到切实的提高。自2017年起,高考语文全国卷论述类文本阅读开始重视对文本的论点论据、论证方法、论证思路的考查,所考文章的内容更加关注现实生活,特别是社会热点。下面笔者就谈谈核心素养培养理念下的高考论述文阅读的精准备考策略,以期为广大语文教师的高考论述类文本阅读教学与备考提供参考。

一、培养学生读文的整体观

学生在解答论述类文本时正确率不高,原因之一在于学生阅读完整篇文章之后的理解是破碎的,不能有效地从整体上理解和把握文本。因此,教师要培养学生读文的整体观,教会他们从宏观角度认识文本。首先要把握文本的观点,论点通常出现在文章中的以下几个位置。①开门见山,即直接出现在文中的开头;②结尾点题,即放在文章的结尾段,大多数文本都会采用“归根结底”“综上所述”“总而言之”等具有结束性质的词语作为标志;③出现在中间,连接文章首尾;④出现在标题中,一目了然。学生掌握观点是了解作者针对哪些事情发表了怎样的看法,展示了何种态度,再分析作者是如何步步为营阐述其观点的,理清行文思路,掌握文本的基本脉络。接着要着手处理文中的论证:一方面要分析论证过程,研究论点与论据存在的逻辑关系,如常见的并列关系、因果关系、递进关系和类比关系等;另一方面要分析论证的方法,如常见的比喻论证、举例论证、道理论证、对比论证等。以上步骤缺一不可,只有这样,才能做到“胸中有丘壑,眼里存山河”。

二、奠定堅实的答题基础

学生理解和分析文章,以及精准答题的重要前提条件,就是能够真正读通、读懂文本。为了让学生具有坚实的答题基础,教师不仅需要通过足够量的阅读来提升学生的阅读能力,还要指导学生掌握必要的阅读方法。

比如,在平时的学习过程中,教师可以通过互联网或有关的书籍资料为学生收集最近五年各地高考卷及模拟考卷和三年地方卷中出现的论述类文本,并将其打印出来装订成册,定期(半个月或是一个月)发放给学生,让他们利用课余时间进行阅读,从而提高学生对此类文本的感知力。与此同时,教师有必要指导学生掌握阅读的方法。由于论述类文本大多隶属于议论文体的大范畴,所以,教师可以指导学生在阅读时采用“梳理阅读”的方法,即引导学生在阅读时思考文本所具有的多个层次,进而准确把握文本陈述的观点、论据、论证方式、论点与论据的逻辑关系等。

教师可以让学生在平时的阅读当中采用“红笔圈点批注”的方式做好文本细节部分的整理,以便更好地掌握文本内容。以层次标志性词语为例,注意圈画以下的这几类词:“基本、最为、总共、十分、重要、非常、极其”等表示程度的修饰限制词语;“到目前为止、即将要、迄今为止”等表示时间的修饰限制词语;“可能、假如、必然、如果、有可能、也许”等表示判断的修饰限制词语;“由于、事实上、然而、但是、基于此”等有效避免出现逻辑错误的词语。假以时日,学生就能够更为精准地把握和理解文本的内容,从而提高做题的效率和正确率,切实避免因不理解文本而导致答案出错。

三、掌握有效的解题方法

论述类文本阅读的解题方法虽多,但多数教师通常要求学生采用“读原文—审题干—找原文—比文题”的“四步法”来解题。实践表明,“四步法”是解答高考论述类文本题目的有效方法。基于此,教师有必要指导学生熟练运用“四步法”来解答高考论述类文本,以此提高答题的正确率。

以2017年高考全国卷Ⅰ为例,教师可以先留出五分钟的时间让学生阅读全文,接着引导学生审读文章的题干:第1题考查筛选文中信息的能力,“理解和分析”是题干的关键词,要求选出正确的一项;第2题考查对原文论证的相关分析,“论证”是题干的关键词,需要从论证思路、论证角度、论证结构、论证方法等方面判断正误,要求选出不正确的一项;第3题属于观点推断题,考查学生的推理能力,“说法”为题干的关键词,要求选出不正确的一项。然后教师留出足够的时间,让学生在原文中寻找各个选项所涉及到的内容,并用红笔标上相应的记号(如画小括号、波浪线、圈关键词等)。如第1题的A选项涉及的内容在文章的第一段,B选项涉及的内容在文章的第四段,C选项涉及的内容在文章的第三段,D选项涉及的内容在文章的第三段……接下来,教师再引导学生将选项与原文进行细致比较,分析选项中的关系是否成立,内容是否准确无误。比如:第1题A选项错误的原因是无中生有,根据原文可知,“气候正义”这个概念并非是“非政府组织”提出的,因为“气候正义应运而生”不等同于“提出了气候正义”。之后组织学生自己对剩下的选项进行文题比对,并提醒学生注意从内容和逻辑两个方面细心辨析。最后,教师可以指派两到三位学生分享自己通过比对文题得出选项错误或正确的原因,如某位学生答道:“第1题的B选项以偏概全,根据原文第四段的内容可知,与气候变化有关的国际公平和国内公平问题,既包含‘平等地使用、享受气候容量的权利,又有‘公平地分担稳定气候系统的义务和成本。”通过这样不断地练习,学生对于“四步法”会运用得越来越得心应手,考试时一次性过关的可能性才能成倍提高。

四、了解干扰项设置规律

出题人为了增加考题的难度,充分考查学生的阅读理解能力,通常会设置许多干扰项。因此,教师有必要在教学中让学生了解高考中此类文本干扰项设置的基本规律,从而帮助学生有效解题。

如教师可以展开专题为“高考论述类文章干扰项设置基本规律”的课程,在课堂上给学生讲解干扰项设置的基本规律。如:①偷换概念。即使用近似的词语来偷换文本中本来的词语。如2019年全国3卷第1题C选项将原文中的“本质精神”用“原有风格”取代。②曲解文意。在解释和转述原文时歪曲某些词句的意思,使之变成另外的意思。如2019年全国2卷第1题B选项将原文“就诗歌体式风格方面而言,古今长短各种诗歌他都能深入撷取尽得其长”曲解为“对古今长短各种诗歌的体式风格都有正面评价”。③逻辑失当。如2019年全国1卷第1题A选项在逻辑性上设置错误点,“树立了”“就能做到”包含充要条件的关系,而这个关系不成立,“树立了与时代积极互动的理念”不一定就能做到“以人民为中心”。④因果失当。如2018年全国3卷第1题D选项,根据文本可知,空间弹性不足会使城市发展失去“基础”,意义弹性不足会从根基处危害城市的健康可持续发展,而制度弹性并无此“根本原因”的表述。此外,还有无中生有、模糊范围、肯否失当、时态混淆、时间混淆、主次颠倒等设错陷阱……通过逐一了解陷阱和题例,学生对干扰选项会有非常清楚的认知,从而顺利地绕开陷阱,安全前行,正确答题。

五、重点题型集中突破

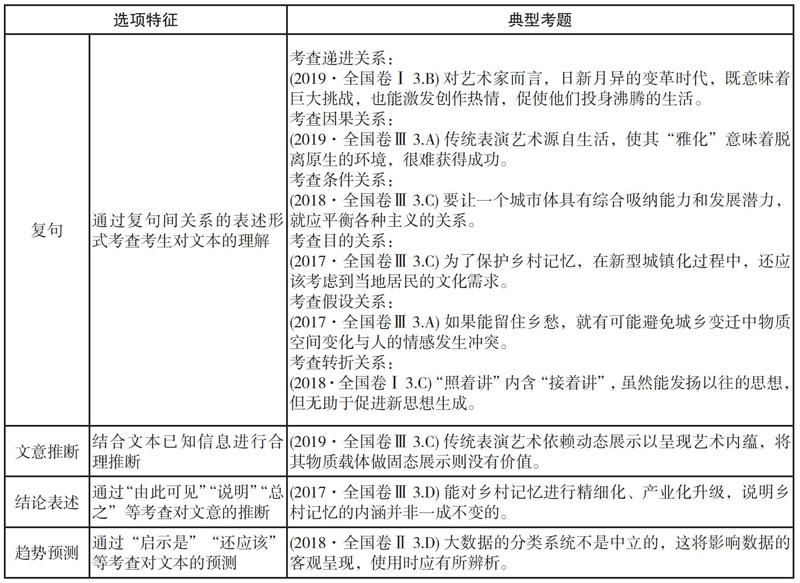

论述类文本第3题属于隐形观点推断题,考查考生信息筛选和根据原文进行逻辑推断的能力。我们可以通过梳理近三年全国卷的第3题选项,发现该题主要呈现以下几类特征。

通过将平面的选项转化成立体的图表,我们大致可以从中得到三方面的备考经验:一是留心复句类型,对比原文,分析判断关系是否成立,选项用复句来表述文本的部分内容,考生可以根据文本内容和复句类型来判断选项是否符合原文意思。二是留心结论表述,选项会用“由此可见”“说明”“总之”“综述”等提示语来表述文本中的相关内容,判断这类选项时要注重把握选项中的“条件”(“原因”)与“结果”之间的关系是否成立,检验其是否符合文本意思。三是留心趋势预测,选项采用“启示是”“将会”等词语表示文本发展趋势的预测,判断这类选项要注重对文本相关内容的分析,尤其要关注文本内容是否能够推断出选项预测的结果。

总而言之,高中语文教师始终要坚持核心素养培养理念,探究高考论述类文本阅读的精准备考策略,改善传统的高考论述类文本的备考方式,帮助学生奠定坚实的答题基础,掌握高效的解题方法,了解论述类文本设置干扰项的规律,重视重点题型,集中突破,培养学生的读文整体观,以此提升学生的阅读能力,切实提高学生的核心素养。

作者单位:广西壮族自治区南宁市第三中学(530021)